鼓室硬化患者鼓室成形术后听力效果评估

王宇 鲁兆毅 黄宇童 马芙蓉 潘滔

北京大学第三医院耳鼻咽喉头颈外科

鼓室硬化是中耳炎的后遗病变之一[1],可引起传导性聋或混合性聋,是影响患者听力的重要因素。目前鼓室硬化的主要治疗方法为手术治疗,即清除硬化灶并行听力重建。由于鼓室硬化常合并慢性中耳炎或胆脂瘤等中耳病变,且鼓室硬化的严重程度、累及范围亦不相同,因而不同患者术后听力效果可能有所差别。本文对不同类型的鼓室硬化患者鼓室成形术后的听力效果进行研究,通过分析手术前后纯音听阈的变化,揭示影响术后听力效果的因素。

1 资料与方法

1.1 研究对象

研究对象为2014-2018年于北京大学第三医院行鼓室成形术,且随访资料完整的鼓室硬化患者,随访时间为术后6个月至2年。共入组69例患者(69耳),其中男13例,女56例;年龄为19-65岁,平均年龄41岁;中耳基础疾病为慢性化脓性中耳炎静止期(单纯型)53例,中耳胆脂瘤14例,慢性化脓性中耳炎活动期(骨疡型)2例。

分别按照病变类型和病变范围对研究对象进行分组。

1)按照病变类型分为2组:慢性化脓性中耳炎静止期伴鼓室硬化组,简称单纯型组;中耳胆脂瘤或慢性化脓性中耳炎活动期伴鼓室硬化组,简称胆脂瘤及其他病变组。

2)按照硬化灶累及范围,根据Wielinga分型[2]分为2组:镫骨未受累组(I、II型);镫骨受累组(III、IV型)。

1.2 手术方法

根据病变的性质和范围,采用不同的手术方法。对于I型鼓室硬化,行单纯鼓膜修补术;对于II型,即锤砧骨固定而镫骨活动的患者,行上鼓室及后鼓室开放,去除砧骨及锤骨头,清理硬化灶后,取自体皮质骨行镫骨上加帽或植入部分听骨赝复物,对于镫骨板上结构消失但镫骨底板活动的患者,植入全听骨赝复物;对于III型,即硬化灶累及镫骨者,首先尝试适当清理镫骨周围的硬化灶,至镫骨活动度恢复即可,多数病例在清理后,镫骨活动度改善,可一期行听骨链重建,若清理后镫骨仍固定,则按照分期手术的原则,一期先彻底清理炎症性病灶,修补鼓膜,二期再行镫骨手术;对于IV型,即全鼓室硬化者,根据病变性质行开放式或完壁式乳突根治鼓室成形术,对镫骨的处理同III型鼓室硬化的手术原则。

1.3 听力学检查

所有研究对象在术前及术后6个月分别接受纯音测听检查。测试250、500、1000、2000、4000Hz的气导与骨导阈值。观察以下听力学指标:术前及术后纯音听阈(PTA)及骨气导间距(ABG)、手术前后PTA差值(ΔPTA)及ABG差值(ΔABG)。

1.4 统计方法

采用SPSS 22.0软件对数据进行统计分析,符合正态分布的计量资料采用±s表示,不同组间的均值比较采用独立样本t检验。用卡方检验分析两种分组方法是否存在相关性。用双因素方差分析印证t检验的结果及不同分组方法对听力学结果的影响有无交互作用。以P<0.05为差异有统计学意义。

表1 鼓室硬化的Wielinga分型[2]Table 1 Wielinga’s classification of tympanosclerosis[2]

2 结果

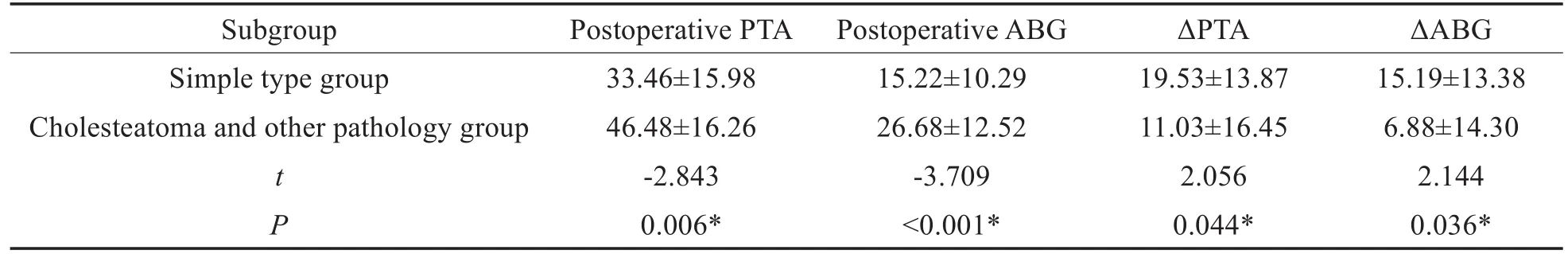

在69例研究对象中,单纯型组53例,胆脂瘤及其他病变组16例;镫骨未受累组40例,镫骨受累组29例。所有患者术后PTA平均值36.48dB,术后ABG平均值17.87dB,ΔPTA平均值17.56dB,ΔABG平均值13.26dB。不同病变类型患者的听力学结果见表2,两组患者差异均有统计学意义,双因素方差分析与t检验结果相一致(图1)。

表2 不同病变类型患者的听力学结果(dB HL)Table 2 Audiological results in patients with different types of lesions(dB HL)

图1 不同病变类型患者术后纯音听阈结果比较(dB HL)。*代表差异有统计学意义Fig.1 Comparison of pure tone hearing thresholds of patients with different pathological types after operation(dB HL).*means the difference is statistically significant.

不同病变范围患者术后PTA、术后ABG、ΔPTA与ΔABG的平均值见表3。两组患者术后PTA、术后ABG的差异有统计学意义,ΔPTA、ΔABG的差异无统计学意义,双因素方差分析与t检验结果相一致(见图2)。

表3 不同病变范围患者的听力学结果(dB HL)Table 3 Audiological results in patients with different lesion range(dB HL)

图2 不同病变范围患者术后纯音听阈结果比较(dB HL)。*代表差异有统计学意义Fig.2 Comparison of pure tone hearing thresholds of patients with different lesion range after operation(dB HL).*means the difference is statistically significant.

卡方检验显示两种分组方法无显著相关性(χ2=0.501,P=0.479)。双因素方差分析显示两种分组方法对于术后听力学结果的影响无显著交互作用(P>0.05)。

各组患者手术前后不同频率听阈的差值见表4,图3,4。

图3 不同病变类型患者手术前后各频率阈值(dB HL)Fig.3 Audiologic thresholds before and after surgery in pa‐tients with different types of lesions(dB HL)

表4 不同组患者手术前后各频率阈值平均改善水平(dB HL)Table 4 Average improvement of audiologic threshold after surgery in different groups(dB HL)

图4 不同病变范围患者手术前后各频率阈值(dB HL)Fig.4 Audiologic thresholds before and after surgery in pa‐tients with different lesion range(dB HL)

3 讨论

3.1 鼓室硬化的病理特点和治疗选择

在2012年的《中耳炎临床分类及手术分型指南》[1]中,鼓室硬化被归为中耳炎的后遗病变。在临床中,鼓室硬化是一种常见的与慢性中耳炎及胆脂瘤等中耳疾病伴随的病变,文献报道鼓室硬化在慢性中耳炎患者中的发病率约为23%~ 27.6%[3,4]。鼓室硬化的病理机制为:中耳粘膜在反复感染或慢性炎症刺激下,固有层出现结缔组织纤维化、玻璃样变性和钙化,在粘膜表面形成白色片状的硬化灶[5]。硬化灶可覆盖于鼓膜、鼓室粘膜及听骨,引起中耳传音结构的活动度降低,从而出现传导性听力下降。而鼓室硬化与伴随的炎性肉芽、胆脂瘤等引起的听骨链劲度改变、圆窗阻塞、两窗活动受限等因素可导致混合性听力下降[6,7]。关于鼓室硬化的治疗选择,药物治疗并无效果。佩戴助听器虽能在一定程度上提高听力,但助听效果有限,且中耳基础疾病引起的鼓膜穿孔、耳道流脓等会导致佩戴不便,且容易引起感染。因此,鼓室硬化的主要治疗方法为手术治疗,手术目的为去除病变、获得干耳并改善听力。

3.2 手术治疗的原则与注意事项

我们对鼓室硬化采用的手术治疗原则是:去除中耳基础病变,清除影响听觉传导的硬化灶,重建中耳传音结构,避免过度清理所导致的中耳粘连和术后并发症。对于硬化灶仅累及鼓膜者,去除硬化灶后行单纯鼓膜修补术即可。对于锤砧骨被硬化灶包绕者,单纯听骨撼动和清理硬化灶易出现听骨链纤维化和重新固定,因此对这类患者进行上鼓室、后鼓室开放,去除砧骨和锤骨头后再行听骨链重建,既有利于暴露镫骨周围情况,又能避免术后鼓峡阻塞或听骨粘连、再固定。对于硬化灶累及镫骨致镫骨固定者,首先小心清理镫骨表面的硬化灶,而后再次评估镫骨活动情况,若活动度恢复则直接行一期鼓室成形术;若清理后镫骨仍固定,或鼓室硬化的程度重、范围广,难以在不损伤底板或面神经的前提下彻底清理而恢复镫骨活动度者,则选择分期手术,即一期先彻底去除中耳基础病变,修补鼓膜,待术后半年干耳后再行二期手术,镫骨撼动或镫骨底板打孔、人工听骨Piston植入术。

手术中镫骨及其周围病变的处理是一个难点,适度的清理、一期或分期手术的适当选择是保证手术效果和减少并发症的关键。对于清除硬化灶后镫骨底板仍固定者,有学者主张清理病灶后一期行镫骨撼动术[8,9],但亦有学者建议分期手术[10]。本文采用的处理原则为适度清理至镫骨活动度改善即止,镫骨底板周围硬化灶不要求彻底清理干净,以免引起内耳损伤与感染,导致感音神经性聋。不同于耳硬化症和镫骨骨化,鼓室硬化的多数病例在清理硬化灶后,镫骨活动度改善;对于少数镫骨底板已骨化固定、清理硬化灶后仍无法活动的患者,则需要分期手术。另外,清理鼓室内硬化灶应以恢复中耳传音结构、改善听力为目的,过度清理会导致术后粘连和听力效果不佳。有研究发现,对鼓室内硬化灶进行大面积清理虽然在术中会增加鼓室容积,但大范围的粘膜缺失、骨面裸露容易引起术后鼓室粘连[11]。此外,当硬化灶累及乳突、鼓窦、咽鼓管时,进行乳突切开和鼓窦开放,适当清理咽鼓管区域的病变,有助于通畅引流,预防中耳乳突炎症的复发[12]。

3.3 鼓室硬化术后的听力效果和听力学特点

研究发现,鼓室硬化患者术后3个月后听力基本趋于稳定[13],因此本文采用术后6个月作为术后听力评估的时间点。本研究中不同病变类型、病变范围的所有患者,术后PTA均较术前明显提高,ABG均较术前明显缩短,说明鼓室成形术对于鼓室硬化是有效的治疗方法,能够改善患者的听力水平。

结果显示,手术对不同频率的听阈改善状况有所不同,对低频的改善好于高频。既往有学者发现鼓室硬化的术前气导听阈低频的下降程度略高于高频[14],根据声波在中耳传导的三个因素——质量、劲度和摩擦力,鼓室硬化对摩擦力的影响较小,硬化灶主要导致听骨链质量和劲度增加,引起气导低频和高频同时下降,但以劲度的增加为主,因而表现为低频听力下降更明显[14,15]。结合本研究中术后听力改善的频率特点,考虑手术清理硬化灶并重建听骨链后,中耳的质量和劲度均有所减少,但以劲度的减少为主,因而术后低频听力的改善好于高频。

本研究重点观察中耳基础病变及硬化灶范围对鼓室硬化患者术后听力的影响。统计结果显示,两种分组方法之间无明显交互作用,病变类型和病变范围作为两个独立的因素影响着患者术后听力效果。其中,单纯型组术后PTA、ABG显著小于胆脂瘤及其他病变组,ΔPTA、ΔABG显著大于胆脂瘤及其他病变组,说明慢性化脓性中耳炎静止期伴鼓室硬化的患者通过鼓室成形术的听力获益好于中耳胆脂瘤或慢性化脓性中耳炎活动期伴鼓室硬化的患者。其原因可能在于,中耳胆脂瘤、肉芽等病变即便在术中彻底清理后行鼓室成形术,亦比单纯型组更容易造成中耳粘连,或因咽鼓管通畅度欠佳而致乳突及鼓窦引流不畅,导致术后听力效果不佳。

关于鼓室硬化是否累及镫骨对于手术疗效的影响,既往研究结果尚存在争议。Bayazitb等[16]将42例鼓室硬化患者按照镫骨活动度的不同程度分为三组,观察手术前后ABG,三组差异无统计学意义。郑雅丽等[17]按照鼓室硬化的分型分析,发现II型以上的患者术后听力改善的差异无统计学意义。张绍兴等[18]发现,III型鼓室硬化的患者术后听力提高的效果较差。本研究中,镫骨未受累组的术后PTA、ABG小于镫骨受累组,而ΔPTA、ΔABG与镫骨受累组的差异无统计学意义,说明硬化灶未累及镫骨者术后听力效果更好,而病变广泛、镫骨固定的患者虽能获得相当程度的听力提高,但术后听力水平仍较差。其原因之一在于镫骨受累者术前基础听力较差,即使通过听力重建获得同样的听力提高幅度,亦不能达到与镫骨未受累组相同的听力水平。其次,本研究中镫骨受累组(III、IV型)的患者,其炎症、硬化灶或是胆脂瘤的范围较镫骨未受累组更广泛,因此清理病变后造成中耳粘膜损失和粘连的可能性较大。另外,在处理镫骨周围硬化灶时,谨慎操作和彻底清理病变二者往往存在一定的矛盾,为防止过度清理而致面神经损伤、感音神经性聋等,可能在术中保留部分看起来不影响听骨链活动度的硬化灶,这对于保障手术安全性和预防并发症是必要的。然而这部分未彻底清理的硬化灶,以及粘膜纤维化导致的镫骨活动度再度受损,听骨链再次固定,则会限制这类患者的术后听力效果。

综上,鼓室成形术是治疗慢性化脓性中耳炎或中耳胆脂瘤合并鼓室硬化的有效手术方法,术后患者听力改善的总体水平良好;病变类型及范围是影响术后听力效果的因素,慢性化脓性中耳炎静止期伴鼓室硬化的患者以及未累及镫骨者术后有较好的听力学效果。