都龙-Song Chay穹窿片麻状花岗岩的LA-ICPMS锆石U-Pb年代学和微区微量元素研究

邓平,张斌辉,曾超,何玉璠

(1.彝良驰宏矿业有限公司,云南 彝良 657600;2.中国地质调查局成都地质调查中心,四川 成都 610082;3.贵州三稀新能源源科技股份有限公司,贵州 六枝 553400;4.贵州商学院旅游学院,贵州 贵阳 550014)

0 引言

都龙-Song Chay穹隆位于扬子、华夏、印支地块的结合部位,是滇东南-越北地区最重要的地质单元之一(Roger et al.,2000;Carter et al.,2001;Maluski et al.,2001)。黄汲清(1954)最早提出这一区域可能存在由前寒武纪片麻岩和片岩组成的椭圆形前寒武纪地块,然而却缺乏前寒武纪年龄的报道(Hutchinson,1989;刘玉平等,2006)。长期以来对穹隆核部的变花岗质杂岩认识不清,国内学者最早认识到该区岩石经历了混合岩化作用,并划分为眼球状花岗质片麻岩、条痕状花岗质片麻岩、混合岩等(云南省地质局,1976①;蔡德坤,1983),后来的1∶5万区域地质调查将其划分为古元古代花岗质片麻岩和志留纪花岗岩(云南省地质矿产勘查开发局,1999②),在越南境内的部分被划为泥盆纪Song Chay杂岩(DGMV,2000③)。而最近又有学者根据锆石年龄认为这些花岗质岩石全部为加里东期花岗岩侵入体(Guo et al.,2009),越南境内亦认为是加里东期Song Chay花岗岩(Roger et al.,2000;Carter et al.,2001)。长期以来对这些片麻状花岗质岩石的时代和属性还存在争议,这些具有变质岩外观的花岗质岩石是前寒武纪的变质岩,还是加里东期花岗岩,或者两者兼有呢?

通过近年来对研究区的详细工作,笔者发现都龙-Song Chay穹隆核部的岩石大致可以分为花岗质(长英质)岩石和变质岩两大类,两者空间上密切共生,局部甚至难以区分,并且这些花岗质岩石普遍发育了片麻状构造,但具有花岗岩的矿物组成,且往深部会逐渐出现变形较弱的均质花岗岩,同时笔者注意到其中穿插了大量并未变形的浅色花岗岩脉体,这两种是同期岩浆作用还是两期?野外观察发现两者空间关系紧密,局部呈现过渡关系,似乎为同期岩浆作用。这些现象是否暗示着片麻理的形成并非前人认为的印支期区域变质造成的,而是地壳物质部分熔融-侵位过程中形成的,这些片麻状花岗岩并非前寒武纪结晶基底。为了查明这些片麻状岩石的原岩时代、侵位-变形时间以及经历的复杂地质演化过程,本文对穹隆核部的片麻状花岗岩及穿插其中不发育片麻理的浅色花岗岩脉体中的锆石进行了详细的CL图像、U-Pb年代学和微区微量元素组成研究,以期揭示这些岩石所经历的复杂地质过程和都龙-Song Chay地区的构造演化信息。

1 区域地质背景

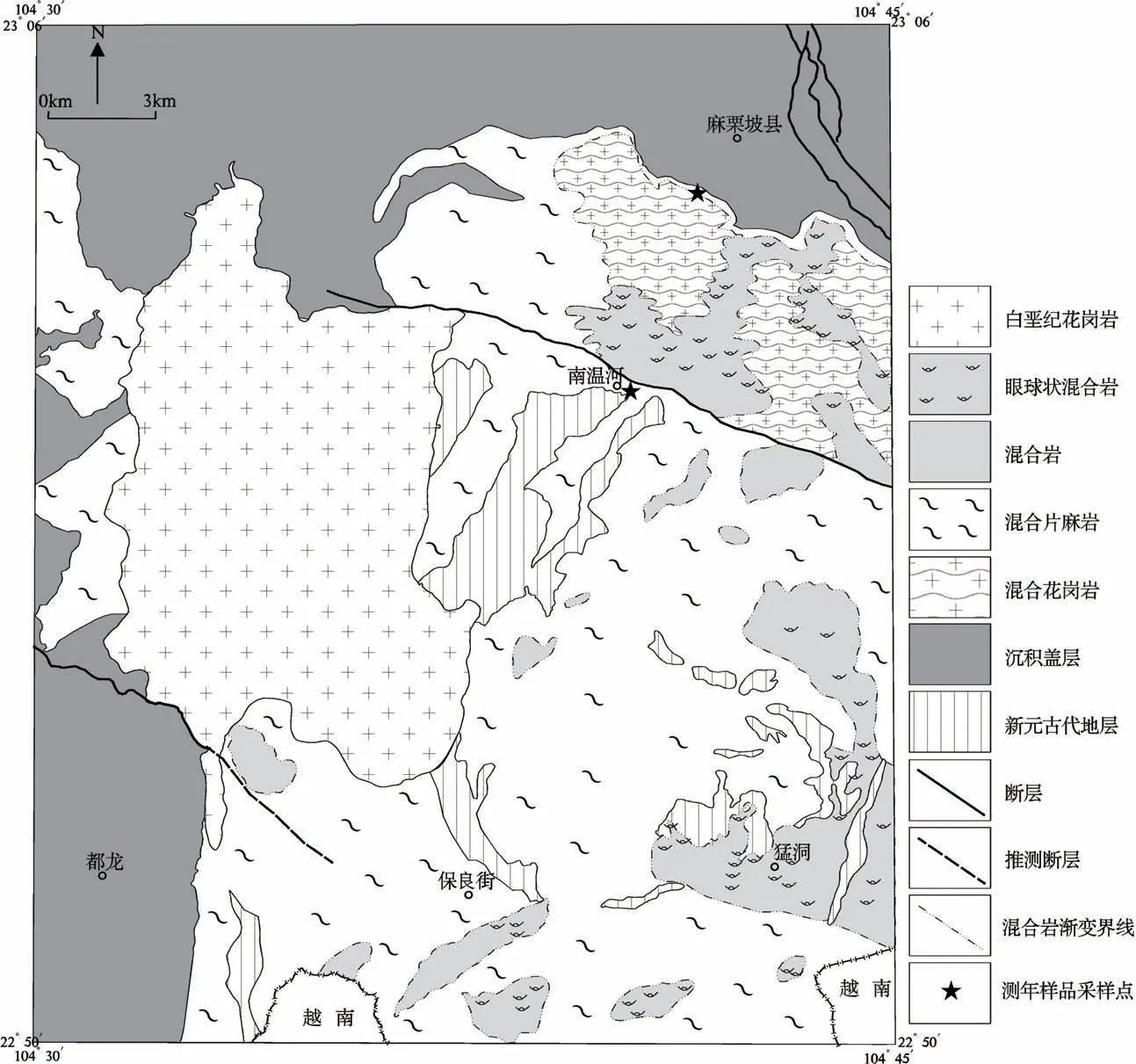

都龙-Song Chay穹隆位于中国云南省东南部和越南北部,是越北地块的核心部分(黄汲清,1954;Hutchinson,1989),其中中国境内约占穹隆总面积的1/5,越北地块也被认为是出露的华南的基底(Hutchinson,1989;Lepvrier et al.,2008)。都龙-Song Chay穹隆可以分为核部杂岩和沉积盖层,其中核部最高经历了角闪岩相变质作用,发育柔流褶皱等中深层次的构造变形。盖层变质轻微最高仅达绿片岩相,发育脆性断裂。根据其双层结构,都龙-Song Chay 穹隆亦被认为是变质核杂岩构造(Li and Deng,1996),由于目前研究工作较少,更多研究者称其为穹隆(Roger et al.,2000;Yan et al.,2006;Lepvrier et al.,2011;张斌辉等,2011),也有学者认为其可能为一个巨大的推覆体构造(Lepvrier et al.,2011)。穹隆的核部为新元古界猛洞岩群、眼球状混合岩、混合花岗岩等,它们都被后期白垩纪花岗岩侵入(中国地质调查局成都地质调查中心,2011④;张斌辉等,2012)(图1)。新元古界猛洞岩群为研究区内最古老的地层,整体上呈残留体形式存在于核部的花岗质杂岩中,岩性主体为变粒岩、斜长角闪片(麻)岩、片岩、钙硅碳酸盐岩等,在其中变火山岩夹层中获得了新元古代年龄(761±12 Ma,829±10 Ma)(刘玉平等,2006),侵入其中的辉绿岩脉中获得了825±12 Ma年龄(中国地质调查局成都地质调查中心,2011④)。猛洞岩群是该区白钨矿的赋矿层位,南秧田超大型白钨矿床赋存于其中(冯佳睿等,2011)。花岗质杂岩之上的沉积盖层为早—中寒武世地层,岩性主体为碳酸盐岩和碎屑岩,普遍发生了轻微的变质变形作用,与核部花岗质杂岩呈渐变过渡的侵入接触关系。这种渐变过渡的侵入关系往往形成于地壳的中深部层次,变质层次越深,变质深成岩体与围岩的关系越协调。在大部分情况下,该区变花岗质岩面理与围岩面理协调一致,与围岩之间形成宽度百米级的边缘混合岩化带,但局部也有呈细脉状切穿围岩面理(张斌辉等,2011)。

穹隆核部的花岗质杂岩曾被划分为加里东期侵入体和古元古代花岗质片麻岩,分为2个花岗岩单元和一个片麻岩单元(云南省地质矿产勘查开发局,1999②)。Guo et al.(2009)在古元古代南捞片麻岩中获得了加里东期的锆石年龄,因此南捞片麻岩也被认为是加里东期侵入体。但以往的工作似乎都忽视了在穹隆核部普遍发育的混合岩化作用和交代结构等现象。越南的研究资料也表明Song Chay穹隆核部的花岗质杂岩为混合岩、眼球状花岗岩、花岗质片麻岩(DGMV,2000③;Roger et al.,2000;Maluski et al.,2001),宏观上岩石结构、构造的变化较大。最新的区调工作认为,从穹隆内部向外,根据岩石结构构造,矿物组成、粒度等指标可以厘定为几个填图单元分带:(混合)花岗岩→条带状、眼球状混合岩→混合片麻岩→混合变质岩→围岩变质岩,其中除了混合变质岩外,其余矿物组成和含量均与花岗岩接近(中国地质调查局成都地质调查中心,2011④;图1)。

图1 滇东南南温河穹隆地区地质简图(据中国地质调查局成都地质调查中心,2011④修改)

2 岩石学

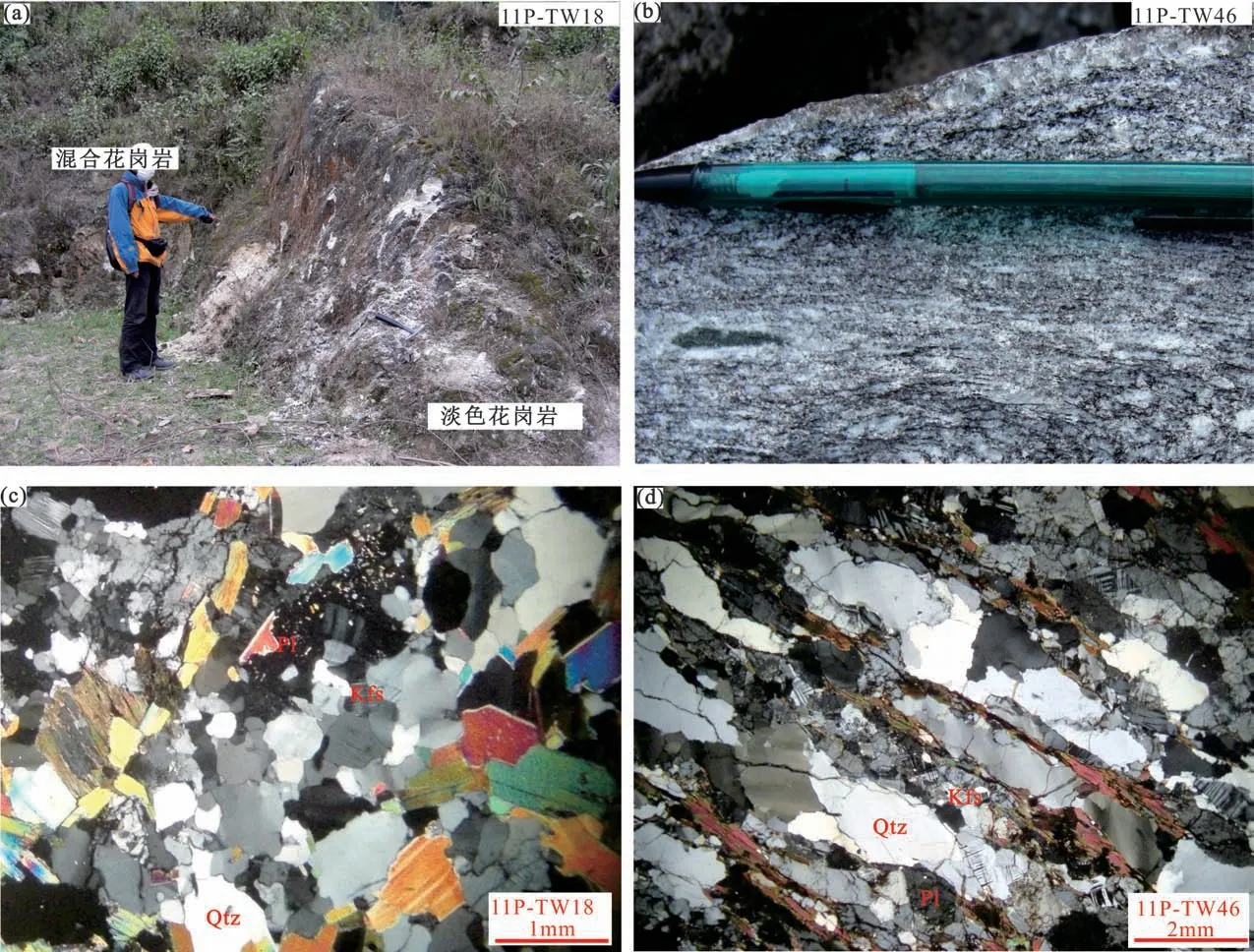

本文的研究对象分别为前人厘定的混合片麻岩和浅色花岗岩脉(图2),样品11P-TW46采自南温河镇旧址东200 m沟秧河沟中,岩性为片麻状黑云母二长花岗岩,曾被定为古元古代南捞片麻岩(云南省地质矿产勘查开发局,1999②)。岩石混合岩化程度较高,含大量长英质熔体呈密集2~5 mm级条带状均匀分布(图2b,d)。岩石矿物组成、矿物粒度、岩石结构、构造相对均匀。基本不含斑晶或偶见小的钾长石斑晶,长英质与黑云母组成密集均匀的片麻状构造。镜下的岩石是由两部分组成,基体和脉体,基体主要矿物为斜长石(28%)、云母(8%)、石英(6%)和少量磷灰石,脉体主要为钾长石(29%)和石英(28%),其两者边界可辨(图2d),脉体中钾长石为小斑晶或与石英组成集合体产出。

在片麻状岩石中常见浅色细粒白云母二长花岗岩呈规模不等的脉状产出(图2a),切割了围岩的片麻理,脉体宽度从米级到数十米级,暗色矿物含量极少,为电气石和黑云母。样品11P-TW18采自麻栗坡县城至南温河镇公路的茅草坪村附近,呈脉状产于片麻状花岗岩岩中,脉体切割了围岩的片麻理。岩石为块状构造,不显片麻理。镜下岩石具有较好的花岗结构(图2c),长石自形程度较好,少量呈似斑状斑晶,石英呈它形粒状。主要矿物组成为斜长石(35%,更长石为主)、钾长石(25%,微斜长石为主)、石英(30%~35%)、白云母(5%),粒度0.5~1 mm。

图2 都龙-Song Chay穹隆的细粒白云母二长花岗岩、片麻状黑云母二长花岗岩的野外露头和显微照片

3 分析方法

锆石挑选采用常规重力和磁力挑选,在双目镜下选择透明、无裂隙的锆石颗粒,置于环氧树脂中,磨至约一半,锆石挑选、制靶过程在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室完成。锆石阴极发光照相在西北大学大陆动力学重点实验室完成,采用与扫描电镜(Quanta 400 FEG)连接的Mono CL3+(Gatan,USA)阴极发光探头上获得,分析电压和电流分别为15 kV和20 nA。锆石U-Pb同位素定年和微区微量元素分析在中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室利用LA-ICP-MS完成。激光剥蚀系统为GeoLas 2005,ICP-MS为Agilent 7500a,分析数据的离线处理采用软件ICPMS DataCal(Liu et al.,2010)完成,详细的实验流程和数据处理见Liu et al.(2008,2010)。锆石U-Pb年龄谐和图的绘制和年龄权重平均计算采用Isoplot/Ex-ver3(Ludwig,2003)。

4 分析结果

4.1 锆石CL特征

样品中的锆石无色透明,自形程度较高,呈长-短柱状,长度一般 150~300 μm,长宽比在1.5∶1~4.5∶1。CL影像显示锆石可以分为3类(图3),一类具有明显的核-幔-边结构,其中核部颜色较亮具有典型的岩浆震荡环带结构(图3a,b,e,f);幔部颜色稍暗亦具有岩浆振荡环带结构,个别切割了核部振荡环带,分带不明显;边部颜色较深,一般不具有环带结构。第二类具有较好的岩浆振荡环带结构,不具有核-边结构(图3c,g)。第三类为具有岩浆振荡环带的核部和较暗色的变质增生边(图3d,h)。锆石中以第二类占主体,第三类次之,第一类最少。

4.2 锆石的定年结果

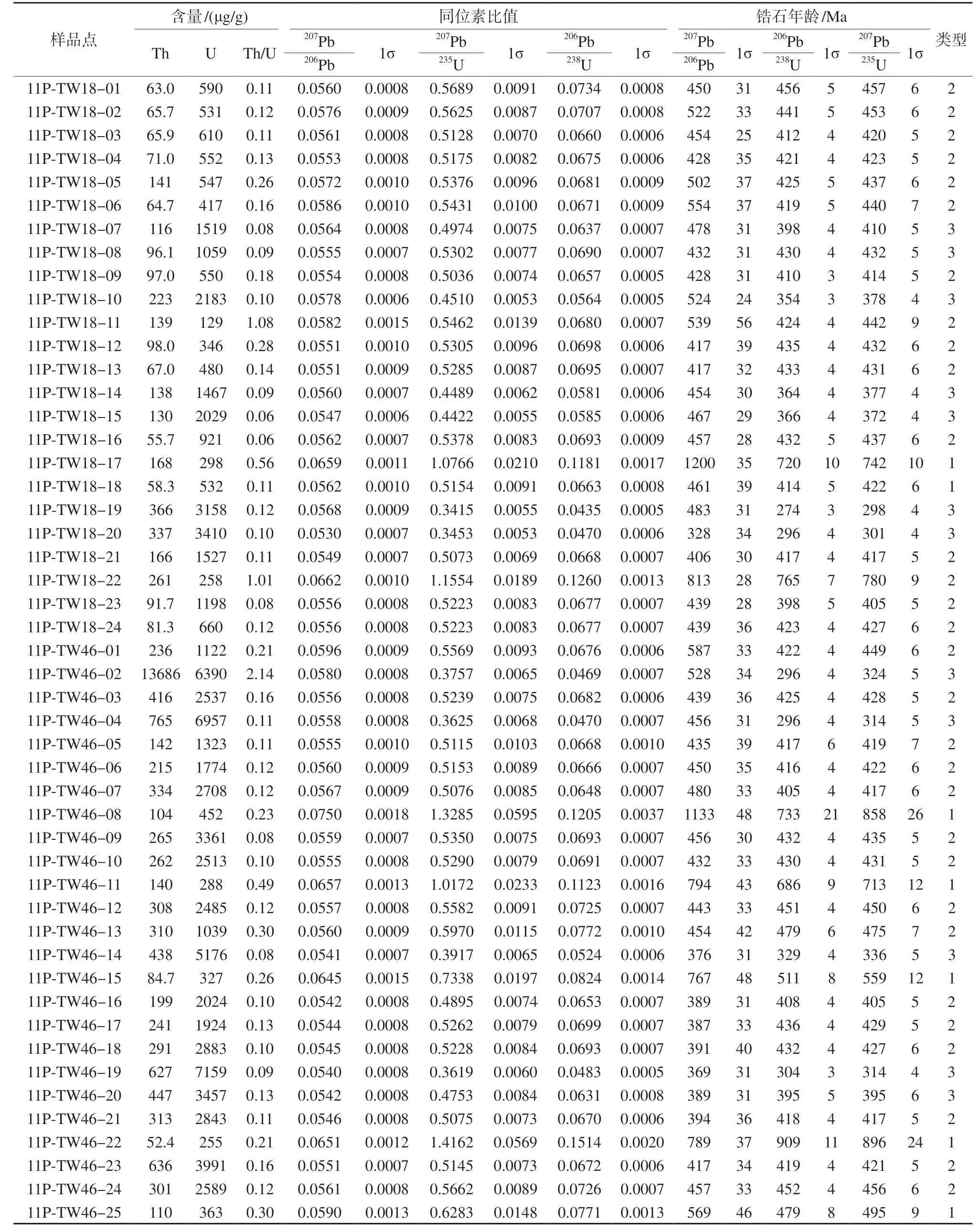

对浅色白云母二长花岗岩样品11P-TW18中的锆石进行了24个点的U-Pb年龄测定,分析结果见表1,谐和图见图4。其中2个测点位于锆石继承核部,获得了>720 Ma的年龄,其典型的岩浆振荡环带和高Th/U比值表明为岩浆锆石,可能来自新元古代岩浆岩。15个测点位于具有岩浆振荡环带的锆石区,其中的14个测点获得的206Pb/238U年龄为(423±6)Ma,代表了该区发生的加里东期岩浆作用。7个点位于锆石边部,获得的年龄较新(398~274 Ma)。考虑到片麻状花岗岩的云母Ar-Ar年龄(Maluski et al.,2001)、晚寒武世变质岩的云母Ar-Ar年龄以及矿区辉钼矿Re-Os(冯佳睿等,2011)、矿石Rb-Sr年龄(曾志刚等,1999)都获得了印支期年龄(236~202 Ma),表明印支运动也是该区重要的构造作用,这些年轻的混合年龄可能反映了后期变质作用的影响。

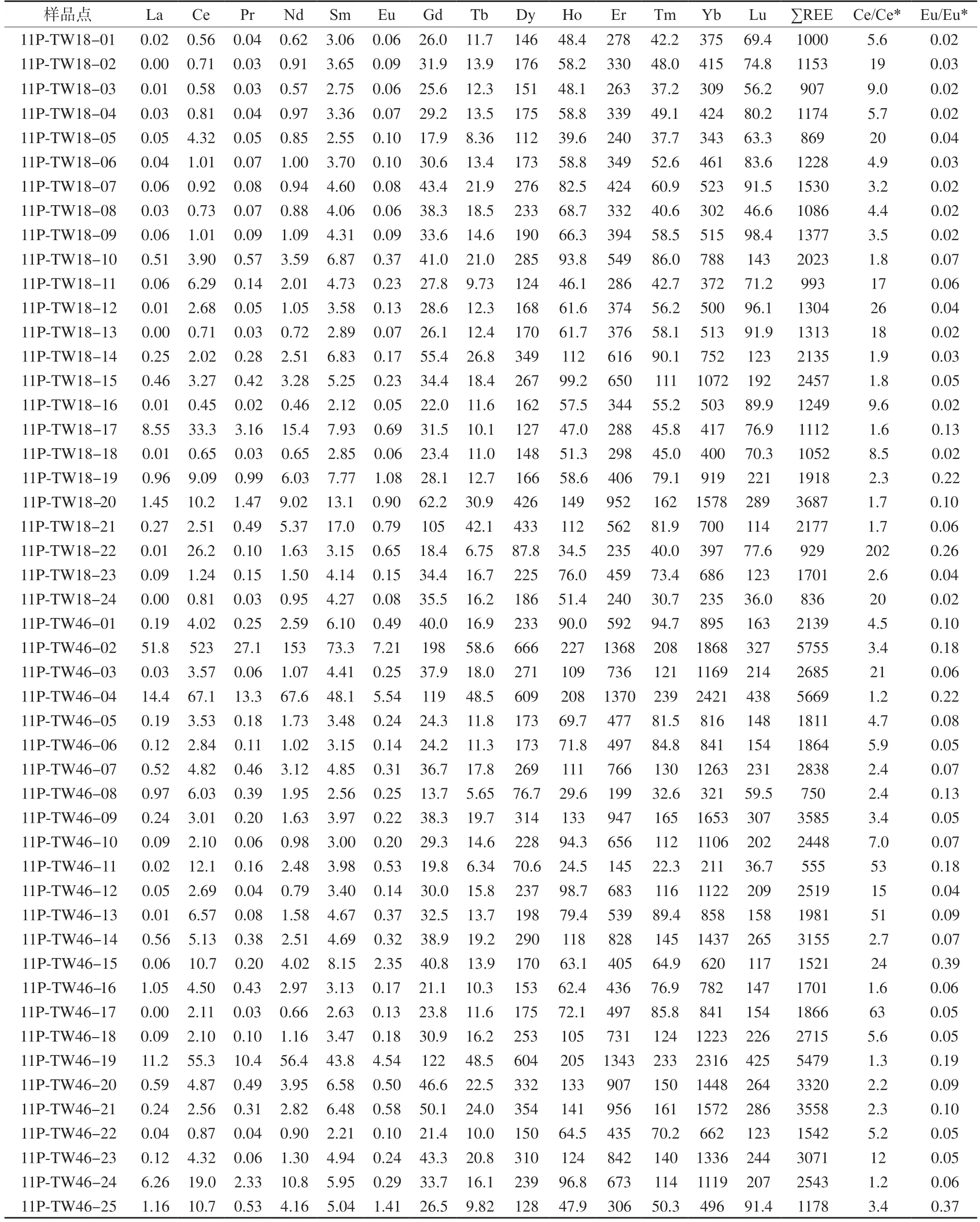

表1 都龙-Song Chay穹隆的细粒白云母二长花岗岩(11P-TW18)和片麻状黑云母二长花岗岩(11P-TW46)的锆石LAICP-MS分析结果

图4 都龙-Song Chay穹隆的细粒白云母二长花岗岩(11P-TW18)和片麻状黑云母二长花岗岩(11P-TW46)的锆石U-Pb谐和年龄(虚线为未采用数据)

对片麻状黑云母二长花岗岩样品11P-TW46中的锆石进行了25个测点的U-Pb年龄测定。其中5个点位于锆石的继承核部,分别获得了479 Ma、511 Ma、686 Ma、733 Ma、909 Ma的年龄值,一些测点落在谐和曲线的下方,表明经历了不同程度的Pb丢失。15个测点位于锆石核部岩浆振荡环带区域,其中的12个测点获得206Pb/238U年龄为(422±6)Ma,代表了加里东期岩浆作用。5个测点获得了较年轻的混合年龄(395~296 Ma),同浅色花岗岩样品中的锆石一样,可能反映了后期变质作用的影响。

4.3 锆石的微区微量元素特征

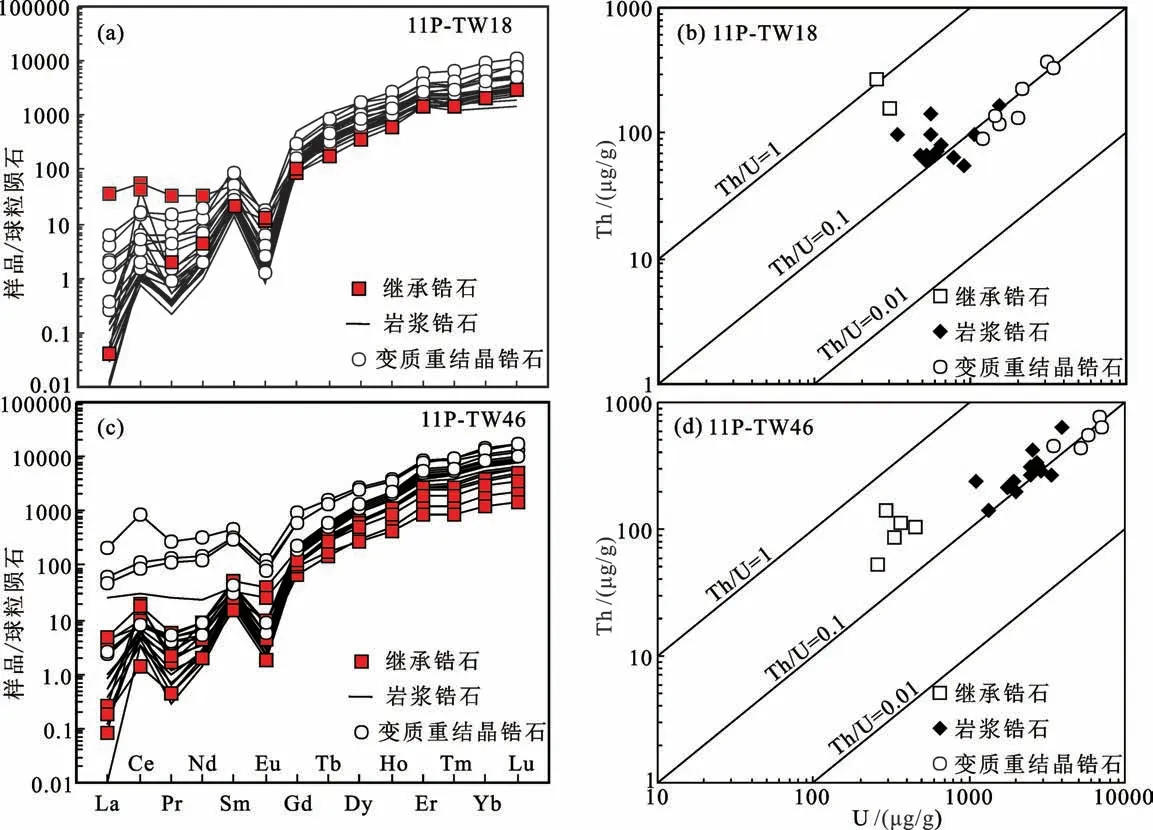

根据年龄、CL影像和微量元素特征,锆石成因分为3种类型:继承锆石、岩浆锆石、变质增生锆石,从表2和图5中可以明显看出3类成因的锆石具有差别较大的微量元素组成。但大部分锆石具有轻稀土元素亏损而重稀土元素相对富集的左倾的球粒陨石标准化稀土元素分布模式,具有明显的Ce的正异常和Eu的负异常特征。

图5 都龙-Song Chay穹隆的细粒白云母二长花岗岩(11P-TW18)和片麻状黑云母二长花岗岩(11P-TW46)中锆石的球粒陨石标准化稀土元素配分模式(a,c),Th-U(b,d)图解。球粒陨石标准化值据Sun and McDonough(1989)。

表2 都龙-Song Chay穹隆的细粒白云母二长花岗岩(11P-TW18)和片麻状黑云母二长花岗岩(11P-TW46)的锆石稀土元素的测定结果(μg/g)

浅色花岗岩样品11P-TW18中核部继承锆石具有相对较低的∑REE含量,LREE和HREE含量都低于其余两类锆石(图5a,c),其中一个点具有明显不同的高LREE可能受到了包裹体的影响。U含量相对最低,Th含量相对较高,因而Th/U比值也最高(图5b,d)。岩浆锆石具有中等的∑REE,U含量也处于其余两类之间,Th含量无明显区分,Th/U比值介于其余两类之间(平均0.2)。变质增生锆石具有最高的∑REE,特别是LREE含量特别突出,U含量最高,Th含量无明显区分,Th/U比值亦最小(平均0.09)。

片麻状花岗岩样品11P-TW46中继承锆石具有相对较低的∑REE,特别是HREE,具有最低的Th含量和最低的U含量,Th/U比值相对较高(平均0.3)(图5b,d)。而变质增生锆石则具有明显相对突出的∑REE,特别是LREE更高。Th、U含量亦最高,Th/U比值在0.1附近(除一个异常高Th点)。岩浆锆石具有较低的∑REE,但HREE含量介于其余两类之间。Th、U含量也介于其余两类锆石之间,Th/U比值较低(平均0.12),但与浅色花岗岩样品不同,11P-TW46的岩浆锆石和变质增生锆石都具有较继承锆石更高的Th含量(图5d)。

岩浆锆石的微量元素常被用来判断其寄主岩石的类型(Belousova et al.,2002;Hoskin and Schaltegger,2003)。本文数据中继承锆石普遍具有最高的Th/U比值和最低的U含量,这反映了原岩可能具有高Th/U和低U的特征;而岩浆锆石和变质增生锆石低Th/U比值和高U含量则可能是锆石与熔体/流体之间平衡的结果,表明熔体具有相对原岩较高的U含量,而后期变质作用中的流体具有更高的U含量(图5b,d)。因此,变质增生锆石低Th/U比值的原因是因为U含量的显著增加,而不是因为重结晶过程中Th被逐出锆石晶格,如11P-TW46中Th在变质增生锆石中甚至显著增加,这与Hoskin and Black(2000)的研究认识一致。

3类不同成因的锆石具有差别明显的稀土元素组成特征(图5a,c),继承锆石和岩浆锆石反映了与之平衡的熔体的稀土元素组成,而变质增生锆石的稀土元素则受到了后期变质作用的影响。相对继承锆石和岩浆锆石,变质增生锆石普遍富集了LREE,LREE的超量可能与多种原因有关(Wu and Zheng,2004)。本文变质重结晶锆石LREE超量与Th+U含量之间存在一定的正相关关系表明LREE的增加也是与后期地质作用有关。锆石在受到后期扰动过程中LREE优先进入其中。岩浆锆石具有较高的稀土元素含量,与继承锆石类似的配分模式表明熔体与残留相之间达到了平衡(Rubatto,2002)。

5 讨论

5.1 片麻状花岗岩的原岩时代及意义

越北地区的片麻状花岗质岩石曾被认为是前寒武纪结晶基底(黄汲清,1954),前人曾在穹隆核部划分出古元古代南捞花岗质片麻岩(云南省地质矿产勘查开发局,1999②),但没有年龄依据,基于锆石年代学这些片麻状花岗质岩石被认为是志留纪侵入体(Guo et al.,2009)。

样品11P-TW46采自片麻状花岗岩中,即前人划分的古元古代南捞片麻岩中。CL图像中样品锆石的继承核部具有典型的岩浆振荡环带和高Th/U比值,表明其原岩为岩浆岩。原岩锆石具有较低的∑REE含量和U含量,明显区别于其他两类锆石,表明原岩锆石结晶时的熔体稀土含量较低,尤其是HREE更为明显,年龄上亦老于加里东期岩浆锆石(909~479 Ma),表明与之平衡的熔体具有与加里东期岩浆完全不同的地球化学特征。核部的年龄应代表的是原岩及在后期地质事件中重结晶改造的锆石年龄,时代上应与该区新元古代火山岩中获得的年龄((761±12)Ma,(829±10)Ma;刘玉平等,2006)接近,但由于数据点少,还很难对新元古代岩浆事件进行很好地限定。

穹隆花岗质岩石中残余了大量的熔融残留体,大小不等,大者数十平方千米如南秧田白钨矿赋矿层位,小者米级露头尺度可见。填图暂定为猛洞岩群,关于这些岩石的时代和属性还缺乏准确依据,但其中的变火山岩表明其时代可能为新元古代(刘玉平等,2006)。

虽然这些片麻状岩石外观上接近高级变质片麻岩,但大部分矿物组成与典型的花岗岩接近。除了部分强变形带以及与围岩接触带外,其余岩石均可以定名为片麻状(黑云母/二云母)(钾长/二长)花岗岩。因此我们认为穹隆主体的片麻状花岗岩并不是前寒武纪的,应为前加里东期地壳物质在加里东期造山过程中部分熔融的产物,(422±6)Ma代表了岩浆深部侵位的时间。

5.2 片麻状花岗岩的成因机制、时间及意义

南温河穹隆内部杂岩的特征与国际国内对混合岩的定义(Wimmenauer and Bryhni,2007;陈曼云等,2009)相符,由非花岗质的变质岩和(大致接近)花岗质岩石两部分,或“古成体”和“新成体”,或“基体”和“脉体”组成。脉体代表了源岩部分熔融作用的熔体,而混合岩则代表了熔体与基体不同程度混合的产物(Wimmenauer and Bryhni,2007;陈曼云等,2009)。区域上除了少量如浅色脉体属于典型花岗岩范畴外,其余用花岗岩命名欠妥。因此,填图中按照其更接近花岗岩还是变质岩,按深熔熔体、残留体多少,对其进行了分带性的描述,局部岩石定名又加上了宏观可辩的如眼球状构造、条带状构造等特征(中国地质调查局成都地质调查中心,2011④)。

尽管学术界对于混合岩的成因机制还存在一些认识上的不同,但普遍认为地壳的深熔作用是混合岩化作用的主导,混合岩中的浅色部分被认为是部分熔融的产物(Kriegsman,2001;程裕淇等,2004;Sawyer,2008)。南温河穹隆地区的混合岩的形成可能是两种机制并存:即熔体注入式和高级变质岩的深熔作用(Brown,2001;Kriegsman,2001)。第一种在岩体与围岩接触带,普遍存在百米级的长英质脉体沿围岩面理密集分布的边缘混合岩化带(张斌辉等,2011)。这种机制多见于混合岩中大的残留体及穹隆边缘部位。第二种为该区的主体,即深熔作用,大部分混合岩类等虽然宏观上存在差异,但都是一定尺度内相对均匀的,宏观上无法区分基体和脉体,但镜下混合岩特征明显,发育交代结构、净边结构、蠕英结构等。

尽管最开始就认识到该区存在大规模的混合岩化作用,但对混合岩化作用的时间存在不同认识:前加里东期、加里东期、印支期或燕山期(云南省地质局,1976①;蔡德坤,1983;刘玉平等,2000)。蔡德坤(1983)认为混合岩化作用为印支期,因为加里东期前的地层普遍只是轻微变质,稍远离穹隆核部就基本未变质,他同时认为受到混合岩化作用的地层应为下—中寒武统。刘玉平等(2000)根据在花岗片麻岩中获得的全岩-长石Pb-Pb等时线年龄为598 Ma推测混合岩化时代为晚震旦世,遭受混合岩化作用的应为前寒武纪中-深变质岩系。据最新的年代学证据,都龙-Song Chay穹隆核部发生混合岩化作用的猛洞岩群应为新元古代地层(中国地质调查局成都地质调查中心,2011④)。本文对混合岩中浅色花岗岩脉体的定年结果表明,代表深熔熔体的浅色花岗岩年龄为(423±6)Ma。浅色花岗岩为细粒白云母二长花岗岩,并未受到明显的变形-变质作用的影响。另外,从区域上看,虽然印支期是该区最重要的构造期次之一,但并未造成区域上深变质作用(云南省地矿局,1990;Roger et al.,2000;Maluski et al.,2001;吕伟和冯明刚,2001),并不能引起中-下地壳岩石的深熔作用。但加里东运动在该区及邻近的地区如云开地区(Wang et al.,2007)等有较强的表现。前人在该区花岗质岩石中获得的年龄范围在约440~400 Ma(Roger et al.,2000;Carter et al.,2001;Guo et al.,2009),时代上与华南广泛发育加里东期花岗岩(王德滋,2004;Wang et al.,2007)吻合。此外,该区还存在下泥盆统与上寒武统的角度不整合(云南省地矿局,1990),这个角度不整合亦见于越南北部地区(Hutchinson,1989),与华南也普遍存在的泥盆纪地层与下伏地层的角度不整合(舒良树,2006;戴传固等,2010)相似,因而该区也被认为是华南加里东褶皱带的南延部分(Roger et al.,2000)。所以该区的深熔混合岩化作用的时间应为加里东期,经历混合岩化作用的应为新元古代地层和岩浆岩。

综上所述,本文认为前人划分的元古代片麻岩实际上是加里东期深熔混合岩,都龙-Song Chay穹隆的混合岩和浅色花岗岩可能反映了该区在加里东运动期经历了较高级别的变质作用,前寒武纪地壳物质发生了深熔作用,形成了大量的花岗质熔体侵位,由于熔体占比、迁移距离和基体岩性等的不同,形成了深成岩体和各类混合岩,并且这些岩石经历了后期印支运动的影响,398~274 Ma的混合年龄可能是这期构造事件的反映。

6 结论

(1)片麻状花岗岩和浅色花岗岩的锆石CL影像揭示,这些锆石存在复杂的内部结构。有继承锆石,岩浆锆石和变质增生锆石。继承锆石和岩浆锆石具有岩浆振荡环带,变质增生锆石一般颜色较暗环带不明显。

(2)继承锆石、岩浆锆石和变质增生锆石具有明显不同的U 含量,Th 含量和Th/U 比值,其中U含量差别最大。继承锆石具有最低的U含量和最高的Th/U 比值,变质增生锆石具有最高的U含量和最低的Th/U比值。岩浆锆石介于两者之间。表明原岩具有较低的U、Th含量,深熔作用的熔体具有较高的U 含量,而变质增生过程中U 更易进入锆石。

(3)继承锆石和岩浆锆石具有相似的稀土元素含量和配分模式,表明深熔熔体与残留相之间达到了平衡。变质增生锆石普遍具有显著增加的LREE含量,表明在受后期扰动过程中LREE优先进入到了重结晶锆石中。

(4)继承锆石获得了前寒武纪的年龄,代表了片麻状花岗岩的原岩年龄,表明该区存在一定规模的新元古代岩浆事件。岩浆锆石年龄则与华南加里东期花岗岩的年龄一致,代表了该区深熔混合岩化作用的时间。边部变质增生锆石的混合年龄则表明锆石受到了后期地质事件的影响。

致谢感谢成都地质调查中心潘桂棠研究员、天津地质调查中心陆松年研究员及云南地矿局王义昭教授级高工在野外工作中的指导,成都地质调查中心申屠保涌研究员指导了薄片观察。项目组成员任光明、王鹏等同志在野外协助工作。中国地质大学(武汉)地质过程与矿产资源国家重点实验室刘勇胜教授、高长贵博士、宗克清博士在锆石LA-ICPMS 实验中提供了帮助。西北大学大陆动力学重点实验室弓虎军博士在锆石阴极发光照相过程中提供了帮助。西安地质调查中心王超博士对本文提出了若干修改意见。

注 释

①云南省地质局.1976.中华人民共和国区域地质调查报告20万马关幅[R].

②云南省地质矿产勘查开发局.1999.1∶50000麻栗坡县幅、都龙幅区域地质调查联测报告[R].

③Department of Geology and Minerals of Vietnam.2000.Geological and mineral resources map of Vietnam,Scale 1∶200000[Z].

④中国地质调查局成都地质调查中心.2011.云南麻栗坡地区矿产远景调查项目报告[R].