云南南捞锡多金属矿地质特征及矿床成因

郭甲一 ,胡静波,陈鹏 ,孙红涛,姜治业,谢白杨

(1.河南省有色金属地质勘查总院,河南 郑州 450052;2.河南省有色金属深部找矿勘查技术研究重点实验室,河南 郑州 450052;3.中色国际矿业股份有限公司,北京 100029;4.河南省有色金属地质矿产局第二地质大队,河南 郑州 450016;5.河南省有色金属地质矿产局第六地质大队,河南 郑州 450016)

0 引言

南捞锡多金属矿位于云南省马关县城东南119°方向14 km处,行政区划隶属云南省文山壮族苗族自治州马关县南捞乡。中心地理坐标为东经104°31′30″,北纬22°57′58″。2012年10月开始至2014年7月,河南省有色金属地质勘查总院在该区系统开展了普查和详查地质工作,发现并控制锡多金属矿体6个,矿区提交锡矿石量407.86万t,金属量13968 t,平均品位0.342%;提交(331+332+333)钨矿石量86.48万t,金属量2999 t,平均品位0.347%;提交(332+333)类伴生锌金属量6352 t,平均品位1.454%①。本文从区域地质、矿区地质特征、矿床成因入手,划分矿床类型,为矿床今后的开采利用、深部及外围找矿提供指导作用。

1 区域地质背景

南捞锡多金属矿位于华南褶皱系(Ⅱ)滇东南褶皱带(Ⅱ2-2)南温河变质核杂岩西部,文山-马关隆起南端的老君山花岗岩复式背斜内,在老君山花岗岩岩体西部外接触带(叶天竺,2014)。区域内出露地层呈不规则穹隆状产出,长轴近南北向,其内核分布古元古界南捞片麻岩、古元古界猛洞岩群、新元古界新寨岩组,外围出露寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、古近系、新近系、第四系,缺失早古生界奥陶系上统、志留系及中生界侏罗系、白垩系。寒武系下统变质为板岩及片岩类,部分碳酸盐岩变质为大理岩;中寒武统以上碳酸盐岩沉积逐渐增加(王琨等,2014)。奥陶系下统为碳酸盐岩和砂泥质岩(图1)。下泥盆统为一套陆相滨浅海沉积,呈微角度覆于寒武系上,多已变质为板岩类;泥盆系中上部为台地相碳酸盐岩(成连华等,2006)。二叠系为陆棚相碳酸盐岩夹硅质岩。三叠系为泥质碎屑岩-基性火山岩(玄武岩)。第三系为山麓-湖泊相含煤碎屑岩沉积,第四系为冲洪积、崩积松散物。

图1 云南南捞矿区区域地质略图(据王琨等,2014修改)

与矿带(田)成因有直接联系的含矿岩系为上元古界新寨岩组(Pt3x)及寒武系区域变质岩中统田蓬组(∈2t)及下统冲庄组(∈1ch),是成矿区不同矿床类型重要矿源层,同时又是直接的含矿、容矿地层(张欢等,2003)。区域上最显著的构造是以南温河为核部的变质核杂岩构造,该构造是滇东南地区重要的控矿构造组合。锡钨多金属热液矿化以断裂构造为通道,在邻近有利地层、构造部位停积,锡、锌、钨、铜、银等众多矿产在南温河变质核杂岩构造内核和外围呈(环)带产出。南温河变质核杂岩由变质内核及盖层两部分组成,二者之间以剥离断层相分划,变质内核主要由南捞片麻岩、志留纪南温河序列花岗岩及下元古界猛硐岩群、上元古界新寨岩组构成,其次是后期侵入的花岗岩(张宝林等,2015)。盖层主要由浅变质和未变质的寒武系和泥盆系组成,与核部杂岩以基底剥离断层相分划。

2 矿床地质特征

2.1 基本地质特征

本区处于华南褶皱系、滇东南(文山—麻栗坡)褶皱带、都龙(老君山)变质核杂岩(隆起)带西缘,矿区出露的地层主要为下元古界南捞片麻岩、花岗片麻岩(Ngn)、上元古界新寨组(Pt3x1)云母片岩、炭质片岩、上元古界新寨岩组(Pt3x2)石英片岩、矽卡岩夹薄层云母片岩(郑庆鳌和杨涤生,1997)(图2)。

图2 南捞锡多金属矿区地质简图(自测)

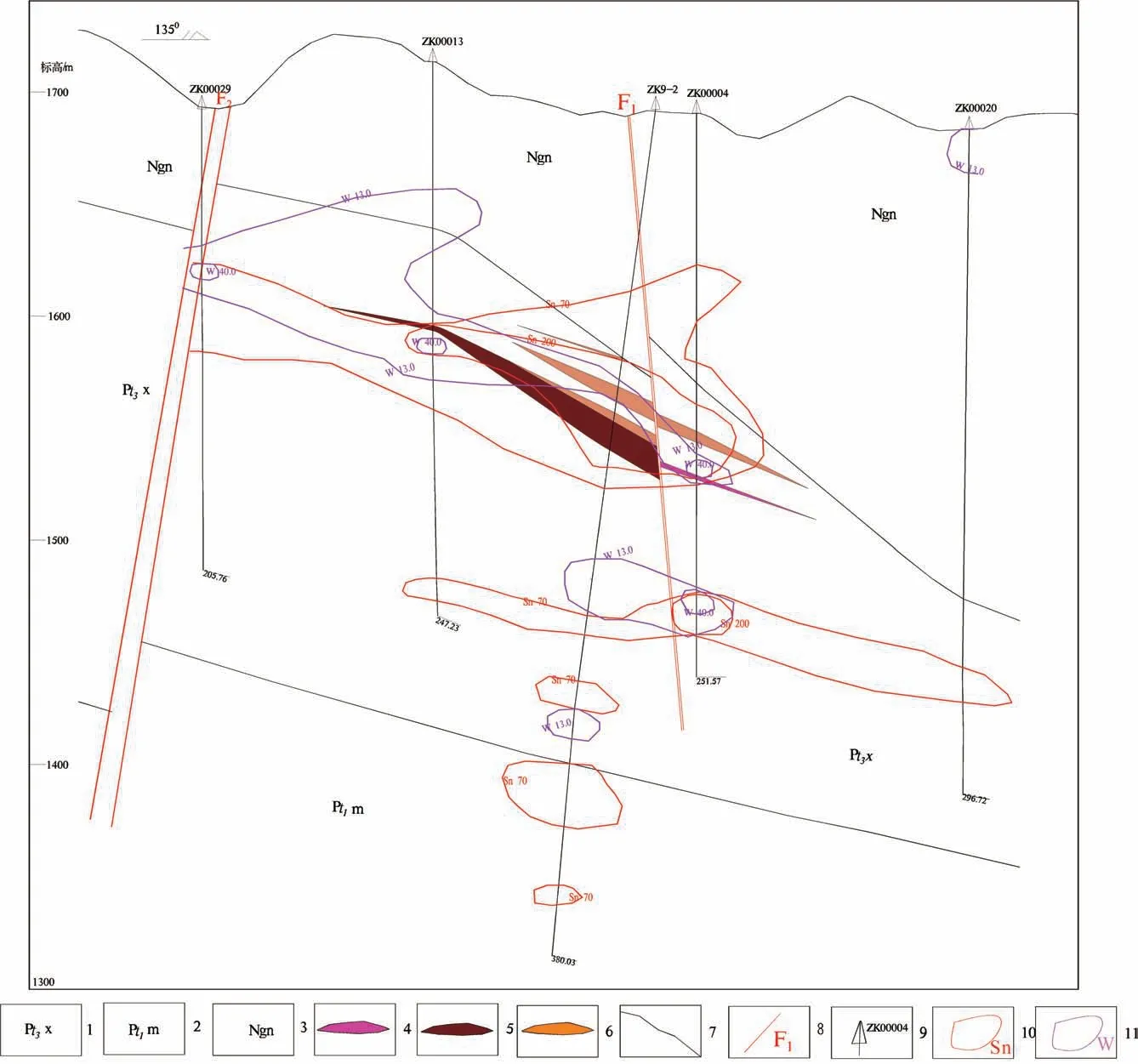

矿区位于老君山穹隆西侧,构造较发育,以NE向断裂构造为主。NE向断裂主要分布于Pt3x2和Ngn接触部位附近,呈陡切沟谷地貌形态。NE向构造是区内重要的导矿赋矿构造,沿NE向构造向东西两侧,锡矿化逐步减弱,锡矿化体主要集中在NE(F1)向断裂下盘,在横剖面上呈不规则枝杈状分布(图3);走向上由于受近EW向断裂破坏,沿走向呈阶梯状展布。

图3 南捞锡多金属矿区00勘探线剖面图

区内岩浆岩主要为白垩纪都龙超单元花岗岩。分布于矿区东部,西与花岗片麻岩(Ngn)呈侵入接触关系。岩体成分主要为中细粒二云母二长花岗岩,矿区东端部分地段为中粗粒似斑状二云母二长花岗岩(图2)。

2.2 含矿层特征

本区含矿层为上元古界新寨岩组(Pt3x)上段的矽卡岩层,以沉积厚度相对较小,岩类组合相对简单、岩相变化相对单一为特点。

(1)含矿层上部及下部,岩类组合相对复杂,岩相纵横变化较大,呈犬齿交替变换,以碎屑岩、钙泥质岩、碳酸盐类岩相互侧变、相互取代,导致后期形成的含矿岩石—矽卡岩形态复杂、多层叠加、呈现叠瓦状排列等特点。

(2)成矿元素在含矿层内的分配和富集显示垂直分带和水平分带特点,自上而下为:在上部石英片岩内不具矿化,下部仅在几米至十几米内具锡矿化,局部形成锡钨矿体;矽卡岩层内锡钨锌元素富集,形成锡钨锌矿体;在下部的石英片岩、云母片岩的上部几米范围内具锡矿化,下部不具矿化;金属水平分带以矿区F1和F2断层之间的矽卡岩为富集中心,向东西两侧矿化逐步减弱、变贫。

2.3 含矿岩石——矽卡岩特征

矽卡岩经过长期地质演化形成复变质岩石,区域变质时期形成干矽卡岩,后经岩浆热液交代作用,形成复杂矽卡岩,是区内锡钨锌矿体的主要赋矿岩石。

2.3.1 矽卡岩地质特征

矽卡岩主要赋存于上元古界新寨岩组(Pt1x)的上段,下段也有矽卡岩透镜体出现,但规模较小(李宝龙和毛景文,2010)。矽卡岩大致沿层分布,局部地段与围岩有一定的交角。矽卡岩地质体外形不规则,沿走向和倾向均有膨胀、收缩、分枝等现象,其形态呈似层状、透镜状。矽卡岩矿化极不均匀,同一地质体内,锡钨锌含量差异甚大,有的地段形成富厚工业矿体,有的地段仅有矿化。

2.3.2 矽卡岩共生矿物组合

含矿矽卡岩组成矿物复杂,硅酸盐矿物及金属硫化物种类多达10余种,根据主要矿物含量,含矿矽卡岩可分为3种,各种矽卡岩矿物成分、结构构造特征如下:

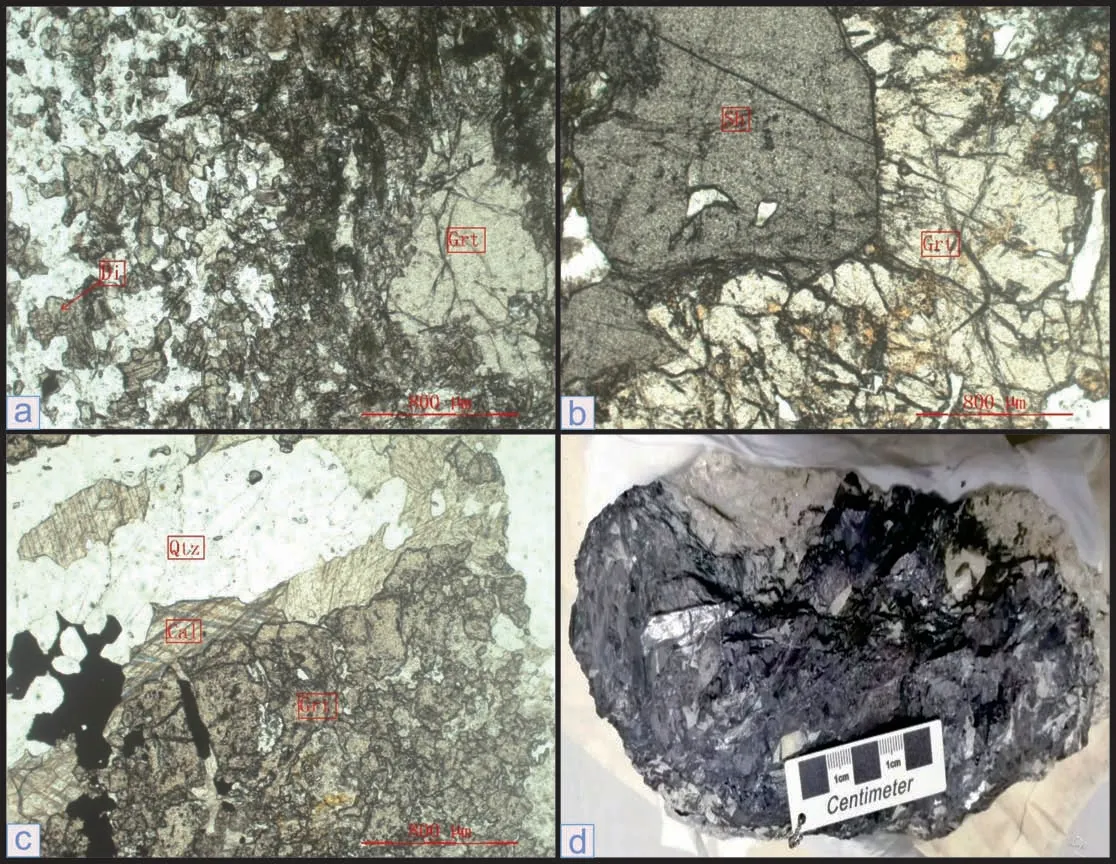

(1)透辉石石榴石矽卡岩(图4a):透辉石为主,含量为55%,粒径≤4 mm;石榴石石含量约为35%,粒径≤4 mm;伴生矿物有斜长石、方解石等;金属矿物有磁黄铁矿、铁闪锌矿、黄铁矿、锡石、白钨矿等;粒状变晶结构,块状构造。

(2)锡钨矿石榴石矽卡岩(图4b,d):石榴石含量约75%,一类为微晶<0.015 mm,分布均匀,夹杂几个石英短细脉;另一类粒径约0.1 mm,部分胶结石英颗粒;伴生矿物有石英、透辉石等;金属矿物有锡石、磁黄铁矿、黄铁矿、铁闪锌矿等;粒状变晶结构,块状构造。

(3)方解石、石英、石榴石矽卡岩(图4c):石榴石为主,粒径≤2.5 mm;方解石<10%,粒径≤4 mm;伴生矿物有石英、榍石、绿帘石等;金属矿物有锡石、黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿、铁闪锌矿等;粒状变晶结构,块状构造。

图4 南捞锡多金属矿区矽卡岩显微照片(a—c)及手标本(d)

2.2.3 矽卡岩化学成分

矿区矽卡岩层为钙镁硅酸盐类,化学成分及含量与硅酸盐矿物组合有关透辉石石榴石矽卡岩成分表现为中铝、低铁、中钙;锡钨矿石榴石矽卡岩成分表现为富铁、富钙;石榴石方解石透辉石矽卡岩成分表现为富铁、富铝(表1)。

表1 南捞锡多金属矿区矽卡岩岩石化学成分表/ %

2.4 矿体空间分布特征

矽卡岩型锡钨锌矿床主要受构造、地层、变质岩等多种地质因素控制,具有较明显的空间分布特征:

(1)矿体赋存于上元古界新寨岩组上段的第一、第二层矽卡岩层内,集中分布于第一层。局部地段在靠近矽卡岩的片岩内有少量矿体产出。

(2)厚、富矿体集中于F1-F2断层之间地段。矿体走向方向受F1-F2断层控制,分布于F1-F2断层之间(图3)。锡钨锌矿体长度1830 m。大部分矿体分布标高1367~1654 m。

(3)矿体(层)位于区域变质岩的低绿片岩相带内,大致沿变质岩相带展布,下伏的变粒岩、片麻岩内不具矿化。

2.5 矿物生成顺序

南捞锡多金属矽卡岩型矿床,具有长期演化过程,早期沉积喷流的锡钨较高的沉积物及早期简单矽卡岩阶段,形成颗粒很细、含锡很贫的硅酸盐型矿化矽卡岩(贾润幸等,2007);复杂矽卡岩阶段,锡石逐步析出富集,形成光性不同,具有核心-环带构造的多重晶;岩浆热液阶段的早期,形成锡石磁铁矿型矿石;晚期为锡石硫化物型矿石。矿物生成顺序见表2。

表2 南捞锡多金属矿矿物生成顺序表

3 矿床成因探讨

3.1 成矿物质来源

南捞锡多金属矿物质来源于燕山期花岗岩热液(张欢等,2003)。矿区东部的马鹿塘单元二云母二长花岗岩以大量热能和流体对区域变质形成的简单矽卡岩进行改造,形成含矿复杂矽卡岩;此外,在后期花岗岩化过程中,花岗岩热液提供的成矿元素形成的成矿溶液通过F1断层,进一步交代区内的矽卡岩,使锡的络合物分解沉淀,矿化叠加富集,最终形成工业矿体。含矿地层新寨岩组原岩为碎屑岩与碳酸盐岩组合(张毓策等,2020)。受变质作用影响,新寨岩组地层平均含锡41×10-6、锌211×10-6、钨19×10-6,高于正常区数倍至数十倍,为本区矿源层,为矿床的形成提供了物质基础。

3.2 地层层位控矿作用

地层既起到容矿、储矿围岩的作用,同时也是成矿元素的矿物质来源,新寨岩组控制了矿体垂直空间的分布,提供了锡多金属矿床的物质来源(孙柱兵等,2017),通过研究表明:中-大型锡多金属矿体赋存于新寨岩组地层上段的矽卡岩层内(郑庆鳌和杨涤生,1997)。

3.3 构造控矿作用

区内发育平行地层走向的断裂,断裂与岩浆热液活动、矿化作用关系密切,区内断裂之间岩层破碎带、地层为矿液运移、聚集提供了良好的地质条件,形成区内地层、断裂、矽卡岩及矿体相互平行排列。

南捞锡多金属矿区F0断裂是区内的主要控矿构造。F0断裂规模较大,属区内的一级构造,是区域上剥离断层①。它总体呈弧状、孤岛状、不规则状展布,断层面向东南倾斜,倾角较缓,东部延伸至岩体内。矿区F0断裂延伸既长又深,岩浆活动与该断裂关系密切,多期次地质活动所产生的局部应力使邻近断裂的地层内大理岩与片岩接触面产生层间剥离或异相剥离面空间,厚大矿体赋存于这些空间里面。

3.4 围岩控矿作用

在成矿过程中,围岩化学特性对矽卡岩型矿床规模、贫富有制约作用,南捞锡多金属矽卡岩型矿床,是多期次多阶段成矿的产物,不同成矿阶段伴随有不同种类的围岩蚀变,其中以晚期矽卡岩化最重要,围岩控矿作用以晚期矽卡岩化、绿泥石化与成矿关系最密切,富厚矿体多赋存于绿泥石化矽卡岩中。

3.5 成矿过程

矿区处于扬子地台前缘海盆深拗陷区,岩石类组合比较复杂,岩相纵横侧变频繁,通过长期地质演化,含矿岩石—矽卡岩地质体赋存于碳酸盐岩与碎屑岩过渡区,矽卡岩和工业矿体层数较多部位处于岩相频繁交替变化地段。

成矿元素的迁移是从高级变质带迁移至低级变质带,区内混合岩带贫化了成矿元素。成矿元素得到富集的部位位于绿片岩相带,为锡多金属矿成为扩容带,区内多层中-大型锡多金属矿体赋存于绿片岩相带的下部,矿床的空间分布受变质相带控制(李小宽等,2020)。

4 结论

(1)新寨岩组(Pt3x)地层片岩、大理岩、矽卡岩复合岩性频繁出现,相互取代变化的地段,是有利的成矿空间,赋矿岩石矽卡岩是工业矿体形成就位的先决条件,矿体大小、矿床规模取决于矽卡岩发育的层数和规模。

(2)含矿层、断裂同向排列,构成相对开放的成矿环境,有利于变质热液、岩浆热液迁移、循环、交代、置换,波状起伏的层间褶皱、层间剥离空间是最佳储矿场所。

(3)南捞锡多金属矿床成因属于燕山期中酸性岩浆活动有关的“中高温构造-岩浆热液接触交代”型(矽卡岩型)锡多金属矿床,属矽卡岩容矿的锡多金属矿床。

注 释

①河南省有色金属地质勘查总院.2013.云南省马关县李子坪林场锡多金属矿区地质详查报告[R].25-189.