湖南半边山金矿成矿地质条件与找矿前景分析

郑涛,李篡峰,刘云华,孙一茂

(湖南省核工业地质局三○四大队,湖南 长沙 410011)

0 引言

半边山金矿位于湖南省醴陵市官庄乡,地处江南造山带湘东北成矿区。湘东北成矿区是一个重要的多金属矿集区,区域内主要矿种为金、银、铜、钴等。区内矿床的成矿作用具有明显的多期、多阶段性及继承性,其中金的成矿主要集中在雪峰期、燕山期以及喜山期三个时期(毛景文等,1997;符巩固等,2002)。湘东北成矿区金矿均赋存于新元古界冷家溪群浅变质火山-碎屑沉积岩中,严格受剪切断裂带控制。矿石类型主要为蚀变破碎岩型和石英脉型,其次为蚀变糜棱岩型,主要产于北西—北西西向和近东西向层间碎裂带内(许德如,2015)。近年来作者在矿区开展多年的地质勘查工作。本文通过野外地质调查,详细阐明了矿区地质特征、分析了成矿地质条件、总结了控矿因素、探讨了成因类型,为后续地质工作的开展提供找矿方向。

1 区域成矿地质背景

江南造山带湖南段作为扬子地块-华夏地块碰撞地质记录的关键区段,区域内金矿床沿造山带呈反“S”型分布(黄建中等,2020)。湘东北成矿区处扬子微板块与华南微板块的碰撞、拼贴、接合部位,是由不同时代、不同类型的陆陆亲缘、半亲缘性地块或构造块体组成,这些地体、块体的形成、增生和拼贴过程,与扬子和华夏古陆形成、发展、演化及板块构造作用密切相关(饶家荣等,1993)。区域上最早从新元古代起,在青白口纪-南华纪阶段相继经历了武陵期活动大陆边缘盆地和雪峰期-南华纪裂谷盆地演化过程,期间于武陵末期发生过陆源碰撞造山事件,雪峰末期发生过伸展与断块抬升剥蚀事件(湖南省地质调查院,2017)。青白口纪—南华纪阶段基底的形成及造山等事件的发生,对区域成矿带的形成奠定了基础(湖南省地质调查院,2017),半边山金矿区出露的冷家溪群黄浒洞组就属于该时代的沉积层。

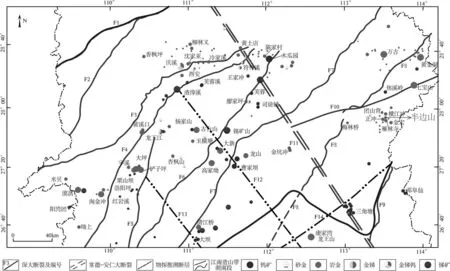

湘东北成矿区受扬子与华夏古陆相互作用影响,经历多期次构造活动,有大范围花岗闪长岩侵位,导致大规模金、铅、锌、铜、钴、钨、铍等为特色的多金属成矿作用。湘东北成矿区位于阜新-九岭古隆起(图1),为湖南“金腰带”重要地段之一。

图1 江南造山带湖南段矿床分布图(改自黄建中等,2020)

2 矿床地质特征

2.1 地层

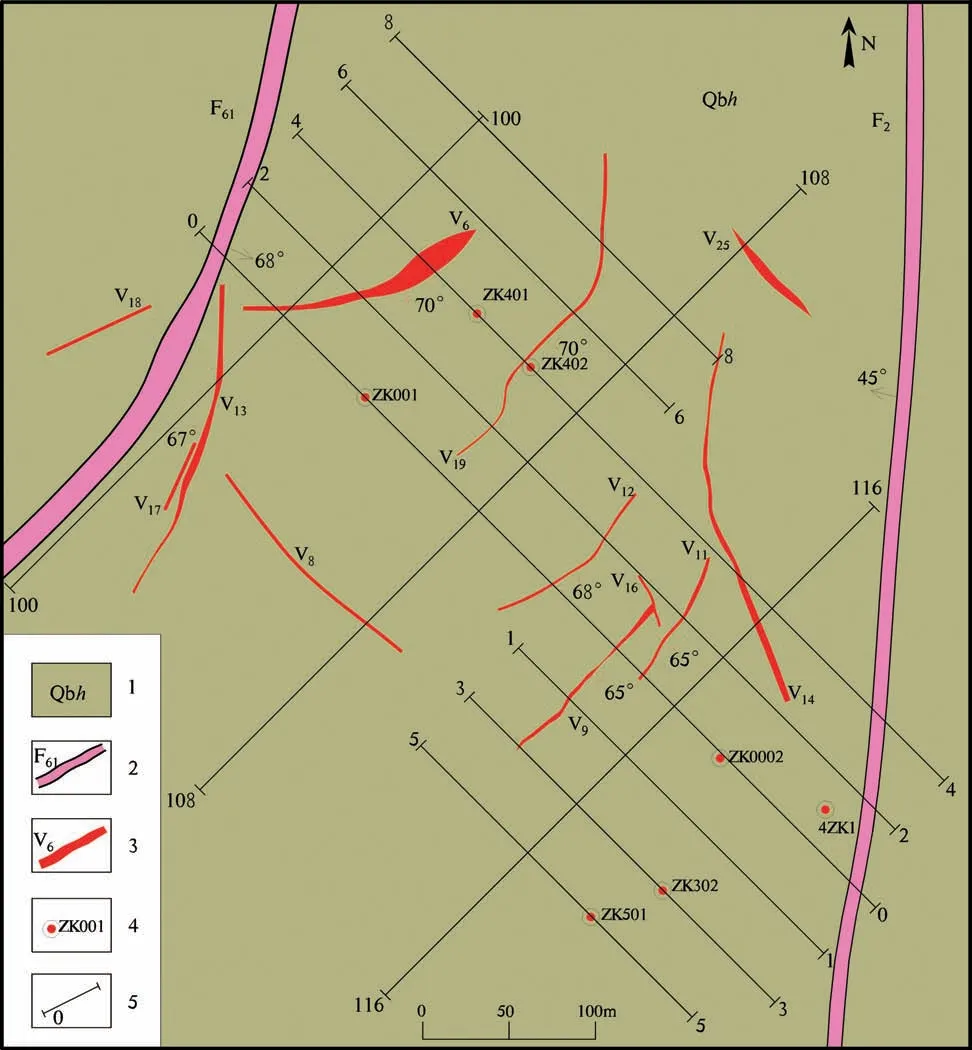

矿区内出露的地层为新元古界青白口系冷家溪群黄浒洞组(Qbh)(图2),由灰、灰绿色浅变质岩屑杂砂岩、岩屑石英杂砂岩与粉砂岩、砂质板岩、板岩组成多个韵律,发育鲍马序列组合。

根据岩石、土壤地球化学特征表明本区金成矿物质和含矿流体主要为壳源,成矿温度以中低温为主。冷家溪群地层是最初的成矿物源,热液作用和动力变质作用是区内金成矿的重要控制因素①。

据统计,湘东北成矿区77.8%的金矿床都赋存在新元古界冷家溪群的地层中,而且矿区内冷家溪群岩石中金的含量是上部地壳金元素丰度值的6.44倍,认为该区具备成为大型金矿矿集区的条件(毛景文等,1997)。前人在对湘东北地区做了许多地质工作后认为区内新元古界冷家溪群地层是金矿的矿源层(柳德荣和吴延之,1993;柳德荣等,1994;刘亮明等,1997,1999;程国满,1999)。大规模的金矿化可能是多种地质作用对早期原始富金层位叠加改造的结果(毛景文等,1999)。

2.2 构造

矿区内构造主要为北东向区域性大断裂(F61)和近南北向次一级断裂(F2)。矿区位于北东向筲箕坡同斜倒转背斜的北西翼,北西翼及轴面产状320°~330°∠40°~60°,枢纽走向北东,北西翼地层为冷家溪群黄浒洞组。F6、F2与区内成矿关系紧密,为主要的控矿构造(图2)。

图2 湖南半边山金矿区地质简图

在褶皱过程中,由于各岩层物理性质的差异,褶皱的幅度和形式有所不一,因而层与层之间产生相对滑动,形成层间破碎带或虚脱空间,是金矿体的重要赋存部位(谢海英等,2007)。区内金矿脉均发育于北东向和近南北向夹持区域内,层间滑动剪切带和切层的脆韧性剪切带为区内主要含矿构造。

2.3 岩浆岩

矿区内虽未见到岩浆岩出露,但是在磨制的薄片中可以看到残留的火山凝灰结构。据研究发现该区新元古界冷家溪群是一套绿片岩相变质岩,其原岩是由砂质、粉砂质和粘土质岩石组成,局部地段夹有变火山岩,这些变火山岩与包含他们的变沉积岩具有相同的变质程度和变形样式,表明他们是同一构造旋回的产物(刘亮明等,1999)。另外,对变火山岩的Sm-Nd同位素测年结果可知,这些变火山岩形成于中元古代,与地质证据基本一致(刘钟伟,1994),可以推断这些火山凝灰质是在原岩沉积时形成的。而且,区域上见中酸性岩体,说明深部存在侵入岩。结合前人所做的研究可以认为,区域内新元古代时期的一些岩浆活动产生的火山岩部分被包裹到附近的沉积岩中,为矿区的成矿可能提供了部分成矿物质;后期发生的构造岩浆活动主要为成矿作用提供了热源和动力,而且可能提供热液及部分成矿物质。

2.4 地球化学场特征

区域圈出金含量≥100×10-9的异常浓集区29处,其总面积达9.946 km2,异常特征是Au高、As高(王淑军和谢志勇,2008)。

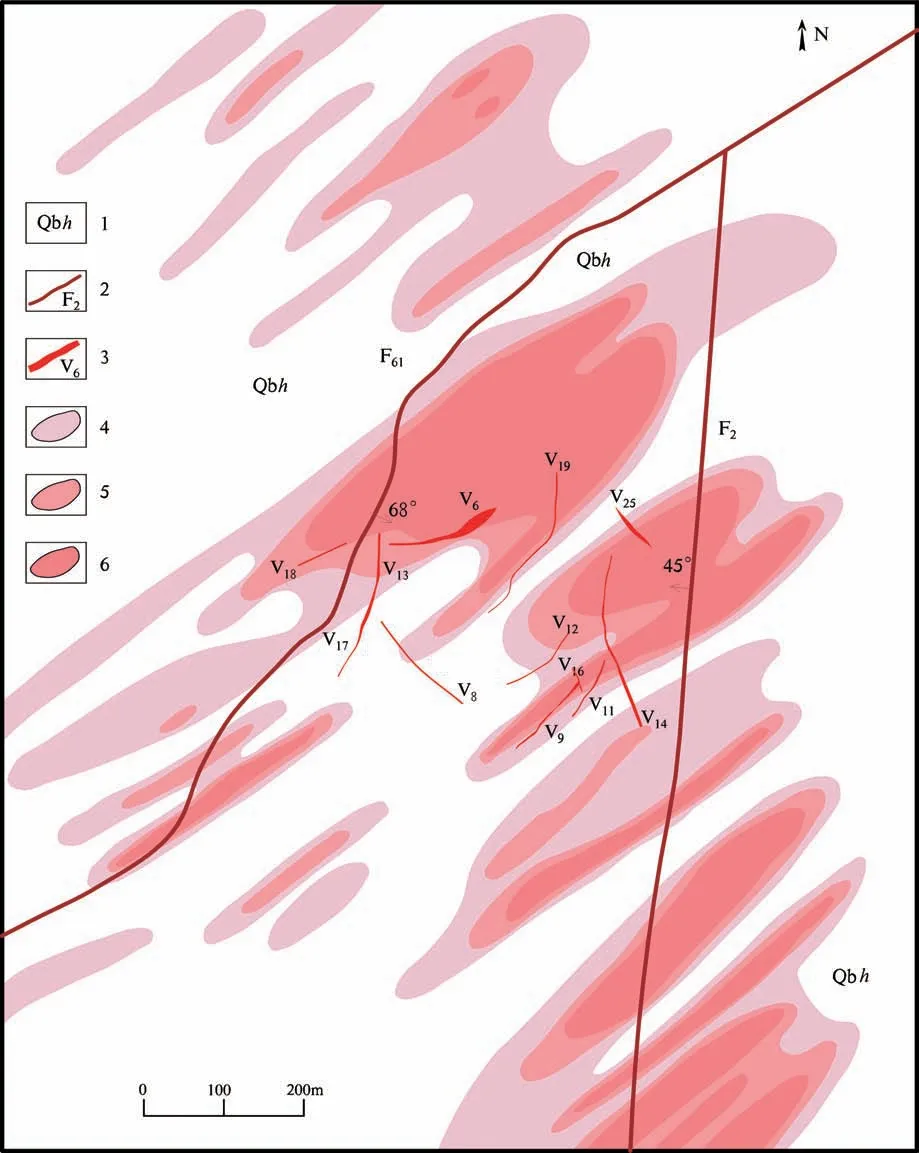

矿区内单个次生晕金异常呈长条状大面积分布,规模大、强度高,长轴方向呈近北东向,异常整体走向为北东向,浓度分带发育,浓集中心明显。野外工作初步断定:主要异常是由石英脉矿脉所引起的矿致异常,具有较大的找矿远景;单点异常为突变点异常,无找矿价值。同时根据次生晕Au异常的整体分布形态及分布规律判断,区内存在着走向呈北东向、北北西向及北北东—近南北向3组石英脉矿脉(图3)②。

图3 半边山金矿区次生晕圈图

2.5 围岩蚀变

赋矿围岩和夹石均为浅变质砂岩、粉砂质板岩和板岩,其主要成分为石英、绢云母、白云母及少量绿泥石和火山凝灰岩。围岩蚀变主要有褪色化、硅化、黄铁矿化、褐铁矿化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化,其中褪色化、硅化和黄铁矿化与金矿化关系密切。围岩蚀变分带不明显,当硅化蚀变较强时,有利于金的矿化富集。

2.6 矿体特征

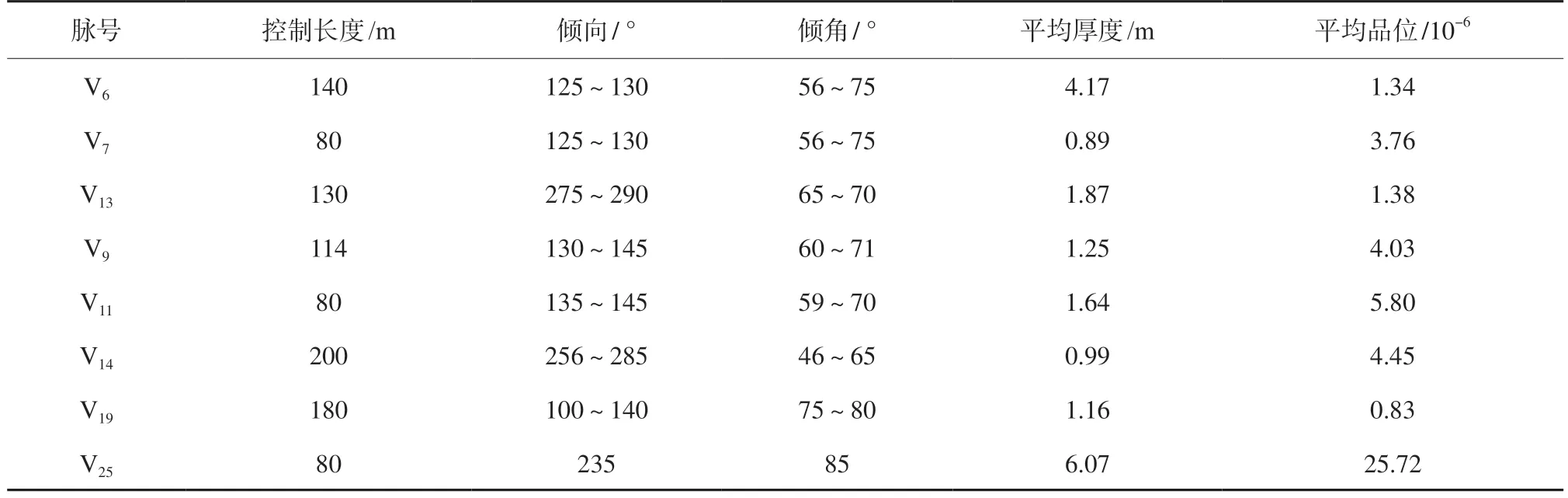

矿区矿床类型以石英脉型为主。多数含矿石英脉呈透镜状、似层状,顺板理方向产出,严格受板理带控制,与地层产状几乎一致,形态比较简单。矿区共圈定矿脉23条,矿脉主要走向NE,倾向SE,倾角46°~75°,控制长度40~200 m,延深50~200 m,厚 度0.30~8.24 m,品 位0.12×10-6~57.73×10-6,最高品位82.49×10-6,品位变化较大,主要矿脉情况见表1。

表1 半边山金矿区主要矿脉一览表

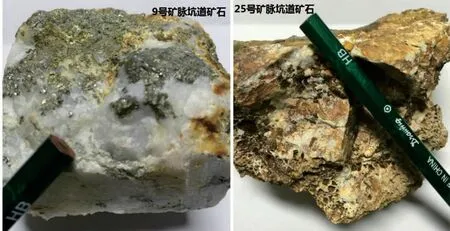

2.7 矿石特征

区内矿石类型比较简单,主要为硫化物-石英矿石(图4)。矿石中金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、褐铁矿以及自然金等;非金属矿物以石英、绢云母、(铁)白云石为主,绿泥石及方解石次之。

图4 半边山金矿V9、V25号脉矿石照片

矿区内Au与As和S关系密切,As和S为金的主要载体矿物,黄铁矿为主要含S矿物、毒砂为主要含 As矿物。黄铁矿、毒砂不仅是 Au 的主要载体矿物,而且其 Au 含量往往比其他硫(砷)矿物高得多,表明在有铁的硫化物的金矿床中,Au常常集中在铁的硫化物矿物中(艾国栋等,2010)。毒砂偏向富集“不可见金”,且较其共生的黄铁矿富含金,即金优先富集于毒砂中(鲍振襄等,2000)。

矿区黄铁矿有强金属光泽,呈立方体-他形粒状,主要呈星散状、稀疏浸染状不均匀分布于矿石中;毒砂多呈针状、长柱状,多数情况下和黄铁矿伴生,呈自形-他形晶粒状浸染于含金石英脉或矿化的蚀变围岩中,晶体粒度小,被其他硫化物交代;方铅矿、闪锌矿多呈半自形粒状,不规则微细脉分布在石英脉裂隙中,或分布于黄铁矿、黄铜矿边缘;黄铜矿呈脉状、网脉状、粒状分布在黄铁矿石英脉的裂隙中,局部呈乳滴状分布在闪锌矿中,呈乳滴状结构。

3 矿床成因

金的矿化富集与铜、铅、锌矿化关系密切,矿石中的物质成分较简单。根据矿物成分生成顺序及共生组合特征,可划分为两个成矿期、四个成矿阶段。两个成矿期为热液期和风化期。四个成矿阶段为石英-黄铁矿阶段;石英-毒砂-自然金阶段;石英-白云石硫化物阶段;氧化期。矿石组构以充填交代为主。该矿床是一个以热液充填交代为主,具多期多阶段成矿特征的复成因矿床。矿床类型为中低温热液石英脉型矿床。

其形成演化过程大致是:富含有用元素Au、CaO、MgO 及火山灰的新元古代浊积岩,受区域性构造应力作用,形成了一系列同斜倒转背、向斜组成的复式褶皱,在应力相对集中处,于同斜倒转背斜核部和不同岩性界面附近产生平行轴面的劈理构造和层间破碎带,同时产生区域变质,并产生了变质热液,使地层中Au 元素活化,形成初步富集。加里东期以后的历次构造运动,使这些构造的规模进一步扩大,并伴随有岩浆活动,岩浆侵入带来的热和岩浆冷凝后的汽水热液及变质水混合热液形成具有强化学活动性的流体,并萃取地层中初步富集的有用组分Au 而成为含矿流体,运移至赋矿的有利空间(即劈理化带或层间破碎带)中充填、交代而形成石英细脉带型金矿床。石英细脉带金矿形成后,又因强烈的构造运动,形成了韧性剪切带,改造已形成的石英细脉带金矿体,使其产状发生改变,或产生塑性流变而使矿体的厚度增大或减薄。同时由于构造热力作用而产生热液,萃取围岩中的有用组分,金运移至韧性剪切带内的剪切裂隙中充填成为高品位石英大脉型金矿体。

4 找矿前景分析

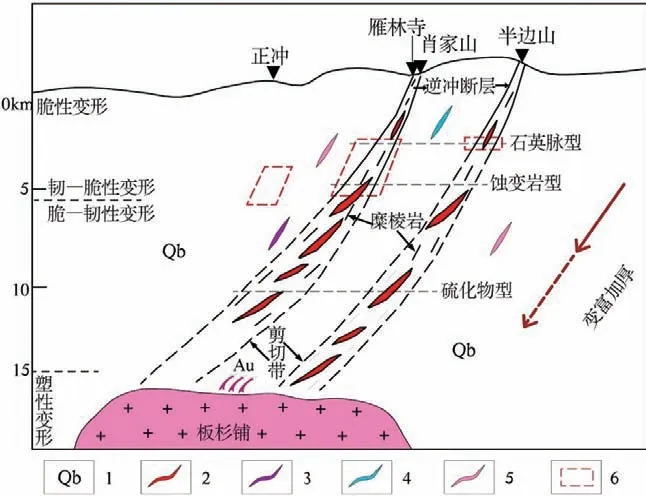

根据前文矿床地质条件特征及矿床成因分析,半边山金矿在区域上与肖家山、雁林寺、正冲金矿床处于同一成矿带上,具有相似的成矿地质环境和矿床特征。雁林寺、肖家山见矿标高主要为+20~ +290 m(陶诗龙等,2015);正冲金矿的见矿标高主要为-70~ +240 m(徐昊和文亭,2016);半边山金矿的金矿标高主要为+280~ +450 m①。从矿区地表出露情况、老窿开采情况和钻探见矿情况,据王鹤年等(1992)关于“韧性剪切带成矿模式”(图5),认为矿区往深部具有变厚、变富的趋势。

图5 半边山金矿成矿模式简图(据王鹤年等,1992修改)

矿区下步工作建议:对地表及浅部老窿进行补充工作,加强综合研究;针对已发现的北东向矿脉,实施深部钻孔至标高+150 m;加强对已初步揭露的北西向破碎蚀变岩型矿脉控制,参考正冲金矿、肖家山金矿,结合前期老窿及钻孔成果,总结出矿体侧伏规律,寻求突破。

5 结论

(1)半边山金矿位于新元古界青白口系冷家溪群地层,地层为成矿作用提供矿源。

(2)区域多期次的构造活动为矿床的形成提供所需的通道和空间,区域构造运动形成的韧性剪切带、层间破碎带和劈理化带为区内主要的容矿构造。

(3)区域构造岩浆活动为成矿作用提供了热源和动力。

(4)根据目前矿区野外工作取得的成果:从地球化学特征来说,区内次生晕金异常较明显,与控制矿脉吻合度较高;矿区已揭露控制大小矿脉20余条,目前圈定资源量已达到小型规模。

(5)结合区域肖家山、雁林寺、正冲等矿床特征分析,本区具有形成小型到中型金矿床的前景。

注 释

①湖南省核工业地质局三O四队.2018.湖南省醴陵市半边山矿区金矿普查工作总结[R].

②湖南省有色地质勘查局二一四队.2012.湖南省醴陵市半边山矿区金矿阶段性工作总结[R].