云南兰坪金顶铅锌矿床构造特征与演化分析

李成厚,吕晓强,祝新友,胡加昆,蒋斌斌,刘孜,李相材

(1.云南金鼎锌业有限公司,云南 怒江 671401;2.中色紫金地质勘查(北京)有限责任公司,北京 100012;3.云南冶金资源股份有限公司,云南 昆明 650216;4.北京矿产地质研究院有限责任公司,北京 100012)

0 引言

滇西北兰坪金顶超大型铅锌矿床是我国规模第二大的铅锌矿床,位于著名的三江成矿带南段兰坪盆地内,是一产于陆相沉积岩建造与盆地流体作用有关的矿床(朱上庆等,2000;薛春纪等,2002)。金顶铅锌矿床的构造作用与成矿关系密切(吴淦国和吴习东,1989;侯增谦等,2008),国内外众多地质学者在构造地质特征、形成与演化等方面开展了众多的研究工作,取得一系列显著进展(吴淦国和吴习东,1989;王安建等,2009;薛春纪等,2017;毕献武等,2019)。但中新生代以来,青藏高原东缘地质演化过程十分复杂,前人的成果与认识存在明显的争议,主要体现在3个方面:其一,兰坪-云龙盆地内分布的众多中生代“外来系统”是否为区域大型逆冲推覆事件中形成的推覆体(何龙清等,2004;侯增谦等,2006);其二,金顶穹隆的成因属至少两期褶皱作用形成的横跨式构造穹隆(燕守勋等,1994),还是具有热隆升性质,与深部隐伏岩体上涌有关(薛春纪等,2002),或与盐丘底劈作用有关;其三是对矿区大型逆冲推覆作用的主推覆面是F2还是F8断裂的认定,及F2断裂两侧地层的归属(何龙清等,2004;侯增谦等,2006;Leach et al.,2017;Song et al.,2020)。

近年来随着矿山的大规模露天开采,越来越多的地质现象被揭露,许多过去认识不清、争议很大的问题得以进一步研究,为系统厘定矿区构造格架提供了新的契机。本文是在近年来矿区系统开展补充勘探、资源潜力评价工作的基础上,以成矿地质背景研究新进展、矿区大比例尺地质修测为基础,探讨构造地质特征与演化过程,建立矿区构造格架,以期有效地服务指导矿山勘查生产及深化区域成矿规律认识。

1 区域成矿地质背景

金顶铅锌矿床位于三江褶皱带南段构造域兰坪前陆盆地内部(邓军等,2016;Song et al.,2020)。兰坪盆地北起维西,南达景东,盆地东侧以维西-乔后断裂与金沙江-哀牢山造山带相邻,西侧以澜沧江断裂为界(毕献武等,2019)。兰坪盆地的构造演化总体可以概括为晚三叠世—早侏罗世陆内裂谷盆地、中侏罗世—晚白垩世陆内坳陷盆地、古新世—始新世前陆盆地、晚渐新世以来走滑拉分盆地(侯增谦等,2006)。矿区内出露地层主要为上三叠统三合洞组(T3s)、麦初箐组(T3m),中侏罗统花开佐组(J2h),统称为“外来系统”;下白垩统南新组(K1n)、虎头寺组(K1h)及古新统勐野井组(E1m),统称为“原地系统”。

从早奥陶世到晚渐新世以来,三江地区经历了多旋回构造演化,兰坪盆地遭受多期构造影响(邓军等,2016)。东侧金沙江-哀牢山断裂带、西侧澜沧江断裂带和盆地中央的兰坪-思茅断裂(王安建等,2009),这3条断裂和与之相配套的次级断裂构成了盆地的基本断裂系统。逆冲推覆构造是兰坪-思茅褶皱带最主要的构造型式,其形成源于印度-亚洲大陆的强烈碰撞和随后的大陆斜向俯冲(侯增谦等,2008)。兰坪盆地内发育两个逆冲推覆构造系统,界线大致是兰坪-云龙一线(何龙清等,2004)。兰坪盆地周边印支期岩浆强烈活动,燕山期、喜马拉雅期岩浆活动相对较弱。中三叠世在盆地边缘澜沧江西和老君山地区形成了大面积分布的流纹岩-细碧角斑岩建造。燕山期仅在澜沧江西侧有少量白垩纪花岗岩岩株沿断裂分布。新生代伴随着大规模走滑断裂系统的发育,于盆地东侧沿巴塘、丽江、红河一带产出富碱侵入体,主要岩性包括富钾的花岗斑岩、正长岩、粗面岩等,成岩年龄集中在41~27 Ma之间(侯增谦等,2006)。兰坪盆地是我国重要的Pb、Zn、Ag多金属矿成矿区,目前已发现矿种达20余种(毕献武等,2019;李成厚等,2021),区内分布有金顶超大型Pb-Zn矿床、白秧坪超大型Ag-Cu-Pb-Zn矿集区、金满大型Cu矿床和百余个小型矿床(点)(图1)。

图1 青藏高原东缘构造转换带走滑断裂系统(a,据侯增谦等,2008修改);兰坪-云龙盆地区域地质矿产图(b,据薛春纪等,2017修改)

2 矿区构造特征

金顶铅锌矿床分为北厂、架崖山、跑马坪、蜂子山、西坡、南厂、白草坪等7个矿段,架崖山和北厂矿段为主矿段,铅锌储量合计约占金顶矿区总储量的2/3。矿区构造发育,发育近水平的一系列逆冲推覆断裂和因褶皱构造叠加而成的构造穹隆,多期多阶段、多性质转换的近南北向、北东向断裂的叠加使得金顶矿区地层-构造格架更加复杂(图2)。

图2 金顶矿区地质矿产图(据薛春纪等,2017修改)

2.1 近水平产出逆冲推覆断裂带

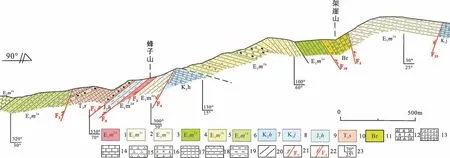

金顶逆冲推覆断裂是兰坪盆地内东逆冲推覆系统的重要组成部分(侯增谦等,2008),在矿区内表现为以F8逆冲推覆断裂为主及与之相平行的F6、F1等其他逆冲推覆断裂(图3)。

图3 金顶北厂矿段P12勘探线剖面图

以往工作中将F2断裂认定为主逆冲推覆断裂。近年来,大规模露天开采所揭露的地质现象越来越多,构造的特征也越来越清晰,主逆冲推覆断裂受到质疑。F2断裂带宽自十余厘米至1.3米不等,断层带内见有眼球状方解石及压碎石英,方铅矿、闪锌矿等金属硫化物呈条带状或不均匀分布于裂隙中。以北厂西段为例,F2断裂作为含矿石英砂岩与层状角砾岩的分界断裂(图4a)。断层总体呈近东西走向,倾向北,倾角浅部缓10°~30°左右,深部变陡为50°~70°之间;断层上下盘岩层产状近乎一致,并与断裂面平行;岩石组合相似,均为层状角砾岩、石英砂岩、含角砾粉砂岩等(图4b),局部见少量灰岩透镜体。北厂东段因遭受成矿期坍塌作用的影响,F2断裂特征不明显或被改造严重。经过大量的岩石组合、接触关系对比研究认为,F2断裂两侧的地层均为古新统勐野井组(E1m)。因此,F2断裂属层间滑动断裂。

F8断裂断层面清晰(图4c),上、下盘岩石组合差异明显,岩层产状与断层面具有明显的截交关系。断层上盘岩性以中侏罗统花开佐组(J2h)紫红色粉砂质泥岩为主(图4d),少量浅灰色长石石英细砂岩、条纹状细砂岩,层理发育,岩石中钙质成分含量普遍偏低。靠近断裂接触面附近的紫红色粉砂质泥岩常形成0.3~2 m宽度不等的绿灰色泥岩(图4e),为盆地卤水交代褪色蚀变的产物。断层下盘地层为古新统勐野井组(E1m),岩性主要为含矿石英砂岩、灰质角砾岩及层状角砾岩,岩石中钙质成分含量高,矿化显著;方铅矿、闪锌矿等硫化物主要呈浸染状分布,少量呈斑点状、细脉状产出。以上地质现象表明F8断裂作为大型逆冲推覆作用的主推覆面,以及“外来系统”与“原定系统”的分界断裂,更加符合客观实际情况。且因其两侧矿化强度的显著差异,可作为找矿预测的有效指示标志。以上地质特征也进一步明F2断裂为F8主推覆断裂的次级断裂。

图4 北厂矿段推覆断裂F8、F2断层面特征

因构造叠加作用、成矿作用及剥蚀作用的影响,F8逆冲推覆面形态多变,呈不规则状。在穹隆核部呈近水平状产出,穹隆北侧、西侧,推覆面产状向深部逐渐变陡,倾角大于60°;穹隆的南部,推覆面产状相对平缓;而在穹隆的东部,受到近南北向F5断裂的影响,表现出因地层向上抬升、遭受剥蚀而缺失的特点。在架崖山、北厂东段及跑马坪矿段等坍塌角砾岩发育地段,F8主推覆面因大规模膏盐溶解引发坍塌作用的影响而变得弯曲不平,表现为坍塌界面。

综上,厘定F8逆冲断裂为下部“原地系统”与上部“外来系统”的分界断裂。F6、F1逆冲推覆断裂呈叠瓦状叠加其上,分属中侏罗统花开佐组(J2h)、上三叠统麦初箐组(T3m)、三合洞组(T3s)分界断裂(图3),客观反映出金顶矿区内由北向南或北北东向南南西持续挤压而发生叠瓦状逆冲推覆的特点。

2.2 金顶构造穹隆

金顶穹隆构造发育,总体呈北北东向延伸,长约4 km,宽约2.5 km,为一因构造叠加而成的背斜构造。穹隆形态复杂,顶部地层总体较平缓,倾角近水平或缓倾斜;西翼、北翼向深部延伸产状变陡,倾角>65°,与主推覆面F8断裂产状特征类似;东翼向深部延伸产状变缓,越靠近沘江断裂呈现出由于次级向斜的存在发生扬起的变化;南翼地层产状总体平缓,倾角变化不大。

金顶穹隆属于至少两期褶皱作用叠加的产物。早期褶皱构造以“原地系统”褶皱变形形成的开阔、平缓褶皱,其枢纽呈近南北向或北北东向沿白草坪、南厂-西坡、架崖山-北厂东段、跑马坪一线展布,且向北东端倾伏,这与白草坪、白菁沟一带出露古新统勐野井组下段(E1m1)及其下伏下白垩统虎头寺组(K1h)的地质现象相吻合。晚期褶皱构造受大型褶皱-逆冲推覆作用的影响,表现为“外来系统”叠置在“原地系统”之上(图3),共同褶皱变形形成冲断褶皱,多阶段的构造叠加也造成了穹隆翼部地层产状变化大的客观事实。早期开阔褶皱变形与晚期冲断褶皱变形横跨式叠加作用造就了金顶穹隆的构造样式,且多因二者之间不协调而形成的虚脱带,特别是穹隆的顶部,为成矿物质富集提供了大量有利的圈闭空间。

金顶穹隆受后期断裂构造影响大,保存不完整,这些断裂构造将金顶穹隆划分为多个块体,表现出相互拼贴的特点。穹隆控制矿床形成并保存,伴随着隆升剥蚀,使顶部矿体遭受强烈的改造。

2.3 断裂构造

区内近南北向、北东向断裂构造发育,纵横交错呈棋盘格子状。多期多阶段、不同性质断裂叠加改造,控制着矿区地层、矿体的形成与保存。

2.3.1 近南北向断裂

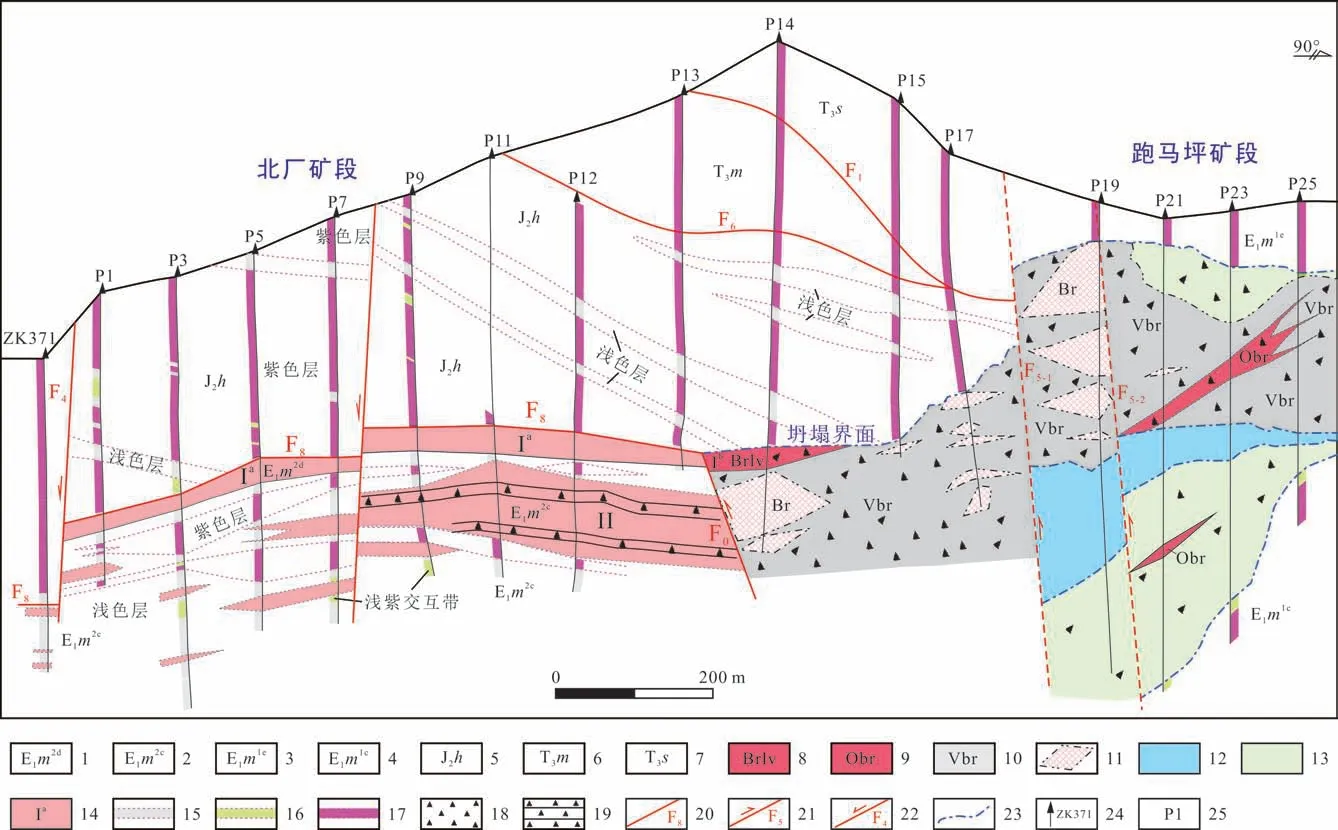

近南北向断裂从西向东包括F3、F4、F5以及矿区东侧沘江断裂(图5~6),均表现出陡倾斜的特征。

沘江断裂(F33)作为区域上重要的控岩断裂,属于兰坪盆地中轴构造带(兰坪-思茅断裂)的一部分(王安建等,2009),形成始于白垩纪末,晚白垩世至古新世初活动强烈,它控制了古新统勐野井组(E1m)的沉积,断层面整体西倾,为一西盘下降、东盘上升的高角度正断层;受大型逆冲推覆作用的影响,断层面局部反转;至新近纪末仍然有活动。

F3断裂走向近南北,断层面总体向西陡倾,倾角58°~82°,西侧古新统勐野井组(E1m)陡冲于上三叠统三合洞组(T3s)之上(图5)。断裂带宽1~6 m,断层岩由角砾岩、碎斑岩、碎裂岩、糜棱岩化砂岩及断层泥组成,其中角砾存在定向排列及磨圆特征。断裂带附近见有白云石化现象,铅、锌、镉等元素在断裂带附近明显富集,铅含量为1000×10-6、锌含量为5000×10-6。

图5 金顶矿区蜂子山西-架崖山东地质剖面图

F4断裂直切矿区中部,该断层形成较晚,遥感影像清晰,为一正断层。断裂带宽约1~10 m不等,带内发育大小不等的角砾及粘土。断层面向西陡倾,西盘下降(图6),倾角一般65°~80°,西盘地层向北西陡倾,东盘地层产状平缓。断层两侧岩石褪色程度相差显著,如西坡矿段,断层西侧层状角砾岩中褪色程度强,东侧砖红色泥质粉砂岩相对较弱,反映F4断层形成晚于成矿期。

F5断裂位于北厂-架崖山矿段与跑马坪矿段之间,由一组近南北向平行排列的断裂带组成。单个断裂宽约1~5 m,带内角砾和断层泥发育,并伴生有擦痕滑动面;断层面产状向东陡倾,倾角72°~76°。F5断裂带具有多期活动性,不仅影响古新统勐野井组(E1m)厚层灰质角砾岩与粉砂岩、细砂岩断层接触,而且截切近水平产出的F8断裂。该断层具逆断层运动学特征,将其东侧地层向上错动(图6)。

图6 北厂矿段北部-跑马坪矿段纵剖面图

2.3.2 北东向断裂

北东向断层以F27、F48断裂为代表(图2)。F27断裂作为架崖山、北厂矿段的分界断裂,整体表现为北东向延伸,向北陡倾(倾角约80°)的正断层特征。断裂破碎带宽约1~4 m,最宽处约10 m,带内见有大量源于两侧地层的岩石碎块,成分复杂。架崖山一带,该断裂北侧的次级断层表现出“右行”特点,错断F1断裂、坍塌界面等;在蜂子山一带,该断裂错断F4断裂,亦表现右行张扭性的特征。F48断裂位于矿区南东侧,两侧地层均属古新统勐野井组,但岩石组合差异明显,北西侧地层中硬石膏岩、泥灰岩、灰质角砾岩、层状角砾岩层明显增多,且厚度差异明显,局部地段存在显著的突变特点;岩石中棱角状-次棱角状含沥青灰岩角砾常见,体现出同生断裂带的特点。

3 构造演化分析

兰坪盆地属于兰坪-思茅盆地的北段,具盆岭相间的构造格局,为三江褶皱带内年轻造山带的一部分(邓军等,2016),独具特色的兰坪盆地演化受控于新生代复杂的大陆碰撞造山作用(侯增谦等,2006)。矿区构造发育,初步厘定为3期构造演化事件:大规模走滑事件、褶皱-逆冲推覆事件、成矿后伸展事件。

3.1 大规模走滑事件

大规模走滑断裂系统控制着走滑拉分盆地的发育,如在近东西向持续挤压作用下,沿乔后断裂西侧形成兰坪左型走滑拉分盆地,盆地整体呈北北西向箕状展布。乔后断裂在区域上被认为是红河-哀牢山走滑断裂的北西向延伸,由一组北北西向间隔性分布的断裂组合构成(图7)。

图7 澜沧江-犁头尖山-金顶-圆顶山地质剖面图和卤水运移方向(据云南省地质矿产局,1990①修改)

古新世至早—中始新世,伴随着青藏高原东缘碰撞造山作用的开始,中生代原本统一的兰坪盆地,随着雪邦山的隆起,被分割成两个独立沉积的盆地,即东侧乔后断裂控制的弥沙-荞后盆地和西侧沘江断裂控制的兰坪-云龙盆地(王国芝等,2001)。沘江断裂属兰坪-云龙盆地的东侧边界断裂,在通甸北一带与乔后断裂锐角截交。断层面整体向西陡倾,同沉积正断层性质明显(覃功炯和朱上庆,1991)。本时期兰坪-云龙盆地具有引张、走滑双重特性(王国芝等,2001)。盆地内沉积形成巨厚的红层建造,如沿沘江河东侧青岩村-金顶-兔子山一带广泛分布的古新统勐野井组(E1m),为区内重要的赋矿层位。

青藏高原东缘持续汇聚碰撞造山背景下,率先导致靠近盆地边缘沘江河-沘江断裂一带沉积形成古新统勐野井组(E1m)的构造变形,该区域缺失始新统等黑组(E2d)也证实了构造变形过程的发生。金顶矿区在近东西向挤压应力的作用下,形成开阔褶皱。矿区“原地系统”形成枢纽走向近南北向或北北东向的开阔复式褶皱,两翼产状为20°~58°。相较北东部跑马坪矿段,南侧白草坪-南厂一带扬起明显,见下伏平行不整合接触的下白垩统虎头寺组(K1h)出露,显示褶皱枢纽整体略显向北东倾伏的特点。

3.2 褶皱-逆冲推覆事件

金顶超大型Pb-Zn多金属矿床的形成是一系列成矿有利因素耦合的结果(毕献武等,2019),包括金顶构造穹隆、逆冲推覆构造等。

褶皱-逆冲断裂系统与铅锌成矿关系密切(侯增谦等,2006),发育于兰坪-云龙盆地内部,形成稍早阶段东部逆冲断裂系与稍晚阶段西部逆冲断裂系,二者大体沿兰坪-云龙一线分界(何龙清等,2004)。

东部逆冲断裂系以金顶地区为代表,尤其是沘江河以东一带,沿青岩村-金顶-兔子山-温水庙一线,大量发育中生界“外来系统”以主推覆面为界覆盖于古新统勐野井组(E1m)等“原地系统”之上的飞来峰。综合对比石钟山、马登与金顶地区三合洞组(T3s)岩性、岩石组合、厚度、古生物等方面地质特征,均存在一定差别,从而认定金顶飞来峰并非来自其东侧石钟山、马登一带。

金顶矿区属于东部逆冲断裂系,地层-构造格架对兰坪-云龙盆地内褶皱-逆冲推覆事件均有响应。大规模挤压逆冲推覆作用,导致金顶矿区依次形成以F8、F6、F1为代表的叠瓦状逆冲推覆断层,以北厂西段为例,表现出自北向南逆冲的特征。逆冲断层带大多缓倾斜或近水平,属大型逆冲推覆构造前锋带的产物,这与F8主逆冲断层面在金顶穹隆核部白菁沟、西坡及南翼白草坪一带产状平缓的特征相吻合。近年来的勘探工作揭露其在北厂矿段北侧深部,产状变陡,可能与多次叠加脉动式挤压推覆作用的影响有关。大型逆冲推覆作用同时造成三叠纪—侏罗纪“外来系统”叠置于古近纪“原地系统”之上,形成一系列推覆体构造群,以及与大型逆冲推覆作用有关的冲断褶皱。冲断褶皱与早期形成并卷入逆冲推覆构造的开阔褶皱横跨式构造叠加,共同形成金顶构造穹隆。因此,金顶构造穹隆为至少两期褶皱叠加的产物,形成有利于大型铅锌矿赋存的构造圈闭。

分布于蜂子山矿段以西近南北向弧形展布的F3断裂,造成西侧“原地系统”勐野井组(E1m)陡冲于“外来系统”三合洞组(T3s)之上,表明其形成于F1逆冲推覆构造之后;断裂带宽1~6 m不等,由角砾岩、碎斑岩、碎裂岩、糜棱岩化砂岩及断层泥组成,断层面向西陡倾,反应其遭受近东西向挤压应力的影响;断裂带附近见有白云石化现象,铅锌镉等元素在断裂带附近明显升高,指示其属于成矿前的构造。近东西向的强烈挤压,亦导致位于金顶构造穹隆西翼的蜂子山矿段中含矿建造产状呈缓→陡→缓的“S型”变化特点,建造厚度亦呈现出厚→薄→厚变化规律。岩层的这种形态变化规律客观反映出在挤压压力的作用下,褶皱沿翼部地层产生滑动,平缓地段即为引张地带,岩层变厚,陡倾地段即为挤压地段,岩层变薄。相应的受含矿建造制约的砂岩型铅锌矿体形态也表现出同样的变化规律。

3.3 成矿后隆升剥蚀及伸展事件

随着时间的推移及青藏高原东缘持续的汇聚作用,兰坪-云龙盆地沉积范围由盆地边缘向中心逐渐缩小。区域伸展作用或三江地区地块旋转,造成地壳浅部层次发育地堑系或半地堑系,同时叠加和改造了早期发育的各种构造、矿床体系,使得区域构造格局更加复杂(刘俊来等,2009)。

穹隆构造、高原隆升及伸展事件中形成的张性断裂,耦合控制了矿床形成后矿体的变化与保存。穹隆构造与高原隆升相结合,形成矿区内尖顶-浑圆状中山地貌,穹隆核部剥蚀强度大,使得古新统勐野井组(E1m)下伏下白垩统虎头寺组(K1h)不规则状出露地表。

近南北向延伸的F4、F5断裂,以及北东向展布的F27断裂、北北东向延伸的F24断裂,共同作用造成矿区整体东高西低阶梯状的地貌格局,不仅错断了地层、矿体,也客观的导致了矿区差异性剥蚀的存在。架崖山矿段F5断裂东侧,连同其北侧跑马坪矿段,相交西侧北厂、南厂矿段,普遍因强烈剥蚀从而缺失外来系统;而受到F4正断层的影响,西侧羊头山、蜂子山一带地层下降明显,剥蚀程度相对较小;F27断裂、F24断裂的共同作用,进一步导致了古新统勐野井组(E1m)地层上、下层位之间的水平构造接触。

4 结论

金顶超大型铅锌矿床的形成及保存与新生代三江褶皱带南段兰坪前陆盆地内复杂构造作用关系密切。

(1)金顶超大型铅锌矿床圈闭构造的形成是至少两期褶皱事件叠加的结果。受到区域上大规模走滑事件的影响,褶皱变形过程中形成开阔复式褶皱;之后在早期褶皱变形的基础上,叠瓦状逆冲推覆断裂造成外来系统推覆系叠置于原地系统之上,并形成冲断褶皱,二者横跨式叠加,形成金顶构造穹隆。

(2)相继发生的区域褶皱-逆冲推覆事件中,矿区大型逆冲推覆作用的主推覆面为F8,与近水平延伸的、叠瓦状排列的F6、F1等断裂共同构造区内逆冲断裂系。F2断裂为F8断裂的次级断裂,层间滑动特征明显。F3断裂形成于F1逆冲推覆构造之后,造成西侧“原地系统”勐野井组(E1m)陡冲于“外来系统”三合洞组(T3s)之上。

(3)成矿后伸展事件,形成一系列张扭性断裂,包括近南北向F4、F5、北东向F27,叠加改造早阶段形成的逆冲断层、穹隆等构造,将其分割成不规则网格状块体,加之成矿后隆升造成的差异性剥蚀,二者影响制约金顶铅锌矿体的变化与保存。

致谢在工作中得到云南冶金资源股份有限公司兰坪项目部的帮助和大力支持,在此深表感谢。

注 释

①云南省地质矿产局.1990.兰坪县幅1∶50000区域地质调查报告(地质部分)[R].