豫西小池沟金矿矿床地质特征研究

陈书中 ,李军亭,牛昱博

(1.河南省有色金属矿产探测工程技术研究中心,河南 郑州 450016;2.河南省有色金属地质矿产局第六地质大队,河南 郑州 450016)

0 引言

熊耳山金、银多金属成矿区地层属华北地层区豫西地层分区,区内地层在多个构造演化阶段存在成矿潜力,尤其在中生代华北板块与杨子板块碰撞后逐步进入大规模成矿的历史演化期(河南省地质矿产局,1989;梁新辉,2019)。豫西地层分区内古老变质岩系发育,构造-岩浆活动频繁且强烈,金、银、铅锌多金属矿床(点)较多(陈衍景和富士谷,1992;陈德杰,1996;李国平等,2012;抄尉尉,2019),具有良好的成矿地质条件和找矿前景。

本文研究区属洛宁县赵村乡,地理坐标范围为:111°35′57″~111°37′42″E,34°13′37″~34°15′30″N。研究区面积约9.42 km2,为中低山区,地形较陡。前人在研究区开展过一些工作,1965年秦岭区域地质测量大队在本区进行了1∶200000洛宁幅区域地质调查;1979—1981年,河南省地质矿产局第一地质调查队在小池沟地区发现了金重砂异常;2000—2005年,洛阳市矿业发展中心在七里坪金矿区开展了地质勘查工作,并提交了《河南省洛宁县七里坪矿区金矿普查报告》。但研究区内众多北东-南西向构造蚀变带研究程度低,矿床地质特征和矿床成因缺少系统研究工作,深部及外围尚有很大的资源找矿潜力(任富根和李维明,1996;姚改委,2013;刘征华等,2019)。本次工作在前人区域研究的基础上,开展野外地质调查并采集样品测试分析,开展矿体特征、矿石质量、矿石结构与构造、金矿化特征、围岩蚀变和成矿阶段等研究,分析矿床主控因素和找矿标志,探讨矿床成因,以期为洛宁县小池沟地区金矿勘查提供地质依据。

1 矿区地质特征

1.1 大地构造位置

小池沟金矿位于华北地台南缘熊耳山隆起部位,康山-七里坪断裂的北东端。熊耳山大地构造位置上位于华北板块南缘,亦被称为华熊地块(陈衍景和富士谷,1992;祝朝辉等,2014;张苏坤等,2020),南部紧邻北秦岭造山带,其东、西边界为洛宁断陷盆地和伊川-潭头等新生代断陷盆地,南、北边界分别是马超营断裂(MF)和三门峡-宝丰断裂(SBF)(张国伟等,2001;秦双伟,2018)。区内古老变质岩系发育,构造岩浆活动频繁且强烈,北东—北北东向构造蚀变带规模大,Au及多金属矿点众多,具备良好的成矿地质条件和找矿前景(图1)。

图1 小池沟金矿区地质简图

1.2 地层

矿区出露地层为太古界太华群石板沟组(Arsh)及少量第四系(Q)。太华群石板沟组(Arsh)出露在矿区西部边缘,面积约0.30 km2,主要岩性为灰绿色细粒角闪斜长片麻岩、石榴黑云角闪斜长片麻岩,为一套高角闪岩相变质结晶基底岩系。第四系(Q)为黄土、砂、砾石等冲积、坡积物,分布在洛宁山前断裂北侧卢氏-洛宁盆地和现代沟谷中。

1.3 构造

研究区内断裂构造较为发育,按延伸方向可分为:北东、北北东、北西三组方向(图1),其中北东、北北东向构造最为发育,为主要的控矿构造,为成矿前同期构造。北西向构造蚀变带中具有不同强度的矿化,也具有良好的找矿前景。控制金矿规模较大的构造蚀变带主要有5条,即F2、F3、F4、F5、F19。区内发育一个轴向北北东-南南西向、轴面倾向东南的背形,两翼呈不对称产出,枢纽向南西倾伏,倾角16°左右。北西翼地层270°~330°∠30°~60°,南东翼地层因受花山花岗岩体的影响产状较乱,其总体产状130°~150°∠40°~56°,称为拾马岭背斜。

1.4 岩浆岩

矿区内大规模的岩浆侵入活动集中于新太古代和早白垩世,酸性岩类为主,次为基性岩类(王长明等,2006;王卫星等,2010)。新太古代侵入岩经变质作用改造,为石板沟角闪斜长片麻岩(Sog)、马家沟黑云角闪斜长片麻岩(Mog)、东草沟黑云二长片麻岩(Dog)以及变超镁铁质岩()和变闪长岩()组成,为本区的成矿围岩。金山庙和花山花岗岩体分别在矿区北缘和东南缘广泛出露,与成矿关系密切,不仅控制成矿环境,而且提供了充足的热动力条件和成矿流体。

2 矿床地质特征

2.1 矿体特征

矿区矿体皆为隐伏-半隐伏产出,其产状严格受含金蚀变构造带控制,目前区内圈出Ⅴ-Ⅰ、Ⅴ-Ⅱ、Ⅳ-1、Ⅳ-2、ⅩⅨ-1、ⅩⅨ支6个矿体。各构造蚀变带控制的金矿体沿矿体走向一般呈串珠状产出。金矿体沿构造蚀变带倾向与走向变化大体相同,矿体在构造蚀变带倾斜方向上也呈透镜状产出,膨缩现象明显。矿体规模大小不等,沿走向长一般为20~70 m,最长可达612 m(Ⅴ-Ⅰ),最短仅0.5~1.0 m,沿侧伏方向延深一般为矿体走向长度的3~4倍,甚至更深,矿体厚度大多为0.2~0.8 m,最厚处2.20 m,最薄处0.05 m。矿体沿走向方向具侧伏现象,一组侧伏方向南西向,侧伏角30°~36°,另一组侧伏向为北东向,侧伏角17°;矿区内东断裂带(即F5、F3、F4、F8、F19、F20断裂组合带)矿体整体上侧伏向以南西为主,表现为向断裂组合带的撒开方向侧伏。矿体厚度与矿石品位一般为正相关系,厚度越大,品位越高。矿体产状倾向有北西组和南东组两组,北西组倾角一般为76°左右,大部分为70°~81°,在分枝脉中产状较缓,倾角为50°~60°;南东组倾角相应较缓,一般为50°~70°,个别倾角较陡(表1,图2)。

表1 小池沟金矿床矿体特征表

图2 小池沟金矿床典型剖面图

2.2 矿石特征

2.2.1 矿化类型

野外观察发现,小池沟金矿区脉状金矿体有以下两种矿化形式组成:①石英脉型+构造蚀变岩型;②构造蚀变岩型。区内主要以构造蚀变岩型为主。产于主容矿断裂中的金矿体主要表现为构造蚀变岩型矿化形式,其次为石英脉型+构造蚀变岩型矿化形式。产于次级容矿断裂中的矿体矿化类型以构造蚀变岩型为主,石英脉型+构造蚀变岩型次之。主容矿断裂中矿体的矿化类型分带在该区表现不十分明显,但在垂向上大体上有分带性特点,即下部向上部依次出现构造蚀变岩型→石英脉型+构造蚀变岩型矿体。

2.2.2 矿石结构、构造

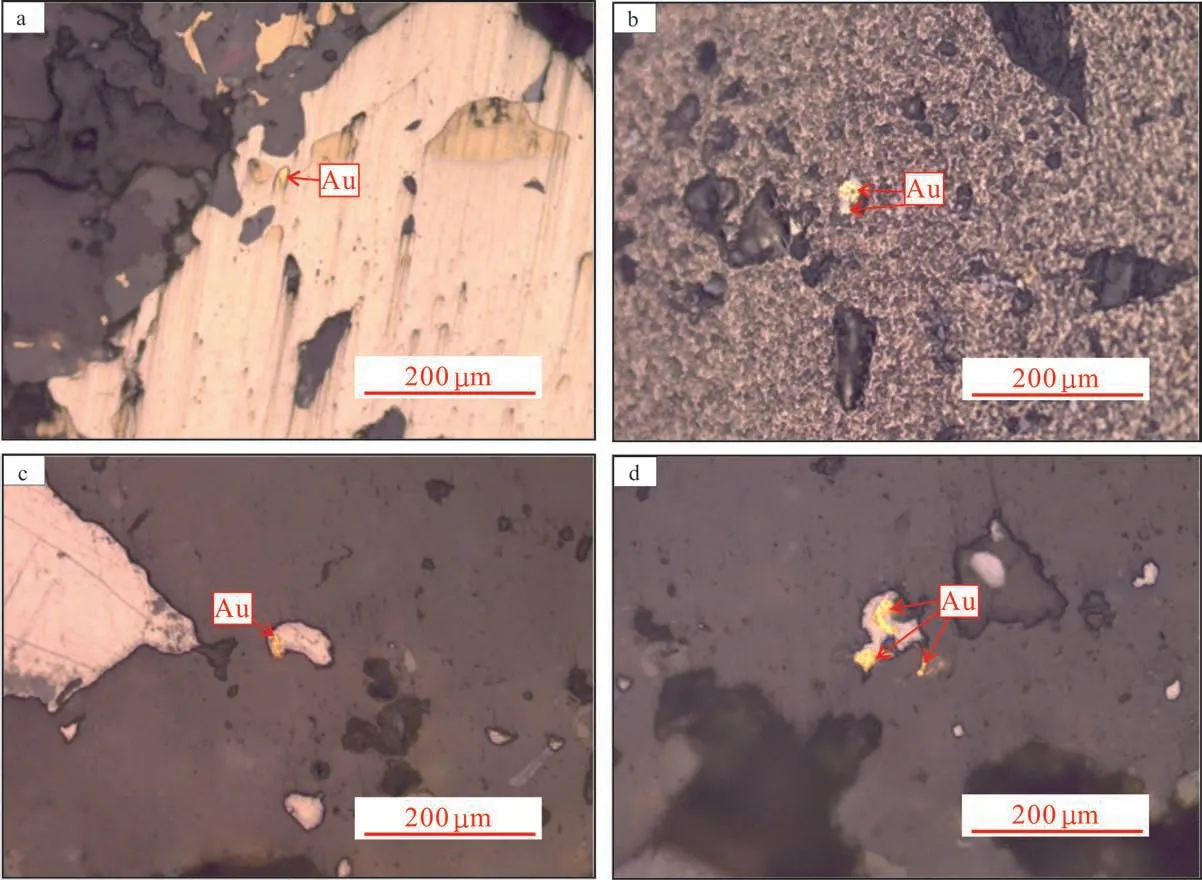

矿石多数为碎裂结构,自形-半自形粒状结构。早期黄铁矿呈自形-半自形粒状(图3a);成矿期黄铁矿呈半自形-他形粒状,被黄铜矿交代(图3b),少量边缘被褐铁矿交代(图3c);成矿期方铅矿呈他形粒状,被白铅矿强烈交代(图3d)。常见矿石构造有条带状、浸染状、团块状、脉状、角砾状构造等。

图3 小池沟金矿矿石结构显微照片

2.2.3 矿物共生组合

小池沟金矿区矿石矿物共生组合主要有4 种类型,即:①黄铁矿+石英;②石英+黄铁矿;③石英+多金属硫化物;④碳酸盐矿物。这4种矿石矿物共生组合中,“黄铁矿+石英”组合以及“碳酸盐矿物”组合分别代表成矿早期和成矿晚期热液活动的产物,一般不能形成富矿石和富矿段。“石英+黄铁矿”组合和“石英+多金属硫化物”组合是主要成矿期热液活动的产物,常形成富矿石和富矿段,尤其是两种矿物组合叠加在一起时,常形成一些特富矿段,但“石英+多金属硫化物”组合不发育。

2.2.4 金的赋存特征

矿石中矿物种类比较多,金属矿物主要以黄铁矿为主,少量或微量的方铅矿等。黄铁矿在矿石中含量较高,分布较广,以灰白色、烟灰色、淡黄色为主,黄铁矿以浸染状、脉状分布。金的含量与黄铁矿呈正相关关系,黄铁矿粒度越细,晶形越不规整,呈淡黄色、烟灰色产出者Au含量较高,以自形晶的立方体形式产出的黄铁矿粒度较粗,Au含量相对贫乏。金产在黄铁矿内,以包裹金的形式存在(图4a),也有以粒间金(图4b)、裂隙金的形式存在的。方铅矿与金具正相关系,方铅矿含量越高Au品位越高。方铅矿作为金的载体之一(图4c~d),可以作为判断矿石中Au含量高低的指示矿物之一。

图4 小池沟金矿矿石矿物显微照片

2.3 围岩蚀变

小池沟金矿区脉状金矿体围岩蚀变发育,主要蚀变类型有硅化、钾化、黄铁矿化、绿泥石化、绿帘石化,次要蚀变类型有方铅矿化、黄铜矿化、碳酸盐化、阳起石化、青磐岩化等,此外还常见褐铁矿化等次生蚀变。这些蚀变组合可以分为早、中、晚3期6种。早期蚀变组合为①黄铁矿化+硅化和②黄铁矿化+硅化+钾长石化;中期蚀变组合为③硅化+黄铁矿化、④硅化+黄铁矿化+绢云母化+(绿帘石化)和⑤硅化+黄铁矿化+黄铜矿化+方铅矿化;晚期蚀变组合为⑥方解石化+萤石化+(硅化)+(黄铁矿化)。

矿化蚀变具有一定的规律。以Ⅴ号矿体为例,沿走向上,由南西向北东,南西段黄铁矿化、硅化较强,其中黄铁矿呈细粒、微细粒不规则状,晶形较差;向北东延伸,硅化、黄铁矿化逐渐减弱,黄铁矿呈中-细粒(甚至有微细粒),黄铁矿晶形有自形晶、它形晶,有立方体结构也有五角十二面体结构,还有呈不规则形状等,总体趋势是晶形变好,颗粒变粗。垂直走向上(或横向上),由脉状矿体中心向外依次出现石英、黄铁矿化带→石英、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿化带→黄铁矿、石英(钾长石)化带→方解石、萤石(石英、黄铁矿化)带,与上宫金矿具有一定的相似性(王晓辉,2015);沿倾向或垂向上,黄铁矿化+硅化组合主要出现于矿体的中下部,硅化+黄铁矿化组合分布极广,在600~1000 m标高范围内都十分发育,为该区最主要的蚀变组合类型,硅化+黄铁矿化+黄铜矿化+方铅矿化组合在本区不发育,主要出现于800m 标高上下的矿体中下部,方解石化+萤石化+(硅化)+(黄铁矿化)组合在本区不发育,主要出现于矿体的顶端,赋存标高一般都在900 m标高上下。

2.4 成矿阶段

根据矿石脉体穿插关系,以及矿物共生组合特征,将小池沟金矿床成矿过程大致分为3个阶段:①中粗粒黄铁矿-石英阶段,黄铁矿中粗粒、自形-半自形晶,以五角十二面体为主,次有少许立方体晶形,灰白色为主,呈星点状、团块状分布,石英多为纯白色;②石英-细粒黄铁矿阶段,黄铁矿细粒为主,半自形晶及不规则状形式产出,呈稠密浸染状、细脉状、网脉状分布,淡黄色为主,石英烟灰色为主;③萤石-方解石阶段,以出现方解石细脉和少量萤石细脉为特征,萤石少量,呈淡紫色,标志热液活动进入尾声。

3 控矿因素分析

3.1 地层控矿

基底岩系为间接控矿因素。研究区内出露地层为太华岩群,小池沟金矿床矿石铅同位素特征研究结果表明太华岩群不是成矿物质的主要来源(秦双伟,2018),太华岩群中Au、Ag、Cu、Pb、Zn含量除Pb稍高于地壳丰度以外,其余元素都明显的低于地壳丰度值,太华群是众多Au、Ag、Cu、Pb、Zn矿床的赋矿围岩,特别是Au、Ag矿床。区域上各金矿床(包括小池沟金矿床)内矿化蚀变范围一般都较小(王晓辉,2015;孙海宇,2019),通过流体的淋滤或萃取获得一定规模的金是很困难的。由此可以推断小池沟金矿区地层新太古界太华岩群表壳岩对成矿物质的贡献甚微,成矿物质可能主要来源于基底岩系。

3.2 构造控矿

构造为直接控矿因素。熊耳山地区构造体系受秦岭造山带构造活动的强烈影响,形成了以近东西向为主导的构造特征(丁士应等,1999;王伟等,2014;段存基等,2017)。构造格架为以近东西向的马超营断裂带为主导构造,其北侧由西向东分别发育前郭凹-蒿坪沟断裂(QHF)、三门-铁炉坪断裂(STF)、康山-七里坪断层(KQF)、青岗坪-大木厂断裂(QDF)、横岭山-荫四沟断裂(HYF)、回春沟-祁雨沟断裂(HQF)、鸡冠山-瑶沟断裂(JYF)等一系列北东向次级断层,与熊耳山南北拆离断层带一起构成本区控岩控矿体系。本区构造系统对矿床的控制作用表现在:金矿床(点)分布于区域性东西向马超营断裂带以北,次一级的北东断层系(如康山-七里坪断层等)内及附近;矿区构造受区域构造控制,决定着矿体的产状。小池沟金矿床就位于康山-七里坪断层带上。

小池沟金矿区断裂构造较为发育,区内矿体均严格受断裂控制,断裂按延伸方向可分为:北东、北北东、北西向三组(图1),其中北东、北北东向构造最为发育,矿体主要赋存在陡倾斜的北东、北北东向断裂构造带内,表明北东、北北东向断裂构造为主要的控矿构造,北西向断裂构造中相对具有较弱的矿化。

根据区域地质动力学背景和野外实地考察,将矿区构造划分为4个期次。第Ⅰ期为近南北向挤压环境下形成的成矿前构造,奠定矿区控矿构造的主体框架。在南北向挤压应力衍生出的北东向左行剪切力偶和北西向右行剪切力偶作用下分别形成北东和北西向断裂。北东向断裂在矿区发育,延伸远,规模大,同时衍生出北北东向次级断裂,是后期矿液运移的主要通道;北西向断裂在矿区不发育,部分具有矿化特征。第Ⅱ期为近南北向拉张环境下形成的成矿前构造,在此应力场作用下,前期构造仅发生剪切活动,但不能形成有利的张性空间,只能使断裂产状局部发生变化。第Ⅲ期为北东向挤压环境下形成的同成矿构造,表现为前期北东—北北东向断裂带蚀变岩的形成及石英脉的贯入以及部分北西向断裂矿化,并伴随矿液的富集沉淀,形成矿区主要矿体。第Ⅳ期为近南北向挤压环境下形成的成矿后构造,表现为新生成的左行北东向断裂切割前期形成的北西向断裂,或前期形成的北东向断裂重新活动切割早期形成的北北东向断裂,但发育程度较低,错动断裂的位移不大,对矿体没有大的影响。

3.3 岩浆岩控矿

燕山期岩浆岩与成矿既是直接关系又是间接关系。小池沟金矿区内及周边出露的岩浆岩主要有新太古代侵入岩(包括正片麻岩岩系及侵入岩系)、古元古代辉长岩体以及金山庙花岗岩体和花山花岗岩体,前二者属于基底岩系,后二者属于燕山期花岗岩体。通过小池沟金矿床矿石铅同位素特征研究,表明该矿床的成矿物质来源于燕山期花岗岩,与地表广泛出露的基底岩系(原太华群)岩浆岩具有完全不同的铅同位素组成及演化趋势,基底岩系岩浆岩仅起赋矿围岩的作用(陈衍景和富士谷,1992)。

4 矿床成因

燕山运动早期,马超营断裂由北向南的逆冲推覆体说明熊耳山地区处于区域性南北向挤压应力场的环境下,由地表往深部,随着温度压力增加,变质流体发育,为小池沟金矿的成矿流体。在矿床形成过程中,由北向南逆冲推覆的初期造成南北向挤压应力场,形成了压扭性的赋矿断层,成矿流体向上迁移并聚集在有利部位,导致了小池沟赋矿断层内的Ⅰ期矿化,但该期矿化较弱。随着挤压逆冲推覆的不断进行,物化环境由增压增温向减压增温转变,动力学环境由挤压向伸展转变,造成深部壳幔同熔,发生岩浆活动,同时产生巨量流体,未完全固结的大量花岗质岩浆向上侵位。花岗质岩浆的上涌引起应力场的改变,致使紧邻花山岩体西南部的小池沟矿区内的赋矿断层变为张(扭)性。少量的含矿熔浆-流体流分枝(透岩浆流体)因具有相对较小的密度而具有较大的正浮力,从大量未完全固结花岗质岩浆体系中穿过和(或)逃逸,在自身物理化学条件及围岩构造条件的控制下,在有利部位堆积成矿,导致了矿床最重要的Ⅱ期矿化。逆冲推覆的减弱和岩浆的冷凝慢慢结束了Ⅱ期矿化作用。之后,地壳持续抬升,发生了大气降水循环作用的Ⅲ期矿化蚀变。综合分析认为,小池沟金矿床的成因类型为中低温热液型金矿床。

5 找矿标志

从区域地质背景、矿床地质特征以及矿床主控因素分析,初步归纳出以下找矿标志:①本区北东—北北东向断裂带是找含金破碎带蚀变岩型金矿床最为重要的直观靶区,金矿体往往赋存于其中;②破碎带内蚀变发育,蚀变岩的颜色为棕褐色或褐黑色,且有密集的蜂窝眼,或局部硅化,硫化矿物呈细粒浸染状或细脉穿插,是金矿体的直接找矿标志;若在破碎带的膨大地段,蚀变强烈且种类多,具明显的分带现象,且高岭土化、绢云母化、硅化等较发育,可能预示下部有盲矿体存在,是找盲矿体的较好标志;③北东向断裂带内张性构造发育,岩石破碎、蚀变强烈,应为矿化较强部位,亦可预示深部很可能有盲矿体赋存;其与不同方向断裂交汇处,或其分枝处都是找矿的有望地段;④含金蚀变破碎带内及其附近有变辉长岩脉或变辉绿岩脉发育地段,往往有矿体赋存,这些岩脉可为间接的找矿标志;⑤激电测深高阻高极化或低阻高极化异常可作为间接的找矿标志。

6 结论

(1)小池沟金矿区圈定6个矿体,矿石中金的含量和黄铁矿与方铅矿均具正相关关系。矿石矿物共生组合主要有4种类型。金矿体主要以构造蚀变岩型为主,围岩主要蚀变类型有硅化、钾化、黄铁矿化、绿泥石化、绿帘石化。

(2)小池沟金矿床经历了早期中(略偏高温)、中期中温、晚期低温的3期热液矿化,控矿主要因素为构造、基底岩系和燕山期花岗岩,成因类型为中低温热液型金矿床。

致谢感谢单位领导们对勘查工作的指导和大力支持,对参与本次勘查工作的其他同事和施工人员表示诚挚的谢意。感谢编辑部老师和审稿专家的辛勤工作。