西藏乃东县温区一带地球化学异常特征与找矿方向

吴志山 ,刘阳,陈龙照 ,郑杰,张凯,詹勇,江化寨,沈开和,吴海军

(1.中国冶金地质总局地质矿产研究院,北京 101300;2.中国冶金地质总局第二地质勘查院,福建 福州 350000;3.福建岩土工程勘察研究院有限公司,福建 福州 350000)

0 引言

温区矿区位于西藏乃东县城北北西18 km处,拖浪拉铜(钨)多金属矿区北侧,区内所做的地质工作较少,以往在乃东县温区一带开展的1∶5万矿调工作,发现朗达、克鲁、色巴及多吉札等多处铜矿(化)点(陈雷等,2011),圈定了努日Cu-W、温区Cu-Mo-W、卡当Cu、克鲁Cu-Au等综合异常区 29处,前人在努日Cu-W综合异常带发现大型铜钨钼多金属矿,在明则一带发现中型斑岩型铜钼多金属矿,在温区Cu-Mo-W综合异常带内发现可供进一步勘探的钨多金属矿体,在本区带上找矿及研究成果丰硕(江化寨等,2011)。本次评价工作即是在温区1∶5万水系沉积物Cu-Mo-W异常区内开展1∶2.5万岩屑地化测量等地质工作,本文研究的地球化学特征对区带上找矿具有一定的指导意义。本次工作共圈定61个异常,大体构成3个异常带,在Hy-3 Cu-Mo-W综合异常带见矿效果较好,共圈定 5 条矿体,取得了良好的找矿成果,值得下一步继续研究;其他两个综合异常也显示深部具有较大的找矿空间。同时创新性的提出了在该区带寻找矽卡岩型铜钨多金属矿水系沉积物、土壤或岩屑地球化学元素组合有其独特性是极重要的地球化学找矿标志。

1 区域地质背景

温区评价区位于西藏冈底斯铜多金属成矿带东段南部(图1),该铜多金属成矿带具有巨大的找矿潜力(刘必政等,2020),特别是冈底斯的东段,近年来在该区带上地质找矿不断取得重大成果(杨征坤等,2019),探明了多个大型铜(钨钼)等多金属矿床,比如甲玛铜矿(郭文铂等,2014)、驱龙铜矿(张志等,2015)、努日铜(钨钼)多金属矿等(王勤等,2018)。区内具有独特的构造环境,有强烈的断裂及岩浆活动,各类热液蚀变发育,呈东西向展布(张泽明等,2019),东西长约2000 km,南北宽约100 km。区带内地层以中生代地层发育为主,其余各时代地层出露不全。矿区地处板块碰撞结合带,在强烈的挤压力作用下形成一系列复式褶皱和大型逆冲断裂,呈近东西向分布,以及北西向和北东向张扭性次级断裂(唐菊兴等,2017)。区域构造以线状复式褶皱和压扭性断裂构造发育为特征,并构成区域构造主要格架,近年来中国冶金地质总局第二地质勘查院在本区域开展项目研究,提出了新的区域构造观点,认为冈底斯斑岩铜矿带所在的陆缘构造环境,是印度板块向欧亚板块斜向俯冲过程多级次左旋剪切转换构造带的走滑(转换)环境,提出“(68~38 Ma)前期的相聚走滑、(30~13 Ma)后期分散走滑”两个阶段陆壳边缘走滑(转换)构造的区域成矿模式(闫学义和黄树峰,2010),同时伴有较大范围的岩浆侵入活动,岩浆岩极为发育,以喜山期(古近纪古新世)酸性-中酸性侵入岩及相应的火山岩广泛发育为特征(冷秋锋等,2016),其次为燕山晚期(晚白垩纪)中酸性侵入岩和火山岩。岩浆岩总体呈东西向展布,分布面积占本区域总面积的35%以上。

图1 研究区大地构造略图(a)和冈底斯成矿带东段南缘温区—努日东一带Cu-W-Mo 成矿地质矿产简图(b)(据王勤等,2018)

2 研究区地质特征

工作区地层层序较为简单(图2),出露地层有白垩系下统比马组(K1b)、塔克那组(K1t)、古近系古新统典中组(E1d)、古近系渐新统—新近系中新统大竹卡组(E3—N1d)。比马组(K1b)是区域及矿区主要的含矿地层(秦志平和李秋平,2011),大面积分布于矿区的南西部,整体呈宽带状,近北西-南东向展布;岩性组合为以泥质及细碎屑沉积为主,中厚层变质粉砂岩夹灰岩透镜体,少量石英砂岩和(石榴石)透辉石绿帘石矽卡岩。工作区内受大型构造活动影响,构造活动明显,岩石变形较为强烈,各种节理、褶皱、断层、剪切带等均有出露。矿区北部塔克那组地层中,特别是沿阿果-岗堆沃玛狭长的河谷两侧一带,岩石后期变形作用极为强烈,泥质灰岩、泥岩等塑性岩层产状陡峭,甚至直立,推测在此区域有一条宽1~2 km的巨型韧性剪切带通过(陈雷等,2012),与地化异常Au、Ag等低温异常组合分布较为一致,呈近东西向分布。巨型韧性剪切带两侧次级构造(褶皱、断裂)变形特征较为明显。矿区南部有隐伏破碎带,走向延伸大于50 m,产状32~50°∠32~60°,上盘为比马组灰岩或变质粉砂岩,岩层产状为41~48°∠23~60°,下盘为比马组安山质凝灰岩或花岗闪长斑岩,破碎带性质不清。带内岩石成分多为花岗闪长斑岩、安山质凝灰岩,均呈角砾状,角砾大小不一,呈杂乱分布。带内蚀变较强,具褐铁矿化、黄铁矿化(呈细粒浸染状、细脉状)、硅化(多呈石英脉)。经取样分析,部分样品接近工业钨矿体品位(品位WO30.099%~0.111%),具有含矿性,与成矿关系较为密切。工作区内岩浆岩较发育,出露面积近10 km2;主要发育喜山早期(古近纪)岩浆岩,是喜马拉雅时期板块碰撞的产物,属岗底斯岩浆弧带(吴昌炟等,2015)。岩浆岩集中分布于矿区南西部,其余部分均为零星出露;形态上多呈岩基、岩枝及岩脉;岩性主要为花岗闪长岩、花岗闪长斑岩等。花岗闪长斑岩主要分布于矿区南中部—南东部,多呈椭圆状-带状(图2),是矿区主要的岩浆岩之一。花岗闪长岩、花岗闪长斑岩在与地层(比马组)接触部位岩石多具绿帘石石榴石矽卡岩化、钨矿化、铜矿化,与成矿关系较为密切。

图2 温区一带地质简图及1∶2.5万地球化学综合异常划分

努日铜钨钼多金属矿是区内典型矿床(图1),地球化学特征表现为:异常近圆形,面积约60 km2,以Cu、W异常为主,其次为Mo、Bi、Sn、Ag,伴有弱Au、Sb、As、Pb、Zn异常(江化寨等,2011)。异常组合以中高温元素为主,Cu、W、Mo异常强度高、规模大,浓集中心明显,梯度变化大。Cu异常值平均>80×10-6,峰值2000×10-6,具内、中、外浓度分带,其中Cu>150×10-6的异常内带面积达12 km2。W>10×10-6面积约25 km2,峰值3364×10-6;Mo峰值350×10-6,异常面积约10 km2。该异常区已发现大型铜多金属矿床(努日矿床)。

3 矿区地球化学异常特征

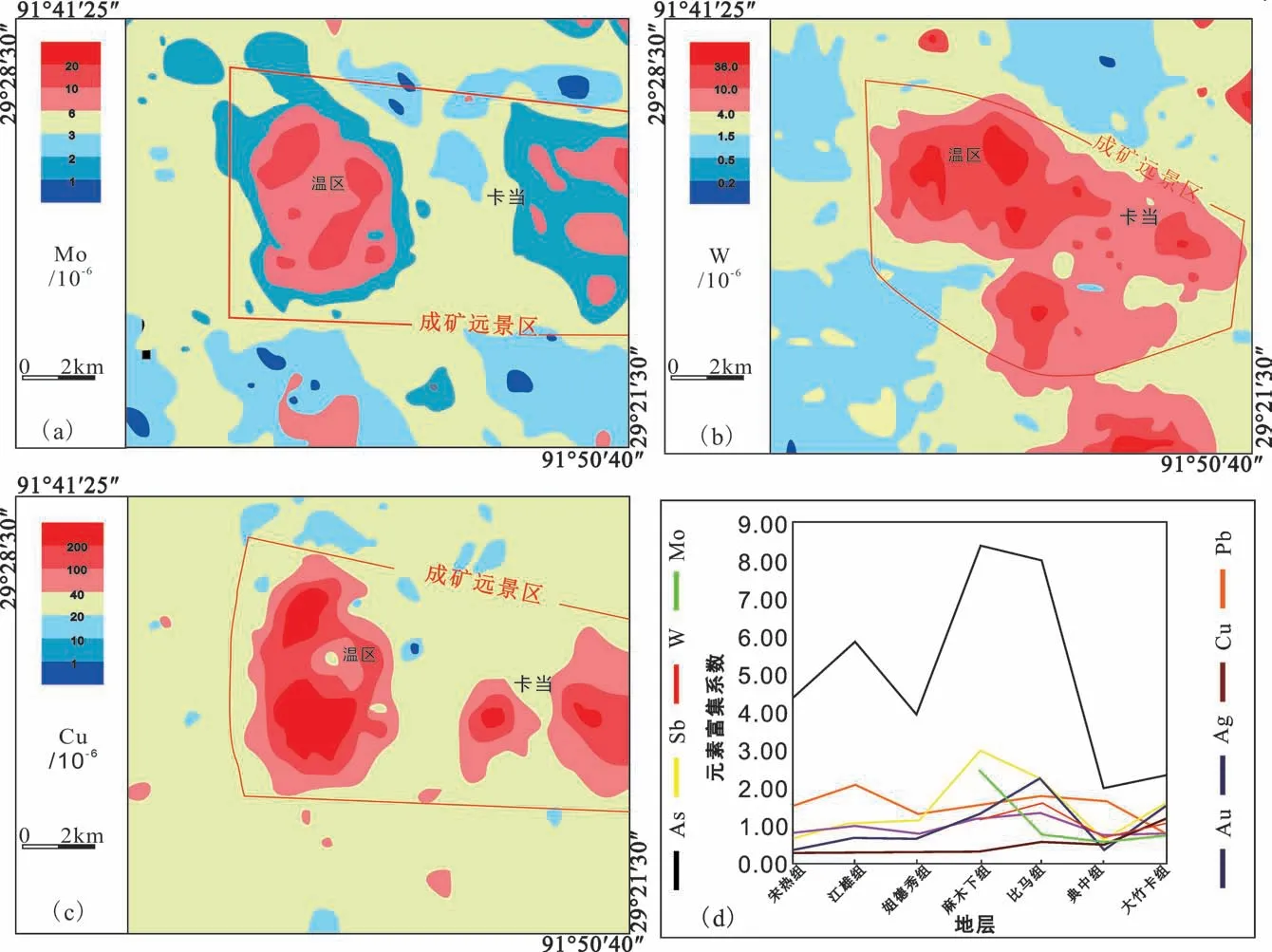

3.1 水系沉积物地球化学异常特征

据温区一带1∶5万水系沉积物测量成果显示(图3),温区一带异常区总面积约10 km2,以Cu、W元素异常为主(江化寨等,2011),其次为Mo、Ag元素,有少量的Pb、Zn元素异常,呈弧形、环带状分布的异常形态,异常显示为中、高温元素组合为特征,中、高温的Cu、W元素异常强度高、规模大,异常的浓集中心明显,具有大的变化梯度,Cu>60×10-6面积约10 km2,Cu峰值达1100.6×10-6,具内、中、外浓度分带。W峰值达504×10-6,Mo峰值121×10-6。该异常总体特征与努日大型铜钨多金属矿相似(闫国强等,2015),具备寻找大型铜钨多金属多矿的地球化学特征。

图3 温区一带1∶5万水系沉积物异常

3.2 1∶2.5万岩屑地球化学特征

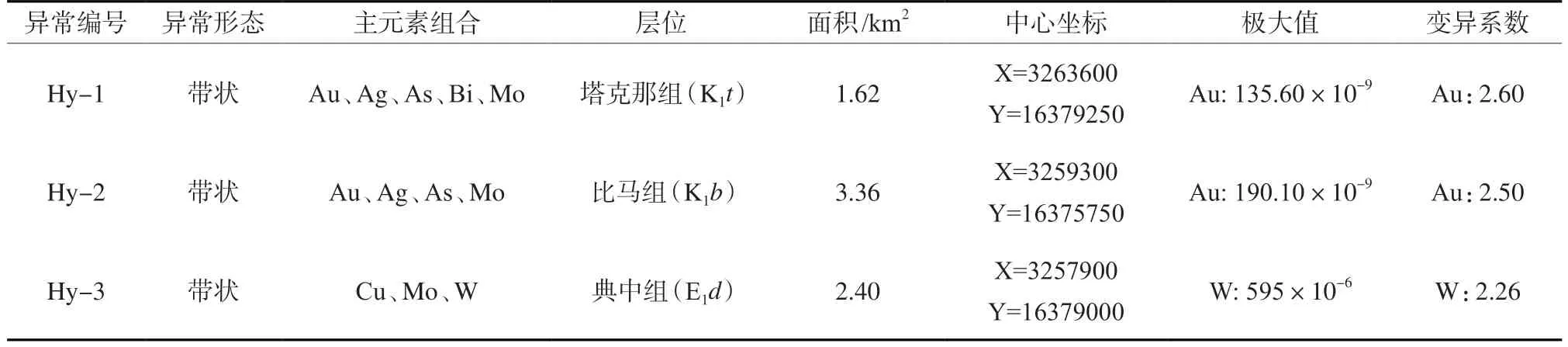

本次1∶2.5万岩屑地球化学测量采样面积共52.0 km2,共圈定出主要单元素异常61个,其中有12个Ag异常,12个Mo异常,2个Pb异常,3个Sb异常,4个W异常,9个As异常,12个Au异常,4个Bi异常,2个Cu异常,1个Zn异常,其中(Cu、W、Mo)异常特征详见表1。根据这10个元素异常的空间分布、规模的特征,以及异常之间组合、套合的特点,显示这61综合异常的主要特征为成带成片的分布,重叠状分布,根据这些特征又大体构成3个综合异常(异常带)(图2),3个综合异常分别是Hy-1 Au-Ag-As-Bi-Mo、Hy-2 Au-Ag-As-Pb、Hy-3 Cu-Mo-W综合异常。

表1 温区1∶2.5岩屑地化测量Cu、W、Mo各异常形态、规模表

(1)Hy-1 Au-Ag-As-Bi-Mo综合异常特征见表2:该异常位于矿区北部(图2),Au、Ag、As、Bi、Mo为主成矿元素,异常带均位于塔克那组(K1t)地层中(周鹏等,2019),异常呈带状,长约2500 m,宽度约750 m,面积1.62 km2。主要由Ag-1、Ag-2、Ag-3、As-1、As-2、Au-4、Au-5、Au-6、Bi-1、Bi-2、Cu-1、Mo-2、Mo-1、Mo-2、Sb-1、W-1等16个异常组成。Au、Ag、As异常套合较好,其中Au、As具有三级浓度分带,面积较大,峰值较高(其中Au可达135.60×10-9、As为588.55×10-6),异常衬度较高,变异系数较大(Au-5为2.27、Au-6为2.60、As-6为2.20);Cu、Mo、W、Bi等元素为单点高异常,具有三级浓度分带,套合较好。

(2)Hy-2 Au-Ag-As-Pb综合异常特征见表2:该异常位于矿区西南部(图2),位于比马组(K1b)地层与花岗闪长岩岩体接触带附近,岩体中见星点状黄铁矿化,比马组地层中见褐铁矿化变质粉砂岩(冷秋锋等,2015)。Au、Ag、As、Mo为主成矿元素,异常主体呈带状,长约2500 m,宽度约1400 m,面积约3.36 km2。主要由Ag-5、Ag-6、Ag-7、Ag-8、Ag-9、Ag-10、Au-11、Au-12、As-8、As-9、Bi-3、Mo-6、Pb-1、Pb-2、W-2、Zn-1等16个异常组成,属多元素综合异常。Au、Ag、As、Bi、Mo、Pb具有三级浓度分带,其中Au、As异常峰值较高(Au为190.10×10-9、As为760.40×10-6),异常衬度高,变异系数较大(Au-12为2.50、Au-13为2.81、Au-14为2.52、As-13为1.94),Au、Ag、As、Bi异常套合较好。

表2 温区1∶2.5岩屑地化测量综合异常特征表

(3)Hy-3 Cu-Mo-W综合异常特征见表2、图4:该异常带内见努日式(大型铜钨多金属矿)矽卡型钨矿体(王锦荣等,2017),经异常检查找矿效果较好,该异常带位于矿区南部(图2),位于典中组(E1d)地层与花岗闪长岩、花岗闪长斑岩岩体接触带附近,岩性主要为花岗闪长斑岩、花岗闪长岩、晶屑凝灰岩,灰岩等。岩体中见自形粒状黄铁矿,局部见他形黄铁矿,部分区域见辉钼矿化和黄铜矿化;比马组地层中见褐铁矿化变质粉砂岩。Cu、Mo、W为主成矿元素,异常主体呈条带状,长约2250 m,宽度约1300 m,面积约2.40 km2。主要由Ag-11、Ag-12、Bi-4、Cu-2、Mo-6、Mo-7、Mo-8、Mo-9、Mo-10、Mo-11、Mo-12、W-3、W-4等13个异常组成,属多元素综合异常。

图4 温区一带1∶2.5岩屑地化测量Hy-3综合异常剖析图

4 异常查证

本次异常查证主要工作手段为专项地质填图和槽探,分别布置了专项地质填图路线10条、探槽(剥土)6条,在上述三个综合异常内进行验证。通过验证有4个探槽见矿体(化),在WBT04、WBT06、WBT07剥土工程中见钨矿(化)体(图5),WBT05剥土工程中见铜矿体(化),见矿均在Hy-3 Cu-Mo-W综合异常内。矿体主要呈似层状产于比马组层位浅部矽卡岩带内、花岗闪长岩与比马组地层接触部位的层间破碎带内,赋存于比马组层状绿帘石石榴子石矽卡岩中,呈不规则似层状产出。矿体总体走向120°,倾向30°,倾角60°。矿体赋存标高5100~5375 m。长200 m,倾向延伸80 m。矿体厚2.00 m,品位为WO30.123%~0.072%。其中钨矿体与Hy-3 综合异常中的W-3、W-4 号异常吻合,矿体位置与W-3、W-4 号异常极值对应较好。

图5 温区南部Hy-3 综合异常查证矿(化)体

5 讨论

5.1 成矿条件分析

矿区成矿受区内构造、岩浆岩、地层作用较为明显。在矿区南部探槽揭露的两条破碎蚀变带经取样分析,W均有样品达到边界品位,甚至接近工业品位,充分说明破碎带含矿性明显。破碎带走向为北西向,推测属本区北东向大断裂派生出的次级构造破碎带和构造裂隙,具有导矿、容矿的功能,是区内有利的赋矿部位。矿区岩浆活动强烈,在矿区南部集中分布有花岗闪长岩、花岗闪长斑岩、闪长岩等,尤其是后期的花岗闪长斑岩等钙碱性斑岩体与成矿关系十分密切,它不仅为成矿提供了部分成矿物质,是成矿流体的重要来源之一,同时又是热源供应者,致使围岩中的成矿物质活化、迁移、富集。W矿体多赋存于下白垩统比马组(K1b)火山岩、变质粉砂岩、灰岩与岩体接触带中,层位的控制作用十分明显,特别是在上述成矿条件同时满足的情况下,见矿率较高,本区的W-3、W-4矿体即产出在有利的成矿条件的复合部位。

5.2 成矿预测分析

通过化探测量工作成果分析,笔者认为区内异常主要为矿致异常,异常带均具有一定的找矿远景。Hy-2、Hy-3综合异常带均有花岗闪长岩出露,且异常主体均位于岩体与围岩的接触带附近,因此推测该矿区的异常与花岗闪长岩有很大的关系,属于岩浆热液所引起的异常。高值异常区位于比马组褐铁矿化变质粉砂岩,推测为低温热液型成矿,其中Hy-2综合异常带异常组合较好,异常面积较大,Au、Ag等贵金属元素异常值较高,指示元素As异常较好;Hy-3综合异常带同样异常组合较好,范围较大,但尾晕组合特征明显,且地表不见明显Cu,Mo矿化,说明矿体主体已被剥蚀。该区接触带向南延伸未闭合,结合产状南倾,同时通过异常验证发现数条低品位W矿体,因此笔者认为Hy-1、Hy-2异常带内是寻找深部隐伏金矿的有利地带,Hy-3的南部及其深部应是需找钨(铜钼)矿有利地带。

6 结论

(1)工作区共圈定的3个综合异常,其中位于矿区南部的Hy-3 Cu-Mo-W综合异常最具找矿潜力,且已经发现工业矿体,与努日大型铜钨多金属矿具有可类比性,赋矿岩石均为石榴石矽卡岩,异常具有三级浓度分带,浓集中心明显。异常套合较好,前缘异常面积较小,地表仅见黄铁矿化,绿泥石化,硅化蚀变等,且该异常地层产状主要向南,推测该处已剥蚀到主体中下方。结合该区产状南倾,接触带近南北方向延伸,该异常区向南延伸深部为寻找努日式矽卡岩型铜钨多金属矿的重要找矿方向之一。

(2)通过对工作区异常的综合研究、异常查证与相邻矿山的对比,认为在冈底斯成矿带东段南缘,在寻找矽卡岩型铜钨多金属矿上水系沉积物、土壤或岩屑地球化学元素组合有其独特性,通常以Cu、Mo、Bi、W、Ag、Pb、Zn、Au等地球化学组合(其中两种元素以上)异常;尤其是异常强度高,面积大,元素组合关系好,并具明显浓集中心和浓度分带的综合地化异常,是极重要的地球化学标志找矿标志和找矿方向。