多种勘查手段在煤矿自燃区探测的应用研究

——以山西宁武县石窑沟村露天煤矿为例

张方哲,毛洪亮,赵婷婷,刘玉叶,肖超,张耀

(美丽华夏生态环境科技有限公司,北京 100176)

0 引言

随着我国煤炭资源的不断开发,煤层露头火灾已成为破坏煤体资源、恶化环境的重大灾害之一(邓军,2003;郞文霞和刘鸿福,2011;刘翌和王创业,2011)。由于煤层自燃造成煤炭资源损失巨大,形成有毒有害气体、酸雨等污染,对大气环境造成严重破坏,煤层自燃时的热辐射作用导致大面积土地荒芜和植被枯死,造成水土流失和土地沙化(崔中平和吴玉国,2003;李建军等,2009;邓军等,2012)。

煤层自燃火源探测的根本目的是为了在煤田火灾现场处理过程中采取有效的措施,用有限的资源达到灭火的效果(朱志宇,2011;王文文,2012;汤笑飞等,2018)。火区所在的地质条件复杂、地表产热产气与地下火源位置一般无垂直对应关系,有效探测火源位置至今仍是世界性难题(邬剑明,2008;王宪峰,2011;李源辉等,2016;王玉怀等,2019)。目前国内外探测火区方法主要有:磁探法、电阻率测定法、遥感法、红外探测法和测氡法等技术(张新军和刘鸿福,2004;马海明和马志飞,2009;宁保军,2013;于英娜等,2019;刘瑞成等,2020)。现有的各种地面火区探测技术或方法都存在各自的缺点和使用范围上的限制,所以在选择具体的勘查手段时,要综合考虑煤层、围岩等特征,地质和构造条件,人为施工条件等多种因素,选用最适合的方法,为了提高勘查的精度,最好的方法是采用两种或两种以上不同原理的探测技术,综合反演解译,才能取得最佳的探测效果(翟广庆,2001;张建民,2008;王详等,2010;王刚,2015)。

本文研究区煤矿开采历史悠久,结合研究区的综合地质条件,首先对研究区进行收集资料、走访及野外地质调查,结合热红外遥感、高精度磁测和地面活性炭测氡法进行解译推断,最后采用钻探进行验证,最终圈定了火区范围,确定火区的影响深度及类型。

1 研究区概况

煤层自燃研究区位于山西省宁武县东寨镇石窑沟村,距宁武县城直距约14 km;地处冰洞景区南部,汾河源头西侧,距汾河源头最短距离约700 m,周边分布有芦芽山景区、宁化景区和高山湖群景区。

研究区属剥蚀中低山区地貌,主要为石炭系砂岩及泥岩出露区,局部地段被黄土覆盖,黄土受到强烈的侵蚀切割,多年来由于煤炭开采,对区内原始地貌及植被破坏严重,形成较多的采坑、废渣堆及裸露边坡等地貌。

研究区内地层由老至新为:奥陶系中统上马家沟组(O2s)灰岩,石炭系中统本溪组(C2b)粉砂质泥岩,炭质泥岩;石炭系上统太原组(C3t)灰白色含砾石英粗砂岩;二叠系下统山西组(P1s)砂质泥岩、细砂岩;第四系上更新统(Q3)亚砂土及全新统(Q4)残坡积物。研究区含煤地层主要为太原组,为一套海陆交互相的铁铝岩建造,主要由黑色、灰黑色泥岩、砂质泥岩、砂岩夹煤层组成,含煤层2#、3#、4#、5#、6#,其中2#、5#煤层为赋存区稳定可采煤层。

经山西省煤炭工业局综合测试中心测试,对研究区所有煤层煤尘的爆炸性分析:火焰长度>300 mm,岩粉用量65%~80%,煤尘有爆炸性。区域内的2#煤吸氧量为0.52 cm3/g,自燃倾向等级为Ⅱ类,属自燃煤层。5#煤吸氧量为0.59 cm3/g,自燃倾向等级为Ⅱ类,属自燃煤层。

研究区位于宁静向斜西北部,盘道梁-化北屯向斜北西翼的南部,受区域地质构造的影响,区内地层呈单斜产出,地层展布方向与构造线基本一致,地层整体呈NE向展布,倾向SE,地层倾角呈30°~40°,区内见东寨-春景洼逆断层,断层走向北东30°,倾角43°,出露长度约600 m,奥陶系中统上马家沟组(O2s)逆推于石炭系上统太原组(C3t)上部;未见岩浆侵入体。

2 研究区煤层自燃现状分析

研究区内的煤层自燃由来已久,区内高温形成的烧变岩随处可见,火区发育在山体坡面上,现状条件下,火区北侧经过灭火治理但未根治,上部经黄土覆盖压实,陡坡上、坡面冲沟内多处发育有高温热气流涌出(图1),并伴有刺激性异常气味和黄色硫化物结晶(图2)。南侧火区发育在自然岩质坡面上,坡面裂缝发育区,测得研究区冒烟点温度为45~56.3 ℃,CO浓度39×10-6~100×10-6以上,冒烟点周边无植被发育。

图1 发育在高陡边坡上的冒烟点照片

图2 发育在高陡边坡上的黄色硫化物照片

3 煤层自燃勘查方法

本次研究首先通过收集并分析了研究区已有的地质资料,在此基础上进一步开展煤火地面调查,再结合热红外遥感和物探解译推断,最后采用钻探验证,通过对所获得的数据资料综合解译分析最终圈定了火区范围、影响深度及类型。

3.1 收集资料、走访调查

通过收集相关资料及走访调查,查明研究区涉及的闭坑煤矿为前石窑沟煤矿,现存进回风井口和废弃窑口3处,资料显现研究区内采空区深度在100 m以内;冒烟区域附近有私挖滥采情况,分析火源位置应处于冒烟孔洞内部,推测可能由于内部遗煤导致自燃现象,烟气由裂隙冒出,冒烟点后缘裂隙提供进风通道。

3.2 野外地质调查

对研究区内火区发育的地形特征、冒烟点的发育特征等进行地质调查,初步查明该火区发育在逆向岩质边坡坡面及边坡后缘山体,火区整体呈条带状,区内可见冒烟点共4处,伴有明显冒烟现象及刺鼻气味。

研究区内烧变岩发育,岩体破碎;区域北侧冒烟点后缘边坡上发育一组裂隙,该裂隙群长5~7 m,宽0.2~0.3 m,可见深度0.5~1 m,错动高度0.2~1 m,裂隙群整体走向57°,裂隙距坡面1~5 m;勘测当天的正常环境温度为25.6 ℃,仪器监测最高温度达229 ℃,该区域CO浓度为222×10-6~614×10-6。研究区废弃窑口分布、冒烟点温度及CO浓度测量分布情况见下图3。

图3 山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区高温点、CO检测点、废弃窑口分布图

3.3 热红外遥感

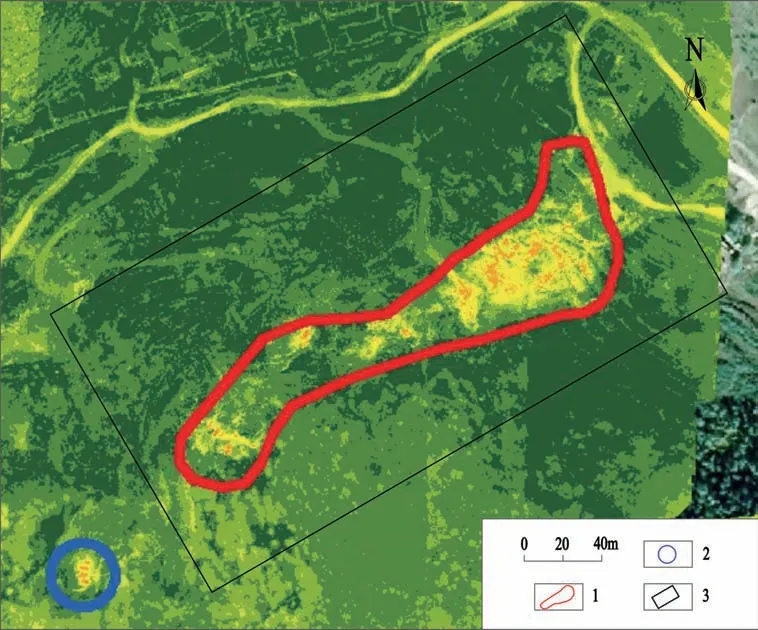

采用飞马D200无人机搭载红外相机进行了两次航飞,获取了研究区的热红外影像数据。通过数据分析和已知高温点的验证,解译出研究区内高温区(图4)。

图4 山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区热红外遥感解译异常区图

3.4 物探

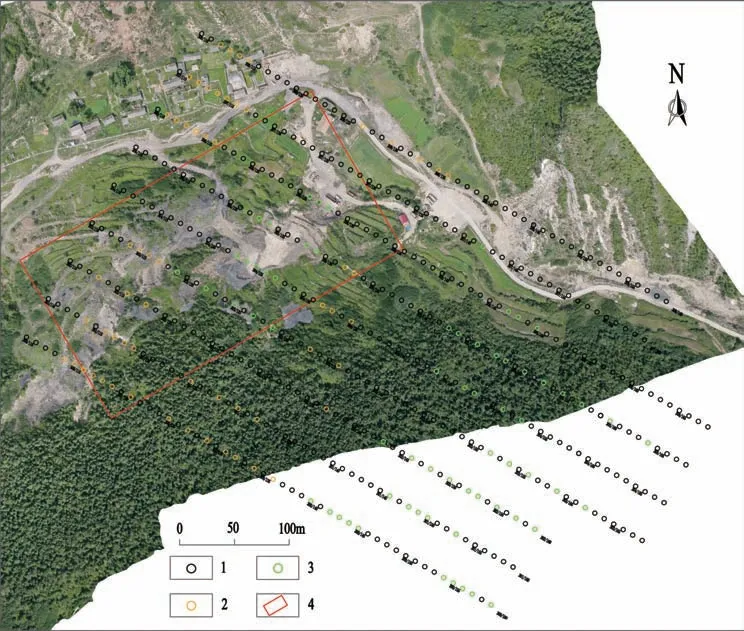

本次研究的火区的物探手段为高精度磁测和地面活性炭氡气测量,根据野外地质调查、热红外遥感解译出的异常区域进行物探测点布设,在垂直研究区岩层主体构造走向、在地表煤层自燃揭露火点区域布置9条测线,方向北西—南东向,线距为40 m,点距10 m,测点486个,具体布置见图5。

图5 山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区物探点布置图

(1)高精度磁测

高精度磁测数据的处理经过预处理、剖面处理和平面处理三个环节,通过定性解释和定量解释两阶段完成研究区火区磁测的异常划分。

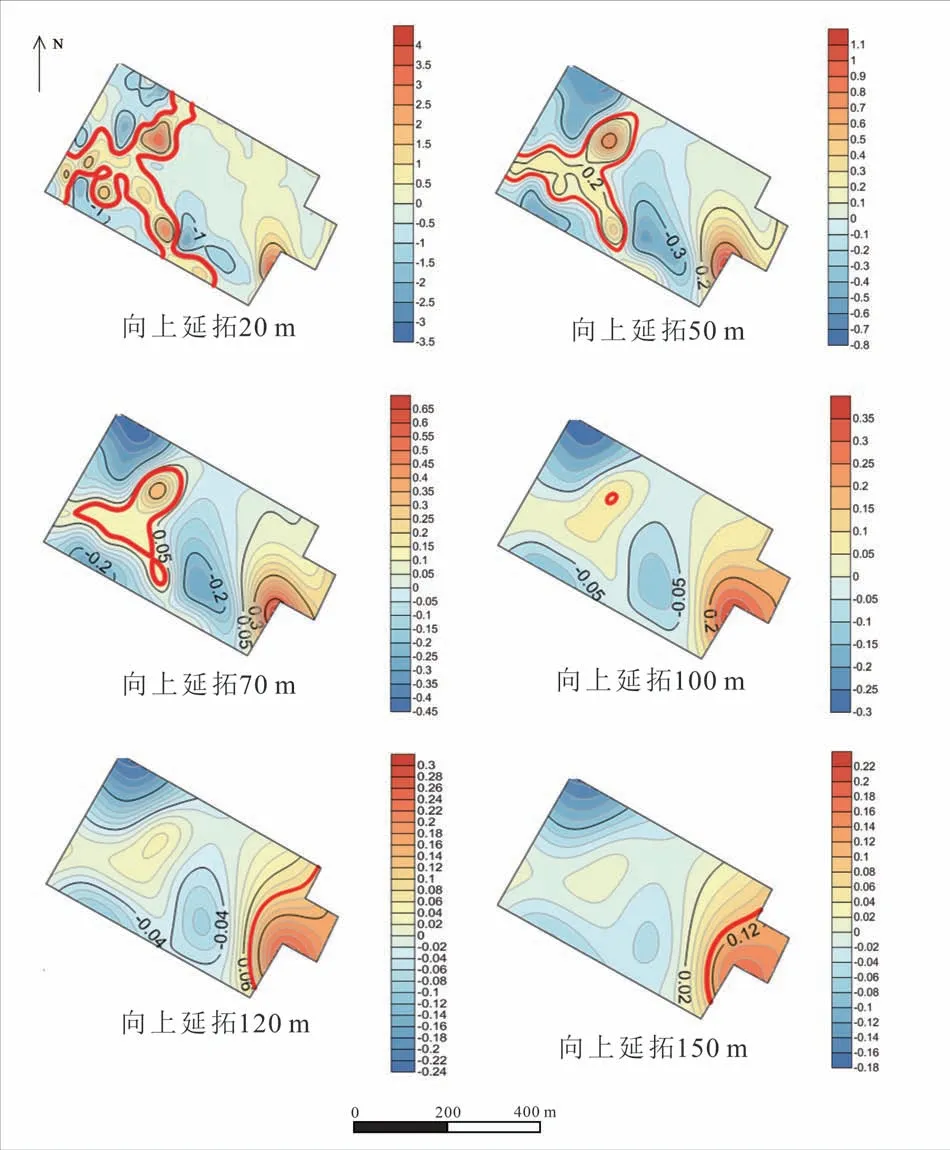

研究区内,构造简单,浅层及磁性干扰因素少;各磁异常相对独立,利用地磁∆Z垂向一阶导平面等值线,可以完成向上延拓异常区,从左至右、自上而下分别是向上延拓20 m、50 m、70 m、100 m、120 m、150 m的结果,大致评价异常范围见下图6。

图6 山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区∆Z垂向一阶导平面等值线图

研究工作得出,研究区磁异常为多个等轴极值异常,经上延50 m后,形成单一异常,表明此处多极值来源于磁异常体,上延至70 m时,仍有一定影响,上延至100 m、120 m、150 m时,此异常影响消失。水平影响范围也较大。

从高精度磁测异常数据基本圈定火区异常区的范围,且推断火区的影响深度在100 m以内。

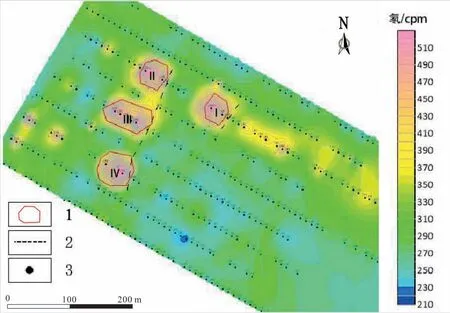

(2)地面活性炭氡气测量

通过对研究区氡剖面分析、平面等值线分析,结合野外地面调查工作,基本确定了研究区内氡异常(火区)的形态和范围。

从图7中可以看出,研究区内氡值高值区域分布明显,呈北东西向展布的趋势,与煤层露头走向基本一致,为5#煤层露头自燃着火特征。综合分析认为沿煤层露头线方向红色线圈定的3个区域为地下火区,II、III、IV区氡值高,异常较大,可以连成片状,局部有较高氡值出现,与自燃裂隙发育有关。根据氡变化特征,图中用虚线大致圈定出火区的燃烧边界;从氡等值线图可见I区为局部异常区,分析原因应为该区4#、2#煤层埋藏较浅,历史上存在私挖乱采现象,所以认为该区异常应为采空。另外,研究区有明显的冒烟冒气现象,浅部岩层温度较高,影响了活性炭对氡的吸附,氡值相对较小,结合现场调查,最终圈定煤层自燃火区3处。

图7 山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区氡平面等值线图

3.5 钻探

为验证热红外遥感解译结果及地球物理探测推断的异常区,确定煤层自燃火区的范围、影响深度及火区类型,选择在重点煤层自燃区域开展进一步的钻探验证工作,以查明煤层自燃火区的燃烧状况、煤层厚度和深度、煤层顶板和底板的燃烧变质状况,确定研究区燃烧面积、边界范围,为下一步火区治理设计、施工提供基础地质资料。

本次研究共布置火区验证钻孔6个,总进尺352.56 m。主要布置在物探圈定的火区范围内、边缘及外部。布置在物探圈定的火区异常区范围内的钻孔,孔内基本揭露了采空区高温异常,个别钻孔在实施过程中出现大量烟气,测得钻孔内温度在91~324 ℃,CO浓度>1000×10-6,影响深度从10~70 m,钻孔内存在多个采空区,厚度为5~10 m;布置在物探圈定的火区边缘或外围的钻孔,孔内未揭露到高温异常或温度变化不明显,个别钻孔内揭露有采空,厚度为3~5 m。通过钻孔验证,表明热红外遥感、高精度磁测和地面活性炭氡气测量的方法在探测研究区火区是有效的。

4 煤层自燃综合解译分析

综合解译分析的原则:勘查方法重合区为重点,结合地质构造资料,去除不合理范围,如小的、弱局部、且距离自燃揭露点较远的异常,可以去除;单一方法圈定异常,可作为参考,不作为综合可靠解译,最后通过钻孔验证,最终圈定研究区煤层自燃火区范围、影响深度及火区类型。

本次研究区通过多种勘查手段对煤层自燃进行综合解译分析得出:研究区内存在地下采空区,且采空区存在高温异常,火区的影响深度为地下100 m以内,火区类型属于采空区及煤层露头复合火区,最终推断研究区火区范围见下图8。

5 结论

综上所述,在山西宁武县石窑沟村煤层自燃研究区内,在前期资料收集、走访调查及野外地质调查基础上,结合热红外遥感、高精度磁测和地面活性炭氡气测量初步推断火区异常区的范围,然后利用钻探验证最终确定火区的影响深度为地下100 m以内,火区类型属于采空区及煤层露头复合火区,同时圈定火区的影响范围。

由此可见,多种勘查手段相互验证,可以快速有效的查明火区的范围及类型,火区与采空区的分布关系,为后续火区治理工程设计提供了扎实的基础资料;表明多种勘查手段在露天煤矿隐伏火区探测中具有一定的应用前景,为其他地区的露天煤层自燃的勘查提供了参考的依据。