记忆的再现与凝聚:体育电影对国家认同的建构

唐娟 江世婷

国家认同,是国民对自己归属于一个国家的意识。作为一种视觉媒介,电影是传播、记录和再生产记忆的重要场域。电影通过特有的影像符号系统,对历史事件进行书写和重现,为人们的国家认同建构提供文化材料。

在过去的30年里,以奥运会为代表的国际体育竞赛成为国家经济与政治权力的重要象征,成为观察国家之间价值观、意识形态和文化的窗口。[1]尽管国际体育竞赛成为全球化进程中的关键因素,但民族国家共同体意识并没有因此受到削弱。恰恰相反,国际体育竞赛被认为能够促进民族国家“想象的共同体”的形成。Fox在阐述集体记忆的生产机制时提出,在奥运会、世界杯等竞赛中,参加活动的人们通过国家象征的公开表演而仪式性地团结在一起,分享对国家归属的共识。[2]Michael Mutz也强调,体育赛事在塑造一个国家的集体记忆、强化国民对国家的情感方面具有积极意义。[3]因此,以体育运动为题材的电影,与其他类型电影相比,负载了更丰富的政治属性,具有天生的民族主义特征,更可能对受众国家认同的塑造产生影响。

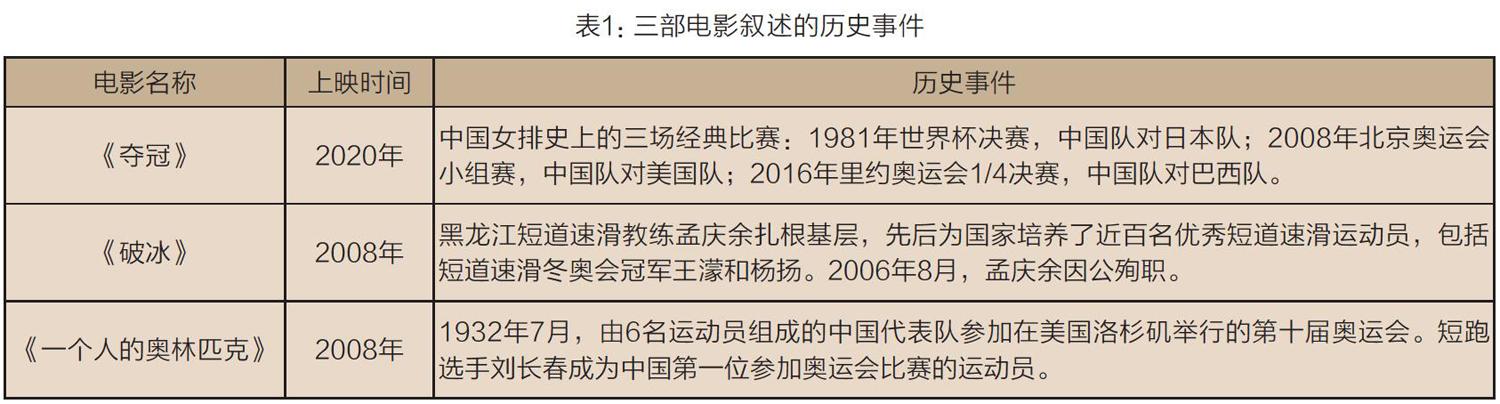

21世纪以来,在中国体育特有的“举国体制”背景下,伴随着中国迈向世界体育强国的历史进程,体育题材电影得到迅速发展,产生了广泛影响,成为值得关注的大众文化个案。文章选取《夺冠》《破冰》和《一个人的奥林匹克》三部影片为案例,通过考察影片的符号运用与叙事策略,探究中国当代体育电影建构集体记忆,塑造国家认同的路径和机制。

一、记忆的再现:象征符号与国家想象

哈布瓦赫认为:“过去是一种社会建构,这种社会建构,如果不是全部,那么也是主要由现在的关注所形塑的”[4],人们总是以“现在”的方式去想象、建构和传承记忆。阿斯曼强调,每个文化体系中均存在一种“凝聚性结构”,这种结构在时间层面上连接过去与现在,“将经验和回忆以一定形式固定下来并且使其保持现实意义”[5]。其主要方式是将发生在过去的场景和历史拉进“当下”的框架之内,从而生产出“我们”的记忆。体育电影以其特定的符号形式讲述“过去”,建立起当下与过去的关联,并通过情感的“唤起”使社会成员的心理与意识获得一致性,从而强化他们对“想象的共同体”的认知。

(一)历史与故事:被重构的记忆

记忆行为是主体立足于现实对过往经验的回想或想象。对当下的电影观众而言,单独的个体记忆不可能完整地反映历史,人们也不可能重新回到记忆中的那个“过去”。但电影作为一种记忆媒介,并不是简单地存储或记录历史的本来面貌,而是通过影像叙事进行记忆的“再生产”,让受众的个体记忆与集体记忆相连结,塑造和强化个体对所属群体的认同感受。就笔者分析的三部体育电影而言,它们的故事都基于过去的历史人物或事件,将部分虚构的故事融入历史背景与真实的场面刻画之中。

《夺冠》以20世纪80年代到21世纪初中国女排的经历为蓝本,围绕中国女排在两个时代的三场经典比赛展开叙事,还原中国女排从低谷走向高峰,跌落谷底又再创辉煌几经沉浮的经历。《破冰》则以短道速滑教练孟庆余为原型,再现了以孟庆余为代表的冰雪项目教练员前赴后继,培养一代代优秀的运动员,并最终在冬奥会实现中国队金牌“零”的突破的经历。《一个人的奥林匹克》以1932年中国第一次派出代表团参加奥运会的历史事件为背景,讲述运动员刘长春逃出日寇占领的大连,躲避关东军的一路追杀,通过张学良将军的资助,经过海上漂泊23天,克服重重险阻,代表4亿中国人站在奥运跑道上的故事。

对任何特定个体来说,在任何特定的时间,国家是什么取决于叙事以及这些叙事为国民所提供的论据[6]。三部影片虽然极力再现“历史真实”,但并非原原本本地还原历史,而是从历史事件中选择为主题服务的素材,通过视觉媒介的叙事空间重新诠释历史,追寻并建构共同体成员共同的历史记忆,形成对“我们的历史”的认知和强化。如《夺冠》中展现的里约奥运会女排“中巴大战”,并不是完整地记录中国女排比赛的全部历程,而是选取了最精彩的比赛片段,展现了中国女排比赛的艰辛和顽强拼搏的精神。

(二)国旗与国歌:象征符号的运用

在皮埃尔·诺拉(Pierre Nora)看来,操控记忆的不是一个“集体灵魂”,也不是一个“客观的头脑”,而是一个“借助符号和象征的社会”[7]。象征是催生群体共同的情感体验和共享历史记忆的重要工具[8],换句话说,认同是群体通过使用共同的象征系统而形成的,而电影对历史记忆的再现正是一个运用象征符号生成意义的过程。

国旗、国歌等作为国家象征符号系统中的核心要素在体育电影中被反复呈现,《夺冠》的表现尤为突出。索绪尔指出,符号由能指(signifier)和所指(signified)两部分组成,前者是形式,表现为词、形象、语音或图片,后者是意指,是与形式相连的观念或概念[9],而当两者结合时,才能产生意义。“国旗”的能指是用来代表国家的一块装饰布,所指是国家的化身,正如国旗由国家来界定,国家同样由国旗来界定[10]。电影《夺冠》一开场,在20世纪80年代的漳州排球训练基地,略显简陋的女排训练场的墙上,一面五星红旗在怀旧色调的画面中显得相当醒目。在作为影片主要叙事情节的中国女排的三场比赛中,观众席上挥舞的大小不一的国旗多次成为画面的视觉中心。中国女排在1981年世界杯、2016年奥运会取得冠军时,国歌《义勇军进行曲》两次响起。涂尔干认为,“被象征物的重要性在于唤起共同体重要事物的情感认可”[11],由歌词和曲谱构成的国歌是语言符号和声音符号交织的复合载体,以“充满韵律的音乐和生动象征有效地构造出一个有关国家团结的情感氛围”[12]。从某种意义上说,国歌不仅调动了人们的听觉体验,还为受众营造出连结爱国主义情绪的情感空间。国旗、国歌在体育电影中的频频出现,能帮助受众在观影过程中产生对国家的一致性想象,巩固和强化其作为共同体成员的归属感。

(三)仪式重演与情感唤起

国家是一个抽象的概念,其内在蕴含的价值信仰、情感观念和精神气质等难以具象和感知,而仪式正好承担这种角色[13]。约翰·费斯克(John Fiske)将仪式定义为“组织化的象征活动和典礼活动,用来界定和表现特殊的时刻、事件或变化所包含的社会和文化意味”[14]。在涂尔干的社会凝聚理论中,仪式过程本身是为了连接个体与道德共同体(a community of moral order)服务的。现代体育运动具有一套特有的仪式体系,如大型运动会的开幕式和闭幕式、裁判员和运动员的宣誓、火炬传递、颁奖等,对这些仪式的展现成为体育电影叙事中不可或缺的重要情节。体育电影通过对历史场景的模拟,对儀式进行重演,使想象在直观生动的图像中具象化,形塑共同体成员的集体记忆。

在《一个人的奥林匹克》中,中国代表团历经艰辛终于来到1932年洛杉矶奥运会的开幕式现场。电影通过图像、声音、演员的表演等对奥运会开幕式进行了呈现。在仪式场景呈现过程中运用了丰富的象征符号,飘扬的奥林匹克会旗、五颜六色的各国国旗、燃烧的奥运圣火……不同肤色的运动员和观众的服饰、动作等与奥运会歌的音乐声交织在一起,彰显着平等、公平、团结、理解、友谊的奥林匹克精神。当代表中国的运动员刘长春第一次出现在奥运赛场上时,中华民族经历的外敌入侵、军阀混战等种种屈辱和创伤记忆被暂时抛弃,取而代之的,是中华民族与世界其他国家、民族平等团结的想象以及对民族崛起的憧憬与希望。

除了开幕式外,颁奖仪式是国际体育运动会中一种十分有效的塑造国家认同的仪式。影片《夺冠》中,在1981年世界杯女子排球赛上,当中国队战胜日本队第一次夺得世界冠军后,举行了庄严的颁奖仪式。中国女排运动员身着有“中国”标志的运动服,登上冠军领奖台并向观众席挥手。随后,国际排联的官员向中国女排运动员颁发金牌和奖杯。《义勇军进行曲》奏响,五星红旗从中央旗杆升起,第二名和第三名所属代表团的旗帜分别从左右两侧旗杆升起。中国女排运动员望着冉冉升起的国旗默默跟唱,一些队员流下了激动的泪水。与此同时,现场观众和观看电视直播的观众沉浸在胜利的喜悦中,欢呼雀跃。在这一仪式中,国家不仅“在场”,而且渗透在意义生产、实践和生成的过程中。电影讲述的“国家胜利”与“国家荣誉”,激发了观众的民族自豪感和参与感,使观众从原有的差异化的时空和异质身份中脱离出来,将个体情感与集体记忆相勾连,唤起他们作为共同体成员的身份意识和情感共鸣。

二、记忆的凝聚:英雄叙事与国家精神的出场

根据阿斯曼的文化记忆理论,在现代多民族国家体系中,国家认同的形成不仅有赖于共同拥有的回忆,而且也与共同遵守的制度规范和共同认可的价值紧密关联。①笔者认为,从某种程度上而言,共同认可的价值观集中体现为国家精神,它对于建构国家认同的重要性,甚至超过制度因素。所谓国家精神,是现代多民族国家在共同的历史、文化进程和国家构建过程形成的精神文化上的特性、共识及民族凝聚力[15]。一方面,集体记忆是国家精神的历史文化基础;另一方面,国家精神是集体记忆的延伸。体育电影运用各种叙事策略,通过不断再现和重构集体记忆,最终从中凝结成国家精神,由此完成对民族国家共同体的意识形态再生产。

(一)“他者”与“我者”的冲突

比较是认同形成过程中的重要维度。亚历山大·温特(Alexander Wendt)认为,认同的构建,“基于被区分为‘北方和‘南方的国家之间的关系,以及被预先区分为‘西方民族和‘落后种族的民族之间的关系”[16]。也就是说,“我者”与“他者”的划分与比较能够确立群体之间的边界,“他者”是确认“我者”的必要条件。“我者”与“他者”的比较能够让成员对“我们”的独特性有更加清晰的认知,生发共属一体的强烈情感[17]。

“我者”与“他者”的二元对立是体育电影重要的叙事策略。《一个人的奥林匹克》以20世纪30年代为故事的时代背景,这一时期的中国内忧外患,经济社会发展落后,在国际上处于弱势位置。影片中,为了能按时抵达洛杉矶参加奥运会开幕式,刘长春和同行教练需要说服同船的所有乘客,让船只直接开往洛杉矶,这一想法遭到了乘客摩门的反对。摩门在众目睽睽下直言:“这么大的中国打不过小小的日本,还去奥林匹克?”“难怪人人都说中国人是‘东亚病夫”。在这里,摩门这一角色作为代表西方“强权”的“他者”,与以刘长春为代表的“我者”尖锐对立,激起观众的愤怒和不满情绪,在同仇敌忾中生成休戚相关、荣辱与共的共同体意识,转换成对于中华民族崛起的渴求和国家强盛的诉求。《夺冠》中,中国女排在1981年大阪世界杯决赛对战日本女排,当前四局双方打成2比2平,比赛进入激烈的决胜局时,中国队教练对球员说,“我现在只要求你们想一件事,我们是在什么地方打球,我们是中国人,你们代表中华民族”,日本队教练则对球员说,“听好,不能输给中国队!”影片有意识地采用民族主义的话语表达将两支球队之间的对抗置换为两个民族/国家的对立,但竞技体育的比赛场景使这种置换显得自然合理。在“我者”和“他者”间的冲突和比较中,影片以共同的情感取向与心理诉求调动观众情绪,为国家精神的“出场”营造了情境。

(二)“举国体制”下的英雄神话

中国体育实施的是“举国体制”。这种体制的特征是以政府为主导、以行政手段管理体育事务、以计划手段配置体育资源而形成的管理体制和运行机制[18]。其目标是为了在较短的时间内使中国竞技体育迅速提高,在国际重大赛事中取得优异成绩。在这一体制下,竞技体育成为一种“为国争光”的活动,运动员、教练员、运动队不仅拥有从事体育运动的力量与技巧,还被赋予了“国家代理人”的角色。在这一特定的政治文化背景下,体育电影将运动员、教练员塑造成民族、国家的“英雄”,并通过英雄叙事将国家共同体的意识传递给受众。

作为价值观念的国家精神是不可见的,体育电影通过一个又一个鲜活的“英雄”形象对国家精神进行了表达和阐释。《破冰》着重表现了短道速滑教练赵红旗的崇高和悲壮。首先是祖国至上,赵红旗一心想要带领队员夺得冠军为国争光,为少年业余速滑队倾注了几乎全部的时间、金钱和精力,几十年如一日。其次是忘我奉献,为了国家的速滑事业,他舍弃了包括家庭亲情在内的一切却无怨无悔,最终倒在了回家的路上,为事业献出了生命。《夺冠》则着力强调了两代女排运动员的拼搏过程与奋斗精神。郎平有着坚毅的性格,为练就一副“铁榔头”,每天千万次练习扣球,从不叫苦叫累;国家队队员们“要球不要命,浑身都是伤”“身上藏了无穷的力量”,一球一球拼、一分一分争,并最终夺得世界冠军,为国家赢得荣誉。

笔者对三部电影的台词进行了词频分析(表2),从中可以看出,在《夺冠》中,“中国队”出现了60次,“中国女排”出现了36次,在《一个人的奥林匹克》中,“中国”出现了40次。由此可以看出,在体育电影中,英雄人物的塑造被置于民族/国家宏大叙事的框架之下。在这一叙事逻辑中,创作者突出的并不是某个人物的性格或成就,而是隐匿在人物角色之上的“国家精神”。尽管人物的性格特征不同,从事的体育运动项目不同,但他们作为民族英雄的共性几乎一致。米格代尔在对“国家”的研究中,指出了精神、观念对于国家凝聚力的重要性,“若能够在社会上创造一种价值,国家就会被自然化,国家消失或解体的想法则会变得不可想象”[19]。审视体育电影的文本,不难发现,运动员在体育比赛中的胜利指涉的不仅是个人成就,更是自強不息、顽强拼搏的民族精神,即米格代尔所说的“一种价值”。

结语

21世纪以来,在全球化浪潮的推进下,以互联网为代表的技术力量和以经济发展为目标的现实需要等正在模糊国家界限,超国家组织的权力不断上升,“地球公民”“世界公民”的概念不断被提出。在此总体框架变迁之下,地域边界、文化差异、地缘政治等传统意义上有助于形塑认同感受的因素或将逐步消弭。与此同时,在中国社会内部,转型期的社会现实和文化思潮呈现出前所未有的复杂性和异质性,这使认同性问题比以往任何时候都显得更为紧迫。

体育电影作为一种电影类型,与生俱来就具备一种对于大众认同整合和建构的功能。它通过记忆的再现和凝聚,不仅参与重建和恢复集体记忆,也实现了国家价值观的有效传播,从而巩固和强化了受众的国家认同。

①参见扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015:6.

参考文献:

[1]Raymond Boyle,Richard Haynes.Power Play:Sport,the Media,and Popular Culture[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,2009:158.

[2]Jon E.Fox.Consuming the nation:Holidays,sports,and the production of collective belonging[ J ].Ethnic and Racial Studies,2006.

[3]Michael Mutz.Patrioten für drei Wochen.Nationale Identifikation und die Fu?balleuropameisterschaft 2012[ J ].

Berliner Journal Für Soziologie,2002.

[4][法]莫里斯·哈布瓦赫.論集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:39-40.

[5][德]扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福、黄晓晨译.北京:北京大学出版社,2015:17.

[6][美]M·莱恩·布鲁纳.记忆的战略:国家认同建构中的修辞维度[M].蓝胤淇,译.北京:商务印书馆,2016.

[7][美]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000.

[8]赵超,青觉.象征的再生产:形塑中华民族共同体意识的一个文化路径[ J ].中央社会主义学院学报,2018(6).

[9][英]斯图尔特·霍尔.表征:文化表征和意指实践[M].徐亮,陆兴华,译.北京:商务印书馆,2013:44.

[10][美]大卫·科泽.仪式、政治与权力[M].王海洲,译.南京:江苏人民出版社,2015:8.

[11]何星亮.象征的类型[ J ].民族研究,2003(1):39-47.

[12]王海洲,潘雯菲.国歌认知与国家认同构建的实验政治心理学研究[ J ].政治学研究,2020(3).

[13][英]维克多·特纳.象征之林——恩登布人仪式散论[M].赵玉燕,等译.北京:商务印书馆,2006:48.

[14][美]约翰·费斯克等.关键概念:传播与文化研究词典[M].李彬,译.北京:新华出版社,2003:243.

[15]马俊毅.论多民族国家精神共同体的建构及其价值[ J ].中央民族大学学报:哲学社会科学版),2015(6):17-22.

[16]Roxanne Lynn Doty,The logic differance in International Relations:U.S Colonization of Philippnes,in Francis A.Beer and Robert Hariman eds,Post-Realism:the Rhetoncal Turn in Internaitional Relations,East Lansing.

[17]吴玉军,郭妍丽.国家认同建构中历史记忆的书写——基于民族身份视角的考察[ J ].南通大学学报:社会科学版,2021(2):1-8.

[18]郝勤.论中国体育举国体制的概念及功能[ J ].成都体育学院学报,2004(1):7-11.

[19][美]乔尔·S·米格代尔.社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成[M].李杨,郭一聪,译.南京:江苏人民出版社,2013:174.

【作者简介】 唐 娟,女,贵州瓮安人,贵州大学文学与传媒学院副教授、硕士生导师、博士,主要从事

传播社会学、公共传播研究;

江世婷,女,重庆綦江人,贵州大学文学与传媒学院硕士生。

【基金项目】 本文系贵州省教育厅人文社科基地项目“贵州红色新闻文化的内涵、特征及当代价值”研究

(编号:2021JD037)阶段性成果。