小有天园之布局结构与景境研究

雷梦宇

金荷仙

王 欣*

小有天园,本名壑庵,为方外西吾之居,后为汪氏私园[1],建于西子湖畔之南屏山麓,其园林布局与景观营造均依山就势,为典型的自然山水园。自清初园林始建,至咸丰年间毁于战火,皆植根于西湖的自然山水中,并不断发展,使之更加符合“山水林泉”的意趣。小有天园被誉为乾隆时期“江南四大名园”之一、“杭州二十四景”之一,又有“赛西湖”之称,乾隆皇帝于第二次南巡回鸾后(1758年)在长春园思永斋内依图样仿建[2],可见其具有极高的历史地位与研究价值,沈复曾言:“西湖之胜,结构之妙,予以龙井为最,小有天园次之”[3],点明其园林艺术价值在于布局结构的巧妙,但已有研究尚未关注“妙在何处”这一问题。

目前以小有天园为对象的研究成果主要集中在对历史变迁的梳理,以及对相地选址、人文内涵、主题特色、山水花木之景等的一般性的、浅层次的叙述[4-5],未深入发掘其作为自然山水园的布局结构和景境营造特征。因此,针对小有天园与山水环境及造园基址之间包含的诸多关联,探讨其“结构之妙”所在,从布局构成与视景营造两方面进行分述,并以此为基础,深入探析其间的景境氛围特征。

1 造园基址与山水环境

小有天园的选址兼得“山林地”与“江湖地”之妙[4](图1),计成认为:“园地惟山林地最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工”“江干湖畔,深柳疏芦之际,略成小筑,足征大观也”[6]。意在说明,选址于山林地或江湖地,可以减少园林营造的“人事之工”,通过利用其原有条件,稍做经营,使空间富于变化,得景天然。

图1 小有天园山水环境

《西湖笔丛》描述南屏山:“怪石耸秀,中穿一洞,有石壁,若屏障然”[7];《游南屏山记》中有更为具体的描述:“岩石皆奇,殊形诡状世所无有,如人物禽兽飞走腾踊,往往至乎云气欺作,交相掩映,真若神鬼效灵,千变万化,眩人心目”[8]“凌空而中峙者为惠日峰”[7];全祖望称赞:“西湖之胜,莫如南屏……而慧日为之尤。[9]”可知南屏慧日峰峭壁、空穴颇多,植被丰茂、石景奇绝,《西湖览胜诗志》中记载小有天园“因泉浚沼,倚石为台,曲径小桥,随宜上下”[10],可知其依势而建,基址内的自然条件为景观营造提供了良好的基础。

小有天园亦拥有极佳的外部山水环境,西湖集开阔与秀美的湖山景色于一体,其中的“花态柳情,山容水意,别是一番趣味”,从更广阔的山水格局看,小有天园呈群山环抱之态,如此景观条件为园林借景创造了更多的可能性。

2 园林布局结构

2.1 园界的扩展

小有天园之“壑庵”时期,已有较为完整的园林营建基础,但仅以山林地为造园基址。陆世楷诗云:“小阁凭虚壁,幽亭面远峰”;朱稻孙诗云:“山顶一亭拓,有泉可煮茗”;加之全祖望“百年以前,诸老之园亭池榭,尽在其间”[9]之语,可以推测,小有天园时期的大致格局在壑庵时期已经奠定,并且此时后山已有建亭,汪氏族人进行的园林营建是以此为基础进行的增建。汪之萼时期,汪葬父母于此,其子汪湛“筑南山寺于峰上”,并“封植嘉树”[9]。乾隆初次巡幸后,其孙汪守湜“更复辟治,新其轩序,浚其池塘,增其卉木”[9],其中包括惠日峰顶的御碑亭与壁湖亭,此时建筑数量、植物种类增加,园貌更趋成熟。乾隆二十三年(1758年)由浙江巡抚杨廷璋提议增建码头[11],将江湖地也纳入园界。

大而观之,园林呈纵向布局,南北纵长,东西狭窄,反映出山势对园林布局的影响,除此之外,亦得益于园林四周园墙未完全闭合,小有天园因此存在扩展与延伸的空间。

2.2 布局形式

小有天园园林的布局形式反映出园林与外部环境的关联。乾隆皇帝6次巡幸共作8首御制诗,其中5处提及小有天园的外部山水环境──“南屏北诸”“南屏峰下圣湖隈”“面湖背岭”“南屏登峰”“眼底西湖”[11],反映出“背山面湖”的空间格局。

这种格局使小有天园呈现出外向式和内向式相结合的布局,即多数建筑、景亭依据山势布置,视线向外发散,以湖景为主要观赏面;局部以园内水体为视线焦点,院落内建筑背朝外而面向水池。然以“城市地”为基址的人工山水园多采取内向式的布局,即建筑、回廊等沿园墙布置,以中心水体为视线焦点[12],基于观赏点来组织景面,形成向心式的院落格局,且园林被高墙围合,与之相比,小有天园的布局特点在于,基于景面(西湖)来组织观赏点,视线可收可放,视野被尽可能地打开,且园墙未四周围合,使得园林空间和山林空间的关系更加紧密。

2.3 空间层次

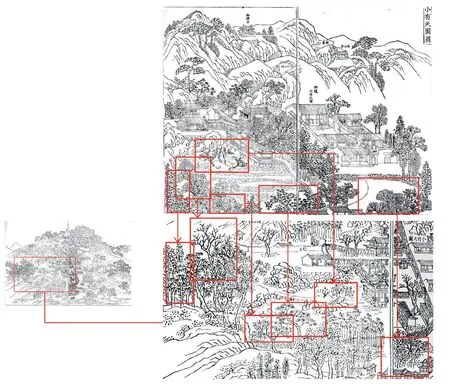

观自《南巡盛典》收录的小有天园界画,发现各空间之间存在较为明显的分界──码头与主园之间以溪水分隔,主园与后山以界墙分隔,据此可划分为码头、主园和后山园。

小有天园的园林布局以主园为重点,以后山和码头为辅。其间空间的对比、转折等关系体现出园林布局结构的精妙。转折关系体现在码头与主体园林的空间变换,张仁美《西湖纪游》中描述:“崇山茂木,若无屋宇。迤逦而前,忽通一径。径尽,洞然有门。入门有堂有楼,有台有榭,有馆有阁,有池有沼”[13];毛先舒诗云:“迤逦穿竹径,豁然到柴扉”[14]1018;吴绮诗云:“断桥无路倩云通,人过处,又被碧云封。”“洞然”暗示了空间即将发生的变化,“忽通”“豁然”的开朗与“竹径”的狭窄形成对比,暗合“山有小口”之意,“碧云封”保证了园林空间的相对隔离,创造出“桃花源”般的空间意趣,这种空间营造手法意在为进入园林主体的体验创造铺垫。

空间的对比体现在园林内部空间之间的对比(图2),其空间围合形式呈现出2种鲜明且独立的特征。主园和码头院落皆属规整式布局,院落结构简单,但主园的空间层次更加丰富,从图中可见,庭院布置在三进厅堂之东,间以空廊相隔,使空间隔而不断,增加空间的流动性。东侧院落以回廊分割空间,形成“三进院落一水池”的格局。从厅堂处穿过洞门进入庭院,会发现庭院中又以回廊分割出其1/4大的小庭院,属于嵌套式的院落格局,院中皆有亭;此庭院南北又各有一大一小2个庭院,这种分隔的手法体现了以小求大的造园理念[15]。除此之外,主园中的水面占据了较大的面积,一定程度中和了建筑的紧密感。由洞门至后山,则是另一种完全不同的布局方式,景亭布置皆依山势而构,不拘于轴线、朝向,四面通透,和外部空间之间有较高的流动性。南山亭设于惠日峰山腰,壁湖亭设于峰顶,形成“山势压亭”[16]之感,但建筑之间并未形成分割式的围合院落,整个园林空间由山石与林木围合,更多表现出山林环境的原有状态。

图2 主园与后山的对比关系(作者改绘自参考文献[5])

两相对比,前者的空间适于停而后者适于游。主园以水池为视线焦点进行景观营造,观景点相对固定,并且远观湖景需登楼,因此主园适于停;后山路径曲折,景观分散(山泉跌水、琴台、摩崖石刻、幽居洞等),且后山景亭布置分散,可知不同观景点所观之景亦有差别,因此适于游。

2.4 路径设置

虽小有天园各空间之间存在转折、对比等各种差异,但最终以游径串联(图3),呈现出节奏的变化。小有天园的造园基址“有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦”[6],因此路径的设置盘绕迂曲,游观其间可领略多方景胜。

图3 小有天园路线组织(底图引自《南巡盛典名胜图录》)

乾隆皇帝诗云:“船从圣湖泊,径直密林穿”“登峰原揽大无边”[11],历来游园诗文中亦有对园林游观的相关描写,如“跨溪过桥”“迤逦而前”“曲蹬冷穿松”“拾级而登”,结合园画可知,舟行至码头登岸,需借桥过溪方可入园。主园中以回廊作为路径的引导,使穿行其间有回环往复之感。由洞门入后山,路径则以蹬道为主,基于“山形步步移”“山形面面看”的山林游观原则[17],山径随势而为,曲折尽致,两旁“怪石嘉植,不可名状也”,使空间狭长,显出不同于主园的步行体验,《说杭州》言:“洞(幽居洞)左有小石门,穿门而上为琴台”[17];《小有天园记》载:“涉欢喜岩,至琴台,有司马公磨崖之隶书”[9];朱方蔼诗云:“乘兴入岩洞,缭曲景幽窅。”可知后山除蹬道山路,还可穿洞门而上,由洞门而出,则可见惠日峰峦耸秀,“若洞天异境,可望可即”。

总体而言,小有天园路径的设置体现出曲折尽致的特征,从舟行,至跨桥、拾级登峰,以连续性的游观路径串联整个园林空间。主园作为静观空间,回廊作为路径引导,建筑为停留之处,后山则以顺势而上的动观为主,处于不同视点所观之景亦不同,由此获得连续性的景观感知,由下之上,营造出由“旷”入“奥”的空间体验,从而给游观者带来由“喧”至“静”的空间感受。

3 视景营造特征

视景营造是一种以视觉感知为切入点的园林空间构建方法[18],童寯先生提出“眼前有景”[19]为造园境界之一,童明认为“眼前有景”是园林空间构建的最终目标[20],以下对小有天园的景观视线组织和景致营造进行阐述。

3.1 景观视线组织

小有天园的景观视线组织以借景为目的,综合了远借、仰借、俯借等多种借景手法,造园者“略成小筑”,将远山近水、“雷峰夕照”等景都纳入视线范围,使仰眺俯瞰间皆有景可观,完美诠释了“巧于因借”和“因地制宜”的精髓,使园林空间与整个西湖山水环境之间的关联更加紧密。

入口码头地形平坦,作为小憩之处,可视为园林与外部空间的过渡,建筑坐南朝北,以湖景为主要观赏面。在此处观者处于人视的角度,视界横向延展,景观面绵长且低平,具有开敞的视觉效果,从而引起近岸广水的空间感受。转而入园,仰头见惠日高耸,又会产生自山下而仰山巅的高远感受,2种截然不同的空间感受使游者产生奇妙的心理体验。

过溪入园,视点升高。主园以水面为基底进行景观营造,形成视线焦点,池边二层楼阁,建筑四面通透,于此处观景,水面诸景为近景,稍远的净慈寺、雷峰塔为中景,宝石山诸景为远景,层层推远,景象丰富;西侧三进厅堂依势渐高,坐南朝北,以湖景为观赏面。再向上,惠日峰的怪石嶙峋、苍松古木皆在眼前,沿路景亭四面通透,可四面观景,后山以南山亭、御碑亭为最高视点,眼下为山泉跌水、诸林繁茂之景,以湖景为主要观赏面,较主园“所见益远”,可“挹湖山之秀”,以更高的视角俯瞰全湖风景,于高处游目环瞩,视线达于无限远处,又可收回于园内空间,具有全局性的视觉感受,并且两侧林木的围合限定了视界,产生纵深感,园景、湖景、山景依次渐远,景观层次较主园更加丰富(图4)。

图4 小有天园景观视线组织(作者改绘自参考文献[5])

游者在入园的过程中(亦可视为上山过程),和惠日峰的距离渐近,因而渐有山高之感,随之视点渐高,西湖山水实际上处于与观者愈来愈远的过程中,则又产生水远之感,这种纵深层次的“山高”与“水远”无形中使园林空间得到了扩展。

3.2 园林景致营造

小有天园后为惠日峰,东为丘壑,园外林木片状种植,呈三面围合,形成相对内凹的空间形态。其园外重峦叠嶂,园内悬泉溪流、曲径通幽、林木郁深、疏林掩屋,景象富有山林意趣。梁章钜云:“窃谓南北山亭馆之美,古迹之多,无有出此园之右者”[21];《西湖志》(李卫)载:“庵多奇石,疏数偃仰,类形合势,清泉周流,若环若玦。刳木作桥,实以拳石,竹栏扶之。池岸饶嘉木美箭,被以芙蓉……由庵而上为幽居洞,洞上为司马温公摩崖碑,崖侧为米芾书琴台字,其阳为南山亭……山径至此,石益奇,地益高,所见益远,左江右湖,如在几席矣。[22]”可作为较为完整的概述,除人工建筑外,园林囊括了诸多山林景观与文化古迹(图5),包括古金鲫池、山泉、幽居洞、摩崖石刻等,这在江南私家园林中属极其特殊之例。

图5 小有天园造园要素(底图引自《南巡盛典名胜图录》)

3.2.1 山石──主从分明

梳理尚有的文献资料,发现几乎未有关于假山营造的记载,更多的是对原有山石状貌的描述,如“怪石耸秀”“石色苍翠”“叠嶂作嶙峋”“石笋林立,瘦削玲珑”,再者,一般江南私家庭院中会置石叠山,而小有天园界画中却并无明显体现,可以推测,小有天园的山石景观营造应是基于原有山石,稍加布置。在真山真水的环境中,人工堆叠假山会显得喧宾夺主,这种做法凸显出自然山水的特质,是十分可取的。

从外部环境看,后山惠日峰高垣峻立,其东侧丘壑及幽居洞山石辅主峰之势,暗合山水画所遵循的“主峰最宜高耸,客山须是奔趋”的构图程式[23]。幽居洞旁丹崖之上有米芾所书“琴台”2字,再旁为司马温公所书“家人卦”,隶书12行,每行17字,字径13厘米余,整块石壁长宽约3m,体量远大于主园山石,主园山石体量较小且形式简单,仅在水池周边布置,郑炎《小有天园诗》中“南屏高耸北峰低,小有天园石笋跻”[14]981可作为整体的布局概括(图6)。这样布置,一方面可避免体量过大造成水面局促,另一方面也可凸显后山远势,映衬出主园山石的形质。观自其正北侧,小岛花木为前景,其后池边山石驳岸、建筑为近景,后山古木、丘壑为远景,顺山体走势,景象层层推远,营造出重峦叠嶂的“深远”山林意象。以山林景衬园林景,使“山池开朗,兼高下之姿,兼屏障之势”[20],形成由近及远的主从分明。

图6 山石布局(底图引自《南巡盛典名胜图录》)

3.2.2 花木──疏密得宜

首先将《西湖志纂》和《南巡盛典》中收录的2幅不同时期的小有天园界画进行比对[(前者约作于乾隆十六年(1751年),后者约作于乾隆三十六年(1771年)](图7):小岛上的4株花木在2幅画中均有体现,池北的竹丛,以及植物的姿态、位置均可对应,因此可认为《南巡盛典》小有天园界画具有写实特征。文献中对于植物景观的描述较为简略,因此以《南巡盛典》中收录的小有天园界画为参考,分析其植物景观营造。

图7 《西湖志纂》与《南巡盛典》小有天园界画比较(底图引自《西湖志纂》和《南巡盛典名胜图录》)

小有天园内的植物种类丰富[4-5],植物布局特征在于既有稀疏浅淡处,也有茂密浓重处,其营造是在原有植被基础上的适度增植。

园中花木的种植特点与各空间特征相合,花木以后山为密而主园内较疏(图8)。码头处地势较为平坦,仅在两侧坡度较缓处零散种植乔木,枝干疏朗,既一定程度上围合了空间,给人入园的暗示,也不会遮挡望向湖山的视线。院落后2株乔木,使后山园林不至于一览无余,视线隔而不断,山林空间显得深远无尽。主园中庭院孤植花树,乾隆有“恰同庭树一时开”[11]之句以形容其景,池中岛上有花木,池边花木环植,映水含晖,在这一空间中,花木为院落空间的点缀。后山则以林木为主,且多片植,除原有山林古木,也进行了花木的增植,以梅竹为主,据《小有天园纪略》载:“复于亭(南山亭)侧植梅数百本”,又“莳竹千竿”[10],片状的植物种植使得园林空间与山林空间之间的过渡得到协调。纵观全园的植物景观结构,可总结为“起复相应,疏密得宜”。

图8 植物布局(底图引自《南巡盛典名胜图录》)

3.2.3 水景──动静相宜

小有天园的理水保留了原有的山林特色,水景贯穿全园(图9),其独特性在于对外部西湖之景的活用和内部水源运用的多样性,可谓匠心独具。

图9 水景(底图引自《南巡盛典名胜图录》)

就外部水景而言,西湖水面开阔,为主要观赏面的景观基底,通过视线组织,实现内外空间的沟通与流动。园内内部的水体包括池、溪、泉等多种形态,随着路径、空间的转换而不同。《说杭州》载:“有泉自石隙出,汇为深池,即古金鲫池”[18],可知深池因有山泉而存在,“水多锦鳞,花时落红随波,争相唼喋”[13]为对其的形象描绘,小有天园中后山和主园中各有一水面,文献中并未点明深池是后山的还是主园的,从界画中看主园水面和后山之水未有关联,因此推断古金鲫池位于后山。

码头与入园间以溪为分隔,涧溪幽曲,呈东西向延伸。主园之水为静,水池为视线焦点,水中小岛又植有花木,丰富了水中倒影。后山之水为动,泉随山势而下,遇石而跌,潴者为陂,园记或诗文中多有描述,“落花红织涧边泉”“清泉周流,若环若玦”[23]“崩穴殊窈窕,雨歇散流罢”[24],所指为雨后积水从幽居洞小孔中流出的动态形象,这种景象较人工水景更为生动。纵观全园之水,动静皆有,形态各异,营造出收放自如的节奏感,亦在不经意间与各自的空间特征相合。

4 景境氛围营造

境深化了景的空间体验,小有天园通过空间与景致营造,综合了感官和四时体验,营造出丰富的景境氛围。杨锐指出,“景”为视觉感受,“境”则为身心体验[25],但在中国传统园林中的景境观念中,境的体验基于各种感官对景的综合感知,景并非只是单纯的视觉对象,更是沟通人与自然的媒介[26]。

有诗云“寻幽此为首”[25],乾隆皇帝御诗中“蔚然深秀”“清幽”“深复明净”“入峦谷秀奥幽”[11],点明景之“深”与境之“幽”。在古木覆盖的山林环境中,小有天园的景境氛围以“幽”为主要特征,但在不同空间内,“境”的体验亦存在差异。

主园环境相对内向,通过水面使视线、心绪集中,诗云“清水一霞生,坐对芙蓉夕”,静水映照外部景致,具有较强的环境氛围,层次丰富,坐观静水,景宜幽赏,更多的是引发内心对景物的感知,极大地拓展了园林空间的境界;后山布局形式外向,诗云“湖山夕景佳,兹亭领其佳”,亭踞山巅,视觉空间相对开放,具有丰富的景观体验和身心感知,其所观所感不止于外部空间的静止画面,更多的是随时间变化而产生的动态空间的感官叠加体验。除此之外,曾有诗载“洞外界蔬枰,竹里安茶臼”[25],“蔬枰”指的是如棋盘状的种植地,“茶臼”指代室外饮茶的空间,荷锄蔬枰富有隐逸山林之感,竹丛围合的室外空间清幽雅致,其香静谧幽深(杜甫“风吹细细香”,嘉庆皇帝“翠竹静舒香”皆为形容),反映出传统园林理景设计所创造出来的空间实景与情感理想交融渗透的审美意境[27]。

处于山林中,独特的声景填补了小有天园实体空间中的结构性空白,“声景”作为重要的“景”之一,可调动感官,引发游者精神层面对景观的感知[27]。历来游者赋诗:“细雨杂鸣泉”“水有清音雨喜陪”“蝉鸣四山静”“林猿答樵唱”,清泉、蝉鸣、猿声,多重交织,山林氛围清旷幽深,不同于市肆园林中堆山挖池仿山水意象营造的幽境,小有天园的园境源于原有的自然山林。除此之外,净慈寺的晨钟暮鼓四时不断,身处园中可“坐听晚堂钟”,居于园中有远离尘世之感,姚燮言“愿此皈依俗氛”。乾隆皇帝在仿建小有天园时,“激水作瀑,泠泠铮铮”,并解释“尽态极妍而不必师,所可师者其意而已”[28],意在仿其声景,再现小有天园的园境,不过小有天园的山林意境源于其天然的环境基础,虽设法模仿,但这属于西子湖畔自然山水园独有的特色,仍是很难超越的。

除此之外,小有天园的景境氛围隐含了道家仙境的意味。一方面,园内云气浓重,历来诗词中多有描述:“崭崖白云堆,幽壑神所辟”[25]“如倚妙鬘云中住,便是超尘劫外仙”[11]“微雨方作阴,秀云忽收岭”[29],乾隆皇帝赐名“小有天”,并题“胜阁”“入云”二匾,实际上是将自己的游观体验融于此(“小有天”本身带有道教仙境的含义);另一方面,园中的幽居洞又称仙人洞,据传为葛仙翁修仙之处,游者至此便可引发相关联想。

乾隆皇帝最后一次巡幸小有天园时有感:“向年由此园,无过咏佳景。春风此重来,乃觉别有省……然而难言哉……[11]”“难言”反映出园林景境的丰富性,园景所营造的园境具有时间的层次性,游者的内心感受来源于园林空间周期性变化产生的印象叠加,以及引发的延续和联想,所谓“景有尽而意无穷”。

5 结语

综合以上分析,可以理解沈复所言的“结构之妙”。小有天园在选址、布局、理景等方面都具有鲜明的地域风格,作为典型的自然山水园,小有天园的园林营建并不是程式化的,其布局结构与视景营造呈现的是在真山真水依托下稍作经营的结果。造园者顺应山势地形进行园林布局,营造富有节奏韵律的空间序列,并就地取材,将基址内的水源、花木、山石等稍加布置,使园中景含山林意趣,境幽然而深,其造园理念和手法很好地诠释了“虽由人作,宛自天开”的理念,体现了因地制宜的思想。以自然山水为基底进行园林营造,使“山水依附”,这是杭州西湖畔私家园林的常见做法[30]。

本文对小有天园布局结构和景境营造的研究,旨在凸显自然山水园造园手法的独特性和园林特质,引起更多对自然山水园以及西湖周边私家园林的关注与研究,补充江南私家园林理论体系,并且这种园林营造手法值得现代风景园林借鉴与参考。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。