德高望重琵琶泰斗 海纳百川经典传承

——作为作曲家的刘德海

○ 高为杰

刘德海先生去世一周年了。去年从一月初全家去成都过年,随后因疫情爆发就一直滞留在那里,直到四月十九日才回北京并又居家隔离十四天,以至都未能与德海兄作最后的告别,成为无法释怀的遗痛!

与德海兄相识是我在1989年调北京中国音乐学院工作与他成为同事以后。因为不在同一系,最初交往并不多。后来于1997年,时任附中校长沈诚教授在附中组建中国少年民族乐团(同时分设弹拨与弓弦两个乐团),任命刘顺教授为乐团常任指挥,刘德海先生为乐团总艺术指导,我则充当乐团的创作顾问,并于1998年初正式开会共同商议谋划乐团建成后的各项事宜。这样一来,与刘德海先生就有了共事合作的关系。当时在会上商量安排邀请一些作曲家为乐团委约创作一批作品来录制一套建团亮相的CD,我还提议在委约的新作品交稿之前可以先改编一些西洋经典曲目作为多声部合奏的乐队训练之用,德海也欣然赞同。随即我为弹拨乐队编配了美国作曲家巴伯的《柔板》提供给刘先生来训练乐队。排练后他也非常喜欢,并在排练过程中共同商量解决一些技术细节问题(比如扬琴由于没有止音装置延音过长以致干扰和声等问题)。后来该曲演出竟大受欢迎,遂成为弹拨乐团的保留曲目。2000年为刘德海先生从艺50周年暨从教40周年而举办的“和美颂”庆祝音乐,会我又专门为弹拨乐团创作了《和风曲》献给他,由刘德海先生亲自指挥乐团在音乐会上首演,并随即同赴深圳、香港巡演及一起为当地音乐界人士讲学交流。我们在这些合作交往的过程中彼此逐渐有了更多接触与了解,并成为旨趣相投的朋友。

作为琵琶大师的刘德海,他琵琶演奏的高超艺术成就,已然举世公认,毋需我来评说。这里只想说说对作为作曲家的刘德海(我的同道)及其作品的一些印象。

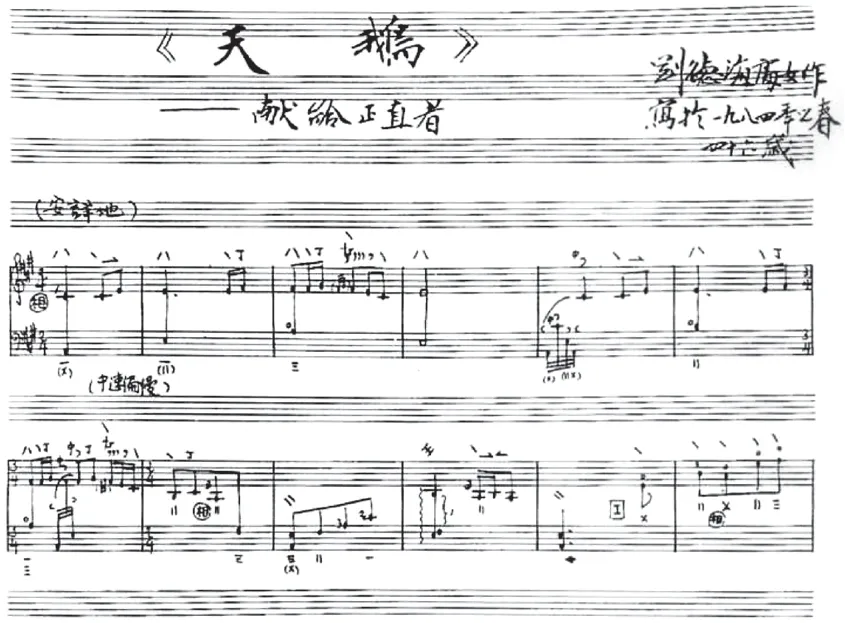

刘德海在作曲方面的成就,在我看来完全可以与他演奏的成就相媲美。他专为琵琶作曲,就像肖邦专为钢琴作曲一样。如果说肖邦是波兰的钢琴诗人,刘德海就是中国的琵琶诗人!如果说全世界学钢琴的人都必弹肖邦,我相信,将来全世界想学琵琶的人,也一定绕不过刘德海的琵琶作品!刘德海的作曲生涯早在1960年创作《马兰花开》(据同名歌曲改编)就开始了。据他自述:“这一生无心当作曲家,不过一个乐手时常演奏自己亲手谱写的曲子与人们直接沟通,保持艺术灵感兴奋状态和审美活动现实感是很有意思的。”1973年,他担任独奏并参与创作了中国第一首琵琶协奏曲《草原小姐妹》之后,作为作曲家的身份更得到确认。而他自认为自己真正独立原创的作品始于1984年春的《天鹅—献给正直者》(乐谱上作者标明“刘德海处女作”,见图1)。就这样,他的作曲活动一发不可收,再也没有停歇,直至去世(他的绝笔之作《平安玉珠送亲人—献给白衣天使》完成于2020年2月底新冠疫情肆虐期间,离不幸病逝仅一个多月)。

图1 刘德海手稿《天鹅—献给正直者》开头

刘德海的琵琶音乐创作有他独立的也是独特的主体性与当代性,与通常流行的主流创作路向很不相同。他不以某种习以为常的意识形态教条作为创作的先行导向,用刘先生自己的话,就是“强调用音乐说话”,不要“说教”。无论是演奏还是创作,刘先生再三提到要回归童心。他在《一字篇》中说:“归正返璞、返老还童;晚年努力修一个童心,以出世之虚心做入世之实事。一切皆归于和谐和美之中为最佳状态。”他在2017年八十岁时创作的琵琶曲《平安之夜》乐谱手稿上特意写上尼采的“回到儿童时代”(尼采完整的句子是“一个人真正的成熟,就是重新走向孩子般的清澈”)这句话,并说:“尼采一句话牵挂琵琶人……琵琶人自豪地告诉世人:我们已经见到彼岸光亮的‘儿童时代’了。”其喜悦之情溢于言表!看来他确实是把回归童心作为自己创作的座右铭了。

刘德海把回归童心的音乐作品称为具有“童性”的音乐。他认为无论中外的许多经典之作都富有童性,比如巴赫、莫扎特乃至阿炳(华彦钧)的音乐。他也认为我国琵琶传统曲目如《瀛洲古调》中的曲子,“大都是形象生动、具有童性的音乐”。在我看来,他是把“童性”作为艺术创造的一种重要的美学范畴来看待的。刘先生倡导的音乐“童性”,并不仅仅指狭义的作为一种体裁类型的儿童音乐,不仅是对儿童嬉戏情趣的简单描摹,也不是指专为儿童写的音乐。他念兹在兹的“童性”,是在呼唤一种他所特别推崇的艺术审美范畴,具有更深层的人文哲理意涵,那就是艺术家在创作作品时要怀有纯洁的童心,以童心的审美态度而非功利态度来看待世界,归根结底就是要追求至真、至善、至美的音乐境界,是爱心、赤诚、朴素、无邪的艺术品格。艺术的“童性”,与艺术家的年龄无关。刘先生步入中老年以后创作了大量作品,如套曲《人生篇—1.天鹅 2.老童 3.春蚕4.秦俑 5.童年》(1984—1985);《田园篇—1.天池 2.一指禅 3.故乡行 4.金色的梦 5.“乡土风情”系列—(1)踏青(2)磨坊(3)纺车(4)陀螺(5)滚铁圈(6)杂耍人(7)不倒翁(8)木鸭(9)风铃(10)秧歌迪斯科 6.新中花六板》(1991—2001);《宗教篇—1.滴水观音 2.喜庆罗汉3.晚霞情趣 4.白马驮经》(1995—1998);《怀古篇—1.长生殿 2.昭陵六骏》(1998—2001);《指尖芭蕾》(2011);《雨雪情诗》(2014);《听茶》(2016);《龟兹思乡曲》(2020)等等,其中许多都是超越作者年龄童心未泯返璞归真的佳作。他六十岁时作的《晚霞情趣》还留有题记:“步入晚年,最惬意的事是在黄昏远望彩霞弹奏‘儿童音乐’”;七十五岁时作新江南丝竹《妈妈的爱》,起兴于忆念小时候母亲给他压岁钱时的暖心情景,那更是返老还童的真情流露了!在这些富于童性的作品中,往往还体现出刘德海独有的那份幽默与诙谐,有时还有点“老顽童”的味道,用他自己发明的一些新手法,如特殊定弦、不协和音、突然转调、正反弹、各种奇特泛音、新三指轮等等不寻常的音响与属于他自己独特的音乐语言,常常令听者会心莞尔、忍俊不禁,继而拍案叫绝!

刘德海留给世人的另一份具有不朽价值的创作遗产,是他对中国传统曲目“旧曲新弹”的改编整理。刘德海先生把“传统”置于“过去—现在—未来”三个历史阶段来重新认识。他认为:“传统是相对凝固的,又是流变的,在不断地创作过程中得以不断发展。绝对的、凝固不变的音乐传统几乎是不存有的。而生长在我们现时代的人无时无刻不在为未来制作新的‘传统’。因此,我们的艺术家应当花更多的精力去创造传世之作。”为此,刘德海不遗余力地去挖掘并重新诠释传统曲目,使它们焕发出新的生命活力,新的审美价值。

经他改编并重新演绎过的传统乐曲很多,如《青莲乐府》(据李廷松版)、《大浪淘沙》(阿炳原曲)、《谨奉礼》(据上海白云观道教音乐)、《瀛洲古调:文板八曲》(据樊伯炎传谱)、《瀛洲古调:快板八曲》(据曹安和演奏谱)、《平沙落雁》(据杨大钧演奏谱)、《昭君出塞》(据广东音乐张正秋演奏谱)、《塞上曲》(据吴梦飞传谱)、《陈隋》(据曹安和演奏谱)、《汉宫秋月》(据瀛洲古调曹安和传谱)、《浔阳月夜》(据平湖派杨大钧、樊伯炎两种演奏谱合编)、《柳青娘》(据潮州音乐改编)、《霸王卸甲》(据古曲新编)、《十面埋伏》(据古曲新编)等。其中许多刘德海新编版本都具有当代的标杆意义,是堪称可以从“现在”传承到“未来”的“求同求异,另辟新境”的新传统。他的改编打破流派的藩篱,“兼收并蓄、博采众长”,“以变求不变”,大大丰富了琵琶的表现力和推陈出新的艺术魅力。他的改编是在深入历史解读的基础上作出的具有当代性的别开生面的新诠释,因而不仅具有建构“旧曲新弹”版本曲库的实践意义,而且具有琵琶史学意义上的学术价值。

不得不提的是我特别欣赏的《霸王卸甲》的改编,刘氏诠释的新版本聚焦于英雄末路的悲剧性,强化了情绪对比的交响性,深刻揭示了人性的复杂性以及不以成败论英雄的哲思性。尤其是曲终在一个似乎从主调崩裂出来的不协和泛音和弦上戛然煞住。(见谱例1)

谱例1 刘德海改编《霸王卸甲》结尾

可真是神来之笔,“四弦一声如裂帛”,暗示了霸王自刎刀甲落地的惨烈场景,直令人心惊肉跳不寒而栗!刘先生根据阿炳原作《大浪淘沙》改编的演绎版,也展示了改编者一种新的视角。他认为应改变过去对阿炳音乐那种要表现苦大仇深的“说教”式的理解,重新回到阿炳音乐中“贴近自然的诗意般的冲动”。改编谱对原作也适当删节剪裁,使全曲的结构更加精炼。

我还想特别提一下刘德海改编的《飞花点翠》(《瀛洲古调:文板八曲》之八)和《塞上曲》。因为我曾为刘氏优秀弟子杨靖教授的演奏配过伴奏(前者为琵琶与中西打击乐,后者为琵琶与弓弦乐队),因而比较熟悉,也特别喜欢。刘先生改编的这两首曲子,既不强颜欢笑,也不故作悲痛欲绝,而是强调清新自然。刘德海常说;“欢娱之词难好,愁苦之音易工”,意思是说刻意表现愁苦,虽然容易奏效,但也常常可能是廉价的。他总是认为回归音乐清新自然的本性是最不容易的。顺便在这里说说我为这两曲编配伴奏的一些想法和体会。所谓配伴奏,我认为就是为本来美丽的乐曲缝制一袭既合身又好看的戏装。不可画蛇添足,但求锦上添花。比如《飞花点翠》的伴奏着意于色彩的渲染,在云锣、颤音琴、马林巴等打击乐器星星点点的音响烘托下,使音乐意境更富诗情画意。《塞上曲》的伴奏以弓弦乐器由“线”汇合成的色调浓郁的和声“面”,来衬托琵琶颗粒性颤动的旋律,使音乐意象更为委婉深沉。我的愿望就是让这些伴奏能与原曲珠联璧合,也能成为原曲的合体而如德海所说的“传统流变”中的新款式而得以流传。这是我与德海兄作为作曲同行之间的一次合作交集,也是一份永久而珍贵的乐缘纪念。

作为作曲家的刘德海,与他作为杰出的琵琶演奏家一样,一生精进求变,海纳百川,融会贯通,成为开创一代新风的琵琶作曲大家。他在作曲方面留给我们的遗产已然成为经典,值得我们去好好学习,好好传承,并发扬光大!