急性缺血性卒中患者无症状深静脉血栓形成危险因素分析

李巍 王莉莉 李海燕 付睿

急性缺血性卒中系指脑局部供血障碍所致脑 组织缺血、缺氧引起的组织坏死、软化,从而产生相应脑功能缺损症状的一组综合征,其发病率占我国脑卒中的69.60%~70.80%[1⁃2],具有高死亡率、高病残率之特点。统计显示,急性缺血性卒中发病3个月时的病死率为9.00%~9.60%、病残率34.50%~37.10%[3⁃4]。缺血性卒中患者可伴发深静脉血栓形成(DVT)、肺栓塞、脑卒中相关性肺炎及尿路感染等并发症,其中以深静脉血栓形成最为常见,大多发生于脑卒中后2~7天[5]且以无症状者居多[6⁃7],急性缺血性卒中发病后3周内无症状深静脉血栓发生率可达11.50%[8]。因此,于发病早期甄别发生深静脉血栓之高危人群,对挽救患者生命至关重要。目前关于急性缺血性卒中深静脉血栓形成危险因素的研究主要集中于症状性深静脉血栓形成[9],如高龄、女性、房颤、糖尿病、肿瘤、重型脑卒中和肢体活动障 碍 等[8,10⁃12]。晚 近 研 究 显 示,住院 时 间 长、重度脑卒中、血浆D⁃二聚体和血糖水平升高亦是无症状深静脉血栓形成的重要危险因素[8],但导致二者发生的危险因素是否存在一致性,仍有待进一步探索。本研究以首都医科大学附属北京世纪坛医院神经内科近年收治的239例急性缺血性卒中无症状深静脉血栓患者为观察对象,在回顾分析其发病特点的基础上重点筛查病程中诱发无症状深静脉血栓形成的危险因素,以为预防和治疗提供参考依据。

对象与方法

一、研究对象

1.诊断标准(1)急性缺血性卒中诊断符合《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》相关标准[13],并经头部CT和(或)MRI所证实。(2)深静脉血栓形成诊断标准满足以下条件:因急性缺血性卒中入院;入院7 d内下肢静脉多普勒超声检查显示,患肢深静脉呈低回声血栓信号、血栓段静脉腔内无或仅少量血流信号且探头加压管腔压闭不能。

2.纳入与排除标准(1)急性缺血性卒中并发无症状深静脉血栓诊断明确。(2)年龄≥18周岁。(3)急性缺血性卒中发病至入院时间≤3 d。(4)凡存在以下情况者均不在本研究观察范围之内:短暂性脑缺血发作(TIA)、脑出血、蛛网膜下腔出血(SAH),发病前已出现活动受限或入院时即诊断为深静脉血栓形成,以及入院时接受过抗凝治疗或临床资料不完整者。

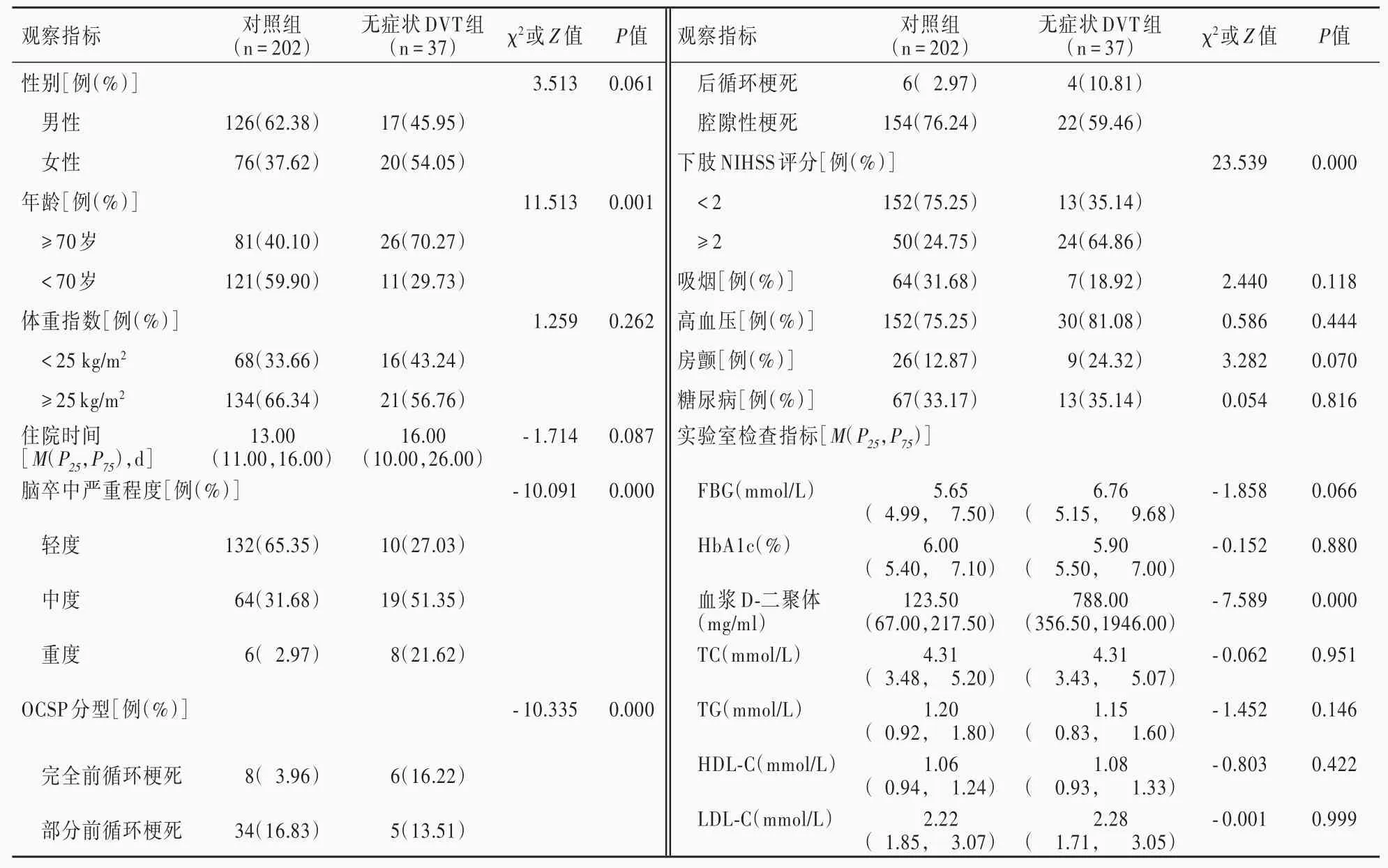

3.一般资料选择2018年9月至2019年6月在我院神经内科住院治疗的急性缺血性卒中患者共239例,男性143例,女性96例;年龄≥70岁者107例(44.77%)、<70岁132例(55.23%);体 重 指 数(BMI)≥25 kg/m2者155例(64.85%)、<25 kg/m2者132例(55.23%);住院时间3~168 d,中位时间为13(11,17)d。根据脑卒中严重程度分为轻度142例(59.41%)、中度83例(34.73%)、重度14例(5.86%);根据英国牛津郡社区脑卒中项目(OCSP)分为完全前循环梗死14例(5.86%)、部分前循环梗死39例(16.32%)、后循环梗死10例(4.18%)、腔隙性梗死176例(73.64%);美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)下肢活动评分<2者165例(69.04%)、≥2者74例(30.96%)。不良嗜好及既往史统计:吸烟占29.71%(71/239);合 并 高 血 压 者 占76.15%(182/239)、糖 尿 病33.47%(80/239)、房 颤14.64%(35/239)。根据是否合并无症状深静脉血栓分为两组:无症状深静脉血栓形成组(无症状DVT组)37例(15.48%),包括双侧深静脉血栓形成12例(32.43%)、单侧深静脉血栓形成25例(67.57%),共累及49侧下肢[下肢近端静脉11侧(22.45%)、远端静脉38侧(77.55%)];无深静脉血栓形成组(对照组)202例(84.52%),两组患者一般资料详见表1。

表1 无症状DVT组与对照组患者一般资料的比较Table 1.Comparison of general data between asymptomatic DVT group and control group

二、研究方法

1.病史采集(1)基线资料:根据我院病案登记资料,分别记录入组患者性别、年龄、体重指数、住院时间、既往史(高血压、糖尿病、房颤)和吸烟史。(2)量表评价:采用NIHSS量表下肢评分评价患者下肢活动能力,单侧下肢评分共为4,分值越高、下肢肢体瘫痪程度越严重。根据NIHSS量表对急性缺血卒中严重程度进行分型,轻度0~4、中度5~14、重度>14;依据OCSP量表,将缺血部位分为完全前循环梗死、部分前循环梗死、后循环梗死、腔隙性梗死,共4型。(3)实验室指标:患者于入院<24 h空腹采集肘静脉血12 ml,分别行空腹血糖(FBG),血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL⁃C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL⁃C),以及血浆D⁃二聚体和糖化血红蛋白(HbA1c)检测。

2.统计分析方法采用SPSS 23.0统计软件进行数据处理与分析。呈非正态分布的计量资料以中位数和四分位数间距[M(P25,P75)]表示,采用Mann⁃WhitneyU检验。计数资料以相对数构成比(%)或率(%)表示,行χ2检验或Mann⁃WhitneyU检验。无症状深静脉血栓形成危险因素的筛查采用单因素和多因素前进法Logistic回归分析,选入与剔除变量标准为α入=0.05,α出=0.05。采用Sigmaplot软件绘制受试者工作特征曲线(ROC曲线),并计算曲线下面积(AUC)、截断值、灵敏度、特异度、阳性预测值和阴性预测值。以P≤0.05为差异具有统计学意义。

结 果

无症状DVT组与对照组患者年龄(P=0.001)、脑卒中严重程度(P=0.000)、OCSP分型(P=0.000)、下肢NIHSS评分(P=0.000)、血浆D⁃二聚体(P=0.000)水平比较差异具有统计学意义;对不同严重程度脑卒中患者无症状深静脉血栓发生率进行两两比较,无症状DVT组重型(Z=⁃2.441,P=0.044)和中型(Z=⁃11.839,P=0.000)脑卒中所占比例高于、轻型比例(Z=⁃8.357,P=0.000)低于对照组。对不同OCSP分型患者无症状深静脉血栓的发生率进行两两比较,与对照组相比较,无症状DVT组完全前循环梗死所占比例更高(Z=3.016,P=0.015)、腔隙性梗死比例较小(Z=2.660,P=0.047)。而两组患者性别、体重指数、住院时间、吸烟、高血压、房颤、糖尿病、空腹血糖、糖化血红蛋白、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇等项指标差异均无统计学意义(P>0.05,表1)。

单因素Logistic回归分析显示,年龄≥70岁(P=0.001)、住院时间(P=0.025)、中度(P=0.001)和重度(P=0.000)脑卒中、完全前循环梗死(P=0.005)和后循环梗死(P=0.024)、下肢NIHSS评分≥2(P=0.002)、血浆D⁃二聚体(P=0.000)和甘油三酯(P=0.041)水平升高为急性缺血性卒中并发深静脉血栓的危险因素(表2,3);将单因素Logistic回归分析中符合条件的变量纳入多因素Logistic回归方程,结果显示,高水平血浆D⁃二聚体(OR=1.012,95%CI:1.011~1.013;P=0.000)是急性缺血性卒中并发无症状深静脉血栓形成的危险因素(表4)。

表2 无症状深静脉血栓形成影响因素的变量赋值表Table 2.Variable assignment table of influential factors for asymptomatic DVT

表4 无症状深静脉血栓形成影响因素的多因素前进法Logistic回归分析Table 4.Multivariate forward Logistic regression analysis of influential factors for asymptomatic DVT

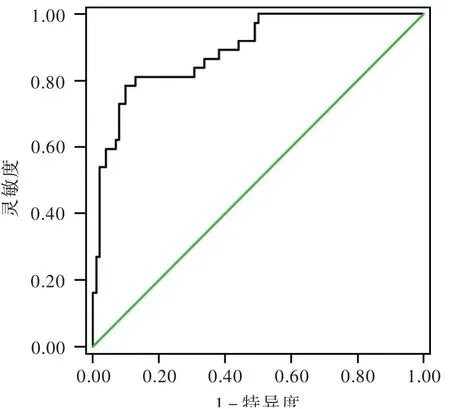

绘制D⁃二聚体ROC曲线,当AUC值为0.89±0.03(95%CI:0.846~0.929,P=0.000)时,Youden指数最大,为0.685,以其所对应的值作为截断值,为343 ng/ml,对应的灵敏度为0.784、特异度0.901、阳性预测值0.592、阴性预测值0.958(图1)。

图1 D⁃二聚体与无症状深静脉血栓形成关系的ROC曲线显示,当曲线下面积为0.89±0.03(95%CI:0.846~0.929,P=0.000)时,所对应的截断值为343 ng/ml、灵敏度为0.784、特异度0.901Figure 1 ROC curves showed relationship between D⁃dimer and asymptomatic DVT The area under the curve was 0.89±0.03(95%CI:0.846-0.929,P=0.000),and the cut⁃off value corresponding to sensitivity at 0.784 and specificity at 0.901 was a D⁃dimer of 343 ng/ml.

表3 无症状深静脉血栓形成影响因素的单因素Logistic回归分析Table 3.Univariate Logistic regression analysis of influential factors for asymptomatic DVT

讨 论

深静脉血栓形成是血液在深静脉内不正常凝结引起的静脉回流障碍性疾病,主要由静脉壁损伤、血流缓慢和血液高凝状态所致,好发于大型手术后或严重创伤后、长期卧床、肢体制动、肿瘤患者等[14]。深静脉血栓常发生于下肢,表现为肢体肿胀、疼痛,体格检查可见患肢呈凹陷性水肿、软组织张力增高、皮肤温度增高,肢体有压痛,但由于上述症状均缺乏特异性,故极易误诊或漏诊,导致不良结局[15]。因此,明确无症状深静脉血栓形成的危险因素,早期预防,可有效降低其发生率。

本研究旨在探讨急性缺血性卒中患者无症状深静脉血栓形成的危险因素,并分析危险因素对该病的预测价值,共纳入急性缺血性卒中患者239例,其中无症状深静脉血栓形成患者为37例占15.48%,以70岁以上、中至重度脑卒中、下肢功能严重受损(下肢NIHSS评分≥2),以及完全前循环梗死和后循环梗死患者所占比例较高,但经统计学分析,上述指标均非本研究急性缺血性卒中并发无症状深静脉血栓形成的危险因素,可能与样本量较小有关。

血浆D⁃二聚体是纤维蛋白复合物溶解时产生的降解产物,于大多数血栓形成患者中均可以观察到D⁃二聚体水平显著升高表现[8],有研究表明,血浆D⁃二聚体作为血栓标志物在提示急性缺血性卒中后高危深静脉血栓形成人群方面具有潜在的临床应用价值[11,16]。Kelly等[17]认为,于急性缺血性卒中发病第9天检测血浆D⁃二聚体水平,对深静脉血栓形成具有较好的预测性。Balogun等[11]对急性缺血性卒中患者入院时的血浆D⁃二聚体水平进行分析,发现调整混杂因素后血浆D⁃二聚体水平与深静脉血栓发生风险呈正相关,即血浆D⁃二聚体水平越高、发生深静脉血栓的风险越大。本研究多因素Logistic回归分析表明,急性缺血性卒中发病7天内高水平的血浆D⁃二聚体是无症状深静脉血栓发生的主要危险因素(OR=1.012,95%CI:1.011~1.013;P=0.000),其截断值,以及诊断敏感度、特异度、阳性预测值和阴性预测值分别为343 ng/ml,0.784、0.901、0.592和0.958,当AUC值为0.89±0.03时,提示入院时血浆D⁃二聚体水平升高有助于筛查无症状深静脉血栓的高危人群。一项针对452例急性缺血性卒中患者的研究显示,血浆D⁃二聚体水平越高、发生深静脉血栓的风险越高,以0.38 mg/L为截断点,血浆D⁃二聚体预测深静脉血栓形成的灵敏度为79%、特异度78%、阳性预测值35%、阴性预测值96%[8],该项研究进一步证实血浆D⁃二聚体具有筛查急性缺血性卒中后高危无症状深静脉血栓人群的临床价值。D⁃二聚体检测方便、成本低、重复性良好,对缺血性卒中患者临床血栓评估方便快捷。

综上所述,D⁃二聚体是急性缺血性卒中患者无症状深静脉血栓形成的重要标志物,其水平升高是无症状深静脉血栓形成的潜在危险因素,对高风险人群进行积极的干预,将有助于降低急性缺血性卒中患者深静脉血栓形成的发生率。本研究仅为一项回顾性研究,样本量较小,病例选择及资料收集可能存在选择偏倚等,相关结论仍有待大样本、多中心临床研究加以验证。

利益冲突无