山西省不同年代旱地小麦产量构成因素及抗旱性特征分析

王 云 乔 玲 闫素仙 武棒棒 郑兴卫 赵佳佳

(1芮城县农业农村局,044000,山西运城;2山西农业大学小麦研究所,041000,山西临汾)

小麦是我国的主要粮食作物之一,建国以来其产量已得到显著提升。产量提高受诸多因素影响,如肥料投入、灌溉条件改善、种植技术改进和品种改良等,其中品种改良对小麦增产贡献达 30%~40%[1]。产量是其多个构成因素的综合体现,关于小麦品种改良中产量构成因素的变化对产量的影响已有大量研究[2-4]。Perry等[5]认为地上部生物量的提高是产量提高的主要因素,但Brancourt-Hulmel等[6]发现地上部生物量在品种更替过程中无显著改变,与产量提升相关性不显著。法国现代小麦品种具有更高的穗粒数和千粒重[7];澳大利亚地区小麦的千粒重则呈下降趋势[5]。钱曼懋等[8]发现我国北部冬麦区在1960s-1990s期间主要通过提高千粒重达到增产效果;谢海松等[9]则认为随年代小麦品种的每穗小穗数呈增加趋势;Sun等[10]研究表明,陕西省旱地小麦单位面积穗数和穗粒数随年代呈波动式变化,千粒重呈显著性增加;刘新月等[11]认为在黄淮旱地小麦高产育种进化中,千粒重和穗粒数逐年缓慢上升。可见,由于不同地区生态气候差异,其品种更替过程中产量构成因素的表现亦存在差异。分析不同年代小麦品种产量构成因素的变化趋势,寻找品种改良过程中产量提升的生理及形态机制,对小麦育种的性状选择具有指导意义。

我国干旱与半干旱区小麦产量占总产量的50%以上,水分环境不稳定是限制小麦生长发育的主要因素。干旱胁迫下小麦株高和地上部生物量降低,影响根冠比和干物质分配,使有效穗数、穗粒数和千粒重降低,不利于产量的提高[12-14]。多年的生产实践表明,在旱作麦区选用节水抗旱、高产稳产小麦是抵御干旱、提高产量的重要措施。因此,分析旱地小麦品种产量特征,进一步了解旱区小麦抗旱特性,有助于半干旱地区小麦抗旱遗传改良。

山西省小麦种植区域属于典型的干旱与半干旱区,主要靠自然降雨,旱地小麦面积约占总面积的60%[15],旱地小麦在山西省农业生产中占有重要地位。此外,山西小麦历来以抗旱闻名,如晋麦33、长6878和晋麦47等品种被选为国家旱地小麦区域试验对照品种,其中晋麦47从20世纪90年代至今一直作为黄淮北片旱地、山西南部旱地和陕西渭北旱地区域试验的对照品种[16]。目前,关于山西省小麦农艺性状演变的研究已有很多[11,17-19],但对旱地小麦的研究仅采用参试品种监测数据,缺乏代表性,且并未研究抗旱性的演变规律。本研究通过分析不同水分条件下山西省旱地小麦在品种更替过程中产量性状变化规律,探明品种演化中起决定作用的产量性状以及品种抗旱特性,有助于掌握旱地小麦育种方向,为进一步提高产量提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料及设计

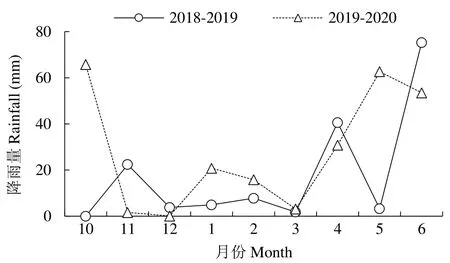

选用不同年份育成的山西省旱地小麦品种 85个(表1),于2018-2019和2019-2020年度种植于山西省临汾市试验基地,10月上旬播种,次年6月中旬收获。采取裂区区组设计,设雨养(rain-fed,RF)和灌溉(well-watered,WW)2种水分处理为主区,雨养处理为自然降雨(生育期平均降雨量约206.95mm)(图1);灌溉处理为在越冬期、拔节期和灌浆期3次灌水,灌溉量均为700m3/hm2。副区为85个小麦品种,采用随机区组设计,小区面积2m2,2次重复。灌浆期用直尺测量旗叶长、旗叶宽;成熟期测量小麦株高、小穗数、穗粒数等;收获后,测定各小区产量及千粒重。

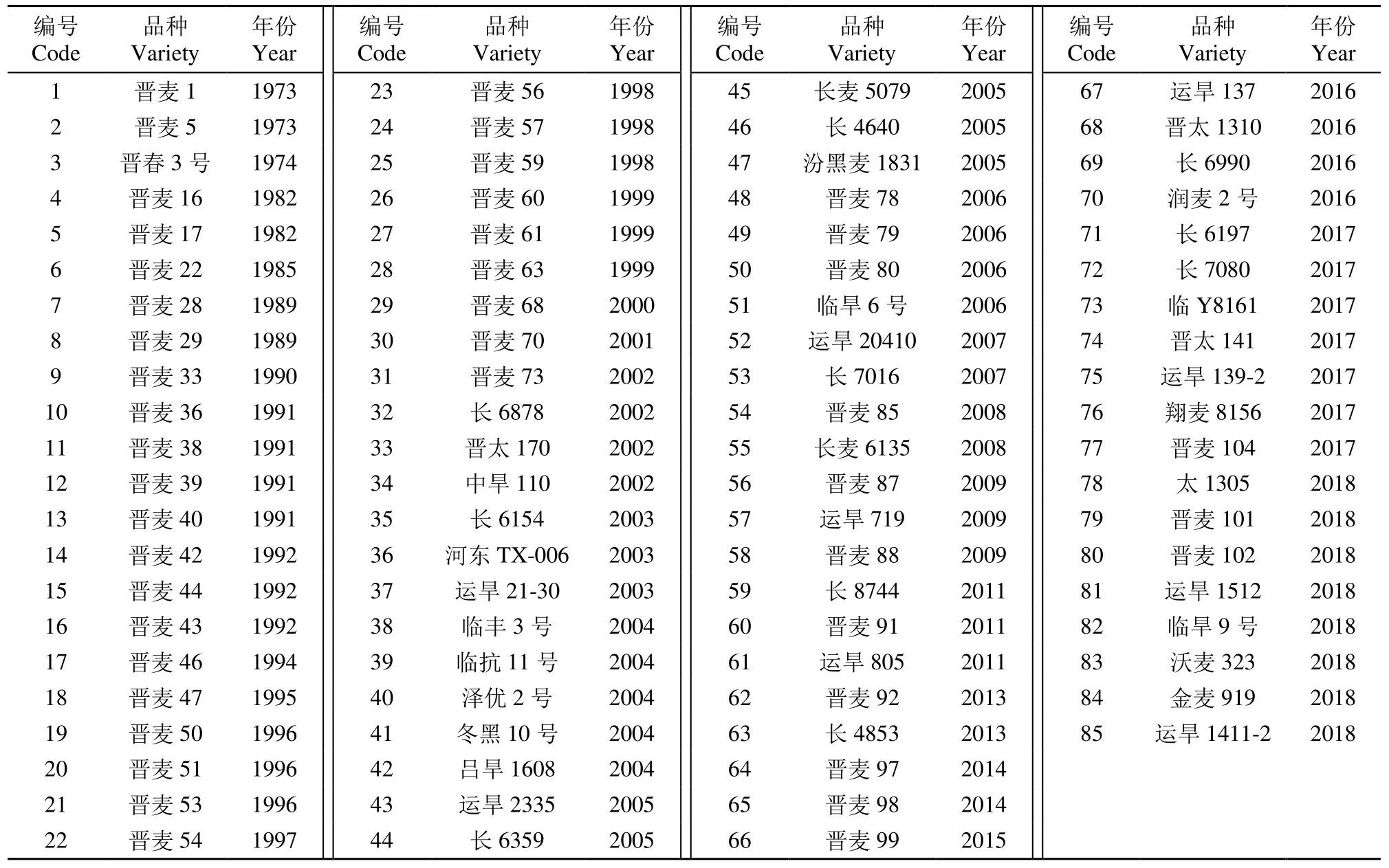

表1 山西省旱地小麦育成品种Table 1 Dryland wheat varieties bred in Shanxi province

图1 小麦生育期内月降雨量Fig.1 Monthly rainfall during the wheat growing seasons

1.2 抗旱性评价

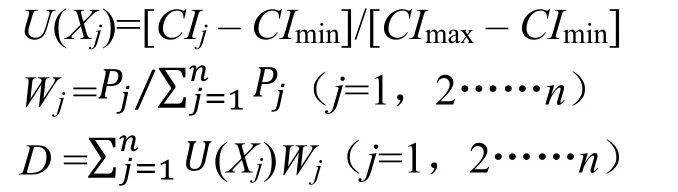

参照李龙等[20]和吕学莲等[21]的方法计算抗旱系数(DTC)和综合抗旱能力评价值(D值)。抗旱系数为处理与对照的相对值,公式为:

DTCi=Xi(k)/CXi(k)

式中,Xi(k)和CXi(k)分别表示灌溉和雨养条件下性状的测定值。

式中,U(Xj)表示第j个主成分的隶属函数值,CImin表示所有材料中该主成分的最小值,CImax表示所有材料中该主成分的最大值;Wj表示第j个主成分在所有主成分中的重要程度,Pj表示各材料第j个综合指标贡献率,n为主成分数量;D为综合抗旱能力评价值,D越高,表示该材料的综合抗旱能力越强。

将各品种按照抗旱综合评价分为3级[22],1级:D值≥0.50,为高抗旱型;2级:D值在0.30~0.49之间,为较抗旱型;3级:D值<0.30,为不抗旱型。

1.3 数据分析

采用SPSS 24.0软件进行方差分析和相关性分析,并用Origin 2020软件作图。

2 结果与分析

2.1 山西旱地小麦产量性状变异

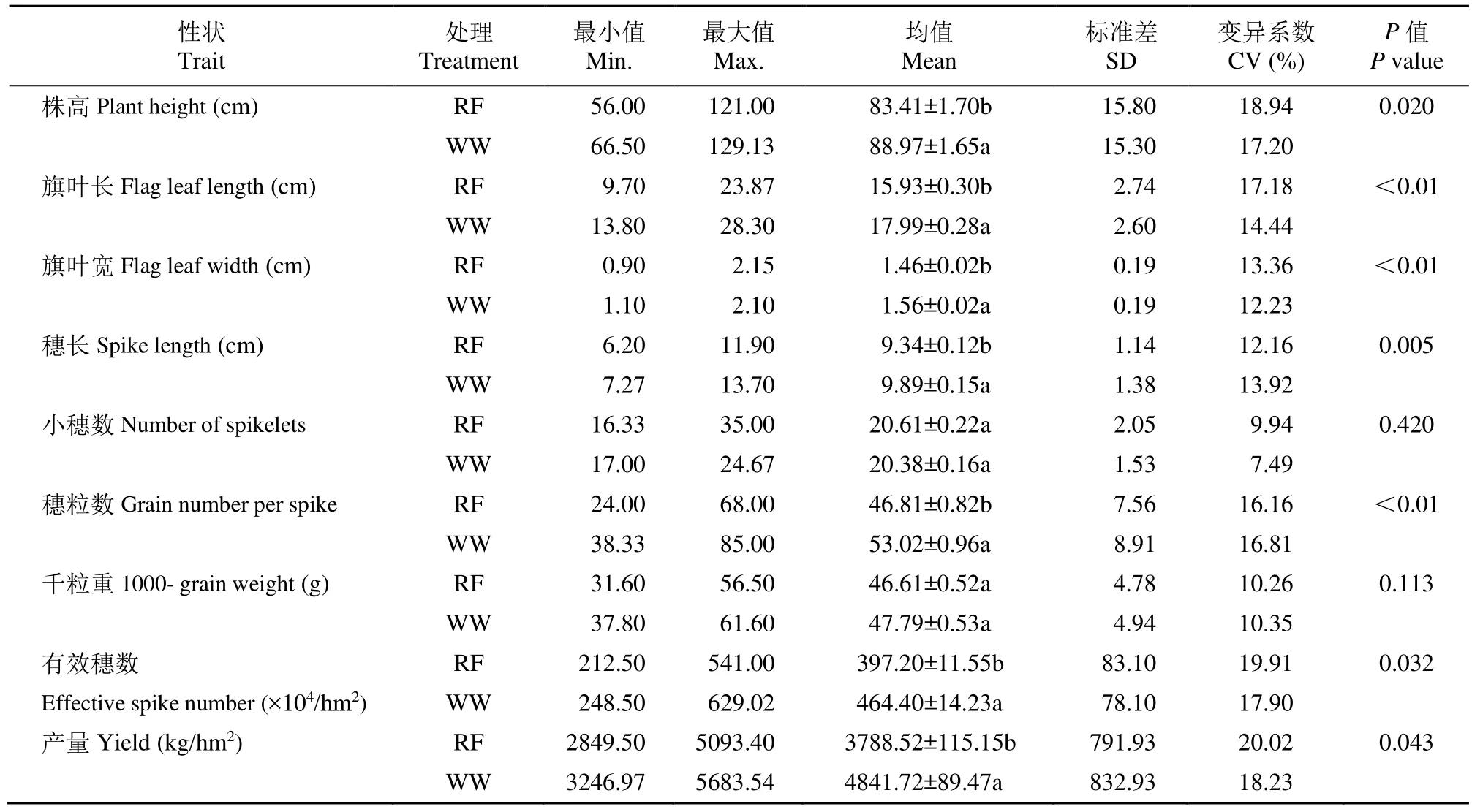

通过分析雨养和灌溉条件下株高、旗叶和产量等性状(表 2),可以看出山西旱地小麦各性状变异系数为7.49%~20.02%,多样性丰富。综合分析 2年小麦籽粒产量发现,灌溉处理下山西旱地小麦的平均产量为4841.72kg/hm2,显著高于雨养条件(3788.52kg/hm2);2个处理下产量的变异系数均较大(20.02%和18.23%),变幅为2849.50~5683.54kg/hm2,可见产量受基因型和环境共同影响。小穗数的变异系数较小,且2种处理下无显著差异,表明小穗数主要受遗传因素控制,受环境因素影响小。有效穗数、穗粒数和千粒重是产量构成的三大要素,其中,穗粒数和有效穗数的变异系数较大;千粒重在2个处理间差异不显著,平均值分别为46.61g和47.79g,变幅为31.60~61.60g。灌溉处理下的穗粒数和有效穗数显著高于雨养条件下,可见不同品种间产量三要素变异较大,千粒重受环境因素影响小,穗粒数和有效穗数受水分影响较大。

表2 山西旱地小麦在雨养和灌溉条件下旗叶及产量性状差异分析Table 2 Variance analysis of flag leaves yield traits of dryland wheat varieties in Shanxi under rain-fed and well-watered treatments

旗叶是小麦籽粒碳水化合物的主要来源,提高光合能力可提高小麦产量,山西旱地小麦旗叶长、旗叶宽变异较大,2种处理的均值为 16.96cm和1.51cm,变异范围较大,2种处理下均存在显著差异。株高和穗长作为植株生物量的重要组成部分,灌溉和雨养条件下差异显著,雨养下平均株高83.41cm,灌溉条件下88.97cm。

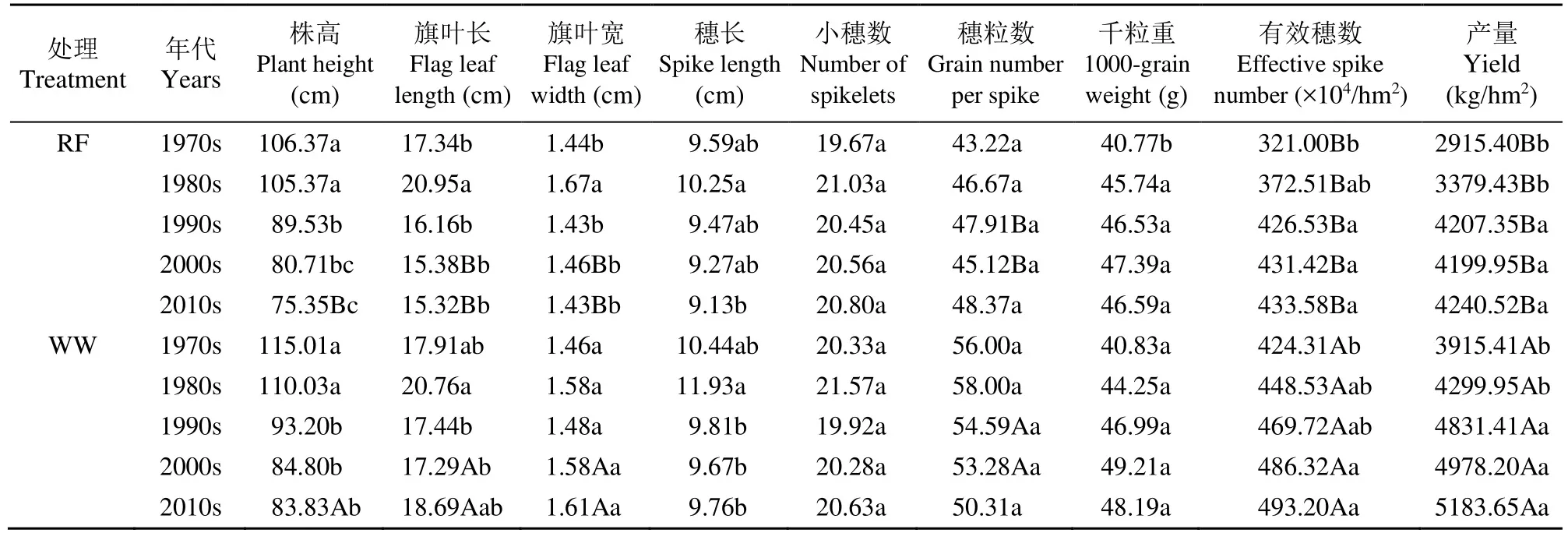

2.2 不同年代品种产量性状变化

综合2个处理小麦产量性状,各年代小麦品种的平均产量在灌溉处理下均显著高于雨养处理(表3)。2个处理下,小麦产量整体上随年代呈增加趋势,20世纪 90年代后品种的平均产量显著高于1970s和1980s,以1970s品种的平均产量最低,分别为2915.40和3915.41kg/hm2,2000s和2010s的品种平均产量最高,1990s后品种平均产量增加不显著,1990s前品种产量的年均增益较高,说明20世纪90年代以后产量提高达到了平台期,产量进一步提升遇到瓶颈。灌溉下的产量年均增益(405.12kg/hm2)较雨养下产量年均增益(331.28kg/hm2)高,可见水分对作物生长发育和产量提升具有显著影响。

有效穗数和穗粒数决定了单位面积的籽粒数,是产量构成的主要因素。2个处理下穗粒数随年代变化规律不明显,由表3可知,雨养条件下1990s最高,为47.91,灌溉条件下1980s最高,1990s和2000s的穗粒数在2个处理下存在显著差异。有效穗数随年代呈增加趋势,雨养下 1990s、2000s和2010s品种的有效穗数显著高于1970s;灌溉条件下2000s和2010s品种有效穗数显著高于1970s;各年代品种的有效穗数在2个处理下差异显著,表明有效穗数受水分影响明显。千粒重作为产量构成要素之一,2个处理下千粒重随年代均呈增加趋势,1970s的品种平均千粒重较低,分别为40.77g和40.83g,2个处理下差异不显著,可见水分对千粒重的影响较小,千粒重主要受遗传因素影响;雨养下 1980s后的品种千粒重显著高于1970s,灌溉下差异不显著。

表3 不同年代旱地小麦品种在雨养和灌溉处理下的旗叶及产量性状Table 3 Flag leaves and yield traits of dryland wheat varieties in different years under rain-fed and well-watered treatments

穗长、旗叶长、旗叶宽以及小穗数随年代变化规律不明显,穗长、旗叶长、旗叶宽和小穗数以1980s品种均值最大。株高随年代呈降低趋势,均以1970s和1980s品种较高,显著高于1990s后育成品种,可能是绿色革命矮秆基因的兴起,1990s后偏重于对株高的选择;灌溉下各年代株高高于雨养下,其中2010s品种差异显著,可见干旱胁迫会影响植株生长。

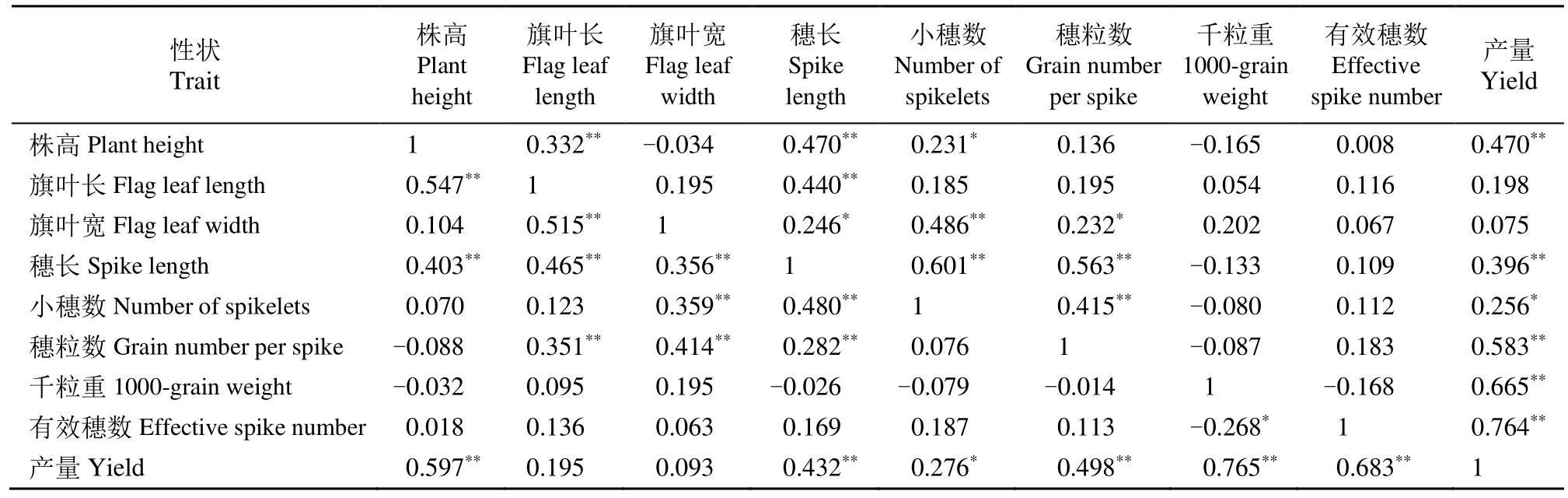

2.3 旱地小麦品种在雨养和灌溉处理下产量及其构成因素的相关性

产量是多个因素的综合体现。从表4可知,不同水分处理下,产量与产量构成因素之间的相关性基本一致。株高、穗长、小穗数、穗粒数、千粒重和有效穗数均与产量显著或极显著相关,以有效穗数和千粒重与产量的相关性最高;旗叶长和旗叶宽与产量相关性不显著。雨养条件下以千粒重对产量的影响最大,相关系数为 0.765;灌溉处理下有效穗数对产量的影响大于千粒重,其次雨养下株高对产量的影响大于灌溉条件下。可见干旱胁迫下,保持一定的生物量是高产的前提,而水分充足条件下提高有效穗数可提高产量。

表4 旱地小麦品种在雨养和灌溉处理下产量与产量构成因素的相关性Table 4 Correlation between yield and yield components of dryland wheat under rain-fed and well-watered treatments

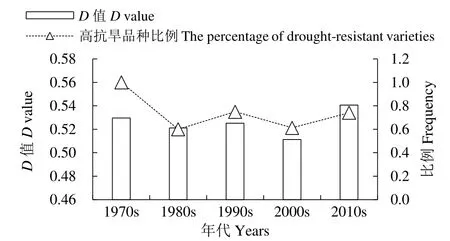

2.4 不同年代旱地小麦品种抗旱性评价

小麦最终产量是由穗数、穗粒数及千粒重等产量构成因素共同决定的,计算综合抗旱能力评价D值可知,山西小麦D值变化范围为0.341~0.649。由图2可知,各年代平均D值差异范围较小,为0.51~0.54,2000s旱地小麦品种的平均抗旱性较低,2010s抗旱性最强。依据抗旱分级标准,D≥0.50为高抗旱性,对各个年代品种的抗旱性进行分析发现,各年代品种的平均抗性均达0.50以上。由各年代高抗旱品种占各年代审定品种比例可知,1990s和2010s育成品种中高抗品种较多,1980s和2000s较少,60%的品种抗性较好,1970s因调查品种数量有限,全部为高抗品种,1990s后灌溉设施的兴起和对优质品种的追求,造成2000s选育品种的抗旱性比例降低;随着全球气候变暖,水资源缺乏,在追求优质高产的同时,加大了对抗旱品种的选育,2010s高抗旱品种比例增加。

图2 不同年代小麦品种平均抗旱性及高抗品种比例Fig.2 Average drought resistance and the percentages of drought-resistance wheat varieties in different years

3 讨论

近几十年我国小麦产量稳步增长,是种植面积增加和农业技术进步等共同作用的结果,但最主要的是育种技术带来的品种改良[1]。自1940s以来,每次品种更换不仅使产量有了很大提高,而且品种的综合性状也得到改善[23]。特别是在当前我国小麦种植基本达到最大利用面积,技术水平也已达到一定高度条件下,要实现小麦高产、优质、高效,品种改良显得尤为重要。干旱一直是对我国农业影响最严重的灾害之一,干旱与半干旱区是我国小麦的主产区之一,因此对作物抗旱稳产和节水高产进行探索意义重大。目前关于小麦品种产量性状的演变规律的报道有很多[10-11,24-27],但对旱地小麦的演变分析主要采用个别代表性品种或旱地区域试验的参试品种,尚未系统分析旱地小麦的演变规律。山西小麦历来以抗旱闻名,对1970s以来育成的旱地小麦产量特征进行分析,可为旱地品种选育提供借鉴。

本研究中,山西旱地小麦品种在雨养和灌溉处理下平均产量随年代逐渐增加,20世纪90年代前小麦品种产量的年均增益明显高于 1990s后,1990s-2010s间产量增加差异不显著,可能是1990s后,在保持一定产量的基础上,更加注重籽粒品质。有效穗数、穗粒数和千粒重是产量构成的三大要素,有效穗数和千粒重随年代呈增加趋势,这是对这2个性状的遗传改良的结果,而穗粒数随年代变化规律不明显。小麦高产是穗数、穗粒数和粒重共同协调的结果,随着小麦新品种的应用,产量不断提高,受群体质量和遗传因素的影响,使提高穗数和千粒重受到限制,因此进一步提升产量应依赖于穗粒数的增加[19,28-30]。此外,山西旱地小麦品种在灌溉条件下最高产量为 5683.54kg/hm2,远远低于陕西、山东和河南等近年小麦平均产量,可见山西省旱地小麦通过遗传改良带来的产量提升仍具有较大的增长空间。山西审定品种随着年代推移,株高逐渐降低,千粒重和有效穗数稳步提高,反映出山西省旱地小麦品种选育的方向和动态,综合产量要素的改良趋势,在今后的旱地育种中应在保持一定有效穗数和较大千粒重的基础上,重点关注小麦穗粒数的提高。

作物的生长发育受干旱、盐碱、高温等诸多非生物因素胁迫,其中干旱是造成减产最为顽固的因素之一,而小麦生长季节的降雨量约占小麦生长发育所需水分的 25%~40%,选择对干旱胁迫适应能力强的小麦品种能有效提高干旱地区小麦的生产力。山西旱地小麦品种的整体抗旱能力较强,各年代60%的品种均呈现较强的抗旱性,但抗旱性随年代呈波动性变化,这与作物育种是适应气候变化、农业技术设施和人工选择的长期结果相匹配。20世纪90年代农业灌溉技术的配套,以及对小麦品质的追求,选育的抗旱性品种比例降低;而随着全球气候变暖,水资源缺乏,节约水资源、提高抗旱性的意识增强,在追求优质、高产的同时,加大了对抗旱性的选择,2010s的高抗旱品种比例增加。不同水分处理下,各年代小麦品种在灌溉条件下产量显著高于雨养处理,且灌溉条件下小麦品种产量年均增益较雨养条件下高,可见山西旱地小麦在水分敏感性上仍需进一步改善,以更加适应当地多变的降雨条件。

4 结论

山西旱地小麦品种平均产量随年代逐渐增加,1990s前产量的年均增益明显高于1990s后,1990s-2010s间产量增加差异不显著;有效穗数和千粒重随年代呈增加趋势,而穗粒数和抗旱性随年代呈波动性变化。