高中信息技术教材的使用要点与核心素养落实

刘炼

随着“新课程、新教材”的实施以及国家级“双新”示范区和示范校建设工作的进一步推进,新课程、新教材的理念、内容和要求全面落实到教育教学的各个环节。其中,深化学校教学改革、发展学生核心素养是重点任务之一。而对新教材的理解与创新性使用,是在课堂中落实学科核心素养的重要前提。研究新教材的过程,就是教师和编写者的一次对话过程,充分理解编写者的意图是关键。编写者采取哪些策略将学科核心素养融入教材?学科核心素养又是如何改变了教材的组织形式与学习模式?这些都是教师需要在新教材培训与使用过程中不断探讨的问题。本文以华东师范大学版普通高中信息技术必修二信息系统与社会中的第二章“分析信息系统”为例,从信息技术教师较为熟悉的内容出发,阐述编写者对学科核心素养落实的思考,借以启发教师更加有效地使用教材,达成课程的育人价值和目标。

● 对学科核心素养内涵及其培养的理解

教材是课程标准最主要的载体。学科核心素养的培育是新课程标准的重点,是学科育人价值的集中体现。课程标准界定学科核心素养包含信息意识、计算思维、数字化学习与创新以及信息社会责任。在其具体的内涵表述中,四大要素均指向“问题解决”过程中所需要的学科关键能力或正确的价值观念以及必备品格。例如,信息意识是学生依据解决问题的需要进行合理的信息获取与处理;计算思维是形成问题解决方案的思维活动;数字化学习与创新是有效管理数字化资源,创造性解决问题;信息社会责任则是应用信息技术过程中的道德责任与规范等。学科核心素养的这种“问题解决”指向性,一方面反映了信息技术学科较强的实践性特征,另一方面也是信息技术学科正在从关注一般的常识性素养教育转变为关注“综合应用”和“问题解决”等高层次能力发展的素养教育的内在需要。具备核心素养的学生,必然拥有较强的知识迁移能力,在面对陌生情境中的新问题时,能综合运用本学科的学科观念和学科方法,创造性地给出合理、有效的解决方案。

核心素养虽然表述为四个要素,但无论在学习目标、学习过程还是在学习结果中都呈现了整体性特征。首先,四者是相互支持、相互渗透的,共同服务于课程目标的实现,即培养具备信息素养的中国公民,具体来说,是帮助学生成长为“有效的技术使用者、创新的技术设计者和理性的技术反思者”。其次,四個要素是学习过程中逐步形成的知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的综合表现,这种有机的整合是对原先三维目标的超越,孤立地发展某一方面都可能丧失其综合性与整体性。最后,对于学习的结果而言,核心素养指向知识的迁移与问题解决能力。而问题的解决过程,一个实践者必须要调动所有的要素,核心素养的每一个维度都是在整体的问题解决过程中发挥作用。

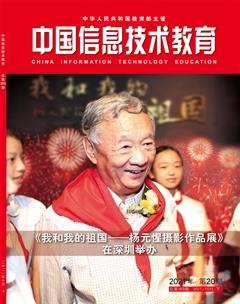

在核心素养的学习培养与形成机制上,课程标准提出,要以“学习为中心”,兼重理论学习和实践应用,通过丰富多样的任务情境开展学习与实践;同时,倡导基于项目的学习方式,将知识建构技能培养与思维培养融入解决问题和完成任务的过程。从教材编写的视角看,同样需要改变教材以呈现学科事实性知识、描述基本技能为主的情况,通过有效的内容组织形式,促进学习为中心的教与学模式的形成以及情境中的学习实践和基于项目学习的开展。主要关注的方面有:第一,重视基于项目学习的问题解决特征。基于项目的学习所提供的实践,是基于真实情境的驱动性问题的问题解决过程。换言之,教材不能以提供操作性任务为主,而是尽可能提供真实的、具有一定挑战性的问题,学生通过实践去回答或给出解决方案。这个过程就提供了核心素养形成的情境。第二,基于项目的学习指向学科的大概念,并且是通过高阶驱动低阶的学习。学生的探究与实践,目的是形成对学科核心大概念的持续理解,这种理解就是核心素养的基础。第三,基于项目学习的广义性。服务于核心素养的培养,项目学习的含义是广泛的,如大单元教学、基于问题的学习、研究性学习、深度学习等在通过问题解决有效培养素养方面是一致的,因此教材可以采取的手段也是多样与广泛的。

● 整体学习框架的构建

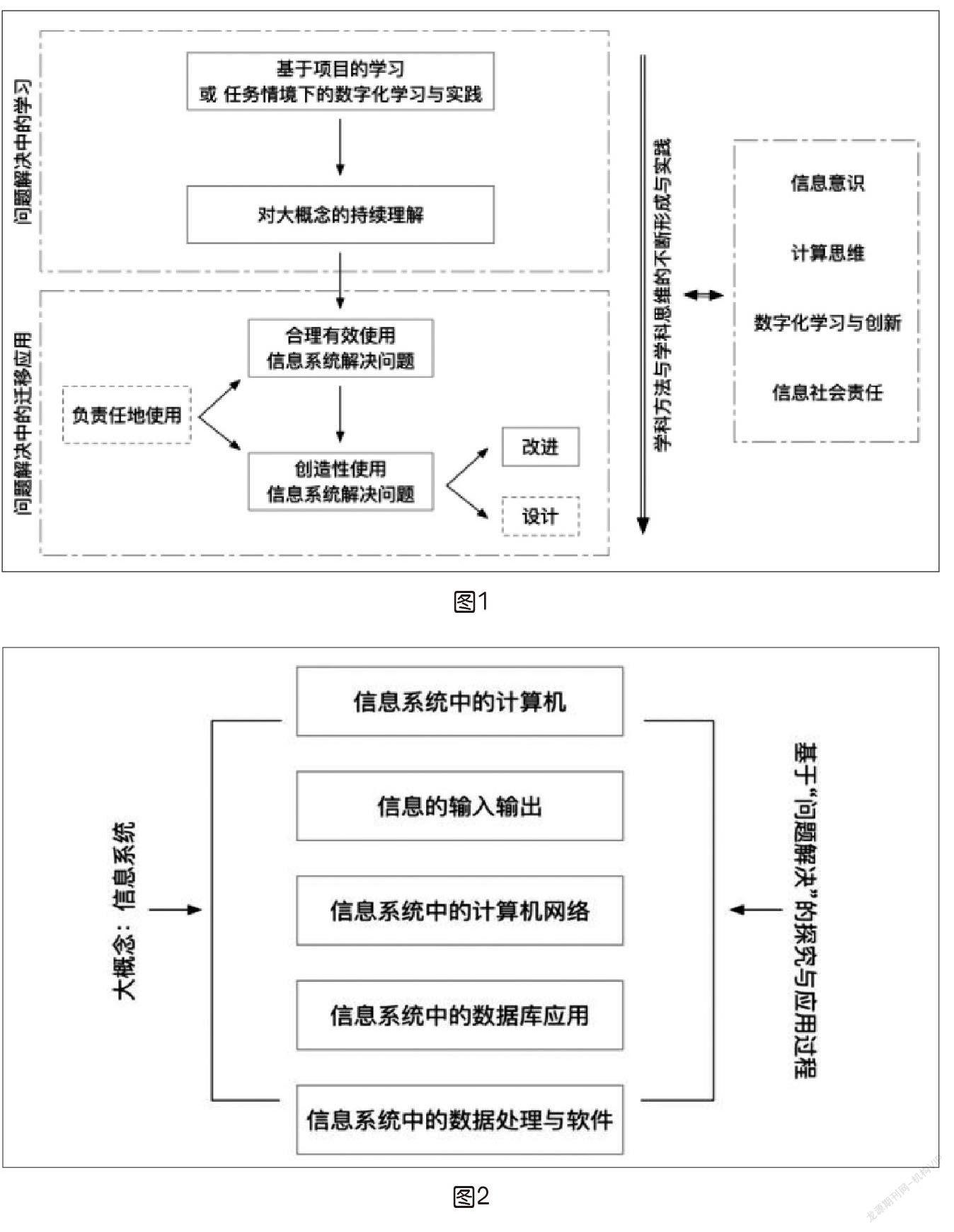

“分析信息系统”是必修二中所占篇幅较大的章节,覆盖课程标准模块2的内容要求部分2.2~2.5的主要内容,包括信息系统中计算机和移动终端、信息系统与外部的连接方式、信息系统中的计算机网络以及信息系统中的软件与软件开发等内容。本章概念知识密集,大部分是在原信息技术课程中进行教授的内容。这虽为新课程、新教材的教学实践提供了良好的基础,但由于认知惯性的存在,教师容易从知识本位出发,遵循原有教学模式,所以也是对学科核心素养培养的一项挑战。因此,了解教材在这一章中构建了什么样的整体框架来实现学科核心素养的培养是非常必要的。

从前文的分析可以得出,核心素养的培养是一个从问题解决中来到问题解决中去的过程。从问题解决中来,是以基于项目的学习等方式,在问题解决的过程中发展相应的价值观、关键能力和必备品格;到问题解决中去,是通过学习,形成可迁移的学科理解、学科思维,应用学科方法去解决新问题。结合课程的培养目标和本章主题,本章“解决问题”有几个不同层面的含义:“有效的技术使用者”,即可以合理有效使用信息系统解决问题;“创新的技术设计者”,即可以创新性使用信息系统解决问题,创新性使用又可以分为改进已有的信息系统与设计新信息系统,如为校园信息系统提出改进性建议,或为一个新需求设计系统;“理性的技术反思者”,即整体问题解决过程的原则与规范。

整体学习框架第二个方面是大概念统整下的内容组织。大概念居于学科概念的中心地位,对其的理解与运用体现了核心素养的本质要求,可以促进学习迁移,有助于落实核心素养。本章对应的大概念是“信息系统”。作为学科大概念,信息系统是信息技术的物化或具化,各式各样的信息系统是人们应用、认识、理解信息技术的基本对象。信息系统中包含了多样的组件,需要使用大概念将以往零散呈现的知识点整合起来,并帮助学生形成整体、抽象的理解,有助于超越情境和迁移。信息系统作为大概念还有它的特殊性,即作为一个“系统”,其意义范畴与“数据”“算法”等有所不同。系统既是一个整体概念,也是一个关于各个组成要素以及它们之间关系的集合。要素不是独立存在的,而是整体中的要素。要理解“系统”这个概念,就要从系统、要素、环境之间的相互关系和变动规律出发,以优化系统的观点去探究。例如,作为信息系统的组成要素,计算机网络是一个重要的部分,但不能脱离系统这个大的范畴只讨论网络相关的知识;而要结合信息系统中网络的作用,网络会如何影响系统发挥作用以及如何依据具体环境需求选择合适的网络组件、调整网络设备来满足信息系统的整体需求等方面进行讨论。