高校参与碳中和行动的意义、策略与评价

储昭卫

摘要:碳中和行动是全球应对气候变化的共识性策略,我国制定碳达峰碳中和目标是党中央的重大战略决策。从可持续发展理念来看,高校参与碳中和行动有助于推动社会经济系统转型,激发机构自身及相关群体的责任意识,有益于大学建立良好的社会形象,培养具有社会责任感的未来公民。高校参与碳中和的实践策略包括:全面开展碳盘点工作,建立校级碳监测与管理系统;围绕碳中和相关议题,布局科学技术和智库研究;针对碳中和热点方向,鼓励开展创新创业活动;开展可持续发展教育,发起绿色校园行动倡议;建立碳中和大学联盟,分享成功经验促进转型。基于可持续发展理念,从直接贡献(碳足迹)、强间接贡献(研究与创新)和弱间接贡献(教育和参与)三个维度构建大学参与碳中和行动成效的评价体系,以帮助大学丰富行动路径,开展行动反思,提升行动表现。

关键词:碳中和;高校;可持续发展;碳足迹;大学联盟

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章分类号:1674 .7089(2021)05 .0061 .11

气候变化是当今人类面临的最重要的议题,碳中和行动是各国应对气候变化的共识性策略。在教育系统中,高等教育机构(Higher Education Institutes)最早将碳中和納入学校的办学理念和评价指标。1977年,《第比利斯宣言》正式发布,这是第一个阐述高校参与环境教育和可持续发展的国际宣言,随后,《哈利法克斯宣言》《哥白尼宪章》等国际宣言也分别将可持续发展纳入高校的责任范畴,德国、英国和美国以立法的形式将其明确下来。 Udas E, Wlk M, Wilmking M, “The‘Carbon-neutral University- A study from Germany”,International Journal of Sustainability in Higher Education, vol.19, no.1(2018), pp.130-145.但是,这些缺乏具体执行标准且无法监督问责的跨国志愿协定并不能促进大学全方位参与碳中和行动。目前,党中央国务院正在制定碳达峰碳中和时间表、路线图,各部委加紧制定行动方案,我国高校参与碳中和的现实需求摆在眼前。但是,我国高校缺乏参与碳中和行动的理论支撑和实践经验,不利于向全球展示中国高等教育的责任意识和治理能力。

碳中和行动不仅是实现可持续发展(Sustainable Development)的内在要求,也是重要路径之一。可持续发展是指“既满足当代人发展需求,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”,它既是科学发展观的基本要求之一,也是联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)所要求的发展模式。从高等教育机构改革的视角来看,可持续发展理念有四个内涵:第一,可持续性,合理调配利用高等教育资源,预留连续发展空间,不因当前发展而损害今后发展;第二,整体性,将社会经济系统、学校、学院与个体的发展视作相互联系的整体;第三,协调性,注重物质与精神的协同,促进教学、科研与社会服务等各个功能的协调发展,防止片面畸形发展;第四,公平性,关注不同地区、组织和个体以及不同时期的公平。 张彤:《中国高等教育改革与可持续发展》,厦门:厦门大学出版社,2003年,第20-22页。本文以高校为研究对象,基于可持续发展理念,系统探索高校参与碳中和行动的现实意义、实践策略和评价体系,为今后高校参与碳中和行动提供理论依据和实践经验。

一、研究背景

(一)碳中和行动是应对气候变化的全球共识

气候变化是21世纪人类社会面临的重大挑战,碳中和行动则是应对气候变化的决定性因素之一。据世界气象组织观测,人类过量的温室气体排放导致全球气温屡创新高,2010—2020年人类经历了有史以来平均气温最高的十年。联合国秘书长古特雷斯警告,“(气温)已迅速逼近灾难的临界值”。气候变化会导致冰冻圈融化和极端天气频发,进而干扰生产生活并导致经济损失,如国际货币基金组织认为,全球气温升高1℃会使年均气温25℃的国家的经济增长率下降1.2%。 张朋辉:《世界气象组织发布报告,强调应对气候变暖面临更大挑战》,《人民日报》,2020年7月14日。气候变化还会导致生物多样性锐减和生态环境恶化,甚至温室气体排放本身也会直接影响生态环境。因此,2016年,全球178个缔约方共同签署了应对气候变化的《巴黎协定》,承诺将全球温室气体排放量降低55%,将全球气温上升幅度控制在1.5℃以内。

全球气温稳定的前提是温室气体“净”排放量为零,温室气体在大气中的排放和吸收达到动态平衡,即中和(Neutrality)或净零排放(Net-zero Emissions)。人为活动产生的温室气体主要是二氧化碳,因此,各种政策文件和报道也将中和这一目标具体表述为碳中和(Carbon Neutrality)、净零碳排放(Net-zero Carbon Emissions)、气候中和(Climate Neutrality)、净零排放(Net-zero Emissions)等。 邓旭、谢俊、滕飞:《何谓“碳中和”?》,《气候变化研究进展》,2021年第1期,第107页。碳中和的前提是达到二氧化碳排放峰值(Peak Carbon Dioxide Emissions),即碳排放不断增加直到最高值,然后进入持续下降的过程。碳中和行动能够降低气候变化等不确定因素的放大和传导效应,从而避免对经济发展和人类生存造成更严重的不利影响。

(二)开展碳中和行动是党中央的重大战略决策

碳中和将对全球发展和人类生存带来巨大影响,联合国积极呼吁全球各国推进碳中和,并以国际法的形式予以保障。为了实现发展转型,彰显大国担当,2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话,承诺中国将在2030年前实现碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和。2021年3月,中央财经委员会第九次会议强调要把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局。碳达峰和碳中和是党中央经过深思熟虑制定的重大战略决策,事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体的大局。目前,各部委、央企和省市的相关政策法规密集出台,如生态环境部制定了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》和《碳排放权交易管理办法(试行)》,国资委研究修订了《中央企业能源节约与生态环境保护监督管理办法(征求意见稿)》等。然而,由于欧美产业升级和碳达峰时间都早于中国,加上历史排放量、产业分工和发展阶段有差异,同样以碳中和为目标,中国的减排斜率将更加陡峭。这就要求企业、政府、社会机构和个人积极参与,共同为实现碳中和目标贡献力量。

(三)碳中和行动将对我国的经济和社会发展带来重大影响

碳中和行动对中国经济、社会和政治都会产生重大影响。首先,碳中和将导致经济生产和产业体系发生结构性变革,绿色、清洁和高效的发展要求倒逼产业链重构,改变中国在全球产业价值链中的地位。其次,碳中和将引导普通大众转变消費理念和生活方式,形成绿色、节约和可循环的模式。2021年5月,上海市宣布实施“碳普惠”工作,将市民在绿色出行、杜绝浪费、垃圾分类等方面的低碳行为转换为“碳积分”,并对接碳交易市场和消费平台,毫无疑问,此类改革会影响公众的生活习惯。最后,碳中和行动还将推动全球气候治理体系变革,并通过碳交易市场等途径重塑国际贸易规则,为中国提升全球治理能力提供契机。但是,在推进碳中和过程中,受益群体和国际协定都十分复杂,正如丁仲礼院士所说,“(碳)排放权是发展权,也是人权”。我们必须认识到,碳中和既是环保目标,更是后殖民时代发达国家对后发国家 “卡脖子”的手段。中国抓住时间窗口开展碳中和行动,既能为全球提供示范,也能提前布局探索关键技术,在新的规则体系中扮演更重要的角色。

二、高校参与碳中和行动的现实意义

高等教育机构的碳排放量较低,高校对碳中和行动的贡献主要体现在智力驱动、人才支持和价值引领等方面。从可持续发展理念来看,高校参与碳中和行动有助于推动社会经济系统转型,激发机构自身及相关群体的责任意识,帮助大学树立良好的社会形象,培养具有社会责任感的未来公民。

(一)参与碳中和行动是高校推动社会转型的使命所在

碳中和意味着整个社会经济系统转向可持续发展,大学具有强大的科研能力、社会影响力和人才培育力,应当承担起推动社会迈向碳中和的转型重任。2019年12月,第25届联合国气候变化大会期间,世界大学气候变化联盟(Global Alliance of Universities on Climate,GAUC)举行了“关于碳中和技术的多边研究项目”学术会议,清华大学等联盟成员围绕碳中和的关键技术展开交流,明确了依托各自优势学科开展合作研究的计划。借助世界大学气候变化联盟,清华大学扩大了国际学术影响力、科研领导力,促进低碳科技成果转化,为碳中和转型贡献力量。大学也可以与地方政府合作,围绕地方的支柱产业开展政产学研定向合作,推动地方的碳中和转型进程。2021年5月,西北大学与榆林市人民政府共建西北大学榆林碳中和科创中心,围绕碳捕捉和封存、化石能源清洁利用、碳经济和政策研究等重点方向开展技术研发、成果转化和人才培养,促进地方能源结构和产业结构的转型。

(二)参与碳中和行动是高校履行社会责任的内在要求

一流大学应当积极履行社会责任,主动开展碳中和研究、教学和社区活动,为社会树立行动榜样。美国西北大学校长莫顿·夏皮罗(Morton Shapiro)认为,大学应当“让世界变得更好(Make things better),大学有责任去解决全球性重大挑战,并为之付出努力、做出贡献,大学的教职员工在改善人类生活、促进人与自然协调发展,以及解决人类生存的实际问题方面应成为引领者”。 陈盈晖编:《坚守与革新——美国一流大学校长访谈录》,北京:商务印书馆,2020年,第3页。在全球大力提倡、国家将碳中和作为战略决策的背景下,高校应当将参与碳中和行动纳入自身的行动框架,围绕碳中和探索研究与教学活动。如2021年4月,《中国地质大学(武汉)碳中和规划》正式通过学校立项,中国地质大学(武汉)计划从低碳校园建设、科学研究和教育宣传等方面着手打造碳中和大学,助力地区乃至国家层面的碳中和行动。

(三)参与碳中和行动是高校塑造社会形象的重要途径

高校参与碳中和行动,建设碳中和校园(Carbon-Neutral Campus),能够为自身甚至国家塑造良好的外部形象。首先,参与碳中和行动能够向社会展示大学的责任意识,体现大学引领社会发展的价值。其次,大学参与碳中和行动,能够向用人机构展示重视价值理性和社会责任的人才培养目标。最后,大学参与碳中和行动有利于在国际舞台上展现自身、教育系统乃至国家的形象。2015年,美国为了展现高等教育界对巴黎气候变化大会及碳中和倡议的支持,白宫发起“美国校园气候行动”(American Campuses Act on Climate)。全美共有318所学校的400余万学生加入行动,并发布了《美国校园气候行动宣言》:“(美国)高等教育机构支持清洁能源和气候行动,将立即采取行动加速向低碳校园过渡,并在整个校园内推进可持续且富有韧性的变革实践,避免对全球经济繁荣和公共健康造成威胁”。 The White House,“Statements and releases:American Campuses Act on Climate”,Dec.11,2015,https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/12/11/american-campuses-act-climate,May 20,2021.由此可见,参与碳中和这一全球共识行动是高校塑造良好国际形象的重要途径。

(四)参与碳中和行动是高校培养未来公民的应有理念

一流大学以培养未来公民为目标,帮助学生养成公民意识。国际性大学联盟塔卢瓦尔联盟(The Talloires Network)以加强高等教育对公民角色和社会责任的培养为目标,其成立宣言强调:“大学有责任培养教职员工和学生的社会责任感,这是一个民主和公平社会的核心”。在当下的中国社会,碳中和已经成为每位教职员工和学生必须承担的责任,碳中和行动是在未来社会中人们必不可少的行为习惯。随着社会认可度的提高,越来越多的大学将参与碳中和纳入学校发展的战略规划或人才培养的使命、愿景或价值观中。如美国圣母大学成立了大学可持续发展委员会(University Committee for Sustainability),制定学校的可持续发展政策,帮助和监督院系参与碳中和校园建设。又如加利福尼亚大学洛杉矶分校为保持学校在气候研究和可持续教育方面的领先地位,起草了碳中和规划(UCLA Carbon Neutrality Plan),系统梳理了学校的碳排放来源,有针对性地提出减排策略。

三、高校参与碳中和行动的实践策略

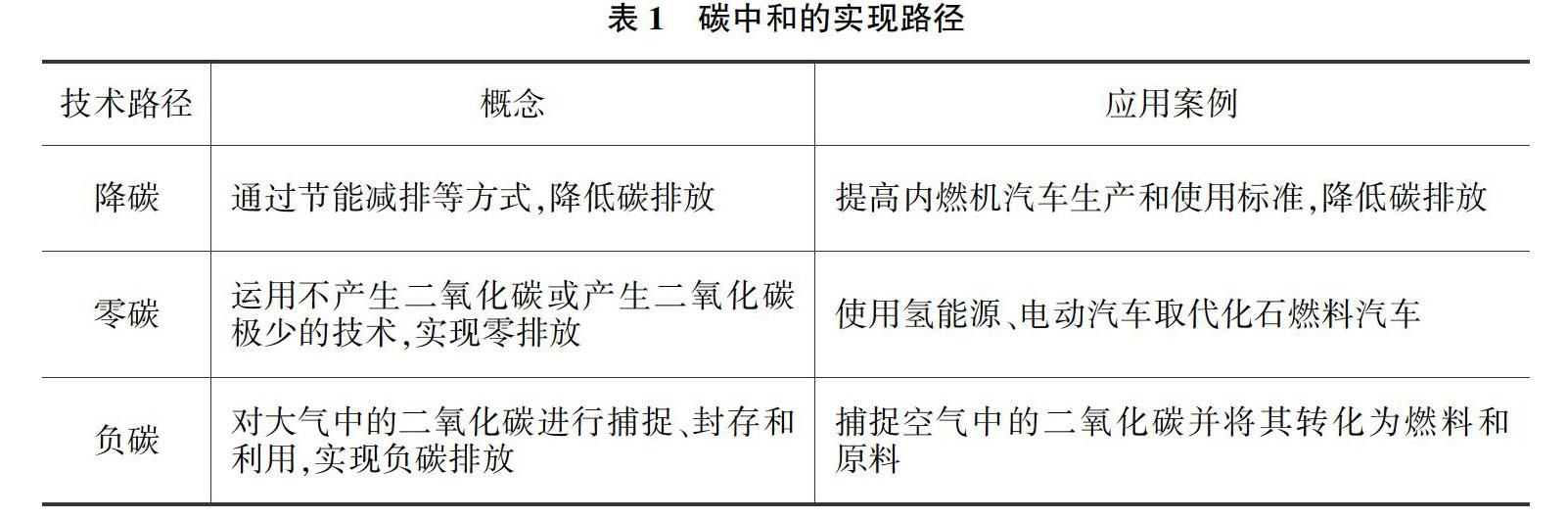

厘清碳中和的实现路径,是高校参与碳中和行动的前提。现有技术将碳中和的实现路径分为降碳、零碳和负碳三种,如表1所示。首先是降碳途径,高校可以通过降低建筑能耗和环境污染等方式实现碳减排;其次是零碳途径,高校可采用新能源交通工具和设备等实现零排放;最后是负碳途径,高校可以通过科研和技术转化等形式帮助企业等实现负排放目标。 周亚成、周旋:《“碳中和”必须依法“中和”》,2021年4月16日,http://www.zhonglun.com/Content/2021/04-16/1653320640.html,2021年5月20日。

基于上述分析和现有文献,对高校参与碳中和行动提出五条具体建议。

(一)全面开展碳盘点工作,建立校级碳监测与管理系统

大学参与碳中和行动首先要全面盘点学校的碳排放,进而建立监测与管理系统,为学校碳中和行动奠定基础。碳盘点是指全面检查学校的碳源,梳理与碳中和行动有关的影响因素。基于碳盘点结果可以建立校级碳监测与管理系统,包括三个子系统:第一,碳盘点与监测子系统,主要负责盘点和监测校内碳排放源和排放机构,关注新增碳源和总体排放情况;第二,碳评估与排放管理子系统,对学校的碳排放量、排放强度和影响因素进行评估,设定排放目标和排放绩效并实施管理;第三,碳指导与监督子系统,总结行动方案、监测效果和管理经验,针对具体单位的碳排放确定减排方案并提供指导,对校内的碳中和工作进行监督。在碳监测和管理系统的基础上,学校能够进一步采取碳中和系列行动,包括针对难点和热点议题开展科技研究和创新创业活动,围绕节能降碳目标开展校园活动,或寻求转型经验。

(二)围绕碳中和相关议题,布局科学技术和智库研究

实现碳中和的难度和复杂程度不容小觑,面临一系列技术和政策难题,需要高质量的科学技术研究成果和智库研究成果作为支撑。从技术实现角度来看,零碳工艺和材料研究、负碳技术开发等都是亟待攻克且具有重大应用价值和转化前景的热点技术。从政策和法律角度看,碳税和碳交易市场等碳定价机制设计、产业政策工具的运用、低碳转型的实现路径和不确定因素分析等都可能影响中国碳达峰碳中和进程。从社会发展和伦理角度看,碳中和进程需要兼顾公平减排和经济发展,协调促进社会发展和环境转型,确保决策和参与过程具有科学性。面对碳中和这一巨型议题(Mega Issue),发挥科学技术研究和智库研究的协同支撑作用是我国实现碳中和并为全球贡献“中国方案”的关键。2021年5月22日,上海交通大学成立碳中和发展研究院和中英国际低碳学院,围绕低碳和可持续发展开展高端智库建设和交叉学科研究,为国内高校布局碳中和相关领域的研究提供了借鉴。

(三)针对碳中和热点方向,鼓励开展创新创业活动

碳中和行动将催生一批具有商业应用潜力的研究热点,为学生和教师提供了广阔的创新创业空间。一方面,随着碳中和具体路线和政策的陆续出台,大量企业和社会机构将面临“倒逼式”减排压力,在政策约束和社会监督下实施转型,这会催生碳中和的相关商业需求,如技术升级解决方案、低碳或负碳技术支持、碳转型管理等。另一方面,随着低碳时代的到来,旧产业转型升级需求强烈,低碳产业将进入市场,带来大量创新创业机遇并受到投资者的关注。2021年5月,德勤中国的一份调查报告指出,大部分中国企业虽然已经认识到气候议题的重要性,但由于准备工作不足,缺乏具体行动,存在比较明显的投资空间。 德勤中国:《中国企业脱碳准备度调研报告》,2021年5月1日,https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/risk/deloitte-cn-risk-china-decarbonization-report-zh-210507.pdf,2021年5月20日。当前,很多跨国企业已经将碳中和视为重要的战略目标,并对与碳中和相关的市场估值、运营策略和转型路线进行深入研究,如微软、谷歌等已经宣布实现碳中和,苹果和亚马逊计划于2030年实现碳中和。值此机会窗口,大学应当积极鼓励学生围绕碳中和议题开展创新创业活动,鼓励研究者关注碳中和问题,促进碳中和有关研究的商业应用,成立以尽早实现碳中和为目標的公益企业等。这样,既能彰显个人和学校的社会责任感,又能把握时代机遇实现个人价值。

(四)开展可持续发展教育,发起绿色校园行动倡议

可持续发展教育可以促进学生对人类自身行为进行反思,平衡当下与未来发展的利益冲突。可持续发展教育不仅是实现经济、社会与环境可持续发展的教育理念,也是教育实践。可持续发展教育致力于唤醒个体的自觉意识和责任意识,鼓励个人秉持“终身学习”的理念,迎接全方位的变革,培养有远见、有担当和有全球公民意识的新人。 潘涌、陈苏仙:《可持续发展教育:从理念到行动》,《光明日报》,2020年7月24日。可持续发展教育能帮助学生建立系统的和普遍联系的理念,培养学生可持续发展的知识和技能,使学生主动参与绿色校园建设,提升实践能力,用自身知识和技能促进碳中和行动。除了将可持续发展的教育理念融入课程之中,学校和学生组织还可以发起绿色校园行动倡议,推动校园碳中和行动。具体可从以下三方面展开:第一,根据碳核算结果开展节能减排活动,定期公布建筑物、团体或设施的碳排放和减排情况,表彰在碳中和行动中有突出贡献的个人或集体,确定高强度碳排放的原因,总结减排经验;第二,鼓励和资助学生开展碳中和研究项目,将碳中和行动与学生感兴趣的研究主题联系起来,调动学生的积极性;第三,发起碳中和倡议,鼓励环保型学生社团,举办以碳中和为主题的讲座、专题活动、竞赛等,营造绿色校园氛围。参与“可持续性跟踪评价与评级系统”(Sustainability Tracking Assessment and Rating Systems,STARS)是美国大学推进可持续性校园建设与碳中和的重要行动之一,该系统将校园行动和学生参与程度(Student Involvement)作为重点参考指标,学生是否参与碳中和议题决策、是否积极通过环境组织开展活动均会影响学校的最终评级。

(五)建立碳中和大学联盟,分享成功经验促进转型

为提升碳中和相关领域的科技创新实力,积累可持续发展转型经验,高校可以组建大学联盟,分享研究资源和行动经验,寻求合作机会,展示中国高校的社会责任感和国际形象。在借助大学联盟吸收和分享经验、推动集体转型、提升高校影响力等方面,美国高校是全球典范。2007年,哈佛大学发起“美国大学与学院校长气候承诺”(American College & University Presidents Climate Commitment,ACUPCC),该联盟旨在强化高等教育机构在培养学生、构建解决方案、发挥领导力等方面的作用,推动全社会向碳中和与可持续发展的目标迈进。目前,该联盟已包含700余家机构,覆盖600余万学生。原执行会长安东尼·科特斯(Anthony Cortese)曾指出,“大学是应对气候变暖的最重要机构,他们不仅可以在校园里探究气候变化的原因,还可以教授学生解决气候危机的技能和知识”。ACUPCC要求成员在签署协议两个月内建立执行机构并付诸行动,一年内完成温室气体排放核算,两年内提出长期行动计划,定期提交温室气体清单、行动计划和进度报告。许多大学都在协定框架内制定了行动方案,如哈佛大学的《绿色校园行动计划》,马萨诸塞大学的《气候行动倡议》,奥柏林学院的《碳中和行动计划》等。2021年4月,由同济大学提议,东南大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、上海交通大学、同济大学、浙江大学、中国科学技术大学等8所学校共同发起组建“长三角可持续发展大学联盟”,并发布了《促进碳达峰碳中和高校行动倡议》,签署了《长三角可持续发展大学联盟章程》,这是国内第一个以碳中和为主要使命的大学联盟。通过建立碳中和大学联盟,顶尖高校可以扩大碳中和行动的影响力,帮助总体实力较弱的学校降低试错成本,保障碳中和行动的成效和进度。

四、高校参与碳中和行动的评价体系

碳中和过程具有高度的复杂性,这使得实践中难以条分缕析地将全部行动策略逐一梳理,加之高校自身特点不同,采取的行动路径有差异,大学难以判断自身碳中和行动的成效。因此,结合现有的碳中和实践行动与评价策略,为我国高校制定一套形成性评价体系,可以帮助大学丰富行动路径,开展行动反思,提升行动表现。

(一)现有的高校参与碳中和行动评价体系

当前,国际上比较知名的面向高校碳中和行动的评价策略或体系有“可持續性跟踪评价与评级系统”和“学院可持续性报告卡”(College Sustainability Report Card,CSRD)等。前者是知名度最高的大学碳中和与可持续发展评价体系之一,主要在教育和研究,操作和执行,计划、管理与参与,创新能力等4个维度设置17个指标对美国和加拿大高校的可持续发展进行评级。后者是由洛克菲勒基金会捐赠资助的可持续性研究所(Sustainable Endowments Institute)制定的,在管理、能源使用、废物利用、学生参与等10个维度设置了52个指标,对全球300多所大学和学院的碳中和行动展开评价。相比于“可持续性跟踪评价与评级系统”,“学院可持续性报告卡”更多聚焦于人才培养、学校管理体系改革和具体行动的评价。 Lauder A, Sari R F, Suwartha N, “Critical review of a global campus sustainability ranking: GreenMetric”, Journal of Cleaner Production, vol.108(2015), pp.852-863.也有学者引入“碳足迹”(Carbon Footprint)的概念,碳足迹是指由个人、组织、活动、产品所产生的温室气体排放的总和,为高校评价碳中和行动提供了一套简单清晰的计算方法。 Jain S, Agarwal A , Jani V, “Assessment of carbon neutrality and sustainability in educational campuses (CaNSEC): A general framework”, Ecological Indicators, vol.76(2017), pp.131-143.碳足迹是基于全生命周期评估(Life Cycle Assessment)的计算方法,虽然可操作性较强,但忽略了间接贡献和碳排放潜力。 Clabeaux R, Carbajales-Dale M, Ladner D, Walker T, “Assessing the carbon footprint of a university campus using a life cycle assessment approach”, Journal of Cleaner Production, vol.273(2020), pp.122-136.上述评价体系更多地关注能够直接测算的高排放的碳中和路径与减排结果的终结性评价,比较符合发达国家的评价需求。

(二)基于可持续发展理念的高校参与碳中和行动评价体系

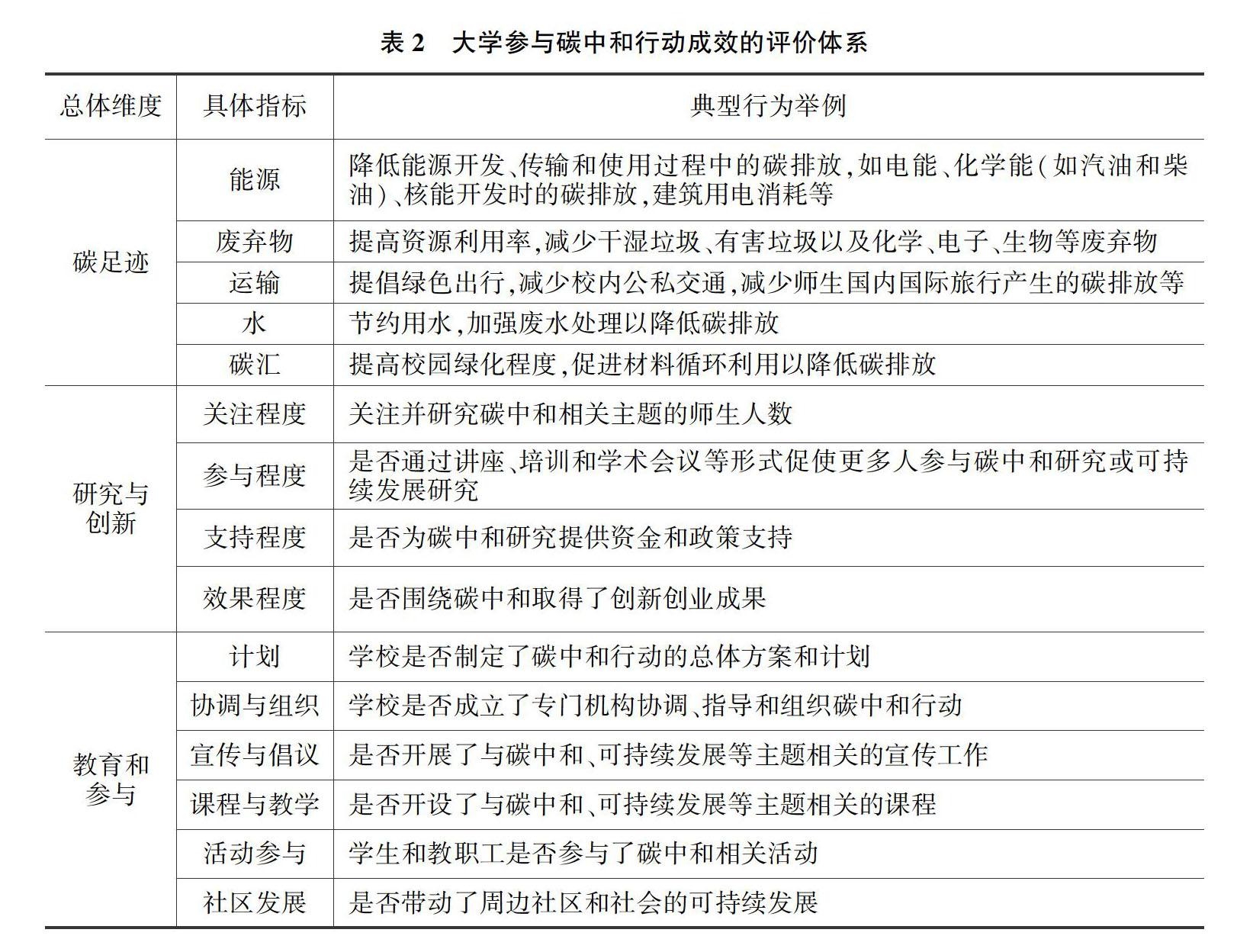

我国高校实施碳中和行动几乎是“从零起步”,针对这种状况,可以引入可持续发展理念建立完善的评价体系。根据可持续发展理念,评价高校参与碳中和行动的成效要坚持四个原则。第一,减排规划和实施的可持续性原则。以“退坡式”减排为主,为学校预留转型和改革的时间和空间。第二,学校部署与个体参与相结合的整体性原则。既要从学校层面制定政策,也要呼吁和倡导个人参与碳中和行动。第三,科研、教育和社区服务相协调的减排原则。结合学校的功能与特色开展碳中和行动,全方位提升学校的降碳影响力。第四,资源倾斜的公平原则。关注机构、学科和群体差异,按需提供帮助。本研究从直接贡献、强间接贡献和弱间接贡献三方面构建了大学参与碳中和行动成效的评价体系,如表2所示。 Yaez P, Sinha A, Vásquez M, “Carbon footprint estimation in a university campus: Evaluation and insights”, Sustainability, vol.12, no.1(2019), pp.181-196.1.直接贡献:碳足迹

直接贡献是指高校减少教学、科研和社会服务等活动的碳足迹。尽管高校的碳足迹对碳中和的贡献量较小,但改善效果显著且周期短,主要包含能源、废弃物、运输、水和碳汇等五个方面。计算碳足迹有助于推进高校对自身进行碳盘查,进而有针对性地开展节能减排工作。以能源碳足迹为例:高等教育机构的运行需要购买电力、汽油和柴油等能源,教学设施、后勤设施和电力传输过程产生了绝大部分的能源碳足迹,通过碳盘查可以计算出每栋楼、每个照明设施和暖通设备的耗电量,并根据人为活动和耗电情况对用电效果进行优化,最大程度降低碳排放。

2.强间接贡献:研究与创新

强间接贡献是指高校通过科学研究和创新活动减少碳排放。强间接贡献的贡献量较大,改善效果明显但周期较长,大学可以通过加大研究投入、增强技术转化能力提升贡献效果。当前,全球碳中和进程仍然受到关键技术的制约,如清洁能源转型、交通工具的电气化、降低建筑能耗、碳捕捉和利用、低碳农业技术等。 California-China Climate Institute,“Getting to net zero:U.S.-China framework and milestones for carbon neutrality”,May 20,2021,https://ccci.berkeley.edu/news/2021/05/california-china-climate-institute-releases-groundbreaking-report-detailing-shared,Apr.1,2021.大学通过鼓励研究人员关注并参与碳中和研究,提供资金和政策支持,促进高质量的碳中和研究。2020年12月,厦门大学建立碳中和创新研究中心,围绕海洋碳汇技术开展研究,为建设“海洋强省”并探索沿海省份的碳中和路径提供技术支撑。

3.弱间接贡献:教育和参与

弱间接贡献是指高校通过教育和参与的方式减少碳排放。弱间接贡献的贡献量难以估计,改善效果不受控制且周期较长,往往依托学校的教学、宣传和课外活动体系展开。教育和社区参与的主要价值在于重塑社会理念,通过学校课程、校内外宣传、统一的“碳中和校园”行动计划等方式促进学生和周边社区参与碳中和工作,使学生和社区接受并践行可持续发展理念。

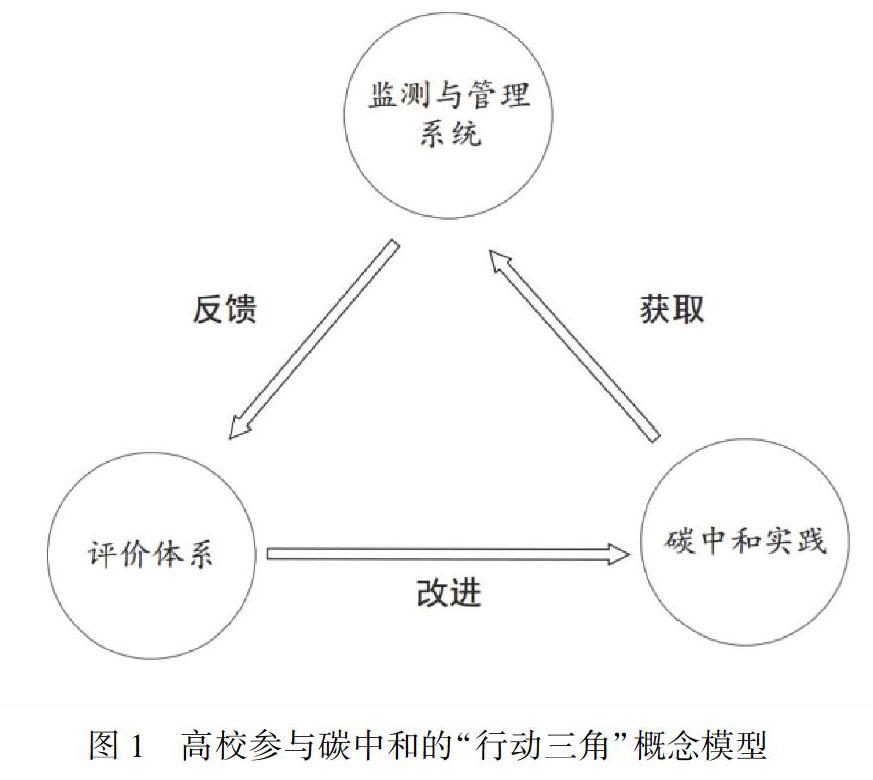

(三)高校参与碳中和的“行动三角”概念模型

从可持续发展的视角来看,学校需要建立完善的机制,实现评价体系、监测与管理体系、碳中和实践的良性互动,帮助学校建设“碳中和校园”。本研究建立了 “行动三角”概念模型(图1),通过三类行动及行动之间的相互作用保障高校参与碳中和的行动效果。

如图1所示:行动一,学校根据自身特点建立监测与管理系统,获取碳中和的实践情况和计划执行情况;行动二,开展碳中和行动与实践,监测与管理系统获取行动的完成情况并收集各项数据,反馈给评价体系;行动三,评价体系评估实践的效果,提出改进措施,不断完善行动计划。

五、结 论

高校实现碳中和目标不仅要依靠大学的责任意识和使命感,还需要完善的公共政策提供系统的机制保障。在推动大学实现碳中和目標的同时,必须认识到,高校碳中和行动将会受到国家和地方的能源政策和低碳体系建设的影响。建立碳中和校园会让高校长期承受经济压力,政府和社会如何监督大学的可持续发展,这些因素都影响大学参与碳中和的效果。此外,高校碳中和行动还需要强大的领导力,坚持可持续发展理念的领导者更有可能带领师生员工建设碳中和校园。总之,高校的碳中和行动不仅需要自身的种种努力,也需要外在客观条件提供保障。高校参与碳中和行动彰显了一所大学乃至中国高等教育机构为全球碳中和目标实现提供的“中国方案”,具有重要的意义和价值。〔责任编辑:沈 丹〕