聚焦语言形式,体悟文本意蕴

欧阳芬 郭培庚 刘锦华

【摘 要】有效的教学内容选择是教师进行优质教学的前提。然而,文本自身存在的难度以及教师文本解读水平不一的现实情况,往往会导致教师在教学内容的选择上出现偏差。文章以莫怀戚的经典散文《散步》为例,以独特的语言形式为着力点,对其选编内容、文本以及与之相关的15篇经典案例进行分析,从而体悟文本的深层意蕴,以图帮助教师从文本体式、学情等角度更好地择定与建构教学内容,促进教师有效地开展散文教学。

【关键词】《散步》;教学内容;语言形式;有效教学

【作者简介】欧阳芬,教授,主要研究方向为语文课程与教学论;郭培庚,江西师范大学硕士研究生;刘锦华,一级教师,主要研究方向为中学语文教学。

【基金项目】江西省2020年度研究生创新基金专项资金项目“基于深度教学的初中语文阅读策略研究”(YC2020-S218)

《散步》是莫怀戚的一篇经典散文,被选入统编语文七年级上册。文章虽然很短,内涵却十分丰富,耐人寻味。在实际教学中,部分教师往往受解读水平的限制,在对其教学内容的选择上出现不到位的现象。因此,探讨《散步》教学内容的择定与建构,可以在一定程度上帮助教师更精准地进行教学设计,也能促进教师更好地开展散文教学。

一、选编内容变化

《散步》一文写于1985年,讲述的是一家人在田野上散步的琐事。根据莫怀戚的回忆,《散步》的写作契机有二:一是一家人确有外出散步的经历,二是美国汉学家柯尔特先生对中华文化中孝文化的不同理解和赞赏给作者以启发[1]。《散步》作为一篇经典散文,在人教版语文教材以及统编语文教材中均有编排。值得注意的是,在这两版教材中,不论是其所处单元位置、单元组文情况,还是在其单元导语、课前导语、课后习题的设置上,均有差异。

从单元组文以及单元主题来看,在人教版语文教材中,《散步》作为七年级上册第一单元的第一篇课文,与《秋天的怀念》《羚羊木雕》《散文诗两首》《〈世说新语〉两则》共同组成以亲情为主题的单元;在统编语文教材中,《散步》调整为七年级上册第二单元的第二篇课文,同时,《羚羊木雕》一课也从这一单元中删除。相同的是,统编语文教材仍以亲情为单元主题,强调感受人世间的美好亲情,这样相对集中的主题有利于教师更加系统地开展单元教学。

就单元导语而言,人教版语文教材强调“亲情是人间真挚而美好的感情,描写亲情的诗文往往最能打动人”,而统编语文教材在强调亲情的重要性的同时还强调,学习这些课文可以更加深入地感受和理解亲情,丰富情感体验。在学习方法上,两个版本的教材均强调朗读,但统编语文教材还特别强调要从字里行间细细品味深沉含蓄的文章。很显然,统编语文教材的提示,为学生更好地理解《秋天的怀念》《散步》等文章提供了方法上的指導。

在人教版语文教材中,课前导语除了介绍文章的主要内容,还强调该文章是对“孝敬”“慈爱”等观念的诠释。这样的课前导语虽然有助于学生从整体上把握课文的主要内容,但忽略了学生对文学作品理解的多元性、开放性。因此,“孝敬”“慈爱”的提示其实不利于学生多角度、多创意地理解《散步》。统编语文教材的课前导语除了要求学生感受课文本身的情感,还要求学生回忆身边的温馨场景,感受其中的温情,旨在鼓励学生将语文学习与生活进行勾连,贯彻落实语文课程的育人功能。此外,统编语文教材课前导语不再就文章的主题进行提示,意在给予学生更多解读文本的空间,并且再次提出朗读课文的要求。由此可见,朗读在初中学习初始阶段的重要性。

在课后习题方面,统编语文教材在延续人教版教材解读标题、品味语言的基础上,针对情感基调增加了与《秋天的怀念》的比较阅读。这样的安排既可以让学生温习已学知识,又可以帮助学生进一步理解:本单元课文虽然都以亲情为主题,但不同课文中的情感基调却不同。这些调整与变化,更加突出了《散步》在新时代背景下的散文教学意义。从上面的分析中,我们也可以发现,教材的编者十分重视《散步》一文的独特语言形式,并试图在这方面训练学生把握祖国语言文字的特点和运用规律。

二、文本探究

《散步》是一篇经典散文,我们深入研究其文本对教学内容的择定与建构具有重要意义。下面,笔者主要从其独特的语言形式和主旨内涵两个方面对文章进行简析。

1.独特的语言形式

作者独特的情感表达往往蕴藏于独特的语言之中。在《散步》中,为表达自己独特的人生体验,作者独具匠心地运用了对称句式、大词小用等语言形式。通过比较分析可知,对称句式的句子更具对称美、形式美、音乐美以及意蕴美,也增加了文章的思想内涵。此外,文中有多处大词小用的地方,如“就像领袖人物在严重关头时那样”。用“领袖人物”“严重关头”更能凸显“我”在“走大路还是走小路”这一选择上的重要性。孙绍振先生曾指出,对于经典文本而言,最重要的是在于挖掘出文本独有的创造性风格[2]。因此,分析《散步》这一文本独特的语言形式对于深入理解其深层内涵具有重要的作用。

2.多元的主旨内涵

自《散步》1985年问世以来,许多学者从不同的角度对其主旨内涵进行了深入的探讨。人民教育出版社出版的教师教学用书共列举了五个主题,最具代表性的有“尊老爱幼说”“生命思考说”“责任担当说”三种。《义务教育语文课程标准(2011年版)》强调“阅读是学生的个性化行为”[3]。莫怀戚也说过,作者创作的初衷,其实与读者的多元理解并没有太大的直接关联[4]。无论持哪种观点,只要学生能从文中找到合理的依据,教师不必强求学生接受或反对某个主题。在细读文本的过程中,我们不难发现,在同一关键字词句中,学生挖掘的深浅影响了其对主旨的把握。例如,“我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲”,字里行间不仅洋溢着祖孙三代的亲情及作者对生命的思考,更蕴含着中年一代重大的责任。

三、典型案例比较分析

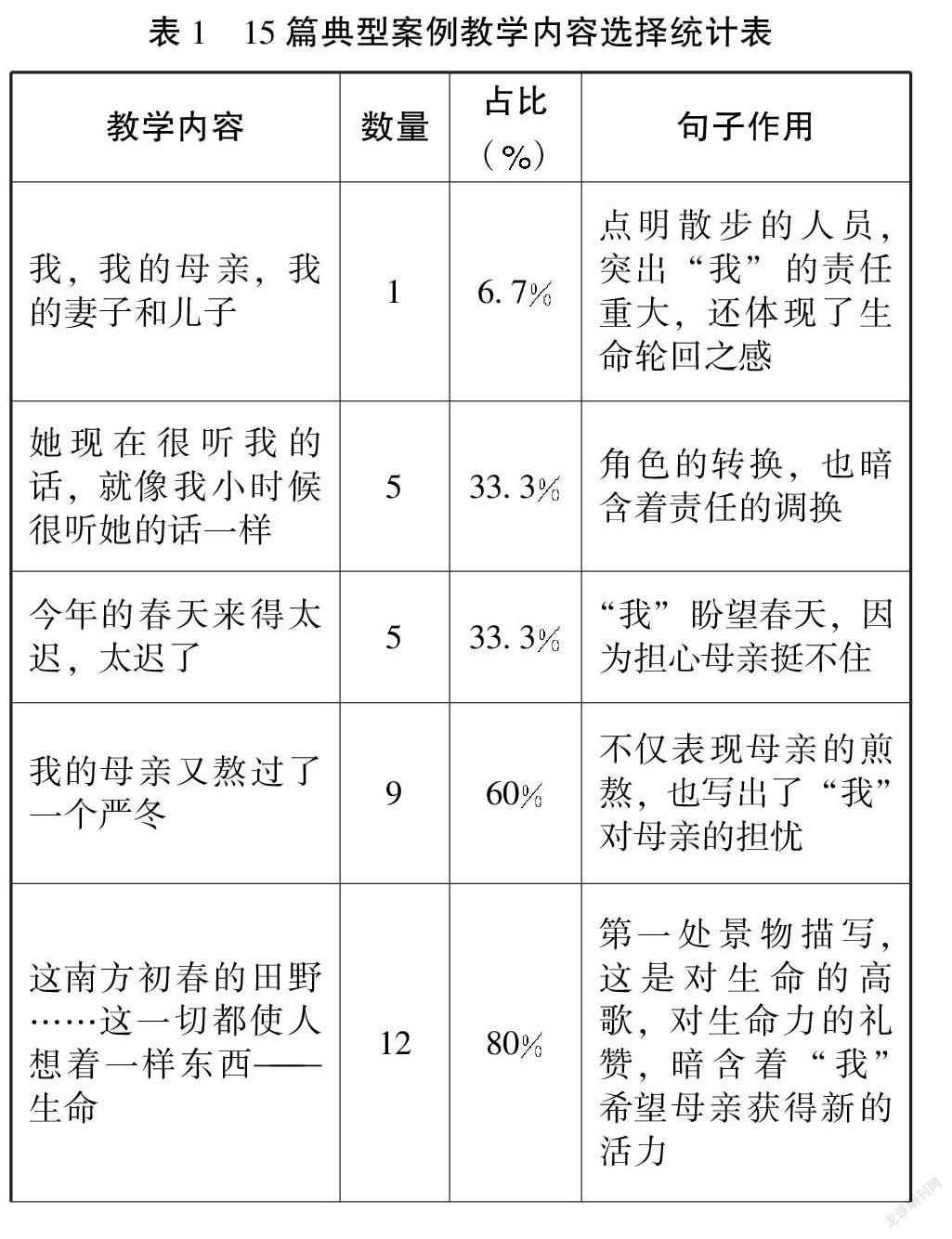

《散步》一文有许多值得品味的地方。因此,不同的教师在教学内容的选择上往往不太一样。为了更好地确定《散步》一文的教学内容,笔者从《语文建设》《中学语文教学》《中学语文教学参考》等杂志上搜集了15篇公开发表的《散步》一文教学的典型案例(含教学设计、教学实录),对案例中所选择的教学内容进行比较分析(见表1)。

王荣生教授认为,阅读散文可以归结为一句话,即“体味精准的言语表达,分享作者在日常生活中感悟到的人生经验”[5]30。因此,教师可以选取文中的关键字词与重要句段,将其作为主要的教学内容。从表1我们可以发现,不同的教师在选择教学内容时虽有差异,但依然存在很多相同的地方。在15篇教學案例中,教学内容出现最多的是对文章第一处景物描写和文章最后一句的分析,这两处分析均出现12次,占比80。文中第一处景物描写除了渲染春天的生机与活力及和一家人一起散步的美好心情,还体现了对生命的高歌,对生命力的礼赞,暗含着“我”对母亲获得新活力的希望。课文最后一句也是理解课文主旨的关键。屠谖认为,这句话代表着人类的昨天、今天和明天,生命之火不熄,爱与责任就在一代代人心中郑重传递[6]。可见,这两处是课文的教学重点,教师应该设计多样化的教学活动,引导学生准确把握其内涵,进而充分理解课文关于“生命的思考”与“责任的担当”的主旨。

四、教学建议

王荣生教授将语文教材里的选文分为四种类型,即定篇、例文、样本、用件。而在我国传统的语文教育中,教材的篇目往往扮演着定篇的角色。定篇的特点是选取经典性的文本,让学生彻底、清晰、明确地领会作品。[7]《散步》作为经典篇目,自然也应该作为定篇来教。

那么,《散步》应该选取哪些主要的教学内容呢?在多数课例中,教师试图抓住文章的所有细节进行分析,例如,概述文章主要内容、分析人物形象、探讨语言特色、体悟作者情感等。当然,也有课例通过创作台词、分角色朗读课文、创作诗句等形式进行教学。但是,以上努力并未真正着力分析文章的关键处。因此,我们需要重新考虑《散步》一文教学应该聚焦的主要内容。

1.依循文本体式,选择教学内容

体式,一般是指单个文本的特定样式。[5]19不同的文本体式,教师选择的教学内容往往有所不同,而教学内容的选择又会影响课堂教学的基本走向。因此,教师需要依循文本的特定体式,选择教学内容。王尚文教授认为,语文教学的焦点应该是话语形式,因为内容不可能离开形式而存在,也不可能先于形式而存在[8]。换句话说,语言形式与语言内容应该是统一的。文学作品的内容以及作者透过作品所要传达给读者的内在意蕴都是通过语言形式来组织的。这种语言表达形式主要体现在文章的关键字词句段,甚至体现在标点符号等方面。笔者以为,《散步》的教学着力点不应该仅仅落在对故事情节的概述、人物性格特征的探讨以及主旨的分析上,更应该抓住作者独特的语言及其所传达的人生思考。

2.精准分析学情,确定教学内容

课堂教学,最忌讳的就是在学生“一望而知”的知识点上来回打转,在不懂的地方却一带而过。七年级的学生已具备一定的阅读能力,他们能够通过课前预习读懂的,如主要人物、文章基本情节等,教师就无须再在课堂上耗费过多的时间。但是,受生活经验所限,学生很难准确把握文本中关于“生命的思考”与“责任的担当”的主旨。因此,在实际教学中,教师不但要从文本入手,更要充分考虑学情,链接文本之外,补充文本的写作背景与写作契机等,帮助学生深入理解文本中对生命与责任的思考。但是,在部分课例中,教师忽视了学情,将概括文章主要内容、分析人物性格及其形象特点作为主要教学内容,形成了“概括主要内容—分析人物形象—探究文本主旨”的僵化模式。

基于以上思考,笔者试以《散步》独特的语言形式为着力点,引导学生在独特的语言表达形式中体会作者的独特情感。首先,要引导学生发现文章中独特的语言表达形式,即分析作者是如何写的,运用了哪些独特的语言表达形式以及技巧,而不只是关注文章写了什么。其次,要通过这些看似简单的语言形式挖掘文本的深层意蕴,加深对人物形象及文章主旨的理解。

在教学方法上,本文可采用“朗读法”“圈点勾画法”“示范法”等。通过朗读,让学生感受文学语言的独特魅力。例如“她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样”一句,教师要指导学生将这句话中前半句的重音落在“我”字上,而后半句的重音落在“她”字上,让学生在朗读中品味语言,体会其中角色以及责任的转换。在学生遇到自己喜欢的句子或是难以理解的字词时,教师要鼓励学生进行圈点勾画。例如,针对文中“太迟了”“熬”“领袖人物”“严重关头”“整个世界”等关键词句,教师可以先让学生进行自由讨论,再结合学生的观点进行师生共议,从而深化学生对文章深层内涵的理解。在授课过程中,教师还可以先就每一类语言形式举出一处例句并进行示范讲解;然后让学生以小组的形式,分工合作找出其他相似的句子,独自做批注;最后展开小组分享。

以文章独特的语言形式为着力点,体悟文本的深层意蕴,能达到以“篇”及“类”的教学效果。与《散步》同一单元的第八课《〈世说新语〉二则》一文,也是通过人物的语言形式来体现人物的性格特点。因此,学生从语言形式入手学习《散步》这一篇文章,体悟作者的深层意蕴后,可以将这种解读方法迁移运用于同一单元其他课文的学习中。在这一过程中,学生的阅读水平不断得到提高,语文核心素养也将得以提升。

参考文献:

[1]莫怀戚.《散步》的写作契机[J].语文学习,1995(3):6-7.

[2]孙绍振.多元解读和一元层层深入:文本分析的基本理论问题[J].中学语文教学,2009(8):4-8.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[4]莫怀戚.二十年后说《散步》[J].语文学习,2005(12):32,2.

[5]王荣生.散文教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2014.

[6]屠谖,唐建新.《散步》教学设计[J].中学语文教学,2008(7):50-52.

[7]王荣生.语文科课程论基础[M].北京:教育科学出版社,2014.

[8]王尚文.语文教育一家言[M].桂林:漓江出版社,2012.

(责任编辑:蒋素利)