小学数学“泛?参与式课堂”教学探析

【摘 要】文章对小学数学“泛·参与式课堂”教学进行了课堂规范、学习任务、教学方式、评价实施等要素的变革实践,全面提升学生参与课堂学习的强度、热度。同时,建构共识与差异并存的多元课堂生活,形成了具有平等交往、广泛参与、“活泛”学习、共同发展等特征的课堂新样态,促进学生数学思维能力和核心素养的发展。

【关键词】小学数学;课堂教学;泛·参与式课堂

【作者简介】陈伟佳,一级教师,无锡市小学数学教学能手,无锡市优秀教育工作者,主要研究方向为小学数学教学。

【基金项目】江苏省教育科学“十三五”规划重点自筹课题“儿童公共生活视域下的课堂教学变革研究”(B-b/2016/02/59);无锡市基础教育前瞻性教学改革试验项目

“泛·参与式课堂”指以“广泛参与、平等交往、共同发展”为核心理念,通过变革课堂规范、学习任务、教学方式和评价实施等要素,促进儿童成为学习的主动参与者、亲密互助者和积极探究者的一种课堂模式[1]。在数学课堂中,“泛·参与式课堂”以学生的情感、思维、行动全身心参与学习过程为基本表现形式,通过教师的引导和一定的保障机制,鼓励学生敢于质疑、乐于表达、勇于创新,全面提升学生参与课堂学习的强度、热度,培养学生的数学思维能力和核心素养,彰显学科的育人价值。

一、创新课堂规范,引领平等交往

“泛·参与式课堂”需要明确的、可操作的课堂规范作为保障,其倡导师生之间、生生之间的平等交往。因此,教师和学生之间要建立起互相帮助、互相协商、合作探究的学习共同体,教师起到组织、引导的作用,同时站在学生立场,为学生的学习提供帮助。

(一)制订课堂“公约”

课堂首先是一个“社会活动场”,然后才是一个“教育活动场”。为保障学生学习活动的顺利开展,教师需要和学生通过思考、讨论、协商制订课堂“公约”。比如,有的班级制订了“倾听五条”——专心听、做记录、不插话、不排斥、不盲从;有的班级设立了“自主学习本”,学生按照“我会问、我会想、我会用”等模式记录课堂思考过程;有的班级每节课预留两三分钟让“小先生”轮流上台讲解分层作业;有的班级在黑板报上设立“问答角”,学生可以把自己百思不得其解的题目写下来并贴在“问答角”上,再自主择取其他题目进行解答,这样既可以延长学生深入思考的时间,又可以拓展分享交流的空间。这些课堂“公约”或许微小但不简单,体现了倾听、自主、表达、交流等公共性特征。

(二)学会数学表达

对话是学生在课堂上参与、交流、合作时的思维载体。教师可以结合教学内容在表达上多給学生一些指导,鼓励学生敢说、爱说、会说[2]。比如,教师可以在计算教学中鼓励学生说算法、说算理——对于题目是怎样计算的,依据是什么,还有哪些算法,哪种算法比较简便;在解决问题教学中鼓励学生分析解题思路——条件和问题是什么,想到的关系式是什么,根据什么条件可以求什么问题,要求这个问题需要知道什么条件,是怎样列式计算的;在概念教学中鼓励学生概括特征——数和形的特征是什么,是怎样发现的,它在生活中的应用是什么;等等。通过长期训练,逐步提升学生运用数学语言表达思维过程和结果的能力,增强学生的数学思维。

(三)提出活动建议

“泛·参与式课堂”中设置比较多的小组活动。在活动中,学习共同体可能会出现话语霸权、倾听缺失、各执己见等问题。因此,教师需要对活动提出建议,明确活动规则,让小组活动指向性更明确、效率更高。如在苏教版数学二年级上册“观察物体”的教学中,对于观察飞机模型的练习,教师提出了如下活动建议:“如果小组同学全都判断正确,那么每人选择一张图片,说说是怎样判断的”“如果有错,则大家共同分析错误的原因是什么,有什么小窍门可以帮助出错的同学改正错误?”“如果出错的同学很多,那么建议小组长带领小组成员依次轮流观察飞机模型,想一想错在哪里,如何改正”。每一条活动建议都指向如何有序开展交流、分享和讨论,详细、具体、可操作,保障了学生学习活动的效果。

二、设计学习任务,指向广泛参与

“泛·参与式课堂”强调学生的广泛参与。富有挑战性的学习任务能提供更广泛的参与空间,因此,教师要把指向知识本质的、具有思维含量的“主问题”或者“问题串”作为学习任务,并对不同层次的学生提供有针对性的帮助,以平等的理念给予学生更多参与的机会,以机智的回应将学生思维推向深处,以精练的语言体现数学的逻辑性、严密性、简洁性。

(一)设计“主问题”

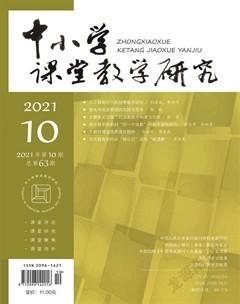

在教学中,教师设计的问题空间的大小,以及占用时间与交流机会的多少,将直接影响学生思考的空间。有研究价值的“主问题”,在承载教学目标的同时,可以激发学生的好奇心和探究欲望,使学生能够广泛参与进来,真思考、真实践、真遇到困难、真解决问题。如对于苏教版数学四年级下册“认识多位数”,教师在教学“认识含有万级和个级的数”知识点时,首先让学生同桌之间在纸算盘上贴出一个整万数(51230000)和一个万以内的数(26)(如图1),并复习这两个数的组成、读法和写法。然后提出“主问题”:“你能借助纸算盘合成一个新的数吗?读一读,写一写,并说一说它的组成。”于是,右边同学将纸算盘对齐相应数位覆盖在左边同学的纸算盘上,合成了一个含有万级和个级的数(51230026)。在学生讨论后,教师有序地组织交流:认识中间与末尾都没有0的多位数(61512115)→认识每级末尾均有0的多位数(1207130)→认识其他数位上有0的多位数(51230026)→认识中间和末尾均有0的多位数(10006730)→呈现学生“合”成的数作为练习。

在“主问题”的引领下,教师从一般到特殊,组织学生讨论数的组成、读法和写法,使学生在不知不觉中深入思考,经历了复习、新授和基本练习的学习过程,轻松地掌握了知识,同时获得了数学结构化学习的经验。

(二)生发“问题串”

学起于思,思起于疑。有了问题、疑问和惊奇,学生才能积极主动地思考。一般地,课堂上提出问题的通常是教师,要推进学生持续地思考,教师就要不断生发出“问题串”,引起学生的认知冲突,激起思维涟漪,把课堂热度建立在思维的深度上。如在教授苏教版数学五年级上册“小数乘法和除法”时,教师可以创设真实的生活情境,设计“问题串”,让学生参与其中,由浅入深,逐步深入到知识本质。问题一:“有4名学生一起去吃饭,产生的消费平均分,他们支付了100元,然后找回3元,每人需要付多少钱?”学生算出(100-3)÷4=24(元)……1(元)后,教师引导学生思考问题二:“余1元,怎么继续平均分?”学生算出每人付24元2角5分后,教师继续追问,引导学生思考问题三:“可以把分的过程合在一个竖式里表示吗?”学生结合竖式,产生问题四:“小数点到底应该点在哪儿?”教师用讲故事、举例子的方式,解释51÷2和97÷4的竖式计算,引导学生产生问题五:“遇到余数怎么办,会不会永远分不完?”

通过这样的方式,师生共同搭设了一条经过努力可以攀登的、螺旋上升的问题阶梯,学生经历了发现和提出问题、分析和解决问题的全过程,思维得到持续激发,同时情感得以升温。

(三)搭建“脚手架”

在课堂中,不同个性、不同学习水平的学生参与学习的积极性不尽相同,有每逢提问必举手的“活跃者”,也有专注且安静的“守望者”,还有被忽视的“沉默者”。教师要考虑到不同层次学生的学习能力,设计有梯度的活动,让学生得到不同程度的发展。如对于苏教版数学四年级下册“运算律”中乘法分配律的教学,教师先让学生观察算式①(6+4)×3,②6×3+4×5,③6×3+4×3,然后让学生猜想哪两道算式的得数相等,再进一步出示学习任务:“这两道算式的得数为什么相等?你能想办法说明其中的道理吗?用你喜欢的方法把过程记录下来。”其间,教师可以为学生搭建“脚手架”:①算一算、想一想算式的意义;②结合实际问题进行说明(提供情境图);③利用信封里的长方形拼一拼、想一想。

通过这种方式,在小组活动和集体交流中,每个学生都有事可做,有话可说。有的结合解决实际问题的多种方法理解乘法分配律的生活意义,有的联系乘法的意义理解乘法分配律的数学意义,有的结合长方形面积的计算理解乘法分配律的本质意义……课堂学习中既有学生个体的独立思考探究,也有学生群体的讨论交流分享,不同层次的学生都能得到发展。

三、改变教学方式,实现“活泛”学习

“活泛”意为能随机应变,指师生、生生之间深度互动和活泼灵动的一种学习状态。“泛·参与式课堂”追求学习的“活泛”,从教师讲授→教师导学→问题导学→自我导学,教师应逐步让出“舞台”,让学生站在“舞台”中央,把“一言堂”变成师生互动交流的“群言堂”。

(一)问题引领探索

教师可以通过设计“自主学习任务单”组织学习活动,其中特别强调要在适当的时机对所学内容进行提问。如在苏教版数学六年级上册“百分数”的教学中,在学生认识了百分数的产生后,教师立即提出问题:“你还想了解有关百分数的什么内容呢?”学生的回答包括“百分数和以前学习的分数、小数有什么联系”“百分数有什么特殊的意义”“百分数和分母是100的分数有什么区别”“百分数表示一个数,还是一种关系”“百分数在生活中有哪些应用”,等等。围绕学生提出的问题,教师继续追问:“如果把这些问题进行分类和排序,你觉得应该先研究哪个问题,再依次研究哪些问题?”教师引导学生对问题进行梳理和整合,明确下一步的学习活动。

(二)辩论促进思考

问题一般来自学生,当然,教师也可以成为提出问题的那个人。一道带有“陷阱”的练习题往往能激发学生的学习兴趣,掀起课堂热潮。如在苏教版數学三年级上册“分数的初步认识(一)”一课的练习中,笔者改编了一道练习题:如图2所示,图中的涂色部分是不是大长方形的14?

学生进行独立思考后,出现两种截然不同的观点。一些学生认为每份大小不相等,没有平均分,所以涂色部分不是大长方形的14。一些学生认为虽然没有平均分,但涂色部分看起来差不多是大长方形的14。孰是孰非?教师未做评判,而是让学生继续讨论,直到有学生提出可以画图验证,教师相机提供学具,学生把大长方形平均分成4份,发现其中1份正好是涂色部分的大小,这才“尘埃落定”。这道练习题巧妙地把实质上的“平均分”隐藏在“不平均分”的表象之下,学生在争论中透过现象看本质,对分数的意义有了更深刻的理解。

(三)操作积累经验

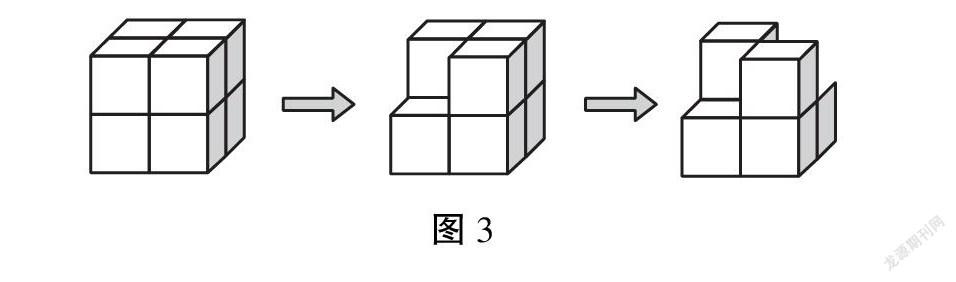

著名心理学家皮亚杰说过,思维是从动作开始的。动手操作是课程标准提倡的学习方式之一,被称为“指尖上的智慧”。小学生的思维处于从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的阶段,动手操作能使学生获得丰富的感性体验,有利于学生展开想象,发展空间观念。如在苏教版数学四年级上册“观察物体”的教学中,学生对“一个由多个小正方体拼成的几何体,有没有可能它的三视图(前面、右面、上面)都是一样的?如果有可能,至少需要多少个小正方体”这样的问题产生了很大的兴趣。学生一开始认为至少需要8个小正方体才能拼成三视图一样的几何体,通过操作,发现拿走一个也可以,再操作,发现还可以再拿走一个。学生在反复操作中最终达成共识——至少需要6个小正方体才能实现这样的效果(如图3)。

接着,教师鼓励学生继续思考:“有什么办法可以表示这种立体图形?”学生通过深入探讨,想象力得到了激发。学生1画出了从前面、右面、上面看到的图形,空白方格表示只有1个小正方体,阴影方格表示有2个小正方体叠放(如图4)。学生2认为只要用俯视图(从上面看)表示就够了,用阴影表示1个,涂黑表示2个叠放(如图5)。学生3也是用俯视图,在表示叠放个数时用了画“正”字的方法(如图6)。学生4依然用俯视图,用数字表示叠放个数(如图7)。

吴正宪老师曾说:“儿童的精彩总是会超出成人的想象。”[3]从图3到图7可以看出学生的思维实现了二维平面和三维空间之间的转换。学生的想象力在操作中生成,又在操作中得到验证,教师要把操作和学生的想象力有机结合起来,为学生积累丰富的数学活动经验,发展学生的空间观念,提升学生的核心素养。

四、实施积极评价,促进共同发展

“泛·参与式课堂”离不开教师和学生积极正向的交流评价。美国心理学家弗洛姆说过:“人性最深刻的禀赋,就是被赏识的渴望。”[4]教师要用一双善于发现、善于欣赏的眼睛,用心捕捉每一名学生值得赏识的点点滴滴,将它放大,让学生在情感交流中获得奋发向上的原动力。

(一)教师评价

教师要善于用准确的激励性评价语言激发学生学习的内驱力,以理解、尊重的评价语言呵护学生的学习热情,以适时指导的评价语言为学生拨开云雾,以适当延迟的评价语言给予学生自悟的空间。因此,教师在评价时应尽可能多地采用理解性、建议性评价语言。其中,理解性评价语言包括:原来还可以这样想,有自己的想法,善于表达个人观点,这样考虑也有一定的道理,很有说服力等。建议性评价语言包括:如果画个图就更清晰了,如果能提供证据就更有说服力了,如果能结合某同学的意见就更完整了等。

(二)学生互评

教师要引导学生进行集体反思和互相评价。比如,对整节课进行总结时,教师不仅可以问“你有什么收获”,还可以问“对于同伴之间的相互学习,你有哪些启发”这样的问题,组织一次既涉及学习内容又关乎共同学习经验的集体性反思。对于学生互评可以简化为“夸—评—补—问”四字诀,即①夸一夸,如在某某同学的讲解中,哪些地方思路特别清晰;②评一评,如你的发言真精彩,我给你五颗星;③有补充,如我还有一个想法,不知道是否正确,想展示一下;④有问题,如我还有不明白的地方,请你帮我讲一讲,或者我有一個问题想问问你等。

综上所述,小学数学“泛·参与式课堂”旨在改变学生如同牵线木偶般被动参与的现状,教师和学生互相学习、互相影响、互相鼓励、共同参与、共同分享、共同成长,使课堂成为问题的挑战场、智慧的生发场和思想的对话场。这样的课堂,充满人文关怀和理性光芒,能够更好地提高学生的数学思维能力和核心素养。

参考文献:

[1]王铭波,陈燕君.立足儿童视域,推动课堂变革[J].教育界,2020(4):76-77.

[2]黄彪.基于数学故事的小学数学课堂实践[J].中小学课堂教学研究,2020(10):46-49.

[3]吴正宪,张丹.让儿童在问题中学数学[M].北京:教育科学出版社,2017.

[4]吴正宪.小学数学课堂教学策略:师生互动共同创建有效课堂[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

(责任编辑:罗小荧)