姚鼐的“古文辞”思想及其实践

——《古文辞类纂》选辞赋的文章学意义

张炳文

(南京大学文学院,江苏南京210023)

自宋至清,古文家在古文选本中选赋并非罕事。宋楼昉《崇古文诀》,明茅坤《唐宋八大家文钞》,清吴楚材、吴调侯《古文观止》等都选有少量赋作。清代姚鼐《古文辞类纂》突破传统,大量选赋,于13文类中专设“辞赋类”,“辞赋类”和“哀祭类”共选录辞赋78篇。

目前学界对这一问题的讨论主要集中在两个方面:姚鼐的“赋体”意识和辞赋对古文辞章审美的影响。论者试图从《古文辞类纂》中揭示姚鼐的文体分类标准和古文作为文体的纯文学性①相关研究主要基于“古文”和“赋学”两个视角:一是古文文体学研究,如高黛英:《〈古文辞类纂〉的文体学贡献》(《文学评论》2005年第5期,第35-41页)认为,《古文辞类纂》中的“哀祭类”和“辞赋类”作品都是抒情性的文学作品,姚鼐一方面以“为用”作标准进行文体分类,一方面“以美学准则衡文,正体现了古文由杂向纯演进的趋势”。二是赋学探究,如王思豪:《论桐城派古文选本中的古赋思想——以〈古文辞类纂〉等主要古文选本为例》(《安徽大学学报》哲学社会科学版2011年第6期,第47-54页),在清代赋坛古、律之辨视野下透析了桐城派古文家的古赋观。。然而,值得注意的是:其一,姚鼐以古文家视角观赋,在古文选本中选赋,立足点是古文。《古文辞类纂》选辞赋的关键并非古文家的赋体意识,而是辞赋之于古文的借鉴意义。其二,《古文辞类纂》选录作品的时间范围甚广,但并未选入齐梁以下更接近纯文学性质的“清词丽句”。可见,姚鼐在《古文辞类纂》中选辞赋不只有辞章审美层面的考虑。

深入探究这一问题,还应从13 文类整体情况和这78 篇辞赋作品特质出发,超越古文与赋之间“体”的界限。问题的肯綮不在于姚鼐对辞赋的辨体,而在于辞赋对古文学习的整体价值。此价值不仅是指辞赋的“辞”,更重要的是辞赋的“用”。《古文辞类纂》大量选赋表明,在姚鼐古文理论中,最为核心的是融通文体、超越义法、重视境界等思想。

一、《古文辞类纂》中文章的“类”与“体”

古文选本的立足点是古文。虽然姚鼐编《古文辞类纂》在最后两个文类(“辞赋类”“哀祭类”)中选录了大量辞赋,但由文体分类标准与编排情况来看,“赋体”并不是古文家姚鼐关注的重点,《古文辞类纂》编选体例依据的是文章的“类”而非“体”。

首先,姚鼐未从形式上划分文类,13文类的划分另有标准——古文家视角的文类标准。选本为古文分门别类,无法回避作品体类问题。姚鼐的文体分类标准与前代选本颇有不同:“《古文辞类纂》在文体学上的首要贡献,是姚鼐以‘为用’为准则划分文体。他撇开构成文类的形式要素,从文章的用途角度着眼,辨析名实,区分文类。”[1]35“体”“用”本是中国哲学领域的一对范畴。在中国古典文学语境,“体”是一个内涵丰富的概念①文章学领域的“体”概念内涵颇为丰富,如郭英德《中国古代文体学论稿》认为:“文体的基本结构应由体制、语体、体式、体性四个层次构成。体制指文体外在的形状、面貌、构架,语体指文体的语言系统、语言修辞和语言风格,体式指文体的表现形式,体性指文体的表现对象和审美精神。”(郭英德:《中国古代文体学论稿》,北京:北京大学出版社,2005年,第2页);而“用”的意义则相对单纯,即文章功用。姚氏以“为用”来分“体”,体现了古文家“体”“用”合一的观念。因此,《古文辞类纂》13 文类中出现文体形式与文类名称不符的情况,并不奇怪,亦无违其分类标准。比如:韩愈《伯夷颂》不选入颂赞类,而在论辩类;同为“解”,韩愈《获麟解》在论辩类,而《进学解》在辞赋类;《淳于髡说齐宣王见七士》《淳于髡说齐王止伐魏》《淳于髡解受魏璧马》在书说类,而《淳于髡讽齐威王》在辞赋类;韩愈《祭鳄鱼文》不录于哀祭类,而在诏令类;元结《大唐中兴颂》不选入颂赞类,而在碑志类;韩愈《郓州溪堂诗并序》不编在序跋类,而在杂记类。辞赋类和哀祭类中的文体也比较多样,辞赋类收了《战国策》之《楚人以弋说顷襄王》《庄辛说襄王》、东方朔《非有先生论》、司马相如《封禅文》、韩愈《送穷文》等非赋体作品。要之,选本以“为用”标准分类,“体”“用”合一,故作品分类不必执着于辨体,选辞赋且专列“辞赋类”并不能说明编选者具有明确的“赋体”意识。

其次,编排分门名称用“类”而不用“体”,可见姚鼐编选作品贵在求用之“同”,无意于辨体之“异”。姚鼐“不是说文体,而是说体类,即文类”[2]25。求同,故只存其大类;辨异,则需细分各体。《古文辞类纂》辞赋类和哀祭类编录作品,是以文“类”求文“用”之同,而非以赋“体”辨文“体”之异。具体表现为:(1)一体分入两类。所选78篇辞赋之中,辞赋类65 篇,哀祭类13 篇②哀祭类如韩愈的《独孤申叔哀辞》《欧阳生哀辞》类似祭文,方苞的《宣左人哀辞》《武季子哀辞》主体文字并非“辞”,故这4篇不计入“辞赋”。。同为“辞赋”,或在辞赋类,或在哀祭类。比如同为“楚辞”,《离骚》《九章》等选在辞赋类,《九歌》则归入哀祭类,或是由于后者的“用”属于感哀祭祀,而前者虽有感怀,但与祭祀无涉。可见分类并不以“辞”或“赋”文体形式为标准。(2)一类又含诸体。细辨辞赋类所选的65篇作品,文“体”可谓丰富多样:有游说与讽谏之文,如《淳于髡讽齐威王》《楚人以弋说顷襄王》《庄辛说襄王》;有“楚辞”,如《离骚》《九章》《远游》《卜居》《渔父》;有“大赋”,如司马相如《子虚赋》《上林赋》、杨雄《甘泉赋》《河东赋》《羽猎赋》《长杨赋》、班固《两都赋》、张衡《二京赋》);有“文赋”,如苏轼《前赤壁赋》《后赤壁赋》等。诸“体”之所以归入一类,是因为其“用”相同。

《古文辞类纂》一体分入两类而一类又含诸体的现象,不是因为姚鼐继承了传统的文章辨体观念,而是相反——姚鼐采取了有别于一般选本分类标准(以“用”为准,“体”“用”合一),或是有意反辨体(融通文体)。《姚鼐原序》曰:

汉世校书有《辞赋略》,其所列者甚当。昭明太子《文选》,分体碎杂,其立名多可笑者。后之编集者,或不知其陋而仍之。余今编辞赋,一以汉《略》为法[3]18。

《文选》的分类则具有辨体意识,不仅区分“辞”“赋”,而且细分“赋”为15类:京都、郊祀、耕藉、畋猎、纪行、游览、宫殿、江海、物色、鸟兽、志、哀伤、论文、音乐、情。虽然统观有“分体碎杂”之嫌,但细辨小类则纯。从作品出发,为文设体,先文后类。这种做法体现了文学批评家的眼光,萧统选文重“辨体”,故越辨越细。姚鼐的文章分类思想与萧统恰好相反,和目录学家刘歆《七略》的分类思想相近。《七略·诗赋略》分“诗赋”大类为屈原等《赋》、陆贾等《赋》、孙卿等《赋》、《杂赋》及《歌诗》凡5小类。既以人分类,也融合杂类,大类之中有辞、赋及诗等多“体”。《古文辞类纂》以大类划分,大类中的文体也相对驳杂。这种做法显然更接近目录学家分类的思维方法。目录学家首先考虑的不是分辨诸体,而是同类合并;同理,《古文辞类纂》文章分类的意义也不在于“辨体”。

事实上,姚鼐既没有严格辨析“赋体”的狭义内涵,将辞、赋作为同类,也将辞赋、大赋、文赋编入一类;也没有界定“赋”概念的外延,不拘泥于作品的名称与形式,既不辨“辞”与“赋”,也不辨“赋”与“文”,因而在辞赋类和哀祭类中选“辞”选“赋”也选“文”。可见《古文辞类纂》选辞赋的要义不在于辨赋体。

再次,选辞赋的“辞赋类”“哀祭类”编在13 类的最后两类,这和《文选》首选赋篇形成了鲜明的对比。《文选》首录赋,次为诗,体现了编选者的纯文学立场,凸显了文学的自觉意识。在萧统的时代,文学演进重视“文体”独立。而古文家尊古复古,习惯将文学回归到独立之前的状态与地位①汪祚民:《〈古文辞类纂〉评选辞赋发微》(《安庆师范学院学报》社会科学版2005年第5期,第72-77页)认为这种回顾“并非盲目的尊古复古,而是辞赋辨体观念一种螺旋式的复归与提升”。。赋的初源,目前有“诗源说”“楚骚说”“散文说”“隐语说”“综合说”等多种说法②参见许结先生《赋学讲演录》第一讲《赋源》。《赋源》主张“主要还是从‘诗’的渊源来讨论”。又:巩本栋先生主张“汉赋直接源于战国纵横家的游说进谏之辞”(见《汉赋起源新论》,《学术研究》2010年第10期,第125-133页)。。但无论赋源如何,有一点可以确定:赋的初源在文学独立之前,最早的赋并非独立文学之体。赋逐渐发展,文学趋于独立,然后才有了独立的赋体。赋论的发展揭示了赋的独立过程,正如许结先生在《赋学讲演录·赋话》中所说:

由明体、辨体再到尊体,要摆脱诗歌的束缚,摆脱早期的“赋者古诗之流”的束缚,在创作上摆脱诗赋不分的现象,这是尊赋体的本质特征[2]116。

然而,古文家视野中的“文”并不是独立自足的,赋亦如是。因此,讨论古文家所编古文选本中的赋,不应将其视作经过辨体、尊体之后的赋,而应以文章复古为出发点。《古文辞类纂》辞赋类和哀祭类所选辞赋,体现了复古视阈下古赋与古文的融通。学者已指出有许多与古赋相关的文体:在辨体意识自觉之前,“赋、颂,文、赋都紧密交织在一起”,赋的旁衍比如辞、对问、七体、赞、铭、箴等都与赋有关[2]39。既然古文选本将赋复归于古,所谓古文家的辞赋辨体观念也就由此消解。

总之,《古文辞类纂》是以“用”为标准分类,文类重在求同而非辨异,体现了古文家尊古复古的文学立场。辞赋辨体并不是《古文辞类纂》选录辞赋作品问题的关键。

二、辞赋的“韵格”与古文辞选本的“众美”

《古文辞类纂》选录辞赋问题的关键其实是辞赋对古文的价值意义。但如果将此价值意义仅局限于辞赋的辞章审美,则失之偏颇。辞赋的特质既在于“辞”(文采),也在于“义”(文用)。这些辞赋只有兼备“辞”“义”两方面价值,才被姚鼐收入选本。甚至可以说,辞赋的“义”更受重视。

《古文辞类纂》为什么选辞赋作品?《姚鼐原序》中辞赋类、哀祭类小序曰:

辞赋类者,风雅之变体也。楚人最工为之,盖非独屈子而已。余尝谓《渔父》,及《楚人以弋说襄王》、《宋玉对王问遗行》,皆设辞无事实,皆辞赋类耳。太史公、刘子政不辨,而以事载之,盖非是。辞赋固当有韵,然古人亦有无韵者,以义在托讽,亦谓之赋耳[3]17-18。

哀祭类者,《诗》有颂,风有《黄鸟》、《二子乘舟》,皆其原也。楚人之辞至工,后世惟退之、介甫而已[3]18。

其中,“辞”是一个反复出现的关键词。所选作品既有“无事实”的“辞”,也有“至工”的“辞”。可见,辞章确是古文家姚鼐重视辞赋作品的一个因素。但如果将其与《文选序》相比,则可揭橥姚鼐对辞赋的深层考量:

若其赞论之综缉辞采,序述之错比文华,事出于沈思,义归乎翰藻,故与夫篇什,杂而集之[4]。

《文选》选文以“辞采”“文华”“翰藻”为标准,赋居首要。特别具有对比性的是,姚鼐强调“古人亦有无韵者,以义在托讽,亦谓之赋耳”。而萧统说“事出于沈思,义归乎翰藻”。同是“义”,姚氏说“义”在“托讽”,萧氏说“义”归“翰藻”,观念差异十分鲜明。事实上,《古文辞类纂》所录辞赋与《文选》所选辞赋有很多重复篇目,但是这些篇目被二人选中的原因并不一致。

另外也应注意的是,为什么姚鼐不选辞章更加华丽的赋作?仅考察其已选辞赋,视野还相对狭窄。原序中关于未选辞赋的解释颇有深意:“古文不取六朝人,恶其靡也。独辞赋则晋宋人犹有古人韵格存焉。惟齐梁以下,则辞益俳而气益卑,故不录耳。”[3]18单论“辞”,“六朝人”“齐梁以下”之作“靡”而“俳”,文辞华美胜于古赋或晋宋的辞赋。姚鼐厌弃这些辞工文美的作品,非因文辞太工(原序说到所选的楚人之辞也“最工”或“至工”),乃因其只有文辞,气卑而辞靡。姚鼐所选作品的“辞”是“风雅之变体”,本原是《诗》的“颂”和“风”,“辞”中有“义”。二“辞”不可相提并论。

因此,姚鼐选录辞赋,在“辞”之外,还有“义”“格”“气”等标准。辞赋对古文的价值意义在于“韵格存焉”。“韵格”包涵了“辞”“义”两个方面。诚如《古文辞类篹评注》中《吴孟复序》所云:

惟姚氏此书,意在“网罗众美”,故举《昭明文选》辞赋一类而尽收之,将以“尽文家之能事”,故不曰“古文”而曰“古文辞”。盖不仅取其文之适于用,而又欲文之得其美,方文以为将以“尽文家之能事”是也[3]5。

选本“网罗众美”,所录辞赋“韵格存焉”。它们除了工美之“辞”外,还有其他众美。那么,“义”“格”“气”又是指什么?文气何以不卑?姚鼐以为辞赋“义在托讽”,“托讽”是基于“赋用”而言。因有“托讽”之用,故无韵“亦谓之赋”。六朝、齐梁以下作品辞“靡”而“俳”,“气益卑”,彼时文学摆脱了作为“托讽”功用的工具地位,独立自足,所以不被古文家青睐。至于后世文章,所言不及退之、介甫的又是什么?《姚鼐原序》最后再次提及韩愈文章的高明之处:

凡文之体类十三,而所以为文者八:曰神、理、气、味、格、律、声、色。神、理、气、味者,文之精也;格、律、声、色者,文之粗也。然苟舍其粗,则精者亦胡以寓焉?学者之于古人,必始而遇其粗,中而遇其精,终则御其精者而遗其粗者。文士之效法古人,莫善于退之,尽变古人之形貌,虽有摹拟,不可得而寻其迹也。其他虽工于学古,而迹不能忘,扬子云、柳子厚于斯盖尤甚焉。以其形貌之过于似古人也,而遽摈之,谓不足与于文章之事则过矣;然遂谓非学者之一病,则不可也[3]18。

退之“尽变古人之形貌,虽有摹拟,不可得而寻其迹也”,即能“御其精者而遗其粗者”。而姚鼐认为“神、理、气、味者,文之精也;格、律、声、色者,文之粗也。”可见,“文之粗”其实是指辞章方面,而“文之精”则关乎大道神理境界。文章到了最高境界,应该能够“遗其粗者”。所以,姚鼐对辞赋选或不选皆非单纯出于辞章(“文之粗”)考虑,而是综合“粗”“精”,“网罗众美”。

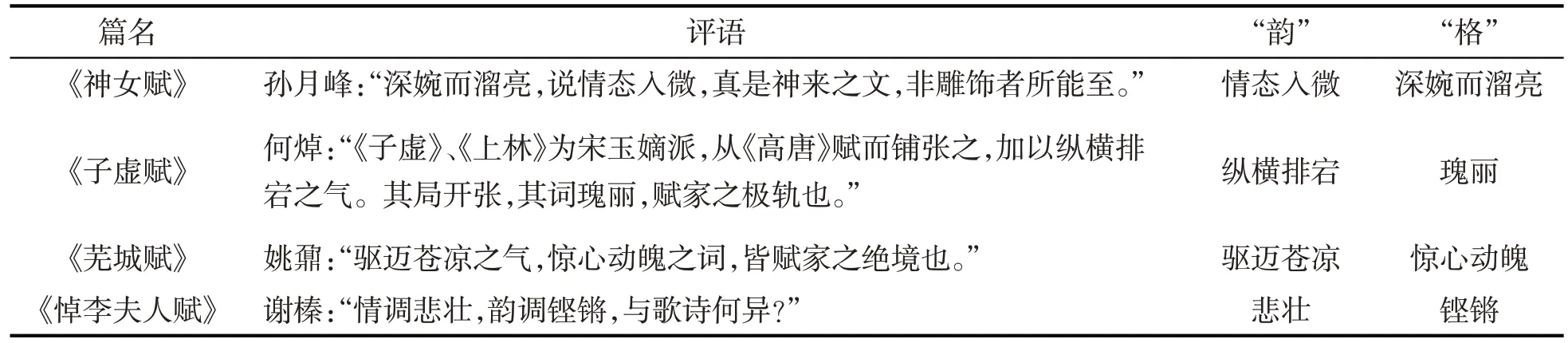

选录辞赋“有古人韵格存焉”,此“韵”非“韵律”之韵,而是“韵味”之韵,属于“文之精”范畴;此“格”与声律之类同属“文之粗”范畴。姚鼐在两方面都有所强调,所选辞赋在两方面皆可资借鉴。由这些作品的评语可见一斑①表中评语皆据吴孟复、蒋立甫主编《古文辞类纂评注》“辞赋类”“哀祭类”所录作品的评注。:

表1 《古文辞类纂》中部分赋作评语

以上评点兼备“韵”(“文之精”)和“格”(“文之粗”)两方面:“韵”范畴的评语或指“情态”“情调”,或指“气”等;“格”范畴的评语或为语词声律,或为“韵调”等。所选辞赋在这两方面皆属上品,“韵格”俱存。可见姚鼐重视“辞章”,但是鄙薄单论“辞”。此类辞赋对桐城派古文创作的意义是可以“于今取法”或“以资来者”。所谓取法处、可资者,不偏指辞章审美,而是融合了“文之精”和“文之粗”两方面。

在姚鼐之前,方苞重“义法”,其《古文约选》不选辞赋。自姚鼐之后,桐城派古文选本多选录辞赋。这颇能说明姚鼐《古文辞类纂》及其文章韵格辞用思想的影响。比如梅曾亮《古文词略》、曾国藩《经史百家杂钞》、吴汝纶《桐城吴氏古文读本》等古文选本都大量选录词赋。《古文词略》凡例曰:

姚姬传先生定《古文词类纂》,盖古今之佳文尽于是矣。今复约选之,得三百馀篇,而增诗歌于终。昌黎曰:“词不备不可以成文。”非尚词也,词所以载吾气者也[5]。

《古文词略》是在《古文辞类纂》基础上“约选”,也分13 类,其中前9 类与《古文辞类纂》一致,所异有四:一是将“箴铭类”与“赞颂类”合为一类曰“箴铭赞颂类”;二是更“辞赋类”为“词赋类”;三是将“哀祭类”置于“词赋类”之前;其四增“诗歌类”为最后一类。增选诗歌入古文选本,但只选古诗而不录格律诗,表明梅曾亮作为古文家在古文选本中同样不重辨体,而重“辞”和“义”“气”的思想。梅氏取能“载吾气”的“词”,这一思想与姚鼐的文章思想可谓一脉相承。吴汝纶《桐城吴氏古文读本》所分文章13类与《古文辞类纂》完全一致,只有“颂赞类”与《古文辞类纂》“赞颂类”表述稍异[6]。另外,林纾也非常推尊姚氏选本,认为“精粹之选本,实无如桐城姚先生之《古文辞类纂》”,林纾《古文辞类纂选本》其实是《古文辞类纂》的选评本,其序中所言书名为《姚刻古文辞类纂选本》,所做的编选工作是“但就惜抱所已选者,慎择其尤,加以详评,将来自编为一集”[7]。由此可见,姚鼐《古文辞类纂》及其文章思想对后期桐城派的影响非常深远。

三、选录辞赋与姚鼐的古文理论

如果更进一步讨论,将《古文辞类纂》选辞赋结合姚鼐的古文理论甚至哲学思想来阐释,问题则可更加豁然。姚鼐《古文辞类纂》选录辞赋,不只体现其文章精粗理论,还蕴涵了“天”“人”“道”“艺”的深层思想。

就文章学层面而言,《古文辞类纂》选赋问题体现的是姚鼐在序文中提出的文章精粗理论。此论既是批评论也是创作论:其一,如果从古文终极境界来说,姚鼐主张应该“御其精者而遗其粗者”,可见“神、理、气、味”比“格、律、声、色”更重要;其二,如果从古文创作学习过程来看,姚鼐又十分肯定地说,“必始而遇其粗,中而遇其精,终则御其精者而遗其粗者”,可见“文之粗”亦同样重要。故其后以扬雄、柳宗元为例指出,虽然他们“形貌之过于似古人”,是“学者之一病”,然“遽摈之,谓不足与于文章之事则过矣”,即“文之粗”是必须经历的学习过程。辞赋在文章精粗两个方面以及古文学习诸阶段有可取法之处,故《古文辞类纂》大量选录。

不过,文论史上一般认为,姚鼐的古文理论除文章精粗说之外还有其他重要观点:(1)义理、考据、文章三者合一论;(2)阳刚阴柔说;(3)“道与艺合,天与人一”的观点,等等。而且学界前人认为,就整体而言,姚鼐古文理论的核心和根本并不是文章精粗说。郭绍虞先生《中国文学批评史》认为姚鼐文论有三个重要组成部分:

“天与人一”,“道与艺合”,“意与气相御而为辞”,这是惜抱文论的三部曲[8]650。

更有论者进一步明确指出:

其实,在姚鼐的所有文论主张中,只有‘道与艺合、天与人一’的观点最具独创性,它代表着姚鼐合天地自然、人生与散文创作为一的追求,是姚鼐文论体系的核心观点,只有把握住它,才算从整体上理解了姚鼐文论[9]。

从这一研究共识来看,姚鼐的古文理论与哲学思想密切相关。姚鼐《敦拙堂诗集序》是论者特别重视的一篇文论,其中有观点曰:

夫文者,艺也。道与艺合,天与人一,则为文之至[10]49。

为文的最高境界是“道与艺合、天与人一”,这是一种超越具体形态、包容天人、近于哲学的思想。由此可见,姚鼐文论的视野和立场不限于散体古文。与方苞的“义法”说相比,姚鼐的文论“进于义法而言天人”,是一种“抽象化”,“方氏以杂文学的见解论文,故专指散体古文;姚氏则以纯文学的见解论文,故其义可兼通于诗”[8]649。郭先生此论引出了姚鼐文论的另一个问题:既然将“文”与“道”“天人”相联系,那么姚鼐所主张的就不是纯文学观,但他同时又力求古文的文学性。其实这一矛盾正能够反映姚鼐文论超越前人的独创性。

方苞《答申谦居书》云:

盖古文之传,与诗赋异道。魏、晋以后,奸佥污邪之人而诗赋为众所称者有矣,以彼瞑瞒于声色之中,而曲得其情状,亦所谓诚而形者也。故言之工而为流俗所不弃。若古文则本经术而依于事物之理,非中有所得不可以为伪。故自刘歆承父之学,议礼稽经而外,未闻奸佥污邪之人而古文为世所传述者。韩子有言:“行之乎仁义之途,游之乎《诗》《书》之源。”兹乃所以能约六经之旨以成文,而非前后文士所可比并也[11]。

姚鼐《与王铁夫书》云:

故文章之境,莫佳于平淡,措语遣意,有若自然生成者,此熙甫所以为文家之正传,而先生真为得其传矣。诗之与文,固是一理,而取迳则不同[10]289-290。

比较这两则材料可见,姚鼐更有超越文章学层面的思想观念:

第一,在方苞看来,诗赋不能与古文相比,更无法相通,诗赋“瞑瞒于声色之中”,言工而流俗不弃,亦容易失之俗;古文“本经术而依于事物之理”,内涵意义崇高。而姚鼐则认为诗文本是一理,殊途同归,可见姚鼐在文论上具有融通文体、超越形式的思想和视野。这一思想与《古文辞类纂》大量选录古辞赋之间颇可互证。选录辞赋,然其意并不在于辞赋辨体;划分文类,但能融通诸体。赋是一种介于诗和文之间的文学样式,古文选本选赋的要义绝非辨体,而是融通文体。《古文辞类纂》所选辞赋中,除司马相如《子虚赋》《上林赋》,扬雄《甘泉赋》《河东赋》等这类典型赋体之外,“楚辞”体《离骚》《九章》《九歌》《九辩》等作品,无论是从相对整齐的句式,还是抒情言志的功能来说,都更接近诗歌体。《淳于髡讽齐威王》选自《史记·滑稽列传》,是典型的西汉史家散文体。归入辞赋类的四篇韩愈文章在体式上也各具形态。虽《进学解》《释言》类似赋体,但“解”“释”各自有体,明徐师曾《文体明辨》辨析“解”体是“以辩释疑惑,解剥纷难为主,与论、说、议、辩,盖相通”,辨析“释”体说“唐韩愈作《释言》,别出新意”[12]。可见,就文体而言,“解”“释”二体并不能与辞赋混同。《送穷文》虽与扬雄《逐贫赋》相似,但在李汉所编《昌黎文集》中未入“赋”,而归于“杂文”[13]10。《讼风伯》语体近“楚辞”体,而在《昌黎文集》中属“杂著”[13]2。凡此从文体无法整合的作品,在《古文辞类纂》中皆编入“辞赋类”,可见姚鼐颇能融通文体。所谓“诗之与文,固是一理”,此“理”从文章学角度来说是文章的“用”相近,有“托讽”之义;从姚鼐的哲学思想来说,此“理”是指文本所蕴涵的义理,诗文同归一理,辞赋也不例外。

第二,姚鼐文论超越了义法,进而讲求“文章之境”。一般“不言作文方法,作文标准,而言作文所能到的一种境界,故欲天人合一。”[8]650姚鼐的文论不是古文方法论,而是境界论。《古文辞类纂》虽然是一部“于今取法”的选本,并且指出古文学习三步骤是“始而遇其粗,中而遇其精,终则御其精者而遗其粗者”,但每一步都不是具体文法指南,而是古文学习必经的三个境界。《姚鼐原序》曰:

余来扬州,少年或从问古文法。夫文无所谓古今也,惟其当而已。得其当,则六经至于今日,其为道也一[3]14。

姚鼐在《与陈硕士》中又说:

学文之法无他,多读多为,以待其一日之成就,非可以人力速之也[14]。

有格法门径,才可人力速成;论修养工夫,则非一蹴而就。从行文之法来说,辞赋与古文并不相同。方苞论文章“义法”,故认为“古文之传,与诗赋异道”。其实《古文辞类纂》所选辞赋之于古文并没有可资直接取法的格法门径,所谓“于今取法”是指辞赋与古文有相似的义理境界,初学者习读辞赋,在其中“得其当”必将有所悟得。比如汉赋司马相如、扬雄、班固、张衡之作常采用主客问答法,赋作主客问答亦多为虚拟之辞,子虚、乌有、亡是公、东都主人、西都宾、凭虚公子、安处先生等皆虚设人物,东方朔《答客难》《非有先生论》、扬雄《解嘲》《解难》等作品行文也有虚拟主客问答。初学者领会主客问答的行文法,可谓发现了某种意义上的文章速成法,这是学文的初始境界。继而应当进一步了解辞赋主客问答,抑客扬主,其义在于托讽,或讽谕君王,或申述己志。其情志与讽喻之义寓于文法之中,故不易速得。“法”与“义”相互影响制约,这是学文的过渡境界。真正的文章家则需要忘却问答之辞的虚实,超越事实层面,本乎“风雅”精神,姚鼐于序中释“辞赋类”为“风雅之变体”,认为辞之虚实、韵之有无都不是辞赋的要义,诸如《渔父》《楚人以弋说襄王》《宋玉对王问遗行》“皆设辞无事实”[3]17。考察这几篇文本可知:《渔父》寄托了屈原不肯与世浮沉的高洁品质,宋玉《对楚王问》之义在于自辨不为士民众庶誉的原因,《楚人以弋说襄王》是以弋射讽谕顷襄王抗秦。作品都能够蕴“托讽”之义,近“风雅”之本,故亦可谓赋。文章学习的根本是悟得诸体在“道”层面的相通之处,这才是至高境界,如此则可“御其精者而遗其粗者”,实现“道与艺合、天与人一”。

第三,基于“道与艺合、天与人一”这一核心思想,姚鼐文论深刻之处就不仅在于“通过对属于现代‘实用文章’范畴之文和属于现代‘文学作品’范畴之文在年代起讫、数量多寡上的不同处理,生动地展示了古文的文学化进程”[1]38,更在于其古文理论超越“义法”,融通“文体”,而进入形而上的文章境界。这一境界既突破了古文家固守文道关系的杂文学传统,也避免了《文选》义归翰藻的纯文学偏颇。如果一定要说姚鼐持有“纯文学的见解”,那么这种见解也应该是基于哲学思想而更具包容性和超越性的纯文学观。

综上所述,《古文辞类纂》选录辞赋的立足点主要不是辞赋本体,姚鼐并没有表现出辞赋辨体思想。从“古文”到“古文辞”,选本“网罗众美”而所选辞赋“韵格存焉”,表明在姚鼐的古文视阈中,辞赋之于古文的借鉴意义不仅在于“辞”(辞章),更在于“用”(托讽)。由古文选本选赋可见,姚鼐的古文理论能够融通文体、超越义法、重视境界,是融入了哲学思想而内涵丰富的文论。《古文辞类纂》无愧于吴汝纶“古文第一善本”之誉。