鲍艾块葫芦笙的音列和演奏形态分析

——中国南方音乐形态个案研究之二

周勤如

在云南师范大学音乐学院民族音乐学家杨琛的论文《云南沧源县竹簧管乐器考察与研究》(1)Yang Chen(杨琛),[Qin Ruila(秦瑞澜英译)],“Wa People’s Making of Bamboo-reed Aerophones in Yunnan Cangyuan:A Field Research Report(《云南沧源佤族竹簧管乐器考察与研究》)”。Journal of Music in China(音乐中国),vol.11,no.1(Spring 2021):33-48,中文版选自《中国音乐学》,2019年,第2期,第 108—114页。,有一节是对佤族乐师鲍艾块所持葫芦笙的描述。作为编审,笔者必须复验作者描述的准确性,于是请他传来了笙苗测音数据和现场演奏录像。比对显示,杨琛对笙苗的测音完全正确,但对测音结果所显示的乐律特征未做进一步探讨,显出后田野案头研究还存在可以进一步挖掘的潜力。笔者在与作者频繁的微信沟通和《音乐中国》上音编辑部2021年第一次网上稿件终审会议上都开诚布公地表达了个人意见,杨琛和与会者都表示赞同。但笔者的个人看法不能与审稿的客观性混淆。所以,征得作者同意,发此篇短论,接棒杨琛,对鲍艾块葫芦笙的音列和演奏形态作进一步的分析。

一、杨琛对鲍艾块葫芦笙的考察

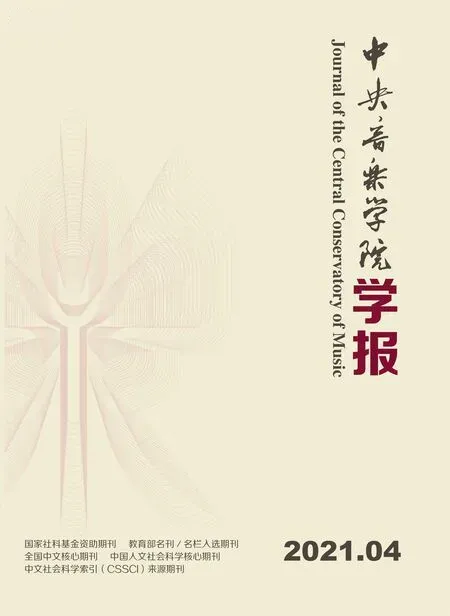

杨琛2016年沧源县竹簧管乐器的考察之旅,为我国民族器乐学建设做出了有意义的贡献。他顺道在糯良乡贺岭村访问了鲍艾块,对他的五苗葫芦笙做了现场表演录像和测音,数据如下:

表1.鲍艾块葫芦笙测音数据(杨琛提供)

笔者用Overtone Analyzer 对视频音高取样复验,准确无误(2)视频见“音乐中国之友(Friends of JMIC)”公众号。。作者在中文版中附有记谱:

谱例1.鲍艾块演奏佤族《打歌调》(节录),杨琛记谱

片段1:1—6小节

片段2:31—35小节

从谱面看,这个记谱从头至尾记录了鲍艾块的完整演奏,但有下列问题:

1.低音谱表的节奏化持续音记谱缺乏稳定的律动,是否反映了群体圆圈舞的舞步形态?

2.旋律以三声腔为主无疑是对的,但旋律型也缺乏律动,是否反映了歌舞曲的结构规律?

3.用三个升号调记录整个舞曲,是否自然?

4.用低音谱表低八度记录持续音,是否必要?

5.谱面尚未达到专业出版规范。

记谱,主要是准确性。在民族志学的音乐形态分析中,“准确性”不是要求像专业创作的总谱那样事无巨细都记下来。这不可能,也无必要。这里所说的“准确”,是以简明的谱式再现调查对象的表演模式,包括典型的核心音腔和结构规律。从这个标准衡量,杨琛的记谱显然不够成熟。为慎重起见,我们在英文版中删掉了谱例,用作者提供的视频代替,以保证原始数据的准确无误。这样做是爱护作者,因为《音乐中国》的谱例都有原始音响或音像做最终依据,不管作者有什么原因(如初入道、请人打谱或软件不熟等等),不准确的记谱等于伪造原始数据,不加把关发表出去,不仅无效,而且是害作者和学报自身的声誉。笔者审稿因为记谱问题撤谱、撤稿的情况不止发生过一次。所以,做后田野案头工作一定要重视专业的记谱技能和规范,决不能马虎。

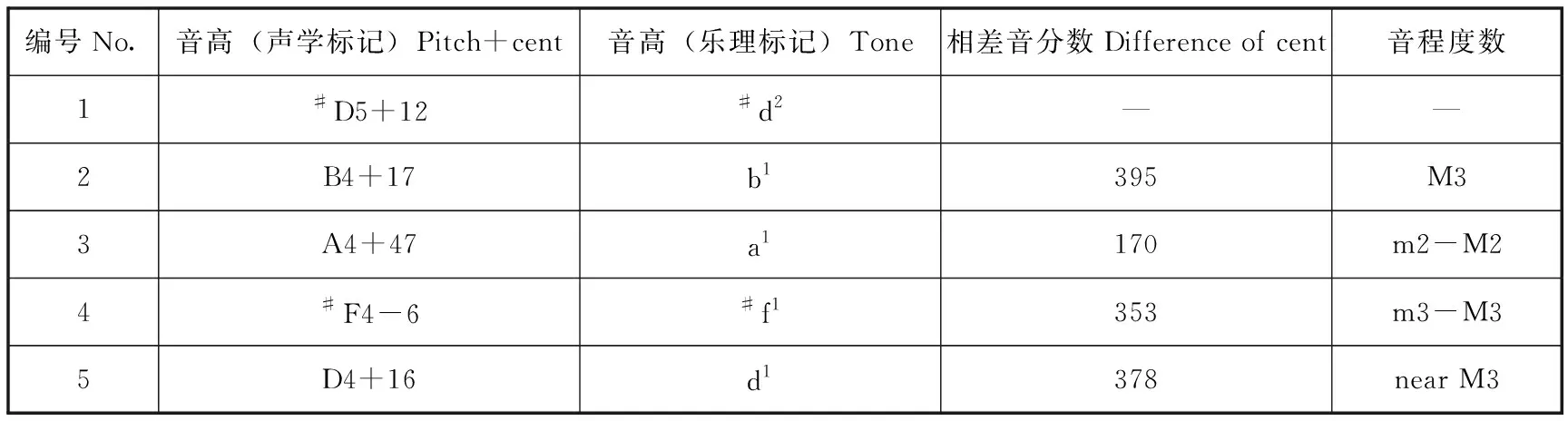

二、对鲍艾块葫芦笙音列的乐律学分析

鲍艾块葫芦笙的五声音列含复合调域,用传统的术语会把问题搅得更乱。为描述简明,直指音乐本体,本文在谱例和行文中用[0]-[11]数码标识其音列在十二律中的位置,每个数码的音分值为100ct(音分),即一个“半音级”或“一律”(3)详见周勤如《传统音乐分析中的十二律数字标码》,《音乐研究》,2016年,第5期,第53—62页。。这样便于直观和换算,使乐律研究从文字叙述变为代码程式,直到得出结果才再返回传统的观念去做结论。这就是理论的抽象过程。我们习惯上缺乏这种抽象思维,要自觉强化。例如,要说明鲍艾块葫芦笙第2苗和第3苗的音程关系,估算程式是:

∵7.5-4=3.5 × 100 ct=350ct

350ct-400ct=-50ct

350ct-300ct=50ct

∴两苗音程为350ct,比小三度宽约50ct,比大三度窄约50ct

实际上,熟练掌握了数码标识法,这种程式可以心算。

数码标识用方括弧表示实际音高位置,用尖括弧表示相对的音高关系,或称“绝对值”。又,笔者在自己的论文中率先试用匈牙利作曲家、民族音乐学家、音乐教育家巴托克的匈牙利农民歌曲研究伙伴柯达伊·佐尔坦(1882—1967)倡导的符合自然十二律调性原动和音级色差的Ma-Mi唱名法,以便读者鉴别它的有效性。音名依次为Do-Di-Re-Ma-Mi-Fa-Fi-So-Si(Le)-La-Ta-Ti-do(笔者用全小写表示高音区;大小写表示中音区,全大写表示低音区)。其中的 Do-Di,Ma-Mi,Fa-Fi,Ta-Ti鲜明地标示出音级的阴阳性质,比繁琐的功能体系更简捷,也更符合民间音乐阴阳色差不经过大小调理论体系的转调程序瞬间转换调性的实际,笔者称其为“Ma-Mi密码”。(4)周勤如:《Ma-Mi唱名所隐喻的调性原动与音级色差含义——兰德瓦依〈威尔第、瓦格纳与二十世纪〉述评》,《音乐研究》,2020 年,第1期,第37—56页。

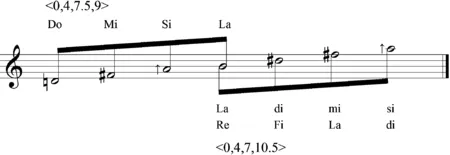

谱例2.鲍艾块葫芦笙音列特征

第2、3、4苗构成音响稍特殊的Mi-↑So-La三音列。偏高53ct的小三度是可以听出来的,就是说,是佤族人习以为常的音调,这一点要记在心里。

第1、5苗的制作肯定是有意的,因为它们从三音列向外各扩展一个大三度,专门演奏持续音,很明显是镶框。这样,外框就形成尖锐的增八度,但鲍艾块在演奏中外框分别使用,目的显然不是为这个增八度音响,而是以“干扰”的方式参与三声腔。这样,就形成以La为根音的两个四音列:<0,3,7.5,10>(LA-Do-Mi-↑So)和<0,4,7,10.5>(LA-Di-Mi-↑So)。前一个四音列是典型的南方羽—宫—角—徵四声调式,无商。后一个四音列是同五度框架(La-Mi)的Do-Di中音转换,听起来像是Do-Mi-So-↑Ta,调号多了三个升号。另外一个重要的变化是Di(#Do)与↑So之间构成偏宽的减五度或偏窄的增四度,鲍艾块在演奏结尾的插部时频频用这两个音碰撞,也是有意识地利用这个音程,他的村民们也认可。这就不是单纯的乐律现象,而是文化学和听觉心理学现象,可研究的线索方向很多。这一切都隐藏在杨琛的五个测音数据中。

到此,只是深入肌理层次的第一步。分析,永远是具体的、客观的;结论,永远出现在分析之后。这里,只有科学的原则,绝没有先验的“套路”。任何个案都是具体的“这一个”,只有典型和不典型之分,没有千篇一律的“阐释”或触碰不得的“权威答案”。鲍艾块的这把葫芦笙是真实存在的“这一个”,其特性是根据测音数据得出的,禁得起复验,已经自证,不需要任何旁证。关键是我们如何认识它的潜在价值,是弃之不理还是继续追踪。这就是从形而下层次到形而中层次飞跃中人的主观能动性。跨上这个层次,才谈得上辨析和抽象,才能走向形而上的深层。

或质疑:这是孤例;孤证不立。这句话后半段对,指仅仅凭一个孤证不能给历史下断语。借用到以田野实物为样品的音乐形态研究,原则上也适用。但是,孤例不急于用作立论的证据,不等于孤例不察、孤例不举、孤例不追。研究永远从个案开始。有价值的个案开头往往是偶遇的、个别的、不起眼的“这一个”。犹如和氏璧藏于大山之中,静静地等待有识之士发掘。遇到有眼力的、能看出其中潜力的、善于把此“孤例”与彼“孤例”的内在关系联系起来的研究者,孤例就不孤,起初的蛛丝马迹就会柳暗花明地一步步展现为证据链,引导一个学术奥秘的揭晓。相反,就会弃玉如石,错失机遇。

鲍艾块笙音列之所以必须重视,是因为它是一个有内涵的、可测量的自证“完形”。制造者没有所本,不会做成这样。音乐是一种“完形”艺术,凡禁得起百遍千遍重复的乐调,其深层必定是一个符合运动结构力学的完形(5)参见笔者分析过的陕北《二十里铺夯歌》(周勤如:《西北民歌音阶的形成——西北民歌新论之一》,《中央音乐学院学报》,2014年,第1期,第3—19+45页)和安徽《巢湖摇儿歌》(周勤如:《〈巢湖摇儿歌〉调性调式辨析——中国南方音乐形态个案研究之一》,《中央音乐学院学报》,2018年,第3期,第77—86页)。。近几十年旅游产业兴起,批量生产的葫芦笙和葫芦丝一般都是SO-LA-Do-Re-Mi-So之类的大路商品。鲍艾块的葫芦笙显然没有经过这种“改进”,是非商品化的真正“原生态”遗存,所以弥足珍贵,不能放过。一位老师傅去世了,未必没有其他的传承者;一个部落族群的传承断线了,未必没有历史上分分合合的族群仍有线索。即使查不出制作秘诀,有笙在,有录像在,就可以研究。总之,把这个“孤例”提出来,分析好,放在那儿,不会吃亏。

又或问:一个民间艺人,可能有这么奇妙的设计吗?为什么不可能?道法自然啊!先民的思想确实单纯,但有上古传世的朴素辩证意识,并不愚笨;相反,没有高度文明之后的各种宗法成见禁锢和粉饰,他们的创造性可能令我等之辈百思不得其解。北方草原的先民可以在史前用口腔谐音模拟风啸产生五声音阶,南方山地的先民为什么不可以模拟满山遍野砍伐之后或自然折断之后高低不同的“断竹”啸声用匏竹材料造律?须知:所谓“伶伦造律”所假托的“凤鸣”其实就是“风鸣”,单凭几只孔雀的叫声是产生不了“黄钟大吕”的。这可以从甲骨文“风”“凤”二字得到证实(见表2)。

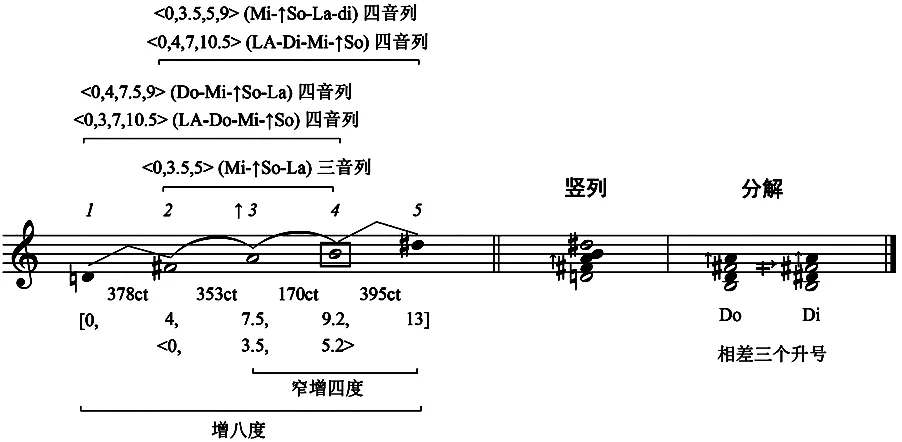

表2.“凤”、“风”的甲骨文写法四例

请注意,甲骨文研究的一般结论是“风”“凤”同字。但笔者的研究否定这个说法。请看:字形例号1不带“口”字义符(上端类似“口”的部分是“凤冠”);例号2、3带“口”字,例3的“口”字甚至是用一只翅膀(即“手”)拿着这个“口”;例号4带“丩”字,而“口”字加“丩”字等于“叫”,就是口腔生律或口簧类自然律乐器的鸣响。所以,笔者认为1号是“凤”,而2—4号是“风”,即“凤鸣”。无论笔者的推论成不成立,伶伦造律是“法自然”的结果是肯定的,绝不是进山就带回来一套十二律的管子“吹律”。他应该是考察了“昆仑之阴”的先民(“西王母”的子民)的匏竹乐器,进而用天象观的“律吕”数列总结成音列的结果。无论如何,南方先民长期的匏竹乐器实践在前是肯定的,与以喉声“呼啸”为乐的黄帝子民的音乐形态不一样,所以黄帝派伶伦去学。因此可以说,研究器乐的起源,抓住未经现代化、商业化改造的芦笙、葫芦笙的形制和音列就是抓住了源头。葫芦笙,以及滇黔桂湘那些尚未被现代化观念改造过的同类匏竹乐器,就是“凤鸣”。

在上古堪舆学尚不发达的时代,所谓“昆仑山”应该是比黄土高原更高的、位于洛阳西南方向的山脉总称。而黄帝战蚩尤之后,蚩尤败北,散落到长白山和朝鲜半岛,而江淮鸟图腾部落南迁西迁至十万大山甚至远到东南亚。阿佤作为一个小部落分支,在瑶、苗、彝这些大部落的裹挟下迁至今天的集聚地。长期以来,这些族群被视为“化外之地”的“蛮子”,除了元明之后北方势力南扩建立的地方中心之外,“土著”们是不可能按中原的“黄钟正响”作乐的。因此,从历史文化学的角度思考,鲍艾块葫芦笙的这一个孤例恰恰是“化外之地”的“凤鸣”,对中国音体系的多彩谱系的描绘有无可代替的价值。

把鲍艾块葫芦笙音列做展开,可以看出这不是一个普通的五声性三音列,而是一个以La或Re为纽带的复合四音列。从本节起,为了联想方便,我们把偏高50音分的So按其倾向用Si表示,尽管在《打歌调》中常常听成是So(听觉心理有这种模糊功能)。唱名的双重性代表了调域关系的双重性。音乐理论家所要注意的不应该是争论究竟唱La还是唱Re,而是在这种自然存在的模糊关系中观察中国或东方乐律发展的实际过程。音乐形态学研究与音乐形式研究的根本区别就在于前者研究演变过程而后者研究演变的结果。

谱例3.鲍艾块葫芦笙音列的音调关系

这样,我们就有了一个以自证确立的鲍艾块葫芦笙音列为继续研究的参照系。它像澜沧江湍急上游的分水石那样不可撼动地存在。剩下的工作就是寻找可以与之比对的标的物。在哪里?就在眼前,湘黔桂滇的大地上。听!那里,相似的声音正扑面而来……不过,在展开大胆遐想之前,我们还要对鲍艾块用这把笙演奏的《打歌调》的实际音响做一番音乐形态学的分析。

三、对鲍艾块葫芦笙《打歌调》的音乐形态学分析

借助于当代录像技术的普及,杨琛为我们提供了鲍艾块两分五十秒《打歌调》的完整声像。

图1.鲍艾块演奏《打歌调》截频(杨琛2016年录像,周勤如编辑,请扫描二维码观看)

打歌调就是伴随节日庆典村民游行和打跳时的即兴演奏,可以持续很长时间。葫芦笙的演奏者也是领舞者,有时还要表演特技,如与走寨的对手斗笙。这种音乐形态要求田野工作者不能简单地用普通记谱的方式记录,即使按照国外某些民族音乐学家的谱式也不一定行,甚至按巴托克的公认记谱法也未必能解决问题,原因就在于只要从头到尾记谱,就一定歪曲原生的即兴音乐形态。那么,如何入手?笔者的做法是,先研究舞步,再研究舞乐,一切从音乐形态发生的本源出发。

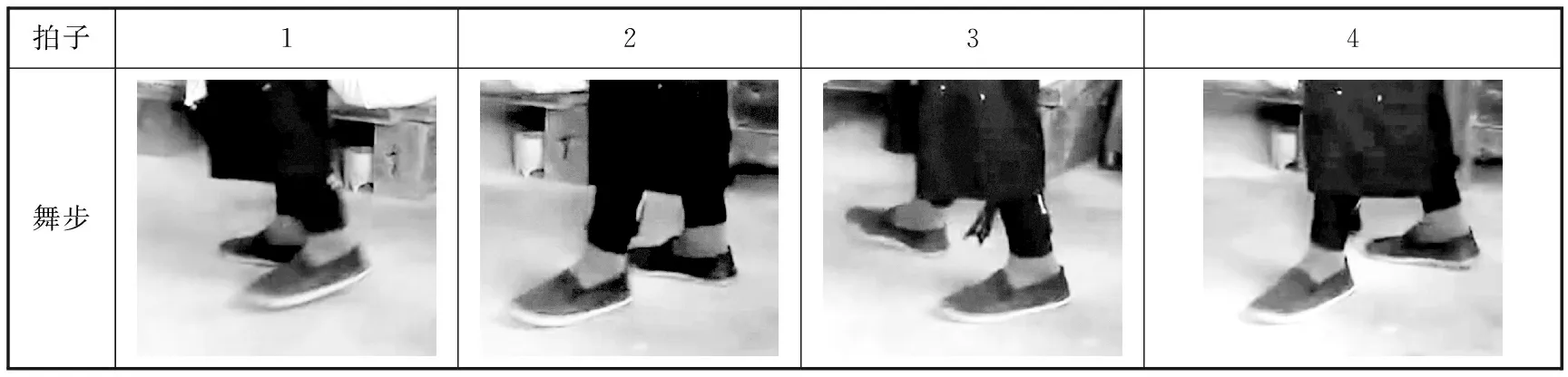

鲍艾块跳的是四步舞,基本上就是左右踩踏,但第3步和第4步可能是高提腿和小跟步的调整。这样,舞队才能移动并持续很长时间。

表3.《打歌调》舞步(周勤如根据杨琛录像截图)

这种舞步虽然简单,却规定了身体和音乐的基本律动。所谓“即兴”,必须以这种左右摇摆、四拍为一韵节的律动为前提,才能使全体参与舞蹈者的步伐一致并获得愉悦的感受。这是辨析葫芦笙即兴性曲调的基础,特别是辨别节奏性持续音的依据。对这首葫芦笙曲调,笔者用三个步骤获取和记录信息:

第一步,听析。不急于记谱,放松心情反复观摩视频,不带任何“我听”的贵族感用心去听,从笼统的感觉入手,直到析出核心音调为止。

第二步,记谱。有分析地记核心音调,不从头至尾记全谱。一般地说,核心音调都是约定俗成的音型,存在于演奏者心中。乐曲开头和转折、对比和出新的地方,就是核心音调出现的地方,其余是即兴变奏的延续,一般不具有实质意义。核心音调要相对完整,准确地反映出音乐的韵律,哪个音是旋律,哪个音是持续音,哪个音是临时加花,要辨别清楚,不能因为当前某些学报和出版机构一般不认真审查乐谱的记谱就凭自己不专业的判断凑合着记成“伪谱”。

第三步,复验。通过记谱,核心音调已经记在心里了。这时,回看视频,就容易通过不同核心音调之间的对比找到结构规律,描述就既容易又清楚了。

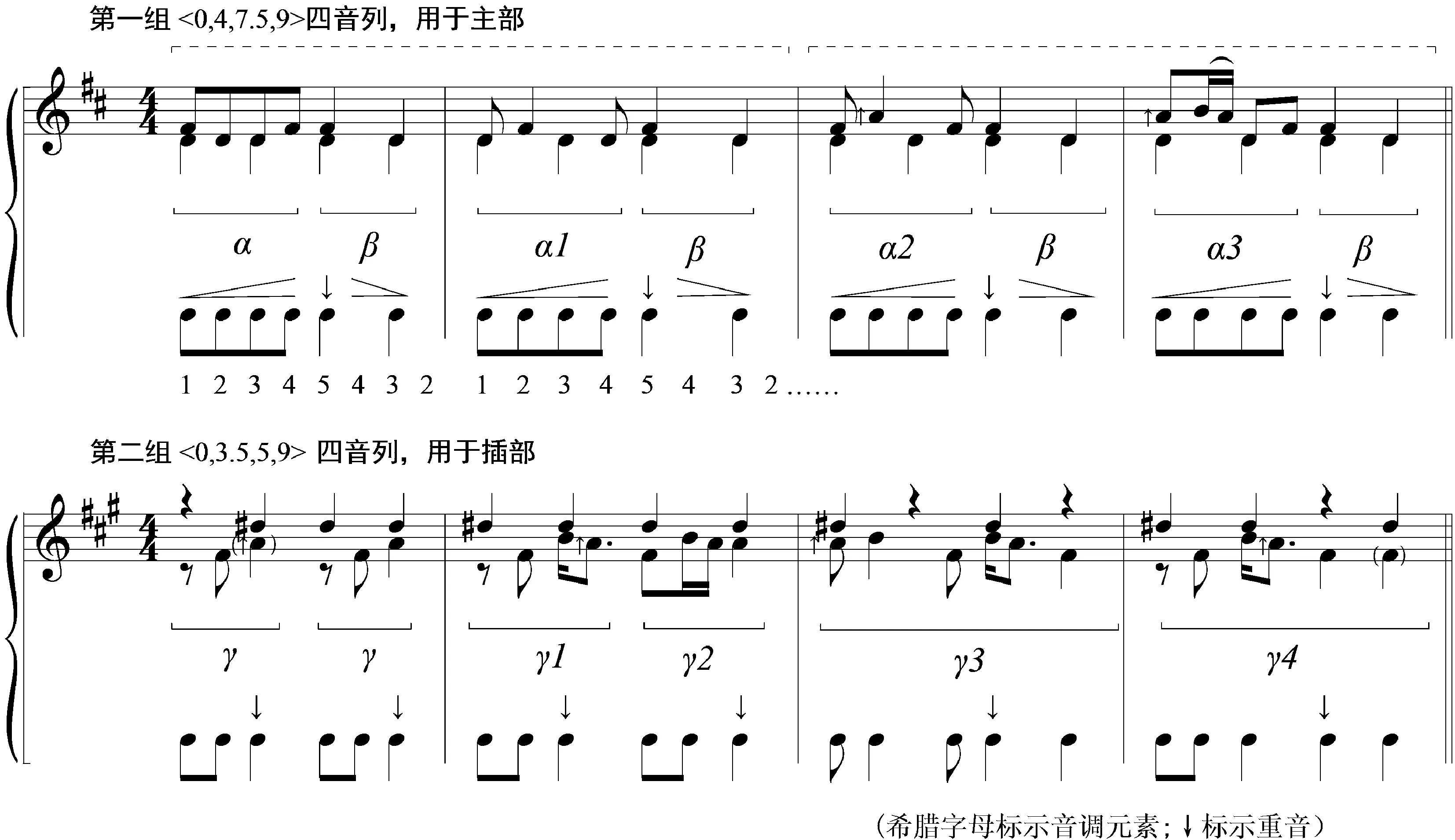

从头到尾记谱之所以不是个好方法,是因为录像定格的表演并非全部实际演奏的音响文本。实际上如果是走寨进村,恐怕至少要半个小时;篝火晚会就可能通宵达旦了。对即兴性样品,最重要的不是主观认为精准的记谱,而是核心音调和它们的实际组合关系,也就是“互文”(6)“互文”并非外来词,而是中国文言和诗词固有的复式和单式的交错互补修辞法(见上海辞书出版社《辞海》2002年版“互文”词条);而中国古代的歌、舞、辞、赋的韵律法则历来相通。修辞关系。如果有必要,应该以核心音调为基准来说明这种对比变奏的互文特征,即曲式的规律性。谱例4是用鲍艾块葫芦笙演奏的《打歌调》,有两组核心音调:

谱例4.鲍艾块葫芦笙演奏的《打歌调》的核心音调(周勤如记谱)

在鲍艾块的演奏中,主部的节奏型是一贯到底的。第3拍是高提腿落脚的重音,第4拍是短暂的跟步休整,每个韵节均呈黄金分割的抛物线起伏涌动(谱例中用渐强渐弱符号标示),按八分音符12345432循环。这样,舞蹈才能从涌动的葫芦笙曲调中获取动力和快感。音韵是个美学问题。做田野工作不懂得音韵学道理,就感觉不到民间乐手所承传的传统音乐的厚度,就可能忽略许多有人文价值的细节,或者把好端端的音乐听歪了,“阐释”歪了。

这首《打歌调》的曲调由α(阿尔法)、β(贝塔)和γ(嘎玛)三个元素组成。第一组是曲调主体,含不断变奏的α和永远不变的β,即“换头合尾”。这不但是为了整齐步伐,更是为了获得推动力。涌动的上扬面必须增加推动力,下降面自然坠落。第一组的四个韵节组成一个递进式高涨的大乐句(7)大乐句指一口气的循环,其长度相当于一个乐段,但内部无法分割为两个乐句。这是处于发展中的民间音乐形态的常态。。这种分析就趋向于美学分析,是真正“一语中的”的美学分析。这种结构思维与彝族《阿细跳月》异曲同工,只是阿细人更强调每个韵节最后两拍的拍手跺脚,需要多加一拍做提腿的大动作,于是发展成气氛更加活跃的3+2五拍。这样,我们就可以发现表面上风格各异的族群音乐在一个共同的生态大环境中所具有的深层内在联系和共性。

第二组是一个完整的四小节插部(8)“插部”(episode)是一个曲式学术语,指突然插入的与前后对比的异质性主题材料,一般是一个有确定含义的、警句式的音调化符号,不构成与主部规模上的抗衡。,用新核心音调γ,只在2′19″处出现了这一次,然后回到第一组音调收尾。杨琛正确地指出:“这种变化一般预示着舞蹈即将结束,用音乐给舞蹈者传递‘准备收尾’的信号。”(9)Yang Chen(杨琛),[Qin Ruila(秦瑞澜英译)],“Wa People’s Making of Bamboo-reed Aerophones in Yunnan Cangyuan:A Field Research Report(《云南沧源佤族竹簧管乐器考察与研究》)”。Journal of Music in China(音乐中国),vol.11,no.1(Spring 2021):33-48.中文版选自《中国音乐学》,2019年,第2期,第 108—114页。这个插部中音调的核心材料变成了单一元素变奏,使结构突然散化,增四度的“变徵之声”不断地向沉浸在欢跳的人群传递着终止的信号,节奏型也打破了四步的韵律,使舞步渐停。

鲍艾块的确是一个演奏高手。他追求的不是“美声”,而是“美韵”。

回到我们关注的重心:这首《打歌调》的主部是以持续音Do为基准的<0,4,7.5,9>(Do-Mi-↑So-La)的四音列。“宫调式”还是“羽调式”?辨别这个意义不大,因为这不是鲍艾块的思维。以Do为持续音已经明确Mi-↑So-La三声腔是他的基本音调素材。这就足够了。

割草装置的转向部分主要由电机和减速机构构成。减速机构的主要作用是增大电机的转矩, 减速比越大, 转矩也越大。参考后轮驱动传动减速机构设计,转向部分传动机构也采用齿轮三级传动减速,其中,传动比

在插部中,鲍艾块很明确地规避了Do而转向高八度的di做持续音。它的作用是“乱”,一种汉唐乐府文献记录过的古老的东方结构原则,就好像大曲最后突然闯入太鼓一样。鲍艾块与唐乐府肯定没有传承关系,但不是没有内在关系。他们的关系是音乐结构规律的平行共存,不约而同。就像天上的星体,永不交集,但不能说它们没有关系。

那么,在一把五苗笙上,鲍艾块怎么制造“乱段”的效果呢?葫芦笙制作者授予他一个“四两拨千斤”的方法——无论这个主意是老师傅自己的发明还是他师承了更古老的制作法式——就是把上方的框架苗调高半音,成增八度。这样,就在上层音列形成了窄增四度的“变徵之声”音程,一下子把调域拉高一个五度,由Do=D变成Do=A,唱名的感觉也由La-di-mi-si转为Re-Fi-La-di。这种对听觉心理的利用就是“调性即人性”(10)周勤如:《什么是调性——另一个必须由中国音乐理论家自己解答的问题》,《音乐研究》,2017年,第4期,第5—22页。的明证,十分巧妙。在西方,这种中音半音交错阴阳对比的手法从巴赫、莫扎特到瓦格纳、威尔第都有十分精彩的运用(详例见注4索引论文)。

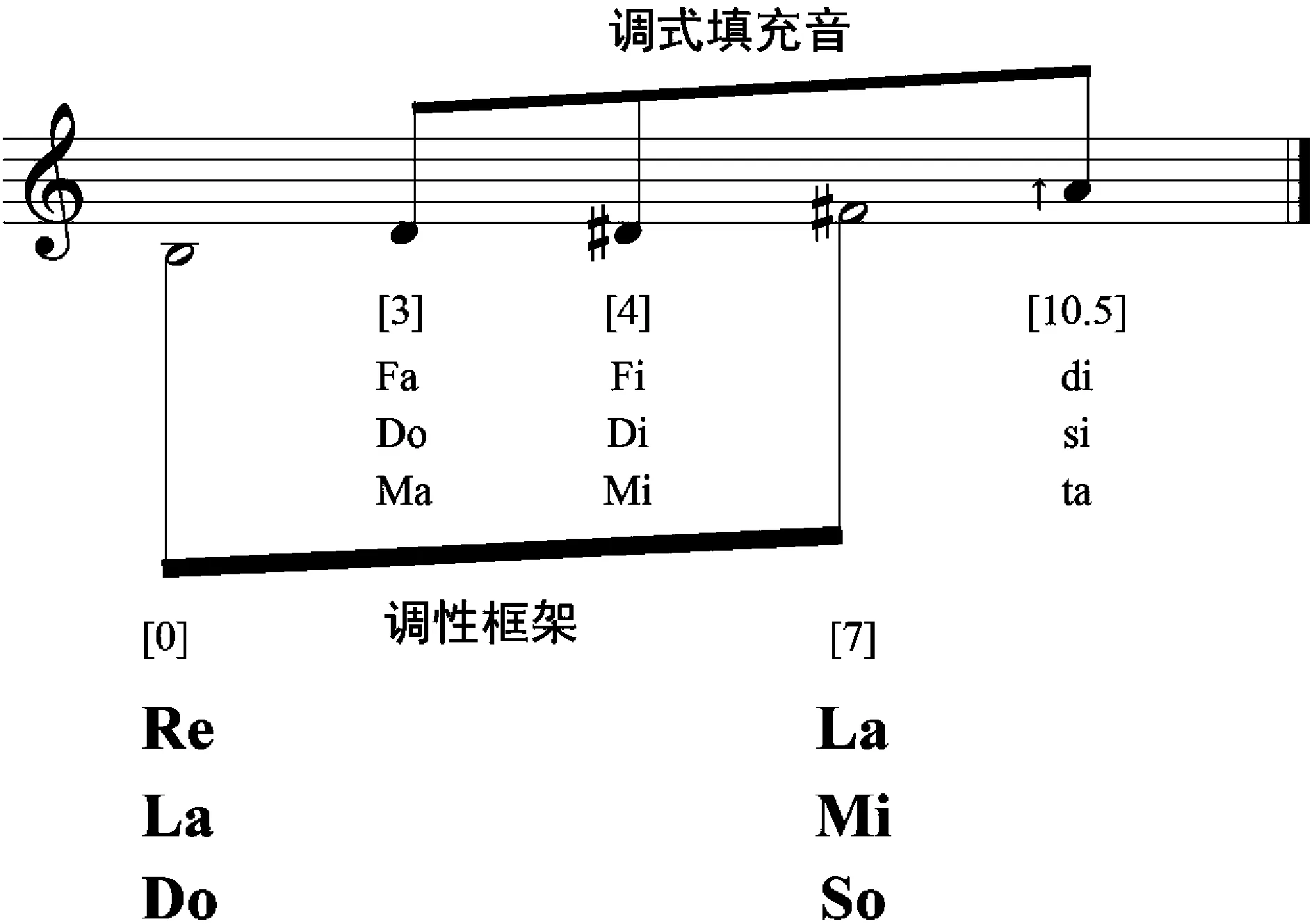

谱例5.鲍艾块葫芦笙五声音列中的调域关系

所谓“增八度”,纳入到真正的La-Mi调性框架不过是三度填充音的阴阳分蘖,Do为阴,Di为阳,而分蘖就是调系音阶的派生进化。看不见这种进化,死按照“五正两偏”的尺子衡量一切活生生的音乐形态,说明研究者理论观念滞后。

谱例6.对鲍艾块葫芦笙音列的再抽象

很明确,鲍艾块葫芦笙音列不是一个套用“五正两偏二变三阶”就可以解释的音阶现象,可以用“Do-Di 四声羽音阶”“Fa-Fi四声商音阶”和“Ma-Mi 四声宫音阶”命名,但这不是问题的核心。鲍艾块这把葫芦笙音列所昭示的是对已经固化了的中国音体系理论的挑战。拿这个音列去与历史上的或地域上、民族的音列做比较,才能发现事物之间真实的内在关系。这种洞察正是促成认识飞跃的引擎。

四、由鲍艾块葫芦笙引发的联想

到达了谱例6的抽象层次,对鲍艾块葫芦笙音阶形态的分析基本上就达到了核心的深度。笔者由此产生了三个联想。

联想二:LA-Do-Mi-Si音阶与湘楚小调MI-SI-LA-Do-Re-Mi-So(如花鼓调《刘海砍樵》对唱)在调性骨架上的相似性,是否说明中南与西南的音乐版图有调系上的内在联系?

联想三:窄增四度音腔与历史上的“变徵之声”是否有先秦乐律发展史上的同步关系?

前两个联想,从文化地域学和民族学的角度讲不算远,笔者将在本系列的后续论文中发表自己的研究结果。第三个联想“远”了一点儿,然而,进一步思考,其实不远。理由如下:

第一,前文说过,黄帝命伶伦去昆仑山造律的时候,“呼啸”的西北部落族群与“凤鸣”的中南、西南部落族群相距并不远,是逐鹿中原之后的政治、军事纷乱使弱小族群离散,南迁西迁,渐行渐远。但,根据莫尔吉胡先生提出的“甜甜圈”理论(11)Moerjihu(莫尔吉胡),[Zhou Qinru(周勤如编译并译后记)],“Chuur Music and Chuur Phenomena:Ancient Music Preserved in the Altai Mongolian Cultural Zone and Its Radial Influences on Surrounding Areas(《潮儿现象及潮儿音乐——试论阿尔泰蒙古古音乐文化圈》)”,Journal of Music in China(《音乐中国》)vol.3,no.1(Spring 2021):41-72。,这些离散族群带到边缘地带的文化常常正是在中心地域经过不断的进化而失去的原旨。他们带走的东西比我们史料上记载的东西要早得多。

第二,战国末期的“引商刻羽,夹以流徵”(宋玉《答楚王问》)正是对商羽框架之间夹变徵的描述。“流徵”,可以是下滑音,也可以是在以商为[0]的音级[3][4]之间流动,两者都有,不必定于一论。但作为一种调模式,并且形成了“变徵之声”(司马迁《史记·刺客列传·荆轲》)成语流传,意义非同小可。究竟流传了多长时间,流传到多远的地方,史无更多记载(文人的引用很多,但大多是言不及义的套话)。就笔者所见,安波1940年代收集的黄河《船夫调》的尾句确实是“引商刻羽、夹以流徵”(12)参见周勤如:《西北民歌音阶的形成——西北民歌新论之一》,《中央音乐学院学报》,2014年,第1期,第3—19+45页。。现在,鲍艾块笙音列又提供了一个更抽象的实例。可见,符合事物发展规律的发现定能“一生二,二生三,三生万物”。

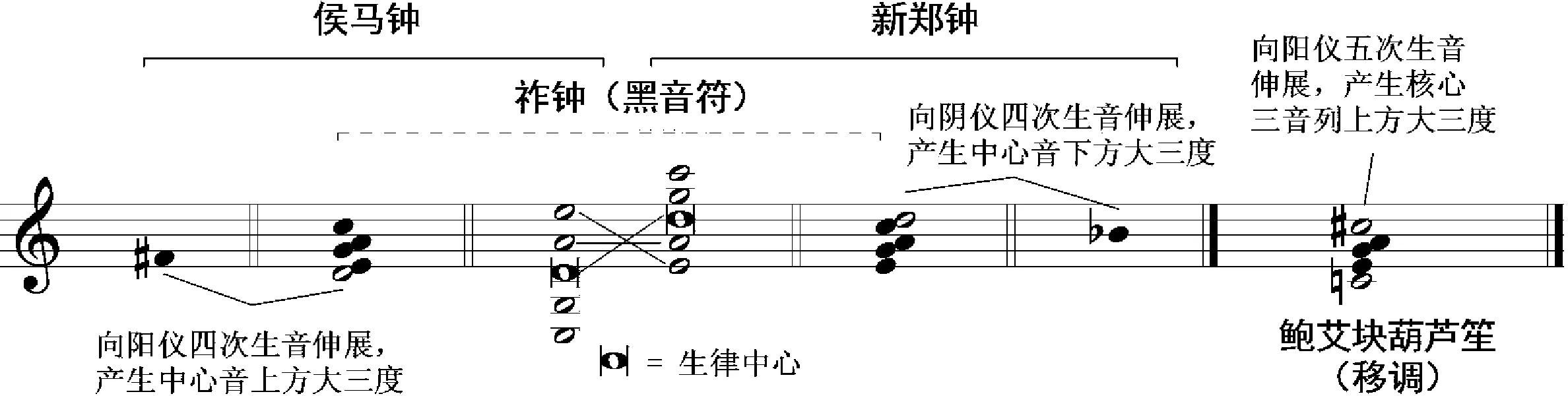

第三,鲍艾块葫芦笙的变调手法其实很简单,就是加一根离心力强大的苗来改变原有的音列。这个思路跟春秋时期的古琴调弦法完全相同。古琴在正(宫)调散弦的基础上“慢三弦”得徵调,“紧五弦”得商调。在编钟上“慢三弦”就要多造一口姑洗钟,“紧五弦”就要多造一口无射钟。而无射钟的制造是公元前522年的事儿,比文王改制古琴晚六个世纪!当时的制式乐队中有匏竹。“匏”就是笙竽,而笙竽的前身就是葫芦笙类的五苗簧管。那么,鲍艾块葫芦笙所提供的音列就要倍加重视,因为它可能是源头。笙竽跟钟一样,一苗一音,必须用增加笙苗的办法产生新律。战国时精致的笙已经至少有12苗,更像芦笙的竽则多达36苗。鲍艾块葫芦笙只有五苗,虽然是今人所制,但形制比战国笙竽要早很多是可以推论的。1978年,黄翔鹏先生曾在一篇论文中提供了当时收集的出土编钟资料,确证早期的编钟一般三枚,到公元前5、6世纪之交才达到13钟,分两个八度。(13)黄翔鹏:《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》,首发于《音乐论丛》1978年,第1期,1980年,第3期,辑载于黄翔鹏:《溯源探流——中国传统音乐研究》,北京:人民音乐出版社,1993年,第1—58页。在学习过程中,笔者注意到在这期间晋国的侯马钟和中原的祚钟、新郑钟之间有十分惊人的对称关系(谱例7)。其中,祚钟(黑音符)是羽—宫四音列Mi-So-La-do,代表着古老的、纯正单一的乐调传统;晋国的侯马钟向下扩展两律,打破了礼乐初制时“商不立调”的戒条,形成完整的单一调性五声音阶Re-Mi-So-La-do,并且利用双音原理产生阳仪四次生音蕤宾;而新郑钟反其道而行之,向上扩展两律,形成了完整的单一调性五声音阶Mi-So-La-do-re,并且利用双音原理产生阴仪四次生音无射(实际上测音数据中还有阴仪音夷则和夹钟)。这在中国音乐史上也是仅有的“孤例”(14)周勤如:《铸“无射”辨析》,待发表。。

谱例7.春秋中晚期编钟音律与鲍艾块生律比较

鲍艾块葫芦笙只有五根苗,要在嘈杂的大跳场合引人瞩目,便采取舍弃商音的办法,把这根苗设计成阳仪五次生音di,这就比春秋三钟走得更远,实现了在一个特殊的五音列上存在相差两个调号的“二律下沉”或“二律上扬”(1、2、3、4苗调号为D,2、3、4、5苗调号为A,加一临时升号为E)。

巧合,还是规律?

结 语

从时空上看,祚钟、侯马钟、新郑钟和鲍艾块葫芦笙风马牛不相及。然而,它们制作思路的惊人相似却绝不是巧合,而是对乐律规律探索过程趋向的一致,代表的不是三套2500年前的编钟,也不是当代佤族艺人做的一把葫芦笙,而是东方人几千年来的乐律思维的蛛丝马迹。深刻了解自己的过去,才能深刻看透自己所处的今天;深刻看透自己所处的今天,才能预见自己的未来。对我们的过去,文人的说法已经在正史、类书中有了;而那些践行者——古代工匠们和神瞽们怎么造钟、怎么审音,当时是秘而不宣的,也未记录于史册。所以才有断层,所以断层之后仅靠那些传世文字恢复的可能不是真经。这就是笔者更重视从存见的乐器实物和演奏歌唱探索音律发展规律的缘故。对规律的认识越清晰,对古代文献真伪对错的辨析越准确。这样,才能解开乱麻,对一笔笔“恼人的遗产”做“松快的清理”(15)赵宋光:《一笔恼人遗产的松快清理》,《音乐研究》,1993年,第3期,第59—70+94页。。

十分庆幸的是,最近几年一批中青年学者开辟了以现代音像技术为工具的大规模音乐田野普查并即时上网资料共享。杨琛团队是其中的一支劲旅。他抓住了一个真实存在的源头,仍有认识上和技术上的不足,需要爱护和帮助。我们的沟通很坦诚,才使笔者发现了鲍艾块葫芦笙的价值。所以,译稿编审会后,我跟他说准备写一篇文章谈谈我在编审过程的个人看法,希望给所有决心“田野做透、板凳坐穿”的普查团队提供一些深入肌理研究的新维度。强者不怕批评,我相信杨琛禁得起这种公开讨论。希望更多的音乐理论家们起而行之,关心他们,利用他们无私分享的田野成果做真实的、而不是根据故纸堆里的说法做音乐形态分析。我想,这或许对学科交融的新文科是一个促进。

鲍艾块葫芦笙,这个“孤例”,擎起它颠扑不破的特性音列,像黑夜中矗立远方的一座灯塔,引导着有志于到达“彼岸”的音乐理论家们的航程。