上海大歌剧团的历史迹象与俄侨文化情结

留 生

上海租界形成以后,西人很快在黄浦江畔搬演西方舞台剧目,享受殖民者“在他乡”的乐趣。1866年成立的爱美剧社(Amateur Dramatic Club)仅仅是一个开始,活跃在东亚音乐舞台上的著名音乐经纪人斯托洛克(Awsay Strok)于1919年将上海选定为“俄罗斯大歌剧团”(Russian Grand Opera Company)亚洲巡演的其中一站(1)〔日〕井口淳子:《流亡者们的乐坛——上海租界的音乐与芭蕾》,彭瑾译,上海:上海音乐学院出版社,2020年,第106页。。至20世纪20年代拥有“魔都”(2)徐静波教授认为:日本作家村松梢风(1889—1961)在散文集《魔都》(东京:小西书店,1924年)里创造出这一词语与意象来表征上海。详见徐静波:《近代日本文化与上海(1923—1946)》,上海:上海人民出版社,2013年,第44页。“东方巴黎”(3)至少1927年,就有西方人如此称谓上海,见Laura F.Stockwell,“Shanghai:The Paris of the East”,NCDN(《字林西报》英文名简写),24 Feb.1927,p.7。中国人也这么称谓上海,见汪道章:《上海——东方的巴黎》,《秋野》,1927年,第1期,第104—105页。伴随都市文化的加速发展,20世纪30年代这一称谓频现于报刊杂志。称谓的上海租界无疑已是西方音乐、舞蹈、歌剧乃至各种娱乐商品与艺术文化的万花丛和传播口岸。意大利指挥家梅百器以傲慢的姿态为“苏伊士运河以东的瑰宝”——工部局管弦乐队——而自豪,乘坐远洋轮船而来的意大利歌剧团、爵士乐队以及欧陆风歌舞团(4)“欧陆风歌舞团”这一表述出自〔英〕保罗·法兰奇:《恶魔之城:日本侵华时期的上海地下世界》,兰莹译,北京:社会科学文献出版社,2020年,第38—39页。把这里视为远东巡演的必经之地。令人称奇的是:俄罗斯歌剧演员们在20世纪30年代上海乐坛上扮演着比欧美殖民帝国及其附属国音乐家耀眼得多的角色。

一、论题对象与研究回顾

“1917—1929年间有300万俄国人逃离故土。他们组成了一个从中国东北延伸到加利福尼亚的影子国度,其中俄国文化生活的主要中心是在柏林、巴黎和纽约。”(5)〔英〕奥兰多·费吉斯:《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》,曾小楚、郭丹杰译,成都:四川人民出版社,2018年,第615—616页。英国著名史学家奥兰多·费吉斯在《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》中如是写道。不过,笔者要谈的俄侨文化生活发生地是当时中国的金融中心和重要的贸易集散港口——上海。

已有研究证实:20世纪30年代是上海俄侨文化生活的黄金时代(6)〔俄〕左贞观:《俄罗斯音乐家在中国》,北京:人民音乐出版社,2017年,第176页。井口淳子亦说:“随着俄罗斯和欧洲优秀音乐家的流入,1930年代的上海乐坛迎来了前所未有的人才济济的时代。”〔日〕井口淳子:《流亡者们的乐坛——上海租界的音乐与芭蕾》,彭瑾译,上海:上海音乐学院出版社,2020年,第30页。。俄侨艺术家的到来对租界音乐生活具有广泛影响力,他们不仅组织管弦乐团、室内乐团、合唱团、爵士乐团、歌剧团、轻歌剧团和芭蕾舞团进行常规演出,同时在工部局乐队、学校及社会音乐教育中发挥重要作用,部分人士受聘于国立音专或是私人开办俄侨音乐、舞蹈学校。以工部局管弦乐队1934年春的演奏员为例,45名成员中就有24名为俄侨;工部局管乐队的30名队员中,俄侨更是占19名之多(7)汪之成:《上海俄侨史》,上海:上海三联书店,1993年,第636页。。俄侨还组建了别尔沙茨基五重奏团、俄罗斯音乐教育协会、上海法文协会交响乐团、室内乐音乐协会、俄罗斯管乐团(前身是“法租界公董局管乐团”)、捷尔斯基哥萨克合唱团、科尔钦合唱团、茨冈合唱团、叶尔莫莱耶夫俄罗斯爵士乐团、隆德斯特列姆爵士乐团等音乐团体以及“艺术和创作联合会”“俄国美术家、文学家、演员与音乐家联谊会”(又称“赫拉姆联谊会”)等整合各门类艺术家的协会(8)〔俄〕左贞观:《俄罗斯音乐家在中国》,北京:人民音乐出版社,2017年,第194—218页。。诸多音乐、美术、文学、舞蹈、戏剧等组织以其特定的艺术行为维系俄侨“想象的共同体”。以至于在1934年就有记者写道“在远东出现了一个新的俄国。她的首都便在上海。”(9)原载《上海柴拉报》(Шанхайская заря),13Oct.1934,p.5。转引自汪之成:《上海俄侨史》,上海:上海三联书店,1993年,第327页。

另一个不争的事实在于:20世纪30年代寓沪俄侨组织的歌剧演出团体应分作两支来看待。其一为1932年成立于上海的俄罗斯轻歌剧团(Russian Light Opera Company),它是由自哈尔滨迁沪的瓦林歌剧团和已经在沪的俄侨音乐家共同组建,组织者为瓦林(V.Valin)、罗森(L.Rosen)、毕特娜(Z.Bitner);自1934年起,该团租用兰心大戏院以演出季的形式推出数量颇多的轻歌剧。其二是本文将展开论述的上海大歌剧团。

已出版的中国歌剧史论著多将上述两个剧团统称为“俄国歌剧团”或“上海歌剧团”,笔者以为均不确切。汪之成研究员依据俄文原始报刊资料统计出1934—1940年“俄国歌剧团”六个演出季的演出剧目与演出场次(10)汪之成:《俄侨音乐家在上海(1920s—1940s)》,上海:上海音乐学院出版社,2007年,第322—323页。。其后,《中国歌剧史》《中国近现代歌剧史》《中国歌剧音乐剧演出历史与现状研究》等著作写到上海俄侨歌剧演出时多引述汪先生书中的记述(11)《中国歌剧史》编委会主编:《中国歌剧史(上)》,北京:文化艺术出版社,2011年,第4—5页;满新颖:《中国近现代歌剧史》,见该书中编第二章第二节“外国歌剧的深入传播对中国歌剧的影响”,北京:中国文联出版社,2012年,第189—217页;智艳、张强、钱庆利:《中国歌剧音乐剧演出历史与现状研究》,见该书第四章第一节“外国歌剧音乐剧访华演出”,合肥:安徽文艺出版社,2014年,第329—330页。。近来,王艳莉老师挖掘《北华捷报》(TheNorth-ChinaHerald)、《字林西报》等英文报纸上的音乐信息(报道、评论和读者来信等),梳理出“孤岛”时期俄侨“上海歌剧团”的演出剧目和社会反响,将“上海歌剧团”解释为“成立于1932—1933年间”的“上海俄国歌剧团”(12)王艳莉:《战时上海租界音乐活动新探(1937—1941)》,《中国音乐学》,2017年,第1期,第75页。。汤亚汀教授利用《上海公共租界75周年纪念册》(TheDiamondJubileeoftheInternationalSettlementofShanghai)中的史料以及法国人乔治·勒·比戈(George Le Bigot)的《回忆录》,概述“上海第一个大歌剧团”的组织者、演员构成与演出盛况,为本文提供了重要的史料追踪线索,不过汤教授对比戈的回忆文字未做甄别(13)汤亚汀:《帝国飞散变奏曲:上海工部局乐队史(1879—1949)》,上海:上海音乐学院出版社,2014年,第150—151页。。

综上所见,学界未曾专门讨论上海大歌剧团从诞生、经营到解散的历史过程,剧团与俄罗斯轻歌剧团在演出剧目方面的差别以及剧目制作背后俄侨流亡者的文化记忆、民族认同等话题亦有待思考、探究。

二、诞生与经营者

(一)诞生

视线移向1937年夏天,外侨卡斯特罗(V.Castro,生平不详)联合俄国人克拉林(14)克拉林(报纸上有时写作“V.Clarin”),身兼歌唱家与歌剧导演的双重角色,毕业于国立基辅音乐院,曾在莫斯科和基辅从事歌唱事业,其后辗转于欧亚大陆,“六年前在上海创办俄罗斯剧场”。克拉林:《论演员的创作》,《剧场艺术》(上海),1938年创刊号,第22页。(V.Klarin,见图1)、乌里扬诺夫(15)乌里扬诺夫(S.M.Ulianoff),原为哈尔滨音乐训练班声乐教师及哈尔滨歌剧团导演,1936年移居上海后,任第一俄国音乐学校歌剧导演班教师。汪之成:《俄侨音乐家在上海(1920s—1940s)》,上海:上海音乐学院出版社,2007年,第370页。组建了上海第一支大歌剧团。为剧团起名颇费一番周折,初称“上海歌剧院”(Shanghai Opera House)或“俄罗斯大歌剧团”(Russian Grand Opera Company),三个月后更名为“上海歌剧团”(Shanghai Opera Company),它很可能是第一次在名称上冠以“上海”字样的歌剧团体。帝俄流亡者乌里扬诺夫和斯卢茨基(A.Sloutsky)分别担任导演和乐队指挥(16)“La Juive”,NCDN,9 Jan.1938,p.11.。

《北华捷报》在同年8月的报道里做了演出预告,称其“不仅拥有一流的歌唱家、卓越的合唱队、芭蕾舞队和乐队,而且炎炎夏日之际演员们仍在加紧排练。”(17)“Opera Preparations”,The North-China Herald and Supreme Court & Consular Gazette(《北华捷报及最高法庭与领事馆杂志》,4 Aug.1937,p.193。这反映出初建之时剧团的阵容实力和演员们对排演歌剧的积极态度。在纪念上海外侨侨居上海75周年的一份英文文献里,提到该团的创建背景:

歌剧,与音乐有着紧密的联系,直到1937年才在上海孕育而生,固然此前也偶尔有演出团短暂的旅行表演,但很快就启程离开。虽然俄侨社区会给予支持,其他外国人及中国人也会赞助之,但当时歌剧的前景并不明朗。1937年夏天,卡斯特罗先生联合克拉林(V.Clarin)和乌里扬诺夫(S.M.Ulianoff)二人组建了这座城市的第一家大歌剧团。这家歌剧团制作的第一批歌剧在逸园舞厅演出,不远处即是中日敌对激起的战火。这是一次勇敢的尝试。(18)I.I.Kounin,“Culture in Shanghai”,The Diamond Jubilee of the International Settlement of Shanghai,Shanghai:International Booksellers Ltd.,1938,p.204.

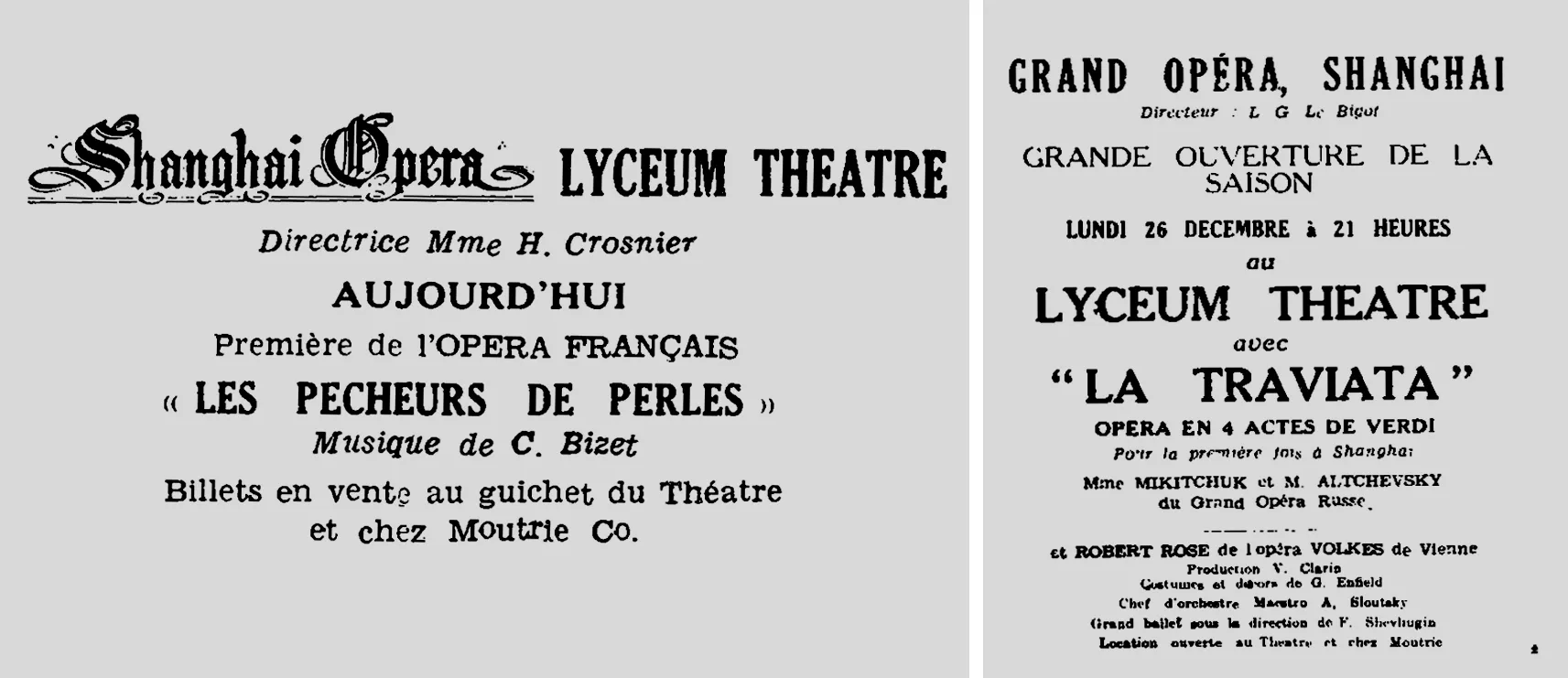

从民族情感而言,我们很难接受抗日声浪的不远处即是高档娱乐场所内传出的歌剧美声,但又不得不说这一事实符合“租界”华洋杂处的空间特征与认同多元、功能多样的文化场域。上海大歌剧团的组建是俄侨音乐家在上海的一次破冰尝试,为演出制作的歌剧节目单(见图2)和布景也很有设计感,不过节目单封面上没有出现中文字样。至于中国人对剧团的赞助,在其后剧团经营者乔治·勒·比戈的回忆中也有提及。

图1.克拉林(19)The North-China Sunday News Christmas Magazine Supplement(《北华捷报星期新闻圣诞增刊》),7 Dec.1930,p.29. 图2.上海大歌剧团部分演出节目单(20)I.I.Kounin,“Culture in Shanghai”,The Diamond Jubilee of the International Settlement of Shanghai,Shanghai:International Booksellers Ltd.,1938. 图3.海伦·克罗尼耶(21)Le Journal de Shanghai(《法文上海日报》),27 Mar.1938,p.7。

(二)两任经营者

从《字林西报》和《法文上海日报》(22)这份法文报纸从1939年2月1日起中文名改称为“法文上海日报”,之前称为“上海法文日报”,法文报名一直未变。本文所用《法文上海日报》资料全部来自法国国立图书馆制作的电子资料。登载的演出广告审视,1937—1938年演出季的剧团主管是海伦·克罗尼耶(Helen Crosnier,见图3),她于1913年出生在圣彼得堡,1920年移居哈尔滨,其父可能是著名俄侨音乐家斯卢茨基(Alexander Sloutsky)。1929年她随父母移居上海,1931年在上海选美比赛中摘得“上海小姐”(Miss Shanghai)桂冠,1933年嫁给法国人A.克罗尼耶(A.Crosnier),遂改夫姓(23)关于克罗尼耶的生平,由笔者根据《字林西报》《大陆报》《申报》等报纸整理。。同时,她也是上海大歌剧团的歌唱演员(24)她曾在《沙漠之歌》(The Desert Song)中扮演苏珊。“The Desert Song”,NCDN,9 Apr.1938,p.6。。

据《上海公共租界75周年纪念册》的记载,“在演出六部歌剧之后,该团陷入困境。冬季,该团重组,以奥芬巴赫的《霍夫曼的故事》重整旗鼓。该团依然面临许多困难,公众也对此少有欣赏,可以说1938年前途暗淡。”(25)I.I.Kounin,“Culture in Shanghai”,The Diamond Jubilee of the International Settlement of Shanghai,Shanghai:International Booksellers Ltd.,1938,pp.204,206.这位作者继续写道:

这年秋天(笔者注:指1938年),喜爱冒险的比戈先生与克拉林、雨果(C.Hugo)以及休林金(D.Shoolingin)三位先生成功组建新的歌剧团,并开启了第一个演出季,演出受到观众的喜爱且制作了不同凡响的剧目。歌剧演员均为俄罗斯人,特别是吸收了来自哈尔滨和巴黎的演员,唯一例外的是来自中国的王文玉女士,她在意大利接受声乐训练,是一位卓越的花腔女高音,因先前与工部局管弦乐队合作而为人熟知。(26)I.I.Kounin,“Culture in Shanghai”,The Diamond Jubilee of the International Settlement of Shanghai,Shanghai:International Booksellers Ltd.,1938,p.206.

据此可归纳并推演出三点看法:第一,由于克罗尼耶经营不善,歌剧演出在第一个演出季中途陷入经营困境,1937年冬季经过重组。第二,法国人乔治·勒·比戈具有冒险精神,他接管陷入困境的剧团,成为该团第二任经营者,同时得到三位外侨的支持。此时剧团正式定名为“上海大歌剧团”(使用法文“Grand Opéra,Shanghai”),中文报刊一度将其称作“(上海)欧亚剧艺公司”,据说得到法租界当局和上海法文协会的赞助(27)《申报》不无吹嘘地夸赞该团“系本埠法租界当局及法文协会经长久研究而赞助产生,其宗旨纯为沟通中法文化、促进中法邦交。特聘欧洲素负盛名之男女剧人来沪表演,藉以介绍欧洲剧艺来华,而供我人参考。”《法国名剧〈卡门〉将假兰心公演》,《申报》,1939年3月23日,第12版。。第三,剧团演员中仅有王文玉是中国人,其余均为俄侨。

比戈曾沾沾自喜地回忆:“1937—1938和1938—1939的演出季里,我租下了兰心大戏院。这个剧院有1000个座位,但还是不能满足观众的需求。剧场每次都座无虚席,在一个演出季里,我们的每部歌剧不得不演出5至8场。”(28)原文出自比戈女儿伊莎贝尔·勒·比戈(Isbelle Le Bigot)收藏的乃父《回忆录》,曹胜梅译,转引自熊月之、马学强、晏可佳选编:《上海的外国人(1842—1949)》,上海:上海古籍出版社,2003年,第111页。史料证明比戈夸大了其个人影响力以及歌剧团的经营状况。比戈自称从1937年开始就参与了大歌剧团的经营,但从前引纪念刊物以及演出广告上的“经营者”字样(见图4)来判断,比戈负责经营上海大歌剧团应是在1938年秋天;在大多数研究者的文章中,兰心大戏院的座位数只有723个(29)这一数字笔者曾在多本著作中看到,为避免繁琐,仅举沈福煦、沈燮癸:《透视上海近代建筑》,上海:上海古籍出版社,2004年,第229页。,梅百器在《音乐队年报》中说座位数为714个(30)派西:《音乐队报告》,《上海公共租界工部局年报》,工部局华文处译述,1938年,第9期,第678页。,与比戈所谓的一千个座位相差甚远;根据《字林西报》《法文上海日报》所登演出广告可证明每部歌剧在一个演出季内演出场次为3—5次(见表2),而比戈吹嘘说有5—8场。

图4.《法文上海日报》所载《采珠人》与《茶花女》的演出广告(31) 左图:Le Journal de Shanghai,8 May.1938,p.6;右图:Le Journal de Shanghai,16 Dec.1938,p.4。

图4.《法文上海日报》所载《采珠人》与《茶花女》的演出广告(31) 左图:Le Journal de Shanghai,8 May.1938,p.6;右图:Le Journal de Shanghai,16 Dec.1938,p.4。

三、演员阵容与票价分析

(一)演出阵容

由于远东俄侨音乐家的流动性,歌剧团的演员阵容并不固定,因此很难得到一份确切的剧团人员名单。以《浮士德》演出广告(32)Le Journal de Shanghai,2 Oct.1937,p.5.为据,初创阶段的著名歌唱家有戏剧男高音舍曼斯基(33)舍曼斯基在伊尔库茨克军官学校毕业后参加过国内战争,1920年来到哈尔滨后进入波娃-扎克尔热夫斯卡娅声乐学校学习,毕业后在哈尔滨、上海等地演出歌剧,还是优秀的歌剧导演和音乐活动家。第二次世界大战后,他去往印度,在加尔各答编导歌剧。1960年赴美,作为俄罗斯哥萨克民间合唱团的领唱在美国巡演,晚年在洛杉矶教授声乐。〔俄〕左贞观:《俄罗斯音乐家在中国》,北京:人民音乐出版社,2017年,第84—85页。(A.L.Shemansky,1900—1976)、男低音苏石林(V.Shushlin,1895—1978)、男中音库季诺夫(34)库季诺夫于1923年在哈尔滨学习声乐,1935年以来在上海兰心大戏院从事轻歌剧、歌剧演出,1948年移居美国,1969年在旧金山去世。资料来源:Online Archive of California(加利福尼亚在线档案);“Koudinoff To Give Concert On Thursday”,The China Press,22 Feb.1948,p.2。(George Koudinoff,?—1969)、米迦罗夫(S.Michailoff),女高音佐丽奇(Sophie Zorich)、女中音克利洛娃(35)1927年来华前任教于莫斯科国立歌剧院,约在1930年自哈尔滨到上海定居,在沪创办私人声乐学校,曾任教于国立音乐专科学校,1937年11月11日病逝于上海。S.S.:《悼克理罗华夫人》,《音乐月刊》(上海),1937年,第1卷,第2号,总第38页。(Maria J.Krilova,1893—1937)和拉夫诺娃(N.Lavrova)等俄侨。

1937年10月《鲍里斯·戈都诺夫》上演时新加入男低音舍利华诺夫(36)舍利华诺夫很早就来到上海,据汪之成的研究,他是旧俄皇家剧院演员,圣彼得堡音乐学院的艺术家,1919年开始侨居上海,创办了第一所俄国音乐学校及上海文学戏剧协会,并担任该会会长多年。见汪之成:《俄侨音乐家在上海(1920s—1940s)》,上海:上海音乐学院出版社,2007年,第366页。1927年10月16日晚,萧友梅在上海市政大厅听了舍利华洛夫与工部局管弦乐队合作的演唱后写道:“在这晚,低音独唱家Selivanov所唱的低子(笔者注:应为“调子”)虽然为吾国人听不惯,但非听过一次,不知道人声可以低唱到这个地步。”萧友梅:《听过上海市政厅大乐音乐会后的感想》,《现代评论》(上海),1927年,第6卷,第151期,第14页。(P.F.Selivanov)和来自哈尔滨的基谢廖娃(37)“Boris Godounoff”,NCDN,21 Oct.1937,p.3.(Kiseleva);演出《叶甫盖尼·奥涅金》时从俄罗斯轻歌剧团借来演员(38)“Eugene Onegin”,NCDN,13 Oct.1937,p.10.;演《阿依达》时来自哈尔滨的奥尔佳·埃尔登(Olga Erdenn,饰演阿依达)首次亮相上海舞台(39)“Shanghai Opera Co.”,The Shanghai Sunday Times(《上海泰晤士报星期刊》),20 Feb.1938,p.8。;1938年冬剧团重组时更是接纳了来自哈尔滨、巴黎和维也纳人民歌剧院的多名歌唱家(40)来自巴黎的有利季娅·菲格纳(Lydia Figner)、利季娅·科列茨基(Lydia Koretsky)、亚历山大·瓦伦提诺夫(Alexander Valentinoff)、米哈伊尔·斯佩兰斯基(Michael Speransky),来自哈尔滨的有利季娅·米基丘克(Lydia Mikitchuk)、费奥多罗夫斯卡娅(Fedorovskaya)女士以及萨亚平(Sayapin)、图鲁京(Turutin)、阿尔切夫斯基(Altchevsky)等先生,来自维也纳人民歌剧院(Volks Opera)的有男低音罗伯特·罗斯(Robert Rose)。“Shanghai Grand Opera”,NCDN,18 Dec.1938,p.5。。此外,并非所有演出都由俄侨音乐家扮演主要角色,如1938年上演《拉克美》时,扮演拉克美的女主角是来自巴黎喜歌剧院(Paris Opéra Comique)的法国著名花腔女高音马里耶特·德谢纳(41)“Lakme”,NCDN,24 Jan.1938,p.12.(Mariette Dechesne)。

除了前文提到的华人歌唱家王文玉(42)王文玉(Mary Waung),祖籍广东,生于美国檀香山,后移居上海,曾师从俄侨克利洛娃。“Mrs.Mary Waung To Make Debut In Opera Tuesday”,The China Press,21 Nov.1937,p.5;亚:《王文玉、夏国琼二女士的演奏》,《音乐教育》,1937年,第5卷,第5期,第32—33页。王文玉和斯义桂在1939年4月16日联袂在上海美国妇女总会举办音乐会。《新闻报》,1939年4月16日,第18版。,低男中音歌唱家斯义桂也受邀参加大歌剧团的演出。他们首次参演剧目为歌剧团推出的第一部歌剧《浮士德》(43)“Russian Grand Opera To-night”,NCDN,5 Oct.1937,p.10.,第二次受邀参演的是1937年11月推出的《弄臣》(44)《王文玉、斯义桂献唱〈梨谷兰都〉》,《申报》,1937年11月23日,第6版。,此时两人担任更重要的角色。《大陆报》对《弄臣》演出这样评论:两位中国人在歌剧舞台上崭露头角是现代音乐史上的“第一次”,且“增加了演出的吸引力”(45)“Mrs.Mary Waung To Make Debut In Opera Tuesday”,The China Press,21 Nov.1937,p.5.。《字林西报》评论者F.A.赞许这次演出不容错过,马尔科夫(46)马尔科夫(Petr Aleks Markov)被誉为“远东最优秀的抒情男高音之一”,于1932年起在沪参加歌剧、轻歌剧演出。汪之成:《俄侨音乐家在上海(1920s—1940s)》,上海:上海音乐学院出版社,2007年,第357页。(饰曼图亚公爵)、库季诺夫(饰弄臣)得到应有的赞赏,王文玉、斯义桂也被认为表现不俗,特别是后者音量饱满且运用得当。不过这篇评论对现场观众的观剧礼仪颇有微词,特别是“有十分之一的观众在分场中间大声喝彩和鼓掌,甚至于音乐还正在进行着”,他们以“愚蠢的坏习惯”影响到其余观众的乐趣(47)F.A.,“Rigoletto”,NCDN,25 Nov.1937,p.6.参演的其他艺术家有:舍利华诺夫(饰刺客斯帕拉富奇)、叶尔磋娃(V.Eltsova,饰斯帕拉富奇的妹妹)、乌里扬诺夫(饰玛鲁洛)、拉夫诺娃(L.D.Lavrova,饰吉尔达侍女)等。。歌剧导演克拉林还曾称赞斯义桂是上海最好的中国歌唱家(48)《俄罗斯小剧场导演普里裴特柯娃访问记》,《剧场艺术》(上海),1938年创刊号,第22页。。当时在沪中外报纸广告栏刊登《弄臣》广告时都有意突出中国歌唱家参演的信息。有趣的是,《弄臣》中俄侨歌唱家均用俄语演唱,而王文玉(饰演弄臣的女儿吉尔达)和斯义桂(饰演蒙特罗内伯爵)用意大利语演唱。1938年1月11日,王文玉、斯义桂再度参与《弄臣》演出(49)“Opera House To Present ‘Rigoletto’ At Carlton”,The China Press,11 Jan.1938,p.6.。

(二)票价与观众

歌剧制作是一项需要较高投入的艺术生产活动。就票价而言,上海大歌剧团上演的歌剧起初分为四档:50美分、1美元、2美元和3美元,第二演出季时调整为六种:85美分、1美元、1.5美元、2美元、2.5美元和3美元。与同期俄罗斯轻歌剧团、上海工部局管弦乐队定期音乐会以及俄罗斯芭蕾舞团的演出票价相比(见表1),略高于享受工部局财政拨款的工部局乐队,大致与其他两个俄侨演出团体持平,绝对不算便宜,属于在沪外侨中高阶层的消费水准,这大概也是中文报纸很少登载其演出消息的原因之一。

表1.1937年11月上海租界外侨演出管弦乐、歌剧、芭蕾舞剧票价举例(50)依据《字林西报》广告整理。演出时间按照年、月、日书写,以“/”号隔开表示在同月演出的其他日期。

当然,票价仅仅是影响观众是否选择观赏歌剧的因素之一。由于中西方音乐文化的差异、使用外文演唱所产生的语言隔阂,以及战时中国时局艰困,国人对歌剧的消费需求很低。依据笔者掌握的资料,中文报刊只登过歌剧《弄臣》《卡门》的报道或评论。一则报道称“惟自战事(笔者注:指全面抗战)发生后,沪地即有俄人主持之歌剧出现,时在兰心戏院演出,次数颇多,因国人对此道欣赏能力较低,故往观的人亦甚少。至于国人完全以歌剧形式演出至今尚无。”(51)佚名:《音乐界消息》,《音乐世界》(上海),1939年,第2卷,第10、11、12期合刊,第261页。另一则说“前年的冬天(笔者注:指1937年),是西洋歌剧在上海的萌芽时期,不过去看的观众们,都是普尔乔亚阶级,不然就是些音乐专科的学生。”(52)粗鲁:《漫谈歌剧》,《青年生活》(上海),1939年,第1卷,第2期,第19页。这些零星的材料大致反映出西方歌剧在当时上海的受众主要是较为富裕的外侨。

四、对剧团解散原因的分析

(一)遭遇指责的最后一场歌剧演出

比戈回忆“1939年的演出季结束之后,我们的剧团已日臻完善”(53)熊月之、马学强、晏可佳选编:《上海的外国人(1842—1949)》,上海:上海古籍出版社,2003年,第111页。,这与剧团最后一场演出受到广泛批评不符。

这次演出以纪念比才百年诞辰为契机,得到法国总领事博德斯(M.Baudez)以及上海法文协会的赞助,所选剧目是《卡门》。不过演出全部使用俄国演员并以俄语演唱(54)丘玛柯娃(T.Chumakova)饰演卡门,瓦伦提诺夫(A.Valentinoff)饰演骑兵队班长唐·乔司,女高音米基丘克(L.Mikitchuk)饰演乡村姑娘米凯拉,斯佩兰斯基(M.Speransky)饰斗牛士埃斯卡米罗,萨亚平(G.Sayapin)饰军队长祖尼加。,来自维也纳的犹太流亡音乐家马库斯(E.Marcus)先生作为新任指挥首次亮相。虽然并没有中国人参演,但《申报》并没有缺席这次宣传。就在上演前的一周,一向措辞偏于浮夸的该报商业广告栏目称:“届时并由法文协会招待本埠驻沪外使领事,暨各国海陆军官,以及中国绅商各界前往参观,查欧洲著名剧人到沪表演,尚属创举,实为不可多得之机会。”(55)《法国名剧〈卡门〉将假兰心公演》,《申报》,1939年3月23日,第12版。《新闻报》《时报》《社会日报》等上海多家中文报纸也做了类似的推介。

一个不常见的现象是针对演出的批评之声同时出现在中英文报刊里。《字林西报》里的一篇评论批评得最犀利,直言饰演卡门的歌唱家、合唱队和次要角色在艺术上都是有缺憾的,瓦伦提诺夫尤其“令人失望”,乐队“残缺不全”,合唱队是“至今我在上海听到的最差劲”的合唱队。该文作者连续发出三个诘问:曾经参加大歌剧团演出的合唱队员在哪里?乐队曾经补充进来的小提琴和木管乐器演奏者哪里去了?几个月前曾出现在歌剧《浮士德》第五幕中精彩的芭蕾舞又哪里去了?(56)A.S.I.,“Carmen”,NCDN,1 Apr.1939,p.7.

面对来势汹汹的抨击,比戈第三天登报回应,辩解上述指摘“完全没有根据”,“乐队成员还是同一批演奏家,……合唱队除了较小的变动外,与12月份开始的这个演出季并无差别。”(57)G.Le Bigot,“Grand Opera:Alleged Unwarranted Remark”,NCDN,3 Apr.1939,p.2.然而,与《字林西报》几乎异口同声的中文报刊评论似乎让比戈的辩护显得有些无力。评论者指出歌手、乐队、导演等方面的诸多问题,署名“克”的文章说:“可惜歌手的声质不甚佳,其次音乐亦尚缺乏练习”(58)克:《〈卡门〉观后感》,《上海口琴界》,1939年,第1卷,第1期,第16页。,冰独说得更彻底,他批评马库斯先生未能尽责——除了第一幕的《哈巴涅拉舞曲》和第二幕的《斗牛士之歌》“稍可一听之外”,主演斯佩兰斯基、萨亚平等嗓音嘶哑,导演的总体处理“零乱而缺乏调和感”(59)冰独:《公演法国名剧〈卡门〉》(下),《申报》,1939年4月4日,第19版。。如此差评似乎反映出剧团内部的涣散迹象。

(二)剧团为何解散?

比戈曾说大歌剧团的“演出收入相对于包括一个乐队在内共150人的剧团来说还是十分短缺。法文协会和中国热心资助艺术事业的人给了我们很多帮助。……银行团甚至还签订了一份协议,要建造一座拥有2500个座位的大剧院,由我来担任这家剧院的院长,并邀请一些国际演出团体来演出。公董局也已同意在上海的市中心建这座剧院。1939年的演出季结束之后,我们的剧团已日臻完善,但却闲来无事。于是,我决定去印度支那试着组织演出事宜,但战争的爆发使这一美妙计划泡了汤。我被调往西贡工作两年。在我离开上海的两年间,剧团解散了,歌剧也被遗忘了。”(60)熊月之、马学强、晏可佳选编:《上海的外国人(1842—1949)》,上海:上海古籍出版社,2003年,第111页。

如果确如其所言,那么可以推测歌剧团最终解散是由多方因素导致的。第一,歌剧团虽然演出并不少,但收益很难应付开支,需要依赖上海法文协会和有实力的中国人的赞助。第二,比戈自己并不满足于经营这支经济效益不高的剧团,他积极寻求与法租界公董局的合作,希望扩大演出的规模,但这个计划因第二次世界大战爆发而最终搁浅。第三,比戈被调离上海,歌剧团随之解散。

但是,前述分析已经指明比戈的说辞中有夸饰成分,且他所谓“在我离开上海的两年间,剧团解散了,歌剧也被遗忘了”亦不可信。至少1939年底至1940年初俄侨音乐家曾在俄国俱乐部剧院(Russian Club Theatre)和“兰心”推出《蝴蝶夫人》《为沙皇献身》等剧目,1940年5月7、8日推出达尔戈梅斯基作曲的歌剧《水仙女》(Rousalka)(61)这次演出是为纪念乌里扬诺夫从事歌唱及导演生涯30周年所做的特别策划,由斯卢茨基和阿林(M.Alin)分别负责指挥乐队和合唱队,索科尔斯基执导全剧的三段芭蕾舞,即斯拉夫舞、吉普赛舞和水仙女舞。见“Rousalka”,NCDN,2May 1940,p.3。,佐丽奇、萨亚平、马尔科夫等原上海大歌剧团歌唱家参加了上述演出(62)The China Press,13 Dec.1939,p.16;NCDN,9 Jan.1940,p.8;NCDN,10 Jan.1940,p.4.。

综合来看,笔者认为剧团解散的最重要原因是二战爆发后英法宗主国势力的衰退,歌剧团很可能难以获得法租界公董局及法国文化机构的经济支援,导致比戈应付不了歌剧制作的昂贵开支,以至于出现《卡门》再次上演时演出质量下滑。

五、剧目选择与俄侨文化情结

(一)剧目选择

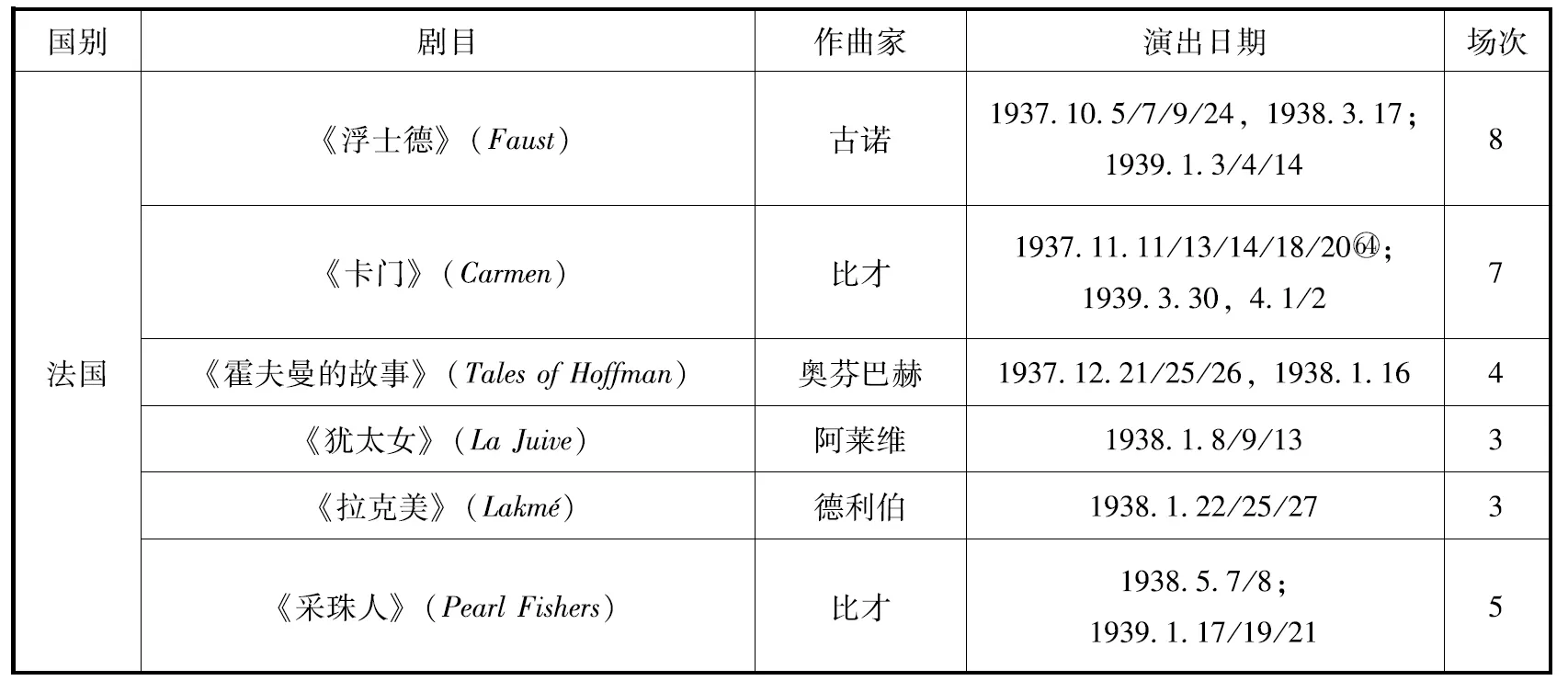

在两轮演出季(1937.10—1938.5;1938.12—1939.4)里,上海大歌剧团的演出场地经历了从法租界高档娱乐场所逸园舞厅(Canidrome Ballroom)、公共租界卡尔登大戏院(Carlton Theatre)到法租界设备最完善的专业剧场“兰心”(Lyceum Theatre)的两次变迁。首个演出季共推出歌剧17部(见表2),仅10月份即推出4部歌剧且演出场次达12场;第二演出季推迟至12月开启,上演剧目缩减至6部,不仅未推出新剧目,且未再上演俄国歌剧。

表2.上海大歌剧团上演剧目一览表(63)按作曲家所属国别分类,演出信息依据《字林西报》《法文上海日报》广告整理。

续表

就其剧目而言,可先做两项初步分析:

其一,除阿莱维的大歌剧《犹太女》和西格蒙德·龙伯格(Sigmund Romberg)的轻歌剧《沙漠之歌》外,可以肯定其余作品均不属于在上海的首演。前述斯托洛克策划的俄罗斯大歌剧团1919年亚洲巡演,曾在上海演出过其中绝大部分歌剧,此后意大利大歌剧团(Italian Grand Opera Company)在1923、1925、1927、1929、1933年亦曾多次抵达上海,上演过其中所有的意大利歌剧。至于大歌剧团演出轻歌剧,也不是新鲜事,俄罗斯大歌剧团1919年在上海公演时就曾推出轻歌剧《爱之夜》(Love’sNight)(64)俄罗斯大歌剧团在沪演出剧目可参看〔日〕井口淳子:《流亡者们的乐坛——上海租界的音乐与芭蕾》,彭瑾译,上海:上海音乐学院出版社,2020年,第106页。。

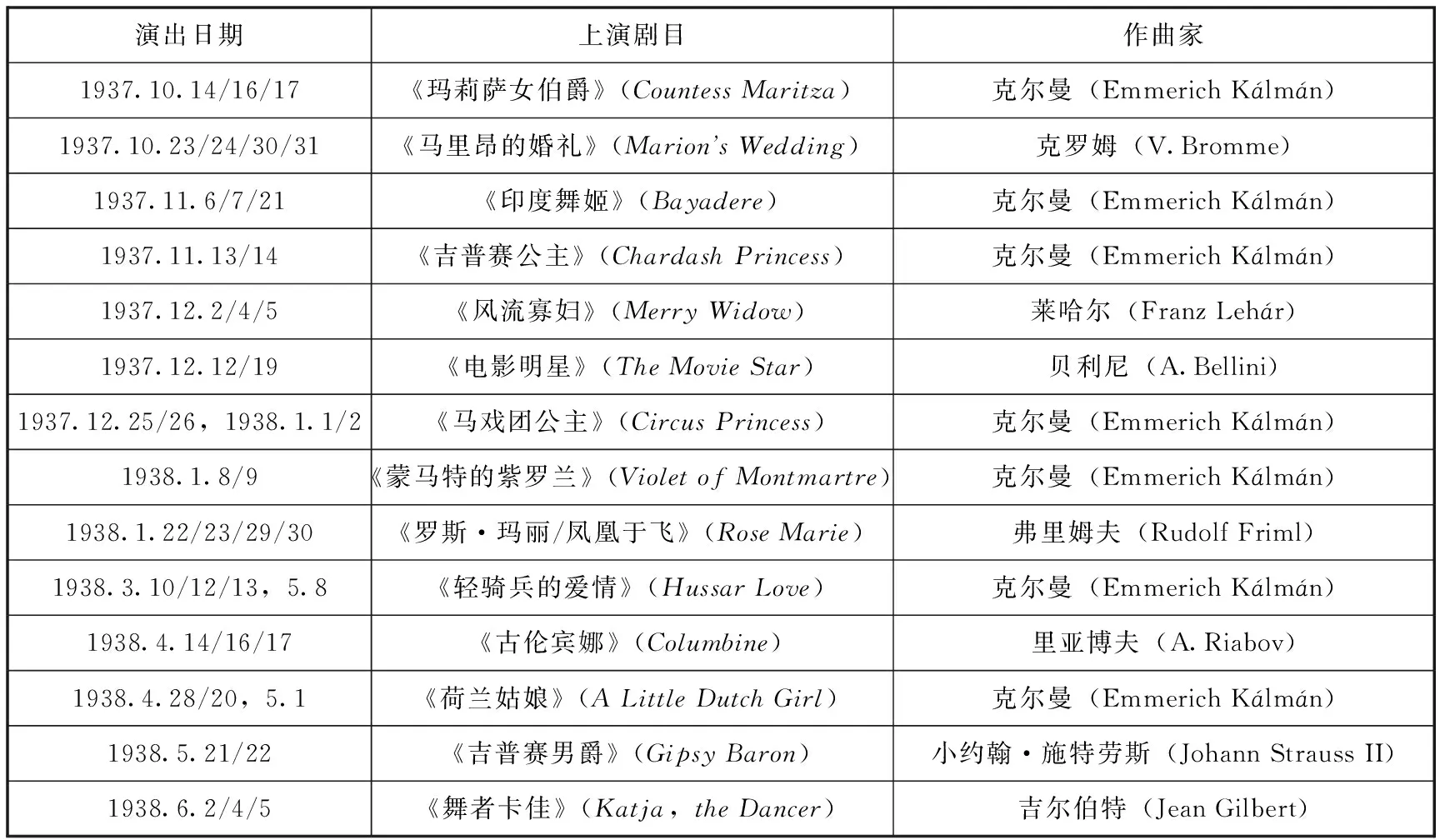

其二,除唯一的一部轻歌剧外,该团推出的16部歌剧涉及19世纪尤其是该世纪下半叶意大利作曲家(罗西尼、威尔第、普契尼)、法国作曲家(古诺、德利伯、奥芬巴赫、比才、阿莱维)和俄国作曲家(格林卡、安东·鲁宾斯坦、穆索尔斯基、柴可夫斯基)的大歌剧、喜歌剧、抒情歌剧等歌剧体裁以及19世纪下半叶兴起的现实主义、真实主义歌剧以及俄罗斯民族歌剧。将其与同年度俄罗斯轻歌剧团在“兰心”演出的剧目相对照,显见两者演出场次和剧目量基本持平,但歌剧类型截然不同,后者主要上演1905年以后以莱哈尔(Franz Lehár)和克尔曼(Emmerich Kálmán)等作曲家为代表的维也纳轻歌剧“白银时代”的作品(65)1905年,作曲家莱哈尔以《风流寡妇》开启了维也纳轻歌剧的“白银时代”。这类轻歌剧的特点是用华尔兹来表现浪漫的心理的情节,并且舞蹈多到可以与歌唱平分秋色。虽然也保存了部分19世纪的传统,但是歌舞杂耍表演(vaudeville)和时俗讽刺剧(revue)的元素被尽可能节制地使用。Richard Traubner,Operetta:ATheatrical History.NY:Routledge,2003,p.243。(见表3)。

表3.1937—1938演出季俄罗斯轻歌剧团上演剧目一览表(66)根据《字林西报》1937年10月至1938年6月期间刊登的俄罗斯轻歌剧团演出广告整理。

(二)俄侨音乐社会中的文化情结

洛秦教授将“租界音乐社会”视作“一种文化飞地”,将其界定为“一个集文化、信仰、经济于一体的特殊社会空间。”其存在方式与社会意义在于“通过那些与音乐社会相关联的族群、乐队、教堂、人物、学校、舞厅、报刊传媒、商业市场及社团雅集的活动,建构起‘想象的共同体’,以声音的方式上演着想象历史、重述历史并赋予历史以新的意义和价值。”(67)洛秦:《论上海“飞地”音乐社会的政治与文化空间(上)》,《音乐艺术》,2016年,第1期,第75页。这一“想象的共同体”是俄侨多种社会行为促成的结果,作为其中的文化表征,音乐突显其存在意义。由此审视上海大歌剧团的诞生与俄侨文化情结,本文继续提出两个问题:

其一,上海大歌剧团诞生的关键因素是什么?

据左贞观教授的说法,20世纪20年代受政治、军事等重大事件影响,迁沪俄侨形成三次浪潮,分别发生在1922年至1923年、1925年以及1929年。至20世纪30年代,迫于日本关东军对满洲地区的控制升级,大批哈尔滨俄侨南下上海或是远走法国、美国,其中有很大一批艺术家。上海租界因具备薪资待遇较优(比如上海工部局管弦乐队的工资要比哈尔滨交响乐团高近一倍)、现代化城市建设以及较高的生活水平等优势成为俄侨在中国境内选择栖居地的主要目的地(68)〔俄〕左贞观:《俄罗斯音乐家在中国》,北京:人民音乐出版社,2017年,第132—133页。。以下一组数据反映出俄侨人口在上海法租界内的增长幅度:1925年法租界内无国籍俄侨为1403人;1932年增至6045人,已超过英、美、法三国侨民在法租界的人口总和;1936年达到11828人,约占法租界内侨民总数一半(69)另外,1942年2月的上海人口统计显示法租界内俄国人达13897,可见俄侨人口仍在增长。详见《法租界国籍别人口一览表》,《华兴商业银行经济汇刊》,1942年,第3卷,第2期,第13页。而与之相连的公共租界,无国籍俄侨人数要少许多。例如1935年,公共租界内的无国籍俄侨人数为3017人,日本、英国侨民则分别达到20242、6595人。邹依仁:《旧上海人口变迁的研究》,上海:上海人民出版社,1980年,第145—146页。。由此,法租界霞飞路(现在的淮海中路)与20世纪20年代柏林主要商业地段选帝侯大街几乎同时共享这个诨名——“涅瓦大街”(圣彼得堡最著名的街道)。到沪的流亡俄侨音乐家随即成为上海乐坛中不可忽视的主力,这支声乐、器乐艺术大军的到来以及人口众多的俄国侨民社会很自然地促成了上海大歌剧团的诞生。换句话说,在20世纪30年代的上海,如果没有大批俄侨音乐家的到来以及俄侨社群“小共同体”式的存在就不可能有上海大歌剧团的诞生。

其二,为何剧目选择集于19世纪法国、意大利和“母国”歌剧?

到达上海的俄罗斯歌唱家们有些是因为俄国十月革命“被逐”抑或“被迫”的缘故离开“祖国”的,有些则是在哈尔滨俄侨社区接受音乐教育后辗转至此。虽然到沪年份有别,但其流亡者的身份是相同的,他们对母国的文化记忆、文化想象因为回不去的家园而难以纾解,共同塑造了难以抹去的俄国文化“乡愁”。

回顾历史,法国和意大利歌剧在俄罗斯帝国时代的剧场文化中具有特殊的地位。18世纪,由于彼得大帝的改革,俄罗斯社会进而分裂为“本土”的民族化模式和“文明”的欧化模式两种,西欧的音乐文化进入俄罗斯上层社会,“意大利歌剧占据了俄罗斯舞台,许多西方音乐家进入俄罗斯”(70)王晡:《西方音乐史(上)》,上海:上海音乐出版社,2020年,第440页。,“文明”俄罗斯是“彼得大帝苦心打造的理想国,主要存在于贵族阶层和上流社会,它的文化形象是庄园、沙龙、舞会、鼻烟、意大利歌剧。其通用语言是舶来品——法语或德语。”(71)张建华:《“娜塔莎起舞”与俄罗斯文化之婆娑丽影》,〔英〕奥兰多·费吉斯:《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》,曾小楚、郭丹杰译,成都:四川人民出版社,2018年,导读部分第iii页。据此可以说,法国、意大利的歌剧样式代表了当时贵族阶层和上流社会的审美趣味,直至19世纪下半叶,这种趣味仍然存在。苏联戏剧界的开创者斯坦尼斯拉夫斯基(1863—1938)曾回忆童年时经常与哥哥一起被带去看意大利歌剧,他对此终身难忘(72)〔苏〕斯坦尼斯拉夫斯基:《我的艺术生活》,史敏徒译,郑雪来校,北京:中国电影出版社,1987年,第26—31页。。更何况上海大歌剧团在第一个演出季演了四部帝俄时代的歌剧,以及前述至少《卡门》《弄臣》两部歌剧以俄语演唱,就此便更能理解这一历史迹象的缘由。笔者认为:离散社群的帝俄歌剧演员将帝国时代熟稔的意大利、法国、俄国歌剧镜像地呈现于上海,是其本国历史上的文化选择及其形成的“文化记忆”造成的在城市“飞地”里的现实“回响”。

我们不妨看看洛秦教授的同类论述,他说:“20世纪30年代前后,旅沪俄侨的‘文化和经济自救’,使得他们在法租界的生活俨然犹如在家乡俄国,时称‘东方彼得堡’的俄侨‘飞地’已经成型。俄罗斯民族优秀的文化艺术传统在‘飞地’营造中起到了极其重要的作用,而音乐在其中承担起各种不同功能作用,……音乐成为维系俄侨社会的核心纽带,从而自身也构成了旅沪俄侨‘流散’群体中的‘音乐飞地’。”(73)洛秦:《论上海“飞地”音乐社会的政治与文化空间(上)》,《音乐艺术》,2016年,第1期,第75页。

最能证实其文化情结的史料自然是该团艺术家的书信、日记、回忆录等“内心独白”式的私人资料以及俄侨歌剧观众的观剧体会和评论,但囿于缺乏资料,笔者仅以一个值得关注的细节加以补充。上述法国大歌剧和抒情歌剧中经常安排的舞蹈场面(74)于润洋主编:《西方音乐通史》(修订版),上海:上海音乐出版社,2008年,第273页。在演出时都得以继承,俄侨芭蕾舞艺术家索科尔斯基(N.Sokolsky)积极参与到《浮士德》《犹太女》《叶甫盖尼·奥涅金》等剧目的编舞工作中。笔者再以史学家奥兰多·费吉斯的论述作为文化情结问题的一个补注,他有言:“俄国侨民群体是由其文化遗产凝聚起来的紧密共同体。……侨民团结在俄罗斯文化的种种符号周围,将其作为他们民族认同的焦点。文化是他们在这个混乱与毁灭的世界中一个稳定的元素——这是旧俄国留给他们唯一的东西。让侨民在内部政治纷争中感到彼此拥有一个共同目的,就是要保存自己的文化遗产。”(75)〔英〕奥兰多·费吉斯:《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》,曾小楚、郭丹杰译,成都:四川人民出版社,2018年,第626、628页。

无论是将音乐视为“维系俄侨社会的核心纽带”还是将俄罗斯文化视为“民族认同的焦点”,两位学者均看到俄国侨民群体的共同诉求。因此,这样的推想应该是合理的,即对于离散群体而言,他们藉歌剧演出观望、想象那个回不去的祖国,在继承帝国时代文化遗产的同时纾解集体的文化乡愁。

结 论

上述对上海大歌剧团诞生、经营、解散这一过程的梳理,是基于史料做出的历史迹象层面的探寻;对剧目选择及其背后的俄侨文化情结,则更偏向于“想象性”的文化阐释。总的来说,笔者得出如下几点看法:

第一,俄国十月革命、日本帝国主义在中国东北地区的军事扩张是导致俄罗斯歌剧演员远赴上海的主要历史构成要素。虽则由其组建的上海大歌剧团游离于中国人的抗战之外,但它重新使我们审视两次世界大战之间远东俄侨离散艺术家的流动性和上海“飞地”音乐社会的特点。其演出剧目部分再现了19世纪帝俄时代剧场文化的审美趣味,既不像俄罗斯轻歌剧团那样热衷于展示新兴的流行文化——维也纳轻歌剧“白银时代”的作品,更没有展现出对瓦格纳以来的晚期浪漫派和先锋派歌剧艺术的向往。

第二,作为歌剧生产活动,上海大歌剧团为离散外侨上演帝国时代熟稔的剧目,反映出俄侨艺术家远在异国他乡的文化与经济自救。中高阶层侨民社会以及逸园舞厅、卡尔登大戏院、兰心大戏院等演出场地分别保障了歌剧演出季正常进行所需求的消费人群与剧场条件,处于中国专业音乐教育现代化转型初期的国立音乐专科学校则为少数俄侨音乐家提供了“复刻”欧美专业音乐教育以培养专门音乐艺术人才的教育环境,并使其分担萧友梅等人以美育精神重塑中国现代音乐文化的时代诉求,如声乐家施拉维诺华(N.Slavianova)、苏石林、克利洛娃等都曾在国立音专任教过。

第三,由于中西方在音乐戏剧题材与形式上的明显差异、受众对歌剧的“期待视野”以及演出机制(尤其是票价)等诸多因素,整个20世纪上半叶中国人对西方歌剧的接受程度仍然很低,但“有”与“没有”是两回事。上海大歌剧团可能是第二个以中国城市冠名的歌剧团(第一个是“哈尔滨歌剧团”),它的诞生与运作为少数中国声乐家提供了交流、学习、实践的舞台——师从俄国声乐家克利洛娃的王文玉和师从苏石林的斯义桂参加该团制作的两部歌剧演出——也为专业音乐院校师生和西乐爱好者提供观摩机会。

第四,上海租界独特的政治、经济、社会空间为连接东西方文化造就得天独厚的交往条件,但是随着第二次世界大战的爆发,英法宗主国的衰退造成了上海租界的国际化地位岌岌可危。上海大歌剧团在第二演出季的经营者易手为法国冒险家比戈,仅可短暂获得法国领事馆和上海法文协会的赞助——或许此时演出剧目没有安排俄国歌剧的演出,也是因为背后赞助者的缘故——但好景不长。比戈最终离开上海,不排除他很难应付侨民社群消费群体的减少和歌剧制作的昂贵开支等市场环境,剧团自然随之解散。

第五,通过上海大歌剧团的研究个案,我们可以进一步思考城市音乐文化在特定时空里族群意识层面的“文化认同”功能,特别是上海租界作为离散俄侨的“音乐飞地”时,这里的城市音乐文化不仅与外来音乐的教育、传播、消费、接受等具体事象息息相关,而且更是侨民艺术家对“母国”文化记忆的回溯、想象与重现。俄国侨民群体极高的艺术才能注定要将他们与其身处的社会分隔开来(76)〔英〕奥兰多·费吉斯:《娜塔莎之舞:俄罗斯文化史》,曾小楚、郭丹杰译,成都:四川人民出版社,2018年,第628页。,歌剧制作不只是承担着商业层面的自娱或他娱的表层功能,而且成为映射民族文化记忆、展现家园文化想象、凝聚社群认同感的纽带。