先秦镈的音乐考古学断代

王友华

现存镈来源不一,经科学发掘出土于墓葬的镈的断代通常比较复杂,得于他途的镈的断代棘手尤甚。王子初先生于2007年首次提出青铜乐钟的音乐考古学断代标准,包括钟形结构、音列、音梁与调音技术(1)王子初:《中国青铜乐钟的音乐学断代——钟磬的音乐考古学断代之二》,《中国音乐学》,2007年,第1期,第5—36页。,为青铜乐钟的音乐考古学断代提供了方向性的认识,具有开创意义。子初先生将青铜乐钟作为一个整体进行断代分析。青铜乐钟是一个大家族,各类青铜乐钟差异显著,演进历程不同,钟形结构不同,音列不同(2)王友华:《先秦青铜编钟音列演进的不同步现象》,《中国音乐学》,2019年,第3期,第58—70页。,调音技术应用的步调也不同步,因此,各类青铜乐钟需要有各自不同的断代标准,也需要从更多的维度进行分析,为此,笔者对甬钟的音乐考古学断代进行过专门探讨,提出了甬钟断代的七个切入点(3)王友华:《甬钟的音乐考古学断代》,《音乐研究》,2021年,第1期,第27—38页。,有鉴于此,本文进一步集中探讨镈的音乐考古学断代。

镈诞生于南方湘赣地区,最早可追溯至商代,西周中期偏早进入周人乐悬,经西周中期至春秋早期的缓慢演进,春秋中期进入繁荣期,并一直延续至战国末。西汉时期,镈退出乐悬,在宋代的重振礼乐活动中重获新生。宋代和宋代以后的镈与先秦镈区别明显,故镈的断代分析需集中于先秦时期。本文从纹饰、形制、体量、调音技术、音列、编列以及组合等七个方面对先秦镈进行断代分析。

一、依纹饰断代

20世纪90年代,学者就开始对先秦镈的分类和分期问题进行探讨,切入点主要是纹饰和形制,间或涉及地域等因素。1994年,方建军以形制为标准将先秦镈分为侈栾镈和弧栾镈两类,镈腔体截面分别为合瓦形和椭方形(4)方建军:《两周铜镈综论》,《东南文化》,1994年,第1期,第29页。。1996年,李纯一另辟一途,以纹饰为主要标准,并与地域联系起来,将镈分两系:一是北系镈或中原系镈,特征是形体较矮,无扉棱,有篆带和钲间,有36个枚,一般饰蟠螭纹;二是南系镈或越系镈,特征是形体瘦高,有两条或四条扉棱,无篆带和钲间,一般饰兽面纹,多出土于湘江流域(5)李纯一:《中国上古出土乐器综论》,北京:文物出版社,1996年,第223页。。1999年,高至喜也以纹饰为主要标准,对先秦镈进行更细致的分类,但没有象李纯一一样重视镈的地域属性,将先秦镈分四类:鸟饰镈、虎饰镈、云纹镈和以克镈为代表的一类镈(6)高至喜:《论商周铜镈》,《商周青铜器与楚文化》,长沙:岳麓书社,1999年,第128页。。新材料出土后,李纯一的两类说受到挑战,关中地区出土的秦镈具有李纯一提出的南系镈或越系镈的典型特征,称之为南系镈或越系镈显然不合适。为修正李纯一的两类说,向桃初于2007年提出三类说,即除了李纯一提出的两类外,还有关中镈或周秦镈类别,认为关中系镈或周秦系镈与李纯一分类中的第一类镈有联系,也有区别,仅见于关中及关中周边地区,后为秦继承,大约流行至春秋中期(7)姚向初:《南方系统商周铜镈再研究》,《南方文物》,2007年,第4期,第108页。。但是,更新的材料显示,向桃初的观点同样需要修正,河南新郑出土的李家楼镈和湖北出土的曾公求镈具有向桃初提出的关中镈或周秦系镈的典型特征,称之为关中镈或周秦镈显然也不合适。2008年,冯卓慧在诸学者分析的基上,综合多种因素,提出先秦镈演进的三期说,即湘赣起源期,逐鹿中原的初步演进期,广泛应用于乐悬的鼎盛和快速衰落期(8)冯卓慧:《商周镈研究》,中国艺术研究院博士学位论文,2008年,第122—128页。。

以上观点各有特点,亦各存不足。两类说、三类说和三期说未能涵盖先秦镈的复杂风格,有的甚至不断地被新出土的材料推翻。四类说相对精细,但在先秦镈的纹饰和年代方面仍留下了较大的探讨空间。

先秦镈的纹饰有明显的时代特征,其演进分五个阶段:商代晚期、商末和西周早期、西周中期、西周晚期和春秋早期、春秋中期至战国末。

商代晚期镈为鸟饰二脊镈,纹饰的总体特征有三:一是有两条鸟饰侧脊,二是腔面饰兽面纹,三是无篆带和钲间。侧脊位于两铣外侧与铣等长,由连续扁平的鱼尾形饰构成,顶部设鸟形饰,无中脊,腔面主体纹饰为凸起兽面纹。兽面纹为一个不可分割的整体,左右对称。腔面满饰精致、细腻的云雷纹,主体纹饰周围有一圈细密纹构成的框格(图1)(9)文中图4引自《文物》2008年第11期,图10由湖北省博物馆提供,其余图片引自《中国音乐文物大系》。。

商末和西周早期镈为鸟饰四脊镈,纹饰总体特征有三:一是有两条鸟饰侧脊和两条中脊,二是腔面饰兽面纹,三是无篆带和钲间。侧脊由连续扁平鱼尾形饰构成,侧脊上端与舞面齐平,下端或与于口齐平,或至鼓部上沿,顶部有鸟形饰。中脊位于腔面正中间,长度约为侧脊的二分之一。腔面的兽面纹为一个不可分割的整体,中脊示意兽鼻,分兽面为左右对称的两个部分,双目突出,兽面有曲线和圈形纹构成的框边。与前一时期相比,纹饰变化主要体现于六个方面:一是侧脊的鱼尾饰向外延伸更远,二是侧脊顶端的鸟冠更高、更华丽,三是增加了中脊,四是兽面纹更抽象,五是腔面纹饰变得疏阔,六是主体纹饰框边中增加了圈纹(图2)。

西周中期镈为虎饰四脊镈,纹饰的总体特征有三:一是有两条虎饰侧脊和两条中脊,二是腔面饰兽面纹,三是无篆带和钲间。两条侧脊各由两只头下尾上的虎形饰组成,虎翘尾咧嘴,两两相逐而下,虎尾卷曲,高出舞面。中脊比侧脊短,由高冠卷尾曲凤鸟构成。腔面主体兽面纹为一个不可分割的整体,左右对称,与前一时期相比,兽面显得抽象,除双目和鼻子比较清晰外,余部呈几何形图案。主体纹饰上下边框各有四个乳钉形饰(图3)。

图3.故宫博物院四虎镈 图4.大堡子山秦子镈

西周晚期和春秋早期镈为繁饰四脊镈,纹饰总体特征有四:一是有繁复侧脊和中脊,二是侧脊与悬纽融为一体,三是腔面主体纹饰为盘龙纹,四是无篆带和钲间。侧脊和中脊由多条回首虎、夔龙或鸟相互连接组成,呈镂空状,繁复、华丽、精致、宏伟,悬纽与侧脊风格一致,连结成一体,侧脊的下沿大致与鼓部上沿齐平,中脊的上沿或与舞面齐平,或高于舞面,下沿亦大致与鼓部上沿齐平。主体纹饰约占腔面的三分之二,以中脊为轴,左右对称,各自构成完整凸起盘曲夔龙纹,主体纹饰上下沿皆有框边,部分镈主体纹饰上下边有枚形饰,鼓部多素面(图4)。

春秋中期至战国末镈多为枚饰无脊镈,纹饰的总体特征有四:一是无脊,二是腔面主体纹饰为枚饰,三是有篆带和钲间,四是鼓部和篆带内主要饰蟠螭纹或云纹。镈腔体表面饰36枚,正、背面各18枚,每面18枚分左右两个部分,以钲间相隔,每部分9枚,分三行,每行3枚,相邻两行以篆带相隔。枚呈半球形,或呈乳突状,或呈螺旋状,枚区、钲间和篆带皆有阳线框边。主体纹饰约占腔面三分之二。以悬纽的风格为依据,这一时期的镈可分三类:繁饰纽镈、简饰纽镈、无饰纽镈。繁饰纽镈的悬纽有繁复华丽的装饰,呈多条夔龙或鸟缠绕衔接状,鼓部和篆带内饰蟠螭纹或云纹(图5)。简饰纽镈的悬纽有饰,但装饰比较简单,为简约的动物或几何状等装饰,风格简练、朴素,鼓部和篆带内饰蟠螭纹或云纹(图6)。无饰纽镈的悬纽没有装饰,仅为长方形裸纽,与纽钟的悬纽基本相同,造型简洁大方(图7)。

图5.公孙朝子镈 图6.侯马上马M1004镈 图7.邳州九女墩2号墩M1镈

二、依形制断代

镈形制的总体特征是:平舞,平于,有腔,有悬纽。在长期演变历程中,先秦镈形制的总体特征基本不变,细部特征则因时而异。方建军依铣和腔体形制特征将镈分两类(10)方建军:《两周铜镈综论》,《东南文化》,1994年,第1期,第29页。,为分析镈的形制提供了清晰的思路,但是,要全面概括先秦镈形制的多样特征,特别是镈形制的时代特征,则需要进行更详细的分类,需要从镈的形制数据分析入手,考察各部分之间的比例关系。《周礼·冬官·考工记》之“凫氏”载:“十分之铣,去二以为钲;以其钲为之铣间,去二分以为之鼓间;以其鼓间为之舞修,去二分以为舞广;以其钲之长为之甬长,以其甬长为之围;参分其围,去一以为衡围。参分其甬长,二在上,一在下,以设其旋……”(11)〔清〕阮元校刻:《十三经注疏·周礼·考工记》,北京:中华书局,1980年,第1231页。。这里记载的是甬钟的形制比例,即铣间、鼓间、舞修、舞广都依其与铣长的比例而定,鼓间与舞修的长度相等,其余各部分与铣长之比值分别为0.8、0.64、0.64、0.51、1。不过,通过实际考察发现,甬钟形制比例与这些记载存在一定差异,且具有鲜明的时代特征(12)王友华:《甬钟的音乐考古学断代》,《音乐研究》,2021年,第1期,第27—38页。。镈的形制有别于甬钟,文献没有关于镈的形制数据记载,因此,镈形制特征的历时性分析唯考察现存镈的形制数据一途。

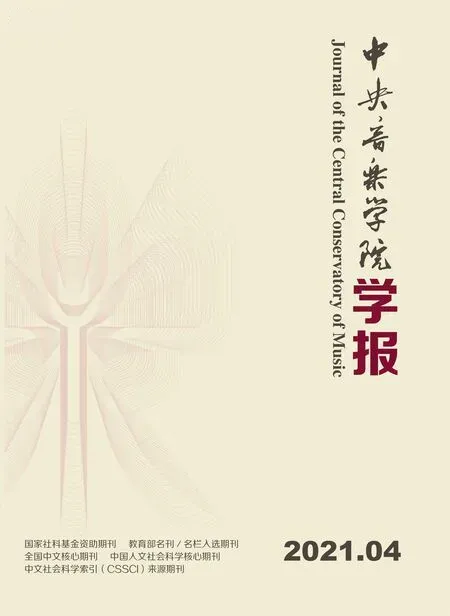

先秦镈形制的演进经历了五个阶段:商代晚期、商末和西周早期、西周中期、西周晚期和春秋早期、春秋中期至战国末。镈形制分析需要对各时期镈的纽高、铣长、舞修、舞广、鼓间、铣间的数据进行统计分析,现存先秦镈共490余件,涉及的数据庞杂,限于篇幅,本文仅录统计结果。其中,各项数据取自形制完好的镈,西周晚期至战国末,即多件成编使用阶段的数据则取自形制完好且编列完整的镈(单件使用的特镈亦在统计之列),所列数据皆为平均值(保留小数点后两位),详情如表1。

表1.先秦镈形制数据统计表

如前文所述,镈脊因时而异,悬纽亦然。

镈的纽高与通高之比因时而异。商代晚期镈的纽高与通高之比为0.16,随时间推移,这一比值逐渐增大,至西周晚期和春秋早期达到峰值,为0.3,春秋中期以后,比值变小,最小至0.22。即纽高与通高之比经历了从小到大再到较小的过程,演进轨迹如同一条抛物线(参见图1—7)。

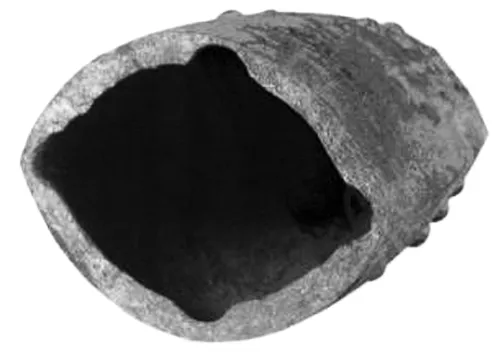

镈腔体的形制有明显的时代特征。舞广与舞修之比和鼓间与铣间之比体现镈腔体的形制:比值大,腔体偏浑圆;比值小,则腔体偏扁,类合瓦形。商代晚期镈的舞广与舞修之比和鼓间与铣间之比分别为0.68和0.65,随时间推移,这两个比值逐渐增大,西周晚期和春秋早期达到峰值,分别为0.86和0.87,春期中期以后缩小,最小分别至0.74和0.76。这表明,商代晚期镈的腔体较扁,类合瓦形,随时间推移,镈的腔体逐渐由扁而鼓,西周晚期和春秋早期则变得浑圆,横截面呈椭圆形或椭方形。春秋中期开始,腔体没有继续向类圆形方向膨胀,而是相反方向演进,逐渐趋扁,类似同时期甬钟的合瓦形腔体。合瓦形是青铜乐钟具有优良音乐性能的关键因素,镈腔体形制的演进轨迹与镈的音乐性能的演进轨迹是一致的,即春秋中期是镈音乐性能逐渐增强的转折时期。(13)可参考《中国音乐文物大系》中新干大洋洲镈腔体图片、辉县琉璃阁甲墓M2:50腔体图片及《文物》2008年第11期大堡子山秦子镈腔体图片。

镈两铣的形状亦具有时代特征。舞修与铣间之比值可以反映镈两铣的特征,比值小,外侈幅度大;比值大,则外侈幅度小。表1显示,镈的舞修与铣间的比值随时间推移而逐渐增大,商代晚期为0.63,商末和西周早期为0.64,西周中期为0.67,西周晚期和春秋早期为0.75,春秋中期以后为0.82—0.88。这表明,镈两铣外侈的程度随时间推移而逐渐变小。

在铣的曲直方面,商代晚期至西周中期,镈的两铣直而外侈(如图1),西周后期和春秋早期,两铣中间外鼓,两端内收,呈弧曲状(如图4)。春秋中期以后,两铣的弧曲程度逐渐减少,繁饰纽镈的两铣仍然呈弧曲状,但弧曲程度不及前期(如图5),简饰纽镈和无饰纽镈的两铣基本呈直而外侈状,且外侈的程度较小,镈显得挺俊、简洁,类似甬钟两铣的形制(如图6)。

三、依体量断代

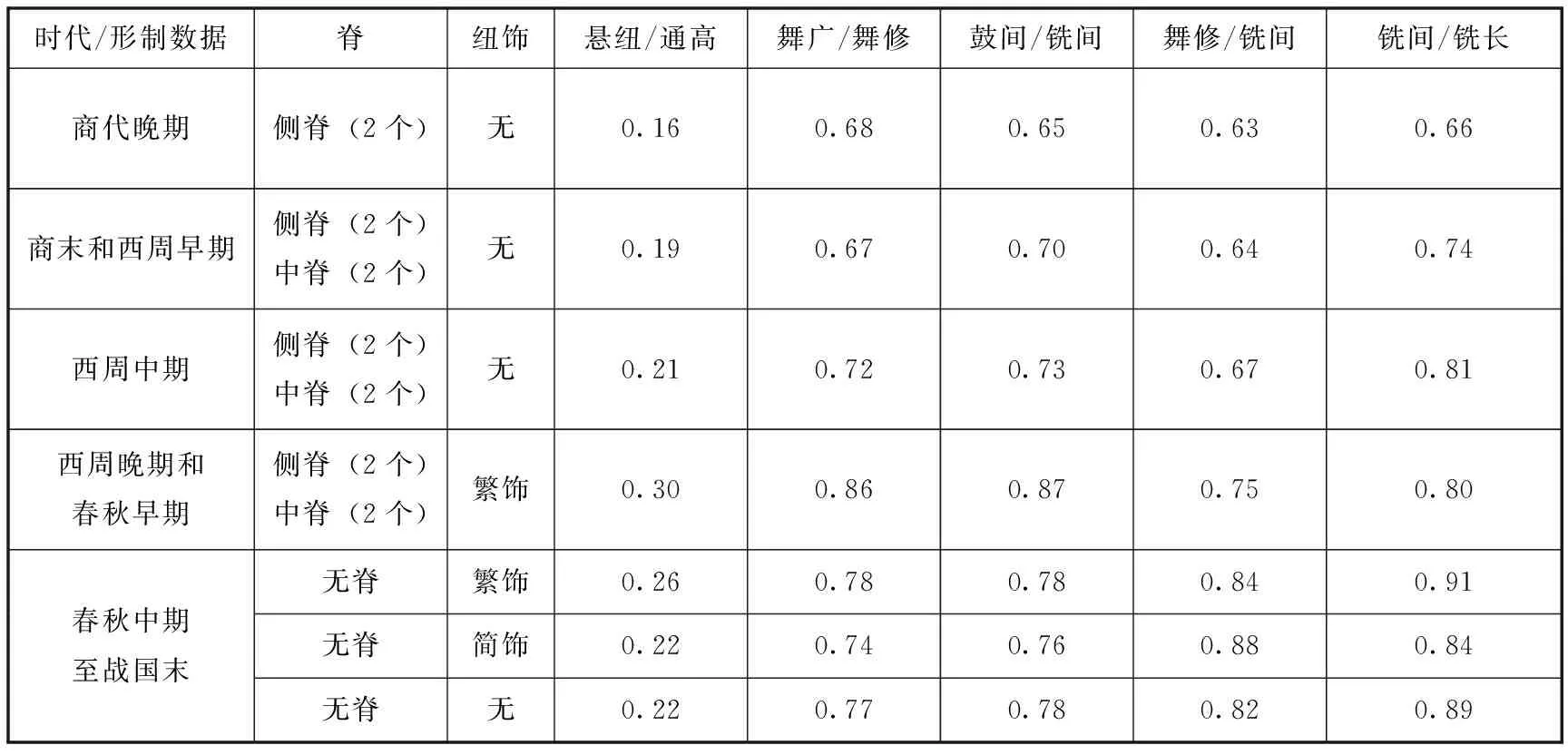

影响青铜乐钟体量的因素很多,如铜资源、礼仪规制、年代、地域、青铜乐钟的类型和功能等。先秦镈的体量有明显的时代特征,其演进历程可分三个时期:商代晚期至西周中期、西周晚期和春秋早、春秋中期至战国末。

体量分析主要涉及镈的通高和重量两个因素。早期镈单件使用,自西周晚期始,多件成编使用。镈的体量分析中,单件使用阶段,每件保存完好的镈的通高和重量数据都需要纳入统计之列。成编列使用阶段,体量分析情况有所不同:西周晚期和春秋早期,镈成编列使用,但同一编列中的各件镈体量大致相当;春秋中期以后,编镈大小相次。成编列使用阶段,镈体量分析需要选择形制完好且编列完整的编镈作为分析对象(单件使用的特镈亦纳入统计之列)。现存镈中,符合条件的镈的数量较多,限于篇幅,仅录统计结果(见表2)。

表2.先秦镈体量统计表

表2显示,商代晚期至西周中期,镈的体量不大,通高的平均值为38.16厘米,重量的平均值为9.67千克。西周晚期和春秋早期,镈的体量大增,通高的平均值为61.72厘米,重量的平均值为40.22千克。

春秋中期至战国末,特镈体量巨大,编镈的体量明显小于特镈。特镈中,通高最大的是河南新郑李家楼特镈,为93.5厘米,最重的是湖北随州曾侯乙镈,达134.8千克。编镈中,通高和重量的最大值分别是50.5厘米和31千克,体量最小的是太原赵卿墓镈(210),通高11.2厘米,重0.7千克。现存这一时期的特镈数量少,仅三件。这一时期镈通高平均值为29.24厘米,重量平均值为7.8千克,如果不计体量巨大的三例特镈,编镈通高和重量的平均值略小于这些数值。总体而言,这一时期镈体量的平均值与西周晚期和春秋早期镈体量的平均值差距较大(通高之比为2.11 ∶1,重量之比为5.16 ∶1),也明显小于商代至西周中期镈体量的平均值(通高之比为1.31 ∶1,重量之比为1.24 ∶1)。

镈体量变化的轨迹与镈的功能密切相关,前两个时期,镈的礼功能突出,体量大,纹饰华丽。春秋中期以降,镈的乐功能逐渐增强,注重实用性,形制和纹饰简洁、朴实,体量小。

四、依调音技术断代

先秦文献屡见乐钟调与不调的记载,不调即音高不符合要求,且无法调整,这里所谓的调整即调音。影响青铜乐钟音高的因素很多,包括乐钟的形制、纹饰、重量、大小、钟壁厚度等,很难做到经铸造就得到理想音高,往往需要经过调音才能符合设计要求。

腔体结构对青铜乐钟的音乐性能有较大的影响,影响之一是双音特征。具有合瓦形腔体的青铜乐钟天然具有双音特征,先民认识到并利用这一特征提高青铜乐钟的音乐性能,黄翔鹏于1977年提出这一问题(14)黄翔鹏:《新石器和青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》(下),《音乐论丛第三辑》,北京:人民音乐出版社,1990年,第126—161页。,翌年即在曾侯乙编钟上得到印证。另一影响是余音长度,具有合瓦形腔体的青铜乐钟的两铣对振动有阻尼作用,使音不像圆钟一样绵长,连续演奏时,不同音之间不会有过多干扰。陈通、郑大瑞(15)陈通、郑大瑞:《古编钟的声学特性》,《声学学报》,1980年,第3期,第161—171页。、马成源(16)马成源:《商周青铜双音钟》,《考古学报》,1981年,第1期,第131—146页。、方建军(17)方建军:《陕西出土西周和春秋时期甬钟的初步考察》,《交响》,1989年,第3期,第1—14页。、陈荃有(18)陈荃有:《悬钟的发生及双音钟的厘定》,《交响》,2000年,第4期,第19—22页。、冯光生(19)冯光生:《周代编钟的双音技术及应用》,《中国音乐学》,2002年,第2期,第40—54页。、王大钧(20)王大钧:《中国乐钟的双音特性》,《律学与实践》,2003年,第5期,第12—16页。、韩宝强(21)韩宝强:《编钟声学特性及其在音乐中的应用》,《乐器》,2008年,第1期,第54—57页。等学者对这些问题进行过深入探讨。

纹饰对青铜乐钟的音乐性能也有一定的影响,过于繁复的纹饰不利于乐钟音高的设计,镈的扉棱即是明证。

钟壁厚度是影响音高的重要因素,壁厚则频率高,壁薄则频率低,锉磨钟壁可以进行比较精细的调音。为此,铸钟师往往在钟壁上预留厚度,为调音留下余地,然后,通过锉磨,降低音高。锉磨的部位主要集中于钟腔两个正鼓、四个侧鼓和两个铣角内壁等八个敏感部位,这些部位对音高、音色至关重要。陈通和郑大瑞在《古编钟的声学特征》中阐明,“钟正面中线是一组振动方式的节线,偏离钟正面中线一个角度的地方应是另一组振动方式的节线(包括轴向节线),分别敲击这两个位置,就可以得到两个基音”(22)同注,第170页。,即击正鼓部或侧鼓部时,钟体皆分区块振动,只不过振动的区块不同。击正鼓,钟体两面的正鼓部分和两铣部分为一个基频振动区块;击侧鼓,钟体以铣部和正鼓部中心为界形成的区块为另一个基频振动区块。即两个正鼓和两个铣角是敲击正鼓时基频振动最敏感的部位,锉磨之,可降低正鼓音;四个侧鼓是敲击侧鼓时另一个基频振动最敏感的部位,锉磨之,可降低侧鼓音。

锉磨部位的多少由调节音高时的实际效果决定。调节正鼓音,只需锉磨正鼓和铣角内壁,调节侧鼓音,只需锉磨侧鼓内壁,若既调节正鼓音,又调节侧鼓音,则需要锉磨正鼓、侧鼓和铣角内壁。工匠会先选择最有效的部位进行锉磨,若锉磨少数部位就得到了设计音高,无需锉磨更多部位,否则,就需要增加锉磨部位。锉磨量的大小由音高调节的幅度而定,幅度大,锉磨量大,幅度小,锉磨量小。

设置音梁也是一项重要的技术,音梁一般设置于钟腔侧鼓内壁,可增加侧鼓的负载,改善双音钟正、侧鼓音量不平衡问题,也有利于改善音色。另外,音梁的设置,增加侧鼓的厚度,锉磨音梁,可在调音时有效减少锉磨带来的钟壁破裂的风险。

调音技术在镈上应用的时间明显晚于在甬钟和纽钟上应用的时间。以调音技术为标准,镈的演进历程可分三个阶段:商代晚期至春秋早期、春秋中期、春秋晚期和战国时期。

商代晚期至春秋早期,镈铸造完成后,没有进行过调音,现存这一时期的镈既无调音痕迹,亦无音梁。

春秋中期,绝大多数镈具有较好的音乐性能。现存这一时期的多套编镈音列相同,并与组合编钟中其他类型青铜乐钟的音列形成有机整体,从而拓宽了编钟的音域。显然,镈的音乐性能得到重视。这一时期,先民提高镈音乐性能的具体措施有四。一是缩小腔体浑圆的程度,使之与甬钟和纽钟的腔体类似,为类合瓦形,利于余音的衰减和发挥双音特征 。二是简化纹饰,去掉侧脊和中脊,利于镈音高的设计。三是锉磨镈的内唇和内壁,内唇为加固于口而设,亦可防止锉磨内壁导致于口破裂,也为增加锉磨量留下余地。锉磨钟腔内壁的技术早在西周中期已经应用于甬钟,增加内唇并锉磨内唇的调音技术在春秋早期已经应用于钮钟。春秋中期,这两项调音技术才应用于镈。由于春秋中期镈的侧鼓音尚未纳入音列体系,只需要调节正鼓音,故锉磨的位置为正鼓和铣角内壁(图8)。四是增设音梁,与同时期其他类型青铜乐钟的音梁相比,镈的音梁体量较小。

春秋晚期和战国时期,镈的正、侧鼓音都纳入乐悬的音列体系,对镈的音乐性能提出了更高的要求,为此,先民采取了相应的措施,体现于四个方面。一是进一步缩小腔体浑圆的程度,使之与甬钟和纽钟的合瓦形腔体基本相同,以缩短余音,加大正、侧鼓音隔离度,发挥双音特性,改善音色。二是进一步简化悬纽和腔面纹饰,这一时期,镈纽有繁饰、简饰和无饰三类,但大多数镈为无饰纽镈,悬纽与纽钟的悬纽一样,为简洁的类长方形,没有装饰。镈腔面的主体纹饰也多为枚饰,辅以蟠螭纹,篆带、钲间分明。三是除锉磨正鼓、铣角的内壁和内唇外,部分镈侧鼓部位的内壁和内唇也进行了锉磨。四是增加音梁的体量。春秋晚期开始,镈的音梁体量逐渐增大,大体量的音梁不仅可以更有效地加固镈腔,也可加大调音的幅度,提高镈铸造和调音的成功率。例如曾侯乙镈,该镈的音梁宽大厚实,从于口一直延申至中部,为典型的音塬(图9)。

图8.郑国祭祀遗址17号坑编镈1号镈 图9.曾侯乙镈

五、依编列断代

镈编列的演进历程可分四个阶段:商代晚期至西周中期、西周晚期和春秋早期、春秋中期、春秋晚期和战国时期。

商代晚期至西周中期,镈单件使用。现存这一时期的镈有17例,计17件,其中,出土地比较明确的有9例,分别是邵东民安镈、石首九佛岗镈、新干大洋洲镈、衡阳金兰市镈、资兴云纹镈、随州毛家冲镈、随州叶家山M111镈、浏阳黄荆村镈以及贺县镈,皆以单件形式存在。

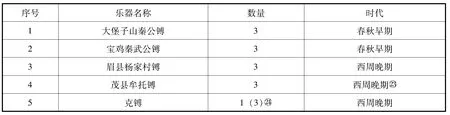

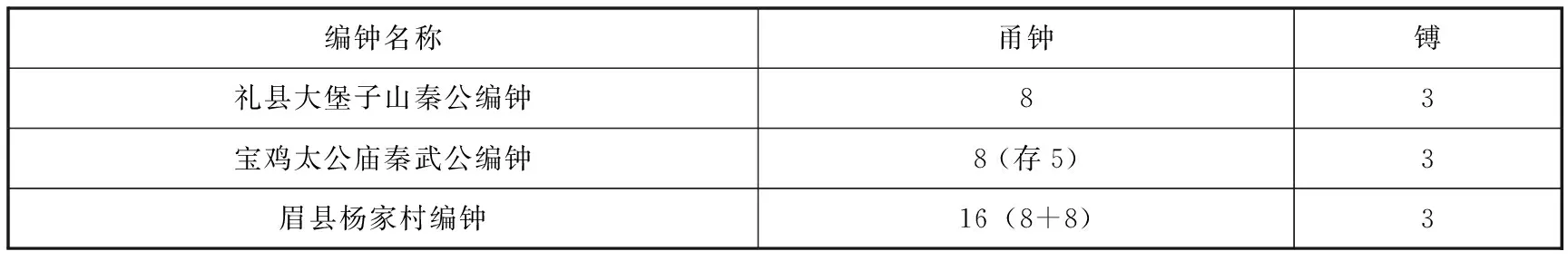

西周晚期和春秋早期,镈3件成编,出土这一时期的镈有5例(见表3),皆3件成编,其中,礼县大堡子山秦公镈铭文载:“秦子作宝龢钟,以其三镈……”,表明出土的3件为原始编列。

表3.西周晚期和春秋早期编镈统计表

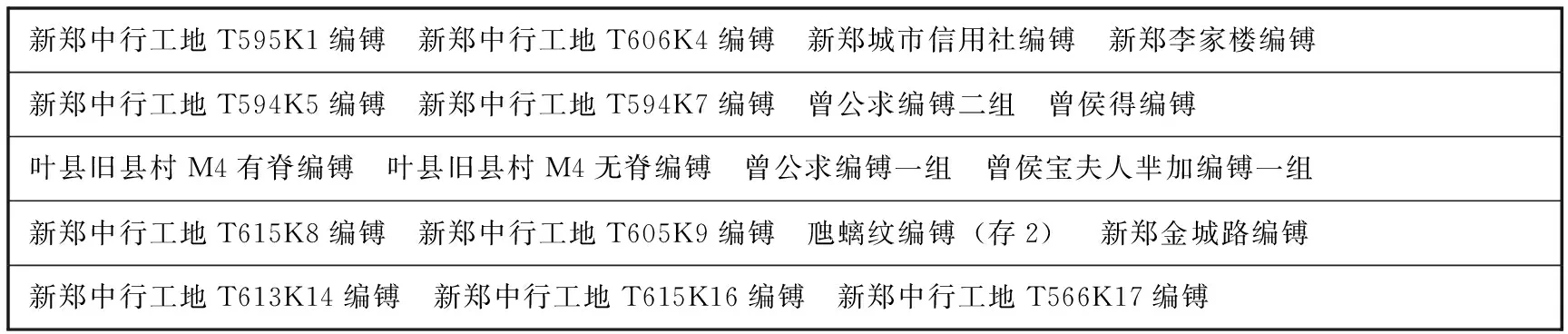

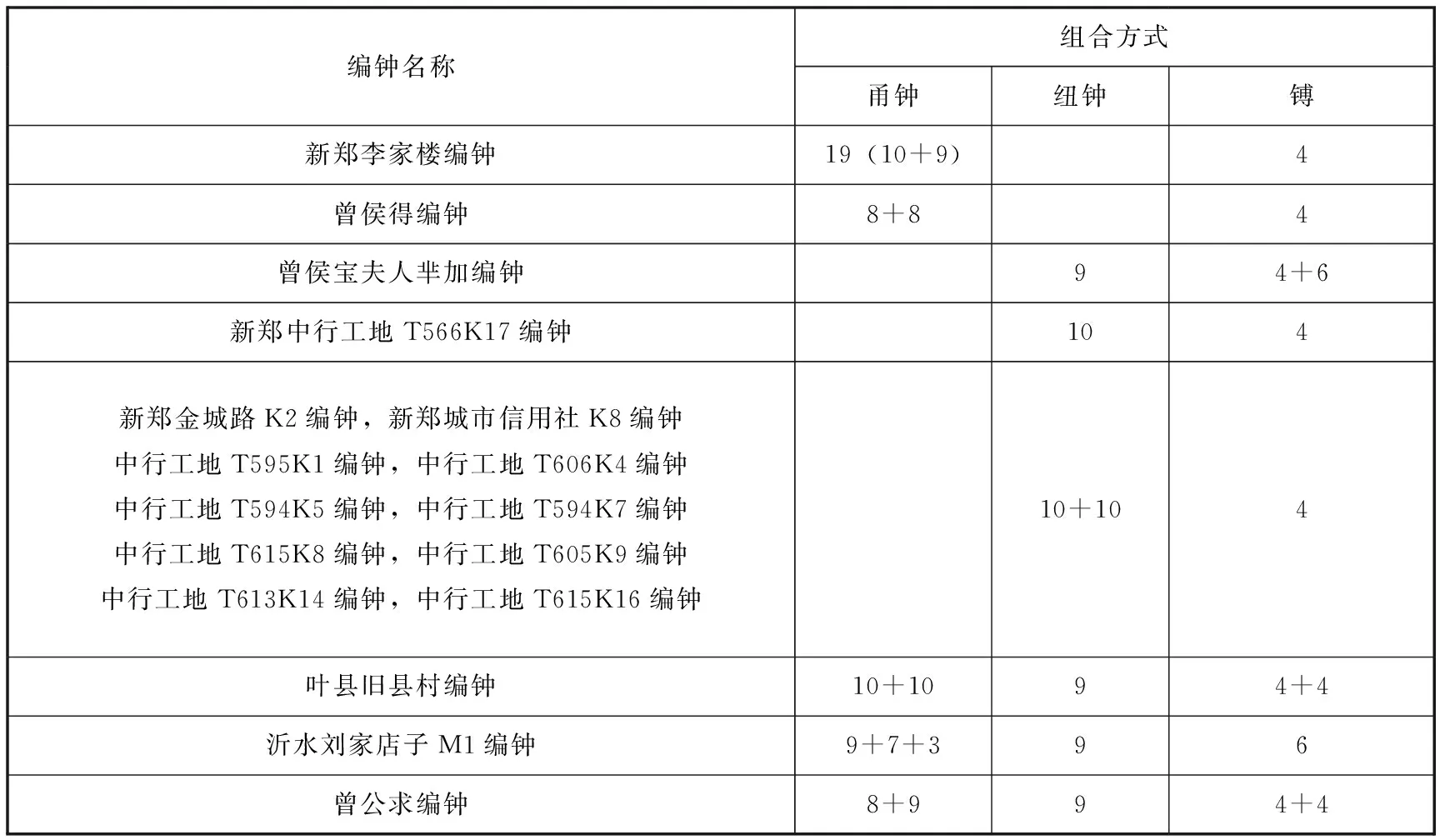

春秋中期,镈的编列常制为4件。这一时期,镈的数量明显增加,广泛应用于乐悬,现存春秋中期镈中,仅出土地明确、断代清晰且编列清楚的有24例,计101件,其中,4件成编的达19例(见表4)。

表4.春秋中期4件成编的编镈统计表

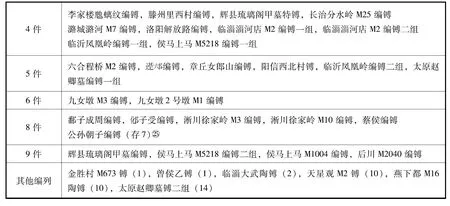

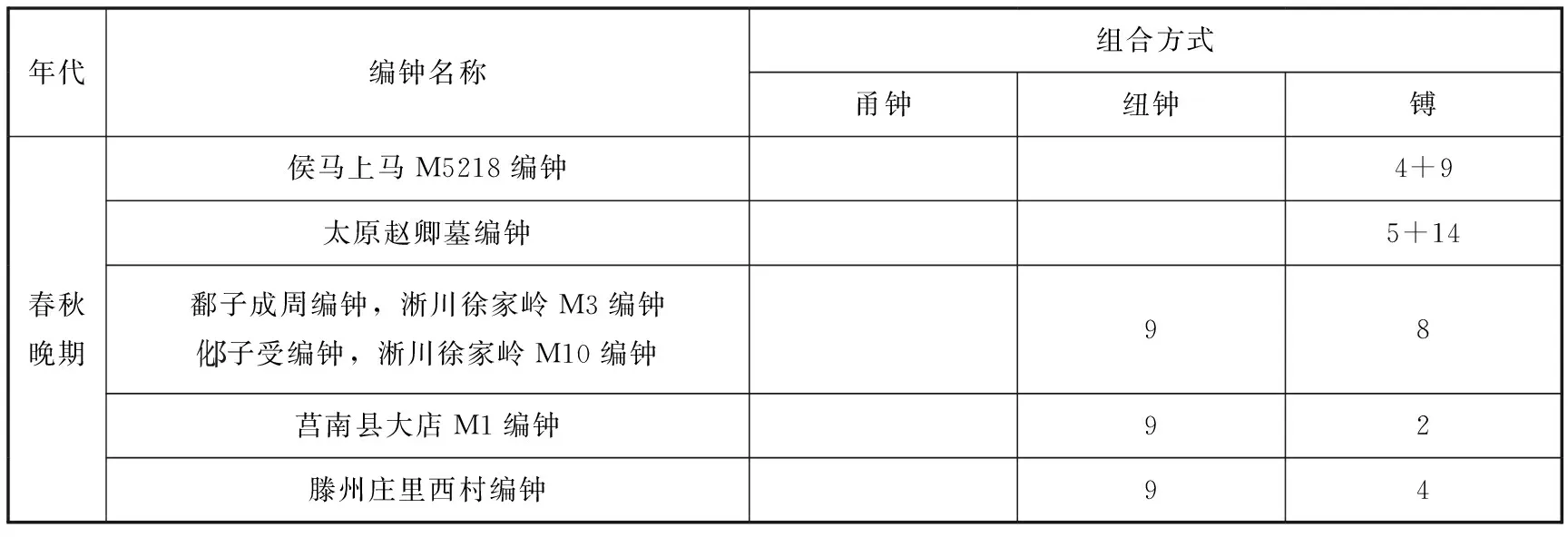

春秋晚期和战国时期为镈的繁荣时期,出土地明确且断代清楚的镈达34例,与春秋中期编列比较统一的状况不同,这一时期有多种编列并存(见表5)。

表5.春秋晚期和战国时期镈的编列表

六、依音列断代

先秦镈的音列演进经历过了三个阶段:商代晚期至春秋早期、春秋中期、春秋晚期和战国时期。

商代晚期至春秋早期,镈的音列情况尚不明晰。这一时期镈的音乐性能是目前学界重点关注的问题,诸多学者参与讨论。王清雷认为眉县杨家村镈的正鼓音为“羽”“宫”“角”(23)王清雷:《西周乐悬制度的音乐考古学研究》,北京:文物出版社,2007年,第153页。。冯卓慧认为眉县杨家村编镈的正鼓音为“变宫”“商”“清角”,秦武公镈的正鼓音为“变宫”“商”“角”(24)冯卓慧:《商周镈研究》,中国艺术研究院博士学位论文,2008年,第117页。。不过,这些推断缺乏必要的逻辑支撑(25)王友华:《先秦编钟研究》,桂林:广西师范大学出版社,2013年,第207—210页。。现存这一时期的20余例镈中,有两例的音高与同出的甬钟的音列构成有意义的关联,即大堡子山秦子镈和叶家山M111镈。大堡子山秦子镈的正鼓音列为“徵·宫·商”,与同墓出土的甬钟的音列属同一宫调系统(26)方建军:《秦子镈及同出钟磬研究》,《中国音乐学》,2010年,第4期,第11—14页。。叶家山M111镈的正鼓音为“徵”,与同墓出土的甬钟音列属同一宫调系统(27)方勤在:《叶家山M111号墓编钟初步研究》,《黄钟》,2014年,第1期,第93页。。其中,大堡子山“编镈的音响,存在较多的分音,如果仅单独测试某一件,对于判断其音高比较困难。为了确定每件镈的基音以及整组编镈的音列结构,需要将三件镈加以连奏,同时将编镈和编钟排列在一起进行同时演奏和测试。”(28)同注。由于有效的例证数量有限,尚难对这一时期镈的音列情况做出清晰、有说服力的判断。不过,总体看来,这一时期镈的音乐性能逊于同时期的甬钟和纽钟的音乐性能,也逊于春秋中期至战国末镈的音乐性能。

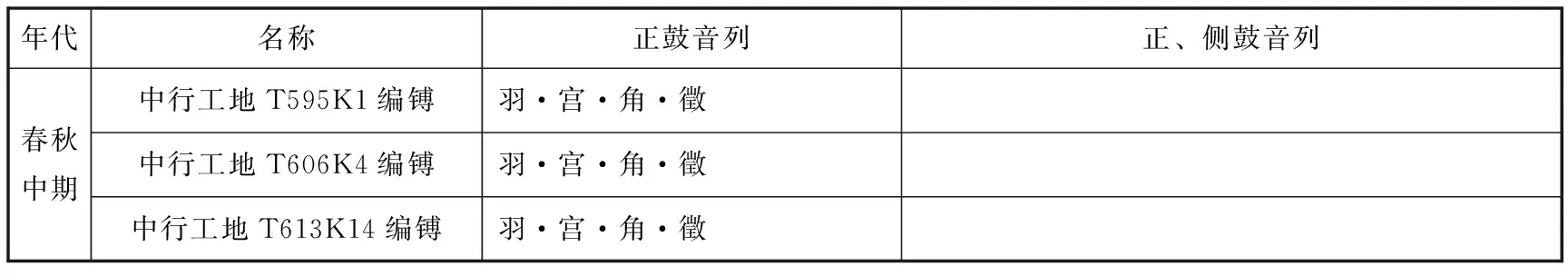

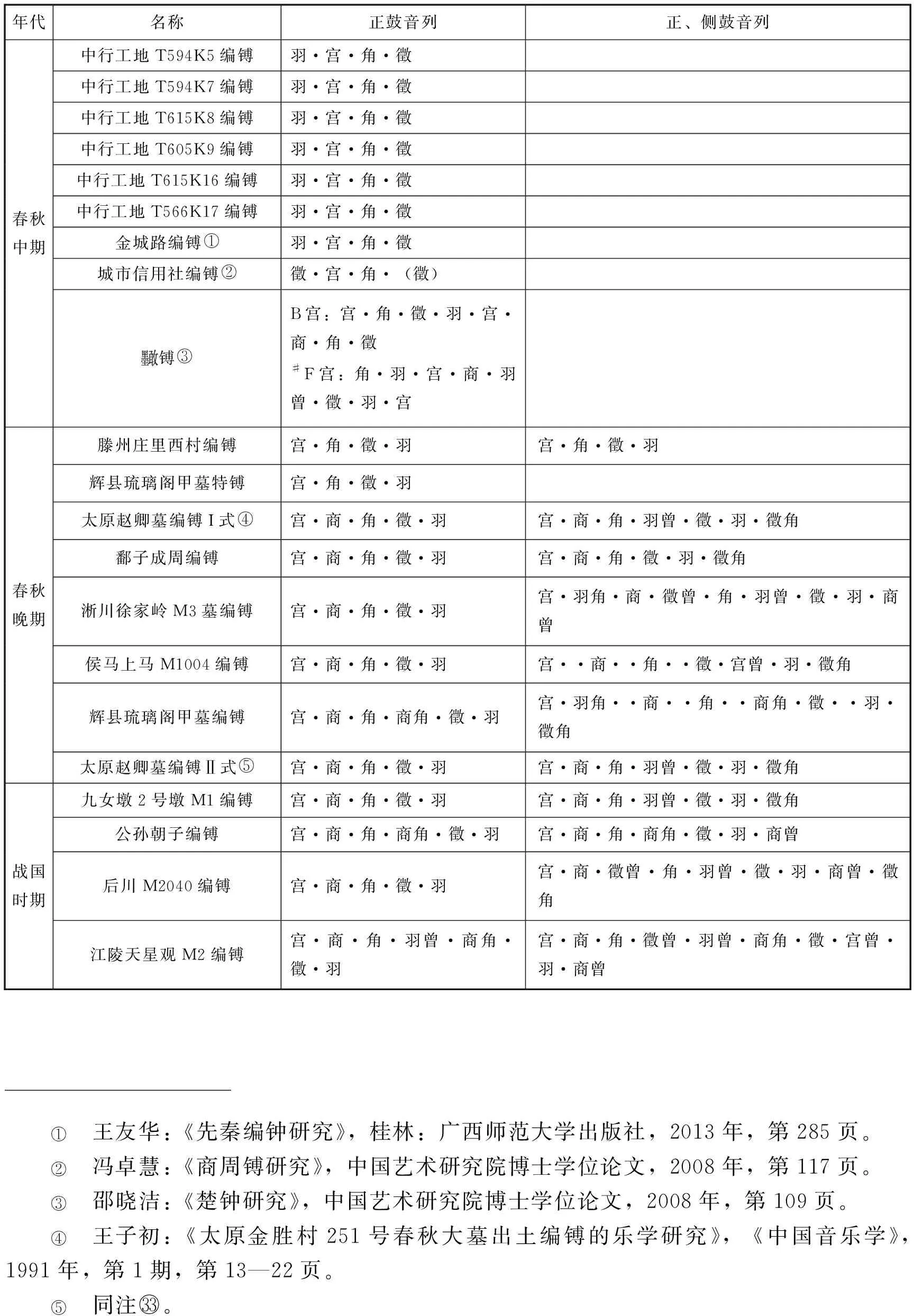

春秋晚期,编镈的正鼓音列有四声音列“宫·角·徵·羽”、五声音列“宫·商·角·徵·羽”和六声音列“宫·商·角·商角·徵·羽”,战国时期出现了七声音列“宫·商·角·羽曾·商角·徵·羽”。春秋晚期,编镈的正、侧鼓音列除了4件编列为四声音列外,其他编列都超过五声,最多达九声“宫·羽角·商·徵曾·角·羽曾·徵·羽·商曾”,战国时期,编镈正、侧鼓音列至少为七声,最多达十声“宫·商·角·徵曾·羽曾·商角·徵·宫曾·羽·商曾”(表6)。

表6.春秋中期至战国时期编镈音列表

续表

(注:中行工地T595K1、T606K4、T594K5、T594K7、T615K8、T605K9、T613K14、T615K16、T566K17编镈的音列分析参考王子初的分析结果(29)王子初:《郑国祭祀遗址出土编钟的考察与研究》,《新郑郑国祭祀遗址》,郑州:大象出版社,2006年,第959、960、966、970、975、979、983、987、991页。)

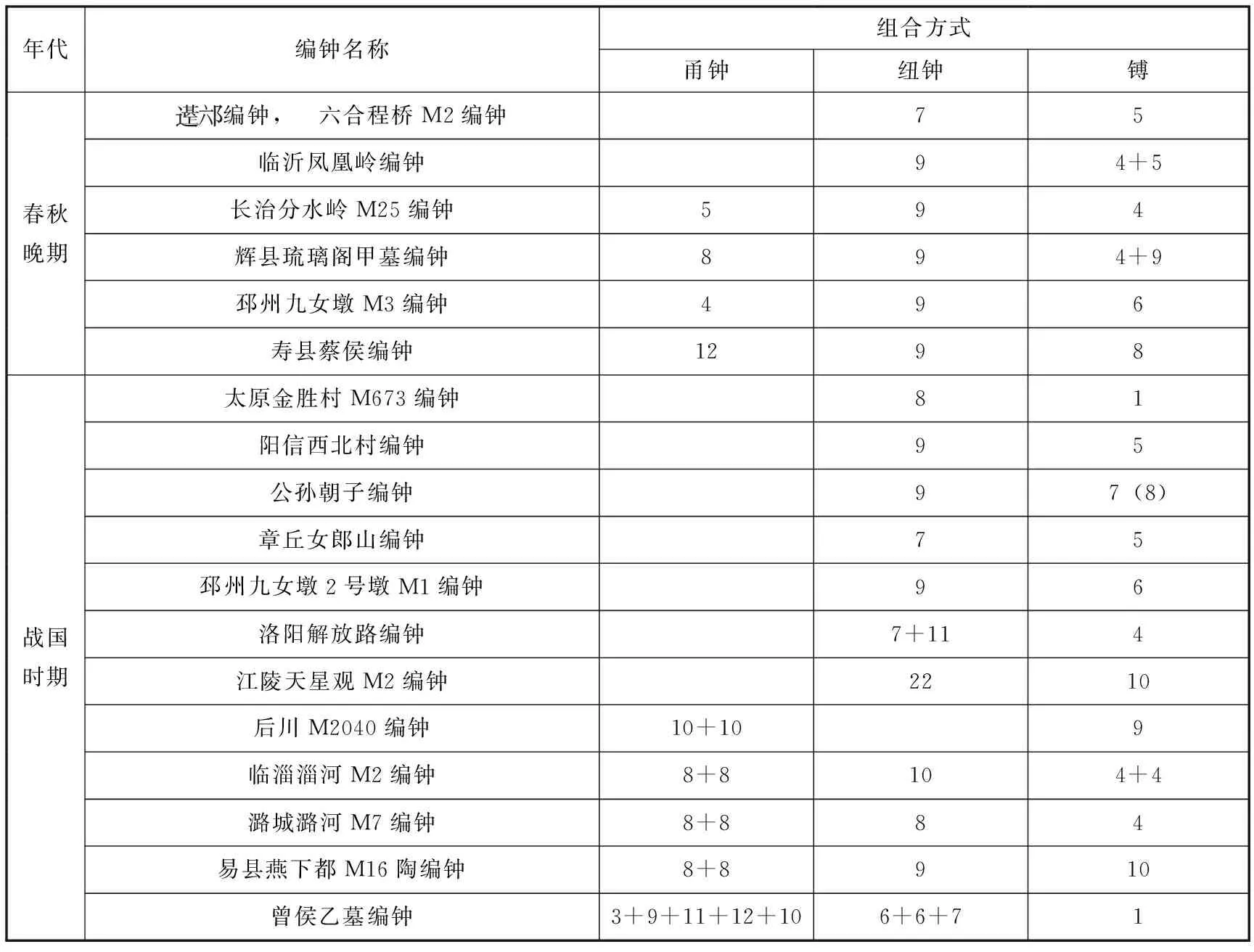

七、依组合断代

西周中期偏早,镈进入乐悬,与甬钟组合使用,组合编钟由此诞生。西周末春秋初,纽钟诞生并进入乐悬。随着时间的推移,各类青铜乐钟的编列不断扩大,编列形式亦逐渐丰富,组合编钟的组合方式渐趋复杂。以组合为标准,镈的演进历程分五个阶段:商代晚期和西周早期、西周中期、西周晚期和春秋早期、春秋中期、春秋晚期和战国时期。

商代晚期和西周早期,镈单件使用,尚未进入乐悬。

西周中期,镈进入乐悬,与甬钟组合使用。这一时期,甬钟一般四件成编,镈单件使用,编钟组合形式为:甬钟(4)+镈(1),如湖北随州叶家山M111编钟(图10)(30)有的学者将叶家山M111编钟断代为西周早期。笔者认为,该编钟的年代不早于西周穆王时期,4件成编的甬钟编列为西周中期甬钟的特征,这里将其断代为西周中期。不过,暂时模糊地界定为西周中期偏早也是合适的。。

图10.叶家山M111编钟

西周晚期和春秋早期,镈编列扩充至3件,甬钟编列扩充至8件,西周末春秋初,纽钟诞生并进入乐悬,编列形式与甬钟一样,8件成编,不久之后,扩充至9件和10件。这一时期,组合编钟有三种类型:甬钟与纽钟组合,镈与甬钟组合,几个甬钟编列组合。现存这一时期有镈参与的组合编钟的组合形式比较规范,为8件甬钟与3件镈的组合(见表7)。

表7.西周晚期和春秋早期有镈的组合编钟统计表

春秋中期,镈的编列突破了3件,形成4件为主的编列形式。纽钟编列9件和10件并存。甬钟编列突破了8件,8件、9件、10件等编列并存。这一时期,编钟的组合形式纷繁复杂,现存含有镈的组合编钟有17例(表8),分三类:镈与甬钟组合、镈与纽钟组合、镈与甬钟以及纽钟组合。组合编钟有三个特点:一是组合编钟多为由三个或三个以上编列组合而成的大型组合编钟;二是组合编钟的编列相对规范,镈的编列以4件为主,少有例外,纽钟编钟主要为9件或10件,甬钟编列以8件和10件为主;三是镈的正鼓音列与其他类型青铜乐钟的音列构成有机整体,通过组合,编钟的音域得到拓展。

表8.春秋中期有镈的组合编钟统计表

春秋晚期和战国时期,各类青铜乐钟的编列呈现多样化格局。包含镈的组合编钟中,除春秋晚期纽钟的编列相对统一外,镈和甬钟的编列以及战国时期纽钟的编列都不再局限于某一特定的规范,因此,组合编钟的组合方式复杂多样。与此同时,这一时期各类青铜乐钟的音列进一步丰富。含有镈的组合编钟有四个特点,一是出现了由几个不同镈编列组合而成的组合编钟。春秋晚期以前的组合编钟有几个甬钟编列的组合、甬钟与镈的组合、纽钟与镈的组合、甬钟与纽钟的组合等组合形式,这一时期则出现了仅由镈构成的组合编钟(如太原赵卿墓编钟和侯马上马M5218编钟)。二是小型组合编钟与大型组合编钟同样受到青睐,大型组合编钟和只包含两个编列的小型组合编钟数量大致相当。三是大型组合编钟的规模进一步扩大,有多例编钟的编列达到四个或四个以上,乐钟的数量超过三十件,规模最大的达到六十五件。四是镈的正鼓音列突破四声,侧鼓音也纳入了音列体系,正、侧鼓音与其他类型青铜乐钟的正、侧鼓音融合为整体,拓宽了编钟的音域,丰富了编钟的音列,组合编钟的音乐性能进一步增强。

表9.春秋晚期和战国时期有镈的组合编钟统计表

续表

余 论

先秦诸类青铜乐钟中,镈历时最长,形制、纹饰以及体量的变化最大,功能的转换也相对复杂。镈的功能与形制、纹饰、体量、调音技术、编列、音列以及组合都有密切联系,是贯通诸多因素变化的枢纽。礼功能突出,则纹饰繁复(多为鱼尾、鸟、虎、兽面、蟠龙以及云纹等,隐喻特征明显),纹样物象特征突出,形制雍容华贵,体量大,编列简单,没有调音,组合形式也比较单一。乐功能突出,则纹饰偏简(纹饰主要为枚、篆带和钲间,蟠螭纹和云纹主要填充于这些纹饰中间,装饰功能明显),纹样抽象,初具几何化特征,形制朴实实用、体量小,编列和音列复杂,组合形式复杂多样,且重视调音。镈兼具礼乐双重功能,但是,不同时期,功能的重心有所不同,春秋中期是镈功能重心的转换时期,此前,礼功能突出,此后,乐功能得到充分体现。

总体而言,先秦镈的时代特征比较明显,但也存在特征不甚典型和后一阶段延续前一阶段风格的现象,前者的断代相对容易,后者的断代需要结合纹饰、形制、体量、调音技术、编列、音列以及组合等因素,进行多维度综合考察。随着研究的深入,特别是理论和技术的突破,分析镈的切入点会进一步增加,因此,镈的断代需要一个多维度的、开放的体系。