科学与哲学的新型结盟是历史和逻辑的契合

黎德扬

(武汉理工大学,湖北 武汉 430070)

2020年9月24日,中国科学院成立了哲学研究所,这一新型科研机构是立足于新一轮科技革命和国家重大科技战略需求的国情实际所建立的,是对中国科技原创能力如何提升、未来科技如何实现跨越式发展的现实回应。作为中国自然科学最高学术科研机构——中国科学院成立的哲学研究所,与同在北京的中国人文社会科学最高学术科研机构——中国社会科学院已有的哲学研究所交相辉映,光耀京都,可喜可贺。敝人从1958年参与哲学研习,哲原追梦六十多年,对哲学和科学二词习惯性地形成反应,通过追溯现代物理学家和哲学家走向结盟融汇的标志性事件,反思科学革命的进展特征以及科学革命以后的自然科学与哲学的关系,从而为中国科学院成立哲学研究所以及科学与哲学的联盟提出可能的建议。

一、现代物理学家和哲学家走向结盟融汇的标帜

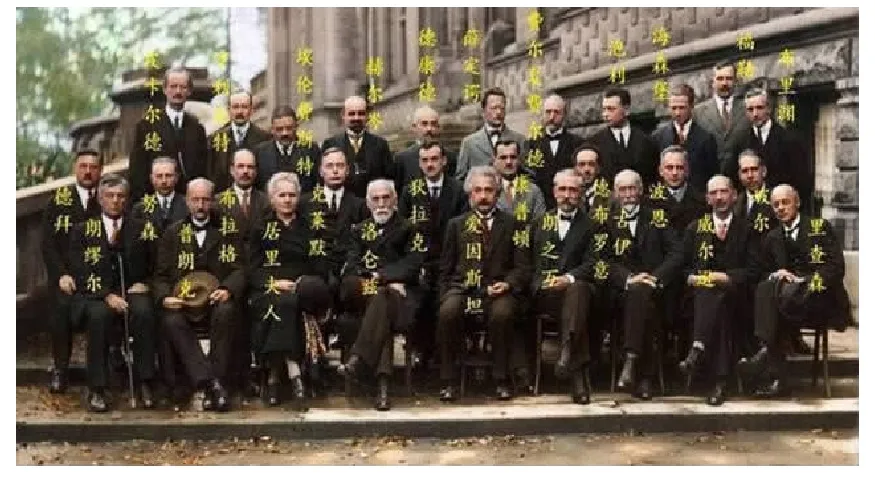

1927年第五届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开,这是有史以来全球最多科学巨匠聚在一起拍摄的一张珍贵照片,见图1。参加会议照相者共29人,来自十个国家,有17人获得过诺贝尔奖,多数人创立了新学科,如普朗克、居里夫人、狄拉克、爱因斯坦、薛定谔、康普顿、郎之万、德布罗意、泡利、海森堡、玻恩、玻尔等,范围之广、学科之多、青年才俊之众、建树之高……史无前例,可谓群英荟萃,至此以后,世界范围内再也没有举行过如此高质量的物理学巅峰盛会,它标志着物理学从经典物理学走进了现代物理学时代。

图1 1927年第五届索尔维会议参加者的合影

本次大会的科学家虽然数量不多,但是却涵盖了当时几乎所有的物理学科,所有的新思想都在这场会议中碰撞出了绚丽的火花,被称为“决战量子之巅”,其中,大会的主角就是爱因斯坦和玻尔。学派主要有三大阵营,第一个是以布拉格、康普顿为首的实验派,该学派试图用实验验证的方式去解释这个世界;第二个是以玻尔、海森堡为首的哥本哈根学派;第三个是以爱因斯坦、薛定谔为代表的哥本哈根反对派。他们从光子和电子出发,展开了关于量子力学的激烈交锋,从波函数到测不准原理,从时空因果律到量子纠缠,最后以哥本哈根学派的略胜一筹而结束。难能可贵的是,各个学派之间虽然学术理念不同,但是没有什么私人恩怨,爱因斯坦和玻尔更是亲密好友,他们只是都试图用自己的理论去解释这个世界,没有夹杂私利的念头,事业第一。

科学家们如此密集的聚会,反映了物理科学的蓬勃生机和长足发展。在人类科学发展史上,相对论和量子力学的革命,开辟了一个崭新的科学时代。在这场被海森堡称为“科学革命”的洗礼中,这些天才科学家们所迸发出来的思想光芒,照亮了物理、化学和生命世界,揭示了宇宙的本质,计算了物质的奥秘,洞悉了生命的意义,为科学史增添了一个多世纪的辉煌。会议结束后,他们的思想和思考却并没有结束,这些科学巨匠们在后继的科研中取得了划时代的成就,续写着人类文明的史书,被载入人类史册。因为发轫于爱因斯坦与玻尔两人的大辩论,主题紧扣物理学革命,因此这次索尔维峰会被称誉为“最著名的学术会议”,给人们最深刻的印象是,树立了科学与哲学走向结盟融合的标帜。

二、基础重建的科学革命是危机和稳定交错的激荡过程

爱因斯坦在1905年提出狭义相对论,1915年提出广义相对论,两个重大理论的提出间隔十年。而自1874年以来,普朗克持续关注热力学第二定律并对其展开了延伸性研究,此后二十年,普朗克开始关注黑体辐射问题,并在论证过程中提出能量子概念和常数h,成为微观物理学中最基本的概念和极为重要的普适常量,即著名的普朗克辐射定律。在1900年的德国物理学会上,普朗克正式报告了他的发现,也成为了物理学历史上划时代的事件,标志着量子力学理论的诞生和新的物理学革命的到来。普朗克因发现能量量子化而对物理学的又一次飞跃做出了重要贡献。他和爱因斯坦并称为20世纪最重要的两大物理学家,但是他们并没有完结这一新领域的全部课题,而是促使量子力学助推一系列的科学事件的发生,开拓了这一全新的研究领域,引发了量子力学和诸多自然科学事件的连锁反应,开启了一场新的科学革命并且延续至今。

从1925年到1928年,泡利历经三年的不懈探索,最终提出了不相容原理,揭示了元素的电子组态,从而为后来元素周期表的总结提供了理论遵循。关于量子力学的两个版本的提出,具有代表性的理论是由海森堡、玻恩、约当提出的矩阵力学以及薛定谔提出的波动力学。而后人认识到已知的所有粒子都遵循某种已被证明的统计规律,或是遵循费米—狄拉克统计,或是遵循玻色—爱因斯坦统计,且遵循不同统计规律的粒子在基本属性上存在显著差异。关于粒子的速度与位置的信息,海森堡提出了不确定性原理,即测不准原理,而根据相对论的波动方程,狄拉克提出了用以描述电子自旋的场方程,并且预测了反物质;此外,狄拉克用量子原理对电磁场进行描述,也为量子场论作出了奠基性的工作。量子理论虽然开创了物理学的新纪元,但是这一理论也存在诸多明显的矛盾,例如光的波粒二象性等问题,为了对这些现象给予更完全的描述,玻尔提出了并协原理。开尔文爵士在祝贺玻尔1913年关于氢原子的论文的一封书信中提到,虽然玻尔提出的许多理论都超出了他的理解范围,但他仍然坚信基本的新物理学“必将出自无拘无束的头脑”。

在这场充满激情的革命中,虽然1928年革命好似已经结束,可是实质上还有许多问题需要继续诠释,争议还是旷日持久的。但这场物理学的革命将人类推进到一个与牛顿传统力学时代、麦克斯威尔电磁时代相媲美的新的时代是毫无疑义的。随着科学的进步,同时也带来哲学的迷茫。在现代物理学中,统计诠释隐含地假设观测者主观的介入,观测者与被观测对象之间的界限划在哪里,被打上了主观的印记。正如泡利在评述量子力学时指出的那样,“其代价是放弃了客观地处理物理现象之可能性,亦即放弃了对自然的经典时空与因果描述之可能性,这后者实质上是基于我们唯一地区分观测者与被观测对象的可能性。”[1]由此可见,被冠以完全客观的科学,尤其是物理学的地位被动摇,自伽利略、牛顿以来近代科学三百多年传统信仰体系被颠覆。如此巨大基础的变更,使得有些物理学家惊恐,“物质消灭了!”“物理大厦将倾”,甚至有的物理学家,恨不得在这种变革之前死去。对于这种颠覆性的科学革命只能是哲学诠释,现代哲学也将随之变革和创新。后来,普朗克在《论正常光谱中的能量分布》中指出,为了从理论上得出正确的辐射公式,必须假定物质辐射(或吸收)的能量不是连续地、而是一份一份地进行的,只能取某个最小数值的整数倍。这个最小数值叫能量子,辐射频率是ν的能量的最小数值ε=hν。其中h,普朗克当时称之为基本作用量子,后来被命名为普朗克常数,它标志着物理学从“经典幼虫”转变为“现代蝴蝶”——现代物理学群。物理学的危机转变为物理学的生机,以崭新姿态走进其他自然科学,并引领化学、生物学、天文学和地球科学等基础学科的蓬勃发展,相互交叉、相互融合,综合学科、交叉学科、分支学科、边缘学科、汇流型学科等不断涌现,基础学科和数学的更新,不断推进科学走向大科学时代。大学科的出现,综合智能技术发展,甚至出现不怕做不到、只怕想不到的新领域。

我们生活在20世纪至21世纪是幸运的世纪人,我们不仅经历了科学技术的革命,也分享到了科学技术革命带来的物质和精神成果,同样也蒙受了战争和贫穷、瘟疫的磨难。总体是,世界变动不居、危机不断、发展迭起,旧的死亡、新的更替、与时俱进,这就是事物发展演变的真正历史和逻辑。

三、全新的科学哲学图景

20世纪物理学的革命,创造了当代理论自然科学,也改变了世界的图景,包括科学和哲学相融合的学科图景。亲身参加这场革命的人们,都会有与耗散结构理论的创始人普利高津一样的感受,“不论我们的专业偏爱和见解如何,谁都不能回避这种感觉,即我们生活在一个跃进的时代中。”[2]笔者曾经对这一跃进,做了如下的概括:(1)知识雪崩式的激增;(2)理论自然科学超前发展;(3)科学领域在时空上的大拓展;(4)科学真正具有了直接生产力的意义;(5)科学走向自我认识的趋势[3]。正是这五个方面的原因,促进了科学与哲学汇流、融合。

对于当今的自然科学,即科学革命以后一个多世纪的自然科学与哲学的关系,本文进一步补充四点。

其一,人类观察时空的变迁。由宏观世界纵向深入到微观,由宏观世界拓展到宇观,从三观(微观——宏观——宇观)看世界,使宇宙万千世界进入到人类视野,由未知到已知的认知世界,极大地扩大了科学领域。这些新的技术和理论急速地增长,科学知识按几何指数展现。不仅有知识爆炸的感叹,而且有人类知识出现记忆不难忘却的警告。科学不仅有深入的纵向发展,还有横向拓展,交叉学科、形式科学不断衍生,爆发出许多新的科学群。由于研究时空的变迁,理论基础不同,科学体系结构则不相同,校准科学的标准也不同。

其二,世界的构成。当今世界的构成,较牛顿传统力学时代、麦克斯威尔电磁时代是显然不同的。在现代物理学的革命中关于原子、光子有了新的理解,20世纪中叶,系统论及其信息技术飞速发展。世界由物质(质料)和能量构成,拓展到了信息世界,由三个世界[物质(质料)、能源、信息],探索世界的奇妙。物质和能量是守恒的,信息是不对称的。美国数学家C.E.香农在论文《通讯的数学理论》中指出:“信息是用来消除随机不定性的东西”[4],创建一切宇宙万物的最基本单位是信息。信息不仅是系统的灵魂,而且在20世纪中叶以来,人类建造了一个虚拟的信息世界,IT行业将人类自身控制在网络上,一个人就是一个网格。

其三,科学家与哲学家一体化。自科学革命以来,由于寻求自然科学现象的哲学诠释,走向哲学,科学家和哲学家浑然一体。爱因斯坦、海森堡、玻恩、玻尔、薛定谔、普朗克、德布罗意等人,他们既是科学家又是哲学家,他们把哲学思维用到了极致。爱因斯坦在《爱因斯坦:哲人科学家》一书中写道:“认识论和科学之间的互反关系是显著的。它们互相依赖。脱离了科学的认识论成为一副空架子;没有了认识论的科学可以想见地只能是原始和混乱的。”[5]特别值得注意的是,20世纪二三十年代以维也纳大学为中心的维也纳学派,在石里克的倡导下,发起了一场世界范围的哲学运动,不仅讨论相对论、量子力学和数学问题,而且做了广泛的纯哲学问题探讨。如原子是什么?主体和客体之间的差别是否在量子论领域中消失了?因果联系是否客观?自然规律存在否?科学能否预见未来的事实?等等。爱因斯坦在他逝世前两个星期还感慨地说,“本世纪初只有少数几个科学家具有哲学家的头脑,而今天的物理学家几乎全是哲学家。”如今看来,当时的理论自然科学家、数学家,几乎都热衷于哲学。其中最引人注目的是,创新量子理论的中坚主要是年轻人,他们都十分关注哲学的进展。在1927年第五届索尔维会议的29名与会者中,50岁以下的16名,40岁以下有9名。从物理学史记载,在创立量子学理论的相关科学家中,泡利25岁,海森堡和恩里克·费米24岁,狄拉克和约当23岁,相比之下,36岁的薛定谔显得有点大器晚成。在他们充满理性的科学活动中,不仅具有思维的激情,同时具有创造的逻辑。

其四,科学哲学学科群的确立。最直观的是,科学哲学已经产生和发展为一个庞大的学科群,为科学与哲学架起了桥梁。科学哲学是以科学为研究对象的哲学。19世纪30年代在法国兴起的孔德实证主义是哲学史上头一个打起“科学哲学”旗号的,在西方先后兴起的马赫主义、实用主义、逻辑原子主义、逻辑实证主义或者逻辑经验主义、操作主义、过程哲学、逻辑实用主义以及继波普尔的批判理性主义之后兴起的历史主义、科学实在论和反科学实在论都属于科学哲学的分支。通常把波普尔哲学之前的诸科学哲学流派称作逻辑主义,将其后的诸流派称作历史主义。随着中国倡导五四科学精神,以上西方这些不同流派的科学哲学也在国内传播开来,如胡适、冯友兰、金岳霖等先生都做过这方面的工作。20世纪中叶,中国高等院校开设了《自然辩证法》课程,作为研究生(硕士生、博士生)的必修课程,后来教育部将《自然辩证法》更名为《科学技术哲学》。自20世纪下半叶至21世纪20多年以来,科学哲学在文化界造成了广泛和深刻的影响,为哲学和科学的联姻奠定了基础。为了建立新型的结盟,必须面对科学和哲学的历史发展的现实,从历史和逻辑的统一上选择和创造新型联盟的路径。

四、对我国科学院成立哲学研究所的支持和建议

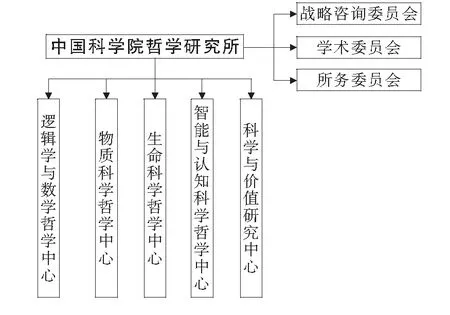

2020年9月24日,中国科学院党组宣布成立哲学研究所,这是中国科学院面向国家战略需求而建立的新型科研机构,其目标是,通过创建科学家与哲学家的联盟,来促进科技创新、哲学发展和文明进步。白春礼院长在揭牌仪式上的致辞中讲的许多核心观点,我和我的哲学朋友都甚为点赞,下述都属真知烁见:产业革命、技术革命从根本上源于科学革命。从历史的维度来看,科学脱胎于哲学,且哲学始终是科学的动力源泉,在科学发展过程中,哲学通常扮演着变革思想的“助产士”角色。从人类知识的起源和产生规律来看,二者具有密不可分的紧密联系,可以说涉及人类认识世界的若干重大知识,很多既是哲学问题,也是科学问题。从当代科学技术发展的问题域来看,我们讨论的诸多前沿科技问题恰恰关涉重大哲学问题,诸如对宇宙、生命、意识等认识的探索,例如量子理论中的本体论问题、复杂性科学中的演生论问题、认知科学中的心身关系问题等,都亟待从哲学源头上予以澄清并获得打开黑箱的钥匙。未来的科学革命,离不开哲学思想的激发和引导;而哲学方法和思想的变革,也离不开科学的批判与滋养。中国科学院成立的哲学研究所共有3个委员会和5个研究中心(组织机构如图2所示),哲学研究所聚焦于科技发展和科技前沿中的基本哲学问题,以及哲学元理论中的“科技主题”,从哲学角度助力科技创新,为中国科学的跨越式发展,乃至未来的科学革命,寻求更为坚实、更富活力的概念基础。这是科学与哲学建立新型结盟在组织建制上的彰显,更是合历史性与合逻辑性的统一[6]。

图2 中国科学院哲学研究所组织机构图

需要补充的是,科学和哲学的结盟是一个过程,不能一蹴而就,有三个方面的问题是不能回避的。

首先,从科学主义的迷幻中解脱出来。19世纪末20世纪初,许多物理学家卷入实证论和实在论的争论之中。笔者以为真正影响科学工作者的是科学技术活动中内化为他们自己哲学的科学主义(作为理念、思维方法和实验程序的养成和习惯)。现代物理学,长期处于科学主义的围困之中,从家庭教育到学校教育,全是唯科学那一套词和办法。如定义、定理、定律、原则,规律、必然性、决定论等,将这些作茧自缚,用现在中国网络词说就是“内卷”,使得在科学技术领域不敢创新。在哲学上只能照老调子唱,诸如这个科学家是小麻雀,那个是反动教授的胡言乱语等等。“物理学的危机”不是靠意识形态组织批判文章来解决的,而主要是靠科学家们在科学实验中觉解、升华。我们国家科学的这种变革是不能为传统世界观所容纳的,也不是科学主义框架所能诠释的,必须破茧而出。

其次,哲学只能与相匹配的科学联盟,同理,科学只能与相匹配的哲学联盟。传统自然科学与传统哲学在其发展过程中是相依为伴,携手共进的,如从牛顿力学向声光电磁物理学的进步,科学与哲学是相匹配的、相融的,科学发展到何种程度,哲学就推进到何种程度,反之亦然。科学与哲学都是人类的理性思维知识范畴,它们之间在内在本质上是一致的,历史和逻辑的推移是协同的,基本步调是一致的。事物和历史进程,历史进程和逻辑演绎始终是有序的。把握这种内在秩序的就是科学和哲学,哲学与科学的不同只是认知的视角与层面不同。哲学和科学都是以理性认知为其特征,以逻辑规则运行为其活动轨迹的,哲学和科学系统内在是协同的。科学与哲学的联盟是指学科内容的自洽性、无矛盾性,与哲学和科学家社会活动及其后果的价值观无直接关系。

最后,要警惕形形色色的伪科学沉渣泛起。我国“文化大革命”中无产阶级专政理论是对科学和哲学的反动,哲学家和自然科学家被批斗。政治超越自身范围,肆虐科学,也有批判相对论的,说是相对性,就是折中主义、投机主义,必须批倒批臭。没有想到四十多年过去了,又来了批倒相对论的消息:燕山大学李子丰也不是现在就提出以马克思主义哲学推翻相对论的,早在2017年,他就在学校宣讲这一与他的教学内容无关的歪理邪说,以马克思主义哲学否定相对论,此行为曾被学校处分。但那时学校认为是邪说,现在却让其立项,还申报河北省科学技术奖项目。文革中批判相对论,当时大学停课闹革命,无政府状态,有几个科盲说相对论是相对主义也不足为怪,权当笑料处之。而今是经过拨乱反正四十多年,我国即将进入高等教育普及化阶段,由一位大学教授、博士导师挑头的滑稽剧竟然在光天化日之下开场,令人何以为堪,既糟踏了马克思主义哲学,也糟踏了科学。我们在历史苦楚中总可找到政治糟踏科学和哲学的悲剧,如罗马教皇处死宣传日心说的哥白尼,批判托勒密的地心说的布鲁诺,就是其中一例。20世纪50年代苏联米丘林、李森科的杂交理论,被苏联政府采纳并宣布为官方的遗传科学,将孟德尔的遗传学攻击为反动科学的事件。我国“文化大革命”中,许多哲学家和科学家因出身反动阶级,站错队,而被迫害。所有这些都表明,不能将科学和哲学与政治意识形态相混淆,科学与哲学都不能成为政治的婢女。十一届三中全会以来,实践是检验真理的唯一标准的讨论,彻底否定“文化大革命”,澄清了科学技术是生产力,解放了大批科学技术人员。即使是以近代科学技术为其科学基础的马克思主义哲学也不是科学发展的动力和科学技术的真理性标准,说用马克思主义哲学推翻了相对论是痴人说梦。马克思主义实践观是区分科学与伪科学的利器,包括科学实践在内的广大人民群众的实践活动一定能够将伪科学从科学的大厦中鉴别并驱逐出去。

总之,科学与哲学的结盟不是套语,而是科学与哲学自身的内在需要和生长的必要环节。科学和哲学都是系统,从要素、结构、功能诸方面考察系统的关联,才能找到结合点。这是一个过程,往往需要相当长的时间,比如爱因斯坦关于引力波的预言。加强科学与哲学的结盟,首要任务在于队伍建设,结盟工作应当主要由具有哲学素养的科学家和具有科学素养的哲学家去做,我国应当大力培养这类复合型人才。