长三角对流层甲醛柱浓度时空变化及驱动因素

钱 韵,吴健生,谭 羲,罗宇航,陆天华

长三角对流层甲醛柱浓度时空变化及驱动因素

钱 韵1,吴健生2*,谭 羲1,罗宇航1,陆天华3

(1.北京大学城市规划与设计学院,城市人居环境科学与技术重点实验室,广东 深圳 518055;2.北京大学城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京 100871;3.北京大学深圳研究生院,广东 深圳 518055)

通过OMI卫星数据分析了2005~2016年长江三角洲对流层甲醛柱浓度的时空变化规律.同时结合2008年和2010年各部门VOCs人为源排放量,利用BP神经网络和RBFN神经网络模型对对流层甲醛柱浓度进行了县域尺度上的回归模拟和各部门排放量贡献度分析.结果表明:长三角城市群对流层甲醛柱浓度在2005~2010年存在着增加趋势,2011~2016年甲醛浓度有下降的趋势.高值区域分布在皖北苏北、上海及其附近,低值区域分布在浙西南一带.人为源排放使得经济发达地区的甲醛柱浓度显著增高.工业源在长三角的分布较为广泛,电力源分布稀疏且VOC排放量远小于工业源排放量,居民源的VOC排放量介于工业源和电力源之间,有明显的南北差异.交通源主要集中在苏南、浙北和上海附近,少部分沿交通线条状分布.机器学习算法可以较好地利用人为源排放数据对甲醛柱浓度进行模拟.神经网络的拟合精度可以达到0.6~0.8,比线性回归的拟合精度超出0.3~0.4.模型变量重要性计算显示各部门中居民源对甲醛柱浓度的贡献程度最高.研究对流层甲醛柱浓度的长期时空变化及其影响因素有利于深入研究臭氧污染,同时也为大气治理和政策制定提供了科学依据.

甲醛柱浓度;时空变化;BP神经网络;RBFN神经网络;长三角城市群

甲醛是光化学污染的重要污染物成分之一,作为一种活性气体,容易光解形成羟基自由基.甲醛的存在可促进一氧化氮转化为二氧化氮从而促进臭氧的形成,因而甲醛也是臭氧污染的重要前体物之一.目前,中国的空气质量网络监测主要包括SO2、NO2、PM10、O3、CO和PM2.5等气体,缺少对大气污染中如甲醛等前驱气体的垂直分布的研究.随着遥感卫星的空间分辨率不断提高,通过卫星数据进行大气污染物浓度监测为大气污染治理提供了更多可供选择的途径.

目前已有不少学者利用卫星遥感监测数据来研究对流层甲醛柱浓度.国外学者主要在国家[1, 2]、大洲[3]、全球[4]等范围内研究甲醛的浓度变化及主要污染来源[5].国内学者也利用遥感数据从市域[6]、省域[7]等不同尺度探讨了甲醛浓度的时空分异特征,同时也借助散点图拟合[8]、皮尔逊相关分析[9]等方法来分析不同区域甲醛柱浓度的影响因素[10].

甲醛浓度受到诸多因素的综合影响[11-13],而现有方法大多探究影响因素和甲醛浓度之间的线性关系,难以体现出各种因素的综合作用.随着计算机科学的发展,不少学者将机器学习引入大气污染研究,如反向传播神经网络算法[14],结合K近邻算法的支持向量机模型[15],随机森林[16]等.通过综合利用线性模型和非线性模型进行空气污染物的模型构建和对比分析,可以对污染物浓度的影响机制有着更加深刻和准确的认识.

长江三角洲城市群作为中国最大的城市群之一,大量人口和产业在此聚集的同时,也伴随着较为严重的大气污染等各种污染问题的产生[17].利用卫星遥感技术进行大气甲醛浓度的监测,研究其时空变化规律,分析相关影响因素,这些都对甲醛和臭氧污染的控制具有非常重要的意义,可为有关专家制定相应环保政策提供参考建议,为政府部门应对大气环境治理建言献策.

因此,本文利用OMI HCHO卫星数据产品,对2005~2016年间长三角城市群甲醛柱浓度的时空变化规律进行研究,同时利用2008年和2010年的人为源污染排放清单数据,利用传统的多元线性回归方法和反向传播网络(Back-Propagation Network,简称BP)神经网络、径向基函数(Radial Basis Function,简称RBF)神经网络对VOC人为源和甲醛柱浓度进行拟合,分析了不同人为源对甲醛柱浓度的贡献程度,弥补了线性模型对于拟合精度的不足,从而可以进一步的了解甲醛浓度的时间变化和形成机制,对于针对性控制人为源排放,实施相关大气污染物控制排放措施有着重要意义.

1 数据与方法

1.1 研究区概况

长江三角洲城市群处于长江下游,濒临黄海和东海,在2019年颁布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中规定范围为江苏省、浙江省、安徽省、上海市三省一市全部区域,面积共35.8万km2.受大气传输扩散的影响,集中的排放源对甲醛柱浓度的影响在大尺度上不是很显著,因此本文从县域尺度利用2008年和2010年的排放清单对甲醛柱浓度进行模拟.由于面积和边界的限制,最终参与到回归模型运算中的县市共有196个,如图1所示.

图1 长三角县域分布

长江三角洲地势低平,河网密布,大部分地区属于亚热带季风气候,全年降水充沛.长三角拥有较多的全国森林城市和生态城市,但城市之间空气质量相差较大.由于能源消耗和空气污染物排放,大气污染一直是长三角面临的重要问题之一.从2017年开始,臭氧成为长三角地区最重要的空气污染物[18].

长三角地区经济发展水平位于全国前列,基础设施相对完善,交通干线密度较高,主要城市之间高速公路、高速铁路网基本连通.

1.2 数据来源

1.2.1 甲醛数据 利用欧空局对流层排放监测互联网服务(Tropospheric Emission Monitoring Internet Service, TEMIS)网站上发布的三级产品,该数据产品为全球空间分辨率为0.25°×0.25°格点上的每月平均对流层甲醛垂直柱总含量数据,3级数据产品中选择云量低于40%的像素.OMI传感器搭载于极地太阳同步轨道的Aura卫星上[19].OMI HCHO数据采用差分光吸收光谱(DOAS)算法,结合辐射传输计算,并将全球物种和年度物种演化的中间模型(IMAGES)[20]作为先验信息,其不确定性在于倾斜柱检索产生的误差、参考扇区校正的误差、空气质量因子(AMF)估算时的不确定性[21-23],数据的相对不确定性大约为25%.

采用2005年至2016年间144个月的甲醛浓度月均值数据,坐标系统一采用GCS_WGS_1984坐标系,通过克里金插值处理No data的数据区域,利用栅格计算器计算出月均值、年均值、多年平均浓度等数值信息,并利用分区统计得到每个县市区域范围内的浓度平均值.

1.2.2 有机物排放数据 MIX排放清单耦合同化包括中国MEIC、中国氨排放清单PKU-NH3等本地化排放清单,由清华大学主持开发,提供了2008、2010年亚洲地区的温室气体排放和人为源污染数据,包括NMVOC(挥发性有机物)等十种主要大气化学成分[24].

MIX v1.1 网格化排放数据NMVOC的空间分辨率为0.25°×0.25°,单位为t/(month×grid),涵盖电力(POWER),工业(INDUSTRY),民用(RESIDENTIAL),交通(TRANSPORT)四个部门的排放数据.原始排放数据格式为NetCDF,利用ArcGIS将2008年和2010年每个部门的排放数据分别转换成栅格格式以供后续分析.

1.3 研究方法

1.3.1 多元线性回归 多元线性回归是研究一个因变量与多个自变量之间线性相关关系的统计学分析方法.本文将各县市范围内电力、工业、民用、交通各个部门的平均挥发性有机物排放量作为自变量,各县市平均对流层甲醛垂直柱浓度值作为因变量,利用IBM SPSS Statistics 25进行多元线性回归分析.

1.3.2 BP神经网络 BP神经网络(Back- Propagation Network,即反向传播网络)是基于误差反向传播的单隐层前馈网络拓扑结构[25],具有输入层、中间层(也称隐藏层)和输出层三层结构.输入层神经元负责接收输入信息并传递给中间层,输出层输出处理结果.本文在MATLAB R2020b中将隐藏层设置为两层,第一层的转移函数为对数转移函数[26],第二层为线性转移函数,训练函数采用trainlm,训练样本比例70%,测试样本为30%.

1.3.3 RBF神经网络 径向基函数神经网络(Radial Basis Function Network)模型精度较高、操作简便、实用性强[27].RBFN隐藏层神经元的转化函数即径向基函数是局部响应的高斯函数.本文在MATLAB R2020b中采用广义的回归神经网络newgrnn,其训练速度快、非线性映射能力强[28],基部宽度设为0.5,训练样本比例70%,测试样本为30%.

1.3.4 MIV变量重要性 平均影响值(MIV)可以用来计算各个自变量对因变量的重要性.其计算方法是在神经网络训练完成后,将原本的训练样本中的每一自变量在原来数值的基础上加10%或减10%,从而形成两个新的训练样本.利用两个新训练样本和已经建立的神经网络进行模拟,得到两种模拟结果,将两个结果之差作为自变量产生的影响变化值(IV),通过训练样本容量计算 IV 的平均值得到MIV,MIV的绝对值即为各个自变量对因变量的重要性[29].

2 结果

2.1 对流层甲醛柱浓度时空变化特征

在2005~2016年,长三角城市群对流层甲醛柱的平均浓度大体上北部大于南部,如图2所示.对流层甲醛柱浓度的高值主要出现在靠近上海的浙江北部和江苏南部以及江苏北部和安徽北部的四个区域,城市与城市之间的平均甲醛浓度值相差较大.

长江三角洲2005~2016年12年间的年平均对流层甲醛柱浓度和年增长率如图3所示,年平均对流层甲醛柱浓度呈波动变化,但整体变化较小,年增长率在±15%之间.整个长三角区域的平均值都处于(8~10)´1015molec/cm2的浓度区间.长江三角洲的对流层甲醛柱浓度平均值的最低值出现在2015年,最高值出现在2011年.2007年的年增长率达5.95%, 2007~2014年间长三角对流层甲醛柱浓度平均值维持在9´1015molec/cm2以上,2014年后有所下降,2015年甲醛柱浓度的下降速度最大,年增长率达-13.43%,体现出自2011年12月国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》以及2015年沪苏浙皖三省一市强化污染治理联合行动以来,长三角地区大气环境正逐渐有所改善.

图2 2005~2016年平均甲醛柱浓度()

图3 2005~2016年年平均甲醛柱浓度及年增长率

2005~2016年间江苏省和上海市的甲醛柱浓度平均值都处于四者中的较高水平,如图4所示.浙江省的甲醛柱浓度平均值12年间都处于三省一市的最低水平,南部的丘陵山地地区如丽水市甲醛柱浓度远低于长三角平均水平.从2005年到2007年,浓度为12´1015molec/cm2级别以上的地区迅速扩大,从最初的苏锡常等苏南一带扩大到苏北一带以及上海市、嘉兴市等浙北一带,如图5所示.2008年到2010年间浙江北部的高值区域有所扩大,安徽省和江苏省的甲醛柱浓度逐渐趋向于平均.2012年至2014年间安徽北部的高值区域范围有所缩小,而浙江北部的高值区域有所扩大,到了2015年和2016年整个长三角区域形成了明显的西南浓度小于东北浓度的格局,安徽北部、江苏南部、上海及浙江东北部均形成了一定的高值区,而浙江西部和江苏北部沿海地区形成了一定的低值区.

图4 2005~2016年三省一市年平均甲醛柱浓度

2.2 人为源VOCs对甲醛浓度的影响

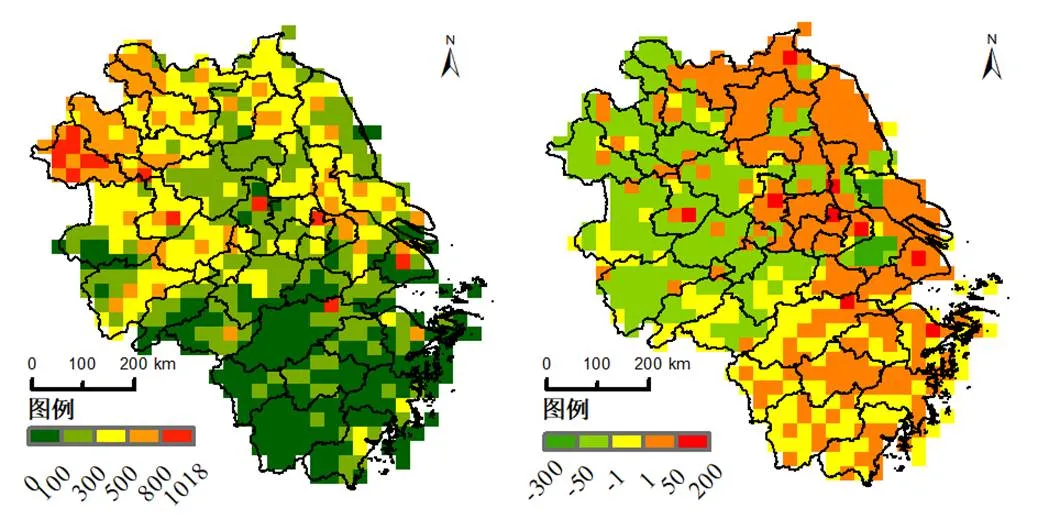

MIX清单列出了2008年和2010年各部门的人为源排放数据,本文利用NMVOC人为源排放数据来分析模拟各行业对于甲醛柱浓度的影响.2008年工业源在长三角的分布较为广泛,如图6所示.江苏省、浙江省和上海市的排放量较大,尤其是上海市,排放量达到15204.9t/(month·grid),而江苏省和浙江省的大部分地区都在1000t/(month·grid)以下,安徽省的排放量最低,大部分地区的工业源排放量都在100t/(month·grid)以下.

2008年到2010年间,长三角的大部分地区工业源变化不大,安徽省和浙江省大部分地区保持平稳状态,局部地区有下降的趋势.苏北、苏南、上海市、皖南、浙东北一带工业源排放量都有增加的趋势,其中上海附近的增加量最大,达到1000t/(month·grid)以上.工业源排放量的大幅度增加对于这些地区在2008~2010年间甲醛柱浓度的上升起到重要的作用.

图6 2008年工业源排放量与2010年相较2008年的排放变化量

左图:2008年排放量右图:2010年相较2008年的排放变化量t/(month×grid)

电力源分布稀疏且在长三角的VOC排放量远小于工业源排放量,如图7所示,2008年长三角电力源排放量最高值仅264.62t/(month·grid),几乎是工业源(15204.9t/(month·grid))的1/60.安徽省大部分地区电力源排放量为0t/(month·grid),浙江省和江苏省大部分地区的电力源排放量也在50t/ (month·grid)以下,相对高值的区域在徐州市、上海市和靠近上海市的苏南地区.2008年到2010年的电力源VOC排放量波动较小.电力源对于长三角地区对流层甲醛柱浓度的影响远小于工业源VOC排放量的影响.

图7 2008年电力源排放量与2010年相较2008年的排放变化量

左图:2008年排放量右图:2010年相较2008年的排放变化量t/(month×grid)

居民源的VOC排放量介于工业源和电力源之间,2008年的分布有明显的南北差异,如图8所示.浙西南地区丘陵密度大,人类活动较少,因此居民源的VOC排放量也较低.2008~2010年间排放量有所增加,但是增加幅度较小.安徽省的居民源VOC在2008~2010年呈现出大面积下降的趋势而江苏省和上海市则呈现出大面积上升的趋势.两省一市中甲醛柱浓度均有上升的趋势,由此可以看出居民源在江苏省和上海市对甲醛柱的贡献比在安徽省对VOC排放量的贡献程度要大.

图8 2008年居民源排放量与2010年相较2008年的排放变化量

左图:2008年排放量右图:2010年相较2008年的排放变化量t/(month×grid)

图9 2008年交通源排放量与2010年相较2008年的排放变化量

左图:2008年排放量右图:2010年相较2008年的排放变化量t/(month×grid)

交通源的排放量和居民源的排放量数量级相同,主要集中在苏南、浙北和上海附近,少部分沿交通线条状分布,如图9所示.上海市的交通源排放量在整个长三角处于较高水平,达到897.924t/ (month·grid).2008~2010年间上海市的交通源VOC排放量显著下降,2010年世博会的召开对于汽车排放的甲醛有良好的削弱作用.长三角整体两年间交通源排放量均有所下降,一定程度上对甲醛柱浓度起到了减轻的作用.但是,交通源VOC排放量远小于工业源VOC排放量,所以长三角甲醛柱浓度在2008~2010年间仍然呈现上升趋势.

2.3 人为源VOC排放与甲醛柱浓度的回归分析

人为源VOC排放量采用自下而上的估算,VOC的分布可以大致解释甲醛的分布和浓度.不同人为源对于甲醛柱浓度的贡献程度不一致,2008年和2010年的皮尔逊相关结果如表1所示.2008年各个部门的人为源VOC排放量和甲醛柱浓度均呈现正相关.居民源和甲醛柱浓度的相关性最大,电力源和甲醛柱浓度的相关性最小,工业源虽然排放量在四个部门中处于最高水平,但是工业源区域之间的分异和甲醛柱浓度之间联系并不是很紧密.2010年的皮尔逊相关系数和2008年具有相似性,居民源和交通源的相关性较大,工业源和电力源的相关性较小.

表1 2008年人为源VOC与甲醛皮尔逊相关结果

注: **在0.01级别(双尾),相关性显著; *在0.05级别(双尾),相关性显著.

线性回归可以利用各个部门的人为源VOC排放量来拟合甲醛柱浓度,将四个变量与甲醛柱浓度进行线性回归,变量之间不存在共线性,得到2008年的拟合精度2为0.323,标准估算的错误为0.785. 2010年的拟合结果2为0.447,标准估算的错误为0.952,精度比2008年有所提高.线性回归的拟合精度不高,采用机器学习的方法进一步拟合.两种神经网络的拟合结果如表2所示.2008年和2010年间利用MIX排放清单四个部门的人为源VOC排放量对县一级的甲醛柱浓度进行回归拟合的2在0.6~0.8之间,均比线性回归的拟合结果高出30%~40%,其中RBFN神经网络在2008年和2010年的精度均为三种方法中最高,比同期的BP神经网络要高出10%左右.同时,2010年三种方法的拟合精度都要比2008年对应方法的拟合精度要高,样本之间人为源对甲醛柱浓度的影响机制更加趋同.

重要性度量结果和皮尔逊相关系数类似,如表3所示.2008年三种模型的变量重要性规律趋同,都是居民源占主要地位,交通源、工业源次之,电力源的影响最低.多元线性回归体现出的居民源和交通源的重要性差异并不大,而在BP神经网络中两者的差异则比较明显,RBFN神经网络中这种差异进一步加大,和其他变量重要性的关系也是如此.RBF神经网络的变量重要性对比强度大于BP神经网络,多元线性回归模型的对比强度最低.2010年三个模型变量重要性规律以及对比强度规律除在BP神经网络中工业源的重要性低于电力源外,其余与2008年大体相同.而在RBF神经网络中电力源的重要性则进一步减少直至0.

表2 BP神经网络和RBF神经网络回归结果

注:MSE为均方误差.

表3 变量重要性结果

变量正负相关性方面,2008年工业源对于甲醛柱浓度的影响在多元线性回归模型和BP神经网络中呈现出负相关,2010年工业源对于甲醛柱浓度的影响则在多元线性回归模型和RBFN神经网络中呈现出负相关.结果和皮尔逊相关系数有所差异,指标的正负性在不同模型中体现出来的并不稳定.

总的来说,机器学习的方法与线性回归的方法相比拟合精度大大提高,起到了较好的拟合效果.尽管不同年份人为源对于甲醛柱浓度的贡献程度不同,但是根据机器学习的重要性分析得出的结论与以往研究结论相符,长三角地区居民源和交通源对不同县市间甲醛柱浓度差异的贡献更大.所有方法中,RBFN神经网络的拟合精度最好.不同年份的拟合精度有所差别,2010年的拟合精度比2008年的高,不同县市间人为源对甲醛柱浓度的贡献机制更加趋同.神经网络模型中变量重要性的计算方法MIV对于重要变量的度量比较可靠,对于重要程度较小的变量度量结果并不稳定.

3 讨论

本文对长三角地区对流层甲醛柱浓度的时空变化及其驱动因素进行分析,同时利用机器学习的方法定量化回归拟合人为源VOCs与甲醛浓度之间的关系.

对流层甲醛柱浓度的时空变化特征方面,长三角城市群对流层甲醛柱的平均浓度大体上北部大于南部,12年间江苏省和上海市的甲醛柱浓度平均值都处于三省一市中的较高水平.某些年份如2007、2009、2013年,上海市的甲醛柱浓度平均值明显高于江苏省的平均值,而某些年份如2006,2010,2011年,则正好相反,这可能与特定年份这两个省市的人类经济活动程度有关,例如2010年上海世博会的召开为改善当地空气质量提供了诱因,而世博会过后空气污染有所反弹[30].但总体来说,两省市的甲醛柱浓度较高,经济和人为因素可能起到重要作用.浙江省的甲醛柱浓度平均值12年间都处于三省一市的最低水平,考虑到山地往往不利于人群聚集,人为源排放降低导致人为污染较少[31].OMI HCHO数据产品分布遵循人类活动清单的排放趋势,在大城市中出现高值[32],体现出产业分工和经济发展格局的影响.此外,考虑到化石燃料的燃烧是甲醛柱浓度的重要来源之一,冬季安徽省和江苏省的北部气温较低进行集中供暖,燃料消耗比较大,对空气质量的负面影响不可轻易忽视[33].

不同原因对于甲醛柱浓度的贡献程度不一致,但是长三角地区具有共性特征.在受污染的大城市中,人为VOC的排放量远大于生物源VOC的排放量[34].中国挥发性有机化合物VOCs的组成比较复杂,生物VOCs(BVOC)排放量占到中国非甲烷挥发性有机物NMVOC的48%,人为源VOCs排放量占到40%以上.石化工业、电力厂、居民生活排放和交通工具排放都是人为排放源的重要组成部分[35-36].

本文从人为源VOC排放量进行研究,研究结果表明四个部门中工业源的排放量最大.通过甲醛浓度回归模型构建和重要性度量方法,量化了各部门排放量对甲醛浓度的贡献,得出居民源和交通源影响较大的结论.电力源的排放量较小,在模型中的贡献度也较小.本文将两种神经网络方法引入人为源VOCs排放对甲醛浓度的影响研究中,两种神经网络比常用的多元线性回归模型具有明显的精度优势,同时RBFN神经网络的精度相较于BP神经网络也有一定的优势.但是相较于线性模型,纵使引入了MIV变量重要性计算方法,神经网络模型的解释力度有有所欠缺.

尽管有许多研究对于OMI HCHO数据产品的精度进行了有关验证,但是不可避免存在一定误差,本文缺乏对于卫星数据的验证处理,未来研究中可以采用某些地区的地面监测数据进行辅助等,采用更加精细化的人为源VOCs排放清单,如更加长的观测时间,更加细化的观测频率等进一步探讨不同人为源对甲醛柱浓度的复合影响机制.同时可以从甲醛生成机制考虑,综合分析生物源、天然源、人为源对于甲醛浓度的影响,例如分析植物排放的异戊二烯和利用MODIS过火面积来研究生物质燃烧对甲醛柱浓度的影响;从大气环境角度进一步考虑多种气象条件和大气中其他化学成分如氮氧化合物的浓度对于对流层甲醛柱浓度的影响.

4 结论

4.1 长江三角洲城市群对流层甲醛柱浓度具有明显的时空分异规律.十二年观测数据显示,年平均对流层甲醛柱浓度呈波动变化,年增长率在±15%之间.区域间甲醛柱浓度具有不平衡性,甲醛柱浓度从中间向两侧逐渐递减,高值区域分布在皖北苏北、上海及其周边一带,低值区域分布在浙西南一带.

4.2 人为源排放使得经济发达地区的甲醛柱浓度显著增高.2008年工业源在长三角的分布较为广泛,2008年到2010年间,上海附近城市工业源的增加量最大.电力源分布稀疏且在长三角的VOC排放量远小于工业源排放量,居民源的VOC排放量介于工业源和电力源之间,2008年的分布有明显的南北差异,对于江苏省和上海市甲醛柱的影响比在安徽省的影响程度要大.交通源的排放量和居民源的排放量数量级相同,主要集中在苏南、浙北和上海附近,少部分条状沿交通线分布.

4.3 机器学习算法可以较好地利用人为源VOCs排放数据对甲醛柱浓度进行模拟.拟合精度可以达到0.6~0.8,高出线性回归分析0.3~0.4.RBFN神经网络的回归精度高于BP神经网络,变量重要性对比强度也高出BP神经网络,多元线性回归模型的对比强度最低.通过重要性分析可以看出各个部门中居民源对甲醛柱浓度的贡献程度最高,在实施控制VOCs排放措施时应该对有关部门的控制力度.

[1] Zhu L, Jacob D J, Keutsch F N, et al. Formaldehyde (HCHO) As a Hazardous Air Pollutant: Mapping Surface Air Concentrations from Satellite and Inferring Cancer Risks in the United States [J]. Environ. Sci. Technol., 2017,51(10):5650-7.

[2] Barkley M P, De Smedt I, Van Roozendael M, et al. Top-down isoprene emissions over tropical South America inferred from SCIAMACHY and OMI formaldehyde columns [J]. J. Geophys. Res.-Atmos., 2013,118(12):6849-68.

[3] Baek K H, Kim J H, Park R J, et al. Validation of OMI HCHO data and its analysis over Asia [J]. Sci. Total. Environ., 2014,490:93-105.

[4] Hong H, Yang J, Kang H, et al. Estimation of HCHO Column Using a Multiple Regression Method with OMI and MODIS Data [J]. 대한원격탐사학회지, 2019,35(4):503-16.

[5] Boeke N L, Marshall J D, Alvarez S, et al. Formaldehyde columns from the Ozone Monitoring Instrument: Urban versus background levels and evaluation using aircraft data and a global model [J]. J. Geophys. Res.-Atmos., 2011,116(D5):1-11.

[6] Liu R, Feng T, Wang S S, et al. OMI satellite observed formaldehyde column from 2006 to 2015 over Xishuangbanna, southwest China, and validation using ground based zenith-sky DOAS [J]. Sci. Total. Environ., 2018,613:168-75.

[7] Fan J C, Ju T Z, Wang Q H, et al. Spatiotemporal variations and potential sources of tropospheric formaldehyde over eastern China based on OMI satellite data [J]. Atmos. Pollut. Res., 2021,12(1):272-85.

[8] 谢顺涛,巨天珍,张惠娥.基于OMI数据的兰州地区对流层甲醛时空变化研究 [J]. 环境科学学报, 2017,37(11):4253-4261.

Xie S T, Ju T Z, Zhang H E. 2017. Temporal and spatial variations of tropospheric formaldehyde in Lanzhou aera based on remote sensing data. Acta Scientiae Circumstantiae, 37(11):4253-4261.

[9] Zhu S Y, Li X Y, Yu C, et al. Spatiotemporal Variations in Satellite-Based Formaldehyde (HCHO) in the Beijing-Tianjin-Hebei Region in China from 2005 to 2015 [J]. Atmosphere-Basel, 2018, 9(1).10.3390/atmos9010005.

[10] 刘宏庆,巨天珍,裴 洁,等.黑龙江省近12年甲醛柱浓度时空变化及其影响因素 [J]. 中国环境科学, 2018,38(6):2001-11.

Liu H Q, Ju T Z, Pei J, et al. Spatial-temporal changes of tropospheric HCHO column density and its impact factors over Heilongjiang Province during 2005~2016 [J]. China Environmental Sciencece, 2018, 38(6):2001-2011.

[11] 刘旻霞,宋佳颖,孙瑞弟,等.近14年西北地区甲醛柱浓度的时空变化研究 [J]. 中国环境科学, 2020,40(6):2321-34.

Liu M X, Song J Y, Sun R D, et al. Spatio-temporal variation of formaldehyde column concentration in Northwest China in the past 14 years [J]. China Environmental Sciencece, 2020,40(6):2321-2334.

[12] 李 璐,巨天珍,高海燕,等.陕西省甲醛柱浓度时空变化及影响因子分析 [J]. 中国环境科学, 2020,40(7):2802-10.

Li L, Ju T Z, Gao H Y, et al. Temporal and spatial variation of formaldehyde column concentration and analysis of its influencing factors in Shaanxi Province [J]. China Environmental Sciencece, 2020, 40(7):2802-2810.

[13] 咸 龙,葛建团,徐 敏,等.珠江三角洲对流层HCHO柱浓度遥感监测及影响因子 [J]. 中国环境科学, 2018,38(9):3221-31.

Xian L, Ge J T, Xu M, et al. Remote sensing monitoring of tropospheric HCHO column concentration and influential factors over pearl river delta, China [J]. China Environmental Sciencece, 2018, 38(9):3221-3231.

[14] Karaca F, Nikov A, Alagha O. NN-AirPol: a neural-networks-based method for air pollution evaluation and control [J]. Int. J. Environ. Pollut., 2006,28(3/4):310-25.

[15] 尹晓梅,李梓铭,熊亚军,等.2014~2017北京市气象条件和人为排放变化对空气质量改善的贡献评估.环境科学, 2019,40(3):1011-1023.

Yin X M, Li Z M, Xiong Y J, et al. Contribution assessment of meteorology conditions and emission change for air quality improvement in Beijing during 2014~2017 [J]. Environmental Science, 2019,40(3):1011-1023.

[16] Yazdi M D, Kuang Z, Dimakopoulou K, et al. Predicting fine particulate matter (PM2.5) in the Greater London Area: An ensemble approach using machine learning methods [J]. Remote Sens-Basel, 2020,12(6):914.

[17] 李 阳,巨天珍,马 成,等.长江三角洲近10年甲醛柱浓度变化及影响因素 [J]. 中国环境科学, 2019,39(3):897-907.

Li Y, Ju T Z, Ma C, et al. The temporal, spatial variation and influencing factor of formaldehyde column concentration in the Yangtze River Delta in the past 10years [J]. China Environmental Sciencece, 2019,39(3):897-907.

[18] Wang M, Chen W T, Zhang L, et al. Ozone pollution characteristics and sensitivity analysis using an observation-based model in Nanjing, Yangtze River Delta Region of China [J]. J. Environ. Sci., 2020,93:13-22.

[19] Jin X M, Holloway T. Spatial and temporal variability of ozone sensitivity over China observed from the Ozone Monitoring Instrument [J]. J. Geophys. Res.-Atmos., 2015,120(14):7229-46.

[20] Muller J F, Stavrakou T. Inversion of CO and NOemissions using the adjoint of the IMAGES model [J]. Atmos Chem Phys, 2005,5:1157-86.

[21] De Smedt I, Muller J F, Stavrakou T, et al. Twelve years of global observations of formaldehyde in the troposphere using GOME and SCIAMACHY sensors [J]. Atmos. Chem. Phys., 2008,8(16):4947-63.

[22] De Smedt I, Van Roozendael M, Stavrakou T, et al. Improved retrieval of global tropospheric formaldehyde columns from GOME-2/ MetOp-A addressing noise reduction and instrumental degradation issues [J]. Atmos. Meas. Tech., 2012,5(11):2933-49.

[23] De Smedt I, Stavrakou T, Hendrick F, et al. Diurnal, seasonal and long-term variations of global formaldehyde columns inferred from combined OMI and GOME-2observations [J]. Atmos. Chem. Phys., 2015,15(21):12519-45.

[24] Li M, Zhang Q, Kurokawa J, et al. MIX: a mosaic Asian anthropogenic emission inventory under the international collaboration framework of the MICS-Asia and HTAP [J]. Atmos. Chem. Phys., 2017,17(2):935-63.

[25] 倪深海,白玉慧.BP神经网络模型在地下水水质评价中的应用 [J]. 系统工程理论与实践, 2000,(8):124-127.

Ni S H, Bai Y H. Application of BP neural network model in groundwater quality evaluation [J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2000,(8):124-127.

[26] 魏加华,李 宇,张建立,等.人工神经网络在水源地影响评价中的应用 [J]. 地球学报, 2001,(3):283-288.

Wei J H, Li Y, Zheng J L, et al. The application of BP neural network to the evaluation of wellhead field influence [J]. Acta Geoscientica Sinica, 2001,(3):283-288.

[27] Li X M, Xiao R B, Yuan S H, et al. Urban total ecological footprint forecasting by using radial basis function neural network: A case study of Wuhan city, China [J]. Ecological Indicators, 2010,10(2):241-8.

[28] 刘金龙,马 程,王 阳,等.基于径向基函数网络的京津冀地区生态系统服务脆弱性评估 [J]. 北京大学学报(自然科学版), 2013,49(6): 1040-1046.

Liu J L, Ma C, Wang Y, et al. Assessing the vulnerability of ecosystem services of Beijing-Tianjin-Hebei Area based on radial basis function network [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2013,49(6):1040-1046.

[29] 徐富强,刘相国.基于优化的RBF神经网络的变量筛选方法 [J]. 计算机系统应用, 2012,21(3):206-8.

Xu F Q, Liu X G. Variables screening methods based on the optimization of RBF neural network [J]. Computer Systems & Applications, 2012,21(3):206-8.

[30] 黄嫣旻,魏海萍,段玉森,等.上海世博会环境空气质量状况和原因分析 [J]. 中国环境监测, 2013,29(5):58-63.

Huang Y M, Wei H P, Duan Y S, et al. Ambient air quality status and reason analysis of Shanghai World Expo [J]. Environmental Monitoring in China, 2013,29(5):58-63.

[31] 古 珊,杨显玉,吕世华,等.基于OMI数据的四川盆地对流层甲醛时空分布特征.环境科学学报, 2019,39(9):2860-2872.

Gu S, Yang X Y, Lü S H, et al. Spatiotemporal variations in OMI satellite-based tropospheric formaldehyde in Sichuan Basin. Acta Scientiae Circumstantiae, 2019,39(9):2860-2872.

[32] Shen L, Jacob D J, Zhu L, et al. The 2005~2016 Trends of formaldehyde columns over China observed by satellites: Increasing anthropogenic emissions of volatile organic compounds and decreasing agricultural fire emissions [J]. Geophys. Res. Lett., 2019, 46(8):4468-75.

[33] 李金珂,曹 静.集中供暖对中国空气污染影响的实证研究 [J]. 经济学报, 2017,4(4):138-150.

Li J K, Cao J. Empirical analysis of the effect of central heating on air pollution in Chian [J]. China Journal of Economics, 2017,4(4): 138-150.

[34] 陈智海,杨显玉,古 珊,等.基于OMI数据研究中国对流层甲醛时空分布特征及变化趋势.环境科学学报, 2019,39(9):2852-2859.

Chen Z H, Yang X Y, Gu S, et al. Spatiotemporal variations and trend analysis of OMI satellite-based tropospheric formaldehyde over China. Acta Scientiae Circumstantiae, 2019,39(9):2852-2859.

[35] Hao J M, He D Q, Wu Y, et al. A study of the emission and concentration distribution of vehicular pollutants in the urban area of Beijing [J]. Atmos. Environ., 2000,34(3):453-65.

[36] 高文康,唐贵谦,辛金元,等.京津冀地区严重光化学污染时段O3的时空分布特征 [J]. 环境科学研究, 2016,29(5):654-663.

Gao W K, Tang G Q, Xin J Y, et al. Spatial-Temporal Variations of Ozone during Severe Photochemical Pollution over the Beijing- Tianjin-Hebei Region [J]. Research of Environmental Sciences, 2016, 29(5):654-663.

Spatiotemporal variation of tropospheric formaldehyde concentration and its driving factors in Yangtze River.

QIAN Yun1, WU Jian-sheng2*, TAN Xi1, LUO Yu-hang1, LU Tian-hua3

(1.Key Laboratory for Urban Habitat Environmental Science and Technology, Shenzhen Graduate School, Peking University, Shenzhen 518055, China;2.Key Laboratory for Earth Surface Processes, Ministry of Education, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, Beijing 100871, China;3.Shenzhen Graduate School, Peking University, Shenzhen 518055, China)., 2021,41(11):4973~4981

This study uses OMI satellite data to analyse the temporal and spatial changes of the tropospheric formaldehyde column concentration in the Yangtze River Delta from 2005 to 2016. The BP and RBFN neural network models are used to perform regression simulation on the tropospheric formaldehyde column concentration at the county scale and analysis of the proportion of emissions from various departments using non-methane volatile organic compounds (NMVOC) data in 2008 and 2010. The results show that the tropospheric formaldehyde column concentration in the Yangtze River Delta urban agglomeration has an increasing trend from 2005 to 2010 and a downward trend from 2011 to 2016. The concentrations are higher in northern Anhui, northern Jiangsu, Shanghai and nearby areas, while those in southwestern Zhejiang are lower. In addition, NMVOC have significantly increased the concentration of formaldehyde in economically developed areas. The industrial sector’s emissions are widely distributed in the Yangtze River Delta, and the VOC emissions from the power sector are much smaller than those from the industrial sector, and the distribution is also very sparse. The amount of VOC emissions generated by residents' lives is between the above two, with a clear North-South differentiation. Those from the transportation sector are mainly concentrated in southern Jiangsu, northern Zhejiang and Shanghai, and are distributed in strips along the transportation lines. What’s more, the fitting accuracy of the neural network can reach 0.6~0.8, which is 0.3~0.4 higher than that of the linear regression, which proves that machine learning algorithms can better simulate the concentration of the formaldehyde column with NMVOC. The VOC emissions generated by residents' lives contribute most to the tropospheric formaldehyde column concentration. Studying the long-term temporal and spatial changes of the tropospheric formaldehyde column concentration and its influencing factors is conducive to in-depth study of ozone pollution, and it also provides a scientific basis for atmospheric governance and policy making.

formaldehyde (HCHO);spatio-temporal variation;BP neutral network;RBF neural network;Yangtze River Delta area

X515

A

1000-6923(2021)11-4973-09

钱 韵(1998-),女,江苏无锡人,北京大学硕士研究生,主要从事地理空间数据、城市发展及其生态环境研究.

2021-03-12

国家重点研发计划(2019YFB2102000)

* 责任作者, 教授, wujs@pkusz.edu.cn