面向系统能力提升的小尺度区域科技创新发展研究

李梅 于怡鑫 张敏 孙艳艳 苗润莲

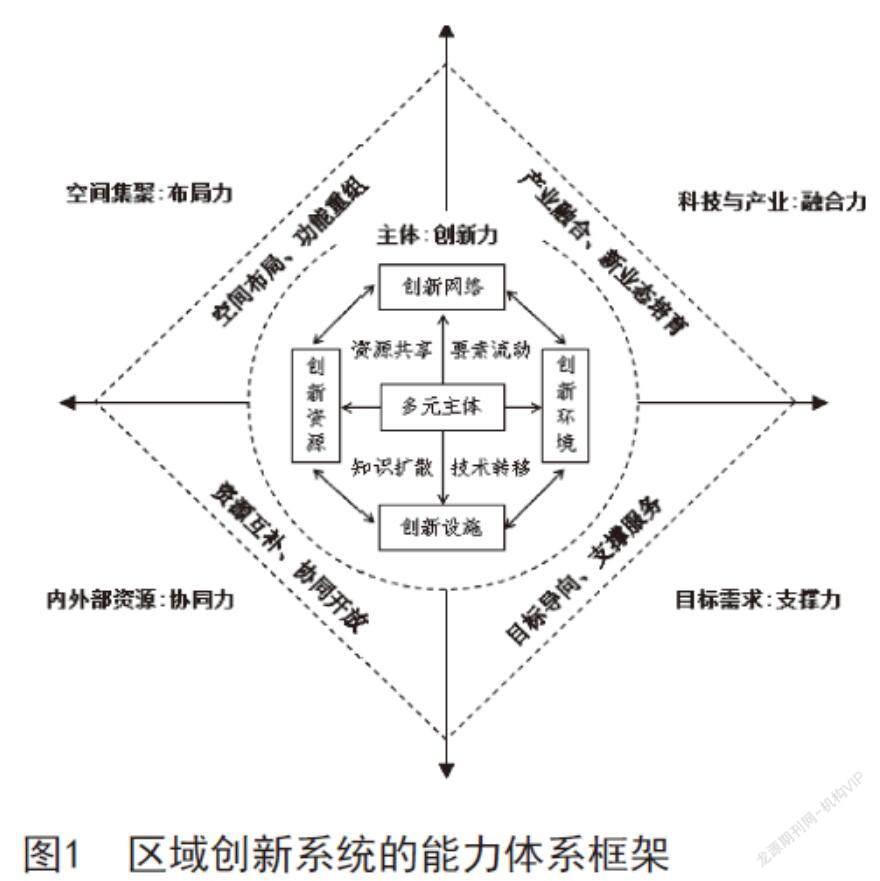

摘要:系统观念是复杂系统科学的基本思想,在自然、经济、社会等多个领域的应用场景中也在发挥重要影响。以系统能力提升视角研究区域创新问题能够对区域科技发展规划的制定提供新的思路,更加能够体现其系统性、整体性、层次性和开放性。基于区域创新系统的概念、特征,从多维度多层级构建了区域创新系统的“1+4”能力体系框架,其中,“1”是指创新力,“4”是指布局力、融合力、协同力和支撑力,并以北京市东城区——城市小尺度区域为案例,探讨基于系统能力提升的区域科技创新发展思路与对策,为制定该区域科技发展规划提供依据。

关键词:区域创新系统;系统能力;发展思路;北京市东城区

DOI:10.3969/j.issn.1674-7739.2021.06.007

党的十九届五中全会提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,更是把“坚持系统观念”作为我国“十四五”时期经济社会发展必须遵循的一个重要原则,这充分反映了自觉运用系统观念统筹推进我国经济社会发展的现实紧迫性和重要性。[1]新时代,习近平总书记对科技创新的要求从“创新活动”视角和层面提升到了“创新体系”的系统视角和层面。[2]系统能力是衡量区域创新综合能力和区域创新效率的重要标准,从系统能力视角去研究一个区域的创新发展,对构建完善的区域创新体系以及区域科技发展规划的制定具有重要的指导意义。

一、区域创新系统的定义及内涵

有关区域创新系统的概念学术界尚未达成共识,学者们从不同视角进行了定义,也有学者将其理解为区域创新体系。库克等人(1996)认为区域创新系统是由在一定的地理范围内相互分工与关联的生产企业、研究机构和高等教育机构等构成的区域性组织体系,这种体系支持并产生创新。[3]甘晓龙和徐志松(2008)认为区域创新系统是指在一定经济区域内参加新技术发展和扩散的企业、大学、科研机构、中介服务机构以及政府组成的,为创造、储备、使用和转让知识、技能和新产品的相互作用的网络系统,它包括创新活动的主体、主体间的联系和运行机制、创新环境等基本构成因素,其中主体是创新系统的核心。[4]由此可见,区域创新系统是在某一区域内的企业、大学、科研机构、中介机构以及政府部门相互作用而形成的创新网络系统,在这系统内创新主体通过构建紧密的关系网络,营造并优化区域创新环境,有效降低不同类型主体间的沟通成本、交易成本等,实现创新功能与价值。

按照系统论,系统功能与系统要素、结构、环境都有密切的关系,其中与结构关系尤为突出。系统结构是系统功能的内在根据,功能是结构的外在表现。邹再进和郑治伟(2008)从两个角度表述系统结构:一是从要素来看,区域创新系统由创新主体、创新资源和创新环境三部分构成;二是从区域创新的过程来看,区域创新系统由区域知识创新系统、区域技术创新系统、区域知识传播系统和区域知识应用系统。[5]尽管学者们观点不同,但区域创新系统主要包含主体子系统、运作子系统和环境子系统三个子系统已经达成共识。尽管区域创新系统的定义尚未获得一致看法,但综合已有的研究成果得出,其基本内涵可以理解为:区域创新系统研究的是特定时空范围内的创新问题,是在一定地理空间范围内的企业、大学、科研机构、中介机构、政府等创新主体,一方面通过相互的互动以及要素流动,构成区域创新系统的组织结构、空间结构等关系结构,另一方面通过创新网络结构自身组织及其与创新环境的相互影响维持创新活动的运行,逐渐形成区域创新网络,实现创新功能,并作为开放系统,对外部的社会—经济—自然复合生态系统产生影响。

二、区域创新系统的能力体系框架

从现有文献资料来看,区域创新系统的能力相关研究成果较少,大多学者研究的是区域创新能力方面,包括区域创新能力相關理论、测度评价、影响因素与机理、实证研究等各个方面。但事实上区域创新能力不完全等同于区域创新系统的能力,区域创新能力仅是系统能力的一个重要方面,因此,这些研究成果在实际制定区域创新发展战略和规划过程中无法提供系统的支撑,迫切需要以系统视角去统筹考虑区域创新发展问题,需要将区域科技创新发展放在更大的空间和维度中展开,通过不同发展程度、不同类型、不同层级的系统之间的协调,以实现多维度多层次协调问题的连通。基于已有区域创新系统相关研究成果,以提升系统性、开放性、联动性和协同性为目的,除了区域自身创新系统之外,还要综合考虑产业系统、空间系统、社会经济系统等多个维度,从系统能力视角去构建区域创新系统的能力体系框架。

区域创新系统的能力体系框架既要考虑系统本身的特点,还要考虑区域现实情况。通常,系统具有整体性、层次性、开放性、目的性、稳定性等基本特征。基于区域创新系统的特征以及能力提升目标,构建“1+4”区域创新系统的能力体系框架,其中,“1”是创新力,是指企业等微观主体的创新能力;“4”是指布局力、融合力、协同力和支撑力,即空间布局能力、产业融合能力、内外部资源协同能力、支撑服务能力。这些能力通过纵横交织的创新网络相互作用、相互影响,共同构成区域创新系统的基本能力(图1)。

在“1+4”能力体系框架中各个能力所起到的作用有所不同,具体如下:

(1)创新力是区域创新发展的根本和核心。在区域创新系统中,企业、大学、科研机构等主体是创新活动的“细胞”,他们在区域创新系统中发挥着各自的作用。其中,主体间的产学研有效协作是提升区域创新的“内生力”,政府部门作为创新资源的监督管理者,通过搭建完善信息平台、改善营商环境和政策环境等措施,面向区域创新需求快速并高效的组织各方资源,实现政策目标。区域则通过完善创新基础设施、整合创新资源、构建创新网络、营造创新环境,建立以企业为主体、市场为导向、产学研结合的区域技术创新体系。(2)布局力是区域创新发展的战略引领。自20世纪初韦伯的工业区位论开始,国内外学者对创新空间的研究和实践不断发展,尤其到20世纪80年代之后取得了突破性发展,创新资源的空间集聚对创新能力的促进作用已成共识,从国家层面到地方层面都将优化创新空间布局作为地区科技创新发展的主要驱动力,重构区域创新功能,加快提升区域创新能力。(3)融合力是区域创新发展的驱动。融合力是指产业层面的融合渗透能力。随着数字技术的快速发展,不同产业或同一产业不同行业相互渗透、相互交叉,并融合为一体,产生了大量产业新业态。当前,基于数字技术实现地区产业融合成为现实选择。(4)协同力是区域创新发展的推动。协同力是指内外部资源的整合和协同创新能力,包括跨区域、跨部门、跨领域、跨层级的协作能力。资源依赖与互补是区域协同创新的动力之源,区域协同创新的“创新”特征主要体现在区域内不同类型、层级子系统之间资源要素的顺畅流动、基于分工和联系而形成的协同创新网络。[6]协同创新已成为打破区域发展壁垒、推动区域一体化发展的重要路径。(5)支撑力是区域创新发展的保障。随着知识经济时代的到来,科技与经济的联系日益密切,区域创新系统已成为区域经济发展的“动力系统”。[7]创新系统作为区域社会经济系统的重要组成部分,与区域社会-经济-自然复合系统相互作用、相辅相成,引领并支撑区域社会经济发展中重大创新需求。

在区域科技创新体系中,创新主体在国家战略实施、区域创新政策、科学技术市场供求、社会文化氛围等创新环境作用下,通过自主创新及技术创新能力、创新资源的空间布局能力、科技与产业融合能力、内外部资源协同能力、区域发展支撑服务能力等五大能力的提升,实现区域资源整合、创新活力激发、产业链创新链融合,达到创新资源优化配置,维持区域创新系统的稳步运行,创新引领支撑区域可持续发展。

三、面向系统能力提升的区域科技创新发展——以北京市东城区为例

从系统能力的视角探讨区域创新发展路径对提升区域创新总体效能,制定区域科技创新发展规划具有重要指导意义。北京市东城区是首都功能核心区的重要组成部分,地位特殊,责任重大。“麻雀虽小,五脏俱全”,北京市东城区地域面积虽小,但它既是城市区域系统中的一部分,也是相对独立的小尺度区域系统,区域创新体系构建中面临的矛盾和问题具有典型性。因此,本文以北京市东城区——城市小尺度区域为案例,以系统能力提升为着力点探讨区域科技创新发展问题,为小尺度区域科技发展规划研究提供可行思路和借鉴。

(一)研究区概况

东城区地处北京中心城区东部,与西城区共同构成首都功能核心区,面积为41.84平方公里,人口为79.4万人,地区生产总值为2 910.4亿元,人均地区生产总值达36万元,第三产业占比为97%。截至2019年,东城区内国家级高新技术企业共644家,处于全市中等水平;全区专利授权量7 721件,其中发明专利授权量2 580件;技术合同交易额达477亿,稳居全市中上游。区域内集中了中央国家部委26个、国家部级事业单位12个、央企总部10个,国民信托、光线传媒等重点非公企业300多家,[8]尤其是基础医学、中医药科学、能源科学和体育科学等领域的顶级科研资源,技术和领域优势突出。从产业发展情况来看,近年来,以科技服务和信息服务、文化科技融合、金融服务为代表的现代服务业蓬勃发展。

(二)研究区创新系统能力现状

近几年,在内外部环境变化、自身发展需求驱动下,东城区企业迁移现象明显,科技创新系统处于不稳定状态,区域创新系统重构压力趋大,进入更新迭代期。通过调研得出,东城区创新体系和系统能力存在如下突出问题:(1)本土企业创新力有待提升。本土企业创新实力薄弱,区域内具有竞争实力的龙头企业数量较少,前沿技术和高端人才储备不足;产业过分依赖少数实力强的企业,未形成合理的创新能力层级梯度。(2)区域规划和布局能力有待加强。目前,东城区留给科技创新的空间十分有限,且产业用地和居民用地相互交错,用地分散、破碎化现象严重;园区规模普遍较小、分散,园区之间尚未形成良好的联动和黏性,难以形成合力,迫切需要通过布局能力的提升去实现集聚效应。(3)央地协同和跨区联动不足。国家级创新资源聚集,但本土化创新网络尚未构建,央地联动不足。(4)产业融合力亟待加强。目前,地区内信息产业主要以信息传输为主,从事人工智能、大数据等新一代信息技术企业数量较少,尤其是行业龙头企业,尚未形成以数字科技为引领的产业融合体系。而支柱产业之一的文化产业增加值占GDP的比重逐渐下降,文化与科技融合缺乏顶层设计,科技企业对文化产业链各环节的技术需求和应用场景关注不够,加上疫情影响,文化产业复苏充满不确定性,迫切需要转型升级和培育新业态。

(三)基于系统能力提升的东城区科技创新发展对策

基于东城区当前面临的问题,结合区域创新系统的能力体系框架,本着“整体推进、要素融合、协同耦合”原则,提出以下创新发展对策与建议。

1.创新力提升:提升自主研发能力,营造良好创新生态环境

提升自主创新能力是创新东城建设的关键。东城区应发挥区位优势积极引进和培育总部企业、龙头企业,打造产学研深度融合的创新生态。一是发挥东二环总部经济带优势和区位优势,积极引进和培育总部企业、头部企业等实力强的企业,增强主体的创新实力;鼓励中小企业加大研发投入,构建开放式技术创新体系,增强以科技创新为核心的企业竞争力。二是聚焦重点发展领域实施高端科技人才引进与培育计划,优化区域人才发展环境,完善人才服务保障措施,以及营造有利于创新人才成长和发挥作用的体制机制。三是依托医疗健康领域一流科技资源,聚集一批高层次产学研合作创新人才,突破一批核心、关键和共性技术,取得一批重大产学研合作成果;加强产学研技术供给与需求对接,推进科技资源开放共享,加快科技成果转化,服务和支撑北京国际科技创新中心。四是通过加强创新基础层次网络、提升知识产权服务水平、完善创新政策体系与机制、构建创新创业服务生态体系等措施,构筑创新创业新生态,持续激发创新潜能。

2.布局力提升:优化创新空间布局,提升城市创新功能

经调查得出,东城区与世界许多大城市的中心城区一样,面临着发展空间受限、工业企业外迁、传统生产要素减弱、产业结构不优、空间碎片化等诸多制约因素。如何让旧空间变新载体,激活存量空间,激发老城創新活力,是东城区科技创新发展要解决的重要问题。因此,一方面要优化创新空间布局,综合考虑区域功能、产业分布、空间形态等相关要素,发挥东二环总部经济带研发创新和高端服务业集聚优势,北二环、南二环创新资源要素集聚优势以及功能类型多样的胡同创意工场、文创园、孵化器等“微型”园区优势,构建“一带两翼、五区支撑、多点联动”创新布局;另一方面应以嵌入式发展模式打造无边界创新街区。东城区顺应“科技回归都市”浪潮,发挥自身独特优势,以老城区保护与改造提升为契机,打造“生产、生活、生态”三生融合的无边界创新街区,重点围绕文创、大健康、科创等高附加值产业,以分工细化加快形成现代服务业集聚地,完善“孵化器”和“加速器”、联合办公空间以及公共实验空间等创新空间体系。

3.融合力提升:创新引领产业融合发展,催生新产业新业态

随着人工智能、大数据、5G等信息技术的发展,数字技术成为产业融合创新的新动力,推动产业向数字化转型是实现区域高质量发展的重要举措。[9]东城区应结合产业基础和区域重大需求,发挥区位、技术优势,积极推动科技与产业的深度融合。一是激发数字经济新动能,打造创新服务强区。以数字技术推动产业融合创新,加快数字产业化、产业数字化,大力发展数字经济。例如,发挥5G等技术的优势,以应用场景为导向,构建数字技术引领的产业融合体系;推动以数字技术赋能产业升级,积极培育新业态新模式。二是以文化科技融合为特色,为文化东城建设激发创新动能。积极培育并扶持“高精尖”文创企业、文创人才和文创品牌,孵化中小微文创企业;搭建文化与科技供需对接服务平台,解决文化企业和科技企业的需求鸿沟,加快形成科技创新链与文化产业链的有效对接;支持大数据、云计算等技术与出版业、文化旅游等传统产业的融合创新,加快传统产业数字转型升级,积极培育微电影、网络直播、网络文学等“互联网+”新业态。

4.协同力提升:构建协同联动新格局,实现区域共赢发展

加强央地协同能力和跨区域是解决当前及未来东城区科技发展困境的有效途径。一是通过央地合作加快推动区域协同创新网络形成。加强与协会等组织的联动协作,整合成果、人才等信息,建立优质科技成果转化推介平台,提升区域辐射带动和影响力;以协作机制创新和试点示范为依托,着力破解制约央地协同发展和要素流动的障碍,助推央企本土化创新网络构建,重塑区域协同创新网络。二是加强与周边地区的深度合作和联动发展,尤其是与“三城一区”科技资源融通对接。通过举办定期项目路演、推介会、洽谈会等形式,引导“三城一区”高校、科研院所、科技型企业参与东城区产业发展以及城市现代化治理;支持东城区企业利用“三城一区”科研设备、专业平台、技术成果以及投融资等方面的优势,开展科技服务、信息技术和文化科技领域的创新,促进地区产业提质增效。三是加强与周边兄弟区开展合作和联动发展。鼓励企业与西城、朝阳等周边地区合作开展信息技术、文化创意、健康管理服务等领域的研发应用,突破自身科技发展瓶颈。加强与城市副中心、雄安新区“两翼”联动发展,聚焦医学、体育等优势领域,实现产业对接协作。

5.支撑力提升:实施场景驱动战略,“科技+”助力和谐宜居之都建设

以应用场景为导向,发挥科技创新在和谐宜居之都建设中的支撑作用,为城市发展注入新动能,是东城区科技规划应考虑的重要问题。一是加强科技+文化资源保护与利用,助力全国文化中心建设。支持老城保护与现代科技“跨界融合”,做好文化遗产和典籍资源的数字化工作;推动文博、非遗的数字化保护,建设非物质文化遗产数字博物馆,支撑“文化金三角”“故宫以东”“大戏东望”等品牌建设,提升地区文化软实力。二是加快构建数字政府,全面提升政府治理水平。东城区作为数字政府建设实践标杆,通过政府部门大数据中心建设,推动政府资源和社会服务整合、数据协同,不断完善网格化政务服务体系。三是加快建设新型智慧城市,破解“大城市病”难题,通过推进“城市神经元网络体系”建设,提高城市运行效率。

四、结语

区域创新系统的能力提升是一项系统工程,也是一项立足当前、放眼长远的战略性工程。以系统能力视角研究区域创新发展问题为区域科技发展策略以及战略规划的制定等提供新的思路框架,更加能够体现其系统性、整体性、层次性和开放性。当前,区域创新系统各个子系统之间相互割裂、联动机制不足等现象十分普遍,地区政府迫切需要建立科学的系统思维,通过创新力、布局力、融合力、协同力、支撑力等五大能力的提升,提升区域整体创新效能。

说明:本文系“北京市东城区‘十四五时期科技发展规划”的阶段性研究成果。

参考文献:

[1]何毅亭.科学把握和运用系统观念[N].人民日报,2021-02-03-(09).

[2]顾保国.坚持系统思维 寻求经济动态平衡——学习习近平总书记的系统思维方法[J].新湘评论,2020(4):37-39.

[3]黄志亮.区域创新系统理论及其应用研究述评[J].当代经济研究,2008(8):21-25.

[4]甘晓龙,徐志松.区域创新系统能力成熟度研究[J].时代经贸旬刊,2008(S4):49.

[5]邹再进,郑治偉.论区域创新系统的结构[J].农村经济与科技,2008,19(9):78-79.

[6]龚轶,王峥,高菲.城市群协同创新系统:内涵、框架与模式[J].改革与战略,2019,35(9):61-70.

[7]张磊.区域创新系统与区域经济发展的协调性及测度研究[D].天津:河北工业大学,2006.

[8]张立.有的放矢:推动文化与科技深度融合[N].人民日报,2019-05-15(13).

[9]吴君杨.打造数字科技与经济发展深度融合的“新实体经济”[J].中国党政干部论坛,2020(12):69-71.

Research on the Development of Science and Technology Innovation in Small Scale Region for the Enhancement of System Capability

Li Mei, Yu Yixin, Zhang Min, Sun Yanyan, Miao Runlian

(Beijing Academy of Science and Technology, Beijing100044,China)

Abstract: System concept is the basic idea of complex systems science, and plays an important role in the application scenarios of nature, economy, society and other fields. The study of regional innovation from the perspective of system capacity improvement can provide new ideas for the formulation of regional science and technology development plan, which can better present its systematic quality, integrity, level and openness. Based on the concept and characteristics of regional innovation system, this paper constructs the "1+4" Capability system framework of regional innovation system from multi-dimensional and multi level, in which "1" refers to innovation ability, and "4" includes layout force, integration force, synergy force and supporting force. Taking Dongcheng District of Beijing as an example, this paper discusses the development ideas and countermeasures of regional science and technology innovation based on the improvement of system capacity, and provides a basis for the formulation of the regional science and technology development planning.

Key words: regional innovation system; system capability; development ideas;Dongcheng District of Beijing

责任编辑:王 缙