中高温大曲产酯酵母代谢产酯性能研究

刘 君,李玲珊,赵文鹏,袁思棋,2

(1.四川轻化工大学生物工程学院,四川宜宾 644004;2.江南大学-泸州老窖集团有限责任公司博士后科研工作站,四川泸州 646000)

目前,中国市场上知名白酒和高品质白酒都是采用传统大曲法酿造。大曲当中包含各种各样的微生物,例如霉菌、酵母、细菌等,它是一种多细菌混合的(酶)制剂,不同的发酵环境可以使不同的菌株成为优势菌[1],从而改变酒体成分,造成其香味差别。白酒中目前已发现的四大主要酯类是乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯和丁酸乙酯[2-3]。

产酯酵母主要属于产膜酵母或假丝酵母,其中大多数为异形汉逊酵母,少数为小圆形酵母,能产生以酯香为主体的香味物质。产酯酵母不是微生物学上的分类名称,它是一类能够代谢产生酯类物质的酵母菌总称。其所产生的酯随菌种、培养条件及生产工艺的不同而存在差异[4]。在生产白酒时,可以利用产酯酵母提高酒的主体香物质含量,同时亦可对乙酸甲酯、辛酸乙酯等次要香味物质的产量产生影响。本文先从某知名酒厂大曲中筛选目标酵母,以其为菌种进行发酵,然后通过对发酵产物中酯的含量进行对比,进而筛选出1 株产酯最高的酵母进行发酵产酯条件优化,最后根据响应面得出最优发酵条件,旨在为中国白酒传统酿造工艺菌种库保存1株中高温大曲高产酯酵母。

1 材料与方法

1.1 材料、试剂及仪器

曲样:川南某三家知名浓香型酒厂大曲。

试剂及耗材:冰乙酸、95%乙醇(分析纯)、氢氧化钠、浓硫酸、葡萄糖、可溶性淀粉、半乳糖、麦芽糖、蔗糖、酵母膏、蛋白胨、硝酸钠、硫酸铵、硫酸亚铁、硫酸镁、磷酸二氢钾、硫酸锌、氯化钙。

麦芽汁培养基:麦芽汁70 mL,蒸馏水1000 mL,氯霉素0.1 g,pH值调至7。

麦芽汁琼脂培养基:麦芽汁70 mL,琼脂粉15 g,蒸馏水1000 mL,氯霉素0.1 g,pH值调至7。

仪器设备:超净工作台、显微镜、恒温培养箱、恒温干燥箱、数显酸度计、立式自动高压蒸汽灭菌锅、培养皿、酒精灯、移液枪、酒精棉、接种环、高速离心机、PCR扩增仪、酸式滴定管、铁架台。

1.2 试验方法

1.2.1 酒曲中酵母的分离与纯化

酒曲的富集培养:选取外形完整、颜色正常、质地均匀的大曲,研碎成粉末后称取5 g 样品加入到20 mL 麦芽汁培养基中,然后在温度28 ℃,转速140 r/min培养箱中培养24 h。

平板分离:将富集培养物稀释成10-1~10-7的梯度悬液。每个稀释浓度分别吸取稀释液0.1 mL分别涂布到3 个麦芽汁固体平板中,28 ℃培养箱中培养48 h。

酵母菌的筛选与纯化:选择平板上生长良好的酵母菌接种于麦芽汁固体培养基上,在28 ℃培养箱中培养2 d,再次选取形态不同的单菌落划线接种并传代2 次,经镜检确定为单菌落后,选取长势较好菌种,接种于麦芽汁培养基中,在温度28 ℃,转速140 r/min 下培养24 h,吸取1 mL 菌液混合1 mL 无菌甘油于-20 ℃保藏。

1.2.2 酵母菌的鉴定

酵母菌的菌落特征:菌落奶油状,乳白色,黏稠,边缘平滑,表面平坦,反光,细胞椭圆形。挑取菌落制片:在载玻片上滴上一滴水然后挑取少量菌混合均匀并干燥固定,并用孔雀绿染色10 min,再用95%乙醇脱色20 s后用水冲洗干净,再用品红复染5 min并水洗干燥镜检[5-6]。

1.2.3 膜发酵筛选实验

配制麦芽汁培养基500 mL 并加入葡萄糖5 g、蛋白胨2.5 g、氯化钙0.25 g、乙醇2.5 mL、乙酸0.5 mL得到发酵用培养基,并分装为50 mL每瓶灭菌待用。将上一步得到的不同类型的菌液分别吸取1.5 mL加入到冷却后的50 mL 麦芽汁发酵培养基当中,在温度30 ℃,转速140 r/min下发酵3 d。

1.2.4 酯含量的测定

总酯的测定:取发酵液35.0 mL,用0.1 mol/L的NaOH 标液中和。加0.1 mol/L 的NaOH 标液25.0 mL 进行皂化,加盖置于暗处反应24 h,然后用0.1 mol/L 的H2SO4溶液滴定,记录消耗的硫酸体积。另外使用空白三角瓶的样液作为对照[7-9]。总酯计算公式如下:

X=(C1×25-Y×C2×2)×0.088×1000/35

式中:X——总酯含量,g/L;

C1——氢氧化钠浓度,mol/L;

C2——硫酸浓度,mol/L;

Y——H2SO4滴定消耗体积,mL。

1.2.5 产酯发酵培养条件优化的单因素实验

分别以碳源种类(可溶性淀粉、半乳糖、麦芽糖、葡萄糖、蔗糖)10 g/L,氮源种类(酵母膏、蛋白胨、硝酸钠、硫酸铵)5 g/L,无机盐种类(硫酸亚铁、硫酸镁、磷酸二氢钾、硫酸锌、氯化钙)0.5 g/L,乙酸添加量(0%、0.5%、1%、1.5%、2%),乙醇添加量(3 %、4 %、5 %、6 %、7 %),发酵温度(25 ℃、30 ℃、35 ℃、40 ℃、45 ℃)、转速(90 r/min、120 r/min、150 r/min、180 r/min、200 r/min)、发酵时间(1 d、2 d、3 d、4 d、5 d)、接种量(1 %、2 %、3 %、4 %、5 %)进行单因素试验,由于试验设备的精度以及试验人员自身因素的影响,每组试验重复进行3次。

在单因素实验基础上,通过SPSS 对单因素数据进行处理分析,以碳源、氮源、无机盐3 个影响最大的因素为试验因素,因素与水平见表1。

表1 培养条件优化因素与水平

1.2.6 响应面设计

配制麦芽汁培养基,先加入乙酸0.5 %、乙醇5 %、接种菌液3 %,并分别按照可溶性淀粉添加量5 g/L、10 g/L、15 g/L,蛋白胨添加量1 g/L、3 g/L、5 g/L、磷酸二氢钾添加量0.1 g/L、0.3 g/L、0.5 g/L在温度30 ℃,转速150 r/min 下发酵3 d,取菌液40 mL 于50 mL EP 管中,在8000 r/min 的条件下离心3 min 后取上清液35 mL 于100 mL 三角烧瓶中,并加入25 mL 的0.1 mol/L 氢氧化钠在暗处反应24 h,然后用0.05 mol/L 的硫酸进行滴定直到pH7 左右,记录消耗的硫酸体积并根据公式计算得出发酵液酯含量。

2 结果与分析

2.1 产酯条件优化单因素试验结果分析

2.1.1 碳源种类对产酯量的影响

筛选菌株不同碳源产酯实验结果显示,可溶性淀粉对产酯量的影响最大,葡萄糖次之,半乳糖的影响最小,各种类碳源对产酯量的影响情况见图1。

图1 碳源种类对产酯量的影响

对碳源种类中可溶性淀粉浓度进行优化之后,产酯量出现先增长后趋于平稳的趋势,可溶性淀粉添加浓度为10 g/L 时酯含量最高,其他优化浓度对酯含量影响见图2。

图2 可溶性淀粉添加量对产酯量的影响

2.1.2 氮源种类对产酯量的影响

所筛菌株不同氮源产酯量检测结果显示蛋白胨对产酯量的影响最大,硝酸钠次之,硫酸铵影响最小,图3 是实验选定氮源对实验菌株产酯量影响详细情况。

图3 氮源种类对产酯量的影响

蛋白胨添加量在3 g/L 时酯含量最高。整体呈现出先增长后趋于稳定,稳定之后有一些下降趋势可能是由于有些酯类物质挥发所致。具体参见图4。

图4 蛋白胨对产酯量的影响

2.1.3 无机盐对产酯量的影响

无机盐对所筛选菌株产酯量的影响不大,除磷酸二氢钾和硫酸锌相对其他无机盐有一定影响外,其他无机盐的产酯量均达到2.0 g/L(图5)。

磷酸二氢钾添加量在0.5 g/L时酯含量最高,但整体相差不大。具体参见磷酸二氢钾对产酯量的影响见图6。

图6 磷酸二氢钾对产酯量的影响

2.1.4 乙酸添加量对产酯量的影响

随着乙酸添加量的增加,所筛产酯酵母菌株产酯量呈现先上升后基本趋于平稳,当乙酸添加量为0.5 %时产酯量达到最高,稳定之后有些许下降的趋势可能是部分酯类消耗挥发所致见图7。

图7 乙酸添加量对产酯量的影响

2.1.5 乙醇添加量对产酯量的影响

乙醇添加量为5%时产酯量到达峰值,分析原因应是随着发酵的深入,发酵本身就会产生乙醇,过量的乙醇对产酯酵母的产酯性能有了一定的抑制作用,乙酸乙酯的生成受阻,乙醇添加量对产酯量的影响详见图8。

图8 乙醇添加量对产酯量的影响

2.1.6 发酵温度对产酯量的影响

随着发酵温度的升高,产酯量呈现先升后降的趋势,发酵温度为35 ℃时产酯量达到最高。原因应是当温度过低或过高时,酵母菌胞内酶活力均会降低,酯化能力较弱,酯的累积量自然降低不少,不利于产酯,且温度的升高会加速酯类物质的水解及挥发,发酵温度对产酯量的具体影响情况见图9。

图9 发酵温度对产酯量的影响及误差线使用

2.1.7 发酵时间对产酯量的影响

发酵时间为3 d 时产酯量可到达高峰值,随着发酵时间的继续延长,产酯量呈逐渐下降的趋势,可能原因是随着时间的延长累积产生的酯开始挥发,具体影响见图10。

图10 发酵时间对产酯量的影响

2.1.8 摇床转速对产酯量的影响

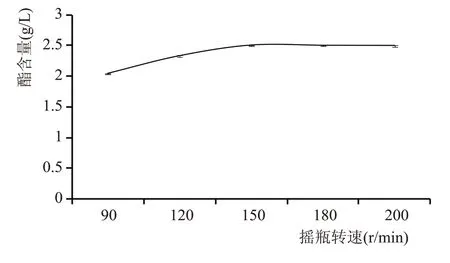

随着摇瓶转速的不断增加,产酯量呈现先升后平稳的趋势,当摇瓶转速为150 r/min时产酯量达到最高。摇瓶转速对产酯量的影响情况见图11。

图11 摇瓶转速对产酯量的影响

2.1.9 接种量对产酯量的影响

当接种量在2%时酯含量即能达到3.0 g/mL以上,再增加菌株接种量其产酯量的变化不再明显见图12。

图12 接种量对产酯量的影响

2.2 响应面优化结果分析

采用Design Expert 8.0.6.1软件对表2中的数据进行多项拟合回归,并获得酯含量(Y)对可溶性淀粉浓度、蛋白胨浓度、磷酸二氢钾浓度的二次多项回归方程:酯含量=3.55-0.11 A-1.250E-004 B-6.375E-003 C-0.050 A B+0.012 A C+0.000 B C-0.41 A2-0.37 B2-0.64 C2利用自变量同编码变量的变换公式(Xi=(xi-x0)/Δ,Δ 为自变量步长,Xi 为自变量编码值,xi 为自变量实际值,x0 为自变量在中心处实际值)将全变量编码水平的二次回归方程转换为全变量非编码水平的二次回归方程:酯含量=-0.25985+0.31897A+0.610298B+9.40662C-5.02500E-003AB+0.012250AC+1.38778E +0.016BC-0.016446A2-0.093350B2-15.93500C2

表2 经响应面优化的酯含量记录表

进一步对回归模型进行方差分析,结果见表3。由表3 可知,该模型极显著(p<0.0001),失拟项P=0.2115>0.05(不显著),说明该回归模型可靠,可用于该三因素的优化。

表3 方差分析结果

可溶性淀粉浓度与磷酸二氢钾浓度的3D 响应面模型可以看出模型图几乎成椭圆形,说明可溶性淀粉与磷酸二氢钾对酯含量均有很好的影响力,且图像坡度较陡,表明两者对酵母产酯的交互作用影响较大。椭圆中心点基本落于中心位点,说明可溶性淀粉浓度与磷酸二氢钾浓度对酵母产酯的影响效应基本相同。蛋白胨浓度与磷酸二氢钾浓度的3D 响应面模型可以看出模型图几乎成椭圆形,说明蛋白胨与磷酸二氢钾对酯含量影响力较好,且图像坡度较陡,表明两者对酵母产酯的交互作用影响较大。椭圆中心点基本落于中心位点,说明蛋白胨浓度与磷酸二氢钾浓度对酵母产酯的影响效应基本相同。可溶性淀粉浓度与蛋白胨浓度的3D 响应面模型可以看出模型图偏向于圆形,说明可溶性淀粉与蛋白胨对酯含量的影响效应不显著,图像坡度不明显,这表明两者对酵母产酯的交互作用并无十分显著影响,坡度整体偏向于可溶性淀粉,可以判断出可溶性淀粉浓度变化对酵母产酯的影响大于蛋白胨浓度对酵母产酯的影响。

图13 可溶性淀粉浓度、蛋白胨浓度、磷酸二氢钾浓度三因素交互作用对产酯量的影响

表4 响应面模拟最佳发酵条件表

据响应面优化给出最优模拟条件为:可溶性淀粉添加量9.35 g/L、蛋白胨添加量3.02 g/L、磷酸二氢钾添加量0.30 g/L时估计可获得最大酯含量为3.56 g/L。

3 结论

以川南知名酒厂大曲中酵母为试验对象,分别检测了碳源、氮源、无机盐、乙酸、乙酸、温度、转速、接种量等因素对其发酵代谢性能的影响,采取单菌株单因素与响应面相结合发酵试验方案,优化其代谢产酯条件,单因素试验结果表明,碳源、氮源、无机盐对发酵的影响最为显著。进一步对碳源、氮源、无机盐中影响最为显著的物质再次进行梯度优化并进行响应面试验,结果显示,当可溶性淀粉添加量为9.35 g/L、蛋白胨添加量为3.02 g/L、磷酸二氢钾添加量为0.3 g/L时,该筛选分离所得菌株具备最大产酯能力为3.56 g/L。