古代长江三角洲地区的水运交通

陆晔 巫骁

(南京市博物总馆,江苏 南京 210000)

长江三角洲地区位于长江流域下游,由于这片区域河道纵横,自古便有“舟楫之国”的说法,这里农业发达,物产丰富。长江三角洲地区因众多的沿江沿河港口、丰富的水道以及先进的造船工艺,成了我国古代南方地区水上交通最为繁忙的区域。

1 长江三角洲的水文特征对于航运的优势

径流条件:鄱阳湖和洞庭湖为长江流域上游两大湖泊,因洞庭湖、鄱阳湖等湖泊的蓄水能力强,有削峰补枯的调节作用,使得长江三角洲地区的河网即使在枯水期也拥有较大的径流,使其拥有通畅的航道和深水岸线。同时长江流域含沙量相对较小,除金沙江中游、嘉陵江中上游等局部河段含沙量在1~10千克/立方米外,大多数河流在1千克/立方米以下,长江年平均含沙量仅0.54千克/立方米。河流的含沙量会直接影响船舶的吃水量,船舶吃水大小反映了船舶的大小,继而影响其装置货物的容积。即吃水越大,船体越大,所载货量也越多,航运价值也就越高。长江三角洲地区河段含沙量小,航道深,河道不易淤积,有利于船舶航运。据测绘数据,从吴淞口至南京的长江水道可以保持10米水深,基本畅通。

潮汐条件:由于受天体运行的影响,长江河口的平均潮汐差能达到2.5米,通航中可利用的水深条件良好。

避风条件:相比东南部沿海地区,长江三角洲所处地域受台风影响并不频繁,且河口内风浪小,可以获得良好的避风条件。

地形气候条件:长江三角洲是平原地区,地势平坦,水流平缓,降水丰富均匀,流量季节变化小,地区气候温暖,雨量充沛,汛期时间长,冬季最低气温在零下4摄氏度左右,无结冰期,航运条件优越。

2 古代港口

2.1 扬州

东周末年扬州建城,始称广陵。公元486年(周敬王三十四年),吴国在邗江(《水经注》称韩江)旁建邗城挖河沟,使长江和淮水相连,大致从今天的扬州市南长江北岸起,到今淮安清江市淮水南岸为止,是我国最早的人工运河,今天的运河段即是古邗沟。扬州的繁荣离不开大运河的开凿,大运河虽以东都洛阳为中心,但是连接大运河南北的扬州因处于通航能力好的长江流域成了焦点,因此大运河的开凿使得扬州成为仅次于两京(长安,洛阳)的大都市。

由于扬州处于大运河与长江的交汇点,成为重要的物资集散中心。古书记载:“维扬万贞者,大商也,多在于外,运易财宝以为商。”“扬州地当冲要,多富商大贾,珠翠珍怪之产”。扬州物产极为丰富,据《新唐书》记载扬州所产土贡有:“金、银、铜器、青铜镜、绵、蕃客袍锦、被锦、半臂锦、独窠绫、殿额莞席、水兕甲、黄米、乌节米、鱼脐、鱼鱼夸、糖蟹、蜜姜、藕、铁精、空青、白芒、兔丝、蛇粟、括姜粉。”扬州更是历代盐铁转运之地,总汇东南财税,政府也会在此开设店铺进行贸易,使之成为重要的商业中心。扬州除了商业兴盛,手工业也相当发达。除了江南常见的纺织业外还有铜器、木器制品、制糖、制盐、酿酒、铸钱以及其他手工业。其中以青铜镜最为著名,在唐代被列为贡品,“唐于扬子江心铸铜镜,宋尚入贡,今无”。1998年,在印度尼西亚勿里洞岛海域的一块黑礁石附近,德国人发现了一艘唐代沉船并成功打捞,这艘黑石号沉船上足足有6万多件珍贵文物,其中出土的一面铜镜上刻有“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成”的铭文,由此认为黑石号沉船是从扬州起锚出发,满载中国货物前往伊朗的希拉夫港。

在唐朝中后期,经济越发繁荣,随着扬州等贸易港口的设立,造船工艺逐渐精湛,推动海上丝绸之路逐渐替代丝绸之路成为对外贸易的主要通道,把各种陶瓷制品运往国外乃至非洲,同时带回各种香料、兽角和黄金,扬州成为重要的贸易港口。

2.2 南京

公元472年(周元王),越国灭吴,范蠡筑越城成为南京最早建造城池的记录,此后自吴大帝孙权建石头城于此,到“中华民国”建立,南京一直是江南地区最为重要的政治中心之一,这使得南京拥有着“六朝古都,十朝都会”的美誉。虽然南京缺乏扬州发达的工商业与漕运交通的便利,但是其重要的政治与军事意义也使得其成为长江口地区的重要港口。

由于南京是南方地区的经济政治中心,导致其不可避免地成为军事重镇,加之毗邻长江,水军的驻扎使南京造船业获得发展。据史料记载,孙权在建业建造了巨大的五层海船,能容纳万人。公元230年,孙权称帝的第二年,派卫温、诸葛直两将率兵士万余人自建业出海航行至夷洲(台湾)及亶洲,除了向东以外,孙权还向南、向北大规模派出海军:向北方向船队航行至辽东朝鲜半岛;向南方向,吴国凭借海军实力在越南北部设置交趾郡,以此为基地与南洋、西洋各国的海上来往和贸易进一步发展。到了明代,南京更是成为全国造船与管理中心。据《明史》记载:“洪武初,于都城南新江口置水兵八千。已,稍置万两千,造舟四百艘。”可见位于南京新江口的造船厂,最早是用于建造战船抵御海上匪寇的,属于军事用途。《龙江船厂志》中又提到:“洪武初年,即于龙江开设厂造船,以备公用,统于工部,而分司于都水。”龙江船厂统辖于工部名下而不是兵部,很明显其建造船只的用途不会是军事,而应该偏重于政府运输和对外活动。由此可见,在明朝初年南京就已经具备建造各种大型海船的能力,也为永乐时期能建造宝船完成下西洋的壮举提供了坚实的基础。直到现在南京依然保存着龙江船厂遗址与宝船厂遗址。

2.3 上海

上海位于长江口南岸,西部在6000年前形成陆地,东部则形成于2000年前。唐开元初年(713)在此修捍海塘,土地淤积,人口增加。公元751年设华庭县。1260—1274年(南宋景定、咸淳年间)形成重要港口,因以此地出海,得名上海。康熙二十四年(1685),清政府在上海设立海关,成为“江海之通津,东南之都会。”是我国最早设立的海关之一。

2.4 太仓

浏河贯穿太仓进入长江,是长江口地区的江防重镇和渔港,古称浏家港,始兴于隋唐时期。元朝,政府实施漕粮北运,在浏家港沿线建大型码头泊位,建立海运仓储和海事机构,自此长江中下游地区、浙江温台等沿海地区以及日本、琉球、高丽、安南等国的商船都集结于浏家港,浏家港成为“六国码头”“天下第一码头”。明朝,浏家港作为郑和七下西洋起锚地,发展达到鼎盛,成为当时世界上重要的枢纽港。明以后,由于种种原因,港口逐渐沉寂。

2.5 南通

南通位于长江入海口北岸,宋元时代因淮南盐场盐业生产而发展,运盐河通畅促进了南通古港的兴旺。明代成了棉花、土布的集散中心。

3 航运水道

3.1 河运交通

河运交通(图1)一直是古代水上交通的最基本方式,其特点在于借助自然或人工形成的河网水道运输,其优势在于运输工具制造的要求较低。劣势也很明显,受制于河道水深,单艘船只的运力有限,枯水季甚至无法通航。长江三角洲地区最具代表性的河运水道就是大运河。据史料记载“大业元年(605)三月辛亥,命尚书右丞皇甫议发河南、淮北诸郡民,前后百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水,达于河,复合板诸(河南汜水县东北)引河,历荥泽入汴(河南开封)。又自大梁之东引汴水入泗,达于淮。又发淮南民十余万开邗沟,自山阳(江苏淮安县)至扬子(扬子津)入江。”“大业四年(608)春正月乙已,诏发河北诸军百余万穿永济渠,引沁水南达于河,北通涿郡。”“大业六年(610)冬十二月已末,敕穿江南河,自京口(江苏镇江)至余杭(浙江杭州),八百里”。作为连接南北的大运河,其使得海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系连接在一起。于是长江流域的物产可以直接通过水运运输到扬州、镇江两地再分散到南北各地,南北各地的物资也可通过大运河汇聚到这里,使得扬州、镇江以及其周边城市成为商业贸易的中心。

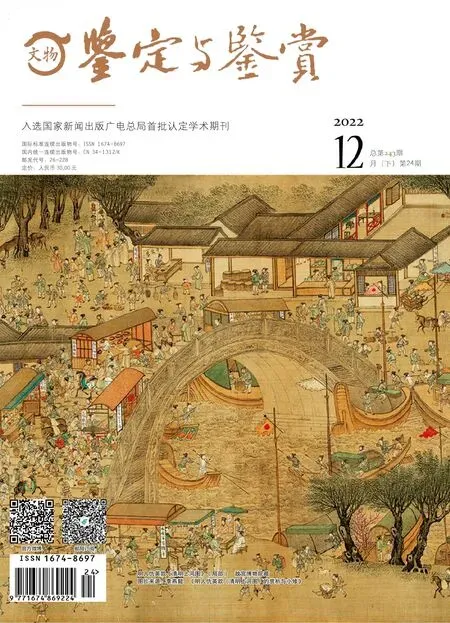

图1 河运交通

3.2 海运交通

海运交通发展要远远晚于河运交通的发展,但其具备的能力也是河运交通无法达到的。首先海运根本不会受到河道的限制,其航行范围极大。其次在掌握水文和气象条件的前提下,海运交通可全年进行。最后,海船远大于河船,其运力很强。同样海运交通也存在对船只建造要求高、远洋航行风险大等弊端。最为著名的古代海运水道便是元代海上漕运(图2)。

图2 元朝海运交通

元朝疆域是中国历史上最为辽阔的,其定都于大都(北京),由于大都地处北方,农作物成熟周期长,加之作为国都以后,人口迅速膨胀,元朝统治者对于农业生产并没有足够的重视与鼓励措施,所以元帝国的北方地区依旧依赖南方的粮食漕运。但是京杭运河由于失修与黄河“夺淮入海”造成中段河道阻塞,原本依靠大运河的漕运无法正常运行,加上漕运船只运输量不大,难以维系需求。至元十九年(1282),元政府采纳朱清、张瑄的建议,建造海船60艘,自昆山郡浏家港(江苏太仓)运粮4万石到直沽(天津),最初海运要分为春夏两次,后来随着新航线的开通与运力的提升,只需要一次就能完成,运能最高时可达350万石。元代全国税粮总数大约是1200万石,因此漕粮海运成为维系元政府国家机器运行的重要的命脉,为确保这条海运航线的安全,元政府更是安排了战舰护航,长江口地区就在太仓、崇明两地设置兵站,派遣水兵与哨船巡逻。尽管元代海运属于近海航运,但是却打破了自隋代开始了700余年的漕运模式,积累了丰富的造船与航海经验,极大地推动了南北交流与对外交流。

4 航运船只

长江三角洲地区作为中国古代重要的水运交通中心,至今仍然发挥着重要的作用。船只作为水上交通的重要工具,也成了古代长江三角洲航运繁荣的佐证。1960年3月,在江苏扬州邗江区施桥乡夹江内发现了一只古代大木船和独木舟。这艘楠木制扬州施桥古船为唐船,用料厚实,结构坚固,制作精良,非一般民船。出土时船身正面朝上,船艄破损残缺,船长18.4米,中宽4.3米,型宽3.6米,底宽2.4米,舱深1.3米,船板厚13厘米。全船残留部分分作5个大仓,舱壁间隔约1米,且沿舱壁顶端一线。据推测,大木船有可能为唐中期往来长江和运河的官用运输货船。独木舟则由整棵大楠树干当中刳空制成,船头尾微翘,用檀香木胶合钉板而成,船尾为树根,船头为树梢,圆底。船体全长13.65米,宽0.75米,深0.56米,呈长条状,造型与现代龙舟相似,船舷和船底板厚6厘米。拴绳子的木扣在船头右侧,船尾有两个方形的穿孔。据唐代史料记载,扬州风俗中,每年端午节要在江边支流上举行“竞渡采莲龙舟之戏”,观众数万,热闹非凡,而扬州制作的舟不仅远销各地,还进贡京师,可见造船工艺之精湛(图3)。

图3 唐代竞渡船(龙舟)

1978年扬州“七八二”工程施工时,发现南北向的河流和木桥遗迹,出土残独木舟两只。其中一个独木舟在桥墩南被发现,为楠木凿成,呈东低西高,两头高度相差1.4米。独木舟残长6.3米,宽0.7米,口宽0.52米,呈“U”字形,内部发现对称的隔舱凹槽及隔舱板,腐烂残破严重,形状大体可见,尾部齐平,头部尖翘。另一只独木舟东高西低,高差约0.45米,全长6.1米,宽0.6米,两端平齐。独木舟上有一排小木桩和木板,其中有三根木桩打穿舟底伸入舟下0.13米。史料记载,唐扬州城是“水上都会”,独木舟的出土佐证了扬州作为唐代四大港口城市之一,水上交通极为便利。

1999年扬州文昌阁附近又发现了一只独木舟,可惜船身被破坏无法清理出土。根据出土物品及相关考证,此舟由一根巨木制成,发现时残留部分为5米,舱口朝上呈倾斜状,另一端有隔舱板,可能为唐中期之前的木船,因意外沉没水中。在同期的地层中,发现了文蛤壳,说明唐朝扬州百姓能吃到海贝,海运贸易便捷。

1973年南通如皋县蒲西乡马港河旁出土唐代单桅运输木船(图4)。考古资料显示,这艘如皋唐代木帆船是一只载重约20吨的运输船,船长17.32米,船面最狭处1.3米,最宽处2.58米,船底最狭处0.98米,最宽处1.48米,船舱深1.6米。这样窄长的单桅木船速度快,非常适合在江面上行驶,同时船体容积大、仓位多,又适合运输货物,如皋木船的出土也再次印证了长江三角洲地区古代水上交通运输工具的发达。

图4 如皋木船出土照片

此外,1975年常州武进县在建设农田水利工程时发现汉代古船。1978年上海嘉定疏通封浜河,在河底挖掘出南宋木船。上海横沙岛海床下的清代“长江口二号”木质沉船,是我国现存的水下考古发现的保存最完整、体量最大、文物最多的木质沉船。这些沉船展现出的工艺无一不体现了我国古代精湛的造船水平,以及对长江三角洲地区水运利用的悠久历史。

5 结语

长江三角洲地区依靠众多的沿江沿河港口、丰富的水道以及先进的造船工艺,成为我国古代南方地区最为优秀的航运中心,长江三角洲地区人口稠密,经济发达,对航运的需求量大,人们重视航道治理以及港口建设,良好的区域交通条件为区域发展提供良好的外部环境,加速了各地方之间的商品贸易往来,从而带动了古代长江三角洲区域的社会发展,延续至今仍然是现代航运的重要组成部分,在地区发展中仍发挥着极其重要的作用。