白鹤滩金沙江大桥主要地质问题及勘察方法

王 辉

(武汉市城市防洪勘测设计院,湖北 武汉 450050)

0 引言

山区桥梁总体设计的核心问题是因地制宜[1],因此查明场区建设条件,对影响桥梁方案主要地质问题进行分析,对桥位方案的确定极其重要。由于山区地形地貌变化剧烈,地面高程落差大,交通条件不利,勘察手段受限,针对主要地质问题对勘察手段优化组合,查明场地工程地质条件十分必要。

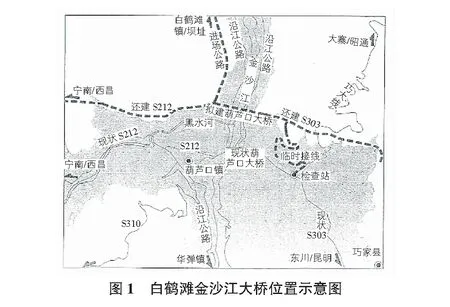

白鹤滩金沙江大桥为白鹤滩水电站配套工程,水电站建成蓄水后,原葫芦口大桥及连通的S212,S303,S310公路将被淹没,新建白鹤滩金沙大桥将承担还建S212,S303,S310公路联络通道,左岸连接四川白鹤滩镇,右岸连接云南巧家县(见图1)。主桥采用158 m+656 m+145 m单跨双铰钢桁加劲悬索桥[2-3],大桥悬索锚固体系采用重力锚,桥梁基础采用桩基础,以中、微风化基岩为基础持力层。

1 工程地质条件概况

1.1 地形地貌

工程场区位于云贵高原西北、青藏高原和云贵高原向四川盆地过渡的斜坡地带,基本地貌类型为侵蚀褶断高山~中山,金沙江深切形成了高山~中山峡谷地貌。工程区左岸为大凉山山脉东南坡,岸坡走向近SN向,山体雄厚,地形呈陡缓相间的台阶状,高程870 m以上地形较陡,坡度约30°;右岸为药山山脉西南坡,岸坡走向近SN向,为陡坡地形,整体坡度约45°,局部近乎直立;坡顶为走向NE的山脊,地势北高南低。谷底水面高程约646 m,白鹤滩水电站正常蓄水后水位825 m。桥面高程852 m。

1.2 地质构造

工程区位于四川西南和云南东部接壤的部位,是康滇地轴(川滇台背斜)和上扬子台褶带(滇东台褶皱)两个二级大地构造单元的过渡地带,构造形迹以断裂构造为主,褶皱次之,主要断裂构造带按走向分为SN,NE和NW向三组,褶皱构造轴向以近SN向较发育。工程区附近主要发育有以下3条区域性大断裂:

1)则木河断裂带[F5]。

该断裂北起西昌盆地西缘,向东南经普格、宁南,止于金沙江边葫芦口,全长约130 km,距桥址最近距离约2 km。断裂总体走向N30°~40°W,倾向NE,为陡倾的左旋走滑断层。该断裂北段全新世以来强烈活动,沿断裂带多处发现切割晚第四纪和全新世地层的剖面,地貌上,横切断裂的水系及其阶地同步左旋位移、断裂槽地、断层陡坎屡见。过宁南盆地后,该断裂活动性逐渐减弱,在谢家坝一带,断裂控制了晚更新世的沉积,但上覆全新世地层未见变形,表明该断裂在近场区全新世以来活动性微弱。

2)凉山南北向构造带[F6]。

凉山南北向构造带是古老的康滇地轴的一部分,主要包括普雄河断裂F6-1、布拖断裂F6-2、四开-交际河断裂F6-3等,其中距工程区最近的是四开-交际河断裂,距桥址最近距离约8 km。根据断裂展布及其活动特征,该断裂带分为左阶错列的南、北两段,北段局部地方有全新世早期活动的迹象,南段地貌上为线性谷地,骑骡沟一带金沙江三级阶地未见变形,其最近活动时期为晚更新世。

3)小江断裂带[F11]。

小江断裂北起巧家一带,与NW向的则木河断裂相接。在巧家一段走向北NW,倾向西,东川东南走向近南北,倾向西。断裂早期以挤压活动为主,自晚第三纪以来,断裂活动的力学性质转变为剪切走滑和差异升降活动,伴随这种力学性质的转变,其几何形态也发生了变化。在早期挤压呈波状转折的地段断裂多不连续,形成明显的走滑错列结构。

桥址范围内无主干断裂及分支断裂通过,桥址不存在活断层影响。

1.3 地层岩性

工程区第四系坡残积及崩坡积土为含砾粉质黏土及碎石土,基岩为古生界寒武系。

1)第四系覆盖层:第四系含砾粉质黏土及碎石土,主要分布山前缓坡地带,厚度3 m~5 m。

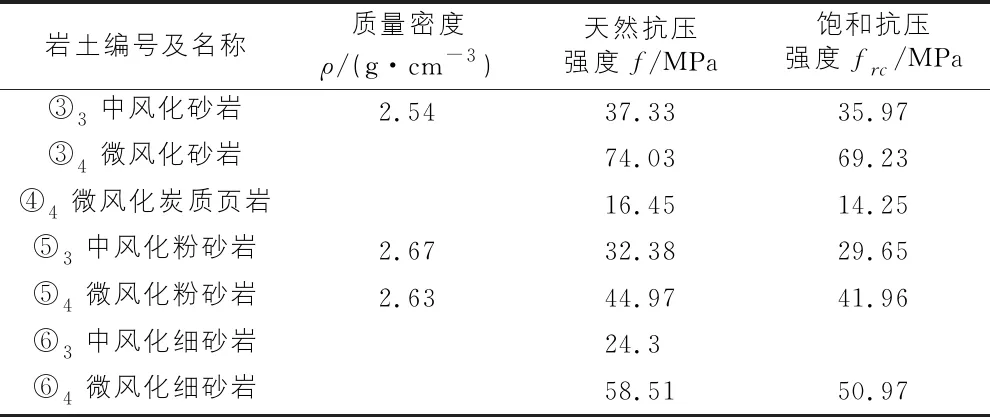

2)基岩:基岩为寒武系下统粉砂岩、细砂岩及炭质页岩,岩面起伏较大,与山体起伏基本一致,基岩主要为古生界寒武系下统粉砂岩、细砂岩及炭质页岩,岩石物理力学性质较好,为桩基础良好的基础持力层。岩石物理力学性质指标见表1。

表1 岩土物理力学指标成果表

2 存在主要地质问题及勘察方法

场区主要不良地质为断层,挤压破碎带,岩体卸荷形成的拉裂破碎,以及可能存在的深层软弱结构面,对岸坡稳定性的影响,影响着墩位的选址。勘察方案采用主要是针对影响工程建设重点地质问题,采用地质调查与测绘、钻探、声波测井、孔内摄像、室内试验勘察手段,达到查明影响岸坡稳定的因素。

2.1 工程地质调查与测绘

沿桥轴线纵向两岸谷坡约500 m以及横向桥位上、下游各500 m,进行工程地质测绘(比例尺1∶1 000~1∶2 000),主要调查桥墩处断层、挤压破碎带、节理裂隙及卸荷带。

2.2 钻探

主要采用工程地质钻探手段,查明桥墩处基岩埋深与岩面起伏形态及地层岩性,查明深层软弱结构面,取样测试各岩层抗压强度,为桥梁桩基础、锚碇基础选择合适持力层。

桥塔基础采用12根2.5 m钻孔灌注桩基础,采用分离式承台,设计为端承桩。塔墩布置4个钻孔,分别位于塔墩4个角桩,锚碇按角点布置,布置4个钻孔,引桥每墩布置1孔,位于桥墩中心位置。其中主塔墩钻孔进入中、微风化基岩不少于15 m,引桥墩(台)钻孔进入中、微风化不少于8 m,桥台及锚碇钻孔进入中、微风化基岩不少于5 m。

2.3 波速测试

波速测试包括纵波测井和横波测井,计算岩体动弹性模量、动剪切模量和泊松比等参数,评价基岩岩体完整性,每个主塔、锚碇各布置2孔。

2.4 孔内数字摄像

数字式全景钻孔摄像是一种新型的、直观的、数字化的测井技术手段,能够准确地反映地下岩层的原始状态[4],用于观测的岩体节理裂隙、构造迹象、主要岩层结构面以及断裂破碎带等,并对其进行分析和统计,评价岩体完整性及裂隙节理发育、软弱夹层性质特征。主要在主塔和锚碇位置钻孔进行孔内数字摄像。

2.5 室内试验

黏性土:一般黏性土主要作常规物理力学试验;砂类土和碎石类土:主要做颗粒分析;岩石:主要做密度、含水率、吸水率试验和软化系数等物理性质实验和岩石饱和、天然、干燥单轴抗压强度试验,软弱夹层加做抗剪强度试验。

3 主要地质问题勘察成果

3.1 断层

本次通过地质调查与测绘、钻探、电视测井成果发现了7条小规模断层,断层在岸坡上形成陡坎,与略顺坡向的岩层面构成台阶状地形,其中f1,f3与J1挤压破碎带构成不稳定块体,对桥墩稳定性影响较大,其断层性状详见表2。

表2 断层性状

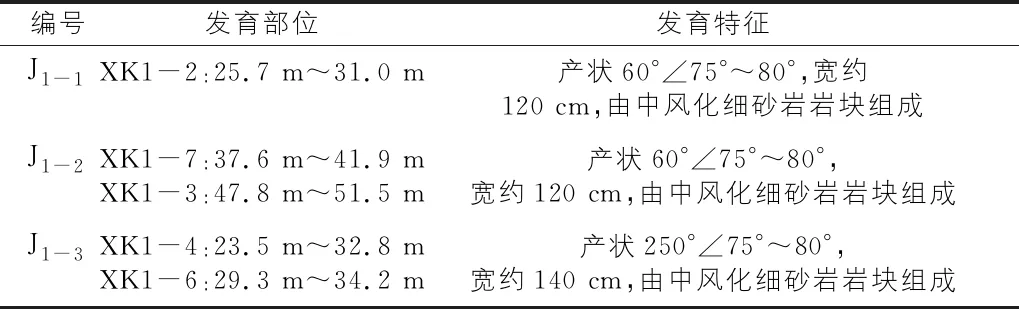

3.2 挤压破碎带

野外地质测绘在基岩内多处可见挤压破碎现象,由于工程区岩层软硬相间,破碎带或顺层缓倾,或陡倾,带内物质为杂乱无章,软硬不均,对工程影响较大主要J1挤压破碎带,可分为3条小型破碎带,其发育部位和特征见表3。

表3 挤压破碎带性状表

3.3 岩体卸荷

根据地表测绘所见,岸坡上走向N30°~45°W断裂发育,且延伸较长,在岸坡上常形成连续分布的陡坎,与层面构成陡缓相间的台阶状地形,根据左岸地形地质条件分析,左岸坡桥址附近不存在强卸荷岩体。

右岸卸荷特征为岩体的松弛、拉裂,主要由于岸坡陡峻,岩性软硬相间,在河谷下切、应力释放过程中,软弱岩石塑性变形较大,导致坚硬岩石拉裂破碎。卸荷带特点表现为卸荷深度自上而下较均匀、卸荷强度随深度减弱,因此卸荷带对墩位影响不大。

3.4 主要地质问题分析

通过对断层、挤压破碎带分析,其中f1,f3位于主塔桥位处,与J1挤压破碎带,组合形成不稳定块体,水库蓄水后,结构面抗剪强度降低,对桥墩稳定性产生不利影响,设计根据地质勘察成果对主塔位置进行了优化调整,避开不稳定块体。

4 结语

白鹤滩金沙大桥勘察通过场区主要地质问题断层、挤压破碎带、卸荷的分析,确定了以地质调查与测绘、钻探、物探、室内试验为主的综合勘察手段,物探采用声波测井和孔内数字摄像手段,查明了场区工程地质条件和影响主塔的不良地质体,设计根据地质资料进行了优化,确保桥梁的安全。

1)山区地形、地貌剧烈变化,不良地质体如滑坡、断层等发育,交通不便,桥梁建设条件受限,因此查明场地工程地质条件对桥梁墩位、跨度的确定极其关键。

2)山区桥梁勘察应根据存在的主要地质问题,因地制宜制定勘察方案,采用多种勘察手段,解决主要地质问题,尤其重视地质调查与测绘在滑坡勘察中的作用。