冻融作用下黄土的抗剪特性研究进展★

孙明瑞,徐敏普,杨维伶

(1.安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232000; 2.常州市环境卫生管理中心,江苏 常州 213000)

1 概述

黄土是在第四纪周期中由于风化沉积而形成的产物,广泛分布于世界各地[1]。由于具有孔隙大、结构松散、湿陷性强等特点,黄土在冻融循环等自然环境和人类活动影响下容易发生滑坡、崩塌等地质灾害,从而给社会工程建设及人类活动带来危害[2]。如2010年陕西子洲县石沟村发生的黄土崩塌灾害和2013年云南镇雄县赵家沟发生滑坡灾害,都是由于冻融作用而形成的自然灾害[3]。与此类相似的黄土灾害事例还有许多,在此就不一一赘述。值得关注的是,我国范围内的黄土分布涉及的地区较多,无论是西北,华北或东北地区,黄土都较为常见,特别需要注意的是我国黄土高原地区尤为集中,我国黄土总面积能占到我国陆地面积的6%,而这些地区多位于季节性冻土地区[4]。随着我国“一带一路”等战略的实施,中西部地区将会建设大量的基础工程设施,与此同时,在建设和运行过程中,将不得不面对季节性冻土地区所必须经历的冻融循环作用带来的影响[5]。

经历冻融循环过程的黄土,其土体结构产生巨大变化,导致黄土的相关力学性能出现劣化。土的抗剪强度作为土的一个重要力学指标,用来表征土体能够承受外力剪切破坏的能力,其对黄土而言,抗剪强度与滑坡或边坡稳定性分析的联系都是十分紧密的[6-7]。因此,对冻融循环作用下黄土的抗剪特性进行研究总结归纳是有必要的,这不仅能够让人们更加了解黄土的特性,还能够对防治黄土分布地区有关灾害提供一定的实际意义。

本文主要是对以往学者围绕黄土在冻融循环作用下的抗剪特性所得到的一些研究成果进行归纳和总结,包括冻融循环试验方案的确定、土体的抗剪强度、黏聚力、内摩擦角以及土体微观结构变化等,期望能够帮助人们更系统全面地了解冻融作用下黄土的抗剪特性变化,从而对后续相关课题研究提供一些借鉴。

2 冻融设置条件

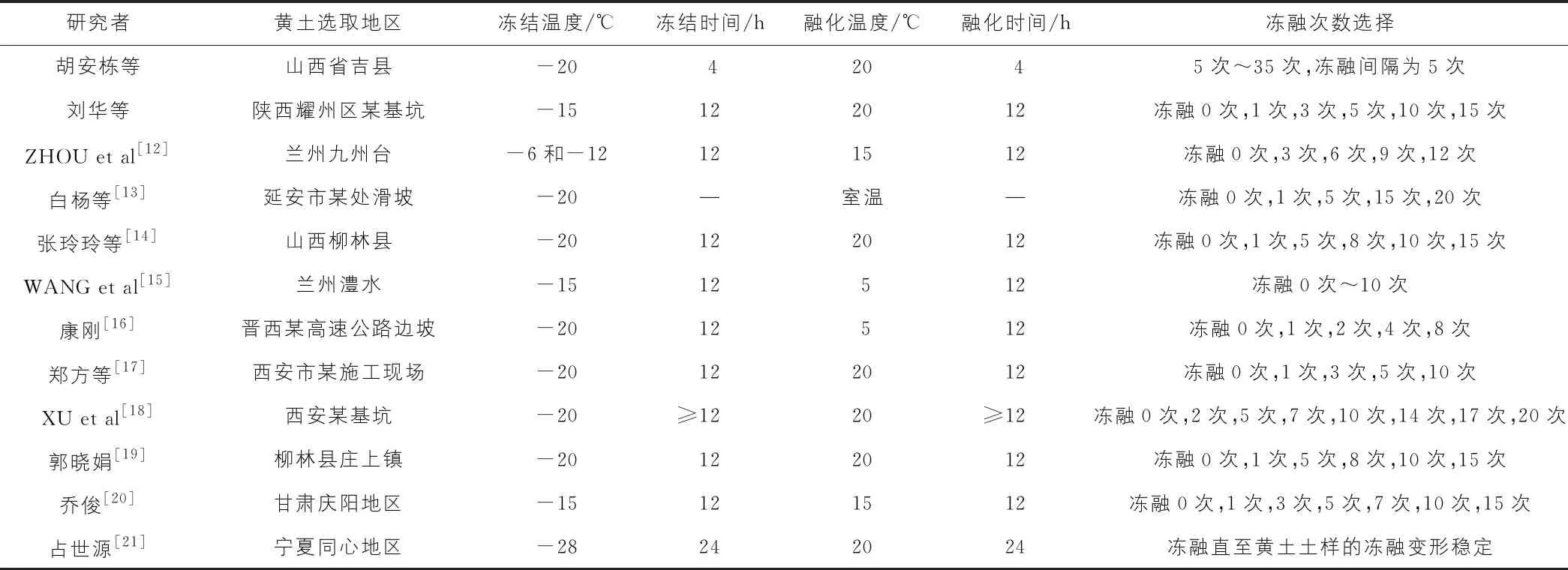

探究冻融循环作用对黄土抗剪特性的影响,需先对测试土样进行相关冻融处理,然后进行测试并获取试验数据,从而分析得到冻融循环对于土体的影响规律。有学者[8-9]在文章中指出,不同冻融条件下的试验方案,其获得的冻融结果会大不相同。对此,对各研究者采用的冻融试验方法进行归纳总结,主要是对选择的冻融温度、冻融时长以及冻融次数这3个试验参数进行统计,具体见表1。

由表1可知,研究者的试验用土基本都取自于黄土高原地区。其中胡安栋等[10]在黄土改性冻融试验中,将冻结温度设置为-28 ℃,融化温度为20 ℃,冻融时长均为4 h,冻融次数选择的是5次~35次,间隔为5次;刘华等[11]对于冻融参数的选取则是冻结温度为-15 ℃,融化温度为20 ℃,冻融时长都是12 h,冻融次数最大为15次;还有学者对冻结黄土进行三轴试验是选择了两种冻结温度,分别为-6 ℃和-12 ℃,冻融温度为15 ℃,冻融时长同样为12 h,冻融次数则是到12次为止。还有很多学者对于冻融参数的设定都有一定的差异性,在此就不一一叙述。

表1 黄土的冻融条件设置

总的来说,学者采用的冻融参数情况大致如下:1)冻结温度范围在-28 ℃~-5 ℃之间,融化温度为5 ℃~20 ℃;2)冻融时长两者一般相同,最低为4 h,最多为24 h,多数学者采用冻融时长为12 h,也就是说冻融1次的周期为1 d。至于冻融次数的设置,范围在10次~35次内,绝大多数处于10次~20次。至于冻融间隔,各学者之间选择有所不同。综上所述,不同学者对于冻融试验条件的设置,具有较大的差别,没有给出相对统一的参考依据,这不利于相关成果数据的对比和参考。

3 抗剪强度

土体的抗剪强度是土体力学特性研究的重要指标之一,目前,对于冻融作用下土体抗剪强度的研究有很多。如赵杰等以永和原状黄土为试验用土,发现冻融后的土体由于结构性减弱,所以抗剪强度被影响,产生下降现象;郑方等认为冻融作用下,重塑黄土抗剪强度会发生先降低然后略有升高最后趋于稳定的现象;也有学者[22]研究表明当试样土样含水率较低时,抗剪强度随冻融增加而减少,但是当土样含水率较高时,重塑黄土的抗剪强度随冻融次数而缓慢增加。

魏尧等[23]通过对冻融后黄土试样测试,发现土体的黏聚力随冻结温度的降低而下降,内摩擦角表现为先下降再上升;周有禄等发现由于冻融作用的存在,黄土的黏聚力会有所下降,不过在反复冻融后黏聚力会趋于稳定,内摩擦角则会在冻融作用下出现一定程度的减少;庞旭卿等[24]认为黏聚力受冻融影响较大,但对内摩擦角却没有明显改变现象;许健等[25]对重塑黄土进行探究,发现其黏聚力随着冻融过程的进行而呈指数规律衰减,衰减幅度则和黄土试样的含水率以及干密度有关。

通过对以上学者的研究成果的阐述,可以发现冻融循环作用对于黄土的抗剪强度影响并不一致,各学者间研究结论有所差异。不过多数研究者认为冻融作用使得土体强度和黏聚力呈下降趋势,而内摩擦角表现为轻微下降或无明显规律两种。究其原因是因为冻融作用使得土体内部结构破坏,孔隙增加,土颗粒间连结力下降,导致土体抗剪强度和黏聚力下降,至于内摩擦角,其变化主要取决于黄土内部土颗粒间的接触面积以及土颗粒形状,但是冻融作用对这两者没有明显影响[26]。

4 土体微观结构

土体微观结构是指土体中土颗粒的排列方式、形状、大小以及孔隙特征等微观结构特征[27]。冻融循环作用对于黄土力学性能的影响主要还是在于对土体结构的改变。通过扫描电镜等试验方法,从微观角度出发,探究冻融循环作用下黄土土体微观结构的改变,从而更加全面的了解冻融作用下黄土抗剪强度的影响机制。

白杨等研究发现随冻融过程的进行,土体中微小孔隙数量占比越来越大,而大孔隙和中孔隙数量随之下降,平均形状系数改变则是呈现出先下降然后再上升的现象;许健等[28]通过对重塑黄土进行冻融作用下抗剪强度劣化研究发现,冻融作用对于黄土的微观结构影响明显,土颗粒较大的数量明显减少,土颗粒间连结程度下降,小孔隙数量逐渐增加;还有学者[29]认为冻融次数增加和冻结温度的降低会使得黄土内部结构变得疏松,究其原因是因为土体中大颗粒冻融破坏后转变为小颗粒,颗粒排列方式变化,且孔隙数量逐渐增加,导致土体强度衰减。

5 结论

多年以来,国内外学者开展了许多对于冻融循环作用下黄土的研究,也取得了很多成果并应用于实际工程中,本文主要是对于以往学者的研究成果进行归纳总结,主要从黄土的冻融条件设置、抗剪强度、黏聚力、内摩擦角以及微观结构等几个方面,得到了一些认识,总结如下:

1)研究者们从冻融时长、冻融温度和冻融次数3个方面对冻融条件进行设置,研究其对黄土强度的影响。通过归纳分析,发现各学者采用的冻结温度在-28 ℃~-5 ℃之间;冻融时长基本一致,在4 h~24 h之间;至于冻融次数则在10次~35次范围内,其中绝大多数学者选择的冻融次数在10次~20次之间。

2)归纳了冻融循环作用下黄土抗剪强度的变化情况,冻融作用使得黄土的内部结构产生破坏,土体的抗剪强度和黏聚力呈下降趋势,而内摩擦角表现为下降和无明显规律两种。究其原因是因为内摩擦角的变化主要取决于土颗粒接触面积和土颗粒形状等摩擦作用,但冻融作用对这两者没有明显改变。

3)冻融循环使得黄土内部结构改变,土颗粒排列方式改变,孔隙数量有所增加,进而使得土体强度衰减,与宏观力学特征一致。