气相色谱法测定工作场所空气中20种挥发性有机物

籍语,王良锋

(1.上海特麟安全事务所,上海 200062;2.上海市特种设备监督检验技术研究院,上海 200062)

0 引言

随着当代经济的稳步上升,工业企业蓬勃发展,职业危害问题变得日益严峻[1],工作场所职业卫生检测不可或缺。以汽车制造业为例,该产业工艺复杂,在调试、喷涂和清洗过程中可能产生的芳香烃、烷烃、饱和脂肪族酯类、酮类等多种挥发性有机化合物会对人体的皮肤、呼吸道和中枢神经系统造成伤害[2]。因此,为保障从业人员的健康安全需进行职业卫生检测。由于现行国家标准是针对不同种类官能团化合物颁布的检测标准[3],但在实际工作场所中还存在多种化合物并存的情况,依据标准分别检测增加了采样和检测成本。查阅文献可知,目前已有同时测定不同类别化合物的检测方法[4-7],但鲜有同时测定苯、甲苯、二甲苯 (邻、间、对)、乙苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、正己烷、环己烷、甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、丙酮、丁酮这20种化合物的可行性检测方法。本试验参考国家职业卫生检测标准[8-14],探究同时测定上述20种挥发性有机物的可行性,旨在为提高职业卫生检测行业的实验效率提供一种参考方法。

1 试验条件与方法

1.1 仪器与耗材

气相色谱仪 TRACE 1310(Thermo,美国),氢火焰离子化检测器(FID);HA-500氢空一体机(北京中惠普分析技术研究所,中国);QC-4S防爆大气采样仪(北京市劳动保护科学研究所,中国);100 mg/50 mg溶剂解吸型活性炭管(北京市劳动保护科学研究所,中国)。

毛细管柱 1:TR-FFAP(30 m×0.32 m×0.25 μm);毛细管柱 2:TG-WAXMS(30 m×0.32 m×0.50 μm);毛细管柱 3:TG-17MS(30 m×0.32 m×0.50 μm);毛细管柱 4:HP-5(30 m×0.32 m×0.25 μm);毛细管柱 5:CD-1(30 m×0.32 m×0.50 μm);毛 细 管 柱 6:CD-1(60 m×0.32 m×1.0 μm)。

1.2 试剂与标准品

低苯级二硫化碳(≥99.9%,GC, CNW),经色谱检测后无杂峰干扰,购自上海安谱实验科技股份有限公司。含8种苯系物二硫化碳溶液(苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯、乙苯)、7种饱和脂肪族酯类混标(甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯)、正己烷、环己烷、丙酮、丁酮、氯苯均购自北京坛墨质检的有证标准物质;20种目标化合物配置成混合标准应用液,浓度为 200.0 μg/mL。

1.3 采样与运输、保存

在采样点,打开活性炭管的前后两端,以100 mL/min的流量采集15 min空气样品,采样后立即封闭炭管两端,置于清洁容器内运输和保存。本次试验采集后的样品均保存于4 ℃的冰箱内。

在采样点取2根同批次的空白活性炭管作空白样,打开前后两段并立即封闭,其余操作与样品相同。

1.4 检测方法

1.4.1 标准曲线的制备

用二硫化碳将混合标准应用液逐级稀释成0.0、10.0、20.0、60.0、100.0、200.0 µg/mL 的标准系列。每个标准浓度重复测定3次,根据峰面积平均值和对应浓度绘制标准曲线。

1.4.2 样品前处理

将待测溶剂解吸型活性炭管前后端割开,分别将两端的活性炭倒入样品瓶中,各加入1.0 mL二硫化碳,解吸30 min,不时振摇,解吸液供测定。

1.5 计算方法

按式(1)将待测物浓度换算成工作场所空气中待测物浓度:

式中:C为空气中待测物的浓度 (mg/m3);c1,c2分别为测得前后段样品溶液中被测物的浓度(减去样品空白)(µg/mL);v为样品溶液的体积 (mL);V0为标准采样体积(L);D为解吸效率(%)。

2 结果与分析

2.1 色谱条件的优化

2.1.1 色谱柱的优化

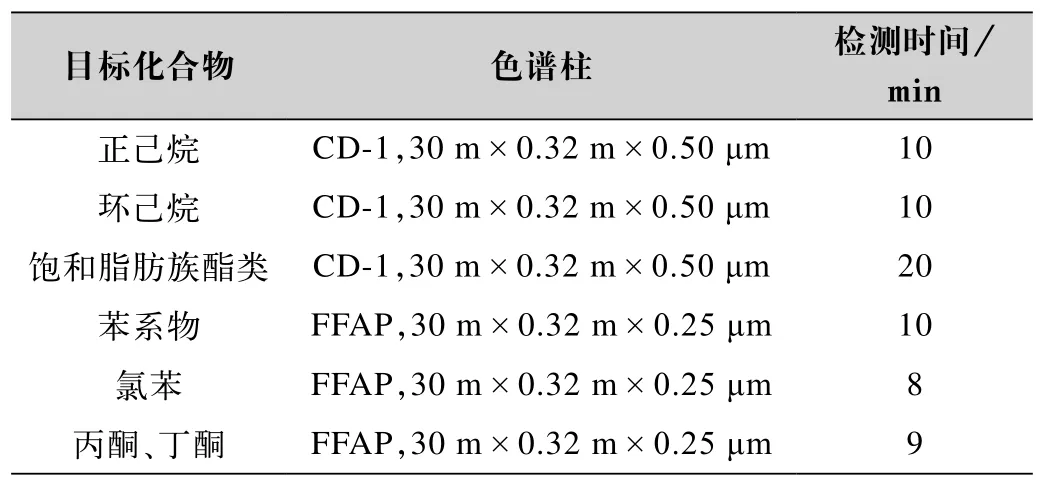

根据现行国家标准进行常规检测,20种有机化合物的检测方法对比如表1所示。从表1中可看出,酯类检测时间相对较长,正己烷、环己烷、苯系物、氯苯、丙酮、丁酮所需的检测时间相近。20种目标物的仪器检测时间需要67 min,还需要更换不同色谱柱,并调用不同检测方法,总体检测时间较长,效率较低。

表1 现行标准检测方法对比

在测定多种化合物并存的样品时,为避免上述弊端,本试验选用6根常用毛细管色谱柱探究20种有机化合物同时检测的可行性。

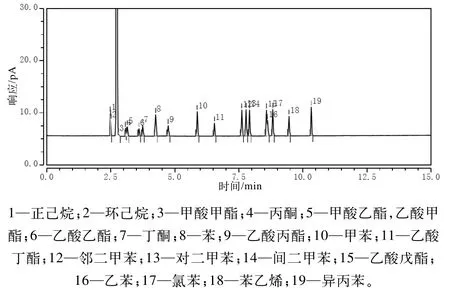

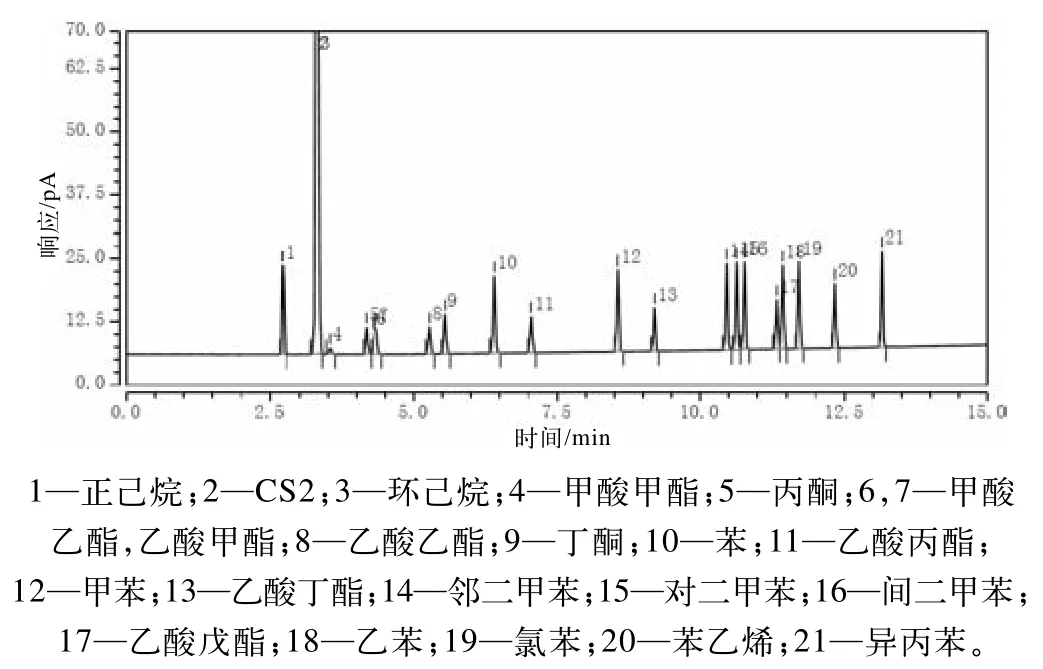

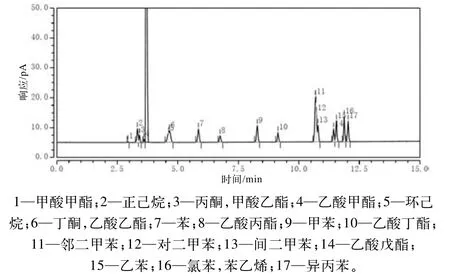

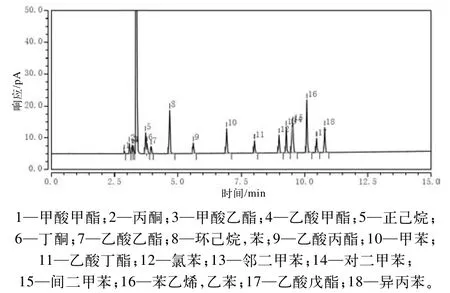

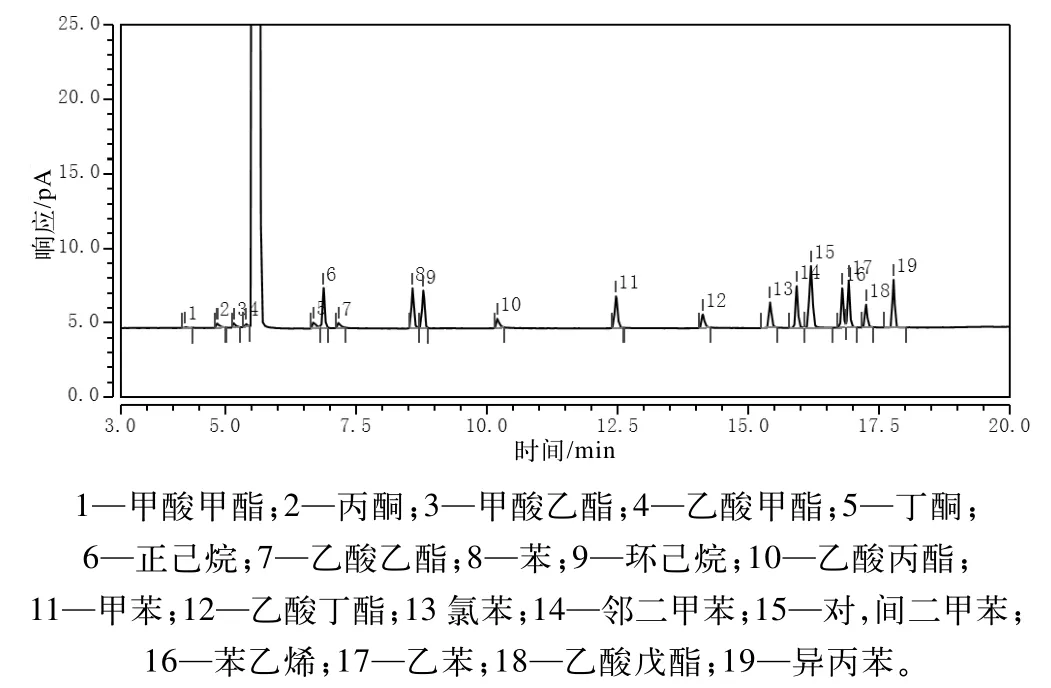

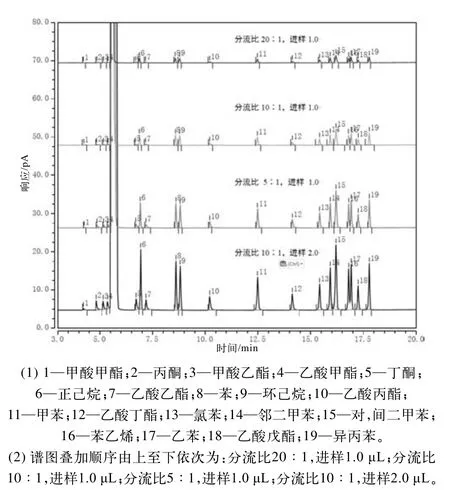

设定仪器工作条件方法1:进样口温度:220 ℃,进样量:1.0 µL;柱流量:1.5 mL/min;柱温:初始温度50 ℃,保持4.0 min,以10.0 ℃/min的速率升温至160 ℃,保持1.0 min,再以20.0 ℃/min的速率升温至220 ℃,保持 2.0 min;分流比 20∶1;检测器温度:240 ℃,各毛细管柱的分离情况如图1~图6所示。

图1 毛细管柱1的分离情况

图6 毛细管柱6的分离情况

图2 毛细管柱2的分离情况

图3 毛细管柱3的分离情况

图4 毛细管柱4的分离情况

图5 毛细管柱5的分离情况

从图1~图6中可看出,毛细管柱3对酮类、酯类和二甲苯同分异构体的分离效果不佳;毛细管柱4对环己烷、苯、苯乙烯、乙苯的分离效果较差;毛细管柱1与毛细管柱2能分离苯系物,但环己烷、甲酸乙酯与乙酸甲酯的分离度较差;毛细管柱5分离正己烷、乙酸乙酯、对二甲苯和间二甲苯的效果不佳;毛细管柱6无法分离对二甲苯和间二甲苯,但对其他目标物的分离效果最好,且在后续计算中二甲苯3种同分异构体按总二甲苯峰面积计算,综合考虑选取毛细管柱6:CD-1(60 m×0.32 m×1.0 μm)作为后续试验的色谱柱。

2.1.2 升温程序的优化

选定色谱柱后,为进一步提高分离效率,将初始温度和升温速率作为变量进行分析。当设定条件为方法 2:初始温度 80 ℃,保持 4.0 min,以 20 ℃/min升温至160 ℃,保持2.0 min,此条件下20种有机化合物的出峰情况如图7所示。

图7 升温程序方法2的谱图

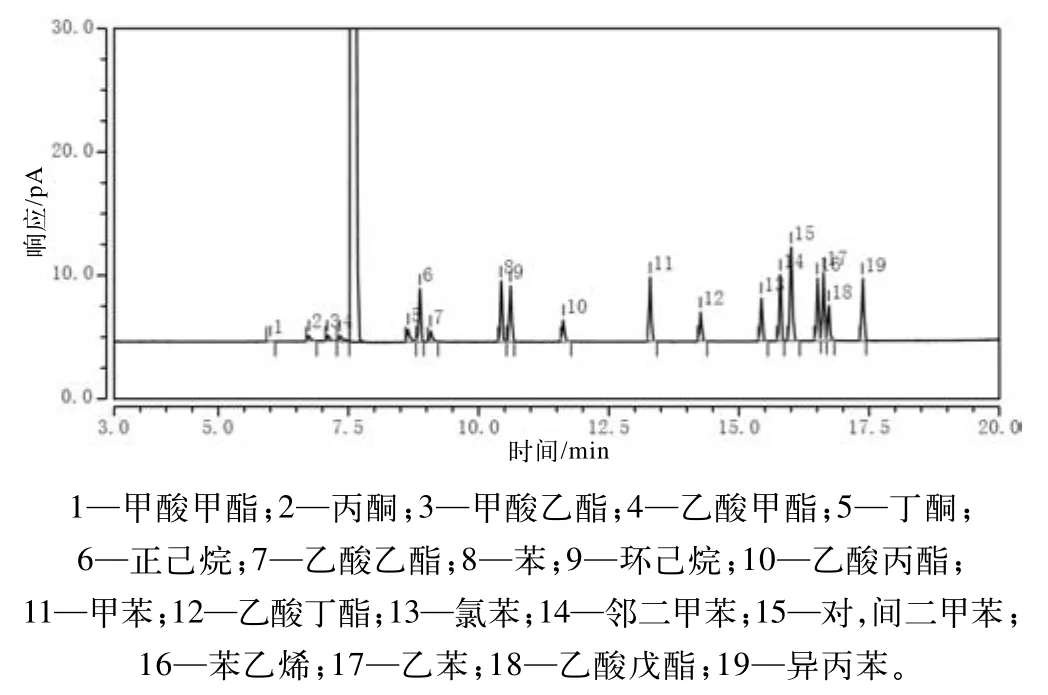

当设定条件为方法3:初始温度50 ℃,保持4.0 min,以 5 ℃/min升温至 80 ℃,保持 2.0 min,再以 10 ℃/min升温至160 ℃,保持2.0 min,此条件下20种有机化合物的出峰情况如图8所示。

图8 升温程序方法3的谱图

由图6~图8可知,高初温、高升温速率的方法2不能有效分离正己烷与乙酸乙酯、乙苯与乙酸戊酯;升温程序方法1和方法3都能满足20种有机化合物的分离,方法3对正己烷与乙酸乙酯、乙苯与乙酸戊酯的分离效果更优,综合分析选择方法3作为实验的升温程序。

2.1.3 分流比与进样体积的优化

由于分流比20∶1对低浓度点的响应不理想,将分流比和进样体积作变量进行优化,谱图结果如图9所示。从图9中可看出,减小分流比可适当提高目标物的响应值,但增大进样体积对目标物的响应提高效果更显著。因此设定最优的色谱条件为:初温为50 ℃保持4.0 min,以5.0 mL/min的速率升温至80 ℃,保持2.0 min,再以10.0 mL/min的速率升温至160 ℃,保持 2.0 min,分流比 10∶1,进样 2.0 μL。

图9 分流比和进样体积控制变量分析图

2.2 方法学验证

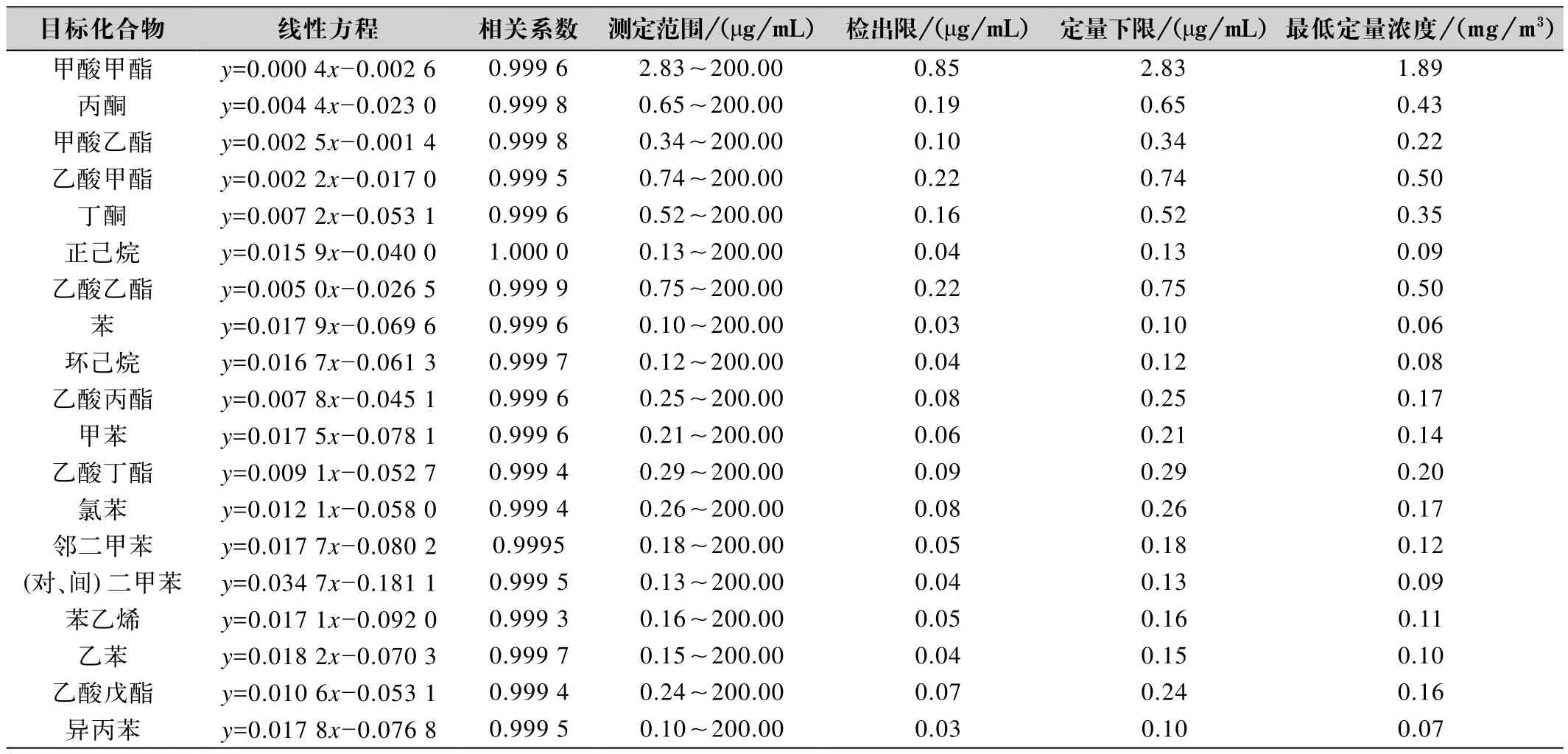

2.2.1 线性关系、线性范围、检出限及定量下限

以浓度(μg/mL)为横坐标,平均峰面积为纵坐标绘制标准曲线,以3倍信噪比(S/N)确定检出限,以10倍信噪比确定定量下限,以采集1.5 L空气样品计算。20种有机化合物的相关系数均>0.999,检出限为0.03~0.85 μg/mL,定量下限为 0.10~2.83 μg/mL,最低定量浓度为0.06~1.89 mg/m3,结果如表2所示。

表2 各物质线性方程、相关系数、测定范围、检出限及定量下限

2.2.2 仪器精密度测试

在标准曲线范围内分别取不同浓度标准应用液,重复测定6次,相对标准偏差为0.35%~2.16%,均≤10%,结果如表3所示。

表3 仪器的精密度

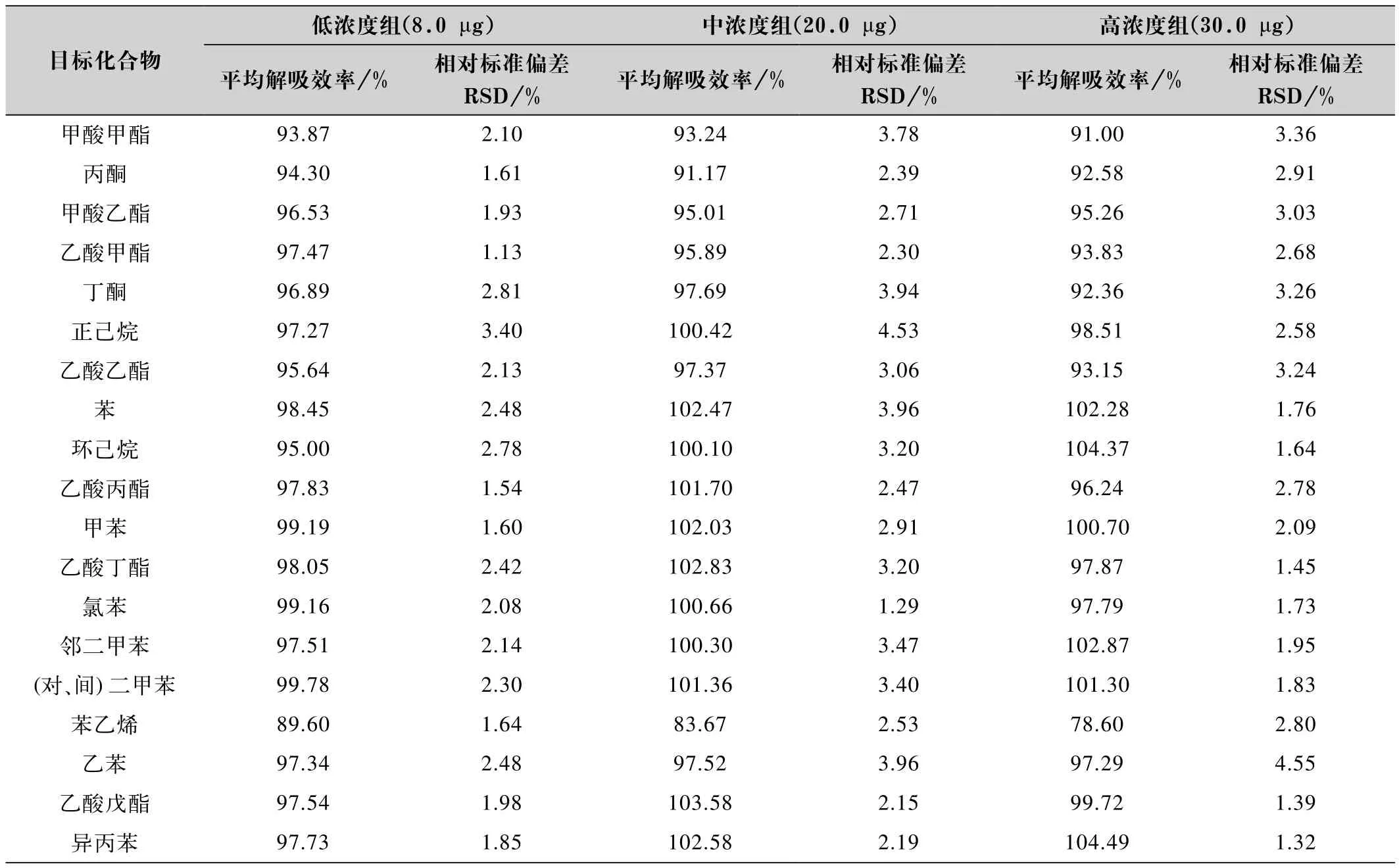

2.2.3 解吸效率测试

取18支空白活性炭管,分成3组,每组6支。分别用微量注射器在炭管后端注入不同含量标准应用液,密封后放置过夜,解吸并测定,操作同1.4.2;同时做一组空白样,在计算前减去空白值。经测定,20种目标化合物在空白炭管中均未检出,低、中、高浓度加标测定结果的相对标准偏差为1.13%~4.55%,均≤7%;除苯乙烯 (根据国标[11],苯乙烯解吸效率为79.5%)解吸效率为78.60%~89.60%,其余19种物质的解吸效率为91.00%~104.49%,均≥90%,结果如表4所示。

表4 活性炭管解吸效率

2.2.4 方法重复性

取6支空白活性炭管,分成2组,每组3支,分别注入8.0、20.0 μg含量的标准应用液,密封静置1 h,解吸操作同1.4.2;重复做3天,计算检测方法重复性。各浓度组的相对标准偏差为0.61%~4.94%,均≤10%,结果如表5所示。

表5 方法重复性

2.2.5 稳定性测试

取24支空白活性炭管,加入30.0 μg含量的标准应用液进行稳定性测试,密封后在4 ℃的冰箱内保存,分别在第 1 d、3 d、5 d、7 d 各测定 6 个样品,处理方法同1.4.2,结果如表6所示。经计算,第7天甲酸甲酯的下降率>10%,故样品在4 ℃的冰箱内可稳定保存5天。

表6 样品稳定性

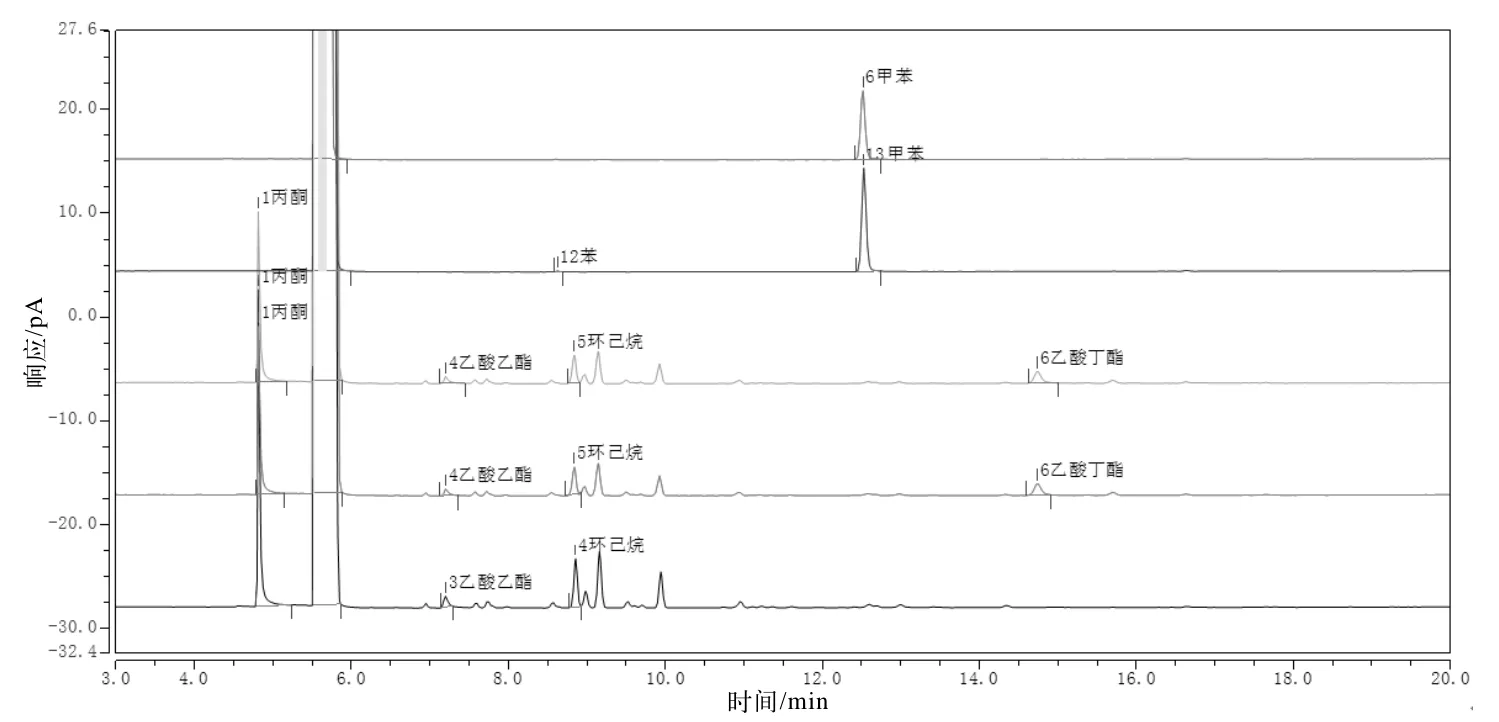

2.3 现场样品的检测

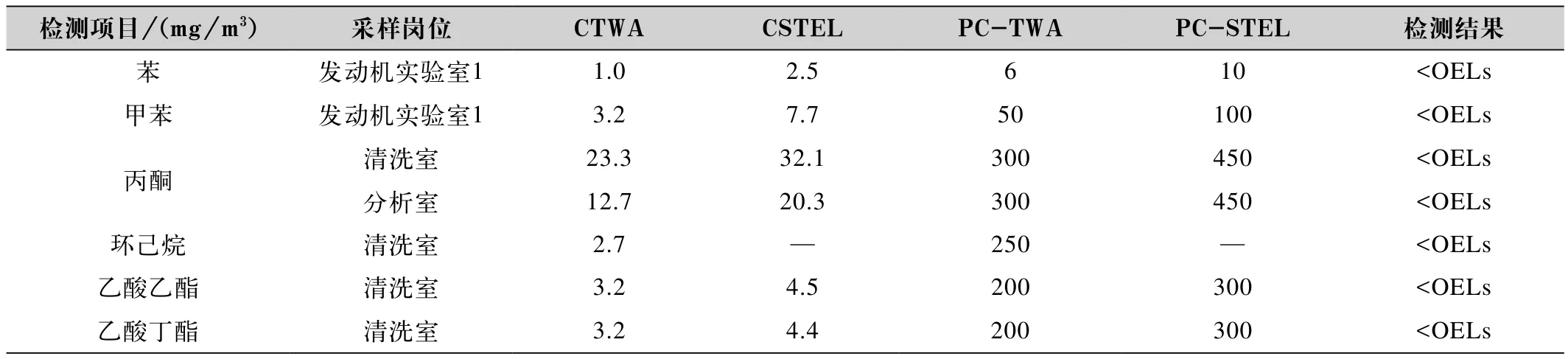

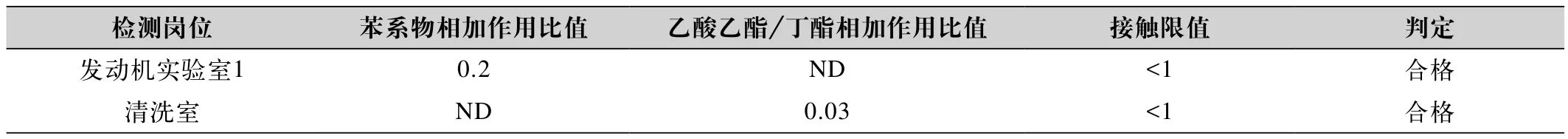

在上海某汽车检测中心现场识别危害因素,包括苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙酮、丁酮、正己烷、环己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯。在检测中心的发动机实验室1、发动机实验室2、整车消声实验室、装配间、喷漆室、清洗室及分析室采集样品63个。经检测(无干扰项),空白样品未检出,阳性样品5个,结果如图10所示。各物质含量如表7所示,均未超过接触限值[15];乙酸酯类毒性相加作用比值≤1,如表8所示。本批次样品均符合要求。

图10 上海某汽车检测中心样品谱图

表7 上海某汽车检测中心样品检测结果

表8 各物质毒性相加结果

3 结语

针对工作场所空气中的苯、甲苯、二甲苯(邻、间、对)、乙苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、丙酮、丁酮、正己烷、环己烷20种挥发性有机化合物,本实验建立了溶剂解吸-气相色谱法同时检测的方法。样品经溶剂解吸型活性炭管采集,二硫化碳解吸,CD-1(60 m×0.32 m×1.0 μm)气相毛细管色谱柱分离,氢火焰离子化检测器进行测定。各组分线性相关系数均> 0.999,检出限为 0.03~0.85 μg/mL,定量下限为0.10~2.83 μg/mL,解吸效率在 78.60%~104.49% 之间。本法灵敏度高,准确性好,操作简便,能同时有效分离工作场所空气中的20种挥发性有机化合物。对于汽车检测中心此类多种化合物并存的工作场所,能够避免多次重复采集和检测,在满足工作需要的同时提高工作效率,节约工作成本。