基于文献计量学和可视化分析我国民族传统体育研究现状

贾迅良

(西华师范大学 文学院,四川 南充 637001)

习总书记在党的十九大报告中指出,中国特色社会主义文化是源自于中华优秀传统文化,增强文化自觉、坚定文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是最根本的自信,为新时代文化发展指明了发展方向,提出了新时代文化发展的目标和要求。民族体育文化作为中国传统文化的重要组成部分,是人类发展的宝贵财富。在民族文化大繁荣、大生产的新时代背景下,通过运用CiteSpace软件对民族传统体育的传承与发展进行梳理和总结,分析民族传统体育发展困境的原因,把握传统体育发展的研究热点和发展方向,为学科发展和文化繁荣提供有利参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

为了更好地了解和探究民族传统体育研究的概况、发展演变规律和研究的热点等问题,本文采用由美国雷克赛尔大学陈超美博士所研发的最新版本的CiteSpace5.7.R2可视化软件[1],对2001~2020年间的民族传统体育相关文献的发文量,发文作者、研究机构、关键词、时区分析及文献发展的内部特征进行相应分析。

1.2 数据来源

为了保证数据的权威性和研究前沿性,以北京大学图书馆“中文核心期刊”库中16种体育类核心期刊近20年所刊登在中国知网(CNKI)民族传统体育相关文章为研究对象,以“民族传统体育”“传统体育”为主题进行检索,对不符合主题的文献进行删除,得到有效期刊论文1 101篇,将检索到的相关数据以文本形式下载导出,作为本研究的数据源[2]。

2 研究结果

2.1 我国民族传统体育研究的外部特征

2.1.1 期刊发文量的时间分布情况

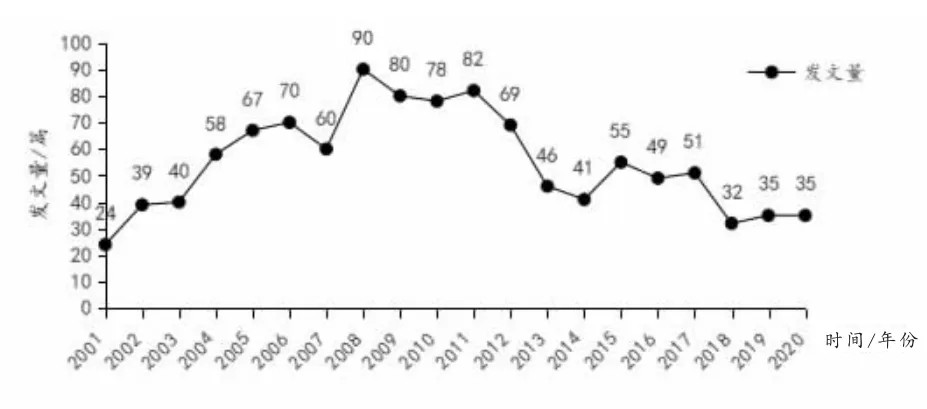

我国民族传统体育发文量在一定程度上反映出该领域研究的理论水平和关注度,从2001年开始我国体育核心期刊共刊载相关论文1101篇。从图1中可以看出,我国民族传统体育研究整个过程可分为3个阶段:第一阶段(2001~2008年)发文量呈现急剧上升趋势,这一阶段在2001年仅有24篇到2008年上升到90篇,8年间共发表论文448篇,占论文总量的40.7%;第二阶段(2009~2014年)呈现缓慢下降趋势,该阶段6年间共发表论文396篇,占比36%;第三阶段(2015~2020年)呈现出稳定发展期,该阶段共发表论文257篇,占比23.3%;从整个载文量来看,我国民族传统体育研究发文量呈下降趋势。

图1 2001~2020年我国民族传统体育发文量情况

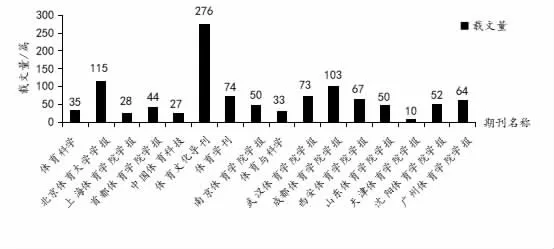

图2 2001~2020年体育类核心期刊载文量情况

通过图1、2,结合我国民族传统体育各个时期相关政策发现,1997年民族传统体育作为体育学下设的4个二级学科之一,受到学界的普遍关注,学者们从民族传统体育知识挖掘、保护和传承、学科建设等方面进行研究,期间关于传统体育领域研究的学术论文数量迅速增长[2]。2008年北京奥运会的成功举办,引起学者对民族传统体育关注度越来越高,发文量呈现飞速发展趋势。2009年《国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业的若干意见》中对促进少数民族文化产业与其他领域融合发展指明了发展方向,引发了学者们的广泛关注;2011年《全民健身计划(2011—2015年)》中专门指出了民族传统体育发展指标和保护措施,对少数民族地区体育人才培养、活动建设和学校体育课内容提出了具体要求。2016年《“十三五”促进民族地区和人口较少民族发展规划》中提出加强对少数民族传统体育项目、体育赛事和全民健身融合发展,通过民族体育品牌赛事为契机,推进民族传统体育的理论和实践的研究。

2.1.2 我国民族传统体育发文核心机构分布

通过对近20年民族传统体育研究机构分析,反映出民族传统体育发展现状和各机构间关联性,对未来民族体育研究起到借鉴作用,其中图中圆点的大小和连线粗细程度,与机构发文量和机构之间的合作密切情况成正相关。由图3可知,Nodes(节点)=449,Links(连线)=184,Density(网络密度)=0.001 8,从发文量排在前十位研究机构来看,吉首大学(85篇)、成都体育学院(46篇)、北京体育大学(46篇)、华南师范大学(40篇)、上海体育学院(37篇)、中央民族大学(23篇)、广州体育学院(21篇)、新疆师范大学(20篇)、华中师范大学(19篇)和武汉体育学院(18篇)这几所高校,其中综合类高校2所共发表67篇文章占比39.2%,师范类高校3所共发表43篇文章占比25.1%,体育类高校5所共发表61篇文章占比35.7%,综上可以看出,对民族传统体育研究多集中于体育类高校,这些高校在民族传统体育研究领域组建了较强的研究团队,且研究单位所处地理位置具有较强的民族特色区域性。如吉首大学地处湘西土家族苗族自治州,形成了以白晋湘为代表的学术研究团队,该研究单位拥有体育学一级学科博士学位授权点,建有国家民族体育重点研究基地,自1999年先后承担国家社会科学基金项目35余项,荣获全国高校黄大年式教学团队荣誉称号,对民族传统体育发展起到积极推动作用;从研究单位之间的连线来看,民族传统体育研究单位之间已有合作关系,但各机构普遍存在跨区域合作研究较少,主要依托自身区域民族资源开展研究,未来应加强民族地区横向和纵向研究,形成资源共享、优势互补的研究合作,促进民族传统体育活态传承。

图3 2001~2020年我国民族传统体育相关文献研究机构分布

前沿突现值表示论文在发表后短时间内波动情况,数值越高,表明论文发表较快。对民族传统体育研究进行前沿突变分析,排在第一位的吉首大学突现值最高,为15.7,排在第二、三位的是新疆师范大学、成都体育学院。以“民族传统体育”为关键词在国家社科基金数据库统计立项情况中吉首大学、成都体育学院、新疆师范大学分别为12项、5项、5项,暂列前三位。

2.1.3 我国民族传统体育发文核心作者图谱分析

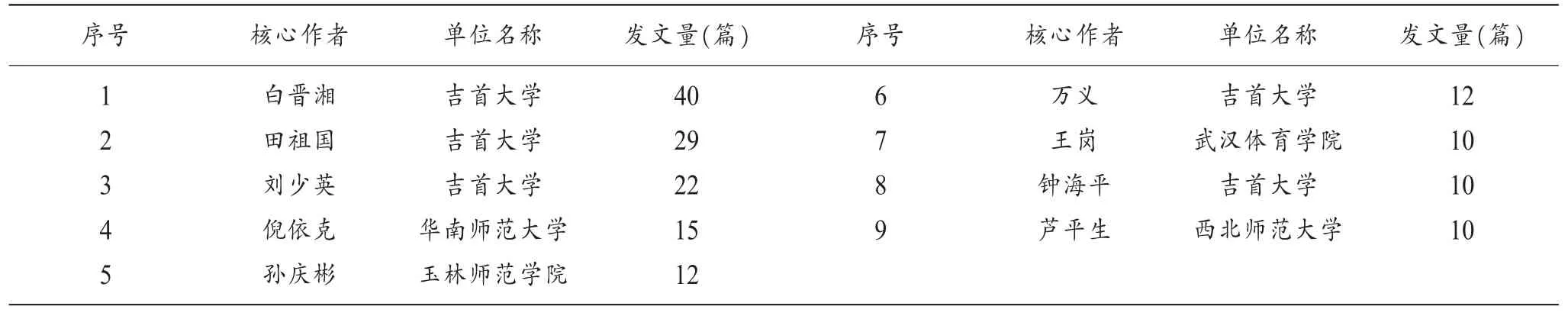

运用CiteSpace软件对1 101篇文献进行统计得知,有542位学者从事民族传统体育研究,其中发文量在两位数以上的有9位学者,排在首位的白晋湘节点最大,发文量达40余篇;排在第二位是田祖国,发文量达29篇;第三位的是刘少英发文量达22篇,节点大小与作者发文量成正比。

从我国民族传统体育作者合作关系图谱得出,Nodes(节点)=542,Links(连线)=324,Density(网络密度)=0.002 2,我国民族传统体育核心作者网络共现密度较低,仅形成以白晋湘、田祖国、刘少英、万义、钟海平等为核心的第一研究团队,主要研究领域为民族传统体育项目的整理与编目研究、民族传统体育项目志、非物质文化遗产等领域研究;以孙庆彬、周家金、朱波涌等为代表的第二研究团队,主要从事传统体育现代化传承、民族传统体育文化保护、传承等;以倪依克、胡小明、赵苏喆为代表的第三研究团队,主要从民族传统体育学科建设和理论体系、民族传统体育现代化、体育美学、体育人类学等;另外芦平生、郑国华、王洪坤等为代表的研究团队在民族传统体育其他领域进行研究,不断推进民族传统体育深入开发和发展。

2.2 我国民族传统体育研究的内部特征

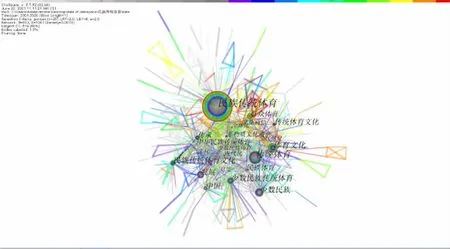

2.2.1 我国民族传统体育前沿热点分析

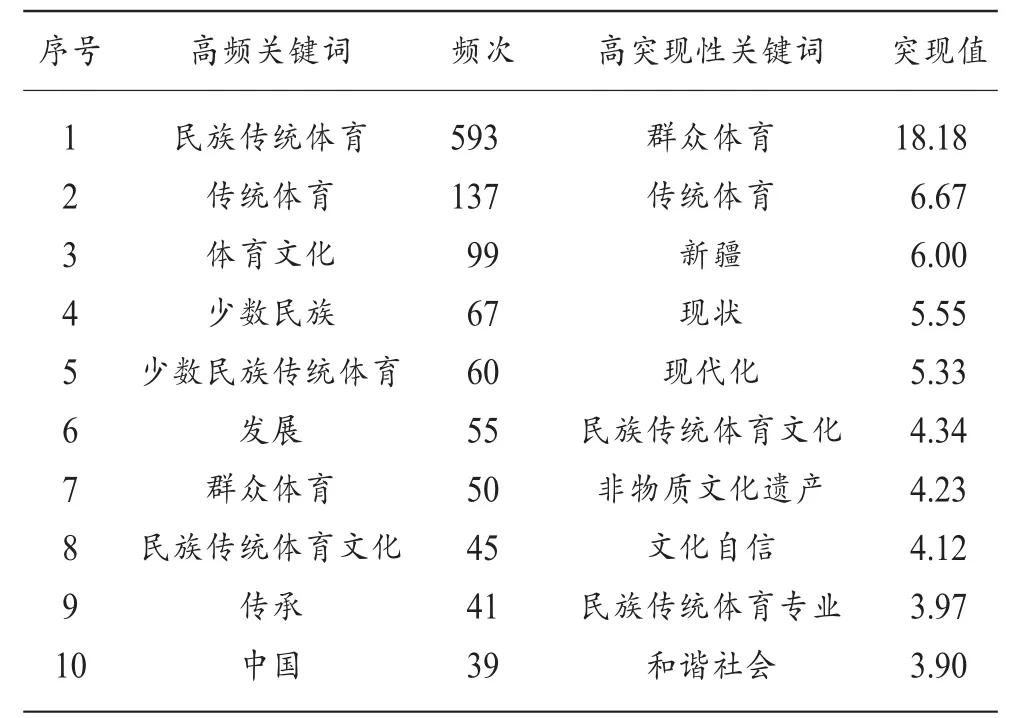

民族传统体育研究是一个动态的演变过程,关键词是文章主题的高度概括,是文章要义的重要体现[3]。从图5中可以看出我国民族传统体育研究的重点领域,其中Nodes(节点)=593,Links(连线)=1 387,Density(网络密度)=0.007 9,有593个关键词,关键词的频数共计1 387个,平均每个关键词出现的频次为2.34次,从这些数据来看,学者关于民族传统体育的研究重点已形成一定的活跃度;高频及高突现性关键词表示某一主题词、关键词在该领域研究的衰落或者兴起情况。表2中“民族传统体育”一词出现次数最多,达到593次,说明该关键词是学者从事于该领域研究的切入点;“传统体育”“体育文化”“少数民族”“群众体育”等高频关键词紧随其后,成为学者们研究的热点。在分析该领域高频关键词时,不仅要看关键词出现的频数多少,同时也要参考关键词出现的时间、政策环境和关键词间关联性。民族传统体育是我国传统文化发展的重要组成部分,高频关键词出现的时间变化特征及其之间关联性与我国国家文化发展外部环境有一定联系,反映出民族传统体育发展的主要趋势。通过对图谱关键词节点的外部变化分析,民族传统体育关键词时间演变形势呈现出从理论研究到现状解析、再到国家宏观政策体系发展的走势。

表1 2001~2020年我国民族传统体育高被引作者发文量分布表

表2 2001~2020年国内民族传统体育高频及高突现性关键词

图5 2001~2020年国内民族传统体育研究关键词共现图谱

关键词频次反映出学者在该领域研究的热点和方向,其中高突现性关键词排在前五位的为群众体育、传统体育、新疆、现状、现代化。结合高频关键词频次和高突现性关键词来看,我国民族传统体育研究领域主要集中于民族传统体育文化内涵、民族传统体育演变历程、新时代民族传统体育现代化转型等热点方面。

第一,少数民族体育、民族传统体育、民俗体育和民间体育概念与内涵研究。研究发现,学者们在对民族传统体育研究过程中,运用文献学、社会学等理论对民族传统体育内涵进行深入研究,并结合相关项目个案进行区分和界定,如陈红新、刘小平主要从涂传飞对民族体育概念及关系一文进行辨析和再讨论,对民间体育和民俗体育内涵进行辨析,并对民族体育与传统体育、非传统体育三者之间关系进行界定[4]。目前我国民族传统体育概念界定多采用上位概念的视角,在此基础上应该加强本土化理论的诠释,结合民族传统体育概念内涵发展进行重新定位。

第二,民族传统体育文化理论演变发展研究。这一热点关键词主要包括:传统文化、民族传统体育文化、非物质文化遗产、发展与传承。从非遗角度下,如刘坚对云南地区民族传统体育文化遗产发展进行研究,并从现代体育化、非物质文化遗产申报、资料库与信息库(智库)和生活性保护4个方面提出保护措施[5]。从文化功能视域角度下,如白永正从文化变迁的角度对我国不同历史时期和不同历史阶段民族传统体育发展进行重新审视[6]。目前我国学者多以区域性和个案性对民族传统体育文化进行分析,缺少文化价值与时代研究,新时代民族传统体育研究应加强传承与创新路径有效结合。

第三,民族传统体育现代化转型研究。这一热点关键词主要围绕:群众体育、文化自信、现代化、和谐社会、一带一路等,主要集中于民族传统体育的起源、发展与传承、创新方面。从研究文献中可以看出:舒颜开、刘少英以舞龙运动项目为载体,分析民间体育如何走进国际舞台的发展规律,对传统体育和现代体育的形态差异和演变历程进行分析[7];王广虎、冉学东主要以新时代民族传统体育发展定位、定向和定性为出发点,从中华民族的民族特色、民族符号、民族情感、民族精神和民族形象进行分析,并从“多民族”的民族交往、民族交流和民族交融中充分发挥民族团结的体育功效[8]。综上我国民族传统体育发展和传承主要以传统项目个案和理论研究研究为主,结合相关国家政策和制度研究较少,新时代传统文化转型研究应进行多元区域比较研究,结合项目或项目群特征进行精准传承与发展。

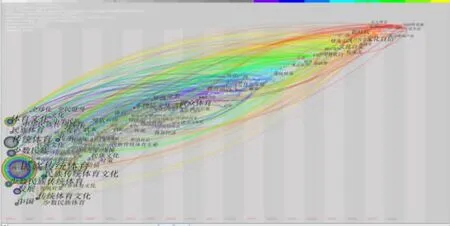

2.2.2 我国民族传统体育研究的时区图分析

图6 2001~2020年国内民族传统体育研究热点时区可视化图谱

从我国民族传统体育研究的高频词时间分布趋势图谱来看,在过去的20年时间里我国民族传统体育研究的领域主要呈现出3个阶段特点。2001~2006年间主要从传统体育角度出发,以“民族传统体育”“传统体育”“体育文化”“少数民族”“民族传统体育文化”“传承”等关键词的字体比较大,侧重于民族体育理论与挖掘、文化传承与发展为重点,同时也加强了民族传统体育学科研究,逐渐形成了民族传统体育研究的热点。2008~2013年间,民族传统体育研究领域呈现出多元化,主要以群众体育、体育强国、民俗体育、体育人类学为重点,同时也结合民族传统体育非物质文化遗产、体育传播和地域性、民族传统体育项目等为背景进行了深入研究;2014~2020年来在健康中国战略发展背景下,文化自信、文化生态、全球性发展、一带一路以及体育旅游等高频关键词的出现表明,民族传统体育与多产业、多学科交叉研究和融合发展[9]。因此根据对民族传统体育文献高突现性关键词出现的频次和节点大小,民族传统体育研究发展呈现出以下研究趋势:

趋势1:以需求导向为发展定向,注重民族传统体育与时代需求衔接;

在国家政策引导下,以国民所需为导向,注重民族传统体育与时代需求衔接。未来民族传统文化研究的重点和热点逐渐从单一的文化理论研究,转向多元化的宏观发展方向,在1995年颁布实施《全民健身计划纲要》中指出“到2010年基本建成具有中国特色的全民健身体系”的总体目标影响下,学者们对民族传统文化学科建设、个案项目理论、文化价值功能发展逐渐展开;2011年颁布实施的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“努力建设社会主义文化强国”宏伟目标等政策指引下,学者们对民族传统体育个案传承与保护、传统体育项目的现代化转型研究,同时以体育旅游等加强产业深度融合发展路径研究,逐渐形成从单一的文化价值追求辐射到健身价值、教育价值和经济价值等多元化均衡发展的研究趋势[10]。因此,在国家宏观政策引导下,如何应对新时代民族传统体育文化传播过程中的文化差异,引导人们文化自信和文化的认同感都是值得关注的重点问题。

趋势2:以文化认同作为发展定性,关注民族传统体育文化内涵的多元化

党的十九大报告中指出“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”的宏伟目标,是我国建设文化强国的战略选择。民族传统体育文化作为传统文化的重要组成部分,理应顺应社会发展需求,以文化认同作为发展的定性,关注民族传统体育文化内涵的多元化,充分挖掘和发挥传统体育文化的社会功能[11]。作为多民族国家,国家民族文化建设的实质是增强文化的认同,是民族成员对本民族文化的承认、认可和赞同,是对民族文化价值的认同,民族传统体育的发展是对多民族传统体育文化的发掘、整理和传承,只有在民族文化认同的导向下,民族传统体育才具有中华民族共有的民族情感、民族精神和民族价值观[12]。在“一带一路”、文化生态、产业融合等新兴社会中,民族传统体育文化需要被挖掘和开发,需要多学科、多领域相关知识交叉研究,才能构建起文化共同体。

趋势3:以三全育人为发展定位,将传统体育与学校教育深度融合

2017年国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中指出以立德树人根本任务为重点,遵循学生成长规律和教育教学规律,将传统文化分阶段、分学段、系统性地贯穿于学生的思想教育和文化教育之中。在落实国家政策下,如何完善民族传统体育教学理论,教材的编纂和选用,考核标准的制定;如何根据教师的教学、学生的认知发展和教学的内容来组织课堂的教学;如何合理、有效地将民族传统体育融入到课堂教学之中,实现民族传统文化与学校体育融合,这些都需要我们教学管理者、组织者所要思考的问题[13]。

3 小结

民族传统体育作为我国民族文化的重要组成部分,通过对我国近20年民族传统体育研究分析,可以看出我国民族传统体育发展始终紧密结合国家政策围绕公共文化服务发展展开,与我国构建现代化公共文化服务体系,提高居民公共文化服务需求和均等化水平的总目标相吻合。未来我国民族传统体育发展应立足于新的历史起点,以新时代需求为引领,加强民族文化与现代文化发展相结合;弘扬民族体育功能内涵多元化发展,增强人们的文化自信和文化认同感;坚持民族体育贯穿于三全育人全过程之中,实现强才育人的教育任务。