大面积采空区铁路工程地质选线原则探讨★

徐彩风

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北 武汉 430063)

0 引言

铁路线路选线时对于采空区路段一般采取绕避措施,但随着矿石的大量开采,采空区的面积不断扩大,同时新建铁路造价高,半径要求标准高,单纯绕避已无法适应工程需求。我国已开通运营的合福铁路、宁安客专、武广客专、沈丹客专等铁路干线,勘测阶段均面临着采空区段工程地质选线的技术难题,铁路勘察设计人员积累了一定的工程经验[1-5]。但我国矿产资源丰富,各类采空区分布广泛,随着交通强国战略的扎实推进,将来会有更多的铁路项目遇到同类问题,因此对穿越大面积采空区的铁路进行工程地质选线原则的探讨十分必要。

1 大面积采空区岩移角概念

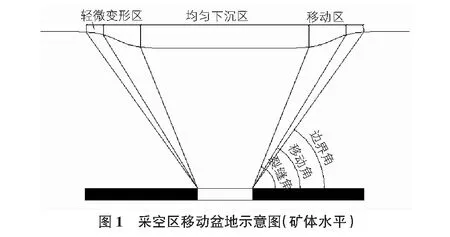

大面积采空区地下矿体采空后,引起地面下沉变形。地表变形开始时表现为凹地,随着采空区的不断扩大,凹地不断发展形成凹陷盆地。地表变形范围内的区域统称为采空区移动盆地,示意图见图1。

依据地表变形值的大小与变形特征,自移动盆地中心向边缘将移动盆地分为如下3个区。

1)均匀下沉区(中间区):为盆地中心的平底部分。区内地表下沉均匀,地面平坦,一般无明显裂缝。

2)移动区(危险变形区):区内地表下沉不均匀,并常有裂缝伴生,对线路及建筑物破坏作用较大。结合《岩土工程勘察规范》和《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,移动区边缘地表变形控制标准为地表倾斜不超过3 mm/m,地表曲率不大于0.2 mm/m2或地表水平变形不超过2 mm/m。但对下沉变形标准未明确规定。结合我国各地采空区变形监测成果,其临界变形值处的下沉量往往为数厘米。

3)轻微变形区:地表变形值较小,其外围边界一般以地表下沉值10 mm来作为划分标准。

在采空区研究中,最常用的岩移角有3种,分别为裂缝角、移动角与边界角,其分别对应采空区边界与中间区、危险变形区、轻微变形区的外边界点连线和水平线在采空区外侧的夹角。

2 大面积采空区铁路工程地质选线安全距离

2.1 安全距离计算

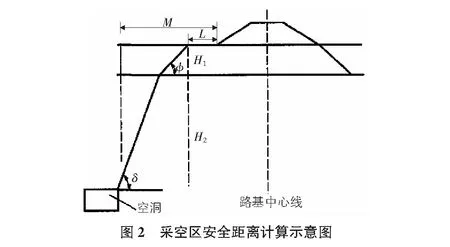

自采空区边界至地表变形边界之间的投影距离称为影响带宽度。在铁路选线设计中,影响带宽度一般以岩移角进行估算,并增设一定宽度的围护带,将线路选择在采空区边缘一定距离以外通过,以确保铁路的安全。此时,围护带宽度与影响带宽度之和为安全距离,如图2中M所示。

安全距离计算公式为:

M=L+H1cotφ+H2cotδ

(1)

其中,L为围护带宽度,m;H1为松散层厚度,m;H2为顶板以上基岩厚度,m;φ为松散层塌陷扩散角,(°);δ为岩体岩移角,(°)。

2.2 围护带宽度确定

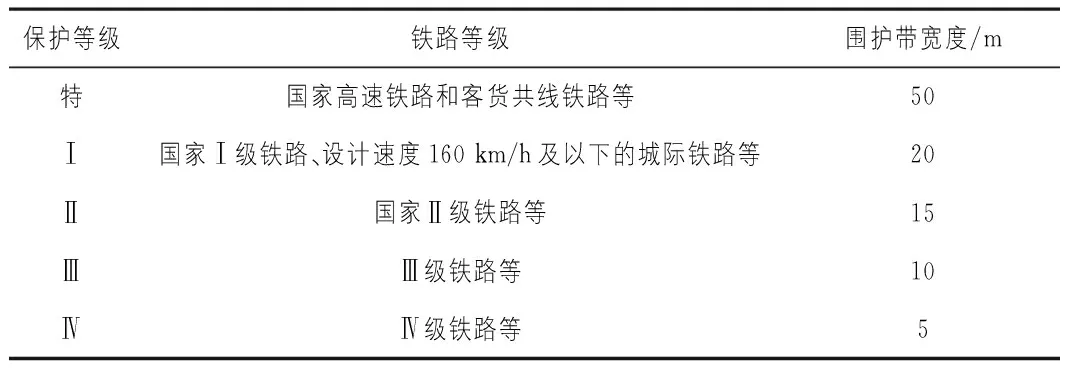

围护带宽度由《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》确定。根据保护的铁路等级不同,划分为五个保护等级,其围护带宽度见表1。

表1 铁路保护等级划分

式(1)中松散层厚度、顶板以上基岩厚度为采空区几何条件,可通过矿区资料或地质勘察手段获得;松散层塌陷扩散角为岩土体力学参数,可由室内试验或经验获取。围护带宽度由表1确定。因此,岩体岩移角是控制采空区工程地质选线原则的关键参数。

3 岩体岩移角的选择

根据惯例,岩体岩移角一般根据采空区观测资料或地方经验取值,由于多数采空区未进行长期有效的变形监测而缺少数量,地方经验又相对笼统,往往安全距离过于保守,已经开通的多条高铁因采空区的影响,进行了较大范围的平面展线绕避,投资增加较大,且影响运营时分。传统的岩移角选取方法已难以适应狭窄通道条件下高速铁路精准选线的需求。随着InSar技术的引入和“空天地”一体化勘测技术的日新月异,采空区地表变形的精准测量、形变速率分析、残余变形预测已经成为现实,结合铁路等级开展精准化工程地质选线意义重大。

通过系统研究现行铁路设计规范,从曲率、倾斜、沉降三个标准出发探讨铁路工程地质选线岩移角的选取原则[6-10]。

3.1 曲率控制

根据《Ⅲ,Ⅳ级铁路设计规范》,时速100 km/h~120 km/h,相邻坡段坡度差大于3‰时,竖曲线半径应采用10 000 m,即控制曲率为0.1 mm/m2;时速不超过80 km/h时,竖曲线半径可采用3 000 m~5 000 m,即控制曲率为0.2 mm/m2~0.33 mm/m2。

根据《铁路线路设计规范》,Ⅰ级、Ⅱ级铁路设计时速小于160 km/h,相邻坡段的坡度差大于3‰时,竖曲线半径不得小于10 000 m,其控制曲率为0.1 mm/m2。

根据《铁路线路设计规范》,设计时速不小于160 km/h时,相邻坡段的坡度差大于1‰时,竖曲线半径不得小于15 000 m,即控制曲率为0.067 mm/m2。

根据《重载铁路设计规范》,相邻坡段的坡度差大于3‰时,应以圆曲线形竖曲线连接,竖曲线半径应采用10 000 m,其控制曲率为0.1 mm/m2。

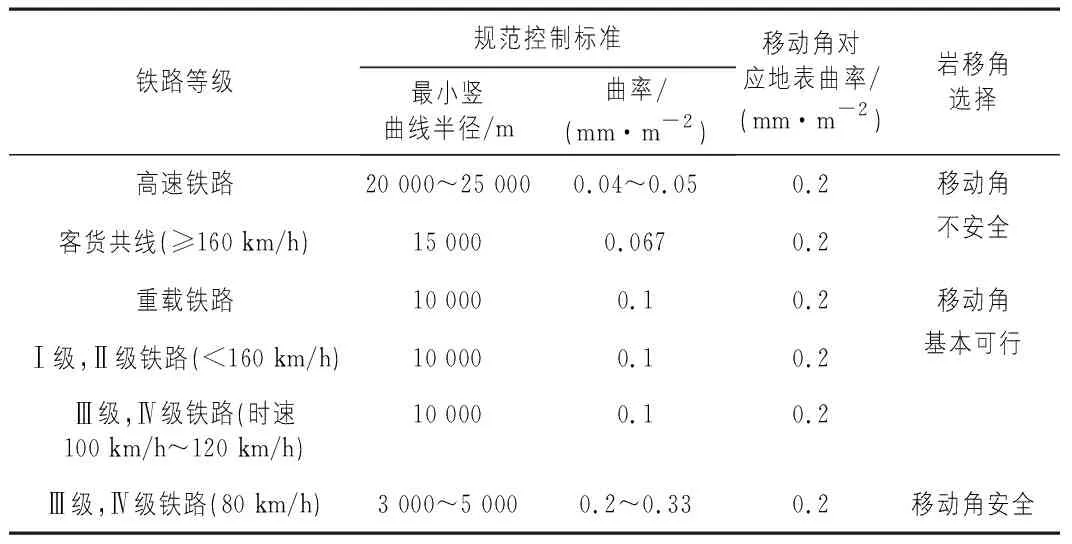

根据《高速铁路设计规范》,最小竖曲线半径采用标准为20 000 m~25 000 m,其控制曲率为0.04 mm/m2~0.05 mm/m2。曲率控制时不同等级铁路岩移角选择原则见表2。

表2 曲率控制时不同等级铁路岩移角选择原则

由表2可知,移动角对应的地表曲率变形标准为0.2 mm/m2。综上可见,设计时速不超过80 km/h的Ⅲ级、Ⅳ级铁路控制曲率为0.2 mm/m2~0.33 mm/m2,采用移动角计算安全距离安全;重载铁路、Ⅰ级、Ⅱ级铁路(<160 km/h)及设计时速100 km/h~120 km/h的Ⅲ级、Ⅳ级铁路,控制曲率略小于移动角地表曲率变形标准的0.2 mm/m2,采用移动角计算安全距离基本可行;更高等级铁路采用移动角计算安全距离是不安全的。

3.2 倾斜控制

《铁路桥涵设计规范》《重载铁路设计规范》《Ⅲ,Ⅳ级铁路设计规范》规定:重载铁路、设计时速不大于160 km/h的Ⅰ级、Ⅱ级与Ⅲ级、Ⅳ级铁路,对于静定结构,墩台工后沉降控制标准为80 mm,相邻墩台均匀沉降差不得超过40 mm;200 km/h客货共线铁路,对于静定结构,墩台工后沉降控制标准为50 mm,相邻墩台均匀沉降差不得超过20 mm。按常规32 m简支梁计算,相邻墩台沉降差控制标准40 mm,20 mm对应的倾斜分别为1.25 mm/m和0.625 mm/m,均小于移动角对应3 mm/m的倾斜值。对于200 km/h客货共线铁路,采用移动角计算安全距离是不安全的;而对于重载铁路、设计时速不大于160 km/h的Ⅰ级、Ⅱ级与Ⅲ级、Ⅳ级铁路基本可行。

高速铁路桥梁墩台基础工后沉降变形控制标准为有砟轨道相邻墩台沉降差为15 mm,无砟轨道相邻墩台沉降差为5 mm。按常规32 m简支梁计算,其倾斜分别为0.469 mm/m和0.156 mm/m,远小于移动角对应3 mm/m的倾斜值。因此对于高速铁路,在移动区边缘采用桥梁通过时无法满足相邻墩台沉降差控制要求。故高速铁路采用移动角计算安全距离是不可行的。

倾斜控制时不同等级铁路岩移角选择见表3。

综上,仅从倾斜控制标准来判断,重载铁路、设计时速不大于160 km/h的铁路倾斜控制值与移动角处于同一量级,基本可行;200 km/h客货共线及以上标准铁路采用移动角计算安全距离是不安全的。

表3 倾斜控制时不同等级铁路岩移角选择

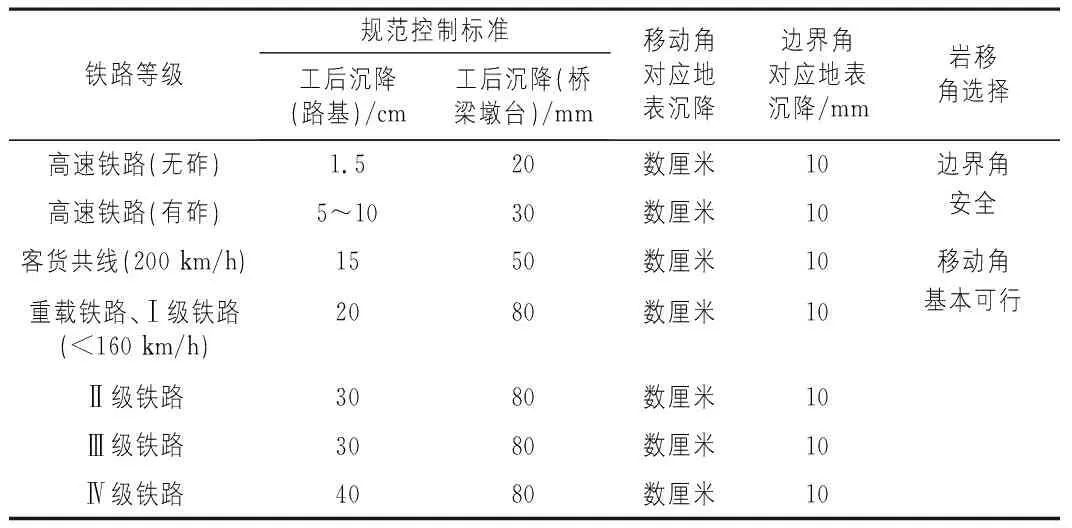

3.3 沉降控制

路基的工后沉降量控制标准为:重载及Ⅰ级铁路不应大于20 cm, 路桥过渡段不应大于10 cm,沉降速率不应大于5 cm/a;Ⅱ级铁路不应大于30 cm;Ⅲ级铁路不应大于30 cm;Ⅳ级铁路不应大于40 cm;200 km/h客货共线铁路不应大于15 cm,沉降速率小于4 cm/a;高速铁路无砟轨道控制标准为15 mm,有砟轨道控制标准为5 cm~10 cm。

桥梁墩台工后沉降,高速铁路无砟轨道桥梁墩台基础工后沉降限值为20 mm,有砟工后沉降控制标准为30 mm,其他等级铁路墩台工后沉降限值为80 mm。

可见,高速铁路无砟轨道路基15 mm、桥梁墩台基础20 mm~30 mm的工后沉降控制标准,略大于边界角10 mm的沉降标准。高速铁路走行于轻微变形区以外是满足工后沉降控制要求的,应采用边界角计算安全距离。沉降控制时不同等级铁路岩移角选择见表4。

表4 沉降控制时不同等级铁路岩移角选择

由表4可知:国铁及客货共线铁路路基工后沉降量控制标准为15 cm~40 cm,桥梁墩台工后沉降控制标准为5 cm~8 cm,与我国采空区移动区边缘的下沉量在同一量级。移动区边缘外侧(即轻微变形区内)移动盆地沉降量基本满足重载铁路、国铁及客货共线铁路对于工后沉降的要求,可根据地表变形观测资料和沉降控制标准进行局部线位优化。高速铁路应采用边界角进行工程地质选线。

3.4 临界岩移角的引入

结合上述,对铁路工程地质选线的原则总结如下:

1)高速铁路应采用边界角计算安全距离,线位应走行于移动盆地之外。

2)客货共线(200 km/h)走行于采空区移动盆地轻微变形区时,应满足以下条件:地表沉降不超过5 cm、倾斜不超过0.625 mm/m、曲率不大于0.067 mm/m2。

3)客货共线(160 km/h)走行于采空区移动盆地轻微变形区时,应满足以下条件:地表沉降不超过8 cm、倾斜不超过1.25 mm/m、曲率不大于0.067 mm/m2。

4)Ⅰ级、Ⅱ级(<160km/h)铁路走行于采空区移动盆地轻微变形区时,应满足以下条件:地表沉降不超过8 cm、倾斜不超过1.25 mm/m、地表曲率不大于0.1 mm/m2。

5)国铁Ⅲ级、Ⅳ级铁路走行于采空区移动盆地轻微变形区时,应满足以下条件:设计时速超过80 km/h时,地表沉降不超过8 cm、倾斜不超过1.25 mm/m、曲率不大于0.1 mm/m2。设计时速不超过80 km/h时,地表沉降不超过8 cm、倾斜不超过1.25 mm/m、曲率不大于0.2 mm/m2。

在此引入临界岩移角概念,以满足上述地表变形条件外边界点连线与水平线在采空区外侧的交角作为相应等级铁路的临界岩移角。临界岩移角大于移动角,且不大于边界角。

不同等级铁路工程地质选线安全距离计算时,岩移角选择情况详见表5。

表5 不同等级铁路岩移角选择

4 结论

大面积采空区是铁路工程地质选线的重点和难点。根据采空区移动盆地地表变形判据,结合不同等级铁路的竖曲线、倾斜及工后沉降控制标准,对采空区工程地质选线原则进行了深入探讨。对于大面积采空区段铁路工程地质选线的原则,得出的主要结论如下:

1)对于高速铁路(含有砟轨道、无砟轨道),工程地质选线时应采用边界角,其对应的外边界地表变形小于10 mm。

2)提出了适用于200 km/h客货共线铁路、重载铁路与国家Ⅰ级~Ⅳ级铁路工程地质选线的临界岩移角概念,临界岩移角介于移动角与边界角之间。采空区临界岩移角外边界地表变形参数应满足以下条件:对于国铁Ⅰ级、Ⅱ级铁路:地表倾斜不大于1.25 mm/m,地表曲率不大于0.067 mm/m2;对于国铁Ⅲ级、Ⅳ级铁路:设计时速大于80 km/h时,地表倾斜不大于0.625 mm/m,地表曲率不大于0.1 mm/m2;设计时速不大于80 km/h时,地表倾斜不大于0.625 mm/m,地表曲率不大于0.2 mm/m2。

值得一提的是,采用本文所述的工程地质选线原则,需建立在详细勘察基础之上,成本较高。一般适用于勘察设计费用充足的国铁Ⅰ级及以上等级铁路。