CYP2C19基因多态性对老年患者椎动脉支架术后不良事件发生情况的影响

蔡皓伟, 李春月

(1天津市第二医院内分泌科,天津 300192;2天津医科大学一中心临床学院,天津 300191;3天津康复疗养中心神经内科,天津 301800)

椎动脉支架术后再狭窄多是致命性事件,因此术后多采用氯吡格雷和阿司匹林双抗治疗,然而近年研究发现部分患者存在氯吡格雷或阿司匹林抵抗[1]。关于抵抗现象的报道多是冠状动脉支架术后患者,对椎动脉支架术后情况研究较少。老年患者存在多种基础疾病,CYP2C19基因型表观与支架内再狭窄关系尚不清楚。本研究旨在探讨CYP2C19基因多态性与老年患者椎动脉支架术后再狭窄、再发脑梗死不良事件的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2013年2月至2017年3月因缺血性脑卒中于天津医科大学一中心临床学院住院、年龄>60岁的108例急性缺血性脑卒中合并椎动脉狭窄患者的临床资料,纳入队列随访2年。CYP2C19基因型分为GG、GA、AA,根据基因型将患者分为野生型组(GG,62例)和突变型组(GA/AA,46例),分析其基础资料、合并疾病及危险因素。2组患者年龄、吸烟史、饮酒史、血脂、同行半胱氨酸和血糖水平等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)有缺血性症状的椎动脉血管狭窄患者(血管狭窄≥50%且通过规范药物治疗但无效);(2)无症状的椎动脉血管狭窄患者(优势侧血管狭窄率≥70%),同时伴有非优势侧椎动脉病变如细小或缺如等发育不良;(3)无症状的椎动脉血管狭窄患者(血管狭窄率≥70%),但狭窄率逐渐加重。排除标准:(1)房颤;(2)服用抗凝药物;(3)脑静脉血栓形成、脑肿瘤、神经系统感染、神经变性疾病、严重肝肾疾病及严重影响代谢的其他内科疾病。所有患者入院后检测CYP2C19*2 和CYP2C19*3 基因型,支架术后继续行氯吡格雷75 mg及阿司匹林100 mg,qd,双抗治疗12个月后改为氯吡格雷75 mg单抗至24个月。

1.2 方法

1.2.1 血栓弹力图检测 所有入选患者采用TEG凝血分析仪(5000型,美国海默科公司)检测血小板抑制率;试剂包括高岭土(含1%的kaolin液)、激活剂F(由蝮蛇血凝酶和血小板Ⅷa因子混合而成)、二磷酸腺苷(adenosine diphosphate,ADP)(5 μl/L)。上述试剂均由Haemoscope公司提供,通过TEG软件计算出氯吡格雷对血小板的抑制率。

1.2.2 CYP2C19 G681A和G636A基因型检测 所有患者入选后均给予氯吡格雷(75 mg/d)联合阿司匹林(100 mg/d)抗血小板治疗。抽取外周静脉血2 ml检测CYP2C19*2和CYP2C19*3基因型[应用聚合酶链反应(polymerase chain reaction,PCR)方法检测]。基因型检测:由天津医科大学一中心临床学院临床基因扩增实验室进行CYP2C19基因多态性焦磷酸测序法进行检测。

1.2.3 随访 椎动脉支架术后通过门诊、电话、邮件的方式对患者进行为期24个月的随访,并嘱患者于21 d行血小板抑制率检测,于6、12、24个月行CT血管造影术(CT angiography,CTA)或数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)检测。记录患者服药情况,椎动脉支架术后再狭窄和再发卒中(脑梗死、脑出血)的发生类别及时间,消化道出血,血糖,同型半胱氨酸,血脂,饮酒,吸烟,是否按时服用双抗血小板药物等情况,排除随访期间改变抗血栓药物的患者。椎动脉支架内再狭窄评估标准(参照医院CTA或DSA判断):(椎动脉狭窄远端正常血管内径-最小狭窄部位内径)÷狭窄远端正常血管内径×100%≥50%。

1.3 统计学处理

2 结 果

2.1 2组患者血小板抑制率情况比较

以血小板抑制率<50%作为药物抵抗界限,对组间血小板抑制率进行比较,野生型组为(69.7±3.8)%,突变型组为(54.3±5.6)%,差异有统计学意义(P<0.001),突变型组血小板抑制率低于野生型组,且易出现药物抵抗。

2.2 2组患者不良事件发生情况比较

药物出血情况:野生型组发生颅内出血2例,胃肠道、牙龈等其他部位出血1例,出血发生率为4.8%(3/62);突变型组发生颅内出血1例,未出现胃肠道、牙龈等其他部位出血,出血发生率为2.2%(1/46),2组患者比较,差异无统计学意义(P>0.05)。再发脑梗死情况比较,野生型组[4.8%(3/62)]低于突变型组[32.6%(15/46)],差异有统计学意义(P<0.001)。根据椎动脉支架内再狭窄评估标准及是否复发椎动脉支架内再狭窄,计算复发率,突变型组[43.5%(20/46)]高于野生型组[11.3%(7/62)],差异有统计学意义(P<0.001;表1)。

表1 2组患者不良事件发生情况比较

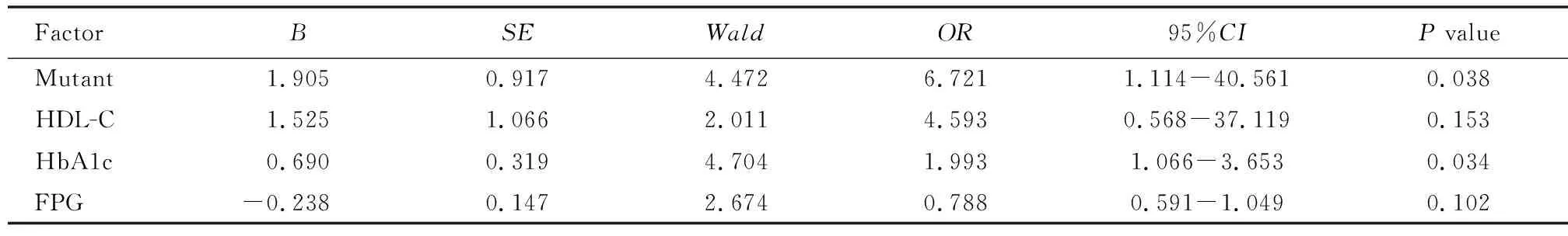

2.3 再发缺血性脑卒中多因素logistic回归分析

将有无再发缺血性脑卒中作为因变量,经初步筛选后将CYP2C19基因型、年龄、高血压、空腹血糖、血清三酰甘油、血清总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、同型半胱氨酸、糖化血红蛋白作为自变量纳入logistic回归模型进行分析。结果显示CYP2C19突变基因型、高糖化血红蛋白为再发缺血性脑卒中的独立危险因素(表2)。

表2 多变量logistic回归分析患者再发缺血性脑卒中的危险因素

3 讨 论

椎动脉支架术后再狭窄发病率呈现上升趋势,不仅加重了医疗负担,还给患者的生存质量带来很大影响。老年患者多合并糖脂代谢异常的基础疾病,糖脂氧化还原引起动脉粥样改变可能会加重再狭窄的风险。氯吡格雷是吩噻吡啶类前体药物,阻止对腺苷酸环化酶的抑制作用从而抑制血小板聚集。抗血小板药物对预防缺血性卒中可发挥重要作用,但部分患者常规口服抗血小板药物后仍发生再狭窄、卒中。笔者之前研究[2]发现,缺血性脑卒中患者血小板抑制率与CYP2C19基因多态性之间存在相关性,携带突变基因型的患者血小板抑制率低于携带野生型基因患者,且更容易出现低水平的血小板抑制率。本研究结果提示,基因突变引起血小板抑制率的改变是支架内再狭窄和复发脑梗死的独立危险因素。龚雪琴等[3]研究212例急性缺血性脑卒中患者,发现急性缺血性脑卒中患者阿司匹林抵抗发生率高。也有文献报道约11%~44%患者存在氯吡格雷抵抗[4]。

近年来,经皮冠状动脉介入术后部分患者中出现了药物抵抗,笔者认为主要原因是抗血小板药物疗效下降加速了再狭窄进程。本研究中发现CYP2C19基因点突变与椎动脉支架术后再狭窄、再发脑血管事件相关,其可能机制是氯吡格雷抵抗降低了抗血小板效果,这与国内外学者的研究结果相近[5,6]。谷树珍等[7]研究也发现AA基因型是缺血性卒中的独立危险因素,CYP2C19基因636AA基因型的位点突变可能会增加中国汉族人群缺血性卒中风险。但也有不同观点,有研究发现CYP2C19基因突变的冠状动脉性心脏病患者1年后心血管事件的发生机会明显减少[8]。国外学者Lepantalo等[9]发现高糖化血红蛋白或C肽水平患者更易出现氯吡格雷抵抗,抵抗进一步降低了抗血小板效率。笔者认为支架术后再狭窄是多因素效应,与患者的血小板活性、糖化血红蛋白水平、血脂代谢有密切关系。同代谢通道的药物也会竞争性抑制氯吡格雷代谢,多项研究结果显示部分患者应用抗栓药物后出现血小板抵抗,加重了脑卒中的复发情况[10,11]。CYP2C19慢代谢基因型在一定程度上会加重脑卒中再发的可能性[12,13]。这些现象都指向血小板抑制率的下降。

在冠状动脉支架植入患者中,CYP2C19突变型基因携带者比野生型患者有更高的缺血性脑卒中发生风险,基因突变使氯吡格雷的抗血小板作用降低[14,15]。椎动脉支架内再狭窄具有相同特点,加重了卒中的复发风险。对基因突变患者要重视抗栓治疗效果,CYP2C19基因型与血栓弹力图检测可以辅助发现潜在的高风险患者,将有助于降低其再狭窄率及脑血管事件。提示我们要重视老年患者的基因型与血小板抑制率情况,采取更积极的措施干预支架内再狭窄,减轻患者痛苦,降低医疗成本。本研究由于样本量较小,结果有一定局限性,尚需要进一步大样本观察。