心理导师课程资源三维模块化体系开发与实践

王陆静 鲁 帅

一、中小学心理导师课程资源体系的构建

“心理导师”在国外多被称为“学校心理学家”。结合国内外研究的相关定义及郑州区域工作实际,将“心理导师”界定为:有一定心理学基础,在职业经历中经过心理学与教育学专业训练,具备相应的心理健康教育能力,能在学校、家庭等环境下为学生和家长提供心理指导的专兼职教育教学人员。

1.心理导师胜任力模型的构建。

郑州区域多年来积极推进“心育全员化”的进程。具体做法如下:首先,通过文献查阅,总结梳理关于教师专业发展、心理健康教师胜任力、心理健康教师培养等方面的资料。其次,广泛开展调查研究,对心理健康教育示范区、特色校、基地校等进行调研,并对一千多名中小学教师进行问卷调查,结合访谈研究和心理健康教师个人成长报告分析等方式,了解他们的真实想法。最后,构建心理导师胜任力模型,并将其形象化为“人型模型”(见图1),即胜任心理导师这一岗位要用“心理健康教育理念”武装大脑,以“专业知识”和“专业技能”为工具,立足于良好的“职业态度”和“人格特征”。同时,要具有自我关怀、自我赋能的内在动力,在助力自身成长的同时,指导学生朝着“全人发展”的方向行进。

图1 心理导师胜任力模型

2.心理导师课程资源体系的构建。

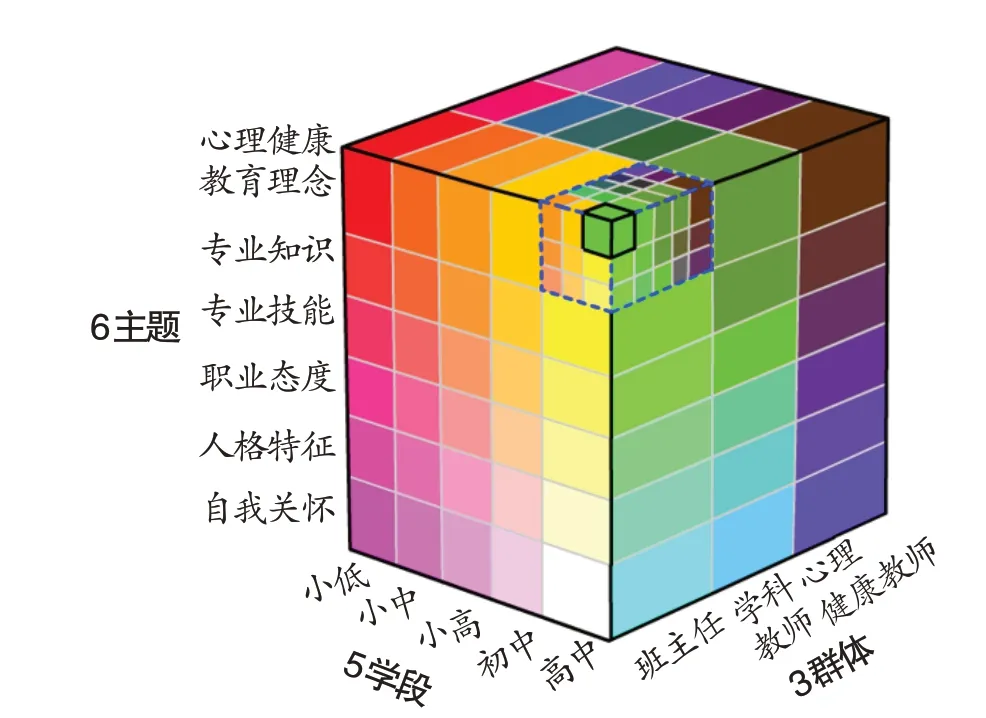

在心理导师胜任力模型的基础上,结合中小学教师在实际工作中对心育需求的调查结果,针对班主任、学科教师、心理健康教师等不同群体,郑州区域参考了学生心育课程资源“STS”模块化体系构建了心理导师三维模块化课程资源体系,即导师版的“心育魔方”(见图2)。该体系包含3个维度,分别是学段、群体、主题。其中,学段维度包含小学低年级、小学中年级、小学高年级、初中和高中5个阶段;群体维度包含班主任、学科教师、心理健康教师3个类别;主题维度包含心理健康教育理念、专业知识、专业技能、职业态度、人格特征、自我关怀,即心理导师胜任力的6个方面。如此,就可组成“5×3×6”个大模块。同时,每个维度又可进一步细分,5个学段可细分为12个年级,6个主题中的每一个主题都可细分出更多的内容,如“心理健康教育理念”主题包含积极心理学视角、以人为本全面发展的学生观、学生发展核心素养等;“专业知识”主题包含学生心理发展特点及规律、常见心理学流派、学生常见心理问题、心理测量等;“专业技能”主题包含教学能力、咨询能力、指导能力、规划能力、科研能力、培训能力、危机干预能力等;“职业态度”主题包含心理导师应具备的各种职业态度及培养;“人格特征”主题包含心理导师应具备的人格特征及培养;“自我关怀”主题包含自我觉察、自我关怀、自我调节、个人职业生涯规划等。另外,每个主题的分类下又包含更详细的内容。因此,每个大模块还可分解为若干更具体的小模块。由于各模块之间相互联系,又各自独立,更具有包容性、扩展性和选择性,教师可以根据自身情况和需求,自由选择合适的模块进行“套餐”式组合,满足个性化成长的需求。

图2 心理导师三维模块化课程资源体系

心理导师三维模块化课程资源体系包含了教师进行心育的全场景资源模块。如一名初中班主任想要成为合格的心理导师,希望掌握更多的专业技能,可以在课程资源体系中找到“初中—班主任—专业技能”模块。在该模块下,可以发现“师生相处艺术”“班级管理”“学科融合”“学生常见心理问题识别”“家校沟通”“心理主题班会”等诸多内容,涵盖日常教育教学的多种场景,而不仅仅限于对学生进行心理辅导。这有助于教师快速获得更多、更全面、更有效的课程资源,促进心育工作在教育教学过程中的全方位开展。

心理导师三维模块化课程资源体系能让课程资源以更加有序、系统的方式呈现,方便教师选择与使用,有效促进教师专业化发展。

二、中小学心理导师课程资源的开发实践

心理导师三维模块化课程资源体系构建之后,郑州区域组织开发了相关课程资源。目前,针对不同教师群体、不同主题已经完成了50多项、40多万字的文字资料。每项内容中既有理论知识,又有实践应用,更贴合教师实际,方便教师运用。课程资源开发是一个不断更新与完善的过程,后期还会配套相应的视频资源。与此同时,我们也对课程资源进行了一系列实践探索,具体如下。

1.培训助教师专业成长。

在郑州市教育局教学研究室的领导下,采用讲座、成长工作坊、在线课堂等形式,面对各实践校开展中小学心理导师课程资源系列专题培训,如针对全体教师开展心理危机识别与初步处理、师生沟通等培训,针对班主任开展班级管理心育策略培训,针对学科教师开展学科融合心理健康教育培训,针对心理健康教师开展个体辅导常用技术等培训。这些专题培训帮助教师掌握心育知识,巩固心育技巧,提升心育实操能力,让他们更好地成为能对学生及家长进行专业指导的心理导师。

同时,在实践校中组织教师自我学习,通过个体学习、小组学习、团体学习等不同途径,采用专家督导、专项提升、成长工作坊、教师互助、实践应用等方式,借助心理导师课程资源文字材料、网络资源、视频、课件等课程资源,不断提高心理导师胜任力。如某实践校学科教师的反馈:“我是一名初中美术老师,在参加了相关培训后,我能够在教学中有意识地挖掘美术学科中的心理健康教育元素。在讲述挪威画家蒙克的作品《呐喊》时,我先让学生感受作品中的情绪,接着讲述作者的人生故事,即蒙克在27岁时失去了父母和5个兄弟姐妹。他通过《呐喊》释放内心的压抑痛苦情绪,由此引导学生思考——我们或多或少会遇到人生低谷,在遇到痛苦挫折时你是怎么处理的?进而引导学生及时关注情绪,输出情绪。

2.开发促课程资源升级。

心理导师的成长是一个“学习—实践—再学习—再实践”的过程。因此,全体教师不仅要参与课程实践,还要参与课程资源开发。课程资源开发是教师专业成长的重要途径。教师经过学习,对课程资源加以实践,然后根据自身情况、学情校情等完善课程资源,或者针对自己遇到的实际问题开发新的课程资源。这个过程促进了中小学心理导师课程资源的更新与升级。如郑州某高中实践校教师在认真学习了心理导师相关课程后,结合实践探索以及校情开发了新的课程资源《心理导师指导手册》。

3.应用显卓越心育成效。

心理导师可以根据自己的需求自主选择相应的心理导师课程资源,以解决各种问题,提升自己的胜任力。以下是某高中班主任李老师的案例。

李老师第一次担任班主任。不久,他发现所带班级的学生起点较低、习惯较差、适应能力较弱。班里学生整体呈现“散”“丧”的状态。一天,有个学生找他哭诉:“老师,我觉得新班级纪律不好,同学们也不太友好。我们寝室有个女生情绪低落,常偷偷哭,不想上学……”课间,李老师听到一个学生说:“在初中时,我们班级氛围活跃。现在的班级氛围让人觉得压抑!”

于是,李老师开始思考如何引导学生并改善观察到的现象。他根据需要在“心理导师课程资源三维模块化体系”中检索“高中阶段、班主任群体、专业技能”模块资源,选择了以“班级管理——建立班级归属感”为抓手进行班级建设。在课程资源中,李老师深入学习了阿德勒的个体心理学的观点,即孩子的种种行为都是对价值感和归属感的追求,他认识到班级学生归属感的建立需要三个阶段,并且每个阶段有不同的目标。于是,李老师确定了在“‘陌生—熟悉’阶段建立温暖感,在‘熟悉—认同’阶段建立认同感,在‘认同—归属’阶段建立归属感”的基本思路,以开展“积极心理学基础下的班级团体活动”为主要途径进行了一系列实践应用。李老师根据课程资源中提供的活动集锦开展了“优点轰炸”“‘一起长大’生日会”“表达感谢”等系列心理团体活动。同时,李老师利用课程资源中的正面管教观点,在班级角落设计了“鼓励树”。慢慢地,李老师所带班级的内部归属感和凝聚力逐渐增强,展现出和谐友爱的班级氛围和积极向上的精神面貌。

在实践应用的过程中,类似李老师这样的案例不胜枚举。心理导师三维模块化课程资源体系的开发与实践让教师能够进行系统、专业的学习与应用,不断更新教育理念,促进自身心理健康发展,融洽师生关系,获得专业成长,继而成为能对学生进行心理指导的心理导师,有效促进了学生心理健康成长。这一过程也推动了区域心育工作的发展,进一步加快了“心育全员化”的进程,为全面促进学生身心和谐可持续发展奠定了坚实的基础。