我国奶牛乳房炎近期研究进展

孙 艳,周国燕,伍天碧,李英林,吉色曲伍,张 涛*

1 凉山州农业科学研究院,四川西昌 615000

2 西昌市农业农村局,四川西昌 615000

3 凉山州动物疫病预防控制中心,四川西昌 615000

0 引言

乳房炎既是奶牛常见病,也是花费较高的疾病之一,制约着奶牛业进一步的发展和养殖经济效益进一步提高。乳房炎对肉牛[1]、牦牛[2,3]和奶牛均具有很大影响。据报道,我国每年因隐性乳房炎造成的经济损失约达1.35 亿元[4],大型奶牛场奶牛乳房炎的临床发病率每月可高达3.3%[5],每年因乳房炎造成的经济总损失超过6 亿元[6]。奶牛乳房炎一般是由传染性致病菌侵入乳房造成的感染,可导致奶牛产奶量下降、乳蛋白含量和乳糖含量下降等情况,从而影响乳品质,如果不及时治疗或治疗不当转成慢性乳房炎,乳腺组织会纤维化与萎缩,导致奶牛过早淘汰。本文综述了从2019年以来报道的奶牛乳房炎常见致病菌、诊断方法、治疗方法以及预防手段,以便于奶牛养殖户、兽医员了解现状和问题,以期为奶牛乳房炎诊疗提供帮助,也为奶牛乳房炎的相关研究提供参考。

1 奶牛乳房炎常见致病菌

1.1 致病菌的分类

奶牛乳房炎的致病菌有上百种,常见的有20 种左右,种类繁多是导致该病复杂的重要原因之一[7]。奶牛乳房炎的致病菌可以分为接触性传染病原菌和环境性病原菌。其中常见接触传染性病原菌包括金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、牛支原体、牛棒状杆菌;环境性病原菌包括凝固酶阴性葡萄球菌、大肠杆菌、克雷伯氏菌、原壁菌、停乳链球菌、乳房链球菌、化脓隐秘杆菌、粘质沙雷氏菌、酵母菌、肠球菌等[25]。

1.2 全国奶牛乳房炎致病菌统计情况

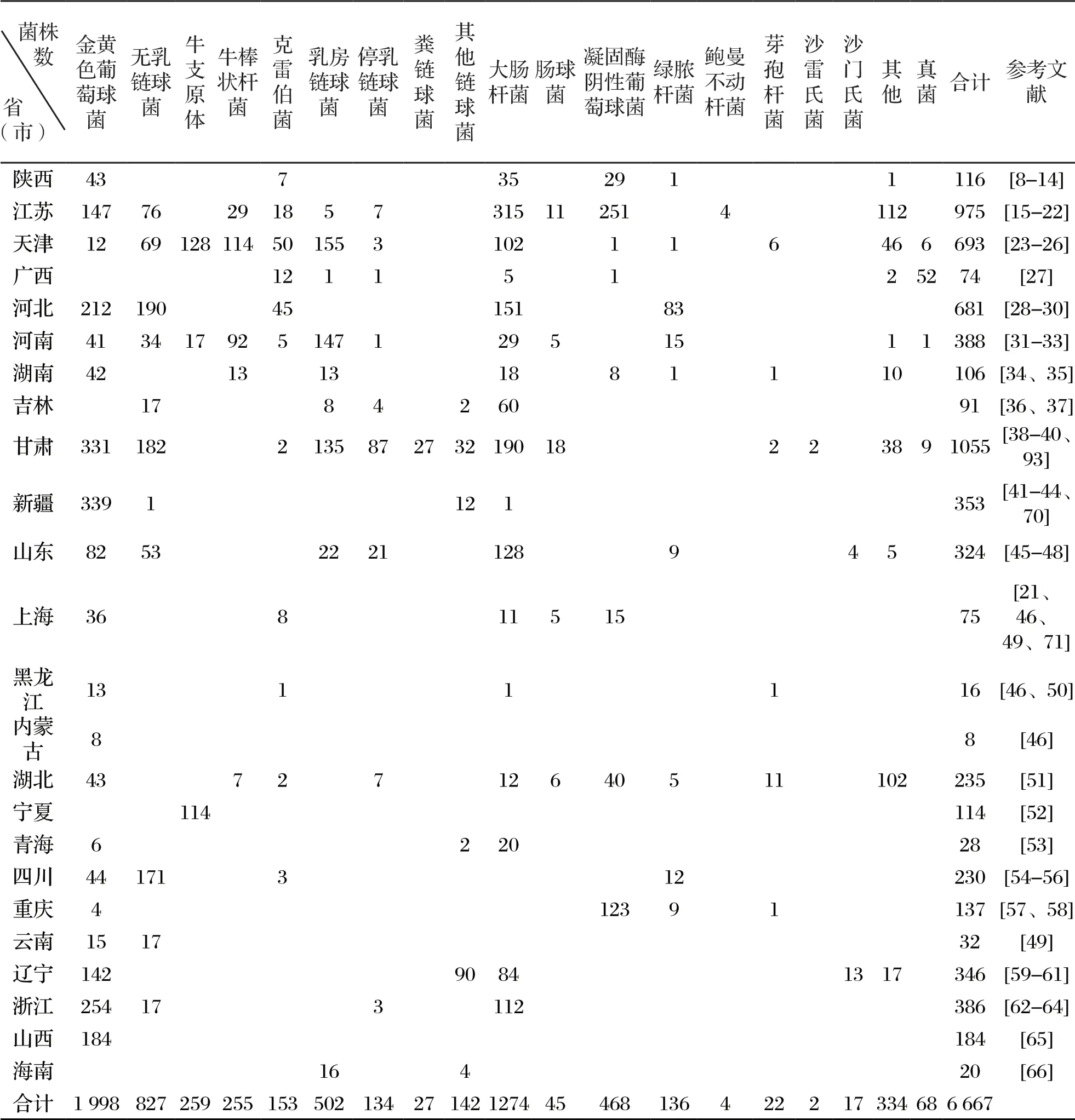

自20世纪以来,全国各省市(地区)均有奶牛乳房炎致病菌种类相关的报道。本文选取2019年以来,各省市(地区)已报道的奶牛乳房炎病原菌分离数据进行统计(表1),结果显示:分离到的环境性病原菌有大肠杆菌、凝固酶阴性葡萄球菌、乳房链球菌、克雷伯氏菌、停乳链球菌和绿脓杆菌等,占总数的40.67%,其中除停乳链球菌,其余都是条件致病菌,条件致病菌的感染多见于免疫力低下的病牛。引起奶牛乳房炎的环境性病原菌种类和数量较多,可能是由于菌群之间的竞争作用或不同菌群对使用抗生素的耐受不同所产生的影响[25]。金黄色葡萄球菌和无乳链球菌为接触性病原菌,占总数的42.37%,它们是引起奶牛乳房炎的主要致病菌,次要接触性致病菌为牛支原体和牛棒状杆菌。

由表1可知,分离出的金黄色葡萄球菌最高,其次是大肠杆菌、无乳链球菌、乳房链球菌和凝固酶阴性葡萄球菌;前三大致病菌(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、无乳链球菌)的比例为2.42:1.54:1 。对分离的金黄色葡萄菌、大肠杆菌、无乳链球菌等致病菌进行药敏试验,结果对常规抗生素都呈现出不同程度的耐药性,部分致病菌表现为多重耐药性[20,38,45,71],致病菌耐药性产生很大程度上与抗生素的使用不同相关[38,46],也与抗生素滥用有关[70]。分离的乳房炎致病菌数量最多的是甘肃,其次是江苏、天津和河北;不同地区乳房炎致病菌种类具有差异,其中江苏、天津、河南和甘肃分离到的乳房炎致病菌种类较为丰富,分别为11 种、13 种、12种和13 种。乳房炎致病菌的优势菌群和种类差异不同可能是因地理位置、环境、试验样本量、采样季节、调查规模及年度不同等原因造成的[79]。

表1 2019—2021 年全国奶牛乳房炎致病菌分离结果

需要引起注意的是,除金黄色葡萄球菌检出率高外,凝固酶阴性葡萄球菌的分离率有不断升高的趋势,表现出不同程度的耐药性[9,16,57]。目前,凝固酶阴性葡萄球菌已成为许多国家、地区最常见的奶牛乳房炎病原菌,被认为是新兴的奶牛乳房炎病原菌,国内就江苏和重庆发现较多。张行[80]对凝固酶阴性葡萄球菌耐药性和耐药基因之间相关性分析表明,凝固酶阴性葡萄球菌对抗生素的耐药严重程度与其携带的耐药基因之间存在显著正相关。因此明确引起奶牛乳房炎的具体病菌,有利于选择最佳治疗方式,实施具体措施(治疗或淘汰),制定较好的控制策略,从而降低防治成本。

2 奶牛乳房炎流性情况

2.1 全国奶牛乳房炎发病情况

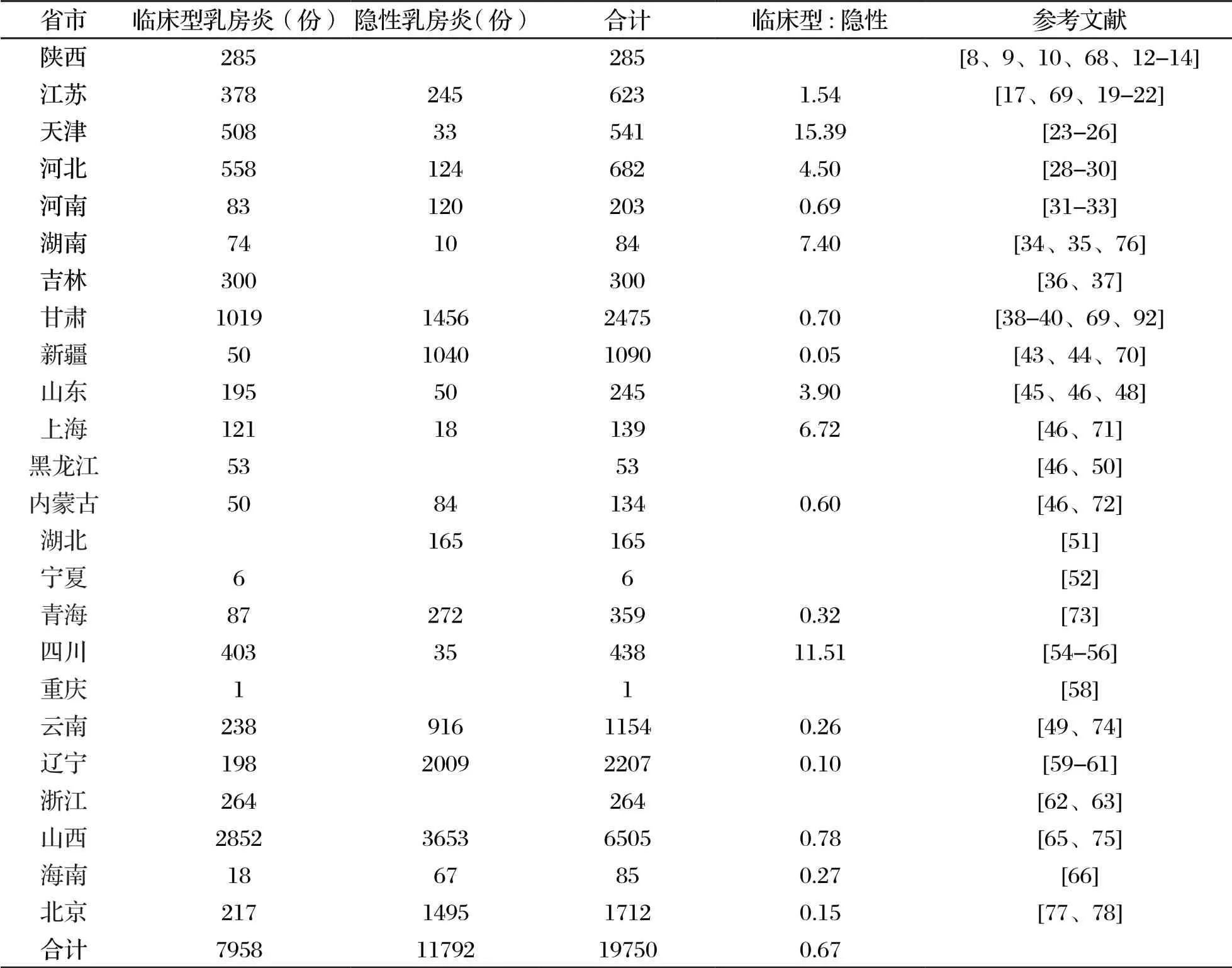

目前,在生产中将乳房炎分为临床型乳房炎和亚临床型乳房炎(也叫隐性乳房炎),隐性乳房炎肉眼观察无临床症状,在生产中容易错过最佳治疗阶段。本文对2019年以来各省市(地区)报道的奶牛乳房炎发病情况进行统计(表2),发现山西省奶牛乳房炎发病数量最多,其次是甘肃、辽宁、北京、云南和新疆;隐性乳房炎的发生率高于临床乳房炎,其占统计总数的60%,隐性乳房炎与临床乳房炎比例为1.48:1。

表2 2019—2021 年全国奶牛乳房炎发病情况

2.2 奶牛乳房炎发病规律

通过对新疆[70]、青海[73]、山西[75]、北京[77]和

陕西[82]等地的奶牛乳房炎发病情况进行调查研究,发现乳房炎的发病有一定规律,其发病率与奶牛胎次、奶牛年龄、日产奶量、挤奶操作技术水平及季节气候有一定的相关性:一是随着胎次升高,乳房炎的发病率呈上升趋势,发病率最低的为初产牛,后续不断提高,尤其3 胎以上发病率高;二是乳房炎可出现于任何年龄,但年龄越大,越容易出现乳房炎,两者呈正相关;三是在挤奶操作中越严格、越规范,乳房炎发病率就越低;四是奶牛日产奶量和乳房炎发病率呈负相关,即随着日产奶量的增加,奶牛乳房炎的发病率在降低;五是乳房炎发病率呈季节性差异,不同地区之间的气候、环境条件的差异对乳房炎发病都有一定影响。

3 乳房炎诊断方法

3.1 常规诊断方法

及时、准确地检测出奶牛乳房炎是防治乳房炎的重要环节,也是减少损失的重要手段。临床型乳房炎,一般能通过牛奶、乳房的变化发现,包括检测牛只的精神状态、食欲和乳房外观(乳房皮肤发紫或发红、呈现不同程度的肿胀),以及产奶量、乳汁颜色(乳汁稀薄为水样或含有絮状物或乳凝块)来判断奶牛是否患有乳房炎。而隐性乳房炎,变化较小,无典型临床症状,无法通过观察判定奶牛是否发病,需要借助实验室检测进行诊断,可用直接或间接的方法来检测。直接方法是细菌学培养进一步鉴定引起奶牛乳房炎的细菌,间接方法包括乳汁理化检测和乳汁细胞学检测指示牛奶成分变化程度来判断。其中乳汁理化检测又包括乳汁电导率和乳汁pH检测法,而乳汁细胞学检测法包括直接计数法和间接计数法,直接计数方法有白细胞分类计数刻度管检验法、直接显微镜细胞计数、荧光电子细胞计数法等[81];间接计数法包括美国加州乳房炎检测法(CMT)、兰州乳房炎检测法(LMT)、北京乳房炎检测法(BMT)、浙江乳房炎检测法(ZMT),CMT检测方法目前在临床上使用较多,但诊断结果更多依赖于兽医的主观判断。

3.2 分子生物学技术检测方法

采集奶牛乳汁进行细菌分离培养鉴定,确定致病菌类型,是确诊奶牛乳房炎常用检测方法。目前,细菌分离鉴定有全自动细菌鉴定仪、BD自动化微生物鉴定系统、细菌检测试纸条等。细菌分离鉴定是诊断奶牛乳房炎的金标准,但其耗时长,且更多依赖于实验员检测经验。近年来,分子生物学技术在奶牛乳房炎检测方面应用越来越多,国内外学者针对乳房炎不同种类致病菌开发出多种不同检测方法。2019年,Sharifi等[83]利用高通量技术和计算机系统生物学工具阐述大肠杆菌引起的炎症感染机制,为乳房炎的诊断和治理策略提供理论基础;曾雪琴等[84]采用16SrRNA基因的高通量测序方法确定引起乳房炎主要病原菌;刘景喜等[23]利用恒温扩增微流控芯片核酸分析仪配套微流控蝶式芯片对病原菌进行DNA检测,检测出8 种乳房炎病原菌;牛国庆等[85]利用ELISA方法检测奶样中的髓过氧化物酶含量,可对隐性乳房炎做出早期诊断;马林玉等[86]建立MTT法用于定量检测无乳链球菌活菌数;张旭东等[78]利用热红外线图像技术检测奶牛乳房位置,从而提高奶牛乳房炎的检测精度;陈诗胜等[87]结合PCR技术和胶体金免疫层析试纸条技术,建立了PCR核酸免疫层析试纸条快速检测方法,该方法用于同时检测无乳链球菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、停乳链球菌四种致病菌,将核酸扩增后的稀释样品直接滴到试纸条上即可观察结果;丛日华等[88]利用环介导等温扩增技术建立了牛乳房炎金黄色葡萄球菌nuc基因的可视化LAMP检测方法,该方法可用肉眼直接观察或紫外灯照射之后判定结果。

普通PCR、实时荧光PCR、LAMP等技术都应用于乳房炎致病菌检测,但调查研究发现奶牛乳房炎常由2 种及2 种以上病原菌混合感染引起,建立多重PCR检测方法实现了一管多检,即在同一PCR扩增条件可利用多孔PCR扩增板同时检测多种病原菌,这不仅可以满足临床检测乳房炎致病菌的需求,而且可以提高乳房炎的诊断效率,因此多重PCR检测方法的建立在诊断乳房炎致病菌上呈现出广阔前景。不同地区针对引起奶牛乳房炎的主要致病菌,从致病菌的传染性、普遍流行性以及对奶牛养殖业造成的危害程度出发,国内学者建立有多种多重PCR。夏颖等[30]建立金黄色葡萄球菌、无乳链球菌、绿脓杆菌三重PCR;赵高亁[25]建立大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、无乳链球菌、停乳链球菌、蜡样芽孢杆菌和白色链球菌七重PCR;王仕成[72]建立金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、无乳链球菌和停乳链球菌四重PCR;张莉莉等[18]建立同时检测大肠杆菌、无乳链球菌和金黄色葡萄球菌的多重Taq-man荧光定量PCR;王宇[56]建立金黄色葡萄球菌、无乳链球菌和绿脓杆菌三重PCR。分子生物学技术在乳房炎方面的应用特别是多重PCR检测作为病原菌检测的辅助方法,对于奶牛乳房炎的定期检测、混合感染和及时治疗有重要的意义。除此之外,何芳[35]、韩文儒[75],韩晓霞[82],夏颖等[89]通过奶牛生产性能测定(DHI)中乳汁体细胞数、产奶量等数据开展奶牛乳房炎筛查,提示DHI可为隐性乳房炎的诊断及治疗提供数据支撑,这也为临床诊断奶牛乳房炎提供参考依据。

4 乳房炎的治疗

4.1 抗生素治疗方面

很多方法都可以治疗奶牛乳房炎,主要有抗生素治疗和中药治疗等。抗生素能有效治疗奶牛乳房炎,是目前国内外治疗细菌性乳房炎常用方法,一般分为泌乳期和干奶期治疗。李亚菲等[90]用硫酸头孢喹肟乳房注入剂按(3 g:150mg)/乳区·次干乳前用药1 次,有效预防和治疗由大肠杆菌、葡萄球菌和链球菌引起的奶牛乳房炎;肖霞等[91]研究表明,头孢洛宁乳房注入剂对干奶期奶牛乳房炎具有良好的防治效果,对不同细菌感染治愈率介于66.6%~100%之间;赵袆云[92]用双氯芬酸钠配合使用2.2 mg/kg·bw注射用头孢噻呋钠治疗临床型奶牛乳房炎有较好的治疗效果;甘卫泽[70]研究显示,在泌乳期使用盐酸头孢噻呋治疗,并在干奶期使用安倍宁配合封闭宁辅助治疗由金黄色葡萄球菌引起的乳房炎效果明显。

4.2 中药治疗方面

由于抗生素的长期使用可能造成病原菌的耐药性、药物残留等问题。因此,近年来中草药通过提高非特异性免疫和抗菌作用治疗乳房炎的研究不断增多。有研究表明,公英散对奶牛乳房炎的治疗效果明显强于注射用阿莫西林、氨苄西林钠和头孢噻呋的治疗[93];黄芪多糖可替代抗生素预防和控制奶牛乳房炎,它能够抑制并杀灭引起奶牛乳房炎的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和无乳链球菌,可降低牛乳中体细胞数,缓解乳腺上皮细胞炎症[94];张鹏举等[95]研究发现公英翘芦散对治疗奶牛乳房炎效果显著,其治愈率达到62.67%、有效率达到90.67%;郑宇慧等[96]提出乳导管注射乳酸菌能有效防治奶牛乳房炎,乳酸菌在防治病原微生物方面潜力大,可作为抗生素的潜在替代品;郭慧琴等[62]研究表明,木糖醇(0.125~0.500 g/mL)能有效抵抗金黄色葡萄球菌黏附,从而干扰生物被膜的形成;同时采用5%木糖醇联合抗菌药物治疗新发病的奶牛乳房炎,其有效率达到100%[64]。

5 乳房炎的预防

5.1 疫苗免疫

疫苗接种是预防乳房炎发生的有效途径。但乳房炎疫苗开发方面进展较小,目前可用的乳房炎疫苗仅对大肠杆菌乳房炎有较好疗效,革兰氏阳性乳房炎疫苗(如金黄色葡萄球菌疫苗)在多数情况下保护效果十分有限。周明旭等[17]验证了金黄色葡萄球菌TraP和FnbpA,无乳链球菌GapC和sip,大肠杆菌Lpf1A等保守抗原作为亚单位疫苗候选抗原的普适性。李松建等[98]通过免疫试验,得出Fc-Sip+Fc-FnBPB-CIfA二联亚单位疫苗对无乳链球菌和金黄色葡萄球菌引起的奶牛乳房炎具有较好的治疗和预防作用,这有利于无乳链球菌和金黄色葡萄球菌奶牛乳房炎疫苗的开发,但疫苗的大规模使用推广还需要一定的时间来实现。

5.2 加强饲养管理

为了降低奶牛乳房炎的发生率,需要改善奶牛养殖环境,合理选择垫料,定期对牛舍、共用器具等进行清理消毒和维护。同时在日粮中添加中草药提高奶牛抵抗力,减少圈舍中奶牛数量,避免因挤压造成外伤;加强对奶牛的日常观测,及时发现患病牛。张俊杰[97]结合国内乳房炎管理和治疗现状提出在干奶期引入乳头内封闭剂,从而使母牛有一个良好的防止新发感染发生的防护机制,以及根据乳房炎致病菌种类制定因菌治疗方案。在奶牛养殖生产过程中对传染性及环境性病原菌的防控应同样重视,既要搞好饲养环境卫生,注重清洁消毒,勤换卧床垫料,减少接触环境致病菌,也应在挤奶和乳房护理过程中注重防范传染性病原菌的传播。

6 小结

综上所述,为有效防控奶牛乳房炎,在生产过程中应做好日常饲养管理,要以预防为主,其中检测诊断是预防乳房炎的重要措施,做到早发现、早治疗。对于感染病牛要做到有效而精准的早期诊断(一般通过实验室诊断),基于实验室诊断结果选取敏感抗生素对症治疗,联合用药、轮换用药以减少耐药性细菌产生,用药时要考虑到奶牛及泌乳期禁用药物,有条件可开展细菌耐药性监测。同时严格规范挤奶操作程序,做好干奶程序,加强牛只护理及干奶期保护、治疗工作,重视预防新增感染病牛产生,从根源上有效避免乳房炎发生。