寂静的海

一

那天他在求真楼四楼和他们靠着暖气片聊里尔克的《秋日》和《豹》,发现两个学妹站在教室后门,畏怯地想进来,那个角度只有他能看见,但他没说。海坐在对面,正发表着关于冯至与里尔克的想法。

如他印象,海给人的感觉是安静的,但两条眉毛下深色的瞳仁又时而发出幽光,仿佛告诉你他的脑子其实一直飞快在转。海的皮肤很白,手指修长,两片嘴唇坚毅,脸庞瘦削但有十足的英气。

海抱着手,动着两片嘴唇:“比如《鼠曲草》《有加利树》就和《豹》很像。”

“冯至先生本来就研究里尔克。”怡说。

“那也不能忽视中国诗歌的影响。”方尧插嘴道,“《威尼斯》里,‘等到了夜深静悄/只看见窗儿关闭/桥上也敛了人迹。和刘方平《春怨》‘寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门多么贴。”

他的手不停地转着水杯,心里想的不是里尔克,而是到底该不该请那两位学妹进来,想到此,他不禁莞尔。

“你笑什么?”怡问。

“哦。”他一下子抬起头来:“我是说,把里尔克和冯至放到一起是对的。”他想掩饰刚才的出神,于是把头转向方尧,“但你把唐诗扯进去,能说明什么问题?”

“什么叫扯进去?”方尧反驳。

怡笑着说:“方尧是秦老师的得意弟子,将来要考古代文学的。”

方尧乐了,两只眼睛眯成一条缝。

他把头低了下去,心里想的还是那两个学妹。

冬日正午的阳光从四扇窗户射进来,投下八块耀眼的光斑。空气中细微的绒毛在光柱里游动,给人身处温暖海域的幻觉。他举起两条胳膊朝空中伸了伸,活动了一下背部的血液,好像潜泳上浮的姿势。她们肯定还在那儿,就在门口,一直没走。

海看了眼他,接着说:“让我感触深的还有那首《秋日》……”

“是”,他漫不经心地附和,椅子随着身体一点一点晃动,好像一只上了发条的钟。

“你到底在想什么?”怡突然挺直,凑到他身前问。

“啊?”他惊了一跳。

两个影子像两粒黑点一样从他脑子里迅速消失,他的脸涨得绯红。海默默地从座位上站起,走到后门把门关了。那两个学妹飞也似的逃走,他好像溺了水,阳光一下子满溢到了屋顶的天花板上。

后来讨论过多次,就是诗社到底该不该办成“开放式”的。有一天晚上四个人在西门吃夜宵就聊这个问题。他据理力争:“20世纪80年代校园里的诗社就是开放的。那时候谁想加入都可以,成员写的诗就贴在学校的宣传栏里。”

海看了怡一眼,怡没接话,又看方尧。方尧说:“咱……们怎么也得有个组织,随便让人来恐怕不好吧?”

“组织?肤浅!什么叫组织?组织不是学生会。”他拿一张纸巾擦了擦嘴:“人想来怎么了?有的社团还指望不上呢。”

海放下了手里的筷子。

怡打圆场道:“人多了不好弄,现在只有六个社员还有两个联系不上,换了人多岂不更麻烦?”

“那不就是小团体吗?”

“你倒真有点理想主义。”海把汤碗朝前一推。

吃完夜宵从西门回来,他垂头丧气地走在队尾,快到学生宿舍时怡突然拉住他,给他递了一盒外国牌子的水果糖,悄悄地对他说:“我给他向你道歉。”

他的心里一下子五味杂陈,接过糖,眼睛瞟着别处:“没事啊,没事。道什么歉。”

后来春季社团招新他去了,cosplay的学弟给他塞过来几张宣传海报。街舞、民乐社团的音响混合着播放歌曲,好像市场赶集。他逛了没多久就悻悻地回来,嘴里大声嚷嚷:“没劲!没劲!”

二

北方的春迟,但树上已经发绿,等寒假开学没多久,金黄的连翘就已经在校园里开遍了。而当方尧把海和怡之间的事情告诉他时,时间已经过了春三月。方尧说,是那晚夜游海河时的事。

方尧说:“没说在一起,也没说不在一起,但估摸着那个劲好像还差点意思。”

他的心裂成了几瓣,但嘴上仍然逞强,说他们俩的事他不乐意管。但他反复回忆,还是没有找到一点线索。

说来有趣,来天津上学的孩子,刨去那些特别爱宅的,几乎都有过夜游海河的经历。就是从解放桥往西,过滨江道到意式风情区的两三公里,来来回回能走好几遍。一路上也没什么可玩,就是看景、聊天,但他们都觉得,夜游过海河,就算到了天津了。至于为什么是海河,又为什么要夜游,谁也说不清楚。

记忆中那天天气很好,头顶上甚至能看见几粒星星。他们坐地铁到了津湾广场,一出门口就是海河。

河两岸是天津最繁华的高楼,南岸从津湾广场赭红色的仿欧建筑,到金色棱柱般的津塔,再到津门公寓那回字形的方块豪华酒店;北岸有笔直方正的远洋大厦,后面是两片高楼连在一起的君临大厦。流光溢彩的解放桥和大沽桥一东一西架在河面,桥的倒影混同着建筑的倒影一同投在水里,随着水波轻轻地晃动。

他沿着河边的人行道走在四个人最前面,一边跳着,一边念念有词:

“天空焚烧着粗糙的星辰。星光,洒在斧刃上的盐粒。”

怡问他:“你嘴里念叨什么呢?”

他回过头来一本正经地说:“感叹生活!”

“没见过世面。”

“对,我就是小镇青年,乡巴佬。”

四个人哈哈大笑,笑声飞得如同小时候扔向水面的石头片。

海河的倒影在大沽桥的背面留下网状花纹,那花纹被风拨动,头顶上是车流迅速开过的哗哗声。偶尔有遛狗的人经过,或者一对老年夫妻夜跑,远远地朝他们来,又远远地离他们去。四个人紧贴着,沿河一路晃过去。

那天晚上他无意中瞥见怡,多美啊,她笑的时候双手扶住膝,戴一顶毛线帽子,那身体就算裹在羽绒服里也能看得出来是暖的、热的,洋溢著青春。后来他每次和别人一聊起,就说夜游海河是一首真正的诗。

等到校园里各种名目的花渐次舒展开蓓蕾,春天就算正式地入驻了这座城市。而诗社主要的工作也就变成了编辑一本正儿八经的诗集。

之前他也和海印过一份,不过现在看来,那份诗稿确实寒酸。总共二十几首诗,没经过排版,打在散装的A4纸上,用一个塑料皮封着。当时在方尧的怂恿下,诗社还上线了一个公众号,公众号的二维码还贴在诗稿的封底。

这本诗集不说做得多好,至少得像个样子。为此他搜集了不少方案,但都被自己否了。直到去找一个戏剧社的朋友聊天,看见朋友手里拿的剧本很精美,一下子来了灵感,但过了几个礼拜,四个人再碰面时,他彻底糊涂了。

没想到海也带来了一本诗集。纯黑的封面,封面上端设计了一个下雪的月夜,白色的雪花洒在黑色的背景上。封面的中间是一个的背影,默默地走在雪地里,而背影在雪地上留下的脚印,一直从地平线尽头延伸过来。他一下子想到,初霁诗社就是成立在一个下雪的月夜。站在那儿,他好像被一桶冰水从头到脚浇了个遍。那份仿剧本的诗集相形之下更像一个玩具,他尴尬得无地自容。

從那以后,他好像不认识海了,觉得海越来越远。以前海也不爱说话,但那种不爱说话是包含着倾听的意思,让他觉得友好、亲切。但现在海闷在那儿,意思极不透明。有时候虽然两个人挨得很近,在一张桌子上聊天,但也感觉隔了千万重山水。

后来方尧问他:“你和海怎么回事?”

他说:“你问他去。”

怡问他:“海和你怎么回事?”

他说:“没怎么回事,好得很。”

三

后来方尧还拿帕斯的诗打趣他们:“两个形体面对面/有时它们是两颗星/坠落在虚空的苍穹。”

但是不管用,大家坐在一起的时候不是你沉默,就是我沉默。

他想,是不是海拿自己当情敌了,但一想又觉得不对劲,不是还没在一起呢,又不是我搅和的,凭什么防着我?再说,你那么厉害,你大大方方同意就得了呗,没必要给我在这拿腔拿调。就这样两个人不冷不热,周围的朋友看了干着急。中间方尧和怡劝过几次,还约了一起逛街吃饭,但效果都不好。他自认为自己不是小肚鸡肠的人,但就是解不开这个疙瘩。

有时候,他觉得自己很像海,或者说就是海,但一个人怎么能向一个这么像自己的人妥协呢?就好像影子面对躯干,妥协了就没有了自己的存在。

这个想法一旦在心里发芽,就会越长越大,直到长成碗口粗的藤蔓勒在胸口,活活把自己勒死。过了不到两个月,他和海果然掰了,而压死友情的最后一根稻草,是天津高校在五月份举办的一场诗歌比赛。

他是在上张老师的选修课时知道的。张老师也是一位诗人,银灰色的头发,带一副黑框眼镜,总是背一个单肩包,上完课以后匆匆从教室走出去。那天,老师没有像往常一样上完课就走,而是站在那儿。教室里忙着收拾的同学看到都停了,疑惑地望着他。他说:“最近有一场诗歌比赛,感兴趣的同学可以试试。”座位上的同学窃窃私语。张老师随即又补充:“张爱玲说的,出名要趁早。祝各位好运!”

听到这个消息,诗社里的人都很激动,尤其是他,他和方尧说:“我等这个机会已经好久了。”

方尧说:“上次好像还办过一次散文比赛,也是各高校联合,这次换成诗歌了。”

“没错。”怡说,“听说颁奖典礼还请来了好几位重量级作家。”

“必须得去。”他一副摩拳擦掌的样子。这时他看见海在一旁冷着不说话,觉得他又在故作矜持,开口问:“怎么,没兴趣?”

海白了他一眼。

“要我说,这也是个检验我们成色的机会。不是听说学院里最近也有几个人要办文学社团吗,诗歌奖就是咱们的证明。”

“确实有一个推理文学社要成立。”怡说,“那天我舍友还问我来着。不过这不算文学社吧?”

“推理文学也算文学。”方尧说,“爱伦·坡、阿加莎·克里斯蒂、柯南·道尔……”

“反正不管怎么样,诗歌比赛必须参加。”他撂下一句:“至于有些人觉得没意思,那悉听尊便。”

消息正式发布后,他把自己关在图书馆里一个月,后来终于给方尧和怡发去了一份电子诗稿征求意见。

怡和方尧看了觉得不错。方尧回信,里面有许多大诗人的影子,但又不能确切地指出来到底是谁,是评委们喜欢的风格。他谦虚地回复了一句:你懂我。

他又问他们俩怎么样,方尧说他写了一首长的,一首短的,现在头疼不知道该交哪一首。怡说,自己早早投完了事。他说自己还得再改改,最后透露出一点儿意思,好像问海那边的情况。

怡当然明白他的意思,她说,海最近一直去“慧林”特殊教育学校帮忙。那是一个国际大学生组织的志愿者找的他,去了几次海觉得挺有意义,就留在那边干了。至于诗写没写不知道,但每天看那忙忙碌碌的样子,估计也不会有太多时间构思。

过了好久,他才意味深长地发过来一个:哦。为了比较自己作品的效果,他还经常上组委会的网站,看那些人的在线投稿。看到那些没有章法,一看就知道是新手写的作品,他心里窃喜,看到那些遣词巧妙,用典精当的成熟之作,他心里也翻涌着醋意。不过后者毕竟属于极少数,所以他心里断定自己能得大奖。

他把自己的诗反复进行了修改,还起了一个颇为自得的标题,《稗子与太阳》,结构仿的骆一禾的名作———《麦地》,也分了四章。等一切尽善尽美以后他终于把作品交了上去,合上电脑的一刻,他长长地吐了一口气。

接下来就等获奖的消息公布了。

四

不出所料,他辛苦了一个多月的成果果然获奖。但他却一点也高兴不起来,因为他获得是二等奖,上面还有两个一等奖。当然,更让他生气的是特别大奖竟然颁给了海。那是方尧透露给他的。

原来方尧有一个朋友是组委会的颁奖主持,提前知道了消息。他一开始听到方尧笑着对自己说“恭喜”,还不知道发生了什么。得知自己获了二等奖,先是一喜,随后又有些不满,进而听到海拿了特别大奖,他完全变了脸色,甩下方尧头也不回地走了。

他觉得自己真可笑,居然活活地被海给骗了,他心里一阵恶心。撇下方堯以后他走到学校图书馆的后门,前面是秋水湖,很少有人在这里驻足,于是他就走到了湖边的亭子里坐下。

夏日的天空好像印象派的画般明媚,阳光透过亭子周围的香樟树丛洒下,白色的蝴蝶悠闲地从灌木丛中飞过,但他的心头却笼罩着大团的阴云。

“寂静的海”,这个获得了特别大奖的作品标题在他的脑子里反复盘桓。他的心情压抑,思维混乱,强迫自己不去理会,那四个字像四支利箭一样使劲往脑袋里钻。从方尧把他和海获奖的消息一说出口,他就确信,这一定是最终到结果。两个人的差距就像两个宿命的预言,让他无法怀疑真实性。只不过,为什么自己的幻想又要像肥皂泡一样破灭,每次近在咫尺的“金苹果”都要被人横插一刀,那满怀的期待还不如纸糊的房子么?他心想,真该死,什么破寂静,什么破海。

在和海决裂以后的日子里,他曾有很多次回想起自己同他的第一次见面。

那是在军训的迎新大会上,所有人都穿着绿军装,但他一眼就看到了他。他鬼使神差地和这个即将成为自己最好朋友的人说了第一句话“喂,你拱我干什么?”大概当时是嫌挤了,想让坐他右手的海再往旁边挪挪,两个人就这样打开了话匣。

进大学前,他以为不会找到“志同道合”的朋友,因为天下人都是“俗”的,只有自己最“雅”。但海改变了他的想法,让他觉得面前的这个人才真“雅”,自己才是那个“俗”的。好朋友是只需要看一眼,听一句话就能分辨出来的。李白写信陵君初见侯嬴、朱亥,也是这样。后来军训结束了,他和海好得没边,就一起干了一件蠢事,两个人背着书包在市里流浪了一夜。

深夜的滨江道上阒寂无人,他和海跳上了和平路世纪转盘的铜马车,十月的风吹在人身上还是暖暖的。走累了,他们进去了一家24小时营业的麦当劳,点些食物,面对面地坐着朗诵《哈姆雷特》。最后,他们一起蜷缩在三号线地铁站的铁门前睡着,睡前两个人相约,明天一早要去吃正宗的天津“煎饼馃子”和“嘎巴菜”,就在不远的岳阳道上。

五

六月,赛事组委会在天津少儿图书馆举行了颁奖典礼,他懒懒地动了身。到了会场才发现方尧和怡早就到了,他俩的作品也被选入了优秀作品集。

他没有看见海,同方尧和怡打了个招呼以后,就被工作人员领着,坐到了前面为获奖者专门指定的位置。颁奖典礼照常举行,先是作家访谈。那天确实来了几位有名的作家,但他只是眯着眼冷冷地听,提问环节也懒得举手。然后是颁奖,他果然得了二等奖,上台领奖时远远地看见张老师也坐在台下,一头银灰色的头发,微微地冲他点头。他心里惭愧,拍照的时候手都不知该往哪放。

颁完三二一等奖之后,是特别大奖,两位主持人故作神秘,但他心里有数。

掌声热烈,他的背后好像针扎一样难受。

“陶海同学因故没有来,所以奖杯和奖金由他的同学代领。”

没来?他心想,确实没在现场看到海,代领的是怡。典礼结束以后,他和方尧、怡一起乘地铁回校。

“没来?”他问。

怡说:“他去面试了,正巧赶在今天。”

“面试?”

“不是有个同学请他帮忙做义工吗,就是‘慧林特殊教育学校那个。他们要组织一个新项目,暑假去云南。”

“哦。”他没有追问下去。

期末很快来临,校园里的人走得所剩无几。他恋恋不舍地同朋友们告别,并说很快还会见面。

果然,诗社的第十三次朗诵会选在了他的家乡。时值八月,正好是他二十岁生日那天,他邀请两位好朋友来到了舟山,随后又因为两个人从来没有看过海,就带他们一起去桃花岛看海。

他们爬了一千多米,终于登上了桃花岛的安期峰,在杳无人迹的峰顶,三个人面对东海坐下。方尧从口袋里掏出手机,长长地从左到右拍了一张全景相片。远处,除了海军雷达哨站,再也没有比这更高的地方。

他问他们:“怎么样?”

怡一边手舞足蹈,一边冲远方大喊:“真是太棒啦!”

眼下星罗棋布的岛屿散落在安期峰的东方,碧蓝色的海面笼罩着一层轻纱,那轻纱下面掩藏着一枚枚翠绿的小岛。八月的海风丰沛湿润,就像他们旺盛的生命力从海面翻涌而来。带着咸味的水汽弥漫四周,天地寂然,只有诗和三个人同在,但谁也没有想出一句应景的句子。方尧突然问他:“你知道海的诗为什么叫‘寂静的海吗?”

“因为那些孩子听不见,他们可以吹到海风,闻到海的咸味,但他们听不见海的涛声,就像我们现在这样。”

“他想写一首诗。”

“让他们听见?”

作者简介:

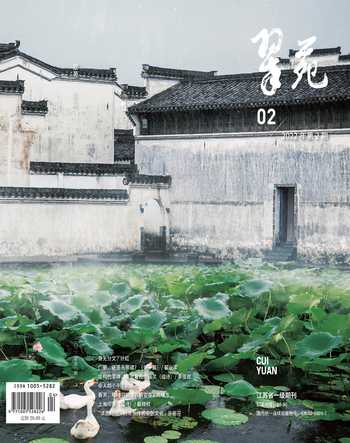

蔡岩峣,1996年生,江苏金坛人,现北京师范大学文学院博士生在读。曾发表小说、文学评论若干。作品见《北京文学》《作品》《广州文艺》《翠苑》等刊。