区域创新系统视域下福建科技服务业耦合发展研究

李杰中

(宁德师范学院 经济管理学院, 闽东特色乡村振兴之路研究中心, 福建 宁德 352100)

随着福建加快建设创新型省份,以及新时代经济社会高质量发展的新需求,推进发展科技服务业成为关键抉择。依据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754—2011),科技服务业主要包括科技信息服务、科学试验与研发设计、科技成果推广与转移和其他综合服务,其自身发展不仅直接推动了产业升级,也汇集了创新的磅礴伟力,驱动着系统中知识与科技资源的流转,服务于创新各进程,关联了创新系统的最终绩效,乃至推进创新能力提升。福建科技服务业仍处于发展的初期,对创新驱动发展支撑水平有待提高。从区域创新系统视域探讨福建科技服务业耦合发展具有重要意义。

从国内外已有研究看,国外科技服务业相关研究起步较早,研究涉及科技服务业内涵与特征[1]、作用[2]、创新发展[3]、评价[4]等方面。国外文献多以“知识密集型服务业”产业主体为对象进行探讨,“科技服务业基于专业知识资源为各类主体提供中介支持”这一界定得到学术界普遍认同,研究关注了科技服务业与创新的关系,充分肯定了其产业价值。国内科技研究起步较晚,但成果日渐增多,相关研究聚焦科技服务业影响因素[5]、水平评价[6]、聚集[7]、政策[8]及其产业互动关系[9]等。近年来,国内学者对科技服务业耦合问题的关注逐渐增加,研究涉及科技服务业与其他产业耦合问题[10]、科技服务业与创新发展的耦合[11-12]、科技服务业生态化耦合[13]等方面。国内学者对科技服务的积极探索涵盖了定性和定量两方面,为进一步开展针对性研究奠定了良好的基础。现有研究成果广泛认同科技服务业与创新的密切关系,认为其自身发展不仅契合产业转型升级,并且能为其他产业发展提供强大支撑。但总的来看,关于科技服务业研究的深度与广度仍需大力推进,并且从区域创新系统视域探讨科技服务业耦合发展的研究也较缺乏。

因此,以区域创新系统为视角,在明确科技服务业耦合发展内涵的基础上,实证分析福建科技服务业与区域创新能力的时空耦合,以期为相关政策制定提供参考。

1 福建区域创新系统与科技服务业概述

1.1 福建区域创新系统

区域创新系统涵盖企业、政府、高等院校、研发机构、中介机构与消费者等众多主体,系统内相关主体的交互塑造了知识与技术等资源流动的整体风貌。从区域创新系统的动态过程看,其围绕“创新产生-创新使用”的核心过程而展开,创新可萌生于基础研究、应用研究、产品开发等领域,通过学习、选择、吸收等实现创新的使用,创新两阶段目标的达成意味着创新能力与价值的提升,“创新产生-创新使用”循环进行,驱动着区域创新系统的演化。科技服务主体共生于区域创新系统中,通过提供科技贸易、科技金融与科技信息等服务,提高系统内要素的流转效率,提升了各主体的互动水平。

福建区域创新系统主要构成及特征有:①涵盖各层级的教育机构(高等院校、职业院校、技术培训机构等),如厦门大学与福州大学等,既具有普惠性的知识供给,也提供专业的知识或技能提升服务,厚植了区域知识增长土壤,提升了知识扩散价值;②区域内研究机构是知识资源的启发器,高层次研究机构对区域知识和技术资源丰厚度的影响非同一般,如福建宁德时代新能源研发中心、中科院海西研究院与国家海岛研究中心等对本区域创新发展起到了重要作用;③技术中介机构在区域创新系统中发挥着链接创新要素的功能,如福建的2011 协同创新中心和省级产业技术重大研发平台等为知识的迸发创造了良好的条件,国家技术转移海峡中心-海峡技术转移中心、福建省知识产权科技创新服务平台等建构了福建区域创新资源流转与扩散的合适平台;④创新成果生产制造与产业化运作在区域创新系统中扮演了重要的角色,宁德时代新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发与应用,泉州数控一代智能装备产业化发展等领域取得新技术和新产品成为福建区域知识投入和利用子系统的鲜活样本;⑤人才中介组织促进了人力资本的流动,人力资源尤其是知识与技术型的人才始终是创新系统中最活跃的因素之一,在一定程度上表现了创新的能动性和积极性。近年来,福建引智聚才力度加大,不断创造条件招揽海内外优秀人才来闽就业创业,如福建省“海纳百川”高端人才聚集计划、引进台湾高层次人才“百人计划”等,为区域创新系统发展提供了动力。区域创新系统的运行受到区域创新政策的影响,福建创新驱动发展战略的实施为此提供了有利的政策支持,加之福厦泉国家自主创新示范区、全面建设创新型省份等政策利好,福建区域创新生态系统向好演化。

1.2 福建科技服务业

《福建省“十三五”现代服务业发展专项规划》《福建省“十三五”科技发展和创新驱动专项规划》与《服务业创新发展大纲(2017—2025年)》等提供了较好战略引领和政策支持体系,福建科技服务业发展势头良好。综合福建统计年鉴和福建科技统计信息看,福建科技服务业规模不断壮大,反映科技服务业活力指数的技术交易行情持续向好。2020年技术市场交易额达300亿元,技术合同成交金额183.86亿元,比上年增长25.98%;信息传输、软件和信息技术服务业总产值达1 047.59亿元,租赁和商务服务业1 339.46亿元,科学研究和技术服务业总产值达596.95亿元,3项总产值达2 984亿元,其行业的从业人数近40万人,表征了发展景气程度;研发投入持续增加,2020年全省R&D经费投入842.41亿元,占GDP比重为1.92%,全省培育的高新技术企业有6 000余家,专利申请数180 399项,专利授权数145 929,较前一年均有较大增加,这为福建科技服务业提供了丰厚的土壤和广阔的发展前景。但与国内发达省份比,无论是产业规模,还是发展水平,福建科技服务业依然存在不小差距,产业结构和层级仍待调整升级,尤其是对区域创新能力提升的效能亟待挖掘和释放。

2 区域创新系统视域下福建科技服务业耦合发展内涵

耦合理论最初主要运用在物理学等自然科学领域,后逐步拓展到经济管理等方面。耦合表征的是两个或更多系统间的交互与协作的程度,科技服务业与创新有着密切的关系,区域创新系统视域下福建科技服务业耦合发展有着独特的内涵。

1)福建科技服务业耦合发展的核心要义是科技服务业嵌入区域创新系统运行,为创新过程提供一系列专业服务。科技服务业的产业运行范围涉及广泛,集成了科技基础设施设备、贸易、金融、企业孵化与资讯等子系统。科技信息作用于创新的全过程,无论是创新产生阶段的基础要求、应用研究、产品开发等,还是创新使用中的选择、吸收与实现等,都需要大量的科技信息;科技设施是创新的载体,新技术、新工艺与新产品的形成有赖于科技设施的支撑;科技贸易是区域创新系统的协调器,创新系统中各类主体的资源或创新产品不尽相同,专业优势也各有千秋,科技贸易有利于创新参与者实现优势互补,扩大创新收益;科技金融是科技与金融高度融合的产物,其通过专业风险投资基金或科技信贷等方式为创新链上的主体提供融资服务,促进了创新要素聚集,加速了创新成果转化;企业孵化器对于培育区域创新动能,增强区域创新系统发展活力意义重大。企业尤其是高新技术企业往往既是创新发起者,也是创新的最后集成使用者,孵化器通过孵化高新技术企业推动创新成果产业化,引领创新市场发展方向。可见,科技服务业嵌入运行既强化了创新产生与创新使用的内部动能,也密切了二者的联系,促进了区域创新系统演化,进而提升区域创新能力。

2)福建科技服务业耦合发展的驱动逻辑是科技服务业与区域创新系统共生共荣。区域创新系统创新资源投入、转换与创新成果产出的良性运转是创新发展的必然要求,科技服务业嵌入运行提升了创新的效率和质量。区域创新系统的要素复杂多元,人、财、物的联结组合充实创新体系,能动的创新者出于对机会的把握,在评估资源与环境的基础上,确定具体创新事项。基于上述的创新推进逻辑,科技服务业催化了创新发展。一方面,科技服务组织基于自身资源或技术优势,可直接成为创新的发起者;另一方面,科技服务组织作为中介机构为创新发展提供辅助,通过诊断创新机会、评估创新环境与串联创新者与资源要素等一系列高价值服务,链接了创新要素,激发与回馈着各类创新主体的需求,催化创新发展,而创新的发展又为科技服务业发展厚植了现实土壤,从而实现二者的共生共荣。

3 福建科技服务业与区域创新能力耦合的时空分析

借鉴学者们对科技服务业耦合发展问题的相关研究成果[10-11],区域创新能力是衡量区域创新发展的最重要尺度,将对区域创新系统的评估聚合为区域创新能力,用耦合相关理论观测福建科技服务业与区域创新能力耦合水平有良好的适合性。因此,综合运用熵权法与耦合协调评价模型来实证分析福建科技服务业与区域创新能力的时空耦合。

3.1 研究方法

3.1.1 熵权法

将科技服务业与区域创新能力作为复合的系统S,设S1为科技服务业,S2为区域创新能力。对系统的发展指数测度采用熵权法。

标准化处理原始数据,以消除量纲影响。a′ij表示标准化后第j年第i个指标的标准化结果,minai与maxai为区间值,指标用p表示,评估样本数为h。

负向指标

(1)

正向指标

(2)

逐年计算各指标与权重求得各指标最终得分Sij=a′ijωi;其次,将同一年份各S值相加得到该年综合得分Si=∑Sij。

3.1.2 耦合协调评价模型

参考科技服务业耦合发展的相关文献,综合考虑科技服务业和区域创新能力两大子系统的复合因素及效应,采用变异系数标尺衡量科技服务业发展的耦合度。设S1为科技服务业发展水平变量,S2为区域创新能力水平变量,推导构造出区域创新能力与科技服务业发展耦合度公式为

(3)

式中:耦合度用因变量C(0≤C≤1)表示,当比值为1时表示的耦合性最好;调节变量记为r,其通常取值区间为[2,5],本研究取r=3以便辨识。

耦合度从时间维度能较好呈现两系统相互影响的强弱程度,但在空间多区域比较时,受制于计算方法可能产生伪评估结果,即存在两个子系统发展的综合指数相近且均低而耦合度较高的情况,这显然与综合发展指数均较高引致的较高耦合度存在差异。鉴于此,进一步构造科技服务业与区域创新能力耦合协调度公式为

(4)

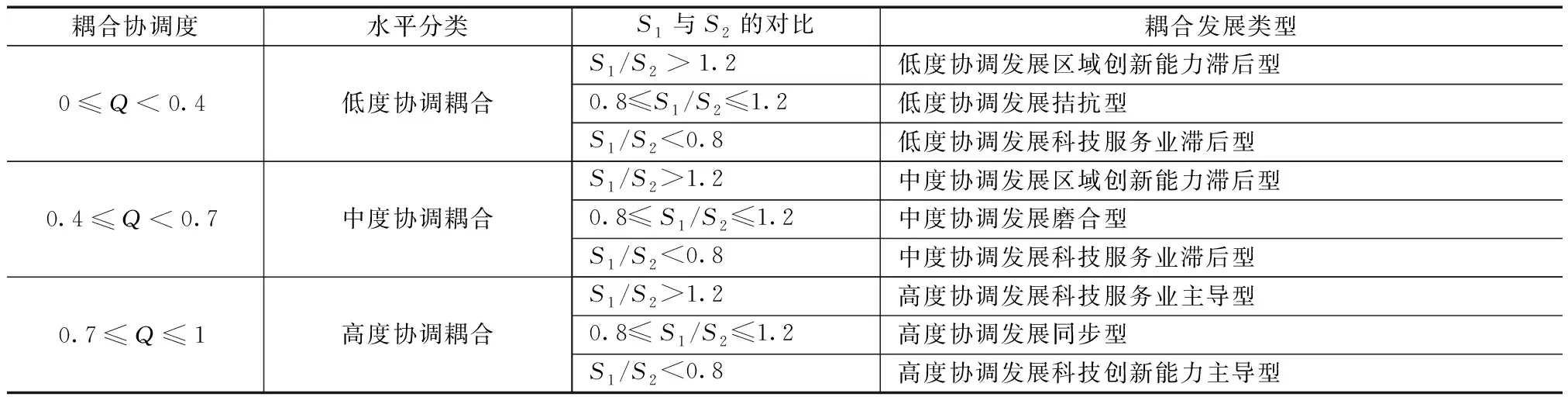

式中:耦合协调度为因变量H,可深层次揭示协调发展情况;耦合度记为C;T表示综合评价指数,T=αS1+βS2,α为科技服务业权重,β为区域创新能力权重,α与β为待定系数,征询专家意见,本研究将其赋值为α=β=0.5。借鉴现有研究成果,结合科技服务业与区域创新能力耦合协调发展的阶段特征进行等级划分,见表1。

表1 耦合协调发展程度划分

3.2 变量说明与数据来源

3.2.1 变量说明

1)从区域创新系统视域对科技服务业发展水平的观测,既要反映发展水平,也要关照其对创新能力的影响。借鉴已有研究成果,选取科技服务业产业规模和服务水平两个关键变量来刻画福建科技服务业总体概貌。按通常可行且较为科学的做法,用产业GDP增加值作为表征规模的关键指标,其统计口径锁定为信息传输、计算机服务和软件业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业。科技服务业属于第三产业,专业人才队伍是决定服务水平最活跃最根本的因素,故选取产业从业人员数作为观测指标。咨询专家意见与参考已有研究,设定产业规模、服务水平权重ω11、ω12分别为0.5、0.5。

2)将区域创新系统作为黑箱来考察,衡量一个地区创新能力有效且可靠的方式就是重点观测创新投入与创新产出水平。现有多数文献认为一个地区的专利授权数作为创新的重要产出绩效,是区域创新能力的能效表现,可以成为评判区域创新能力的关键测度指标。R&D经费是创新投入的重要组成部分,是区域创新能力的源生动力,并且R&D经费占GDP比重更能准确反映各地区的投入力度。因此,对福建区域创新能力的评价选取最关键的R&D经费占GDP比重和专利授权数来评判。咨询专家意见与参考已有研究,二者权重ω21、ω22均赋值为0.5。

3.2.2 数据来源

本研究数据主要来源于2018—2020年《福建统计年鉴》《福建科技统计年鉴》,以及样本地区相关年份的统计年鉴与科技信息。

3.3 实证分析

3.3.1 福建科技服务业时空变化分析

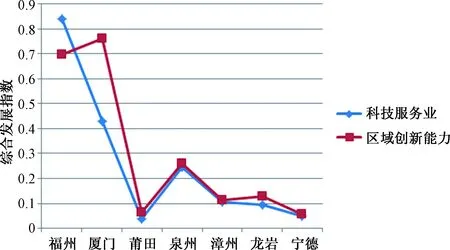

依据关键指标,对福建各区域科技服务业发展指数进行测算。在具体的计算中,由于三明与南平一些数据的缺失,故以其他7个各设区市为样本进行分析。2018—2020年样本区域科技服务业每年均取得了不同程度的增长,如图1所示,各区域科技服务业发展水平均值从0.203增长到0.307。综合发展水平的标准差增大,表明区域间差距有扩大的趋势。沿海地区的福州、厦门和泉州科技服务业发展水平较高,成为科技服务业发展的高聚集区,可视为第一梯队,宁德与莆田排名靠后,龙岩、漳州发展水平居于中间层级,整体呈现出“核心一边缘”式的空间分异特征,这与该区域经济格局基本相同。

图1 2018—2020年福建部分设区市区域科技服务业发展水平

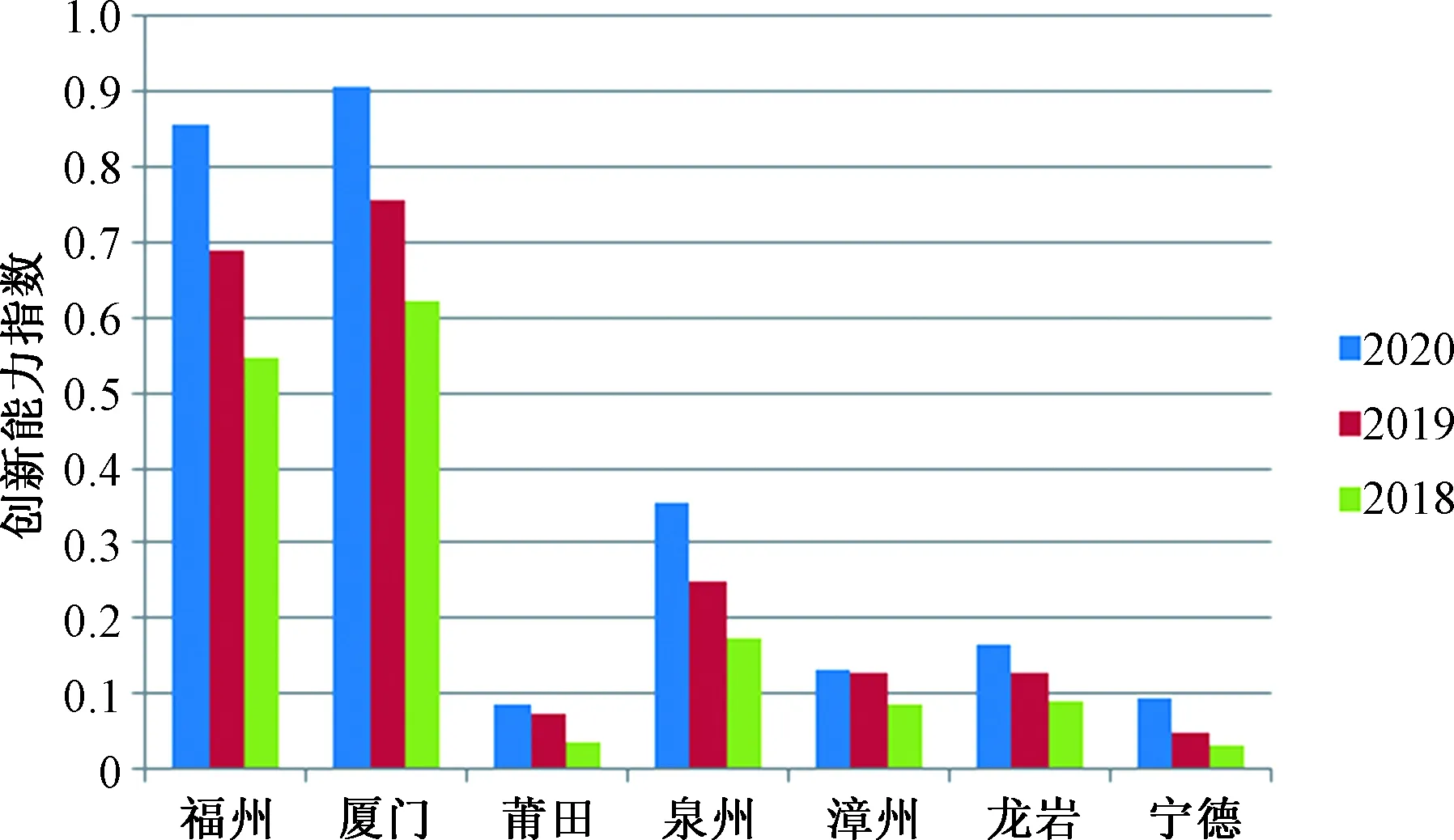

3.3.2 福建区域创新能力时空变化分析

选择关键变量对福建省样本区域2018—2020年创新能力进行评估,得出各地区创新能力的综合发展指数,如图2所示。整体上看各地区创新能力均有不同程度增长,各地区域创新综合能力均值从2018年的0.227上升到2020年的0.371,增加幅度较大。厦门、福州和泉州创新能力水平较高,宁德与莆田等地较低,但后进地区的增进速度明显加快。福建区域创新能力空间格局分布不均衡,出现了较为明显的聚集现象,2018—2020年基本呈现高创新能力区域均分布在沿海,并且连片聚集,福夏泉成为福建创新高地,中低创新能力区域环绕,观测时序内的空间分布未出现明显变化。

图2 2018—2020年福建部分设区市区域创新能力

3.3.3 福建科技服务业与区域创新能力耦合协调度的时空分异分析

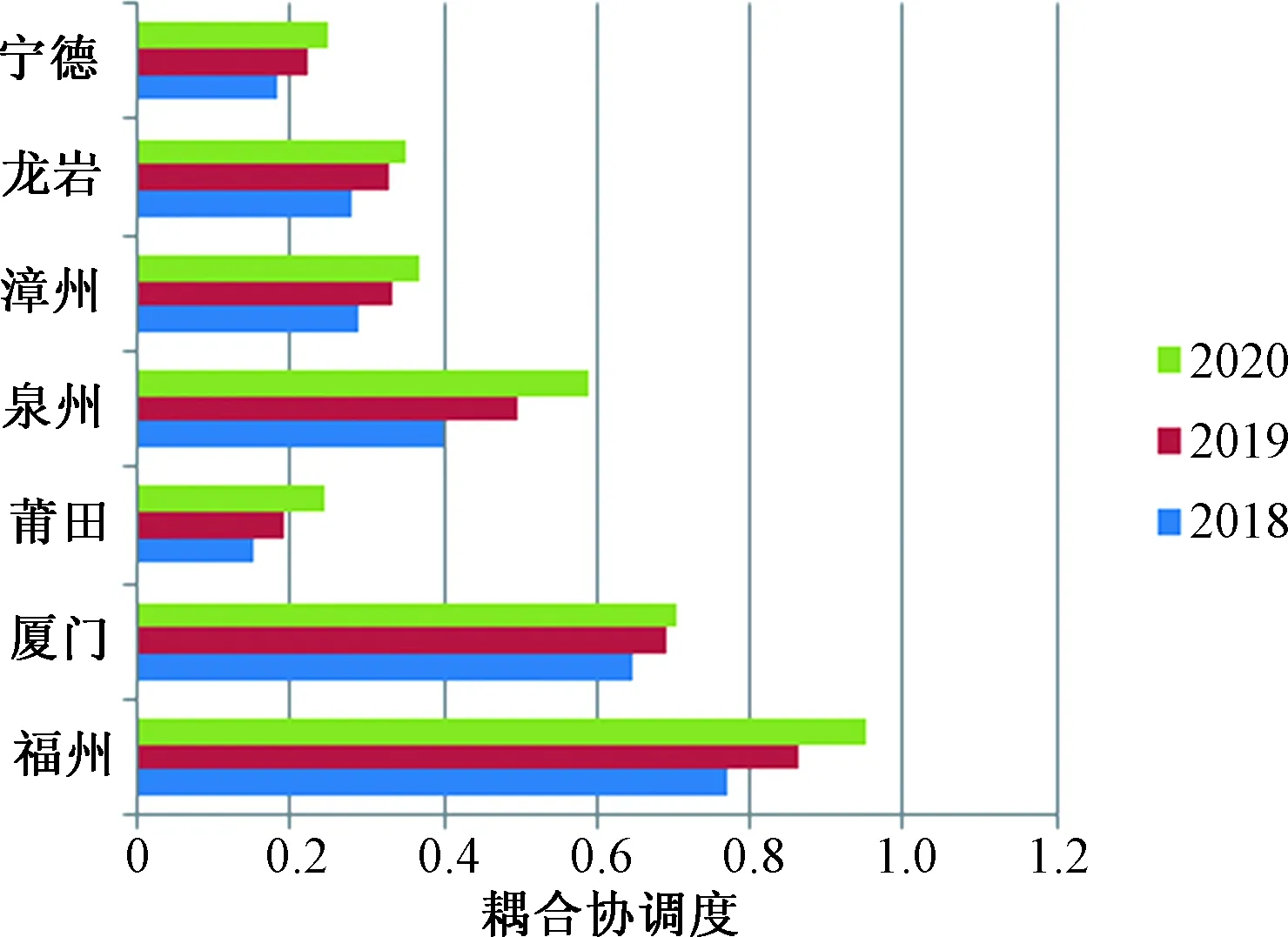

依据耦合协调度计算方法,测算出福建样本地区科技服务业与区域创新能力耦合协调度结果,如图3所示。

图3 2018—2020年福建部分设区市科技服务业发展与区域创新能力的耦合协调度

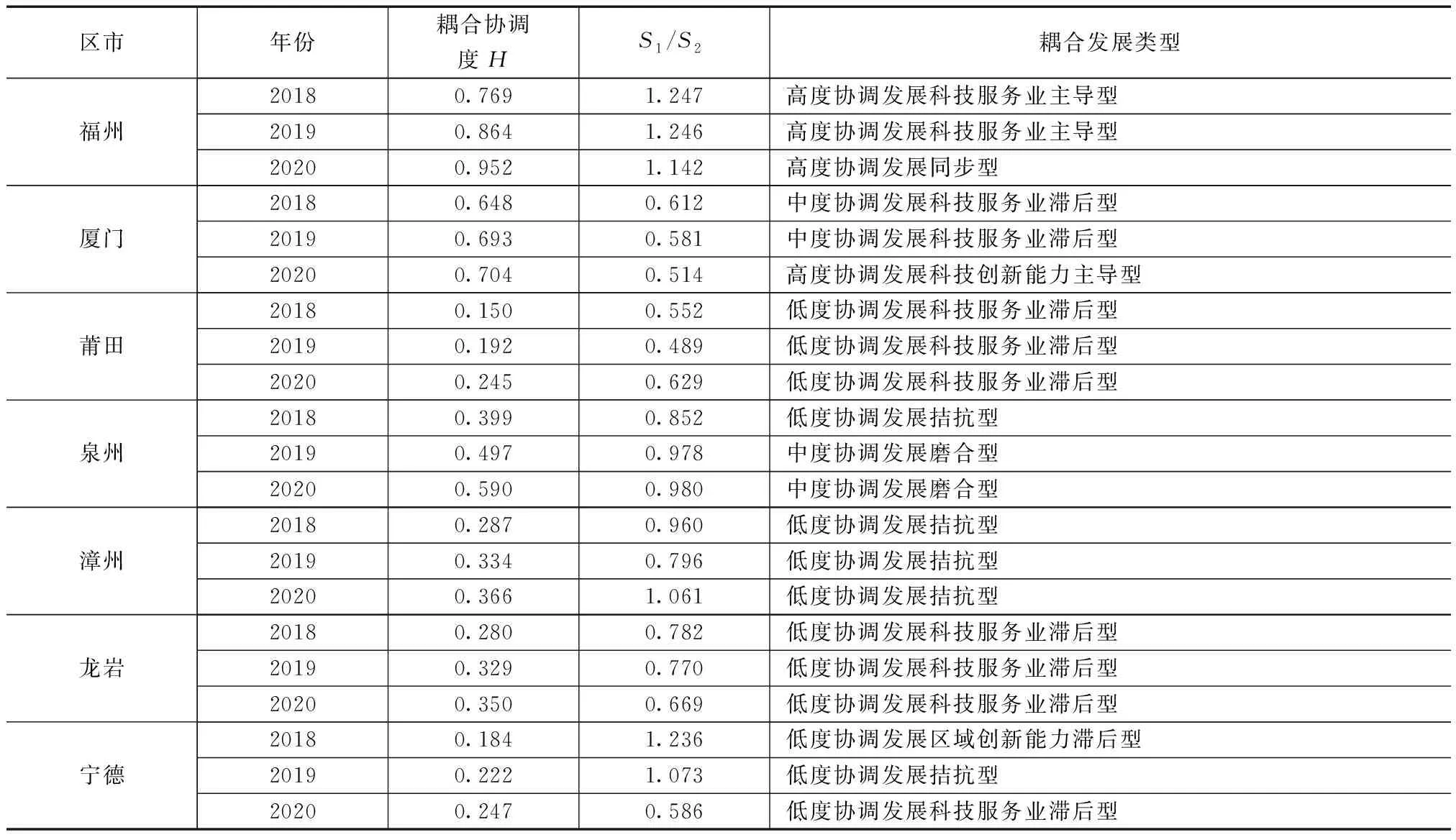

整体上看,耦合协调度随时间推移的地域结构演化特征呈现“沿海高内陆低”的空间格局,与经济发展水平所表现出的区域差异相吻合,科技服务业与区域创新这一复合系统的效应也显现出适应性特征。结果表明,2018—2020年福建样本区域科技服务业与区域创新能力的耦合协调度整体水平偏低,除福州、厦和泉州门外,大多数区域呈现出低度协调发展,两个系统间协调发展的良性机制尚未形成,未来提升空间很大。福建科技服务业发展水平与区域创新能力耦合分析结果及其发展类型见表2。科技服务业与区域创新能力综合发展指数耦合度较低表明区域创新难以为科技服务提供丰厚现实土壤,科技服务业发展受阻。同时,区域创新过程缺乏有效的科技服务支持,区域创新能力提升乏力。

表2 2018—2020年福建部分设区市耦合水平

图4所示为样本区域的综合发展指数,在被统计的样本区域中,福州和厦门在很大程度上实现了较高水平的耦合发展,泉州耦合发展水平从低度迈进了中度,但科技服务业与区域创新衔接、融合需向纵深推进。莆田、漳州和龙岩地区近3年科技服务业耦合发展水平较低,与省内先进水平比相对滞后,表明其耦合发展局面还未完全打开,区域创新能力提升和科技服务业的发展面临的阻力依然较大。期间宁德科技服务业发展水平与区域创新能力耦合属于低度水平,但历经了微妙的变化。一方面诸如新能源产业对区域创新的推进,创新资源日渐丰富,创新能力增强;另一方面科技服务业发展未能同步跟上,发展基础较薄弱。

图4 福建科技服务业与区域创新能力综合发展指数均值

4 结论、启示与政策建议

4.1 结论

本项目对福建科技服务业耦合发展水平进行了时空分析,结果表明,科技服务业与区域创新能力有着较为显著的交互耦合关系,显示了近些年福建科技服务业发展与区域创新能力提升不断得到推进,且二者的协调发展逐步提高。但省内不同区域有明显的差异,耦合协调性分化明显,整体呈现出“沿海高内陆低”的分布格局,其中福厦地区的耦合协调程度较高。观测期内福州从高度协调发展科技服务业主导型进阶为高度协调发展同步型,显现出科技服务业与区域创新良性互促的态势;厦门地区耦合水平则升级为高度协调发展科技创新能力主导型,表明了其科技服务业发展的强大系统性驱动力,福厦两地在省内发挥了较好的引领示范作用;泉州地区正处于磨合跃升的关键期,表现出较强的实力和前景;其他区域则存在不同程度的“跛脚”或交互乏力,仍有很大的提升空间。

4.2 启示

福建科技服务业与区域创新能力的耦合水平及其差异表现为进一步推进科技服务业耦合发展提供了启示。

1)科技服务业发展愈发依赖区域创新系统。区域创新系统的创新群落、创新生境(创新的孵化器等)、创新景观(创新活动与经济环境的融合)和创新环境(基础条件、社会环境和自然环境)等方面的发展为科技服务业发展提供了源源不断的动力,福州与厦门的区域创新系统要素较完备、循环较顺畅、功能较强大,其既聚合了供给侧的产业资源驱动着科技服务发展,也汇集了需求侧的诉求与能量牵引着科技服升级,从而促进了耦合发展。这启示了要着力促进区域创新系统演化升级以提升科技服务业耦合发展水平。

2)科技服务业的服务业态、专业化服务水平与产业聚集等共同塑造了耦合发展的基本面。福州、厦门由于科创资源与人才等方面的优势,其科技服务业的服务业态、专业化服务水平处于较高层级,加上产业要素不断汇集、科技要素流转加速、知识外溢与服务成本降低等共同作用,两地成为省内耦合发展的高地,因此,这揭示了“打铁还需自身硬”,省内各地要千方百计促进科技服务业高阶发展。

3)科技服务业耦合发展水平不是纯市场机制或产业自然进化的结果,需要战略引领和政策支持。合适的发展战略与强力的激励政策构筑了科技服务业耦合发展的关键外部情境,比如福厦泉国家自主创新示范区建设及其配套政策支持,造就了具有福建地域特色的创新景观,奠定了科技服务业耦合发展的坚实基础,这启示了相关决策部门在推进耦合发展过程中要明确发展战略、创设扶持或奖励政策,以期更好发挥引领与支持作用。

4.3 建议

1)通过突出优势,补齐短板,促进科技服务业与区域创新系统关联交融。科技服务业与区域创新系统的耦合协调是建设创新型省份的必然要求,在福建当前推进经济提质增效和产业转型升级的背景下,各区域需合理评估科技服务业耦合发展水平,结合区域资源禀赋和产业特征,通过推动经济社会高质量发展的目标引领,创新驱动发展的战略导向,化解制约耦合发展的深层次矛盾,升级科技服务业态,促进科技服务业与区域创新能力螺旋上升,逐步缩小地区间的差距。

2)对于科技服务业滞后型的地区来说,应积极推进经济结构战略性调整,着力发展科技服务业。通过政策引导、资金支持与公共平台打造等,为科技服务业发展提供良好环境和条件;同时也要进行科技服务业供给侧结构性改革,强化科技服务供给,打通科技服务业与区域创新系统互动渠道,促进科技服务业持续发展。

3)对于区域创新能力滞后型的地区来说,应奋力推进创新区域发展战略,不断优化创新生态。通过聚集创新资源,提高创新绩效,强化自主创新,推进区域协调创新,不断释放区域创新的聚集与溢出效应,丰厚优质科技资源供给,在提升区域创新能力的同时引致更多科技服务需要,促进福建科技服务业耦合发展。