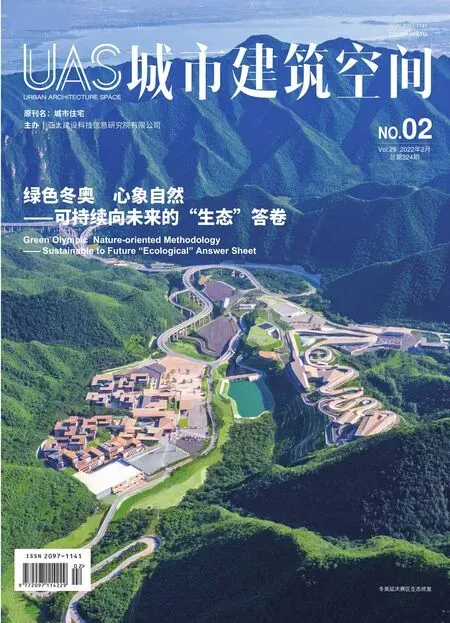

绿色冬奥 心象自然

——可持续向未来的“生态”答卷

文/李存东

建筑景观与自然山水相得益彰的崇礼小镇(摄影:李存东)

2022年2月4日,北京冬奥会开幕,意味着北京正式成为全球首座“双奥”之城。当然,本期话题的重点不在于阐述2022年冬奥会精彩的比赛,而在于呈现冬奥赛场和场馆设计的独特匠心。借助《城市建筑空间》杂志的平台,着重探讨赛区城市空间的更新,凸显与环境相融合的景观价值;探讨场馆建筑空间的提升,凸显与功能相适应的室内氛围。纵观此次冬奥会室内外空间营造的设计趋向,非常明显的是呼应了近年来奥林匹克运动参与区域社会发展的共识:对21世纪可持续性理念的诠释。可以说,北京冬奥会3个赛区的规划设计皆体现出可持续发展的理念。

延庆赛区的可持续性表现为“生态环境修复和创造性保护”。延庆赛区将景观的“心象自然”与建筑的“胜景几何”相融合,演化为“山林场馆,生态冬奥”的总体规划设计理念,最大限度减少工程建设对既有自然环境的扰动,使建筑景观与自然有机结合,与村落山居气质共生,同时注重奥运遗产的可持续利用和运营。

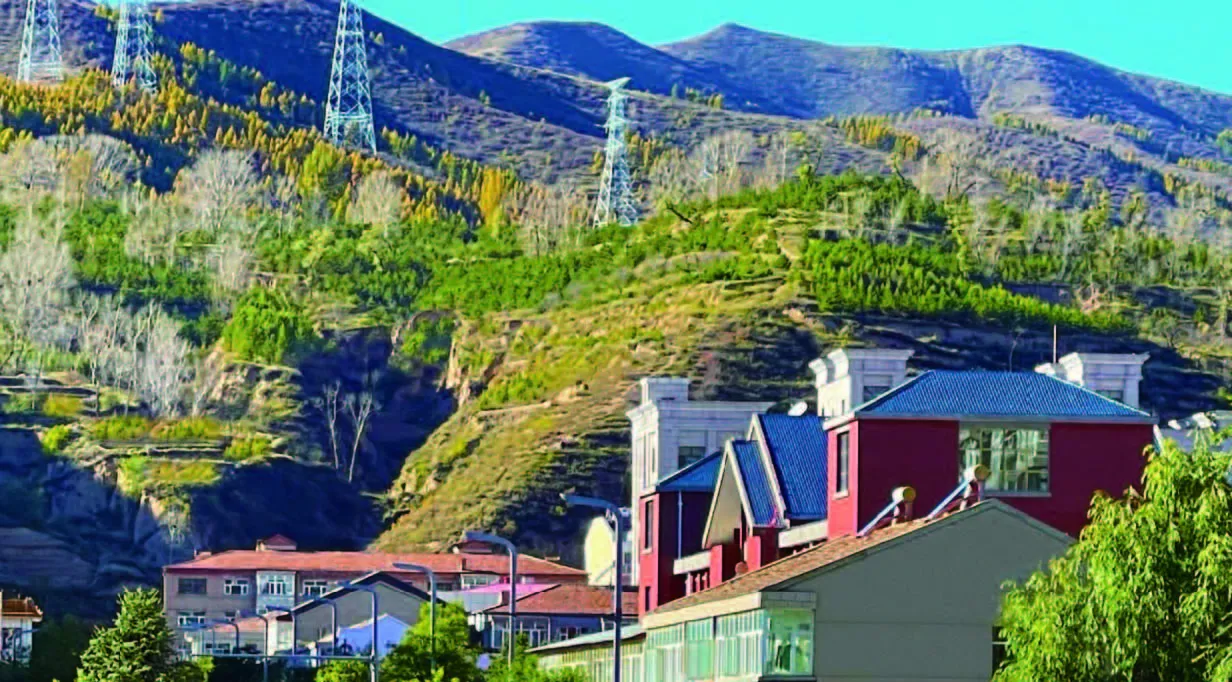

张家口赛区的可持续性表现为“冰雪目的地和山区人文的原生态”。张家口赛区的规划设计将对自然最小干预原则贯穿其中,生态修复与风景营造相得益彰。同时,注重赛后利用的前置,如“雪如意”的下方设计成一个足球场,兼顾赛后利用需求,顶峰俱乐部可作为会议、展览、宴会等场地,以最大化增加空间功能的韧性。在赛后社会经济发展的可持续方面,通过太子城冰雪小镇建设以及崇礼城区空间品质提升和长城文化展示等,为城市未来发展提供持续动力。

北京赛区的可持续性表现为“奥运场馆的重复使用和科技创新”。2008年北京奥运会场馆皆继续使用,“水立方”变身“冰立方”,用于冰壶比赛。唯一新建的国家速滑馆“冰丝带”也践行绿色可持续设计理念,从中国美学的诗意境界、丰富集约的场地空间、绿色友好的生态环境等层面塑造冰雪盛境。首钢园区将冬奥赛事与工业遗产景观相结合,营造人文意境。矗立在“冰立方”南广场的八片闪耀的立体雪花“雪绒星”则基于我国传统编织工艺,并与现代数字技术相结合,体现诸多科技创新点。

相较2008年北京奥运会,此次2022年冬奥赛区景观设计、冬奥场馆及配套设施的室内设计完全由中国设计师主导,其设计是“低调”的,强调可持续性、惠及大众和彰显中国文化。“绿色冬奥”的理念已经融入到所有项目以及建设的全过程。

对设计师而言,如何平衡生态自然与内心创意的关系显得尤为重要。如果把设计师的创作意象称为“心象”,把生态环境概括为“自然”,那么二者融合的“心象自然”就关乎人与自然的关系,关乎主观与客观的关系,这些都需要我们从本期冬奥项目的总结中去思考和体悟。我们可以发现“心象”和“自然”是影响设计的两个方面,一个是主观的、内在的,一个是客观的、外在的,二者在不同项目中侧重有所不同,在功能性、技术性要求较高或艺术性需求强烈的项目中,往往偏重心象的表达;而在项目场地中自然因素较突出或生态要求较高时,自然的呈现则更为重要。

学术杂志的责任在于不断推动实践创新与理论探索,从重大历史事件的实证研究中去把握城市空间与建筑空间的演变趋向,无疑为我们更好地走向未来提供了路径。2022年北京冬奥会赛区及场馆的规划建设体现出景观、建筑、室内等不同专业的融合,绿色冬奥、心象自然,已经向世界呈交了一份可持续向未来的“生态”答卷。