国家的孩子

20世纪50年代末60年代初,中国上海、江苏、安徽等地灾害、饥荒频仍,几千个被政府收养的孩子生活困难重重,国家决定把他们送到食物相对充足的内蒙古。这些孩子有着共同的名字——“国家的孩子”,在蒙古族母亲的悉心照料下长大成人,并用汗水和心血回报这片草原和人民。他們共同演绎了一段超越地域、血缘、民族的人间佳话。

蒙古族没有立碑的习惯,但是在镶黄旗草原上有一座独特的墓碑。墓碑上面镌刻着“慈父道尔吉,慈母张凤仙之墓”,儿女的名字依次是“巴特尔、黄志刚、党育宝、毛世勇、其木格、高娃”。

60多年前,当锡林郭勒草原方圆几百里的牧民骑着马、赶着勒勒车到镶黄旗哈音哈尔瓦公社福利院一一抱走了从南方接来的孤儿们的时候,还剩下这六个讲得一口上海话的小可怜依偎在一起,期待着来接他们的家人。

当时,年轻的张凤仙在内蒙古镶黄旗哈音哈尔瓦公社卫生院当护理员,她打心眼里喜欢这些小家伙。眼看就要入冬,她心头一动,便和在畜牧场工作的丈夫道尔吉商量:结婚至今还没有孩子,咱们收养他们吧。

六个孩子等来了这位脸色红红的蒙古族阿姨。她拉着他们的小手,抚摸着他们瘦瘦的脸庞。他们彼此听不懂对方讲的话,可孩子们从张凤仙善良而热情的目光里感到了母爱的温暖。他们拉着她的衣襟,像一窝待哺的小鸟,终于等来了妈妈。

负责同志问张凤仙:“你领养哪一个?”张凤仙望着紧紧依偎在一起的孩子们,说:“全都要!”

“能养活得起吗?”当时正是三年困难时期,凭空添六张嘴吃饭,并不是每一个人都有这样的勇气和力量。“只要我有一口吃的,就饿不着孩子们!”张凤仙说得很真诚,也很坚决。

勒勒车上坐着一位蒙古族母亲和六个从上海来的汉族孤儿。长长的车辙,辗开了此后长长的日月。

岁月不饶人,当年还不到30岁的张凤仙逐渐头发白了,背佝偻了,六只小鸟已经长成了草原上的雄鹰。这是张凤仙心中最大的安慰、最自豪的资本。巴特尔考进了南京气象学院,黄志刚在当地物资局工作,党育宝、毛世勇参了军,其木格在当地邮电局工作,高娃考进了南开大学。孩子们长大后,全部都选择回到草原,成为草原的建设者。

张凤仙曾对孩子们说:“你们是国家的人,我只是草原上一个普普通通的人。国家把你们交给了我,我再苦再累,也要把你们养大成人。你们就叫我阿姨吧!”阿姨,在六个孩子的心中就是妈妈。当他们喊“阿姨”的时候,他们知道,自己心中是在喊“妈妈”,一个比“妈妈”还要伟大还要亲热的“妈妈”。

张凤仙、道尔吉去世后,几个孩子给他们立了一座碑。墓碑上刻着的“慈母”,是藏在孩子们心中最宝贵的词汇。“慈母”,不仅是对张凤仙这位草原母亲的感恩,也是对所有草原母亲的感恩。来到内蒙古的三千孤儿,都深深感受到党和国家的温暖,感受到内蒙古牧民养育他们的深情厚谊!

原本相隔千里,没有血缘关系,如今却骨肉相连、生死相依。三千孤儿与蒙古族母亲之间,演绎了一个超越地域、血缘、民族的人间传奇,在草原上铸造起一座民族团结的丰碑。

“接一个,活一个,壮一个”

1960年,水、旱、虫、雹一齐向神州大地袭来,中国陷入自然灾害的深渊,全国粮食急骤短缺,从农村到城市,人们一步步勒紧裤带。饥饿首先威胁着孩子。

上海孤儿院人满为患,几乎每一天都有弃婴、弃童被送来。这些孤儿有上海本地的,但大多数来自苏南和浙江,还有少部分来自安徽。这些孤儿,有的身上留下了名字和某些记号,也有很多没有留下任何标记。今天,人们或许很难理解,父母怎么忍心舍弃自己的亲生骨肉,而在那个年代,父母可能恰恰是为了给孩子一条活路,才含泪把孩子遗弃的,有的家庭把孩子送走后不久,全家就饿死了。

据上海市民王海庚回忆:“被送走的孩子,有可能会被条件更好的家庭收养。当年真是迫不得已,为了孩子活命啊,还有什么比骨肉亲情更难割舍,我妈妈把妹妹放在医院后,回来一直哭,最后眼睛哭瞎了。”如今,他仍然在四处寻找失散的妹妹。

许多江浙农村的父母几经辗转来到上海,目的就是把孩子遗弃在这里,因为他们相信,大城市总会好一点的。据上海民政志记载,上海社会福利机构1958年共收容婴幼儿1770人,1959年收婴3525人。1960年1月至3月,共有弃婴5277人入院。但彼时的上海已经不是他们想象中的天堂了,1960年5月至6月,中央曾连续发出关于京津沪等城市粮食供应告急的文件。因为营养不良,这些孤儿大多数都患了病,每天都有孤儿患病死亡。

当时主管妇女儿童工作的康克清心急如焚。在北京的一次会议上,她碰到内蒙古自治区人民政府主席乌兰夫,向他求助:“能不能搞些奶粉给那些可怜的孩子?”

此时的内蒙古,也处于灾荒饥馑中。但乌兰夫还是伸出援手,凑出几千罐奶粉,运往南方。然而,面对“远方的哭声”,这一点儿奶粉只是杯水车薪。

内蒙古自治区党委召开紧急会议,当乌兰夫就此事征求内蒙古其他领导同志意见时,有同志建议“把这些孤儿都接到内蒙古来,分配给牧民去抚养”。乌兰夫听后大手一拍桌子,说:“此法甚妙。由于历史上牧区疾病泛滥,造成了牧民缺儿少女,他们非常喜欢小孩,如果把这些孤儿送给他们抚养,既可以减少上海等地区的负担,又可以解决牧民缺儿少女问题,对将来牧区的发展建设也大有好处。”

该计划第一时间报告给党中央,得到国务院总理周恩来的大力支持。一个重大的决策就这样在内蒙古自治区的上上下下变成了一次伟大的行动。乌兰夫的指示简洁果断:“接一个,活一个,壮一个。”

由内蒙古自治区卫生厅牵头,组织力量,安排人力、财力,布置接运孩子。凡有接待孩子任务的盟、旗,立即成立保育院,要在孩子到来之前做好一切准备。

自治区卫生厅在“1960年移入儿童设备购置费明细表”中列入的物品,使人感到这是一群细心的妈妈在为即将诞生的孩子精心地筹划:小木床、小毯子、小桌子、小椅子、便盆、澡盆、枕头、毛巾、4500块尿布……

一切为了孩子!1960年,古老广袤的内蒙古草原,将因几千个江南孩子的到来,春色变得更加浓郁。

艰难的“长征”

内蒙古与上海,可谓关山远隔,而且沿途气候多变,对于这些大部分营养不良、患有各种疾病的孩子来说,这不是一次簡单的南北大搬迁。

1960年4月18日,最先到达上海的是包头的接运人员,负责首批100名孤儿的出塞任务。拥挤的车厢里,充斥着汗味、奶味、尿骚味以及给孩子们治疗的医药味。接运小组,从领导到医生,从厨师到保育员,轮流值班,谁也不敢懈怠。

在这100名孩子中,最大的9岁,1岁以下的有20人,最小的只有几个月,大部分孩子身体素质较差,这一路运送之艰辛很难想象。出发时,为应付北方的气候,上海方面为每位儿童准备了一套棉衣,铁路部门专门腾出一节车厢,挂在列车的最后面,避免与旅客混杂。据参与此次接送任务的护士王信生回忆:“从上海出发时,车厢内非常热,医务人员给每位儿童脱下厚衣服,但车到长江时,当时还没有南京长江大桥,只能下火车换乘轮渡过江,因为江风很大,怕孩子们着凉,医务人员又赶紧给他们换上厚衣裳。即便如此,仍有许多孩子开始发烧、咳嗽。”而这只是刚刚开始,京包、京沪相距六七千里,列车要运行三四个昼夜,护送这些孩子的医务人员的辛苦可想而知。

参与过此次任务的刘丽恩大夫的日记记载了这次艰辛的旅程:

19日中午,发现一名水痘患儿,2名可疑者。即刻撤到病号组,内用S、D(药物),规定10点、2点、6点为喂水时间,一天平安度过。

19日夜12点,小儿朱593号(朱是管理者的姓,593是被收养儿的序列号)突发支气管炎,体温上升到40摄氏度,出汗多、腹泻、口渴,加用新霉素口服。由景兰专护。

20日晨3时即做下车准备,5时到北京。这时朱593号面色发青,呼吸急促,肺内呼噜增加,给金霉素、链霉素、静脉补液。中午2时,小儿渐好转,面色红润,体温下降。6时开始吃食物,转危为安。

20日下午3时,上车返包头。途中气温由28摄氏度下降到12摄氏度,给孩子盖上棉被还冷,咳嗽、发烧小儿3-4名,21日晨发烧小儿又增加2名,角膜炎未能完全消灭。

接送人员平均每人要照顾四五个孩子,好多人夜以继日地工作,眼睛熬红了,嘴上起了水泡,没有一丝怨言。在他们的精心照料下,这些孤儿们顺利地到达了目的地。

据档案记载:1960年6月,呼和浩特市组成17人赴上海接运组,接运100名;7月,伊克昭盟,19人接运小组出发,接运100名;8月,哲里木盟,17人接运小组赴上海,接运60名……如同战争年代的“支前”,乌兰夫把整个内蒙古各个盟、市都动员起来了。

在上海与内蒙古之间的列车上,洒满了医务人员的汗水,一个个幼小的生命从遥远的江南来到了广阔无际的大草原。

那几年,内蒙古自治区先后接纳了来自上海、浙江、安徽、江苏等城市的3000多名孤儿。

育儿院:孩子们草原生活的第一站

“国家的孩子”,这是三千名孤儿在内蒙古的特殊称呼。孩子们顺利到达内蒙古,可养育他们的困难才刚刚开始。

育儿院,是孩子们草原生活的第一站。经过几千公里的颠簸,起初孩子们大都先被收留在城市的医院里,经过严格的体检、治疗后,再送进育儿院(保育院)。

这些收养孤儿的育儿院,都有一个统一的名字:兴蒙,寓意内蒙古人丁兴旺、经济发展。在那里,他们受到了精心的照料。这是一份呼伦贝尔保育院孩子们的食谱:

4-6个月的婴儿:早2时牛奶;6时牛奶;10时牛奶;午后2时牛奶加菜水或米汤;下午6时牛奶;晚10时牛奶。

7-12个月的幼儿:早2时牛奶;6时牛奶;7时30分牛奶、馒头;10时30分牛奶;晚6时30分牛奶粥;晚10时牛奶。

大班儿童:一日三餐,每天一次早点,一次水果。

可以想象,在那个困难年代,为保证这些孩子的成长,当地人民付出了多大的牺牲。

在育儿院,虽受到精心照料,但孩子们体质较差,仍常常面临死神的挑战:消化不良、腹泻、脱水、麻疹、水痘,尤其是蛔虫病。

育儿院有一个5个月大的女孩得了蛔虫病,任何牛奶饼干都喂不进去,医生也束手无策。马玉珍很着急。

那年,她29岁,有一个正在吃奶的儿子。她试着把乳头放进女孩嘴里,女孩没有拒绝,不一会儿就吃饱了。她又找来偏方,用使君子熬水,女孩服下后拉下大团的蛔虫。

不久,女孩脸上有了红晕,长了肉。马玉珍自己的儿子却一天天瘦下来。那年月,市场上买不到好奶粉。她把自己的奶水喂给孤儿,自己的孩子只能灌玉米糊糊。

都贵玛是内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗脑木更苏木的牧民,她与28个“国家的孩子”的故事曾感动了无数人,她被亲切地称为“草原最美的额吉(母亲)”。

1960年,四子王旗在乌兰花镇成立了临时保育院,并从全旗范围内寻找勤劳能干、能胜任保育员工作的牧民。由于念过书、做事认真,都贵玛被确定为保育员。

刚接到任务时,都贵玛心里也没底。她当时只有18岁,还没有结婚,也没有照顾过孩子,何况家中还有相依为命的姨妈需要照顾,生产队的羊群也指望她去照料。但双亲早逝的都贵玛知道,失去母亲的孩子有多么可怜。她叮嘱姨妈保重身体,将羊群托付给生产队,毅然承担起照顾孤儿的任务。

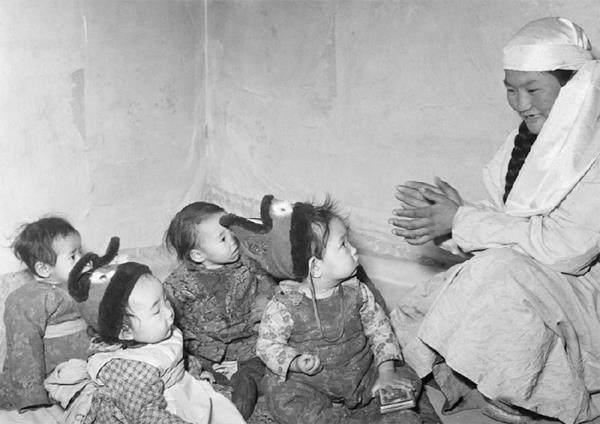

年轻的都贵玛和另一位助手一起照料这些体弱多病的婴幼儿,做饭、洗衣、煮牛奶、教儿歌,和孩子们一起玩、哄孩子们入睡……每天忙得四脚朝天。

有一天,“小不点”呼和突然流着鼻涕跑过来叫都贵玛“妈妈”,她的心一阵咚咚跳,张开双臂把孩子搂进怀里。晚上,呼和甩着小胳膊撒娇要和“妈妈”一起睡。

都贵玛理解孩子对母亲怀抱的渴望。她一把把孩子抱在怀里,小呼和安静地入睡了。看着一屋子的孩子在夜色中甜甜地进入梦乡,都贵玛露出了幸福的笑容。

孩子们在旗保育院休整了4个月后,都贵玛独自一人带着这28个孩子回到脑木更苏木保育院,让孩子们慢慢适应牧区的天气、牧家的饮食。

脑木更苏木保育院条件比较简陋,只有一顶蒙古包。在蒙古包里,都贵玛把孩子们的床摆成圆形,自己睡在中间,这样晚上不论哪个孩子哭醒,她都能以最快的速度照料他们。每到晚上,一个孩子哭,其他孩子跟着闹的场景,让年轻的都贵玛度过了一个又一个不眠之夜。要是有哪个孩子肚子疼、腹泻、感冒发烧,不管是深更半夜,还是雨雪天气,都贵玛都要去找医生。有几次,数九寒天,她骑马飞驰在雪原上,还被草原的饿狼追着跑。

在都贵玛10个月的精心呵护下,28个体弱多病的孩子很快适应了牧区的生活环境,真正实现“接一个,活一个,壮一个”。

在育儿院,马玉珍、都贵玛们的故事到处都有。很多无名的母亲,用自己的奶水喂养了病弱的孩子。很多职工将自己的鲜血注入孩子细弱的脉管,有一个人先后献血15次,却没有留下姓名。等到这些孩子们逐渐适应了内蒙古的气候,习惯了饮食、水土,就开始离开育儿院,被送到草原,找到他们的蒙古额吉。

六个孤儿,一块墓碑

当牧民们听到孩子们到来的消息后,纷纷骑着马,赶着勒勒车,来到保育院,申请领养孤儿。牧民们对待这些孤儿,就如同自己的亲生骨肉,留下了一个个感人的故事。

张凤仙是镶黄旗卫生院的一名护理员,在领养孤儿的过程中,最后还剩六个比较大的孩子,她与丈夫商量后,把这六个孩子都领回了家。张凤仙不让孩子们叫她额吉,却要他们“记住党的恩情,毛主席的恩情,草原的恩情”。她给孩子起名黄志刚,要他记住自己是镶黄旗的儿子;她给孩子起名党育宝,要他记住中国共产党对他的养育;她给孩子起名毛世勇,要他和毛泽东一个姓……

在困难时期,要想养活六个孩子谈何容易,张凤仙为此累弯了腰。

一次,旗粮食局给他们发放30斤大米作救济粮,张凤仙步行去旗政府背粮,一路大雪纷飞,她差点被雪活埋,冻死在路上。

张凤仙的丈夫仁钦·道尔吉,曾是一位骑兵连长,转业后在旗畜牧场当场长。他买了一支猎枪,踩着碎雪去荒原上打兔子、追黄羊,捡回过去不屑一顾的头蹄下水货,给孩子们增补营养。

张凤仙自己虽然没什么文化,却倾力给孩子们创造学习的条件。

十年动乱年代,孩子从学校回来,讲有人说乌兰夫是坏人。张凤仙一把捂住孩子的嘴,說:“人不能没有良心,人不能忘了恩人!孩子,没有乌兰夫的关心,你们就到不了草原!”

造反派在新华书店烧书,几个孩子从火堆里刨出两大捆书。张凤仙怕孩子学坏,干脆把六个孩子关在屋子里,逼着他们读书。正好,此时旗府中学的一位教师遭到批斗,被强迫下乡捡粪。这位教师是北京某高校毕业的高才生,张凤仙就把他请到家,对他说:“请你每天来给我家孩子教书,我管你吃喝,每天还送你一筐牛粪回去交差。”

就这样,草原上那座破旧的蒙古包变成了一个“家庭学校”,在那个动乱的岁月里,恐怕也是草原上唯一的一所家庭学校,六个辍学的儿童受到了正规的文化教育。“文革”之后,这六个孩子,两个考上了重点大学:老大巴特尔考上了南京气象学院,小妹高娃考上了南开大学;两个男孩参军入伍,晋升为军官;两个在草原上工作,后来当了干部。

在照料他们的几十年中,张凤仙积劳成疾。直到去世,几个孩子始终都叫她张阿姨,没有叫她“妈妈”,张凤仙曾告诉他们:“你们是国家的孩子,你们的妈妈在上海,你们叫我‘阿姨。”据张凤仙的邻居回忆:“那年,她的大儿子巴特尔受了伤,在医院里抢救。她在手术室外面边哭边说:‘要是孩子的父母知道孩子在我这里受伤了,不知道该有多心疼呢。我对不起他的父母,也对不起国家。”

蒙古牧民没有死后立碑的习俗,但在张凤仙和丈夫去世后,几个孩子给他们立了一座碑。在坟前,孩子们终于能叫她妈妈了。“我们也是蒙古族人,知道蒙古族没有立碑的习俗,但是我们六个就想让世人知道,这里安息着一位多么伟大的母亲。”孩子们说。

“一个草原养育了3000名孤儿”

草原额吉与“国家的孩子”的故事有很多,类似的故事发生在每一个养育孤儿的家庭里。

在温都尔庙保育院,本不打算领养孩子的敖根额吉看到了一个不满三岁的男孩,他拖着残腿、无药可医的样子一下就打动了她。把他领回家后,阿爸给他起名朝克图(蒙古语:朝气蓬勃)。

一辈子也没站起来过的朝克图跟所有的同龄孩子一样长大,上学、就业、结婚,养父母还给他操办了西苏旗空前规模的盛大婚礼:“我的朝克图是‘国家的孩子,婚礼一定要隆重排场,不能对付。”而今,朝克图已经儿孙满堂。

锡林郭勒盟有三姐妹,老大叫国秀梅,老二叫国秀琴,老三叫国秀霞。当初,她们没有姓名,阿巴嘎旗民政局的叔叔阿姨们说:他们都是“国家的孩子”,就姓“国”吧!一位由朝鲜逃难到内蒙古,后加入中国共产党的朝鲜族大娘芮顺姬收养了她们。三个孩子都有小儿麻痹症,腿脚不便,芮大娘扶着她们走路,背着她们上学,看着她们一个个出嫁、成家。

苏尼特右旗都仁乌力吉苏木的牧民哈斯巴特尔和妻子色仁杭拉当年来到旗保育院时,看见一个大哭大闹的女孩,谁都哄不好,色仁杭拉把孩子一抱到怀里,女孩像见到了妈妈,立即不哭了。夫妇俩高高兴兴地收养了这个女孩,并给她起名“阿拉坦图雅”。

5岁时,阿拉坦图雅的双腿瘫痪了,妈妈把她放在勒勒车上,走遍了草原,见医生就求药,见菩萨就磕头,终于找到一位民间医生。针灸后,医生用羊皮被子把孩子包起来发汗,叮嘱三天不能动弹。色仁杭拉三天三夜没合眼,喂饭喂水。结果,奇迹出现了,阿拉坦图雅的腿好了,中学时,在全旗女子短跑、长跑赛中都得了第一名,人们称她“飞毛腿”。

孟根其其格,从小就听说过草原上有一批牧民收养的“国家的孩子”。在她14岁那年,爸爸临终时,拿出一个写着汉字的布条,那上边写着孟根其其格的汉名和籍贯,爸爸说:“你是‘国家的孩子。”

她不相信这个事实,一把把布条撕碎了。多么亲的爸爸、妈妈!从小他们待她像掌上明珠,她怎么会是收养的呢?可是她记得在最困难的那些年月,草原上的牧民们,都把自己仅有的一点大米送到家里来,蒙古族妈妈专门做大米饭给她吃,说是吃了白白净净的大米,女孩儿就会长得白净。喜欢吃大米,这是自己从南方带来的习惯么?她后来才渐渐地接受了这个事实。

根据三千孤儿故事改编的电视剧《静静的艾敏河》的导演宁才说:“如果一位母亲收养了一个孤儿只能说明这一个人善良的话,那么一个草原养育了3000名孤儿,那就一定是一个民族的文化了。”草原牧民的情怀就像艾敏河一样,这条有着美丽传说的生命之河也同时孕育了草原人民善良博大的胸怀和生命意识。

“我们永远是草原的孩子”

出生于困难的年代,是三千孤儿的不幸;成长在草原母亲的爱里,是他们共同的幸运。如今,那批孩子已年过六旬,他们说:“我们永远是草原的孩子。”

有许多人不愿再提起这段历史,因为他们的生命和事业,已天衣无缝地和内蒙古融为了一体。曾是二连浩特市粮食局干部的巴德玛说她最烦填写履历表。她在“民族”一栏里,写着“蒙古族”,在籍贯一栏里写着“上海”。她说:“喝锡林郭勒河水长大的孩子,根就在锡林郭勒草原啊!”有一位当年的上海孤儿后来当上苏尼特左旗宣传文化部门领导,他16次婉言谢绝了媒体的采访,他说:“我是牧民之子,草原是我的母亲!”

走过六十余载岁月,“国家的孩子”当中,一些人在草原上安家落户、上学成才、辛勤工作,常怀对党和国家、对大草原和养父母的感恩之心,助人为乐,守护家园,尽己所能创造更加幸福美好的生活。

春花乌兰是一个组合起来的名字。她说:“春花是保育院给我起的名字,乌兰是蒙古族养父母给我起的名字。这个名字,让我记着党和政府对我的养育,记着我的蒙古族父母。”春花乌兰为了记住这海一般的恩情,干脆给儿子取名“党恩”。

没有人能看出敖德巴拉是一个上海人。这位有着一位达斡尔族丈夫的鄂温克族妇女,是内蒙古自治区的劳动模范,曾获得全国五一劳动奖章。

敖德巴拉,蒙古语是“菊花”。当年为了保住敖德巴拉一条得了骨结核的腿,善良的鄂温克老人高力根与妻子南吉勒玛卖掉了牛羊、马匹,甚至自己最心爱的雕花的马鞍,给她治病。高力根有了亲生儿女之后,并没有觉得敖德巴拉不是亲女儿。当他得到了一个宝贵的招工名额后,一定要敖德巴拉去工作。

敖德巴拉沒有辜负鄂温克的父母,没有辜负呼伦贝尔的土地。她骑着一匹枣红马,跑遍锡尼河东苏木的3500平方公里土地,为居住在那里的2500多名居民服务。她负责计划生育工作,肩负着提高全苏木人口素质的重任。敖德巴拉能讲汉语、蒙古语、鄂温克语、达斡尔语,她成了这片土地上居民的朋友,谁有困难都喜欢找她帮忙。

在广袤的内蒙古边境草原上,每座蒙古包就是一个哨所,每名牧民就是一个流动的哨兵。62岁的其日麦拉图与妻子在照顾牛羊的同时,还经常骑马巡边,为守护边疆安宁出一份力。其日麦拉图的家在呼伦贝尔市陈巴尔虎旗东乌珠尔苏木海拉图嘎查,这里地处中俄边境。在去往他家的柏油路上,能隐约看到中俄界河——额尔古纳河。

“我四五岁开始记事。”其日麦拉图说,“那时候常跟姐姐们在额尔古纳河边放牧,特别快乐。”曾听长辈说,他1961年从上海孤儿院来到这片草原时才1岁,父母和三个姐姐对他特别宠爱。回忆童年往事,其日麦拉图的脸上洋溢着幸福的笑容。

4岁时,其日麦拉图被阿爸扶上马背,一颠一簸中,学会放牧技能,长了见识和勇气。家里生活并不宽裕,但父母和姐姐们全力供他念书,让他从小学上到初中毕业,成为嘎查里少有的“高材生”。

1995年,其日麦拉图担任嘎查党支部书记,一干就是8年。其间,他带领牧民投入嘎查牧业生产和生态建设,使群众收入逐年提高,他们嘎查也成为全旗机械化程度最高、疫病防治和棚圈建设最好的嘎查。

牧民巴拉吉一家六口人,因雪灾几乎失去全部牲畜。其日麦拉图就把自家的一头牛送给他当基础母牛,还动员其他有条件的牧户帮助他,两年后巴拉吉全家生活就有了起色。

其日麦拉图为嘎查工作了23年。他回忆说,下乡救灾保畜、防疫统计、扶贫解困,有时一走就好几天。“那时候家里人力不足,爱人要照顾三个上学的孩子,我一出门,家里的牲畜经常没人照看。对这些困难,全家人咬咬牙也就挺过来了。”其日麦拉图说。

像其日麦拉图一样,生活在内蒙古边境草原的“国家的孩子”,把义务戍边当作义不容辞的责任。

在包头市达尔汗茂明安联合旗(以下简称“达茂联合旗”)草原上,“国家的孩子”娜仁格日勒今年62岁,儿子经常劝她搬进城里住,但娜仁格日勒总是说:“我不能搬走,还得守好家园呢。”

这些“国家的孩子”中有不少人热心公益,把草原母亲的大爱传承下去。

说一口流利蒙古语的通嘎拉嘎实际上是汉族。1958年,不到1岁的她作为三千孤儿中的一员,被送到内蒙古草原,生活在苏尼特左旗查干敖包镇巴音登吉嘎查。

母亲一针一线给女儿做衣服的情景,给通嘎拉嘎留下了深深的印象。“我学着额吉的动作,很小就对做衣服有了兴趣,并学会了这门手艺。”她说。1999年,通嘎拉嘎开了一家民族服装店。最多的时候,有十多名牧民在她店里打工。她还给牧民提供免费培训。

2005年,通嘎拉嘎和9名“国家的孩子”自发捐助一名贫困家庭的孩子一直到大学毕业。2010年,通嘎拉嘎和姐妹们组织在当地生活的70名“国家的孩子”,组建“国家孩子爱心协会”,以资助各族贫困学生和无生活来源的孤寡老人。这些年,他们帮助40多名困难大学生完成学业。如今,该协会成员已近百人。

1964年,当时年仅1岁的查干朝鲁由上海孤儿院转送到内蒙古乌兰察布盟(今乌兰察布市),经过三个月保健护理后,被在达茂联合旗法院工作的李青林收养。后来,养父李青林不幸去世,叔叔朝格图毅然接过养育查干朝鲁的重担。

当时,朝格图一家六口人,生活十分拮据。查干朝鲁读了一年书后,不得不辍学回家放牧。“马背学校”的老师特木热很惋惜地说:“有机会一定要继续读书,这样才能成为更加有用的人。”恩师的话牢记心中。查干朝鲁辍学近三年后,国家有了补助政策,他每月能拿18元钱生活费,于是立即重返校园。

1984年冬,查干朝鲁进入达茂联合旗原都荣敖包苏木政府工作,开始他的职业生涯,并在旗党校和自治区党校深造,完成从马背少年到青年干部的成长。

2015年,查干朝鲁调到旗司法局工作,一名乡镇干部敲开他的办公室门,向他寻求帮助。原来,当地牧民与风电企业因草场征占用补偿意见不一致而发生矛盾,问题久拖不决。得知此事,查干朝鲁与同事深入每一户牧民家了解情况,并组织人员丈量征占用面积,按当时的国家政策评定补偿标准。连续几个月深入牧户家忙碌,牧民们对他有了信任。他参与起草当地清洁能源管理试行办法,明确草场补贴标准、补贴范围和补贴方式,提出让牧民以草场入股的方式领取企业分红,着力保障牧民利益。后来,30多户牧民顺利地拿到补贴欠款,多年的历史遗留问题得以解决。

像查干朝鲁一样,生活在内蒙古各地的“国家的孩子”,在各自工作岗位上,为边疆发展作出贡献。

不能忘记的共和国记忆

如今的北方家庭已经没有储存冬菜的习惯,但还是有人在入冬前为都贵玛送来了一袋袋滚圆的土豆。“额吉,这是今年的新土豆,可甜了。”说话的扎拉木吉不是都贵玛的儿子,却亲切地称呼她“额吉”,因为都贵玛曾一勺勺牛奶喂养他长大。

都贵玛抚养过的28个“国家的孩子”,已深深扎根在这片哺育滋养他们的土地上。他们中,有的成了国家干部,有的成了人民教师,也有人握着马鞭,成了地地道道的牧民。不论他们工作再忙、住得再远,都会不时到都贵玛额吉家坐坐,陪额吉喝碗热乎乎的奶茶。虽然他们都已有儿孙,但依然是都贵玛的“心头肉”,一如60多年前那样。

那时,扎拉木吉被一对夫妇领养,都贵玛担心扎拉木吉不适应新家庭的生活,经常骑着马去看他。有一次,都贵玛看到那对夫妇让扎拉木吉在蒙古包外干重活,瞬间眼泪就流了出来。她教育了那对夫妇,抱起扎拉木吉骑上马回了家,决定自己抚养他。

过了几年,政府为扎拉木吉找了另一家养父母,都贵玛经过一段时间的观察,觉得这对夫妇善良温和,才同意把扎拉木吉送到他们家。之后的几年里,都贵玛还是经常到扎拉木吉家看看,看到他过着快乐的生活,她心里那块“石头”才落了地。

每当扎拉木吉回忆起这件事时,总是眼中饱含泪水。他说:“我特别感激我的都贵玛额吉,她非常无私和伟大,有了她,我们这些‘国家的孩子过得很幸福。”

“国家的孩子”孙保卫来到内蒙古时只有1岁左右,经过都贵玛照料后,一对来自河北的支边青年夫妇收养了他。“当时因为年纪太小,很多事情都没有印象。直到初中,我才得知自己的身世,也才知道我的第一个额吉是都贵玛额吉。”孙保卫说。

孙保卫再次见到都贵玛是2006年。那年,他与其他“国家的孩子”一同回脑木更苏木去看望抚养过他们的都贵玛。“老人家远远地出来迎接我们,她颤抖着拉着我们的手,那是一位母亲对儿女的期盼。”孙保卫回忆说,“到了屋里,额吉把一早就准备好的奶茶、手把肉端上来,亲手喂我们,生怕我们吃不上。还问我们家庭和工作的情况。这让我泪湿眼眶,再次感到她如母亲般的温暖。”

近年来,孩子们和都贵玛建立了微信群,都贵玛像一条情感的纽带,将天南海北的孩子们连在一起。她经常通过微信和孩子们聊天,关心他们的近况,孩子们也喜欢与都贵玛额吉分享生活的酸甜苦辣。

这批孩子如今都子孙满堂、家庭幸福,都贵玛感到十分幸福,但遗憾的是,有几位已经永远离开了自己。她心里还装着一件事,总觉得是自己亏欠了孩子们。“我没能记住孩子们的汉语名字,前些年有孩子去寻亲,都没找到家人,要是当时记住了他们的名字,寻亲的希望也许更大一些。”

熟悉都贵玛的人都知道,都贵玛有两样“宝贝”,一样是28个“国家的孩子”,一样是掉皮的旧药箱。

20世纪70年代的内蒙古草原,地广人稀,交通不便,医疗卫生条件十分落后,分娩对牧区妇女来说无疑是一道“鬼门关”。1974年,刚成为一名共产党员的都贵玛,报名参加旗医院组织的培训,跟随妇产科医生学习接生技巧及产科医学知识。

十多年间,她挽救了40多位年轻母亲的性命,迎接了一个又一个新的生命。直到20世纪90年代,牧区医疗和交通条件改善,牧民产妇能接受到更专业的医院诊疗,都贵玛才停止了下乡接生工作。

多年来,都贵玛赢得了许多赞誉。1979年、1983年被评为“全国三八红旗手”,2003年被评为“全国民族团结进步模范个人”,2006年被评为“中国十大杰出母亲”,2007年被提名“全国道德模范”,2019年获“最美奋斗者”。此外,都贵玛还获得内蒙古自治区级荣誉10项,乌兰察布市级、四子王旗級荣誉30多项。

2019年9月29日,都贵玛早早醒来,穿上紫色蒙古袍,配上橘红色头巾,7时30分准时乘车前往人民大会堂。这一天,她被授予“人民楷模”国家荣誉称号。颁奖词写道:“民族团结进步模范的代表,用半个世纪的真情付出,诠释了人间大爱。”

2021年11月5日,“草原母亲”都贵玛被授予“全国道德模范”荣誉称号。

原本相隔千里、民族迥异,如今却骨肉相连、生死相依。在那段困难年月,草原以其博大的胸怀,成为无数人的额吉。这是我们不能忘记的共和国记忆。它告诉我们,在中国这片辽阔的土地上,从来不缺少爱的故事。

(责编/黄梦怡 责校/赵雪纯、李希萌 来源/《一位“母亲”和她的3000个孩子》,许晓迪/文,《环球人物》2022年第17期;《从上海到内蒙古:三千孤儿和他们的草原母亲》,黄金生/文,《国家人文历史》2014年第22期;《“草原母亲”都贵玛和她28个“国家的孩子”》,张洪河、哈丽娜、魏婧宇/文,《新华每日电讯》 2021年11月12日;《风雨六十载,“三千孤儿入内蒙”历史佳话的时代回响》,殷耀、张云龙、于嘉、勿日汗、王春燕、哈丽娜/文,《参考消息》 2021年6月24日;《国家的孩子》,萨仁托娅著,十月文艺出版社2006年12月第1版;《三千孤儿和他们的草原母亲》,马利/文,《人民日报》1997年8月13日;《草原母亲张凤仙》,佚名/文,《中国民族报》2021年6月28日等)