基于深度和广度的OFDI速度对高技术企业创新质量的非线性影响

李思玮 汪琦

摘 要:論文基于2011—2020年我国高技术上市公司的数据,运用双向固定效应模型考察深度和广度的OFDI速度对创新质量的影响,并检验吸收能力的调节作用。总样本检验发现:深度的OFDI速度与创新质量呈倒U型关系,且吸收能力起正向调节作用;广度的OFDI速度对创新质量也起倒U型影响,且影响起落幅度更大、更早达到拐点,但吸收能力在此不具备调节作用。异质性检验发现:双维度OFDI速度与国有高技术企业创新质量间均呈倒U型关系,非国有高技术企业只有深度OFDI速度与创新质量间存在倒U型关系,广度OFDI速度与创新质量正相关。此外,双维度OFDI速度与东部高技术企业创新质量间也皆呈倒U型关系,但对中部高技术企业创新质量均没有影响,而西部高技术企业在吸收能力调节作用下,双维度OFDI速度对创新质量存在正U型影响。研究从不同侧面考察OFDI速度对于企业创新质量的影响,对高技术企业OFDI动态扩张和创新质量提升的实践具有重要参考意义。

关 键 词:OFDI速度;创新质量;吸收能力

DOI:10.16315/j.stm.2022.04.008 中图分类号: F 273.1 文献标志码: A

The non-linear influence of OFDI speed on the innovation quality of high-tech firms from the dimensions of depth and width:

Based on the moderating role of absorptive capacity

LI Si-wei, WANG Qi

(Business School, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract:Based on the data of high-tech listed companies in China from 2011 to 2020, this paper examines the impact of the OFDI speed based on depth and width on the innovation quality, and tests the moderating effect of absorptive capacity using a two-way fixed effects model. The total sample test finds that depth-based OFDI speed has an inverted U-shaped relationship with innovation quality, and absorptive capacity plays a positive moderating role between them. Width-based OFDI speed also has an inverted U-shaped impact with innovation quality, and the impact is larger and makes the inflection earlier, but the absorptive capacity is ineffective here. The heterogeneity test finds that there is an inverted U-shaped relationship between two-dimensional OFDI speeds and innovation quality of state-owned high-tech enterprises, and the inverted U-shaped relationship also exists between the innovation quality of non-state-owned high-tech enterprises and depth-based OFDI speed, but a positive relationship between width-based OFDI speed and innovation quality. In addition, there is an inverted U-shaped relationship between two-dimensional OFDI speeds and innovation quality of eastern high-tech enterprises, but there is no effect on innovation quality of central high-tech enterprises, while there is a positive U-shaped effect of two-dimensional OFDI speeds on innovation quality of western high-tech enterprises under the moderating effect of absorptive capacity. The study examines the impact of OFDI speed on innovation quality from different aspects, which has important reference significance for the practice of dynamic expansion of OFDI and innovation quality improvement of high-tech enterprises.

Keywords:speed of OFDI; innovation quality; absorptive capacity

随着创新驱动战略的深入实施,我国创新产出逐年增多,2021年我国专利申请量占全球的45.7%,已经连续10年全球第一。但值得关注的是,我国科技成果能够真正商业化实现市场价值的比例较低,对技术进步的贡献率也低,归根结底是创新质量不高。与此同時,由于技术创新及其扩散加快,产品生命周期大大缩短,企业在全球化竞争背景下仅凭内部创新资源保持竞争活力异常艰难,因此越来越多的企业选择对外投资来获得逆向技术溢出,实现自身技术提升[1-2]。但长期以来受平缓式渐进性国际化“Uppsala模型”影响,大多学者均采用静态思维去分析对外投资程度对于企业创新的影响,而忽略了对外投资速率动态进程变化对创新的影响,由此,相关研究无法解释“具有相同对外投资程度的企业技术创新水平和质量却不同”的现实问题。

本文以企业创新质量为研究视点,研究企业对外投资动态变化对创新质量的影响,尝试从以下几个方面进行拓展:从市场范围和资源承诺水平2个层面将对外投资进入后速度划分为对外投资广度(范围)速度和对外投资深度(承诺)速度,探索中国高技术企业OFDI双维速度对创新质量的影响;关注知识技术资源转化为创新质量的过程中吸收能力的调节作用,揭示出对外投资动态扩张过程通过吸收能力的调节性影响创新质量的内在规律;理论分析和实证样本都是基于中国这个代表性制造业大国和对外投资新兴国的现实发展状况,为我国在内的新兴经济体企业对外投资行为提供建议。

1 文献回顾与评述

1.1 企业创新质量含义及测度

创新质量的概念最早由Haner[3]提出,他将创新质量定义为创新在经营管理、过程和产出结果3个维度的质量的总和。杨幽红[4]在Haner研究基础上,认为创新质量可以通过判断企业是否创造新产品或服务、是否改进企业管理模式以及是否满足各相关方利益需求或免除不良三方面来评估。近些年来,创新领域对创新质量概念的研究主要基于以下2个方面:一是从过程角度出发,认为创新质量是创新能力的重大体现[5],反映出企业整合创新资源并生产出高质量创新成果的能力;二是从产出结果角度出发,认为创新质量代表着创新产出的技术价值以及经济价值[6],体现了企业创新的产出品质和影响力。由此可见,多数学者对创新质量内涵的表述不一,但本质内容基本一致,即以创新能力为核心,企业创新成果能真正实现商业价值及对社会总体技术水平有较大的贡献。

从企业创新质量测算看,早期研究通常使用发明专利数量或比重作为创新质量的衡量标准,如发明专利申请数量与专利申请总量的比值、发明专利授权数占申请数的比重。随着专利引用与技术重要程度之间的正相关关系得到大量验证,专利引用率、专利前向引用次数、引用加权专利数等开始被频繁作为创新质量的测算指标。除此之外,衡量创新质量的指标还包括专利知识宽度法、专利同族数、专利价值度等。

1.2 OFDI速度与企业创新质量

1.2.1 基于深度的OFDI速度对企业创新质量的影响

对外投资深度是指企业在同一海外市场的资源承诺和投入程度。对外投资深度越大意味着企业嵌入到东道国市场的程度越高。无论是甄选、优化每个对外投资决策,协调分配企业资源,还是将获取的国外先进的知识和技术资源并入企业网络实现共享和有机融合都是需要时间的[7]。由此,在一定时间范围内,上市公司在同一海外市场拥有子公司数目或投入资源逐步增大,可以加快嵌入东道国的创新网络体系,有助于海外子公司更好地接触到前沿技术,通过知识溢出展开模仿创新活动[8]并反馈到母公司,贴近市场需求从事更前端性的自主研发,由于知识的前沿性和市场需求的紧密结合,提升了创新成果的经济性和技术性[9]。其次,众多子公司共同面对来自东道国制度、文化语言与经济方面的挑战,随着子公司数目逐步增多,每个子公司平摊下来的需承担的外来者成本减少,且因位于同一海外市场,内部知识交流和信息的传递更为畅通,大大降低知识创新的协调成本[10],有助于精准捕捉创新方向,从而减少创新与市场的脱节,增强创新成果的前沿性和可运用性,对母公司创新质量发挥积极的作用。最后,逐步加快进入东道国市场可以使跨国公司对当地的消费者、合作商以及竞争者及时准确地进行了解[11],以期在当地市场更好地参与竞争而倒逼自身技术知识的革新换代,保持创新成果的前沿性和适用性,从而研发出高质量成果。

但随着OFDI深度的进一步加速,时间压缩不经济开始显现。过快的深入式对外投资速度会使公司面临管理者难以在短期内作出最优的创新决策或创新方向出偏影响创新成果的运用性和商业化[12]。快速累积的子公司数目和资产渗透容易引起东道国的政策压制[13],使东道国技术溢出的渠道和路径收缩,不利于母国企业吸收最新技术前沿影响创新质量。过快的深入式OFDI使公司内部资源难以合理管理和分配,影响创新从概念形成到研发试制再到商业化的进程质量。此外,还涉及到母企业难以更有效地消化吸收溢出的知识和技术等问题,反倒使企业因时间压缩不经济而降低创新质量。基于此,提出假设H1a。

H1a:基于深度的OFDI速度与企业创新质量存在倒U型关系,即开始时,随着企业在所选择的海外市场资源承诺程度加深加快,其创新质量不断提升,但越过特定点后,企业OFDI深度的加快反而会使其创新质量逐渐下降。

1.2.2 基于广度的OFDI速度对企业创新质量的影响

对外投资广度是指企业在所选择的海外市场的地理多样性。对外投资广度越大意味着企业海外经营的市场多元化程度越高。首先,海外市场的地域多样性增加了企业获取差异化前沿知识和技术的机会[14],有助于母公司通过转移获得和积累多个领域的知识进而实现有价值的知识、技术等融合,增加了创新成果的前沿性和技术性,对母公司创新质量发挥积极的作用。其次,不同区位的海外子公司为了进入东道国市场,需要根据东道国要素禀赋和消费者偏好展开研发活动实现产品或技术的创新以增强企业产品竞争优势,因地制宜的研究与开发活动提升了创新成果的经济性和适用性,进而提高子公司自主创新质量。再次,企业通过广泛的地理扩张子公司形成全球互连的一体化知识共享和研发创新网络,共通各子公司在当地获取的特定的具有内隐性和粘性特点的相关知识[15],提升各子公司差异化知识组合能力,进而增加了组合知识元素形成新知识的可能性,提升了创新成果的前沿性。同时,减少各子公司相关知识的开发成本,集中财力于核心技术的研发投入,保证了创新成果不可替代的技术性,从而确保了高质量成果的产出。

然而随着地理范围扩张节奏的加快,企业创新因时间压缩不经济以及国际市场扩张的复杂性而受到限制。首先,快速在多个制度和文化均不一的国家设立子公司,企业需在短期内承担多重新入者成本和外来者成本,导致规模不经济抑制创新活动的积极性[16],进而降低企业创新质量;其次,企业内部形成的多国知识共享网络因地理、制度、文化等方面上的距离而需要很高的构建、维持成本以及知识协调成本,快速的知识网络扩充会提升知识整合的难度,从而可能抵消地理多样性带来的知识获益[17],进而抑制企业创新质量;再次,过快的地理扩张会降低学习的速度[18],不利于海外子公司整合以及逆向转移异质性知识,也不利于母公司吸收融合实现新知识的产生影响创新质量;最后,短时间内进入多个东道国投资同样会使企业面临管理者的有限理性、内部资源难以合理分配等问题影响创新决策的最优化和创新过程的质量,使企业因时间压缩不经济而降低创新质量。基于此,提出假设H1b。

H1b:基于广度的OFDI速度对企业创新质量存在倒U型关系,即开始时,随着企业选择的海外市场多样性不断加快,其创新质量也不断提升,但越过特定点后,企业OFDI广度的加快反而会使其创新质量逐渐下降。

1.3 OFDI速度与企业创新质量:吸收能力的调节作用

吸收能力是企业识别、判断、同化、应用以及预测外部新知识的能力,而知识利用是获取技术创新的关键步骤[19-20],吸收能力强的企业通常拥有强大的知识储备量,能更有效地持续学习和整合知识、降低技术获取成本来进行技术积累实现技术创新[21],因此吸收能力在对外投资与创新的关系中发挥着重要的调节作用。首先,从深度的对外投资扩张过程来看,知识来源于特定东道国,溢出路径相对专一而深化,吸收能力体现在对特定知识的掌握运用程度。随着吸收能力的逐渐增强,同一海外市场的众多子公司能高效地通力合作,快速识别、筛选和整合国外的先进技术知识并转移回母公司,而母公司有效地整合和转化前沿的知识技术提升企业创新质量[22]。而随着吸收能力的进一步增强和国外先进知识快速回馈给母公司,母公司无法迅速有效地整合其他创新资源进而不能及时将这些知识转化前沿的创新产品[23];另外,快速增长的吸收能力易形成对东道国知识溢出的依赖,极易引起东道国的政策打压或竞争者对知识的封锁,会使创新质量下降。可见,吸收能力会正向调节基于深度的OFDI速度与企业创新质量的关系,但同时会使起平缓器的作用,一定程度上延后及平缓OFDI深度加快所带来的负面效应。从基于广度的对外投资扩张过程来看,由于OFDI分散在不同的国家,吸收能力体现在学习和整合不同東道国知识并加以运用,减少了对单一国家知识经验的依赖,但同时也造成各国知识经验无法快速整合,因而吸收能力的正负作用都被削弱,对创新质量的调节力度有限。基于此,提出如下假设H2a、H2b:

H2a:吸收能力正向调节基于深度的OFDI速度对企业创新质量的影响,且一定程度上延后平缓OFDI深度加速带来的负面作用。

H2b:吸收能力正向调节基于广度的OFDI速度对企业创新质量的影响,但调节力度有限。

2 模型构建与变量设计

2.1 模型构建

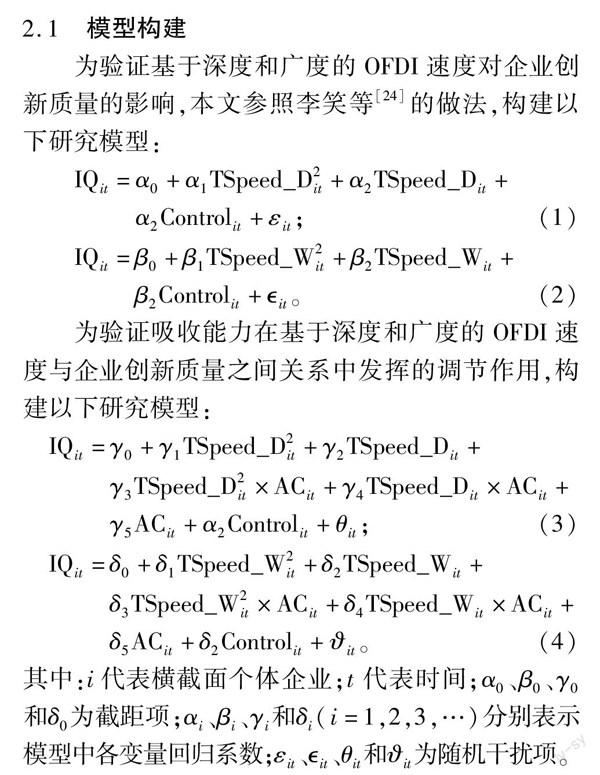

为验证基于深度和广度的OFDI速度对企业创新质量的影响,本文参照李笑等[24]的做法,构建以下研究模型:

为验证吸收能力在基于深度和广度的OFDI速度与企业创新质量之间关系中发挥的调节作用,构建以下研究模型:

其中:i代表横截面个体企业;t代表时间;α0、β0、γ0和δ0为截距项;αi、βi、γi和δi(i=1,2,3,…)分别表示模型中各变量回归系数;εit、it、θit和it为随机干扰项。

2.2 变量设计及数据说明

1)被解释变量。被解释变量为企业创新质量(IQ)。参照Tseng等[25]的方法,把“引用加权发明申请专利数量(CWP)”的对数作为创新质量的衡量指标。首先,相对于实用新型和外观设计专利,发明专利的申请数量可以更好地反映企业的核心技术创新成果,凸显出企业创新的“质量”。其次,根据专利前向引用次数对发明申请专利数量进行加权。因为专利前向引用次数表征了专利的技术影响力与经济价值。计算公式如下:CWPit=PCit×RCRit。其中:PCit为企业i在t年申请的发明专利数;RCRit为企业专利相对引用率,是企业i在t年申请的发明专利的被引用数量与所在行业在t年申请的所有发明专利的被引用数量的比值。

2)核心解释变量。本文核心解释变量为基于深度的OFDI速度(TSpeed_D)和基于广度的OFDI速度(TSpeed_W)。基于深度的OFDI速度可定义为企业海外资产比例、海外员工比例以及海外新设立子公司数量等资源投入的增长速率;基于广度的OFDI速度可定义为企业海外经营地域随时间推移在数量、多元化程度和距离上的变化速率。参考汝毅[26]的方式,上述2个指标的计算公式如下:

TSPeed_D=海外子公司数目/(当前年份-首次对外直接投资年份)。

TSPeed_W=海外投资东道国数目/(当前年份-首次对外直接投资年份)。

3)调节变量。本文调节变量为吸收能力(AC)。在对吸收能力的衡量中,企业研发投入强度是使用频率最高的替代变量。本文参照叶珍等[27]的方法用研发投入与企业总资产的滞后一期的比值表征吸收能力。

4)控制变量。参考张杰等[28],李梅等[29],陈冬等[30]的研究,控制了一系列影响创新质量的变量。企业年龄(Age):取测算时间减去成立时间加1取对数。企业规模(Size):企业的资产总计的对数。市场竞争程度(Mc):行业内高技术企业数量的对数。政府补贴(Gs):政府补助经费占R&D经费总支出的比重。资产收益率(RoaB):净利润与总资产平均余额比重。企业性质(Type):国有企业取值为1,否则为0。企业所处的区域(Region):将企业所在地理区位按照西部,中部,东部3个区域进行编码,分别用虚拟变量0,1,2表示。

本文以高技术行业为背景,采用我国A股上市公司2011—2020年的对外投资数据作为研究样本来考察OFDI速度与企业创新质量之间的关系。企业的OFDI相关数据及财务数据来自国泰安数据库,缺失值通过手动查找年报补齐;企业专利相关数据从中国研究数据服务平台获取。在样本初始筛选中,本文剔除了数据提取期间被ST、*ST、PT的上市公司样本,并借鉴刘莉亚等[31]、李笑等[24]的做法,将关联公司注册在中国大陆以外,与上市公司关联类型为“子公司”的,认定其在当年进行了OFDI,在此基础上剔除没有实施OFDI战略的企业样本。最后,将所有变量数据都进行1%和99%的缩尾处理。

3 实证检验与结果分析

3.1 描述性统计与相关系数

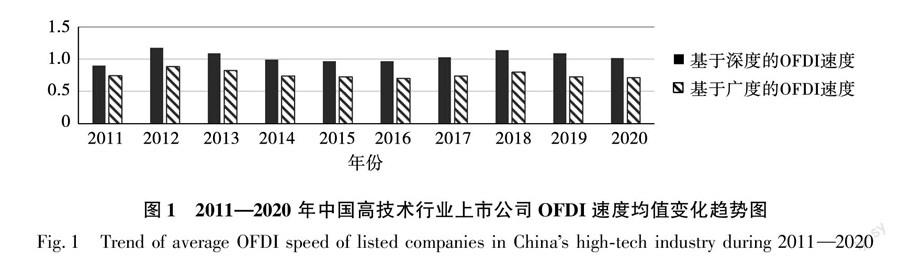

2011—2020年中国高技术上市公司基于深度与广度的对外直接投资速度均值的动态特征。如图1所示。2011—2020年中国高技术企业海外市场地理扩张(广度OFDI)节奏基本不变,海外资源投入(深度OFDI)总体呈现加快的势头。此外,2018年后2个维度的速度都显露回落趋势,可能是因为2019年新冠肺炎疫情的爆发导致逆全球化和贸易保护主义进一步加剧,企业对外直接投资的不确定性增强。

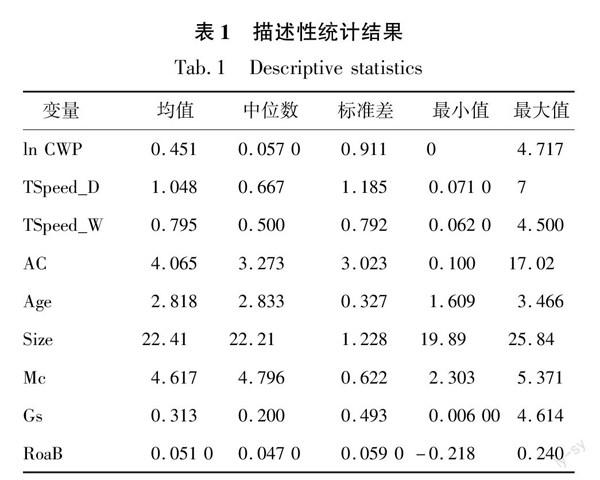

主要变量的描述性统计结果,如表1所示。基于广度的OFDI速度最小值为0.071,最大值为7.0;基于深度的OFDI速度最小值为0.062,最大值为4.5。此外,相关系数检验结果显示,变量之间的相关系数较低,彼此不存在相关性。同时,本文还检验了方差膨胀因子(VIF),结果显示所有变量的VIF值均小于6,各变量之间也不存在多重共线性问题。

3.2 OFDI速度对企业创新质量影响的总样本实证结果

实证样本包含1 143家企业共计5 570个观测值,由于初次对外投资年份不一致,因此本文数据为非平衡面板数据。经Hausman模型检验后,p值为零,即拒绝原假设,选择双向固定效应模型控制行业和年度效应进行估计,如表2所示。

模型(2)和模型(4)分别检验2个维度的OFDI速度对企业创新质量之间的关系,实证结果满足Lind等[33]提出的检验倒U型的3个条件。首先,模型(2)和模型(4)中基于深度和广度的OFDI速度的系数α2、β2显著为正,OFDI速度平方的系数α1、β1显著为负,二次项系数显著;其次,当基于深度和广度的OFDI速度分别取最小值(0.071)和(0.062),所对应的曲线斜率分别为0.098,和0.116;當基于深度和广度的OFDI速度取最大值(7和4.5)时,所对应的曲线斜率分别为-0.165和-0.141,说明样本数据范围的左端斜率为正,右端斜率为负。最后,两条曲线的拐点对应的自变量数值X*=-α2/α1或-β2/β1分别为5.316和4.138,均在(0.071, 7)和(0.062, 4.500)的区间范围内,符合非线性关系的3个判断标准,假设H1a、H1b得到支持。因此,基于深度和基于广度的OFDI速度与高技术企业创新质量之间非线性的倒U型关系是成立的。

进一步观察2个子维度的OFDI速度与企业创新质量的倒U型关系图,如图2所示。由图2可知,基于广度的OFDI速度与企业创新质量的倒U型曲线相对更为陡峭且顶点对应的速率(2.06)小于基于深度的OFDI速度的顶点对应的速率(2.67)。这说明基于广度的OFDI速度对创新质量的影响起落幅度更大且更早达到拐点。随着广度OFDI速度的增加,高技术跨国企业快速进入多个国家投资,可以短时间内接触和获取各种差异化的知识技术,企业的创新能力大幅度增强,创新质量得以快速提升;而基于深度的OFDI速度增加也只是在同一市场的资源深入,每1次投资的知识溢出的边际贡献递减,创新能力增长较平稳,对创新质量的影响起落幅度相对较小。同理,深入式的对外投资的边际成本由于规模经济也是递减的,而地理扩张式的对外投资会产生大量额外的监管和交易成本导致规模不经济,同时企业吸收、整合和转移不同知识的难度随着地理扩张速度的加快愈发大,从而导致地理扩张式对外投资收益与成本差额更早到达负值,即基于广度的OFDI速度更早达到拐点。

除核心解释变量之外,通过模型(1)发现:企业规模和企业资产收益率与高技术企业创新质量成正比;企业年龄、市场竞争强度和政府补贴与高技术企业创新质量显著成反比。因此,企业年龄越大、市场竞争环境越激烈、政府补贴强度越大均不利于企业创新质量的提升。

3.3 吸收能力对OFDI速度与企业创新质量的调节作用

模型(3)和模型(5)引入吸收能力以及该调节变量与基于深度和广度OFDI速度的交互项,如图3所示。结果发现:吸收能力的确能够正向调节基于深度的OFDI速度与企业创新质量的关系,假设H2a得到支持;由于γ2γ3-γ1γ4>0(式3),说明随着吸收能力水平的增强,基于深度的OFDI速度的转折临界值将会向右移动[34],意味着企业在嵌入东道国的创新网络时,吸收能力能在一定范围内延缓抵消对外投资深度加速所带来的负面影响;当以调节变量均值加减一个标准差描绘不同吸收水平的调节能力时,发现在企业吸收能力较高的情况下,基于深度的OFDI速度对于企业创新质量的影响强于吸收能力较低的情况;模型(5)中基于广度的OFDI速度的平方项与吸收能力的交互项并不显著,假设H2b没有通过,可能因为广度型OFDI使企业减少了对单一国家知识经验的依赖,但同时也造成各国知识经验无法快速整合,因而吸收能力的正负作用都被削弱。如图3所示。

3.4 OFDI速度对企业创新质量影响的异质性检验

1)按产权性质分组。已有研究表明,国有企业实施对外投资的动机与非国有企业不同[35],从而使得企业对外投资的潜在效果可能呈现出差异性。为此,本文进一步将全样本按照企业产权性质进行回归分析,结果如表3所示。

由表3可知,对于国有高技术企业,基于深度和广度的OFDI速度,都与创新质量间存在倒U型关系。对于非国有高技术企业,仅基于深度的OFDI速度与创新质量间存在倒U型关系,更换线性模型发现,基于广度的OFDI速度与其创新质量呈正向线性相关,这说明非国有高技术企业在对外投资广度动态化进程中均处于倒U型的左侧,其创新质量随着基于广度的OFDI速度而增加;吸收能力对基于深度的OFDI速度与企业创新质量之间倒U型关系的正向调节作用在不同产权性质的高技术企业中均存在,进一步验证了假设H2a。

2)按区域分组。为了检验不同区域高技术企业OFDI速度对企业创新质量的影响是否一致,本文参照李娟等[36]的做法将研究样本分为东、中、西3个区域进行回归,如表4所示。

由表4可知,东部地区高技术企业两个子维度的OFDI速度与企业创新质量的倒U型关系均成立,这一结果与假设H1a、H1b相符;中部地区高技术企业2个维度系数均不显著,说明双维度OFDI速度对中部地区高技术企业创新质量没有影响;西部地区基于深度的OFDI速度与企业创新质量之间正U型关系且吸收能力有明显的正向调节作用。而在吸收能力调节下,基于广度的OFDI速度与企业创新质量也呈U型关系,即先降后升作用。原因可能在于:西部企业在对外投资初期由于营运资本、人力资本和创新资源的不足,以及存在国际渠道经验欠缺,不仅没有形成必要的吸收能力来利用国外先进知识技术,而且可能对母公司研发投资产生挤出效应影响创新质量,但随着OFDI速度的加快,吸收能力在对外投资过程中得到显著提升,突破了能够引发对外投资逆向溢出的拐点,反而使西部企业创新质量随OFDI速度加快而提升。

3.5 稳健性检验

稳健性检验中考虑了反向因果、替换核心被解释变量以及样本调整等方面。本文首先对解释变量进行滞后一期处理来避免反向因果关系;其次考虑到专利只有在技术创新超过一定程度时才会被授予,替换创新质量指标为发明专利授权数(Give)的未来一期进行基准回归;最后考虑到大多数内地企业将香港设立公司视为跳板更好开展对外投资活动的事实,剔除投资到香港的样本数据。检验结果依然稳健,两种维度的OFDI速度与企业创新质量之间的影响仍为倒U型,如表5所示。

4 结论与启示

本文利用我国A股高技术行业上市公司2011—2020年的对外投资数据,来考察国际资源承诺水平和国际市场进入两个维度的OFDI速度对企业创新质量的影响。研究结论如下:不管是基于深度还是基于广度的OFDI速度与高技术企业的创新质量之间均存在倒U型关系,但基于广度的OFDI速度对创新质量的影响起落幅度更大且更早达到拐点;吸收能力正向调节基于深度的OFDI速度与企业创新质量的关系,且在一定范围内延缓抵消OFDI深度加速所带来的负面影响。但吸收能力在基于广度的OFDI速度与企业创新质量的关系调节作用较弱,原因可能在于广度的OFDI减少了对单一国家知识经验的依赖,但同时也造成各国知识经验无法快速整合,因而吸收能力的正负作用都被削弱;国有高技术企业基于深度和广度的OFDI速度都与创新质量存在倒U型关系,非国有高技术企业基于深度的OFDI速度与创新质量间存在倒U型关系,基于广度的OFDI速度与其创新质量呈线性正相关;双维度OFDI速度对东部地区高技术企业创新质量均产生倒U型影响,但对中部地区高技术企业没有影响,而西部地区高技术企业在吸收能力调节作用下,双维度OFDI速度对创新质量存在正U型影响,即:先降后升的作用。

由实证结论可知:对大部分高技术企业创新质量而言,双维度OFDI速度不是越快越好,而是存在合理的度。企业在对外投资过程中应当关注自身资源条件和创新质量的动态变化,当创新质量显露出不升反降的势头,要及时调整对外投资的节奏;吸收能力起了极其重要的调节作用。对于国有企业和东部企业而言,吸收能力能有效延后及平缓深度OFDI加速带来的负面效应,而对于西部高技术企业而言,在吸收能力的调节下,双维度OFDI速度越过拐点后,反而使创新质量逐步增加,形成良性循环。由此,加大人力资本和研发资源投入,并且注重组织内部学习和沟通交流渠道的构建,提升吸收转化知识的能力是企业OFDI重中之重的议题;非国有企业基于广度的OFDI速度与其创新质量线性正相关,应当采取地理扩张式的对外投资策略,接触多元化的技术知识、储备优秀的人才资源以利于创新质量的升级。

参考文献:

[1] HEAD K,RIES J.Fdi as an outcome of the market for corporate control:Theory and evidence[J].Journal of International Economics,2008,74(1):2.

[2] 李梅,朱韵,李竹波.研發国际化与企业创新绩效:国有股权的调节作用[J].经济管理,2020,42(11):73.

LI M,ZHU R,LI Z B.R&D internationalization and firm innovation performance:The moderating role of state equity[J].Economic Management,2020,42(11):73.

[3] HANER U E.Innovation quality:A conceptual framework[J].International Journal of Production Economics,2002,80(1):31.

[4] 杨幽红.创新质量理论框架:概念、内涵和特点[J].科研管理,2013,34(S1):320.

YANG Y H.A theoretical framework of innovation quality:Concepts,connotations and characteristics[J].Science Research Management,2013,34(S1):320.

[5] 张古鹏,陈向东,杜华东.中国区域创新质量不平等研究[J].科学学研究,2011,29(11):1709.

ZHANG G P,CHEN X D,DU H D.A study of regional innovation quality inequality in China[J].Studies in Science of Science,2011,29(11):1709.

[6] LANJOUW J O,SCHANKERMAN M.Patent quality and research productivity:Measuring innovation with multiple indicators[J].The Economic Journal,2004,114(495):441.

[7] TSAI W,CHREIM S.Social capital,strategic relatedness and the formation of Intraorganizational Linkages[J].Strategic Management Journal,2000,21.

[8] 刘素坤,王乐,何文韬,等.国际化程度对企业创新效率的影响:基于战略性新兴产业[J].经济问题,2022(3):95.

LIU S K,WANG L,HE W T,et al.The impact of internationalization on innovation efficiency of firms based on strategic emerging industries[J].On Economic Problems,2022(3):95.

[9] 赵伟,古广东,何元庆.外向FDI与中国技术进步:机理分析与尝试性实证[J].管理世界,2006(7):53.

ZHAO W,GU G D,HE Y Q.Outward FDI and technological progress in China:A mechanistic analysis and experimental empirical evidence[J].Journal of Management World,2006(7):53.

[10] 张红娟,申宇,赵晓阳,等.企业外部研发合作、内部知识网络与创新绩效[J].科学学研究,2022,40(4):704.

ZHANG H J,SHEN Y,ZHAO X Y,et al.External R&D cooperation,internal knowledge networks and innovation performance of firms[J].Studies in Science of Science,2022,40(4):704.

[11] CRISCUOLO C,HASKEL J E,SLAUGHTER M J.Global engagement and the innovation activities of firms[J].International Journal of Industrial Organization,2010,28(2):191.

[12] 李云鹤.公司过度投资源于管理者代理还是过度自信[J].世界经济,2014,37(12):95.

LI Y H.Corporate overinvestment stems from managerial agency or overconfidence[J].The Journal of World Economy,2014,37(12):95.

[13] 吳俊杰.跨国公司市场进入模式选择及东道国政策干预的经济学分析[J].世界经济研究,2005(2):78.

WU J J.Economic analysis of multinational corporations market entry mode choice and host country policy intervention[J].World Economic Studies,2005(2):78.

[14] KIM W C,HWANG P,BURGERS W P.Multinationals diversification and the risk-return trade-off[J].Strategic Management Journal,1993,14(4):275.

[15] PHENE A,ALMEIDA P.Innovation in multinational subsidiaries:The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities[J].Journal of International Business Studies,2008,39(5):901.

[16] CASTELLANI D,JIMENEZ A,ZANFEI A.How remote are R&D labs? Distance factors and international innovative activities[J].Journal of International Business Studies,2013,44(7):649.

[17] SINGH J.Distributed R&D,cross-regional knowledge integration and quality of innovative output[J].Research Policy,2008,37(1):77.

[18] ZAHRA S,IRELAND R,HITT M.International expansion by new venture firms:International diversity,mode of market entry,technological learning,and performance[J].Academy of Management Journal,2000,43:925.

[19] LANE P,KOKA B,PATHAK S.The reification of absorptive capacity:A critical review and rejuvenation of the construct[J].The Academy of Management Review,2006,31:833.

[20] 李海霞,周慧慧,赵琳瑞.制造业数字化创新对绿色创新绩效的影响:基于吸收能力的调节效应研究[J].科技与管理,2021,23(3):41.

LI,H X,ZHOU H H,ZHAO,L R.The impact of digital innovation on green innovation performance in manufacturing industry:A study on the moderating effect based on absorptive capacity[J].Science-Technology and Management,2021,23(3):41.

[21] 魏凡,黄远浙,钟昌标.对外直接投资速度与母公司绩效:基于吸收能力视角分析[J].世界经济研究,2017(12):94.

WEI F,HUANG Y Z,ZHONG C B.Foreign direct investment speed and parent company performance:an analysis based on absorptive capacity perspective[J].World Economic Studies,2017(12):94.

[22] CHEN V Z,JING L,SHAPIRO D M.International reverse spillover effects on parent firms:Evidences from emerging-market mnes in developed markets[J].European Management Journal,2012,30(3):204.

[23] 陈立敏.国际化战略与企业绩效关系的争议:国际研究评述[J].南开管理评论,2014(5):15.

CHEN L M.The controversy of the relationship between internationalization strategy and firm performance:A review of international studies [J].Nankai Business Review,2014(5):15.

[24] 李笑,华桂宏.中国高科技企业OFDI速度对创新绩效的影响:基于总体创新、颠覆式创新和渐进式创新视角[J].南方经济,2020(11):28.

LI X,HUA G H.The impact ofofdi speed on innovation performance of high-tech firms in China:Based on aggregate innovation,disruptive innovation and incremental innovation perspectives[J].South China Journal of Economics,2020(11):28.

[25] TSENG Y,WU L.Innovation quality in the automobile industry:Measurement indicators and performance implications[J].International Journal of Technology Management,2007,37:1.

[26] 汝毅,郭晨曦,吕萍.高管股权激励、约束机制与对外直接投资速率[J].财经研究,2016,42(3):4.

RUI Y,GUO C X,LU P.Executive equity incentives,constraint mechanisms and the rate of outward direct investment[J].Journal of Finance and Economics,2016,42(3):4.

[27] 叶珍,邓新明.Amc视角下多市场接触对企业研发强度的影响:基于全球医药行业的实证研究[J].研究与发展管理,2020,32(4):97.

YE Z,DENG X M.The impact of multi-market exposure on corporate R&D intensity from Amc perspective:An empirical study based on the global pharmaceutical industry[J].R&D Management,2020,32(4):97.

[28] 张杰,郑文平.創新追赶战略抑制了中国专利质量么?[J].经济研究,2018,53(5):14.

ZHANG J,ZHENG W P.Does the innovation catch-up strategy inhibit patent quality in China? [J].Economic Research Journal,2018,53(5):14.

[29] 李梅,卢程.研发国际化与企业创新绩效:基于制度距离的调节作用[J].经济管理,2019,41(1):39.

LI M,LU C.R&D internationalization and firms innovation performance-the moderating role based on institutional distance[J].Business and Management Journal,2019,41(1):39.

[30] 陈冬,周慧,吴佳慧.对外直接投资速度、研发国际化与企业创新[J].会计与经济研究,2021,35(5):79.

CHEN D,ZHOU H,WU J H.Foreign direct investment speed,R&D internationalization and firm innovation[J].Accounting and Economics Research,2021,35(5):79.

[31] 刘莉亚,何彦林,王照飞,等.融资约束会影响中国企业对外直接投资吗?:基于微观视角的理论和实证分析[J].金融研究,2015(8):124.

LIU L Y,HE Y L,WANG Z F,et al.Do financing constraints affect Chinese firms outward foreign direct investment?:A theoretical and empirical analysis based on micro perspective[J].Journal of Financial Research,2015(8):124.

[32] 彭红星,毛新述.政府创新补贴、公司高管背景与研发投入:来自我国高科技行业的经验证据[J].财贸经济,2017,38(3):147.

PENG H S,MAO X S.Government innovation subsidies,firm executive background and R&D investment-

empirical:Evidence from high-tech industries in China[J].Finance & Trade Economics,2017,38(3):147.

[33] LIND J T,MEHLUM H.With or without U? the appropriate test for a U-shaped relationship[J].Oxford Bulletin of Economics & Statistics,2010,72(1):109.

[34] HAANS R F J,PIETERS C,HE Z L.Thinking about U:theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research[J].Strategic Management Journal,2016,37(7):1177.

[35] 蒋冠宏.企业异质性和对外直接投资:基于中国企业的检验证据[J].金融研究,2015(12):81.

JIANG G H.Corporate heterogeneity and outward foreign direct investment:A test of evidence based on Chinese firms[J].Journal of Financial Research,2015(12):81.

[36] 李娟,唐珮菡,万璐,等.对外直接投资、逆向技术溢出与创新能力:基于省级面板数据的实证分析[J].世界经济研究,2017(4):59.

LI J,TANG P H,WAN L,et al.Foreign direct investment,reverse technology spillover and innovation capacity:An empirical analysis based on provincial panel data[J].World Economy Studies,2017(4):59.

[编辑:厉艳飞]

收稿日期: 2022-04-23

基金项目: 国家自然科学基金面上项目(71774089)

作者简介: 李思玮(1998—),女,碩士研究生;汪 琦(1970—),女,副教授,博士.