竹藤编:指尖上的鲜活技艺

摘要:竹藤编作为我国民间传统手工艺门类之一,与老百姓的日常生活息息相关。其自诞生以来,经过一代又一代能工巧匠的传承与创新,在艺术风格和创作手法上出现了诸多的变迁,兼具实用性与观赏性。但在当下,社会的高速发展以及科技的巨大进步,竹藤编产业发展面临着机遇和挑战。为此,笔者结合对于竹藤编的研究与实践内容,谈谈个人的一点思考。

关键词:竹藤编;传统技艺;发展创新

一、我国的竹藤资源概况

竹和藤是两种最重要的非木材产品,但却能在很多方面替代普通木材发挥作用,加上它们具有速生、丰产、适应性强、用途广泛以及经济价值高等特点,因此,合理地开发和利用竹藤资源,具有重要的经济、生态和社会效益。

值得一提的是,我国是全球竹资源最为丰富和利用竹子最早的国家,竹林面积、竹材蓄积、产品质量、生产效益和出口创汇均居世界前列。根据国家林业和草原局2021年10月发布的数据显示,我国的竹林面积超过1亿亩,年产值近3200亿元,从业人员超过1500万人。并且,随着中国竹产业的快速发展和科技创新,竹子逐渐作为木材、塑料、钢筋等材料的替代品而得到较大程度的开发利用,形成了重组竹、竹集成材、竹编工艺品、竹纤维制品、竹碳制品等100多个系列上万个品种。

近年来,我国的竹藤资源产业发展势头良好,在世界范围内占据有重要的一席之地。根据国际竹藤组织发布的《2020中国竹藤商品国际贸易报告》显示,2020年中国竹产品进出口贸易总额22.1亿美元,占世界竹产品贸易总额的60%以上。中国竹产品对外贸易量居世界首位,在竹产业国际合作中的主导地位日益凸显。可以说,如今竹藤产业已经成为我国现代林草业重要的组成部分,是建设美丽中国的生态产业,是促进人与自然和谐共生的绿色产业,是助力乡村振兴的富民产业。

二、指尖上的鲜活技艺

一双巧手、一把篾刀、几根竹条和藤条,上下翻飞间,一件竹藤编作品就成形了……通常来说,竹藤编主要是指将竹子和藤条结合在一起进行创作的编织工艺,被誉为“指尖上的鲜活技艺”。早在距今六七千年之前的新石器时代,我们的祖先就能用竹来编织器具。竹藤编作为我国民间传统手工艺门类之一,与老百姓的日常生活息息相关。竹藤编制品由于其特殊的色泽和质感,自诞生以来便深受老百姓的喜爱,并且经过一代又一代能工巧匠的传承与创新,在艺术风格和创作手法上出现了诸多的变迁。

竹和藤这两种原材料,在采购和加工方面都极其便利。而竹藤编工艺通常可分为起底、编织、锁口三部分工序,在编织过程中,以经纬编织法为主,之后在此创作基础上,穿插编、插、穿、削、锁、钉、扎、套等技法,最终诞生了一件件精美的竹藤编产品。

笔者所在的福建省安溪县,为“世界藤铁工艺之都”,其竹藤编工艺历史悠久,早在宋元时期就十分普及,人们大量使用竹藤编制农具、茶具等生活用品,形成了竹箱、斗箕、蒸笼等多种产品,且用料考究,具有传统的民族特色和浓厚的生活气息。上个世纪70年代,安溪的竹藤编就开始了产业化发展的探索;到了90年代初,在传承竹藤编技艺的基础上,以全国劳动模范陈清河为代表的安溪手艺人,不断探索和创新,把坚硬的钢铁和细软的藤条进行巧妙结合,在全国首创“藤铁工艺”品种,这类产品既有竹藤编的柔美灵巧,又有钢铁的韧性耐用,堪称“铁骨柔情”。2014年,竹编(安溪竹藤编)被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。近年来,安溪竹藤编不断突破创新,不仅成为当地的支柱产业,更让古老的技艺焕发出蓬勃活力。安溪的很多匠人一辈子专精竹藤编工艺,将一根根不起眼的竹藤,变成了带动当地居民致富的工艺产品,令人赞叹。

三、对安溪竹藤编产业发展的思考

但在当下,社会的高速发展以及科技的巨大进步,竹藤编产业发展面临发展机遇,但也不可避免地遇到諸多的挑战。比如制作方式过于传统,仅能通过匠人进行手工编织,特别是部分复杂的造型,更是需要借助匠人丰富的编织经验和高超的手法技巧才能够得以实现,因此在生产方式上非常受限。此外,还包括创作思维的固化、产品功能的滞后、生产周期的缓慢、生产规模的限制、技艺传承的缺失等,所以市场竞争力出现了明显的弱化现象。近年来,相关从业者也进行了深入的思考和积极的奔走,努力开辟出一条适合竹藤编产业自身发展特色的转型之路。

对此,笔者认为,除了要积极面对市场变化外,竹藤编产业从业者应当把更多的心思放在产品的创新,特别是在提高产品的文化附加值上面。

作为竹文化的发源地,中国的竹藤编技艺可谓古老而神奇,是一门集竹的气节、藤的特性于一体的编织艺术。

而在笔者看来,竹和藤这两种原材料之所以可贵,跟它们自身的特性有很大关系,特别是竹子,其生长中有一些特别的属性,如虚心、有节、挺拔凌云、不畏霜雪、随遇而安……由此形成了一种独特的竹文化。有关竹子的诗词歌赋层出不穷;画竹也成为古代绘画艺术中一个重要主题,远在唐五代时期已有画家工于此道,《历代名画记》载:“萧悦协律郎,工竹一色有雅趣。”此外,黄山谷说:“吴道子画竹,不加丹青,已极形似。”由此可见,画竹之历史源远流长。此外,古代士大夫在私园、庭院中养竹以助风雅,成为普遍风气。

中华民族用竹的历史可谓源远流长,除了文化传播外,还体现在建筑、器用、穿戴等方面。如《三辅黄图》记载:“竹宫,甘泉祠宫也,以竹为宫,天子居中。”这座汉代的甘泉祠宫,是用竹子构筑而成的。清代沈日霖在其广西风物杂记《粤西琐记》中写道:“不瓦而盖,盖以竹;不砖而墙,墙以竹;不板而门,门以竹。其余若椽、若楞、若窗牖、若承壁,莫非竹者。衙署上房,亦竹屋。”再如古代坐卧用的床、榻、席、椅、枕、几,盛食藏衣用的橱、箱、柜、匣、桶、斛、盆,装饰用的竹帘、屏风、花瓶、灯笼,捕鱼用的鱼罩、鱼笼,农作用的箩、筐、簸箕,交通运输用的扁担……无不以竹制成,在中国老百姓的日常生活中发挥十分重要的作用。

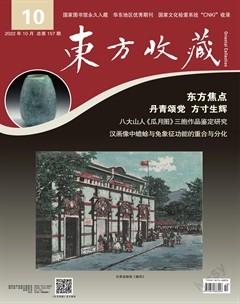

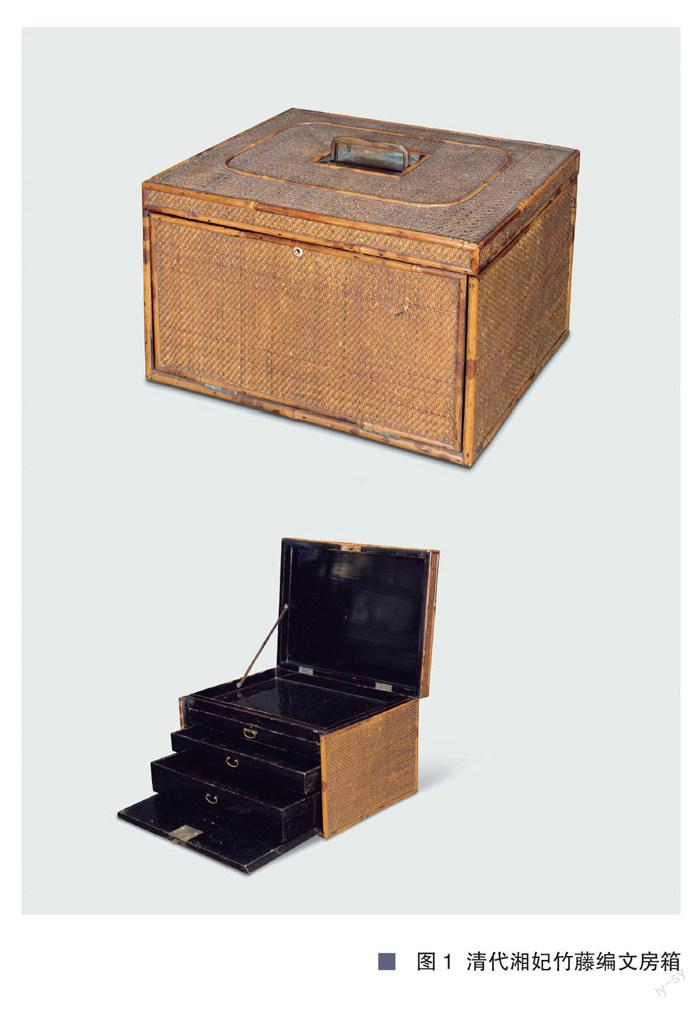

竹藤编工艺品是在日用品的基础上形成的,从流传至今的部分竹藤编作品来看,既是日用品,又是艺术品。在近年来的海内外艺术品拍卖市场上,就有不少此类作品的身影出现——上海大众拍卖“新海上雅集”2012大型艺术品拍卖会“禅茶一味——首届湘妃竹及茶道具专场”推出的清代湘妃竹藤编文房箱(图1),尺寸为34×26×21厘米,木胎,内髹黑漆,设四层抽屉,白铜拉手,精巧雅致,外身以细腻竹席编制,细腻整齐,边镶嵌湘妃竹,拍前估价3.5万元,最终成交价为5.52万元。西泠印社2018年秋季拍卖会“怀古·风雅 眠琴榭旧藏及书斋清玩专场”推出的清代湘妃竹藤编火钵(图2),高31、直径32厘米,拍前估价3万—5万元;东京中央2014年秋季拍卖会“一期一会·听茶闻香专场”的竹藤编茶盘(图3),长39.5、宽39.5、高4厘米,拍前估价0.6万—0.9万元;浙江世贸2014年春季拍卖会“杂项专场(一)”的竹藤编茶道垫 (图4),拍前估价0.5万—0.9万元;上海嘉泰四季2008周年庆夏季拍卖会“文房雅具专场”的清代竹藤编二格提篮(图5),高39厘米,拍前估价0.3万—0.5万元……

在笔者看来,当下的竹藤编创作,除了在技艺上进行创新以更好地适应市场需要的同时,还要结合传统文化当中的优秀元素,在创作当中加以转化应用,进一步提升产品的文化附加值,讲好新时代竹藤编的文化故事,这才是竹藤编从业者应当积极思考和努力实践的方向。

四、总结

我国具有十分丰富的竹藤资源,培育和加工技术也取得了显著的成绩,产业初具规模。在进入新时代的今天,竹藤编产业面临着迫切的变革,推动产业的整体转型升级亟需创新技术与模式设计,尤其是在提升文化附加值方面要下大力气,才能在激烈的市场竞争中占据一席之地,让这门“指尖上的鲜活技艺”实现健康持续的发展。

参考文献:

[1]唐灿博.指尖上的鲜活技艺——安溪竹藤编技艺技法介绍[J].天工,2019(01):99.

[2]李学朴.千古风韵竹文化[N].西安日报,2021-11-02(08).

[3]傅乔成.陈清河:“匠人·匠心”五十个春秋的坚守[J].中国工人,2016(10):15.

[4]杨晓雯.小小竹藤织就传奇[J].政协天地,2020(10):54-55.

[5]甘剑伟,黄译贤.小花篮大产业——都安县竹藤编产业发展纪实[J].广西林业,2015(03):15-16.

[6]周悦.作为风格载体的竹藤编织家居产品设计研究[D]. 浙江工业大学,2011.

作者简介:

吴美玲,女,汉族,福建安溪人。现任安溪县英发家具装饰有限公司创意总监。代表作品《家·味道》荣获2021中国(大连)国际文化旅游产业交易博览会“中艺杯”铜奖。