“互联网+”视域下南通蓝印花布的传承与创新研究

李含芝 陈辉

摘要:结合“互联网+”模式,解决南通地区蓝印花布市场销量少、传承方面后继无人等困境。本文从南通蓝印花布现有的市场营销模式、传承模式、制作设计模式入手,总结阻碍其发展的原因,结合现有的非物质文化遗产市场营销成功案例,探索蓝印花布在“互联网+”时代背景下的传承与创新战略:传承方面,打造数字化信息平台,记录并保存传统的手工艺,同时引进先进的机器生产。创新方面,设计上形成品牌化营销的同时注重IP的打造,突出南通蓝印花布悠久的文化内涵;与其他品牌进行联名,利用互联网搭建直播平台、建立话题等模式进行引流,实现蓝印花布的传承与创新发展。

关键词:互联网+;蓝印花布;非物质文化遗产

蓝印花布作为江苏南通最具代表性的非物质文化遗产之一,拥有数千年的文化与历史,其民俗文化、制作过程、艺术价值等都有重要的研究意义。但隨着机器印染技术的发展,传统蓝印花布逐渐淡出人们的日常生活。市场销量少导致其无法形成完整的产业链,在没有经济支撑的情况下,传统的技艺传承也面临后继无人的窘迫。随着移动互联网时代的到来,“互联网+”作为一种发展的新形态,加速了传统文化产业的跨界融合[1],促进了传统文化的传承与创新,也为传统手工艺的发展提供了更多的可能。

一、蓝印花布的发展现状

(一)市场销售较为滞后

南通市的纺织产业较为发达,素有“纺织之乡”的称号,其中以海门叠石桥家纺最为有名。近年来随着互联网商业模式的发展,叠石桥家纺城转型为电商销售,依附于纺织产业的蓝印花布实体销售在这一转型过程当中受到很大的冲击。笔者在淘宝等各大电商平台搜索词条“蓝印花布”时,按照销量从高到低呈现的品牌店,基本上来自于浙江绍兴和江苏苏州,而搜索词条“南通蓝印花布”,只搜索到一两家,店铺月销量也只有33单。

通过调查分析发现,南通传统蓝印花布之所以销量少,原因概括起来主要有以下几点:蓝印花布作为南通地区的非物质文化遗产,当地的染坊还保留着传统的染织技术。传统的染坊手工流程需要经历选坯布、脱脂、裱纸、刻板、刮浆、染色、晾晒、清洗等11个流程,其中,脱脂、晾晒、染色等工艺程序极易受到场地、天气等因素的影响,制作流程繁琐复杂,生产数量有限。染坊的线下供货渠道也较为单一,客户源也是来自于传统的口碑相传方式,销售模式较为落后。近几年,受疫情的叠加影响,逐渐便被其他地区的品牌所替代。

(二)设计缺乏创新

南通蓝印花布在图案上一直以传统纹样“龙凤呈祥”和“凤戏牡丹”以及对称图案为主,其衍生品也大多以蓝印花布为基本材料,以手工艺品、日用品、旅游纪念品为主。笔者在登录南通蓝印花布博物馆官网时发现,蓝印花布的周边设计基本以围巾、抱枕、手提袋为主,其中,工艺礼品盒只有两个,围巾的样式款式也不多,抱枕的样式设计也较为传统(图1、2)。

通过实地考察我们发现,南通蓝印花布实体店主要以售卖旅游纪念品为主,专卖店只有两三家。虽然旅游纪念品的款式、样式、品类还比较丰富,但是在设计上缺乏创意,日常的实用性也不强,因此出现受众范围不广、销量低等现象。而且南通的城市发展不以旅游业为主,能够吸引游客前来参观的景点少,不像苏州、杭州、南京等地依靠旅游产业拥有巨大的人流量。因此,蓝印花布通过售卖普通的周边以及旅游纪念品,很难有较好的销量,也难以此打开市场提升南通蓝印花布的影响力。由此可见,仅通过销售周边纪念品,很难形成品牌文化打造IP,难以提升南通蓝印花布的知名度。

(三)面临后继无人的困境

由于知名度低、销量少等一系列问题,蓝印花布面临着专业人才匮乏、后继无人的困境。目前,南通蓝印花布的传承方式主要以家庭传承为主。虽然南通蓝印花布非遗传承人吴元新以及他的女儿、女婿都在从事传承、发展的相关工作,但其他年轻人愿意去继承衣钵的很少。因为知名度不高、销量少,导致蓝印花布手工艺人的薪资不高,加之印染条件艰苦,印染工序繁琐无趣,很多人无法全身心地投入传统手工艺传承的工作当中。南通蓝印花布这项非遗技艺如果只依赖家庭传承这种单线传承的方式,很容易就断掉传承的衣钵。因此,我们要通过“互联网+”传播的力量,让更多的人去了解、热爱这项传统技艺,不只是局限于家庭传承,要发展更多的传承人,让南通蓝印花布成为“活态传承”。

二、“互联网+”时代蓝印花布的传承思路

(一)利用互联网建立数字化信息库

建立数字化信息库,从技术层面而言,是指将复杂的信息以可视化的数字替代,即将各种复杂多变的档案资料进行编辑整理,转化为可视化的数字、数据等,存入计算机进行编码处理,再次查阅时可以最大程度地还原其本真。利用数字化技术保护非遗是非常重要的举措,国内外已有很多非遗数字化保护的成功案例。例如,2017年完成的《文物数字化保护标准体系及关键标准研究与示范》文件,与敦煌莫高窟数字化保护、北京故宫博物院的成功案例均给我们提供了参考样本[2]。

南通蓝印花布工艺萌芽于唐宋时期,蓝草印染技艺可追溯到魏晋时期,早在《齐民要术》中就有记载。当前关于蓝印花布的文献资料保护方式较为传统,仍以纸质存于各地区图书馆和档案馆中。基于此,要利用扫描、高清拍摄等转化为适合保存传播的图片格式,建立信息库实现文献的永久保存与方便查阅的目的。对于蓝印花布制作技艺,则可通过数字化采集并以高保真的形式储存其纹样、制作流程、传承人档案信息、民俗风情等。以数据库、移动硬盘等方式进行储存,不仅能够保证信息的完整,也方便管理和查阅,有助于南通蓝印花布的延续和再现。

(二)保留传统手工艺同时引进机器印染

南通蓝印花布的产业化程度较低,在保证传统工艺不失传的同时又能大批量生产投入市场,则需要采用古法印染与机器化生产相结合的模式进行。传统的染坊手工流程需要经历选坯布、脱脂、裱纸、刻板、上油、刮浆、靛蓝染剂、染色、晾晒、刮灰、清洗等流程,而先进的机器印染则只需要将挑选好的全棉布放入机器,清洗熨烫平、电脑选图、压印、上免褪色液体、晾晒即可。机器的印染虽然能在短时间内提高生产效率,但也存在以下问题:坯布图案太过统一、边缘僵硬,没有手工印染刻模不规则线条的温润感,而且,一旦机械化大批量生产代替手工业,传统蓝印花布的印染手艺人则面临失业问题,非物质文化遗产就更没办法进行传承。所以传统古法印染与机器化生产相结合便可很好地解决此类问题,印染的技术核心还是需要传统手工艺人去实现。例如,在工艺流程上的裱纸、上油、刮浆清洗等环节用机器制作代替手工,刻板、染色、晾晒等技术还需要传统手工艺人完成。这样既解决了机器印染坯布带来的图案太过统一、边缘生硬等问题,也保留了南通蓝印花布独有的特色。

(三)“互联网+”时代蓝印花布的创新路径

1.形成品牌化营销模式和IP概念的打造

南通是坚持蓝印花布传统手工艺印染的主要地区,拥有中国蓝印花布传承基地、国家非物质文化遗产、中国蓝印花布之乡、首位蓝印花布“国大师”等代表民间艺术的最高荣誉。但提及蓝印花布,大家通常购买的却是桐乡蓝印花布。桐乡蓝印花布拥有一大批“丰同裕”“泰丰斋”“蓝蓝”等知名品牌,是全国最大的蓝印花布产销基地。仅“丰同裕”一家蓝印花布,在全国就有70多家专卖店,根据市场调研发现,每年的年销量是南通地区蓝印花布的十倍之多。

调查发现,桐乡“丰同裕”在2004年注册商标、建立品牌之后,开展了旅游业带动实体店的经营模式,同时,紧跟杭州淘宝电商的发展步伐,通过线上网店销售扩大知名度。所以,想要打开市场让更多的人认识到南通蓝印花布,需要建立南通蓝印花布的品牌。其中,1998年建立的“裕兴染坊”从手工作坊到印染厂再到有限公司,具备悠久的历史背景和工艺传承的优势,若将其网络化,让老字号“裕兴染坊”品牌化,设计品牌Logo、注册商标,开展线上旗舰店,让“裕兴染坊”在淘宝形成词条,便可以逐渐提高品牌的识别度,让更多人了解。

2.进行创新设计打造联名款

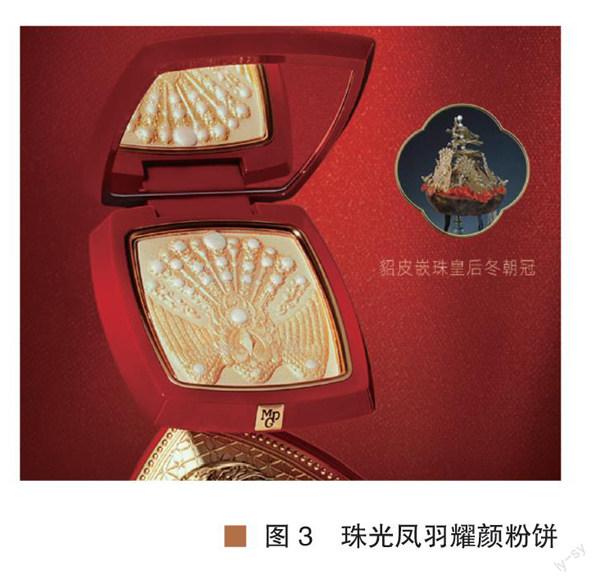

打造品牌文化之后,想要提升品牌的知名度与附加值,则可以通过品牌联名的方式。 联名的商业逻辑就是两个品牌通过联名到达“借用其力”,以此来吸引更多消费者,借此扩大市场。联名不仅可以扩大市场带动需求,更能够借此宣传非遗的品牌文化,让更多人了解非遗文化。例如,最近比较火爆的故宮文创与彩妆品牌“毛戈平”的联名设计。如图3所示,这款珠光凤羽耀颜粉饼中的花纹设计便是来源于故宫藏品貂皮嵌珠皇后冬朝冠,将精致瑰丽的金累丝风形象展示,不仅实用,也让消费者赏心悦目。

还有比较成功的案例是南京云锦研究所与游戏《闪耀暖暖》的联名跨界合作[3]。通过3D数字化呈现,可以使玩家在游戏中虚拟体验到南京云锦服饰。玩家在游戏中完成任务即可逐一获得“云锦端仪”“云锦宁仪”等珍稀款式。通过“云锦小课堂”知识问答,也可获得游戏中的特殊奖励。此次的联名跨界不仅使用户游戏体验感增强,也更好地宣传传统文化,实现了寓教于乐的效果。

所以,南通蓝印花布可以通过品牌联名的方式使蓝印花布的品牌让更多人知道。例如,与现在流行的泡泡玛特进行联名设计,打造一套穿着蓝印花布款的盲盒,在每个盲盒卡片中进行插画设计,将蓝印花布的传统手工艺用漫画的形式展示,集齐所有的工艺流程即可在线上兑换属于自己的虚拟盲盒。联名设计还可以涉猎游戏、美妆等年轻人关注度高的行业[4]。

3.流量商业模式与扩大展销平台

随着互联网的快速发展,大众的消费模式也由此受到了影响。除了专门的购物平台淘宝、京东等,现抖音、微博也成了营销新渠道。在抖音、微博等平台发布优质的视频内容,传播蓝印花布文化内涵,通过吸引流量的方式,不仅能够实现蓝印花布技艺的传承,也能够通过输出优质的内容为民族非遗品牌建立更加稳定的消费群体。抖音、微博等App采用的大数据算法推荐,能够通过用户的喜好预测用户的消费需求,蓝印花布的销售推广也可通过发布视频的方法,利用算法推荐实现相对精准的营销,在普及蓝印花布非遗技艺的同时提升用户品牌黏性。社交平台不仅能够传播非遗技艺,还有互动性强等优点,利用其社交化的优势,通过发布“秀出你的蓝印之美”“云制作蓝印花布”“打卡南通蓝印之美”等话题互动,让用户主动参与到南通蓝印花布的传播中,形成全民分享交流的氛围。

相较于传统的传播模式,网络直播直接打破了社交场景中的距离、行为的构成,以其强互动性,形成了一种全新的交流模式。南通蓝印花布也可通过这种方式扩大其知名度,例如,在染坊中搭建一个直播场景,平时的印染工作便可以实时直播,让更多人了解到印染的过程。还可以搭建专门卖蓝印花布的直播间,主播身穿蓝印花布的衣服与直播间观众进行互动,用户围绕蓝印花布产品进行交流互动,通过建立粉丝群形成社群经济效应。

三、结语

南通蓝印花布与“互联网+”的融合是其传承与创新的新途径,通过利用互联网建立数字化信息库、提高印染效率、建立蓝印花布的品牌营销与推广营销等方法,让南通蓝印花布在打开市场销量与知名度的同时,也能够传播中华优秀传统文化,进而解决蓝印花布传统手艺后继无人的困境。

参考文献:

[1]陆婷婷,姬益波.“互联网+”视角下南京云锦非遗文创产品的特色研究[J].苏州工艺美术职业技术学院学报,2021(04):22-25.

[2]蔡文.数字化技术在非物质文化遗产剪纸中的保护及应用[J].中国造纸,2021,40(09):5-6.

[3]梁翠婷.“互联网+”背景下的非遗项目跨界合作创新探究——以南京云锦研究所与《闪耀暖暖》跨界合作为例[J].文物鉴定与鉴赏,2021(21):172-174.

[4]王涛,徐梦珠.设计在非物质文化遗产商业转化中的应用探究[J].包装工程,2020,41(18):349-354.

第一作者简介:

李含芝(1997—),女,汉族,河南南阳人。常州大学美术与设计学院研究生在读,研究方向:平面设计。

通讯作者简介:

陈辉,硕士毕业于江南大学设计学院,现为常州大学美术与设计学院副教授,硕士生导师。