基于数据挖掘的中医药治疗新型冠状病毒肺炎组方用药规律探析

李东方 李艳 陈音 崔杰 张敬锋 孟捷

(1.北京市丰台中西医结合医院,北京 100072;2.北京市丰台区铁营医院,北京 100079;3.北京中医药大学东方医院,北京 100078)

2019年12月湖北武汉出现新型冠状病毒肺炎(简称“新冠肺炎”,COVID-19)[1],全球多地呈爆发势态,近期随着境外输入病例的不断增加,部分省市散发病例间断出现,目前针对COVID-19的基础和临床研究一直在有条不紊地进行中,自疫情爆发后,国务院办公厅、卫生健康委员会及中医药管理局多次制定并更新新冠肺炎的诊疗方案,积极倡导中医中药的突出治疗地位[2],张伯礼院士亦强调中医药应全程参与新冠肺炎的治疗[3]。各地区在诊疗方案基础上,结合当地具体情况进行辨证论治,一定程度上缩短疾病进程,降低轻型向危重型转化几率,明显提高患者生活质量[4]。但限于中医诊疗疾病的思路特点,临床辨证治疗与医者主观经验关系密切,目前除了“清肺排毒汤”是国家明确推荐可广泛使用的处方以外,尚无可在临床大规模使用的方剂。一方面已被证实有效的方剂组方规律急需进行挖掘、分析、总结,另外在现有处方数据基础上进行开拓思路大胆创新,对后续临床治疗意义重大。基于此,本研究首先收集、整理定点医院隔离病房中治疗新冠肺炎的中药处方,然后建立相关数据库,最后运用中医传承辅助平台软件中的关联规则Apriori算法、复杂系统熵聚类等数据挖掘方法,对组方规律、药物之间的关联规则及新处方进行探析,为临床合理遣方用药提供数据支持及参考依据。

1 资料与方法

1.1处方来源与筛选 本研究处方来自2020年2月3日—2020年3月15日期间北京市丰台区新冠肺炎收治定点医院之一北京市丰台中西医结合医院及湖北省中西医结合医院隔离病房住院患者,计105人,除去药物组成不完整的方剂及中成药为主的方案,最终筛选出有效方剂84首,其中丰台中西医结合医院处方17首,湖北省中西医结合医院处方67首。每个处方均由两位副主任医师及以上职称的中医师首次查房共同讨论后开具,后续每位患者的加减处方除外。其中湖北省中西医结合医院的中药处方由支援湖北的医疗队北京中医药大学东方医院专家拟定。

1.2分析软件 本研究采用“中医传承辅助平台V2.5”软件,该软件由中国中医科学院中药研究所提供[5]。

1.3处方的录入与核对 登陆“中医传承辅助平台V2.5”系统的“临床采集系统”界面,将入选病例资料(姓名、性别、年龄、主诉、西医诊断、中医诊断、处方药物)一一录入。方剂中的药物名称依据全国中医药高等教育规划教材《中药学》[6]和《中华人民共和国药典》[7]2010年版进行规范统一。例如全当归、当归统一成当归,生甘草、炙甘草统一成甘草。对于平台软件中缺少的一些中药进行添加,如功劳叶等。数据录入完毕后,由双人负责数据的审核,确保数据的准确性。

1.4数据分析 通过“统计报表系统”模块中的“基本信息统计功能”,进行药物四气、五味、归经统计分析;通过“数据分析系统”模块中的“频次统计”功能,将每味药的出现频次由大到小进行排序,“组方规律”功能,将药物组合出现频次从大至小排序,“新方分析”功能,在选择合适的“相关度”和“惩罚度”前提下首先进行聚类分析,然后点击“提取组合”按钮,得到新组方[8]。

2 结果

2.1药物四气、五味及归经统计

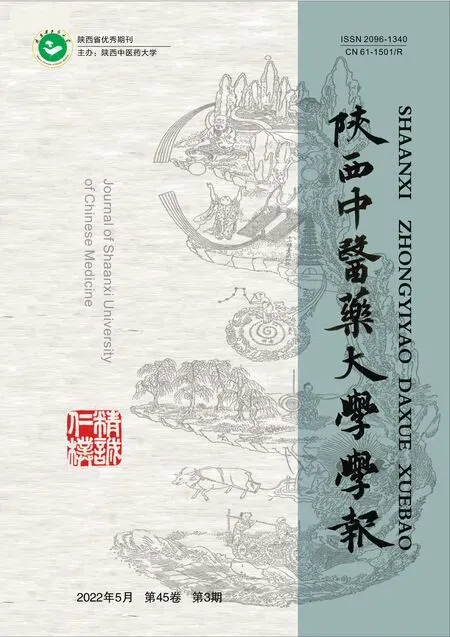

2.1.1四气统计 84首处方中共涉及中药127味,其中性温出现频次最多(423次),其次为性寒(331次),性平(193次),最少为性热(8次),可见药物四气主要集中在温、寒、平。具体结果见图1。

图1 药物四气出现频次分析(次)

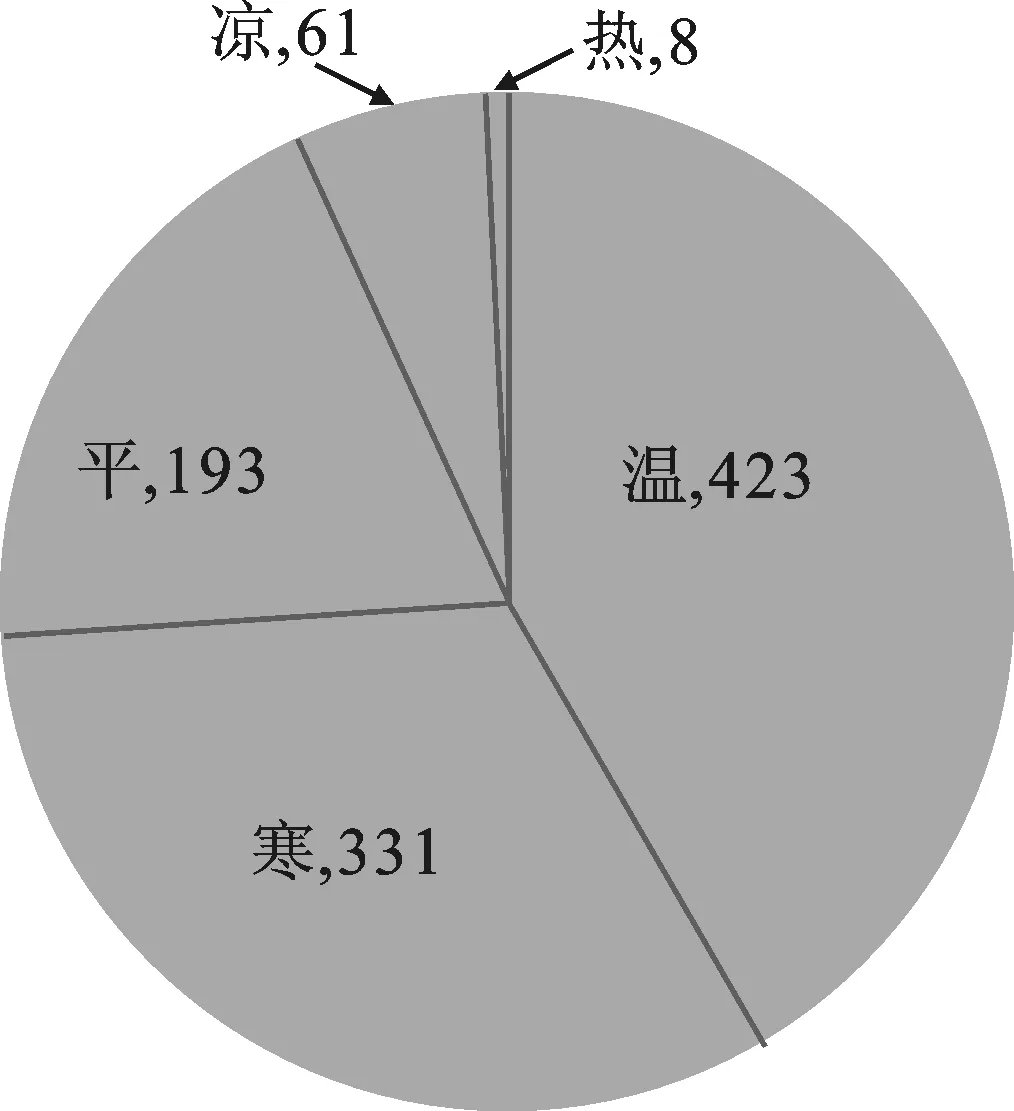

2.1.2五味统计 127味药物中,苦味、甘味、辛味的居多,其中味苦的达491次,味甘的有456次,味辛的出现448次,最少的是涩味,仅出现6次。具体结果见图2。

图2 药物五味出现频次分析(次)

2.1.3归经统计 对涉及的127味中药进行归经统计,对出现频次以降序方式进行排列,结果发现治疗新冠肺炎的药物主要归肺经,其次是胃经、脾经和心经。具体分布见图3。

图3 药物归经出现频次降序排列

2.2用药频次统计 对84个治疗新冠肺炎的处方分析,涉及127味中药的总药物频次达1038次,其中使用频次在17次以上的中药有20味药,其中甘草使用次数最多,其次为半夏、黄芩、杏仁、陈皮等。药物种类以补气药、化湿药、清热药、化痰止咳平喘药为主,具体结果见表1。

表1 治疗新冠肺炎方剂中高频次药物统计表(频次≥17)

2.3基于关联规则的组方规律分析 应用关联规则算法,对所有84首方剂进行“组方规律”分析,将支持度个数设为20,置信度设为0.6[9],得到治疗新冠肺炎处方的核心药物组合共13对,其中出现频次最高的组合为“半夏-甘草”,具体结果见表2。对得出的药物组合进行关联规则分析,提取出17条关联规则,结果见表3,并绘制关联规则网络图,见图4。

表2 高频次核心药物组合(支持度20,置信度0.6)

表3 药物关联规则情况(置信度≥0.6)

图4 常用药物关联规则网络图

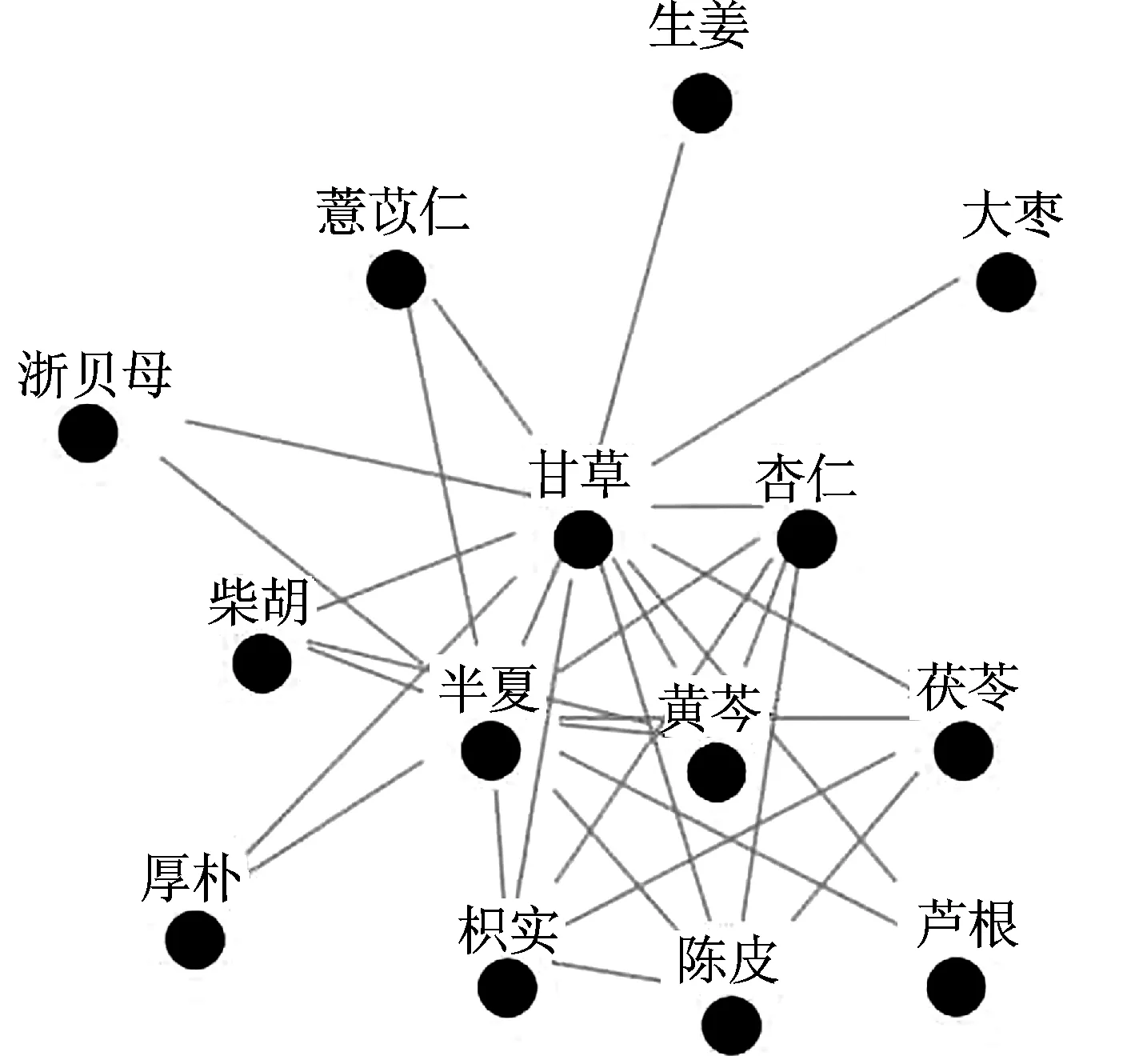

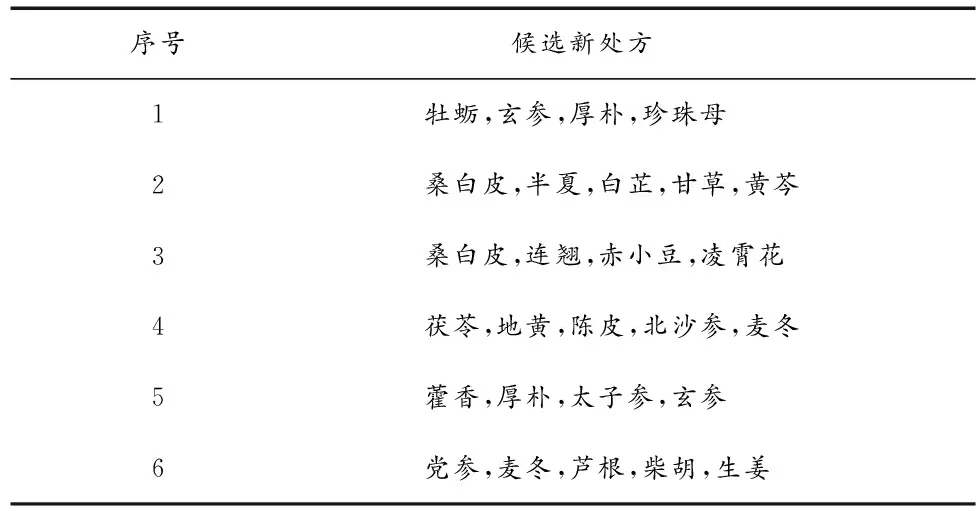

2.4基于熵聚类的组方规律分析 运用“改进的互信息法”功能,依据处方数量,结合经验判断和不同参数提取数据的预读,将“相关度”设为8,“惩罚度”设为3[10],进行聚类分析,得到84首方剂中两两药物之间的关联度,将关联系数0.040以上的药对15个予以列表,具体见表4。在上述关联分析基础上,运用“复杂系统熵聚类”功能进行层次聚类分析,演化出3~4味核心药物组合12个,见表5,以及新方6个,见表6。新方可视化网络展示图,见图5。

表4 基于改进的互信息法药物间关联情况

表5 基于复杂系统熵聚类的治疗新冠肺炎核心药物组合

表6 基于复杂系统熵聚类的候选新处方

图5 新方网络展示图

3 讨论

3.1用药特点 新冠肺炎以发热、干咳、乏力等为主要临床表现,本病属于中医“疫”病范畴,感受“疫疠”之气而发病,可称之为“瘟疫”,属于温病范畴中的“湿毒疫”[11]。本研究共收集到临床治疗新冠肺炎的中医处方共84首,涉及中药127味。从四气五味上分析看,频率较高的药物以辛温和苦寒类居多,《神农本草经》序錄曰:“治寒以热药,疗热以寒药。”《素问·藏气法时论》提出“辛散”“苦坚”,辛温之药具有发散、行气活血、温阳化湿之功效,而苦寒之品则能清热燥湿。以上两类高频次药物均可针对“湿”邪发挥作用,而这恰恰与本病的“湿毒疫”的病机特点相吻合,更与第七版诊疗方案将轻型COVID-19患者分为寒湿郁肺证和湿热蕴肺证的观点相一致[3],由此可见目前临床辨证处方多在现有诊疗方案基础上进行。

从归经上看,肺、胃、脾三经的使用频率较高,其次是心和大肠经。“温邪上受,首先犯肺”,肺属金,脾胃属土,若子病及母,则可影响中焦脾胃的运化功能,而本病的许多患者临床以腹泻、纳差、大便粘腻等消化道症状为主要表现,均与脾胃受邪有关。若疾病传变迅速或初期治疗不当,温邪则可“逆传心包”[12],而心主血脉、心主神明,因此本病重型和危重型患者会出现烦躁不安、神昏谵语等意识方面的改变。归心经的药物如黄连、赤芍、连翘等多具有清心泻火之功,心火泻则神志安。

表1中的高频次药物种类,可提示治疗COVID-19的用药种类以“补气、燥湿、化痰”为主,初步揭示了“祛邪扶正”兼顾的用药原则,“邪之所凑,其气必虚;正气存内,邪不可干”,通过益气养阴等扶正的方法来提高人体正气,则邪去体健。新冠肺炎早期用药大多以攻邪为主,存在耗气伤阴之弊端,故在遣方用药时可酌加益气养阴之品。具体而言,最高频次药甘草即属于补气类,甘草药性甘,平,无毒,归肺、脾、胃、心经,《神农本草经》将其列为上品,《本草易读》谓其“生用泻火热,熟用散表寒,去咽痛,除邪热,缓正气,养阴血,补脾胃,润肺”,可见甘草不仅可补益人体正气,亦可除毒邪,扶正兼驱邪,与本病的治疗原则相吻合,故在各版诊疗方案的多数方剂药物中甘草使用频率较高。现代相关药理学亦表明,清热解毒、健脾益气类中药可能通过减轻机体的氧化应激状态和炎症反应,达到减轻重症COVID-19患者症状的目的[13]。本研究84首处方中甘草总频次为62次,其中炙甘草出现32次,生甘草出现30次。至于选择何种类型,多根据临床辨证分型结合患者整体状态而抉择。如寒湿蕴肺型或疾病后期表现出乏力、纳差等一派虚象者,多用炙甘草;而辨证以“湿、热”或“毒”邪为主者,多取生甘草清热解毒之功。总之,“观其脉证,知犯何逆,随证治之”,不可过于拘泥。生姜主归脾胃经,大枣益气养血,两者相伍,有调和营卫、健脾养胃、调理中焦之功。一方面新冠肺炎患者往往有食欲不振、纳差等脾胃失调的表现,另外老年患者亦有正气亏虚的表现,因此方剂配伍中运用姜枣,能理中焦、和营卫、益正气。张仲景在《伤寒论》辨证施治时多用生姜和大枣,体现了传统中医“保胃气、护津液”的经典思想,“有一份胃气,便有一份生机”。因此,甘草、生姜、大枣三药看似寻常,但不可或缺。

3.2组方规律 应用关联规则分析,通过设置不同的“支持度”和“置信度”参数,可得到常用的药物组合和药物之间的关联性大小。基于此,从系统中提取出中医治疗新冠肺炎的核心配伍组合共13对(见表2),再结合药物关联网络化展示图(见图4)综合分析可知,13对药物组合即为“清肺排毒汤”的加减。第六、七版诊疗方案均强调清肺排毒汤的突出治疗地位,认为其适用于轻型、普通型、重型患者,在危重型患者中可结合患者具体情况合理使用。该方由麻杏石甘汤、小柴胡汤、五苓散、射干麻黄汤四个经方化裁而成。方中麻杏石甘汤宣肺降气、清泻肺热,主治毒邪壅遏于肺、肺失宣降引起的咳、痰、喘,故为君;小柴胡汤和解清热,五苓散利水渗湿、温阳化气,两方相合,对湿邪入里、水湿内盛导致的脘痞纳呆、呕恶腹胀、大便粘腻及寒湿郁而化热入里引起的发热疗效颇佳,故为臣;佐以射干麻黄汤清热解毒、下气平喘。全方温而不燥,凉而不寒,多管齐下,针对“寒、湿、热、毒、虚”诸邪,共奏宣肺降气、化痰利湿、清热解毒之功效。清肺排毒汤的有效性和普及性已得到验证,已经在抗疫临床一线得到广泛应用。李旷宇等[14]通过回顾性评价清肺排毒汤加减方治疗COVID-19的临床疗效,结果发现,较单纯抗病毒药物,联合使用清肺排毒汤能显著缩短COVID-19患者住院时间及临床症状、肺CT好转时间。而关于清肺排毒汤的药理学研究亦在积极进行中,徐天馥团队[15]运用网络药理学方法研究本方治疗COVID-19的作用机制,筛选出活性成分302个及相关作用靶点362个,关键靶点涉及28个调控机体代谢、免疫调节、炎症反应等生理过程的生物学功能,最终结论认为清肺排毒的活性成分对COVID-19的治疗具有多靶点、多途径的调节作用。综上,笔者认为从中西医两方面分析,清肺排毒汤对新冠肺炎治疗均有充足的理论和证据支持,在辨证论治原则指导下可在临床大范围推广应用。

3.3新方分析 中医传承辅助平台软件区别于其它数据分析软件的最大之处在于,不仅可以挖掘显性规律,还可以对隐藏在现有方剂药物中的规律进行隐形挖掘,从而为中医药的创新发展提供一定思路与方法[16]。基于复杂系统熵聚类和无监督的熵层次聚类算法,本研究对84首现有临床处方进行新方挖掘,得到潜在常用药对15对(见表4),候选新方6个(见表6)。其中关联系数排名前3的药对依次为:北沙参-党参;北沙参-枳实;麦冬-麻黄。北沙参微寒,有养阴清肺、益胃生津之功,党参微温,益肺健脾、补血生津,两者配伍寒温并用,适用于COVID-19恢复期气阴两虚证患者;枳实苦、辛、温,破气消积、化痰除痞,配伍补益之沙参,补中有通,以通为补,适用于症见口干舌燥、脘痞胀满之脾胃阴虚证者;麦冬配麻黄,两者一表一里,表里兼施,攻邪而不伤阴,滋阴而不恋邪,使用于COVID-19患者平素阴虚体质而外感表邪者。总之,临床辨证施治可在证型精准的基础上酌情考虑上述药对。新方3可看作麻黄连翘赤小豆汤的类方,连翘、赤小豆、桑白皮苦寒清热解毒燥湿,配伍凌霄花活血化瘀、通经止痛,此方适用于COVID-19湿热毒邪内壅兼瘀血阻滞而表邪不盛的患者;新方4可看作沙参麦冬汤的类方,沙参合麦冬,清养肺胃,陈皮伍茯苓理气化痰,加地黄补肾填精,暗寓金水相生之意,此方适用于COVID-19湿邪夹燥侵犯肺胃而致肺胃阴虚者;新方5可看作新版诊疗方案治疗重型COVID-19疫毒闭肺证化湿败毒方的加减方,具有化湿解毒、益气养阴、清热泻火的效果。新方6可看作小柴胡汤合生脉散加减方之类方,小柴胡汤和解少阳,生脉散益气养阴,此方使用于COVID-19高龄患者平素气阴不足而感受外邪居于半表半里。总之,此处得到的候选新方,既没有完全脱离已有处方,又很好地体现了方剂组方的配伍思路,说明通过此软件挖掘的新方合理有效,避免毫无章法之嫌,有一定的临床运用价值,但其临床疗效仍需进一步的验证。

综上所述,本研究运用中医传承辅助平台数据挖掘方法研究临床治疗新冠肺炎处方的组方规律,统计分析结果与诊疗方案基本吻合,同时亦发现一些新的具有潜在临床价值的新方,可为临床治疗及新药研发提供参考依据和数据支持。但限于时间和其它因素的影响,尚未能收集更多临床一线治疗新冠肺炎的中医方剂,样本量偏少是本研究的不足之处,且对新冠肺炎的不同分期及证型治疗处方的用药规律未做更进一步探讨。故多中心大样本研究、分期分型研究是下一步需要亟需解决的难点之一。