双额大骨瓣减压术治疗脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的效果分析

黄海涛

(广水市第一人民医院,湖北 随州 432700)

难治性弥漫性脑肿胀是脑外伤患者常见的并发症之一。脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者的主要临床表现是颅内压持续升高。对此病患者进行治疗的关键是有效控制其颅内压,减轻其神经功能损伤,降低其并发症的发生率。近年来双额大骨瓣减压术在脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的治疗中逐渐得到应用[1-2]。本文将100 例脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者作为试验对象,探讨用双额大骨瓣减压术治疗此病的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016 年1 月至2018 年12 月我院收治的100 例脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀患者作为试验对象。其纳入标准是:病情符合脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的诊断标准;颅内压升高明显;格拉斯哥昏迷评分≤8 分;病历资料完整、齐全;其家属了解本研究内容及相关的风险,并签署了知情同意书。其排除标准是:处于濒死状态;存在精神障碍;中途退出本研究或同期参与其他临床试验。随机将其分为对照组和观察组,每组各有患者50 例。观察组患者的年龄为31 ~65 岁,平均年龄为(45.35±2.90)岁;其中,男、女患者分别有32 例、18 例。对照组患者的年龄为32 ~59 岁,平均年龄为(45.45±2.21)岁;其中,男、女患者分别有33 例、17 例。两组患者的一般资料相比,差异无统计学意义(P >0.05)。

1.2 方法

对对照组患者进行保守治疗,方法是:密切监测其颅内压、瞳孔、意识、心率、血压等生命体征,为其静脉滴注甘露醇、地塞米松和呋塞米,以降低其颅内压。对其进行鼻导管吸氧治疗,将其血氧饱和度维持在95% 以上,必要时需对其进行气管插管机械通气或气管切开术。若进行上述治疗后患者的颅内压仍未得到有效控制,可采用肌内注射苯巴比妥法、亚低温疗法等对其进行治疗。在此期间加强对患者进行营养支持,维持其水电解质平衡及血糖水平的稳定,并酌情对其进行抗感染治疗。对观察组患者进行双额大骨瓣减压术,方法是:对患者进行气管插管机械通气及全身麻醉,使其保持仰卧位,将头部垫高15°~30°,使头部保持正中位。于双侧额颞沿着冠状缝(额骨和顶骨之间的缝隙)分别做一个手术切口,两侧切口的起点均为翼点到颧弓上耳屏前1 cm 处。将皮瓣向额侧翻起,在双侧颞部钻孔,进行颞肌下减压处理。将部分颅骨铣除,做一个骨窗,骨窗下至眉弓上缘,两侧至翼点,上至皮缘。在贴近骨窗矢状窦的部位切开硬脑膜,将硬脑膜翻向中线,暴露额叶前中部位和外侧裂、颞叶底部、颞极。对矢状窦进行结扎,将前部大脑镰剪除,打开侧裂池蛛网膜。持续进行脑脊液吸引处理,以降低颅内压。将颅内血肿和坏死的脑组织清除,进行止血处理。对硬脑膜的切口进行减张缝合,在硬脑膜下留置负压引流管,将筋膜、颞肌和骨膜等缝合,完成手术。

1.3 观察指标

治疗前后,比较两组患者美国国立卫生研究院卒中量表(NHISS)的评分及生活质量评分。NHISS 的总分为42 分,患者神经功能缺损的程度与其NHISS 评分呈正相关。采用自制的生活质量评分标准评估两组患者的生活质量,总分为100分,患者的评分越高表示其生活质量越好。入院时及治疗后12 h,比较两组患者的颅内压。比较两组患者并发症(如脑积水、硬膜下积液等)的发生率。

1.4 统计学方法

用SPSS 25.0 软件处理本研究中的数据,计量资料用±s表示,用t 检验,计数资料用% 表示,用χ² 检验,P <0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

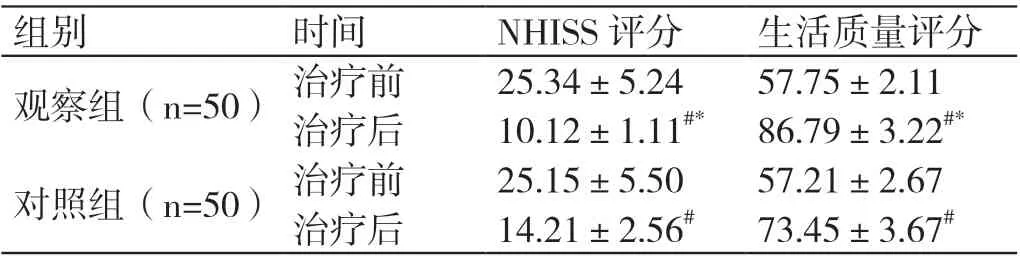

2.1 治疗前后两组患者NHISS 评分、生活质量评分的比较

治疗前,两组患者的NHISS 评分、生活质量评分相比,差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后,两组患者的NHISS 评分均低于治疗前,其生活质量评分均高于治疗前,差异有统计学意义(P <0.05)。治疗后,观察组患者的NHISS 评分低于对照组患者,其生活质量评分高于对照组患者,差异有统计学意义(P <0.05)。详见表1。

表1 治疗前后两组患者NHISS 评分、生活质量评分的比较(分,±s)

表1 治疗前后两组患者NHISS 评分、生活质量评分的比较(分,±s)

注:# 与本组治疗前相比,P <0.05 ;* 与对照组治疗后相比,P <0.05。

组别 时间 NHISS 评分 生活质量评分观察组(n=50) 治疗前 25.34±5.24 57.75±2.11治疗后 10.12±1.11#* 86.79±3.22#*对照组(n=50) 治疗前 25.15±5.50 57.21±2.67治疗后 14.21±2.56# 73.45±3.67#

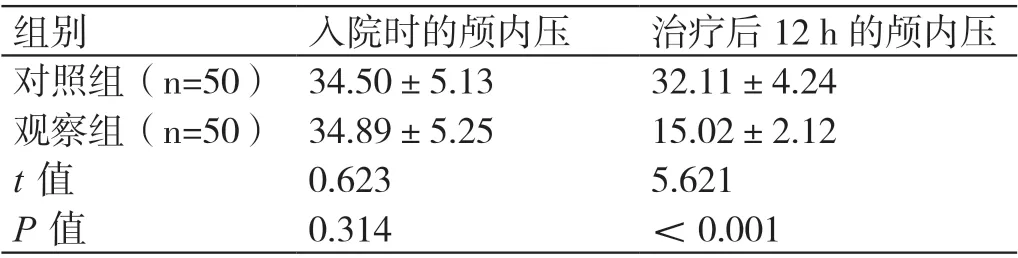

2.2 入院时及治疗后两组患者颅内压的比较

入院时,观察组患者与对照组患者平均的 颅 内 压 分 别 为(34.89±5.25)mmHg 与(34.50±5.13)mmHg,二者相比差异无统计学意义(P >0.05)。治疗后12 h,观察组患者与对照组患者平均的颅内压分别为(15.02±2.12)mmHg与(32.11±4.24)mmHg,二者相比差异有统计学意义(P <0.05)。详见表2。

表2 入院时及治疗后两组患者颅内压的比较(mmHg,±s)

表2 入院时及治疗后两组患者颅内压的比较(mmHg,±s)

组别 入院时的颅内压 治疗后12 h 的颅内压对照组(n=50) 34.50±5.13 32.11±4.24观察组(n=50) 34.89±5.25 15.02±2.12 t 值 0.623 5.621 P 值 0.314 <0.001

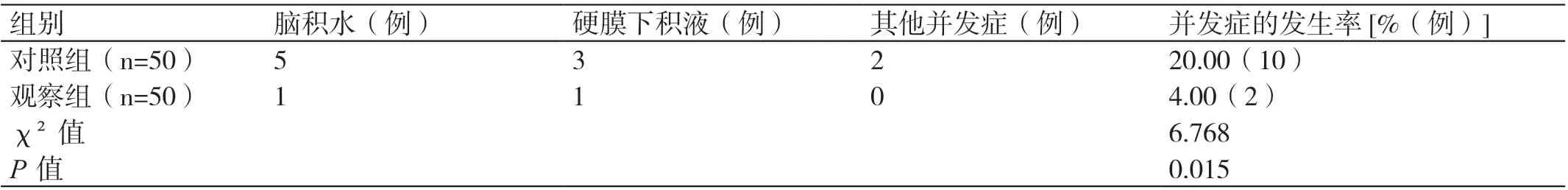

2.3 两组患者并发症发生率的比较

观察组患者并发症的发生率为4.00%,对照组患者并发症的发生率为20.00%,二者相比差异有统计学意义(P <0.05)。详见表3。

表3 两组患者并发症发生率的比较

3 讨论

脑外伤多是由发生交通事故、从高处坠落等导致。难治性弥漫性脑肿胀是脑外伤患者常见的并发症,也是其治疗的难点。脑外伤患者在发生难治性弥漫性脑肿胀后,可出现颅内高压,导致其脑组织缺血、水肿、坏死[3-4]。脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀具有进展快、治疗的难度大、致残率和致死率高等特点。现阶段,临床上针对脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀尚未形成统一的治疗方案。对此病患者进行保守治疗虽然能在一定程度上降低其颅内压,预防其发生脑疝,但无法彻底清除其颅内的血肿和坏死组织,其预后欠佳。近年来随着外科手术技术的发展,双额大骨瓣减压术在脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的治疗中应用越来越广泛[5-7]。对此病患者进行双额大骨瓣减压术不仅能有效降低颅内压,清除颅内的血肿和坏死组织,还能改善脑血流动力学指标,预防脑水肿和脑血管痉挛的发生,进而可显著减轻患者的神经功能损伤,改善其预后[8-9]。

本研究的结果证实,用双额大骨瓣减压术治疗脑外伤后难治性弥漫性脑肿胀的效果显著,能有效降低患者的颅内压,减轻其神经功能损伤,减少其并发症,提高其生活质量。