清代琼州府进士群体考论

王学深

(中国政法大学 人文学院历史研究所,北京 102249)

清朝继承明代的行政区划,海南归属广东省管辖,称为琼州府,下设三州、十县,分别是儋州、万州、崖州、琼山县、澄迈县、定安县、文昌县、会同县、乐会县、临高县、陵水县、昌化县和感恩县(1)《钦定大清会典》卷8,《景印文渊阁四库全书》第619册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第108-109页。。在这一府、三州、十县范围内,有清一代共产生进士31人,首位进士出现在康熙六十年(1721)。这一时间比同省的广州府、潮州府和肇庆府相较稍晚。

目前学界对于海南进士群体已经有所关注。杨德春在1988年出版的《海南岛古代简史》中就论述了清代海南本岛中式者较少的事实,他给出“清代海南进士21人,其中琼山6人、定安4人、会同3人、文昌5人、澄迈1人、儋州1人、万州1人”的结论(2)杨德春:《海南岛古代简史》,长春:东北师范大学出版社,1988年,第153-154页。;王俞春在《海南进士传略》中列举了清代海南30位进士,并相应给出了简要的传略(3)王俞春:《海南进士传略》,广州:花城出版社,1998年,第97-124页。;朱东根在《海南历代进士研究》一书中以列表的方式统计了清代31位海南进士(4)朱东根:《海南历代进士研究》,海口:海南出版社,2008年,第179-180页。。以上著作对研究清代海南进士群体起到了重要作用,但是经过笔者考证发现,以上学者的论述均存在着一些错误。

第一,根据笔者考证,清代琼州府进士为31人,并非杨德春和王俞春两位学者所统计的21人或30人。第二,前辈学人所述清代海南进士中式年份有误。例如,清代琼州府末科进士王云清,在王俞春和朱东根的著作中均作“光绪十五年”(1889)中式,但是笔者核对了国子监进士题名碑文和《清朝进士题名录》,二者均记载王云清的中式年份为“光绪十八年”(1892)(5)《元明清潮进士题名碑录》,北京国子监碑石,民国时期拓本;江庆柏:《清朝进士题名录》,北京:中华书局,2007年,第1252页。。究其原因在于王云清在光绪十五年会试中式后“未殿试”。据《清德宗实录》卷269“光绪十五年四月庚寅”条记载,“列入四等之颜庆忠、王云清、廖平、蔡宝仁、赵以焕、安荫甲均着罚停殿试一科”(6)《清德宗实录》卷269,光绪十五年四月庚寅,北京:中华书局,1987年,第602页。。所以,王云清在光绪十五年会试后的功名仅为贡士,而在光绪十八年“补殿试”后,才真正成为进士。第三,部分记述的进士名字有误。如经笔者核对题名碑文和《清朝进士题名录》后发现,在王俞春和朱东根的著作中,均将“张钟彦”误作“张钟秀”(7)江庆柏:《清朝进士题名录》,第952页。。又如,“杨家冕”应作“杨廷冕”,为改名之故。

因此,本文写作目的不仅在于厘清琼州府在清代所产生的31名进士的科甲功名,而且在于就这一群体的籍贯分布、宦绩事功、家族特性以及对当地文风的影响做深入分析,并希望修正一些原有谬误,对全面了解清代琼州府进士群体有所助益。

一、清代琼州府进士群体的科名与宦绩

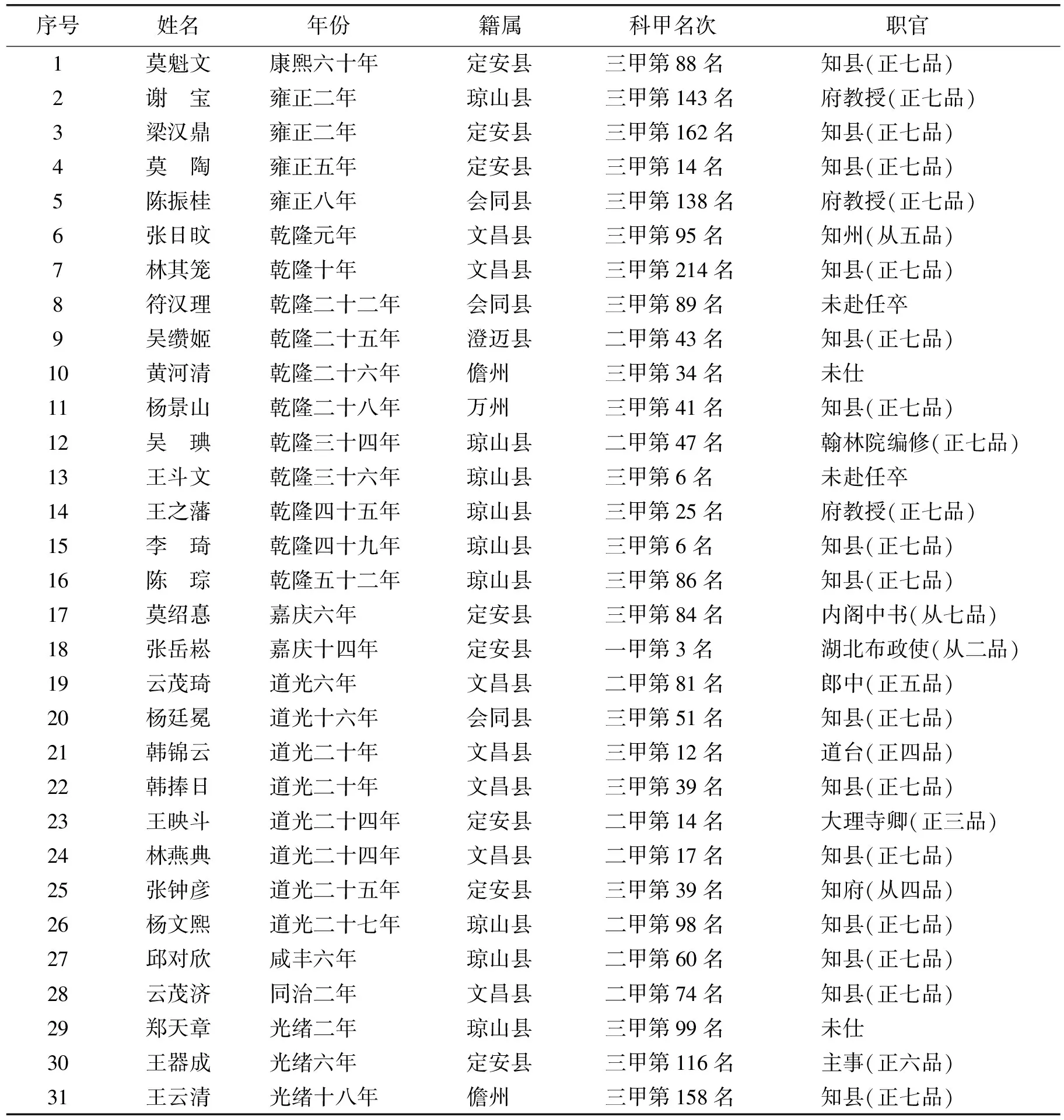

笔者根据江庆柏所著《清朝进士题名录》、道光朝《琼州府志》以及各州县的地方志,共辑录出清代琼州府进士31名,以康熙六十年(1721)中式的莫魁文为最早,又以光绪十八年(1892)中式的王云清为最晚。清代琼州府进士若按照帝号统计,为康熙朝1人,雍正朝4人,乾隆朝11人,嘉庆朝2人,道光朝8人,咸丰朝和同治朝各1人,光绪朝3人,乾隆朝最多。进而以顺治三年(1646)恢复会试至光绪三十一年(1905)废除科举时段计算,清代琼州府进士数占清代广东省进士总数的3.1%(8)根据陈利敏的统计,清代广东省进士人数为965人,这是以现在广东省区划所统计得出的数字(陈利敏:《清代广东进士地理分布及其特点分析》,《浙江档案》,2017年第10期)。但笔者正文中已述及清代琼州府归属广东省,故应加上陈利敏文中统计的37人,再减去清朝时期隶属广西的怀集进士2人,故实际清代广东省进士为1 000人。,平均每科相较于广州府、潮州府、肇庆府、惠州府和嘉应直隶州进士人数为少,优于高州府、韶州府、雷州府、廉州府及各直隶州、厅,平均每8.35年产生一位进士。

按照科名统计,清代琼州府进士名次最佳者为嘉庆十四年(1809)鼎甲及第的探花张岳崧,其次有二甲进士出身者9人,三甲同进士出身者21人。按照籍属统计,琼山县9人,定安县8人,文昌县7人,会同县3人,儋州2人,万州1人,澄迈1人(见表1)。由此可见,清代琼州府进士群体地理分布以位于府属东北部的三县,琼山、定安和文昌为优,三县进士占总进士数的77.4%,而南部州县如崖州、陵水、感恩没有进士产生。这种地理分布态势在一定程度上与琼州府南北文风强弱差异有关,南部多为少数民族聚集区,而琼州府内科举世家多集中居住于东北部。

表1 清代琼州府进士辑录

进士登科后,新科进士除了在京师参加恩荣宴和各种仪式外,按照清朝定制,他们可以在家乡住地挂匾额、立旗杆以示身份。乾隆四年(1739)还规定每位新科进士可以直接从户部领取牌坊银30两,而鼎甲三人每人会增加给予牌坊银50两,以作为在家乡修筑牌坊的资助(9)杜受田:《钦定科场条例》卷45,咸丰二年(1852)刻本,第29页。。道光《琼州府志》的“坊表”就记录了部分清代琼州府进士所建的石牌坊。例如,王斗文在烈楼修立有“进士坊”,王之藩在永兴修立有“进士坊”,林其笼(与举人林运鉴等)在文昌县学宫右侧修立有“文林毓秀坊”,符汉理在文理村修立有“进士坊”,郑天章在烈楼修立有“进士坊”,以及吴琠在琼州府学东侧修立有“瀛洲首选坊”,又在府学西侧与举人吴珄一同修立了“桂苑联芳坊”等(10)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷10,台北:成文出版社,1966年,第251-252页。。这些在地方修立的石牌坊进一步让新科进士们得以荣光彰显,并以这种宽大、高耸而且坚固的建筑形式,给予地方士绅和百姓以长久性的视觉冲击,不仅构筑起家族在地方的威望,更让他们跻身地方精英之列,被历史所铭记。

笔者进一步考察清代31位琼州府进士群体宦绩得知,有15位进士官至知县,占比48.4%,未仕或已经铨选而先卒进士4人,占比12.9%。其余12位进士分别有官至府教授者3人、知州1人、翰林院编修1人、内阁中书1人、郎中1人、道台1人、知府1人、主事1人、大理寺卿1人和布政使1人。若按照品级排列,除4人未任职外,其余27人,官至二品1人、三品1人、四品2人、五品2人、六品1人、七品20人。在外任的地域分布上,京官者5人、外官者22人,其中外任云南4人、江西4人、直隶3人、广东3人、湖北2人、山西2人,其余陕西、四川、河南、福建各1人。

由此可见,清代琼州府进士宦绩位至上层官僚者(一至三品)仅2人,缺少部院堂官或主政一方的省府大员,更多是各州县亲民的地方官,各省内道、府一级的中层官员较少。不过,这也为琼州府进士们成为造福一方百姓和保境安民的父母官提供了实践的平台。例如,在《清史稿·循吏传三》中记载了云茂琦在任江苏沛县知县时,“询民疾苦,恳恳如家人。劝以务本分,忍纷争,讼顿稀”(11)赵尔巽:《清史稿》卷478,北京:中华书局,1977年,第13065页。,并按照“先德行,后文艺”的原则亲自馆课诸生,为百姓称道。道光朝《琼州府志》在描述张日旼任云南宜良知县时,记述了他“政尚简易,以课士训农为务”,“修河计捐俸银千余”,开建沟渠灌溉农田,将“三州县瘠土皆成膏腴”(12)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷34,台北:成文出版社,1967年,第790页。。又如,莫魁文“出宰庆云,政多平反,有贤令声”(13)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷35,台北:成文出版社,1967年,第802页。。吴缵姬任江西铅山知县时“兴利除弊,吏服民怀”,自捐养廉银重修文庙,开渠灌溉农田,“民食其德”(14)同④:第803页。。李琦自捐俸银编练团练、民壮以保境(15)同④:第803页。。莫陶在铜梁知县任上“礼士爱民,兴利剔弊,为上官所重”(16)同④:第806页。。邱对欣任职柏乡县“莅任九年,政简刑清,士民爱戴”(17)《民国琼山县志》卷24,上海:上海书店,2001年,第996页。。以上众多列举,都展示出清代琼州府进士群体在宦任上造福地方百姓的事实。

二、清代琼州府进士群体的家族特性

在清代琼州府31名进士群体内,既有如王映斗、王器成和张岳崧、张钟彦这样的父子进士,又有韩锦云、韩捧日叔侄同榜进士,以及云茂琦、云茂济同族兄弟进士的佳话。这一现象在一定程度上彰显了清代琼州府进士群体中的家族特点。实际上,当我们深入清代地方社会去研究家族和举业关系时就会发现,很多地方会呈现出“科举家族”的特点。这一概念源自张杰教授,他着重强调了聚族而居、应举连续性和科甲功名五贡、举人以上这三个因素(18)张杰:《清代科举家族》,北京:社会科学文献出版社,2003年。。这些代际间不断有贡生、举人、进士功名出现的家族,不仅在提升家族地方威望,增强“收宗聚族”的凝聚力,以及改善家族经济方面有重要意义,而且会不断通过科举的成功以延续他们在地方政治、经济和文化方面的优势,发挥科举“再复制”的功能。清代琼州府进士群体同样有这样的家族特点。

第一,定安莫氏家族。定安莫氏大约在北宋时期迁居定安县,以莫恭万为始祖。在此之后,莫氏家族逐渐在地方发展壮大,以东乡作为莫氏主要居住地之一(19)《光绪定安县志》卷1,上海:上海书店,2001年,第47-49页。。在光绪朝《琼山县志》中收录有明代莫氏先辈如莫宣宝、莫惟昌、莫盈、莫士达、莫汝拭、莫乾亨等人。入清后,莫氏举业逐渐兴盛,以东乡排坡村莫氏为典型代表。明代万历年间,排坡村就产生过举人莫元弼。明清易代后,排坡莫氏延续了举业的成就。莫魁士,字介梧,史载“少英颖,淹贯经史百家,精举子业”(20)《光绪定安县志》卷6,上海:上海书店,2001年,第224页。。康熙四十七年(1708),莫魁士乡试中举,这为莫氏家族在清代的科举成功奠定了基础。虽然莫魁士自己不流连于仕宦,但是聘请宛平名士潘士毅进入自家私塾“六剑轩”馆课家族子弟多达19年,夯实了莫氏书香传家的根本。莫魁士还整修家训,齐整家族,奖励后进,以致“子弟常以文章品行相劝勉”(21)同③。。正是在莫魁士的开创下,从弟莫魁文和二子莫陶先后考中进士。特别是莫魁文的登科“开琼南国朝甲榜之先”,既彰显家学之盛,又获地方声望,其诸子也多延续家学传统,在《定安县志》中有载“诸孙咸齐岁荐,书香绵远,佥谓家学渊源”,而莫陶之子莫绶章也享有廪生功名(22)同③。。

除了排坡村外,东乡南山村莫氏同样是莫氏家族内重要的一支。明代时期,南山莫子瑚、莫汝拭先后考中举人功名。入清后,莫謩和莫绍惪父子先后中举人和进士。莫謩,字次典,乾隆二十五年(1760)庚辰科乡试中举,选为直隶安肃县知县,后调任静海县,历官知府、直隶州知州等。在任上,莫謩“断狱如神,民无隐情,士风振兴”(23)同③:第226页。。在乡里,莫謩“敦睦宗族,衿恤贫苦”,并大力发展乡里教育,建言知县杨文镇重修文庙,被世人称为“一邑振兴文教,其功尤巨”(24)同③:第227页。。莫謩还亲自督促四子教育,故二子莫绍惪少时即“奉庭训,长益力学”(25)同③:第228页。,并分别在乾隆五十四年(1789)中举人,嘉庆元年(1796)高中进士,而四子莫绍谦也是“能诗善书,克传家法”(26)同③:第231页。,有廪贡功名,补选教谕。此外,定安县东乡还有举人莫玺章、莫景瑞,钦赐举人莫元进,岁贡莫琮堂、莫绍祖、莫振中、莫翔龙、莫懋第,拔贡莫瑞堂,优贡莫兆馨等人,而廪生人数众多不及备举。

第二,定安张氏和王氏。定安县除了莫氏家族外,在东乡高林村的张岳崧和张钟彦,以及西乡春内村的王映斗和王器成均成就了清代琼州府科举史上“父子进士”的佳话。

高林张氏先祖自闽先迁琼山,后又迁至定安。至张岳崧父辈张基伟时,家族尚不是如同莫氏一样的科举大族,其自身仅获生员功名,但奠定了此后家族躬耕课读的传统,以致后人纷纷中式。在子侄辈中,从子张岳崇,字玉峰,早获廪生功名,少时与从弟张岳崧同学,“勤苦百倍”(27)《光绪定安县志》卷6,第229页。,终以岁贡。次子张岳崧,字子骏,少时“聪颖好学”,15岁即获生员功名与胞兄张岳元一同入泮研读,后被知县赏识选以优贡。嘉庆九年(1804)张岳崧乡试中举,十四年(1809)以一甲第三名进士及第,成了清代琼州府科名最高者,而其宦绩也是琼州府进士最优者。在任官之外,张岳崧悉心宗族发展,建祖祠、修郡志(《琼州府志》),并奖掖后进,捐本邑“宾兴费”(28)同①:第231页。。可以说,张氏自张岳崧始,家族一跃成为地方的翘楚。紧随张岳崧之后,次子张钟彦也是弱冠时就“早负文誉”,先获监生功名,后于道光十九年(1839)乡试中举。在丁父忧期间,刻苦攻读,于道光二十五年(1845)高中进士,并在外任上悉心为民,以“品学兼优,才能干达”为总督谭廷襄所器重(29)同①:第238页。。四子张钟琇,也是少年能文,十八岁时被戴熙选入县学,后选为拔贡生,为全庆所赏识。在京师时,张钟琇因博览群书,文名日盛,以致“海内缙绅大夫与才俊之士悉慕与为友”(30)同①:第239页。。咸丰二年(1852),张钟琇应举顺天乡试,获举人功名。在第三代中,张钟彦三子张熊祥,也跟随父祖脚步,弱冠即以国子监生身份于咸丰十一年(1861)中顺天乡试(31)同①:第240页。,将张氏家族五贡以上的科甲功名延续了三代(32)张基伟(生员)——张岳崇(岁贡)、张岳崧(进士)——张钟彦(进士)、张钟琇(举人)——张熊祥(举人)。。

定安王氏以南宋王居正为始迁祖,明代王氏一支始迁居西乡二里春内村。至王映斗父辈王兆魁、王元魁、王锡魁时,王氏家族在科举功名和地方影响力上稍有提升。王兆魁,字瑞亭,增贡生,与王元魁“相为友爱”,乡里有事,兄弟二人多方排解,而王京魁有监生功名。王元魁,字善甫,为王映斗之父。他孝友兄弟,抚养其弟锡魁遗孤王映星,并亲自馆课子侄,为之后王映斗中式奠定了基础。王映斗,字运中,史载其“生而颖异,读书过目成诵”(33)同①:第235页。。王映斗在十九岁时通过童生试获生员功名,入县学,后跟随嘉应人张椒园读书,被赞誉为“(文)必发科甲”“海外无双”(34)同①:第235页。。道光五年(1825)选为拔贡,后中顺天乡试副榜,道光二十四年(1844)中进士。科举的成功使得定安王氏成为西乡的重要家族之一,而宦绩上的成功也让其父辈三兄弟均获得了朝廷诰封,不断增强家族影响力。晚年王映斗致仕回乡后,刊刻了本族宗谱,进而收宗聚族,保持家族的持续发展。王映斗次子王器成,字公辅,少时随父宦居京师。咸丰八年(1858)中举,直到光绪六年(1880)中进士,实现了王氏家族三代均有五贡以上科举功名的代际传承(35)王兆魁(增贡)、王京魁(监生)——王映斗(进士)——王器成(进士)。。

第三,文昌云氏和韩氏。文昌云氏源起陇右,宋末元初之际迁于琼州,以云从龙为祖。清代云氏聚族繁衍,云茂琦的祖父云于炳获有贡生功名,父辈亦多廪膳生员,奠定了文昌云氏科甲的基础。但直到云茂琦中进士后,云氏家族科甲功名始称盛。云茂琦,字以卓,幼聪颖,师从定安张岳崧,学问精进。嘉庆二十一年(1816)乡试中举,道光六年(1826)中进士,在任期间多有功绩。回乡后,云茂琦主讲琼台书院,劝课诸生员立志敦行,讲求实学(36)《民国文昌县志》卷10,上海:上海书店,2001年,第367页。。云茂琦还自捐俸银两千余贯于本族,建试馆,对琼州府和本族的文教起到了推动作用。云茂济,字汝楫,云茂琦的族弟,史载其“幼聪慧,善读书,文名噪一时”(37)同①:第372页。,先以优贡身份于咸丰九年(1859)中举,后于同治二年(1863)中进士,成就了云氏“兄弟进士”的佳话。此外,族弟云茂瑸,也获有举人功名,史载“人资质敏,颖性孝友”(38)同①:第374页。。族内其他获五贡功名者还有如优贡云茂琛(云茂瑸弟)、拔贡云茂瓒、云逢昕等,延续着云氏家族的科甲功名,也“复制”着宗族在地方的成功。

与云氏类似,文昌韩氏也是在清后期凭借科甲功名鹊起,而成为地方乡望的家族之一。韩氏自南宋初年迁琼州,以韩显卿为始迁祖。清代韩氏家族科甲功名以道光朝以后为显,有如韩锦云、韩捧日、韩升丰等均有传载于《文昌县志》。韩锦云,字紫东,史称“聪颖异常”,十岁能文,以廪生中举道光十五年(1835)乡试,道光二十年(1840)进士。韩捧日,字寅侯,史称捧日“天资聪颖,经史百家贯串”(39)同①:第368页。,道光十七年(1837)乡试中举,二十年中进士。韩锦云与族再侄韩捧日道光二十年同榜进士登科,成为一时佳话。此外,族中韩升丰也在道光八年(1828)乡试中举,使得韩氏成为地方屡有科甲成功的望族。

第四,琼山县邱氏与王氏家族。琼山县是琼州府的附郭县,不仅是县治所在,更是府治所在。因此,居住在琼山县者不仅有当地的家族,还有琼州府其他州县迁居琼山者,以及仕宦至琼山县的官员。加之府学、县学和琼山书院等文化教育机构的集中,诸多因素导致了琼山县在清代科甲功名冠于诸县。在《琼山县志》中所记载的众多进士坊和文魁坊就是对琼山县科名之盛和家族多元化的最好体现。邱对欣家族是因祖上仕宦迁居琼山,进而科甲成功的代表。邱对欣祖父邱殿章祖籍为广东大浦,因乾隆朝中举,官琼州府教授,故在此任官的背景下,邱氏渡海迁居琼山。其父邱将瓒,同样获举人功名,官电白教谕。邱氏两代中举,这对于迁居琼山的家族而言,具有获得地方声望和认同的重要意义。此外,父祖两代均选任教职,这对于邱对欣课业的成功具有重要的帮助。在第三代琼山邱氏中,无疑以邱对欣科名最佳,少即享有文名,以致学士全庆和孙家鼐均“以鼎甲期之”(40)《民国琼山县志》卷24,第996页。,而邱对欣长兄邱对时是县廪膳生员,为县中享有威望的耆旧。

琼山王氏与定安王氏一样,以宋代王居正为始迁祖,来琼州后王氏后裔散居各地,人数众多,属于本地家族科甲成功的代表。在清代,王氏众多族人的科名中无疑以中进士的王斗文和王之藩为优。王斗文之父王起是岁贡生,“潜心经学,读书成诵,终身不忘”(41)同⑤:第991页。。这种教育环境无疑对于王斗文的科举成功有着助力作用。王斗文秉持家学,史载其“质学纯粹,为文秀妍”(42)同⑤:第991页。,入琼台书院师从吴光升,先中乾隆三十三年(1768)乡试,后乾隆三十六年(1771)成进士。王之藩是另一位王氏获进士功名者,祖上无功名显著者,家道不显,但王之藩奋发读书,史载其“经史中得其精华而弃其糟粕”(43)《民国琼山县志》卷24,第991页。。王之藩早年与弟王之垣均获生员功名入官学研读,先后获举人、进士功名,科甲的成功使得本支王氏家族累积了声望,其子王孚若也为岁贡生。在两位高中进士的琼山王氏之外,培养出文昌进士韩锦云的王承烈同样是地方王氏中重要的一支。王承烈,字昭甫,“博学能文”,史称“文品纯粹,一如其人”(44)同①:第992页。,有“海外清才之目”的美誉(45)同①:第992页。。嘉庆六年(1801),王承烈乡试中举。由于王承烈在教育上的不懈努力,使得本支王氏族人多人获得科举功名,其中包括王承烈之弟王天祐获拔贡,其子王廷传获拔贡,其孙王沂暄获增贡,曾孙王国宪获优贡,弟王位清为增广生员。

除了以上家族外,其他未及备述而显著者还包括文昌林氏、澄迈吴氏等家族。综合以上八九个家族历史可知,他们占据了清代琼州府进士群体的大部分,即使族人未获进士功名,也不断有人获得举人、贡生、廪膳生员,进而实现了以科甲功名不断循环、巩固与“复制”家族在地方的权力与威望,构筑起科举精英在琼州府基层的文化权力网络。

三、文风、书院与传承

清代琼州府文风的兴盛与官学和书院的建设有着紧密的关系,更与地方士人对文化教育的倾心投入息息相关。在官学方面,琼州府和各州、县均设立了官学以吸收优秀的学子就读,并设定府、州、县学额,保障琼州府地方士子求学,进而竞逐乡试、会试的机会。由于地理位置及清初战争动荡等因素,直到康熙十五年(1676)清朝才开始派遣提学道巡试琼州府,相较于同省其他府、州为晚。自此以后,琼州府屡次修缮文庙,康熙二十三年(1684)御书“万世师表”匾额被敬悬大成殿,具有昭示琼州府文风振起的象征意义。康熙五十五年(1716)起,设置定额取童生入府学研读。雍正年间,持续扩大琼州府、县学名额,至乾隆年间逐渐固定化,这对于推动当地文风具有官方的指导和推动意义。

琼州府境内官学分为府学、州学和县学,各设定取进人数,保障了各地士子享有受教机会的平等性。按康熙九年(1670)所定规制,直省大府取童生20名、大州县15名,中学12名,小学7~8名(46)《光绪大清会典事例》卷370,北京:中华书局,1991年,第53页。。但是,清代的学额也会不断调整。简而言之,学额的增减与文风盛衰成正相关关系。例如,雍正二年(1724)题准儋州升为大学,额进15名,这在一定程度上反映出儋州在琼州府内文风渐起的状况。因此,通过琼州官学的额定设置,大致可以反映出府、州、县在全省和府内的文风情况。就府学额定而言,以《钦定学政全书》中所载乾隆年间府学学额为例,琼州府大约排在广东全省第5的位置,属于中上等,较之广州府和肇庆府等科考大府而言为弱,但高于廉州、雷州、韶州等府(47)素尔纳:《钦定学政全书》卷58,《续修四库全书》第828册,上海:上海古籍出版社,2002年,第829-831页。,基本上反映出清代琼州府在广东省的文风状况。这一府学额定数字到光绪朝,除了嘉应州疆界变化和增设的两个厅的建制外,基本上没有太大变化(48)《光绪大清会典事例》卷379,北京:中华书局,1991年,第175-176页。。在琼州府内,各州县学额设定大致相同,除琼山县和儋州额设15名外,其余州县大多设定在12名,而陵水、昌化和感恩三县设定在8名(49)《光绪大清会典事例》卷379,第172页。,大致反映出文风北强南弱的特点。

在府学和县学选取生员继续研学之外,清代官方还兴建书院以推动琼州府文教的发展。琼台书院就是清代琼州府境内由官方资助兴建,最为著名和典型的代表。琼台书院于康熙四十九年(1710)由分巡道焦映汉创建,以期达到“勤宣德教、扶持士气”(50)《民国琼山县志》卷23,上海:上海书店,2001年,第942页。的目的。他亲撰《创建琼台书院碑记》,在其中述有“琼之科名业已鹊起,而振南宫者犹迟迟有待”。究其根源,焦映汉认为源自学出多门而教无专师教授,故而他创建琼台书院“延名宿为师”讲学书院之中,力图将全境士子集于其中求学,提升学风以获科甲成功,当“诸生有艰于自给者或省试无力者亦得其资”(51)同②。。雍正、乾隆年间,知府宗思圣、分巡道刘庶和德成先后扩建、重修琼台书院,将书院规模扩大。嘉庆朝以后,屡次有官绅捐助琼台书院的事迹。先是嘉庆二十三年(1818),督学傅堂自捐俸银四百银圆以襄助书院建设,两年后巡道费丙章倡导士绅一同捐五千余银圆重修琼台书院,并作《重修琼台书院碑记》,其中有“修鹿洞之学规,绍紫阳之教泽”表达了对琼台书院的厚望(52)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷7,台北:成文出版社,1967年,第188页。。道光五年(1825),分巡周鸣銮倡导官绅一同捐银四千两。道光七年(1827)分巡道喻溥再次自捐俸银四百两,并亲自讲学书院之中,“诸生百数十人赴省试,必送卷资”(53)《民国琼山县志》卷24,第944页。。这些捐银用于购置学田、兴建学舍、购置书本以及发放入院就读士子膏火银等方面(54)同④。。可以说,官员的屡次捐资兴建和官方的支持,对于琼台书院的快速发展起到了重要作用,进而有对琼州府文风日渐兴盛给予了推动。

与之相应,清代琼州府很多进士和举人都曾在琼台书院内学习或任教,不仅对于自身举业成功起到帮助,而且也发挥着文化传承的作用,使得琼州府境内更多士子得到受教机会,达到振起文风和延续科甲成功的作用。例如,谢宝,字子树,琼山县人,史载其“天资高旷,不拘小节”。在雍正二年(1724)甲辰科中进士后,谢宝出任肇庆府学教授,不久后就任教于琼台书院,以致一时“琼文之开,后学多所成就”(55)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷35,第806页。。乾隆元年(1736)中进士的文昌人张日旼和琼山孝廉冯泷皆为谢宝的得意高徒。

又如,吴光升是流寓琼州府的浙江人,他于乾隆辛酉科乡试中举,曾客居京师,而朱珪、朱筠兄弟二人“皆受业焉”,史载其“学问渊博,淹贯经史”(56)同②:第961页。。分巡道王锦聘请吴光升主讲于琼台书院。他“日与诸生课文”,“一时名士多出其门,科甲彬彬称盛”,以致当吴光升辞任北返时,“士林钦其教泽,设主祭于琼台书院”(57)同②:第962页。。在吴光升任教期间,后来考中进士的吴琠、王斗文、王之藩均受业其中。特别是后来吴琠在乾隆三十四年(1769)己丑科中进士,选庶吉士,参与编修国史、“三通”、《永乐大典》及《四库全书》,其学行为“当道所推”(58)同⑤:第989页。。当吴典回乡后也主讲于琼台书院,奖进后学并重修学宫。吴光升和吴典“教—学—教”的事迹,充分展现出琼台书院对于琼州府文风振起和士人在举业上的重要帮助作用。

其他曾任教或求学于琼台书院者还包括进士韩锦云、邱对欣、吴缵姬、云茂琦,举人韩升丰等人。韩锦云在琼台书院求学期间受教于王承烈,进而科场连捷。分巡道周鸣銮和喻溥先后延请王承烈主讲琼台书院,以致“远近从游多被教泽,乡会所举之士咸出其门”(59)《民国琼山县志》卷24,第992页。。又如邱对欣在丁忧回乡后,年已六旬的他仍然以“教读为生”,主讲琼台书院和雁峰书院十余年,“与诸生论学”(60)同①:第996页。。文昌人韩升丰,也同样曾在琼台书院学习,后乡试中举。通过以上举例可知,官方兴建和资助的琼台书院在府、州、县官学之外,极大程度地振兴了琼州府文教,许多科举成功的进士或举人大多曾受教或致仕后主讲于琼台书院,为清代琼州府持续的科甲成功提供了保证。

在琼台书院之外,清代琼州府其他州县在官方倡议下也建有众多书院,均发挥着振兴地方文风,起到教育传承的功用,而且许多地方家族纷纷捐款支持书院的建设。例如,文昌进士林其笼在致仕回乡后,曾“主讲于至公书院(后更名蔚文书院)多年,成就者众”(61)《民国文昌县志》卷10,第370页。,后又参与捐建学宫等事,对于乡梓教育事业发展起到重要作用。同为文昌林氏的林燕典在归乡后,主讲于定安尚友书院、琼山雁峰书院和文昌蔚文书院,史载他“明实学,去浮华,士风为之一变”(62)同③:第369页。。琼山进士郑天章曾主讲于澄江书院、丽泽书院、雁峰书院,而琼州府最后一位进士王云清在回乡后,也曾主讲于东坡书院等处。这些事迹充分展现出清代琼州府进士以书院为核心的“承”与“传”的教育传统,推动了琼州府教育发展。因此,书院和义学的兴盛与否,在一定程度上反映出地方文风的强弱。以琼州府书院和义学分布为例,与进士群体集中所分布的琼山、定安、文昌等县有着较高的重合。笔者统计如下:

首先,琼山县在清朝共建有大小书院5座,以及社学、义学7所,居琼州府之首,分别为琼台书院、雁峰书院、海门书院、苏泉书院、乐古书院,另有南关义学、府治义学、珠崖义学、范贤义学、梯云义学、宝荫社学、海门社学(63)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷7,第188-192页。。

其次,澄迈县在清代建有书院1座,义学、社学7所,文昌县在清代建有书院1座,义学6所,紧随琼山县之后。其中澄迈县包括景苏书院、南离义学、大姜社学、石湖社学、嘉乐社学、铁江社学、瑞溪社学、杨宦社学;文昌县包括蔚文书院、铜山社学、虎山社学、石峰社学、五云阁社学、嘉田社学、攀龙社学(64)同⑤:第194-197页。。

再次,以定安县和临高县各书院2座,社学1所为多。安定县包括尚友书院、居丁书院、昌建义学;临高县包括鹅江书院、临江书院、县东社学(65)同⑤:第198-206页。。

最后,其他各州县均有1~2所书院和社学,如会同县的端山书院和正蒙清馆义学,儋州的东坡书院和古儋社学,昌化县的双溪书院、万州的万安书院、陵水县的顺湖书院、崖州的珠崖书院、感恩县的九龙书院和乐会县的温泉书院(66)明谊修,张岳崧纂:道光朝《琼州府志》卷7,第198-206页。。

清代琼州府在官方的推动下,以府、州、县学为依托,吸收大量琼州地方优秀士子馆课学习。官学学额的设定,既反映出琼州府在清代广东省内的文化位置,也大体上说明了琼州府内各州县的文风强弱。与之同时,在官方的倡议下,官员和地方士绅共同襄建和重修琼州府境内的书院,这在很大程度上起到了移风易俗,推动地方文教的作用。自康熙四十九年(1710)琼台书院建成后,琼州府境内士子不断的求学与任教其中,科甲功名随之鹊起,不再是书院建成前“振南宫者犹迟迟有待”的状况。由此可见,官学与书院的教育,对琼州府在清代保持科甲的稳定起到了重要的作用,更推动着文化的传承。

四、结 语

在传统科举功名社会,清代琼州府31位进士无疑是地方社会中的翘楚,他们或选择入仕成为造福一方百姓的父母官,或辞宦不仕课读乡里,但无论哪种选择,他们都是乡望所在。根据本文研究,琼州府进士大部分来自府属州县内的八九个家族之中,包括定安莫氏、张氏、王氏,文昌云氏、韩氏、林氏,琼山邱氏、王氏和澄迈吴氏等。进而,这些家族通过科举功名,不断“复制”与巩固着家族在地方的声望与权威。考求清代琼州府文风的强弱,与官学的盛衰、学额设定的多寡和地方书院的兴废有着紧密的联系。正是在官方和地方士绅的不断倡导、捐助与修建下,清代琼州府自康熙朝后书院林立,文风振起,不仅使得诸多琼州府士子可以求学如琼台书院、雁峰书院和东坡书院之中,而且琼州府进士不断任教其间,既促进了琼州地方文风之蔚起,又发挥着文化传承的功用,对于清代琼州府内科甲功名的延续大有助益。