多政策叠加下的东盟地缘政治风险及对中国与东盟合作的影响

吴 俊,黄宏军,王 雷

(桂林电子科技大学 商学院,广西 桂林 541004)

一、引 言

历经8年谈判,《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Com-prehensive Economic Partnership,简称“RCEP”)在2020年11月15日正式签署,标志着覆盖世界约35亿人口、成员结构最多元的全球最大自由贸易区诞生(1)《大变局中开新局 历时8年谈判的RCEP签署后有何看点》(2020年11月16日),http://fta.mofcom.gov.cn/article//fzdongtai/202011/43514_1.html。。这不仅是亚太区域合作极具标志性意义的成果,更表明了自由贸易和多边主义代表着世界经济发展的正确方向。至此,1990年以来中国与东盟间的合作政策主要有4个,分别为《中国-东盟全面经济合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”)、“一带一路”倡议、《中华人民共和国与东南亚国家联盟关于修订〈中国-东盟全面经济合作框架协议〉及项下部分协议的议定书》(以下简称“中国-东盟自贸区升级《议定书》”)、RCEP。一般来说,签署国家之间或国家与地区间的双边合作协议,有助于降低中国企业对外直接投资风险,尤其是在营商环境差的目标国,合作协议可以显著促进中国企业对外直接投资(2)吴俊、刘枚莲、袁胜军等:《目标国营商环境对中国对外直接投资的促进效应与影响机理分析》,《世界经济研究》,2020年第12期。。但由于中国企业对东盟的对外直接投资以政治风险偏好为主(3)袁其刚、郝晨:《企业对东盟直接投资的政治风险分析》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》,2018年第3期。,多政策叠加对降低中国企业对东盟的直接投资风险效果不显著,中国企业直接投资东盟遭遇风险的案件占每年收集到的案例的比例为13%~53%(4)太平、李姣:《中国企业对东盟国家直接投资风险评估》,《国际商务(对外经济贸易大学学报)》,2018年第1期。。

为什么多政策不利于降低中国企业对东盟的投资风险?有学者认为,由于东盟内部不稳定,成员国间局部利益冲突时有发生,导致东盟整体的风险偏高(5)同②。。也有学者认为,由于东盟地区安全问题受多方面影响,形成了东盟特有的“多边主义框架下的单边主义”地区安全体系(6)刘若楠:《中美战略竞争与东南亚地区秩序转型》,《世界经济与政治》,2020年第8期。,使东盟在西方发达国家压力下出现内部不稳定状况,区域政治风险事件频出。也有学者认为,由于体量和实力上的差距,使得中国与东盟形成了一种非对称结构,造成了东盟对华的“不安全感”,因此东盟需要拉拢区域外的大国介入以弥补这种“不安全感”带来的“威胁”(7)李宇闳、郑安光:《南海问题“东盟化”与东盟一体化互动研究》,《南海学刊》,2021年第4期。。同时,引入区外的大国介入,不仅有助于恢复地区力量平衡,同时也有助于区内国家在地区安全事务中发挥更大作用(8)杨慧、刘昌明:《美国视域中的“印太”:从概念到战略——基于对美国主流智库观点的分析》,《外交评论(外交学院学报)》,2019年第2期。。

综上所述,针对中国企业对东盟直接投资风险问题的研究,主要集中在风险来源、风险成因等方面,关于政策出台对降低风险效应的研究则较少。基于此,本文主要分析多政策叠加下中国企业对东盟的投资风险,尤其是东盟的地缘政治风险和世界不确定性风险,并就中国应如何围绕东盟多边主义框架下的单边主义特点制定相应政策提出建议。

二、多政策叠加下中国与东盟的合作及存在的风险

(一)合作层面

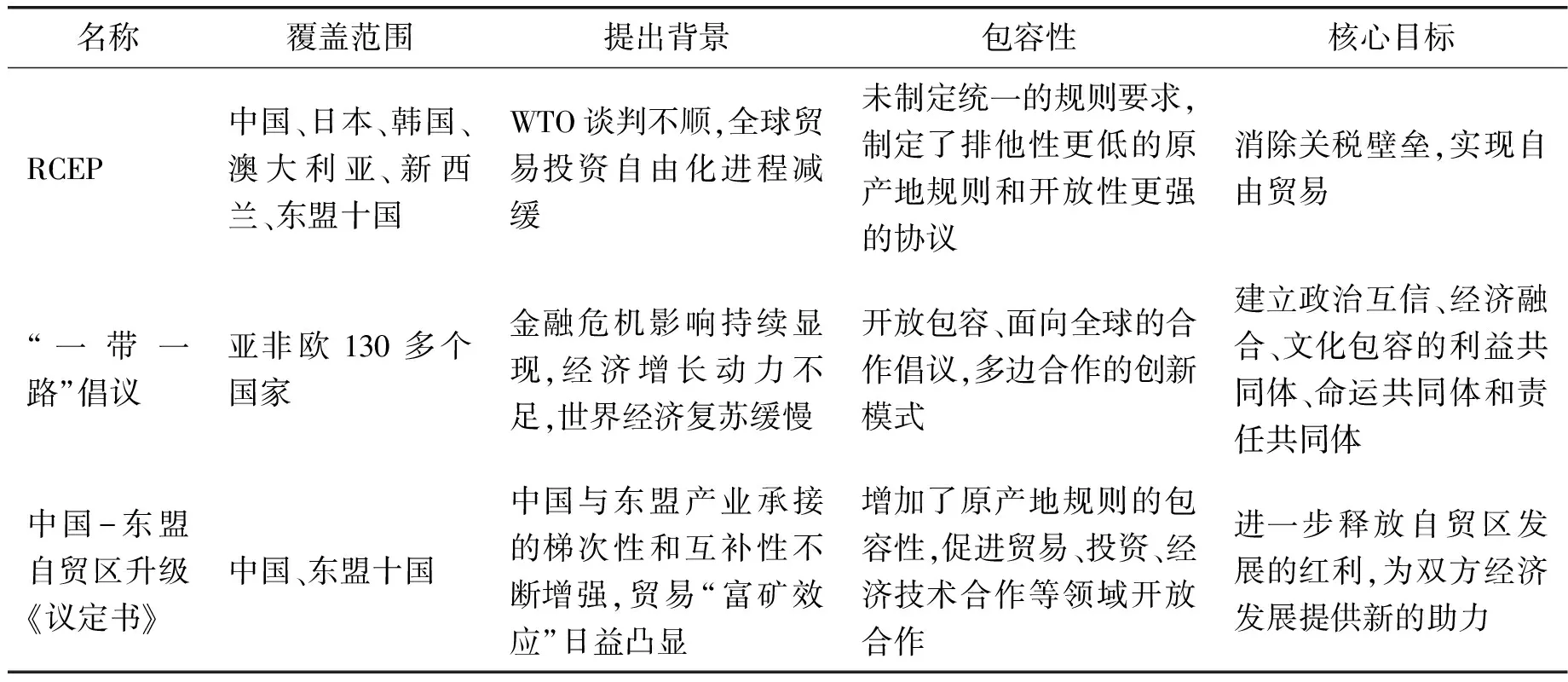

RCEP、“一带一路”倡议、中国-东盟自贸区升级《议定书》虽然在覆盖范围、提出背景、包容性和核心目标层面均有一定差异,但它们的目的都是为了推动贸易与投资自由化便利化,促进优势互补,实现互惠互利、合作共赢和共同发展(见表1)。

在多政策叠加背景下,中国的对外直接投资从无到有,从有到多,从多到优,投资规模和质量显著提升,中国资本的全球影响力愈来愈强,跻身对外投资大国行列。2010年以来,中国海外直接投资总值超过2 700亿美元,其中针对“一带一路”国家、东盟国家和RCEP国家的投资额有较大幅度增加(见图1)。

表1 RCEP、“一带一路”倡议与中国-东盟自贸区升级《议定书》的对比

图1 中国对“一带一路”国家、东盟国家和RCEP国家的直接投资状况

中国对三个框架下国家的直接投资的发展状况与中国总体对外直接投资的发展状况相似,均在2015年之前处于快速增长阶段,2015—2017年为负增长,此后又变为正增长,这与中国的对外直接投资政策相符合。中国在2015年实施了既欢迎更多外国直接投资又限制对外投资的双重政策,以帮助中国更好地管理资本流动。2018年以后,面对国际环境新变化和国内发展新要求,党中央、国务院高度重视对外投资事业,部署创新对外投资方式,促进国际产能合作,形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络,加快培育国际经济合作和竞争新优势,中国对外直接投资出现了新的增长势头(9)《中国对外投资发展报告2018》(2019年1月28日),http://images.mofcom.gov.cn/fec/201901/20190128155348158.pdf。。

(二)风险层面

尽管中国与东盟国家签订了诸多合作协定,但东盟国家的地缘政治风险仍时有发生。导致地缘政治风险发生因素可归纳为地区民主民族议程冲突、地区领土冲突和大国博弈等。在地区民主民族议程冲突方面,东盟国家政治风险根深蒂固,部分国家的颜色革命暗流涌动;东盟地区存在着多种文化、思想及宗教的冲突,地区势力和部族势力不断地挑战中央的权威(10)蒋姮:《“一带一路”地缘政治风险的评估与管理》,《国际贸易》,2015年第8期。。在领土冲突方面,南海争端成为中国与东盟国家领土冲突的重要地缘政治风险。由于中国与部分东盟国家南海争端问题由来已久,尽管南海争端问题表面上风平浪静,但该问题随时可能因为国际局势的变化而重新激化(11)江河、郑实:《南海争端和平解决的路径冲突及其化解——以国家主权的双重属性为框架》,《政法论丛》,2017年第5期。,尤其是在大国博弈下,外国势力的插手使得该地区地缘政治风险抬头。

三、多政策叠加下的东盟地缘政治风险测度

(一)风险识别

中国企业对外直接投资面临东道国的国别风险,主要包括政治风险、市场风险、经济风险、政策风险、汇率风险等。国别风险主要从国别角度衡量对外直接投资可能面临的风险,有可能会忽略一国所在地区的地缘政治风险。事实上,近年来爆发的乌克兰危机、英国脱欧、印巴局势紧张、美伊关系紧张、中美贸易摩擦等都是地缘政治风险事件。这些事件或多或少会给全球经济、局部区域经济的发展前景蒙上阴影。汇率、货币与财政政策及经验与交易成本是最直接反映地缘政治风险冲击的重要指标和表现形式,有迹象表明地缘政治事件已成为对外直接投资的重要影响因素,预测东道国所处的地缘政治风险成为跨国企业的重要研究内容之一(12)杨文珂、辛冲冲、何建敏等:《对外直接投资如何应对地缘政治风险》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2020年第5期;卜林、孙丽玲、李政:《地缘政治风险、经济政策不确定性与股票市场波动》,《南开经济研究》,2020年第5期。。鉴于此,本文所指的投资风险主要指地缘政治风险。

在2020年RCEP签署之际,RCEP面临的内外部不确定性风险伴随而来。从外部看,美国于2020年再次否认中国在南海领土主权,中美在南海的博弈愈演愈烈。美国与一些盟友国家,暗中怂恿南海问题的当事国,在南海进行有计划、有预谋的发力(13)刘喆:《南海问题的新形势与挑战——2020年度“南海论坛”综述》,《亚太安全与海洋研究》,2021年第1期。。从内部看,东盟自1967年成立以来,逐渐由地区安全边缘者向地区安全治理主导者转变,但由于成员国之间矛盾重重、固守协商一致的决策原则等,使之不能够超越信任建设而更进一步,在许多重大关切上只能选择回避或发表倡导无力的声音(14)See Seng Tan, Is ASEAN Finally Getting Multilateralism Right? From ARF to ADMM,Asian Studies Review, 2020,vol.44, no.3.。面对来自中美南海争端、日俄印等国逐入南海,东盟国家面临外部风险随之增加(15)颜欣:《体系压力、安全认知与东盟地区安全治理机制变迁》,《世界经济与政治论坛》,2019年第2期。。

东盟地区安全困扰由来已久,尤以海上安全问题较为复杂,传统安全问题与非传统安全困扰相互交织,东盟地区安全“暗流涌动”(16)韦红、卫季:《东盟海上安全合作机制:路径、特征及困境分析》,《战略决策研究》,2017年第8期。。东盟地区安全问题受多方面影响,导致东盟安全呈现出多边主义框架下的单边主义特点(17)韦红:《东盟安全观与东南亚地区安全合作机制》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2015年第6期;刘若楠:《中美战略竞争与东南亚地区秩序转型》,《世界经济与政治》,2020年第8期。。出于对主权安全的看重使得以东盟为中心的地区合作机制难以深化合作。而以大国安全承诺的地区事务自治理念也使得以美国为中心的安全合作机制不可能成为该地区安全合作的主动机制(18)韦红:《东盟安全观与东南亚地区安全合作机制》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2015年第6期。。东盟面临着来自内部、外部的不确定性风险,那么东盟与其他国家、地区签订双边或多边协议有助于降低东盟的外部不确定性风险吗?有资料显示,2010—2013年间,《框架协议》的签署没有降低泰国、马来西亚、菲律宾三国地缘政治风险,但降低了印度尼西亚的地缘政治风险;2013年后,“一带一路”倡议有助于四国地缘政治风险趋势一致,且呈现下降态势(19)地缘政治风险指数见于:Geopolitical Risks (GPR) Index,https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm。。为应对区域错综复杂的地区安全局势,东盟从两方面构建了海上安全合作机制,一是东盟成员国间就海上安全达成了一系列海上安全共识并开展相关合作,二是东盟积极同域外的利益相关方进行接触与合作,以期保持海上的安全与稳定(20)韦红、卫季:《东盟海上安全合作机制:路径、特征及困境分析》,《战略决策研究》,2017年第8期。。在中国-东盟自贸区全面升级《协定书》签订背景下,RCEP的签署也助推了东盟与域外国家合作,降低了东盟的地缘政治风险。

(二)多政策叠加对东盟地缘政治风险的影响机理

东盟通过“内部+外部”的合作机制有助于降低地缘政治风险,这种基于“内部+外部”形成的“多边主义框架下的单边主义”地区安全体系对于降低地缘政治风险的具体机制有哪些?基于“内部+外部”签订的合作协议机制对降低地缘政治风险的作用效果如何?为回答这些问题,笔者试图通过博弈论视角和Probit计量模型给予定性和定量分析。

1.多边框架下的外部合作机制

“亚太再平衡”战略下,美国积极借助东盟主导多边场合抨击中国的南海政策,导致中美两国在东盟主导的地区制度框架下数次针锋相对。而且中美分别建立了自身主导的经济合作框架,澳大利亚、韩国也相机提出了地区合作倡议。但由于成员国分裂导致制度失效,东盟在地区间制度竞争压力下呈现出边缘化风险(21)刘若楠:《中美战略竞争与东南亚地区秩序转型》,《世界经济与政治》,2020年第8期。。

对于东盟而言,与东盟利益相关的国家有美国、中国、澳大利亚、日本等,使得东盟在与利益相关国合作过程中形成了多边主义框架。在多边主义框架下,东盟与RCEP成员国(非东盟)存在利益相关者关系且信息不对称,符合不完全信息博弈理论。博弈参与主体为东盟与RCEP成员国(非东盟),基于东盟与RCEP成员国(非东盟)之间在经济、产业及地区安全立场方面存在较大差异,围绕“多边主义框架下的单边主义”安全体系的博弈呈现出不完全信息特征,东盟基于自身的利益述求与RCEP成员国(非东盟)的关系可能会不牢固,而为增进RCEP成员国内部的互通、互联,可能也会陆续推出其他补充协议,故为了使双方利益最大化,双方会围绕协议规则制定无限次的重复博弈。

根据博弈论原理,如果只进行一次静态博弈,为使得东盟地区利益最大化,东盟选择不合作获得收益最大,故导致(不合作,不合作)成为此次博弈的纳什均衡。诚然,东盟与RCEP成员国(非东盟)有着多年紧密的经贸往来,从长期角度看,貌似选择(合作,合作)是长期的纳什均衡。但由于在美国等大国干预下,短期均衡会发生变化。基于李锋、徐凤的研究方法(22)李锋、徐凤:《全球多边贸易提醒变革背景下的竞争中立规则》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》,2019年第6期。,可推出在美国干预下,如果东盟选择不合作的平均收益不能大于选择合作带来的收益时,东盟选择合作仍是最优策略。同样道理,对于RCEP成员国(非东盟)而言,在外国势力的干预下,如果RECP成员国(非东盟)选择不合作的平均收益不能大于选择合作带来的收益时,RECP成员国(非东盟)选择合作仍是最优策略。基于此,可以得到以下推论:

推论1:在外部势力干预下,选择不合作的平均收益不能大于选择合作带来的收益时,东盟与RCEP成员国(非东盟)更愿意签署合作协议以维系原纳什均衡结果。

2.共同利益下的内部合作协议机制

为维护地区安全,东盟于1995年推出了《东盟地区论坛概念文件》。东盟地区论坛是一个制度化程度较低的多边安全论坛,主要表现为两方面,一是东盟地区论坛规定了处理国家关系原则,二是东盟地区论坛制度化弱,导致东盟地区论坛达成区域合作事宜是一个妥协结果(23)赵丽:《东盟地区论坛:止步不前还是负重前行?》,《印度洋经济体研究》,2020年第5期。。为推动东盟在亚太地区的话语权或增强东盟内部政治互信,在《东盟地区论坛概念文件》推出后,又推出了《东盟地区论坛预防性外交概念和原则》合作协议。尽管如此,但还是出现了类似2017年东盟外长发表声明谴责缅甸若开邦所发生的暴力事件未得到成员国一致同意,新加坡和马来西亚供水问题冲突等内部不和谐现象。

东盟成立时间已久,内部成员国之间信息相对公开,但出于各自利益考量,地区安全事宜未得到良好解决。东盟内部合作存在博弈行为,博弈主体为各成员国。鉴于东盟自成立以来已进行了多轮博弈,符合信息完全下合作博弈类似于无限期轮流出价博弈,该博弈的纳什均衡结果可参考张维迎的研究成果(24)张维迎:《博弈论与信息经济学》,上海:上海人民出版社,2004。,为(合作,合作)。基于信息完全下合作博弈理论,可以得到以下推论:

推论2:出于对各自利益考虑,为降低地缘政治风险,成员国在东盟框架下会签署更多合作协议,但由于成员国间签署协议是为了谋求各自利益最大化,仍会倾向于选择不合作,故签订更多的合作协议对于降低地缘政治风险的效果会减弱。为提升内部协议效果,成员国寄希望于东盟与域外国家(地区)签署更多合作协议。

(三)多政策叠加对东盟地缘政治风险的效果评估

为分析多协定签订对东盟地缘政治安全的影响,本文基于中国对东盟投资安全视角,以中国为出发点,统计了中国与东盟签订的重要合作协议,并引入Probit计量模型,具体模型如下:

policyit=α+βgprit+εit

中国与东盟是否签订合作协议指标用policyit表示,policyit表示第i年中国与东盟是否签订合作协议,是取1,否则取0。gprit表示地缘政治风险指数,基于Caldara和Iacoviello的方法计算(25)Caldara Dario, Iacoviello Matteo, Measuring Geopolitical Risk,American Economic Review,2022, vol.122, no.4.,数据来源于地缘政治风险指数(26)地缘政治风险指数见于:Geopolitical Risks (GPR) Index,https://www.matteoiacoviello.com/gpr.htm。。

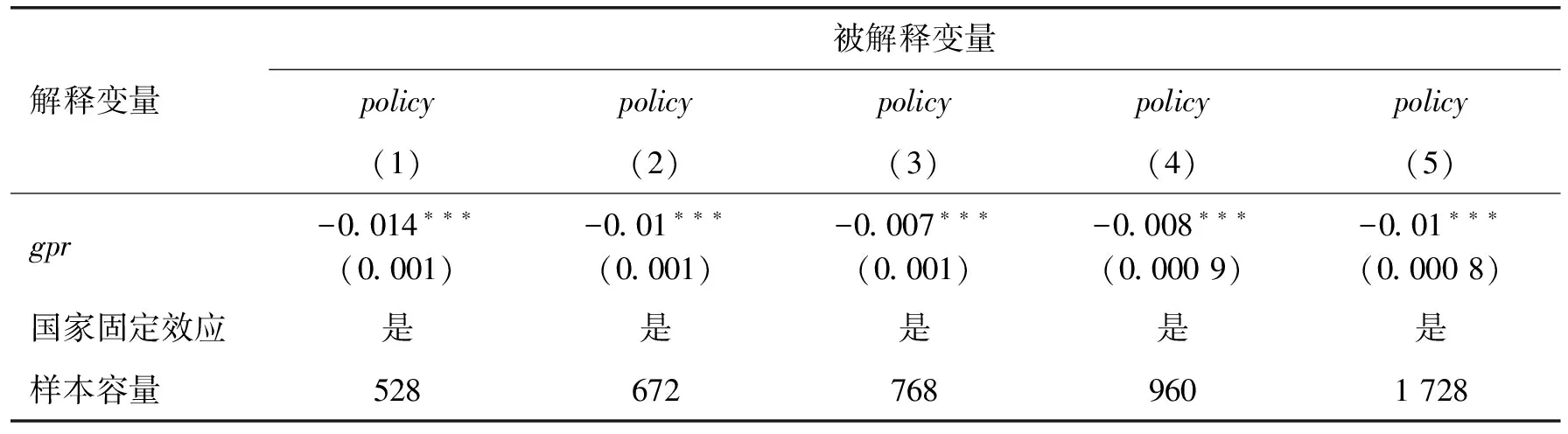

2010年以来,《框架协议》、“一带一路”倡议、中国-东盟自贸区升级《协定书》、RCEP等出台,把区域合作推向新的高度。在这些区域政策协定下,中国和东盟交际密切,但其是否有助于降低东盟地缘政治风险?笔者采用Probit回归方法检验政策叠加对东盟地缘政治风险的影响,其结果证实政策的出台有助于降低东盟地缘政治风险,但政策重叠对地缘政治风险降低的效果下降(见表2)。

表2 多边协议框架下合作协议对降低地缘政治风险的效果

表2 列(1)为2010—2012年,在中国-东盟自贸区成立单一政策背景下的情形,其结果显示中国-东盟自贸区成立后,东盟地缘政治风险下降0.014个单位,效果显著。东盟在与中国合作过程中,享受了合作利益,从中国、东盟各自利益出发,维护地区安全稳定成为共同目标,故政策出台有助于降低地缘政治风险。

表2列(2)为2010—2014年,在《框架协议》、“一带一路”倡议这两个政策出台的背景下,其结果显示具备双政策叠加属性使得东盟地缘政治风险下降0.01个单位,较列(1)少下降0.004个单位。双政策叠加效果有所下降,主要原因可能是多边主义框架下各利益主体的诉求有所不同。

表2列(3)为2010—2018年,在列(2)基础上中国发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 ,在三重政策叠加下,使得东盟地缘政治风险下降0.007个单位,较列(2)的效果减少0.003个单位。

表2列(4)为2010—2019年,在列(3)基础上又签署了中国-东盟自贸区升级《协定书》,在多重政策叠加下,使得东盟地缘政治风险下降0.008个单位,较列(3)的效果提升了0.001个单位。与列(3)相比,列(4)针对《框架协议》原有政策的升级,巩固了2010年中国-东盟自贸区的成果,符合中国与东盟各自的利益,故反而有助于降低地缘政治风险。

表2列(5)为2010—2020年,在列(4)基础上又签署了RCEP,使得东盟地缘政治风险下降0.01个单位,较列(4)的效果提升了0.002个单位,但较列(1)的效果却下降了0.004个单位。列(5)较列(4)的效果提升,主要是RCEP的签署扩大了原有中国与东盟合作的范围,更有助于促进东盟经济发展,且增了日本、澳大利亚、新西兰、韩国等利益相关体,丰富了原有政策的利益相关者,符合东盟的多边主义框架规则。但由于多边主义框架下,利益相关者可能呈现出更多的不稳定性,导致政策出台对东盟地缘政治风险下降效果减弱。

总之,多重政策的推出并未使得东盟地缘政治风险缓释效果增强,反而呈现出一定的负面效果。为降低多重政策带来的负面效果,东盟则趋向于与域外国家(地区)签订更多合作协议以确保自身利益,推论1成立。此外,这与东盟现存的多边主义框架下的单边主义有关,其结果证明推论2成立。

四、多政策叠加下中国与东盟的合作前景

(一)从新闻媒体报道看多政策叠加下中国与东盟的合作前景

全球金融危机爆发后,以美国为代表的世界主要发达经济体掀起了“TPP”和“TTIP”等区域贸易安排浪潮,而广大发展中国家(或新兴经济体)被排除在外。发展中国家的经济发展急需融入全球经济或区域经济合作体系中,习近平总书记提出的“一带一路”倡议正是以中国扩大对外开放为契机,在发展中国经济的同时,搭建了中国与其他发展中国家的经济合作平台。尽管中国企业对东盟投资面临着地缘政治风险,但由于中国与东盟历来有着文化、经济、地缘相通的优势,东盟仍是中国企业对外直接投资的重要目的地。

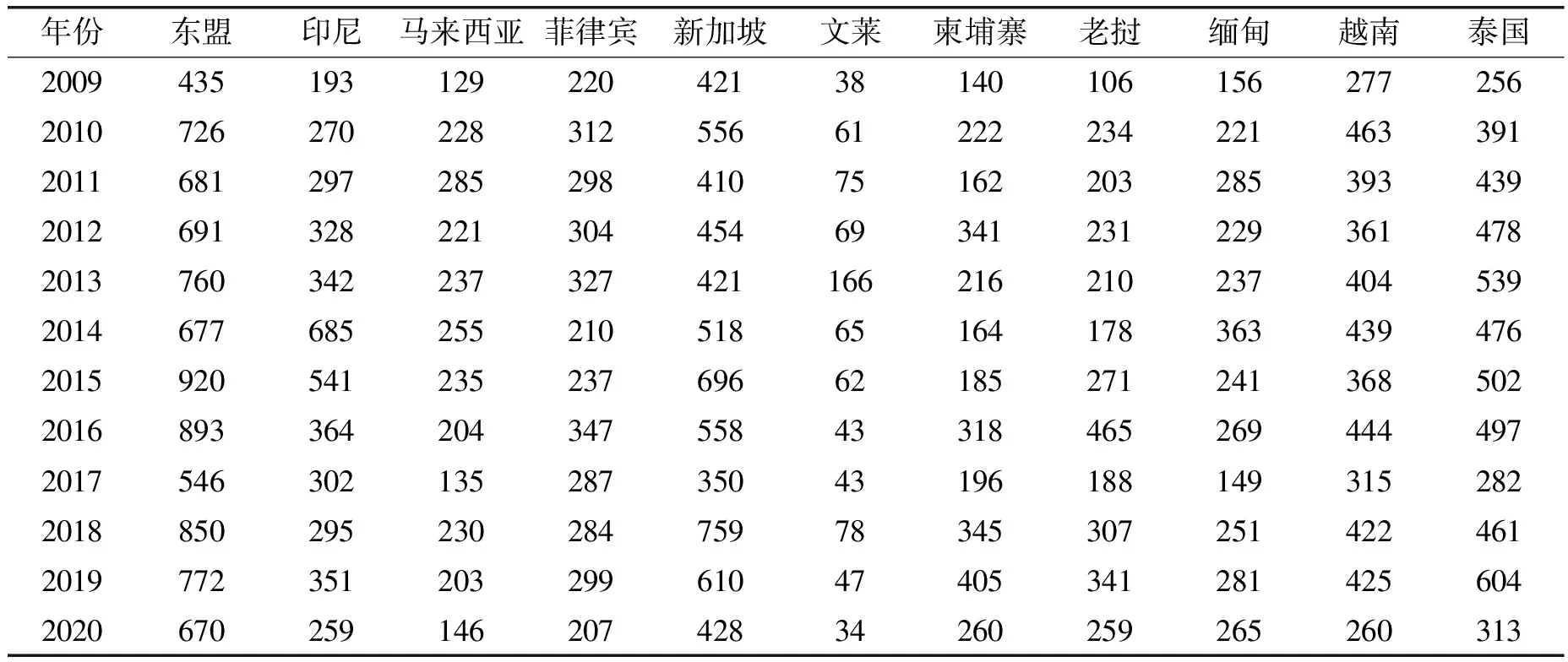

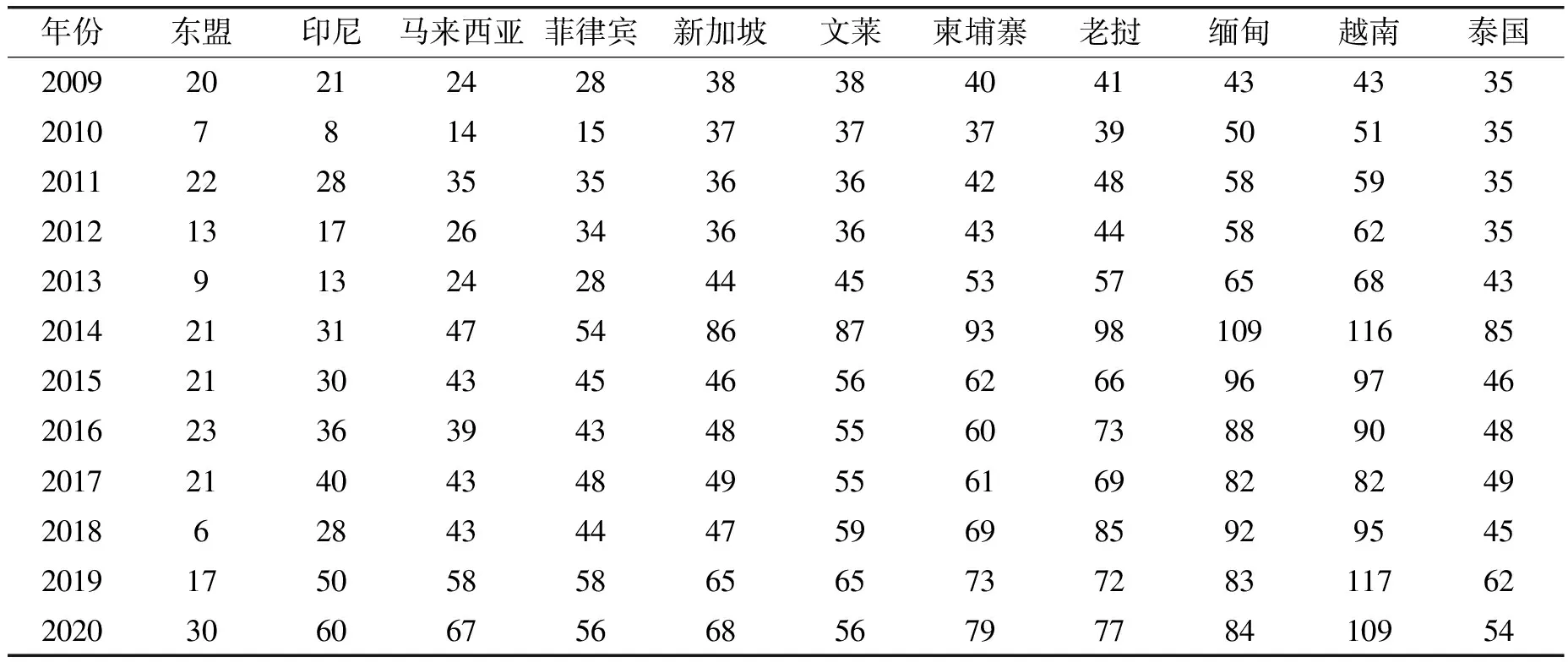

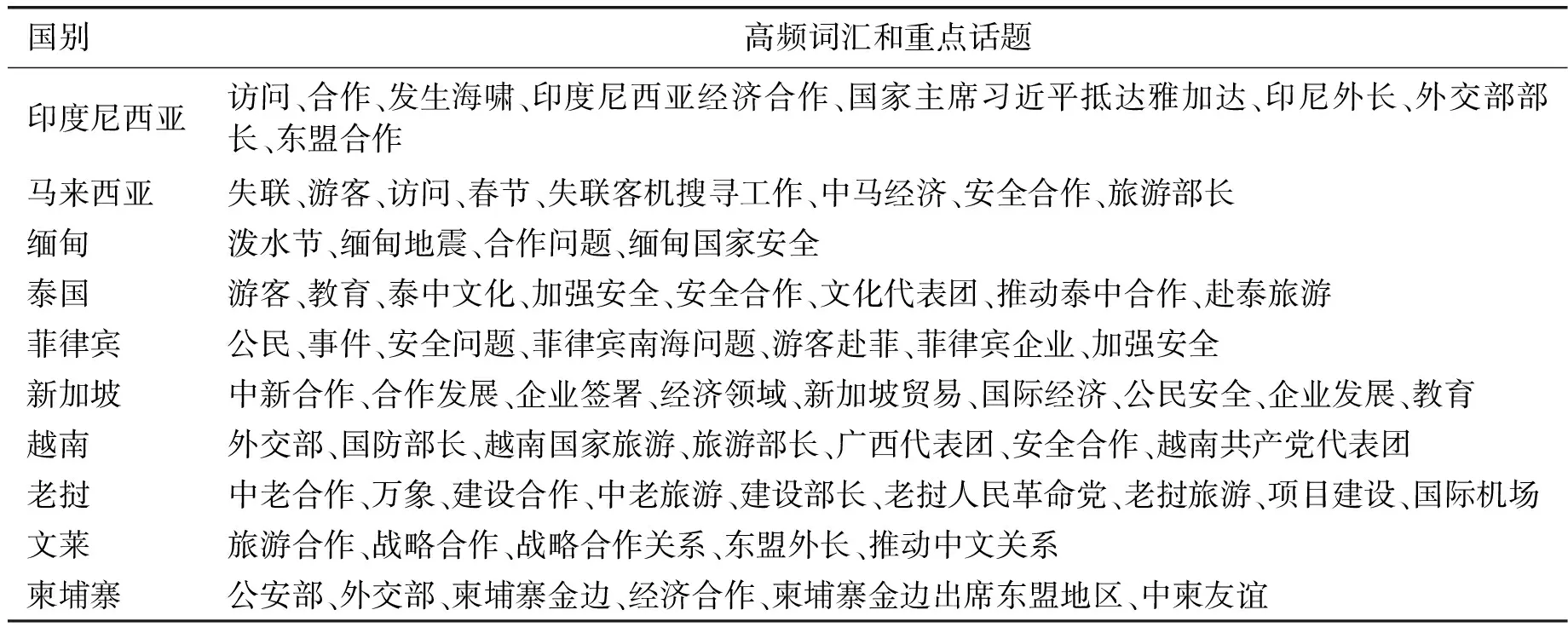

基于爬虫和自然语言处理技术,笔者从中国与东盟的政治交流对话和风险两个方面,采集相关新闻数据进行量化分析,具体包括中国与东盟合作的有关正面新闻和负面新闻报道两个维度。正面新闻来源于中国政府网,采集了2009—2020年的新闻内容,主要包括政府合作、官员访问、文化交流等内容,如表3所示;负面新闻主要基于百度新闻,以腐败、政局、动荡、游行、示威、抗议、冲突、风险、破产等关键字进行国别搜索,如表4所示。通过表3和表4的比较可知,中国与东盟合作的正面新闻的报道频率远高于负面新闻,表明中国与东盟的合作前景较好。

表3 中国与东盟合作的正面新闻报道数量 单位:次

(二)多政策叠加下中国与东盟的合作频次和领域不断深化

多政策叠加下,中国与东盟之间的战略互信不断提升,双边关系稳固发展,合作频次稳步提高,合作领域不断深化。中国与东盟的合作交流频次虽有波动,但总体趋势仍维持稳步提高态势。如RCEP签署后,中国与东盟的经贸合作再次逆势上扬,说明RCEP对当前区域合作有较强的促进作用,对稳定区域经济发展产生了明显的政策效应。从合作领域看,双方不断深化战略合作、稳固双边关系,中国-东盟博览会、中国国际进口博览会等平台作用显著。随着自贸区不断升级,加速了双边人员的流动,增强了双方民众对旅游、教育和文化领域的合作需求,合作的领域不断丰富和扩展(如表5)。从表5可以看出,中国与东盟各国合作交流的侧重点与有所不同,如印度尼西亚、马来西亚、缅甸发生重大灾害时,中国对其进行物资援助和医疗救援;与泰国、菲律宾、新加坡等除了经贸以外,还增加了旅游、人文、教育等方面的合作;与越南、老挝加强了基础设施等重大项目合作。

表4 中国与东盟合作的负面新闻报道数量 单位:次

表5 中国与东盟的合作领域

尽管中国与东盟的合作有所增加,但双方合作仍面临外部不确定性因素的影响。东盟各国因为政体、宗教信仰、经济等长期问题导致其内部矛盾依然不少,如部分国家的政治稳定性和连续性较差,投资安全得不到保障等,因此,在对东盟各国投资时,需要酌情考虑上述因素。

五、结 论

受外部势力的干扰及东盟内部发展的需要,东盟形成了多边主义框架下的单边主义特点,即存在着多边主义框架下的外部合作机制和共同利益下的内部合作协议机制,两种机制的同时存在导致东盟面临的地缘政治风险存在较大不确定性。在多边主义框架下的外部合作机制中,外部势力的干扰使得东盟与非东盟成员国签署的合作协议不牢靠,为维护自身利益,东盟倾向于签署对自己更有利的合作协议。

东盟依靠内部合作并不能有效地增进互信,为进一步提升各自利益必然倾向于与域外国家签订更多合作协定,但多政策叠加对于降低东盟地缘政治风险的边际效果减弱。多重政策的推出并未使得东盟地缘政治风险缓释效果增强,反而呈现出一定的负面效果,为降低多重政策带来的负面效果,东盟趋向于与域外国家(地区)签订更多合作协议以确保自身利益。尽管中国企业对东盟投资面临着一定的风险,但通过爬虫和自然语言处理技术,本文发现中国与东盟合作的正面新闻报道频率远高于负面新闻,表明中国与东盟合作前景较好。

鉴于多政策叠加的边际效应下降,中国与东盟的合作可循序推进。首先,在大国博弈下,亚太已成为大国竞争的焦点,东盟国家也意识到本身地理战略的重要意义,不断向外“索取”成为当下利益的诉求。尤其是在多边主义框架下的外部合作机制和共同利益下的内部合作协议机制框架中,东盟对外不断“索取”可能愈加频繁,东盟地区地缘政治风险短期可能有所提升,在此背景下,依托原有合作框架协议,积极将东盟纳入国内国际双循环产业合作框架,维系双边稳固政治关系。其次,定期或不定期举办官方或民间的人文、贸易等交流活动,不断增加中国与东盟的政治互信,多举增进区域安全合作,共同抵御域外势力对中国与东盟合作的外部干扰,维系地缘政治安全。最后,深化经贸交流,深化价值链合作。在构建新发展格局背景下,进一步推动中国与东盟在经济层面的深度合作,发挥全面合作伙伴关系的作用,多维度提升双方价值链增加值,巩固产业链、价值链的合作与互补。