统编历史教材党史教育素材的选择与运用

柏松 冯鹤雪

摘要:中学历史教育中党史认同教育的实现需要合理利用统编历史教材中的认同教学素材,鉴于这些认同素材散乱地分布在各单元、课节和子目中,因此有必要基于教材文本进行有效的资源整合,而解决这一难题的方案是利用认同建构的结构线索。

关键词:统编历史教科书 认同教育 党史教育

引用格式:柏松,冯鹤雪.统编历史教材党史教育素材的选择与运用[J].教学与管理,2022(18):89-91.

在中国共产党成立100周年之际、全国深入开展党史学习教育的形势下,2021年4月27-29日,统编历史教科书中的党史全国研讨会在福建厦门召开。会议围绕“用好统编历史教材,促进党史学习教育”这一主题进行了热烈讨论,推动了中学历史党史教育研究的发展,同时也为中学历史党史教育教学实践指明了方向。中学历史课党史教育的推进与落实有必要进一步围绕“认同教育”这一主题,重视对统编历史教材中党史教育素材的提炼,进一步探索党史教育中“中国共产党认同”的逻辑进路。

现行中学历史课程标准对于党史教育都予以高度重视。《普通高中历史课程标准(2017年版)》在历史课程基本理念中明确要求坚持正确的思想导向和价值判断,不断增强学生对伟大祖国的认同、对中华民族的認同、对中华文化的认同、对中国共产党的认同、对中国特色社会主义道路的认同。由此可见,准确把握党史教育的本质与内涵,需要对“认同”这一概念有精准乃至深入的理解。从字面理解,认同概念具有认可、同意或者接受的含义,其概念含义具有心理学机制特点。从心理学上讲,认同是一个将外在理念或标准内化于心、外化于行的社会心理过程。通过研读课程标准对党史教育的具体要求可以发现,对于中国共产党的认同是党史教育的核心目标,也是党史教育的本质。但是课程标准对于党史教育的内涵并未进行明确阐述。结合课程标准对于历史课程理念、课程目标、课程内容以及实施建议的相关要求来看,课程标准对党史教育具有内涵式教育的期待,而党史教育的内涵其实就蕴含于学生对于中国共产党领导中国革命和建设的具体实践认同、在实践中形成的科学理论认同以及由此而升华的家国情怀式的情感认同之中。

一、统编历史教材中党史内容的构成

现行统编中学历史教材中包含了丰富的党史教育内容,据统计,高中统编历史教材5册共105课,其中有41课讲述或一定篇幅涉及党史内容;初中统编历史教材6册共135课,其中共有33课内容与党史紧密相关。以下以《中外历史纲要·上》(简称《纲要·上》)为例对教材中党史内容的构成进行了说明。

1.内容选择编排

重点介绍了中国共产党领导中国革命和建设过程中提出的重要方针政策、召开的重要会议、发生的重大事件、涌现的英雄人物和先进典型等。

2.内容呈现形式

通过正文文字、导语、题图、地图、插图、学习聚焦、学思之窗、史料阅读、历史纵横、思考点、探究与拓展等多样化的形式对党史教育内容进行了介绍。

3.内容结构安排

对于党史内容结构的安排体现出通史叙述与专题介绍相呼应、单元设置与课节规划相协调的特点。就通史叙述与专题介绍相呼应而言,《纲要·上》教材从第七单元到第十单元以通史叙述的形式介绍了自中国共产党成立以来领导中国人民实现民族独立、国家富强、人民富裕的历史,在时段上包含了中国近现代史的历史段限,在内容上则涉及中国近现代经济、政治、文化、外交等。在通史叙事的同时,教材还注意用专题叙事对党史中的重大事件进行介绍,例如“中国特色社会主义理论体系形成与发展”这一子目的内容就是以会议专题的形式进行历史叙述,此外,就单元设置与课节规划相协调而言,教材对单元设置和课节规划比较明显地体现了突出党史教育这一主题的设计思想。例如第七单元“中国共产党成立与新民主主义革命兴起”,其中包括第21课“五四运动与中国共产党的诞生”以及第22课“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”,其单元设置与课节规划相互协调,着重突出中国共产党在新民主主义革命时期的革命实践与理论探索。

4.内容逻辑关联

党史内容逻辑体现了明暗两条线索的逻辑关联设计特点,在明线逻辑关联中,一方面在时间线索上完整呈现出中国共产党百年党史的演进历程,另一方面在空间线索上渐进呈现出中国共产党工作重心由城市到农村再回到城市以及政权建设由区域走向全国的发展特点。在暗线逻辑关联上,理论与实践的时代互动、个人与国家的命运交集呈现出党史教育由微观到中观再到宏观的认同建构特点。

二、统编历史教材党史素材选择的出发点

1.实践认同是党史教育的基本线索

中国共产党领导的革命、建设和改革实践构成了统编历史教材党史内容的主线。其中革命实践主要指中国共产党在新民主主义革命和社会主义革命时期领导革命的实践;建设实践主要指中国共产党在社会主义建设各时期领导社会主义建设的实践;改革实践主要指中国共产党在社会主义现代化建设时期时期领导改革开放的伟大实践。中国共产党进行的革命和建设实践具有比较清晰的道路探索特点,准确把握中国共产党在各历史时期进行的道路探索是合理选择与运用党史素材的基本策略。

2.理论认同是党史教育的价值内核

马克思主义认为理论来源于实践,同样,党史教育中对中国共产党理论体系的认同也根源于对党领导革命和建设实践的认同。在党史教育中,实践认同的价值意蕴最终凝成了理论认同的价值内涵,因此,理论认同也就成为了党史教育的价值内核。中国共产党的理论精髓在于实事求是,作为中国共产党最可贵的理论品质,实事求是不仅贯穿在中国共产党领导中国革命和建设的各个历史阶段,更扎实体现在中国共产党在苦难中铸就辉煌、挫折后毅然奋起、探索中收获成功、失误后拨乱反正、转折中开创新局、奋斗后赢得未来的具体实践过程中。围绕实事求是这一主题选择和运用党史理论素材有利于加强党史教育中的理论认同。

3.情感认同是党史教育的精神升华

价值认同是情感认同的基本内容,而情感认同又是实现价值认同关键,二者常常合二为一,没有情感认同,就没有真正的价值认同[1]。情感认同源自人的内心,是最为稳定的认同要素,是党史教育的精神升华。《纲要·上》历史教材在党史教育的情感认同方面也包含了丰富的可资利用的素材,教师在选用这些素材时,应注意挖掘其中蕴含的情感因子,因为这些情感因子包含了中国共产党对于民族、国家、人民的自觉责任与深沉热爱,其中红色精神是党史教育中实现情感认同的重要教育素材。例如统编历史教材在介绍中国共产党成立时着重凸显了红船精神,红船精神的核心内涵孕育了中国共产党是一个勇于创新、富于进取精神的马克思主义政党,红船精神指的是开天辟地、敢为人先的首创精神,坚定理想、百折不挠的奋斗精神,立党为公、忠诚为民的奉献精神。统编历史教材在介绍中国革命低潮时期时重点突出了井冈山精神和长征精神。井冈山精神是中华民族“脊梁精神”的重要内核,是当代具有原创意义的民族精神。井冈山精神的核心是实事求是、敢闯新路,井冈山精神的灵魂是坚定信念、矢志不移,井冈山精神的基石是依靠群众、艰苦奋斗。而长征精神是信念坚定、不惧艰难的革命乐观主义;勇于战斗、无坚不摧的革命英雄主义;重于求实、独立自主的创新胆略;善于团结、顾全大局的集体主义。但是教材在黨史教育的情感认同方面可运用的素材相对有限,现有素材主要凸显的是党史中的重大事件和关键人物,党史教育还需要更广泛地运用“从下往上看的历史”作为党史情感认同教育的素材。从历史和实践的角度看,中国共产党的伟大精神由一个个鲜明具体的“坐标”组成,进而形成了一个可以长久涵养后人的“精神谱系”[2],党史教育的一个重要目标就是认识这一“精神谱系”的价值内涵并传承谱系精神。

三、历史学科进行党史教育的教学建议

1.以党史为主题,进行四史教育

四史教育是党史、国史、改革开放史和社会主义发展史教育的统称。四史教育在内容上虽然侧重不同,但是就整体而言,讲的就是中国共产党为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的实践史,中国共产党的领导均贯穿其中,是四史的主线。以党史为主题开展四史教育,需要在四史教育中准确把握党史与四史间的内在逻辑关联,例如在党史教育中主要围绕中国共产党团结和带领各族人民反抗外来侵略、争取民族独立、人民解放和实现国家繁荣富强、人民共同富裕这一主线;在国史教育中全面认识中华人民共和国成立以来中国共产党领导社会主义革命、建设与改革的发展进程,从政治、经济、文化艺术、科技、社会、教育、国防、外交、民族等方面了解中华人民共和国的历史;在改革开放史教育中充分理解自1978年十一届三中全会以来,中国共产党领导人民全面推进改革开放和社会主义现代化建设的历史过程及重大举措;在社会主义发展史教育中科学分析中国共产党在社会主义理论和实践发展过程中丰富马克思主义理论及开创中国特色社会主义发展道路的伟大历史贡献。

2.以逻辑为线索,统摄历史概念

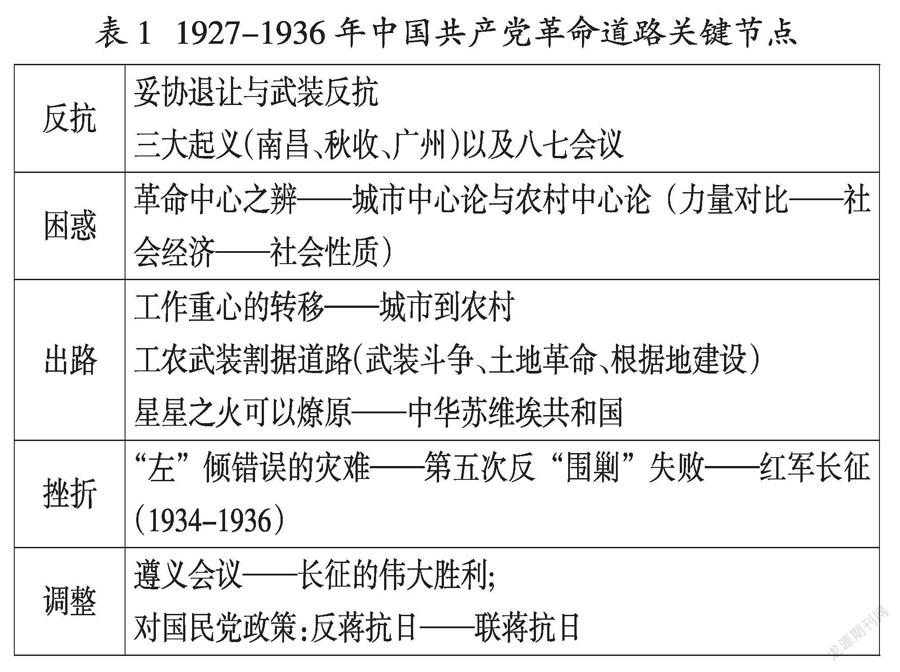

党史教育的关键在于讲清党史逻辑,在使用统编教材教学时,教师首先应重视认识编写时所注重的党史逻辑。受限于编写体例和篇幅结构,教材中所呈现的党史逻辑有时不够清晰、全面,在实际教学中还有待进一步的合理建构。其次,面对统编教材所呈现的复杂的党史教学内容体系,有必要“在长时段中从中、宏观视角梳理教学内容的历史逻辑,在此基础上凝练概念统摄教学,突出重点问题的深入分析,是解决内容多而课时有限、事件多而浮光掠影的有效方法”。在党史理论教学中,教师可从宏观的理论认同入手,在中观层面着眼于马克思主义中国化、时代化和大众化等具有统摄性的概念,学生就可将微观层面的民族理论、时代理论和人民理论顺利地导向对中国共产党理论的认同。在党史实践教学中,教师可从宏观的实践认同入手,在中观层面着眼于革命实践、建设实践和改革实践等具有统摄性的概念,通过对微观层面的具体史事的学习实现对中国共产党实践的认同。例如在“南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路”一课的教学中,如何认同“实事求是”这一中国共产党的理论精髓是教学中的一大难点。教师可以围绕1927-1936年中国共产党武装反抗、道路困惑、革命出路、实践挫折以及政策调整这五个过程关键节点展开探究学习,具体过程见表1。

这五个过程关键节点实际上比较完整地呈现了国共十年对峙时期中国共产党斗争实践的逻辑进路,以此为线索,教师可以启发学生对实事求是这一思想路线的实践内涵进行探究:国共十年对峙时,中国共产党进行了哪些实事求是的探索,又出现了哪些失误?

在实际教学中落实党史实践认同的难点在于设置合理的逻辑进路,如果只是客观实践过程的简单罗列或某些史事的孤立解析,就难以形成对于党史实践的完整概念认识。例如在“人民解放战争”一课的教学中,教师可以围绕解放战争战前、战中、战后的完整实践过程设置探究问题。战前阶段,围绕争取和平民主的努力,设置探究问题一:抗战胜利后的中国该往何处去?战中阶段,围绕致力民主自由的抗争,设置探究问题二:国共两党胜负的天平是怎样发生改变的?战后阶段,围绕走向现代中国的探索,设置探究问题三:“延安窑洞对”——怎样跳出王朝兴衰历史周期律?这三个探究问题的设置既遵循了解放战争发展进程的历史逻辑线索,又将学生思维聚焦于“人民民主”“国家建构”“自由平等”等具有统摄性的历史概念中。对这些问题的探究,有利于形成对于现代化政治合法性标准的认同,即现代化政治合法性的标准成为维护民主自由的基本保险,其关键在于:民主——能否建立民主政体,保障人民民主权利;法治——能否实现以法治国,维护社会公平正义;自由——能否创设自由环境,实现公民机会均等;主权——能否确保主权完整,实现外交独立自主;民生——能否解决民生需要,提高生活幸福标准。这些具有统摄性的历史概念实际上都来源于对解放战争历史过程的理解和把握,基于历史的认识,中国共产党在这一历史过程中顺应了历史发展的潮流、指明了国家发展的方向、代表了广大人民的根本利益,学生才能够认同中国共产党领导中国革命的伟大实践,才能够将实践认同升华到情感认同,发自内心地形成对于中国共产党的认同。

3.以情境为中心,营造教育氛围

历史教育是认同的教育,认同教育的过程其实是认同建构的过程。对于党史教育而言,教师需要在教学中创设合理的历史情境,营造有效的教育氛围,为学生认同建构搭建必要的学习情境平台。在教學中,教师可以选择党史教育中突出中国共产党人在不同时代、不同行业中的先进人物和事迹的素材,例如50年代的抗美援朝精神,60-70年代的大庆精神、焦裕禄精神、雷锋精神、“两弹一星”精神,80年代的改革精神、女排精神,90年代的抗洪精神以及21世纪以来抗击非典精神、载人航天精神等,都能够营造出特定时代的教育氛围,有助于学生加深对于时代的理解,引发情感的共鸣。对于中学生而言,其认同价值观的建构往往需要辅之以感性材料的运用,这是因为中学生的认同起点通常源自于与自己的情感共鸣。例如在讲授抗美援朝战争时,结合抗美援朝中英雄人物的事迹,学生能够认识到中国人民志愿军在这场跨越国境的战争中不怕牺牲、顽强拼搏,最终赢得了这场反侵略战争的胜利,而这其中最为重要的因素就是志愿军战士对于爱国主义、国际主义精神的认同,因此他们才被誉为“最可爱的人”。基于情感的共鸣,以爱国主义为核心的国家认同、以国际理解为核心的世界认同、以人格养成为核心的个人认同也在潜移默化中促成了学生认同价值观的建构。

4.以素养为指向,用好党史素材

统编历史教材的一大特点是以历史学科核心素养作为教材编写的新理念,历史学科核心素养是历史学科育人价值的集中体现,使学生通过历史课程学习而逐步形成的具有历史学科特征的正确价值观念、必备品格和关键能力。历史教学也应围绕核心素养开展教学实施。聚焦素养的第一要义在于坚持唯物史观。唯物史观是中国共产党认识把握历史的根本方法,是高中历史学科五大核心素养之一,是诸素养得以达成的理论保证[3]。具体而言,教师需要在唯物史观指导下,基于史料实证,培养学生的时空观念、实证意识以及历史解释、家国情怀等素养。

在实际教学中,关于唯物史观的落实,课程标准提出了如下要求:能够了解和掌握唯物史观的基本观点和方法,理解唯物史观是科学的历史观;能够将唯物史观运用于历史的学习、探究中,并将其作为认识和解决现实问题的指导思想。以唯物史观关于“人类社会历史按照不以人的意志为转移的客观必然规律向前发展”这一原理为例[4],要落实这一素养,教师可以结合中国共产党民主革命时期(1921-1949)探索适合中国国情的革命道路的相关史实进行教学:历史是不断发展前进的,过程中可能有曲折和反复。在唯物史观指导下,学生通过对特定历史时空中的史事进行学习,基于史料实证生成合理的历史解释,即中国共产党诞生后对中国国情的认识在探索中走向正确,并制定切实可行的民主革命纲领;从工人运动失败中认识到建立革命统一战线的重要性;从国民革命失败认识到掌握革命领导权和武装斗争的重要性;从“城市中心论”到工农武装割据,找到一条正确的革命道路;从依赖共产国际到独立自主地解决党的问题;根据社会主要矛盾的变化,正确处理国共两党的关系。

中学历史教学中党史认同教育的实现需要合理利用统编历史教材的认同教学素材,鉴于这些认同素材散乱地分布在各单元、课节和子目中,因此有必要基于教材文本进行有效的资源整合,而解决这一难题的方案是利用认同建构的结构线索,首先在具体实践内容、情感教育内容和理论建设内容等微观层面定位搜集并加以整合认同教学素材,进而在中观层面将党史认同教育导向对中国共产党的实践认同、理论认同和情感认同,最终在中观认同的基础上实现对中国共产党的宏观认同。学生通过教材分析与教师讲授以及自身学习的建构过程,来完成党史认同建构。如果缺乏学生发自内心的认同,党史认同教育就难免沦为说教,因此,增强党史认同的关键在于通过历史教学提升学生对于党史认知的心灵共情能力。

参考文献

[1] 李建华.情感认同与价值观认同[N].光明日报,2018-05-28(014).

[2] 陈晋.中国共产党的“精神谱系”[N].光明日报,2016-06-29(001).

[3] 朱汉国,何成刚.高中历史新版课程标准解析与教学指导[M].北京:北京师范大学出版社,2020:14.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:4.

[作者:柏松(1979-),吉林长春人,吉林师范大学历史文化学院,讲师,博士;冯鹤雪(1998-),女,吉林长春人,南开大学文学院,硕士生。]

该文为2021年全国教育科学规划课题“统编历史教科书视域下中学历史认同教育研究”(DHA210339)的研究成果