CT 和MRI 诊断在颅内血管外皮细胞瘤中的价值研究

姜金萍

(德州市中医院磁共振科 山东 德州 253000)

所谓血管外皮细胞瘤,属于恶性肿瘤类型之一,发生于脑膜间质血管外皮细胞,发病位置广泛,多发生在骨骼、皮肤区域,而颅内发生的血管外皮细胞瘤,叫做颅内血管外皮细胞瘤。颅内血管外皮细胞瘤发生率较低,有关数据显示,该疾病的发生率在颅内肿瘤总发生率中,仅占1%,但是,其侵袭力和转移力不容小觑,导致患者预后较差,而该疾病的影像学表现与脑膜瘤十分类似,因此误诊率较高[1]。颅内原发性血管外皮细胞瘤非常少见,常归类于脑膜瘤,约占脑膜瘤的1%,最近几年,肿瘤疾病发病率不断升高,血管外皮细胞瘤也非常常见,而颅内血管外皮细胞瘤的产生,多数是因为脑膜间质中的血管外皮细胞产生了肿瘤性病变,脑膜瘤的发病原因也是一样,两种疾病的临床表现和影像学特征均十分相似,所以临床鉴别诊断比较困难[2]。颅内原发血管外皮细胞瘤侵袭性较强,术中可见比较丰富的血管以及可能存在的剧烈出血,在术前对颅内血管外皮细胞瘤进行诊断时,一般以影像学检查为主,诊断效果如何,直接影响术前准备和术前评估效果[3]。CT 和MRI 灌注成像是临床常用的诊断方式,但对于颅内血管外皮细胞瘤与脑膜瘤的诊断价值,仍需进一步探讨,基于此,本文对2019 年2 月—2021 年10 月期间在德州市中医院诊治的22 例颅内血管外皮细胞瘤患者进行研究,探讨CT和MRI 诊断的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年2 月—2021 年10 月期间德州市中医院接收的22 例入院后经手术病理证实为颅内血管外皮细胞瘤患者进行研究,为患者使用CT、MRI 两种检查方式进行诊断。22 例患者中,包括男性15 例,女性7 例,年龄最大者60岁,年龄最小者22岁,平均(37.88±6.99)岁;病程1 个月~5 年,平均(1.87±0.26)年。所有患者中,存在程度不一的颅内压增高情况以及局灶性神经压迫情况,包括头痛者12 例、癫痫发作者10 例、恶心呕吐者11 例,6 例听力下降者,4 例视力减退者、2 例垂体功能减退者。纳入标准:①自愿参加本研究。②患者对本研究知情,并签订同意协议书。排除标准:①妊娠期、哺乳期患者。②严重心肝功能不全者。③急慢性感染者。④活动性自身免疫性疾病患者。⑤合并恶性肿瘤患者。⑥资料不完整者。

1.2 方法

术前,两组患者实施MRI(西门子1.5T)平扫,并加强CT 扫描,检查患者矢状面、横轴面T1WI、T2WI、FLATR、DWI,增强扫描,扫面进行SE 序列T1WI,对比剂使用Gd-DTPA,在患者肘静脉注射,剂量为0.1 mL/ kg。CT 检查进行常规断层扫描,进行非离子型碘对比剂增强扫描,按照体重注射对比剂50 ~100 mL。

CT 检查:所用仪器为西门子128 螺旋CT,方式:平扫,基线:听眦线,顺序:依次向头顶进行;切层:10 个;层厚和层间距均为10 mm,根据患者情况酌情选择是否需要增强扫描。

MRI 检查:通过德国西门子1.5T ESSENZA 超导磁共振扫描仪进行,梯度场30 mT/m、梯度切换率100 T/ m/s,通过6 通道头线圈扫描矢状位、轴位和冠状位,矩阵256×192,FOV 23×18 cm,层厚5 mm,层间隔1.5 mm。

1.3 观察指标

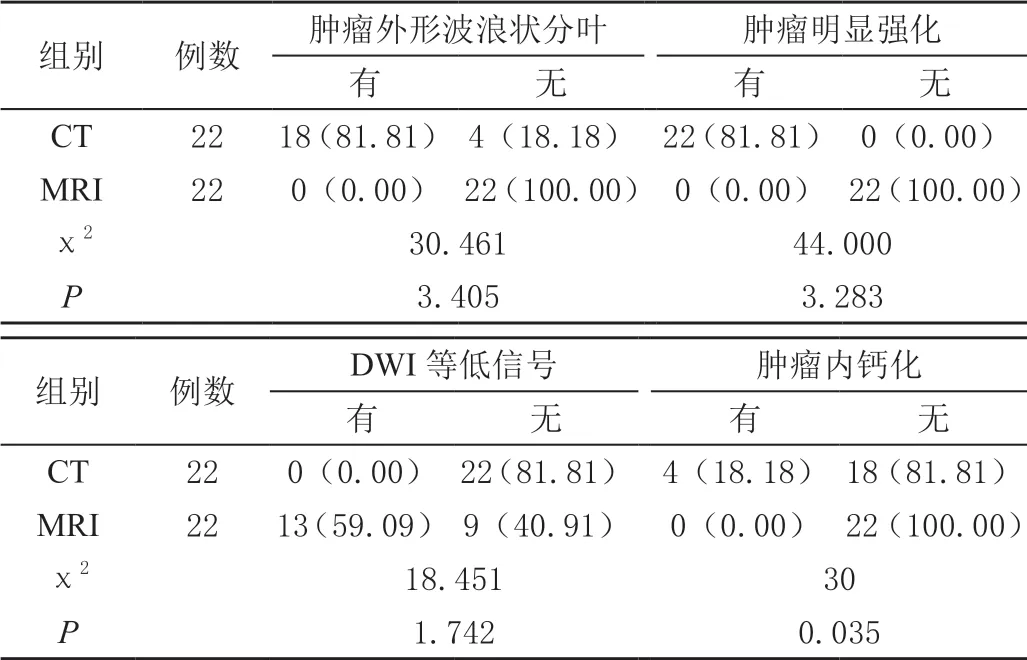

对患者CT 检查结果、MRI 检查结果、病理检查结果进行观察、分析。比较两种检查方式的表现特征,包括肿瘤外形波浪状分叶、肿瘤明显强化、DWI 等低信号、肿瘤内钙化四方面。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计软件进行数据处理。正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料用频数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CT 平扫和增强扫描结果

22 例颅内血管外皮细胞瘤患者中,病变部位分别为前颅窝、中颅窝、右侧桥小脑角区、右顶部;例数分别为6、6、5、5 例,其中有1 例存在脑内转移。肿瘤形状结果:波浪分叶状、类圆形状例数分别为18、4 例。增强扫描结果:肿瘤强化、脑膜宽基底相连、脑膜窄基底相连、脑膜尾征例数分别为22、12、9、1 例。

2.2 MRI 检查结果

肿瘤在T1WI 上为等低信号者、略高或高信号者分别为14、8 例。肿瘤在T2WI 上表现为混杂性高信号者15 例,在T2WI 上表现为低信号者7 例。肿瘤在DWI 显示等低信号者13 例,在DWI 显示略高信号者9 例。出血管瘤空信号、颅骨破坏、点状钙化表现者例数分别为12、6、4 例。

2.3 病理检查结果

术前影像学诊断,颅内血管外皮细胞瘤、脑膜瘤例数分别为8、14 例(内含11 例可能颅内血管外皮细胞瘤)。22 例患者手术治疗方式:全切、次全切、大部分切除者分别为11、4、6 例。术中肉眼可见分叶状、类圆形者分别为16、6 例;肿瘤没有完整包膜且临近边界不清者14 例,边界清晰有包膜者8 例。病理检查可见肿瘤内血管丰富,胞浆少,细胞界限模糊,细胞密集,细胞核呈卵圆形,细胞间质存在丰富网状纤维,胞核染色质多。肿瘤内钙化检查结果存在明显差异,而肿瘤外形波浪状分叶、肿瘤明显强化、DWI 等低信号检查结果显示并无明显差异,见表1。

表1 CT 与MRI 表现特征的比较[n(%)]

3 讨论

血管外皮细胞瘤是临床常见血管源性肿瘤,可发生在人体任一毛细血管组织内,但颅内发生率较低,是颅内脑外少见恶性肿瘤,颅内血管外皮细胞瘤的影像表现容易和脑膜瘤互相混淆,因此治疗时要明确诊断,进而展开合理治疗,防止产生误诊[4]。颅内血管外皮细胞瘤通常发病比较隐匿,但通过检查不难被人们发现,利用定时体检能够发现本病存在,从而及时采取治疗措施。

颅内血管外细胞瘤发病率较低,通常将其归为脑膜瘤范围,经临床发现,颅内血管外细胞瘤来源于脑膜间质毛细血管,和脑膜瘤来源并不相同[5]。因为颅内血管外皮细胞瘤属于恶性肿瘤,容易复发,易造成颅外转移,临床治疗常通过肿瘤全切术治疗,术中会出现出血情况,术后进行放化疗能够有效延长其生存时间,但在临床治疗中,要先确诊,才能展开对应治疗[6]。

颅内血管外皮细胞瘤是一种少见的软组织肿瘤,多发于脑膜毛细血管、脑实质内,多为单发,病程长短不一,男性多于女性,常见的症状为头痛、占位压迫症[7]。该疾病的主要发病部位包括颅底、矢状窦、大脑镰旁、小脑幕等脑膜或静脉窦附近,形状主要以分叶状为主,以囊变坏死居多,主要表现为水肿状,占位效应显著,可见脑室变形,临近脑池、脑沟受压处逐渐消失、淡化[8]。

CT 扫描显示密度不均,以多活略高密度为主,低密度主要集中在囊变区,颅骨破坏情况较少,钙化现象更少[9]。本文研究中,仅有4 例患者显示为点状钙化情况。MRI 平扫T1WI 上主要以等、低混杂信号为主,T2WI 上多以等、高混杂信号为主,而DWI 主要以低信号为主。CT、MRI 增强扫描能够发现肿瘤明显强化,极少数肿瘤存在脑膜尾征。CT 扫描中,可以更加清楚的展现肿瘤的边界与轮廓情况,且可以表现颅骨受到肿瘤的局部破坏性,能够弥补冠状位和失状位成像,对病灶与周围结构的关系进行准确展现,可以更深度的了解肿瘤内囊变坏死情况[10-11]。

对于颅内血管外皮细胞瘤的诊断,目前认为最大的问题是与脑膜瘤的鉴别诊断,两者的CT、MRI 鉴别要点主要从如下几方面着手:脑膜瘤的肿瘤内可发生钙化,病灶附着处骨质以增生表现为主,而颅内血管外皮细胞瘤邻近骨质多以溶骨性破坏状呈现,瘤内不易产生钙化;增强检查时,颅内血管外皮细胞瘤的强化程度和持续时间更高、更长[12-14];若颅内血管外皮细胞瘤出现在桥小脑角,即与神经鞘瘤产生区别,神经鞘瘤听力更弱,且存在内听道开口大、密度或信号不均匀的情况,易产生囊变,增强扫描病灶没有颅内血管外细胞瘤强化明显;CT 平扫时,胶质瘤可发生在脑外,但颅内血管外皮细胞瘤发生在脑实质;MRI 的信号改变与多方位扫描可以确定肿瘤区域,从而可以正确区分两者[15-17]。

颅内血管外皮细胞瘤是具有侵袭性的恶性肿瘤,具有远处转移、复发率高的特征,所以在手术治疗中要按照患者实际情况采取合适的手术方式,术前应该结合MRI、CT 影像学诊断结果进行综合判断,从而选取合适的手术方式展开治疗[18]。

对于颅内血管外皮细胞瘤而言,诊断难度较高,应结合多种诊断方式进行综合判断,MRI 和CT 影像学资料均可作为诊断参考依据,联合检查有助于提升诊断效果,值得临床大力推广。