“滦河之变”再认识

夏晓宇,姜维东

(长春师范大学 历史文化学院,吉林 长春 130032)

辽道宗清宁九年(1063年)七月戊午(19日),道宗叔父耶律重元①与其子耶律涅鲁古欲夺皇位,指挥叛军进犯滦河行宫,后世将这场叛乱称为“滦河之变”。道宗在群臣的帮助下,迅速平息了这场叛乱。庚申(21日),重元亡入大漠,自杀身亡。

“滦河之变”骤起骤灭,因而未能引起史家的重视。学界对“滦河之变”的关注,始于陈述的《契丹政治史论证稿》。陈述在此书中探讨了“滦河之变”的起因问题,认为这场叛乱与当时的派系斗争有关。[1]王民信通过对“滦河之变”发生过程的梳理,发现其中的核心人物不是重元而是其子涅鲁古,指出这只是一场突发事件,并非蓄谋已久的夺权之争。[2]蔡美彪从“辽季后妃三案”入手,深入分析了辽中后期动荡政局与后族内部派系斗争之间的关系,认为“滦河之变”的发生与述律氏家族争夺后位与皇权的野心有关。[3]熊铭琴在蔡美彪研究基础上作出了进一步探讨,注意到作为后族势力之一的钦哀后家族,在道宗朝因利益不同而产生了政治分化,出现同族相残等现象;而清宁年间的“滦河之变”除了有钦哀后家族部分成员的参与外,其他后族势力也有介入。[4]

上述研究在讨论“滦河之变”发生原因时,均将后族势力作为主要考察对象,认为耶律重元发动“滦河之变”与后族势力的干预存在密切的联系。本文在学界既有研究的基础上,以后族为主线,重新梳理“滦河之变”发生的背景、经过及影响。

一、“滦河之变”发生的背景

“滦河之变”虽发生于道宗朝,但在兴宗朝就已埋祸源。太平十一年(1031年)六月,圣宗崩,皇太子耶律宗真即位,是为辽兴宗。遵照圣宗遗旨,兴宗以齐天皇后为皇太后,元妃(追谥钦哀后,下文皆以此代称)为皇太妃。辽朝惯例,先帝去世,由先皇后称制,再扶立新帝。②按照圣宗的遗旨,应是齐天皇后称制辅佐兴宗。然而,齐天后乃兴宗养母,钦哀后才是其生母。钦哀后以其特殊身份,在诸弟的帮助下将圣宗的这份遗旨藏匿了起来,并自立为皇太后,随后诬告齐天后谋反,将其囚于上京,随即派人将其杀害。钦哀后夺得了皇太后之位,并行使摄政之权。此时兴宗已经年满十六岁,因此钦哀后摄政引起朝中大臣的不满,“景福元年(1031年)十二月,皇太后听政,帝不亲庶政,群臣表请,不从。”[5]241钦哀后专政一事在宋朝文献中也有记载,《续资治通鉴长编》(下文简称《长编》)称:“(辽)军国事皆其母专制之”[6]2560。太后专政的局面一直持续到重熙三年(1034年)五月,“太后还政于兴宗”[5]244。实际上,这并非太后主动为之。《辽史·后妃传》记载:“重熙三年,后阴召诸弟议,欲立少子重元,重元以所谋白帝。帝收太后符玺,迁于庆州七括宫。”[5]1324钦哀后生有两位皇子,长子宗真由齐天后抚养,幼子重元由钦哀后本人照顾。钦哀后与诸弟密谋废嫡立幼之时,重元仅有十四岁,年纪尚幼。因而,钦哀后立幼子仅是为达到继续摄政的目的[3]。顾及手足之情的重元将母后的密谋向哥哥揭发,兴宗因而有所提防,最终以“皇太后还政,躬守庆陵”[5]244收场。兴宗朝的政治风波以钦哀后守陵而还政于兴宗暂告终结,但因此牵连出的皇位继承问题却影响到兴宗、道宗两朝的政局。

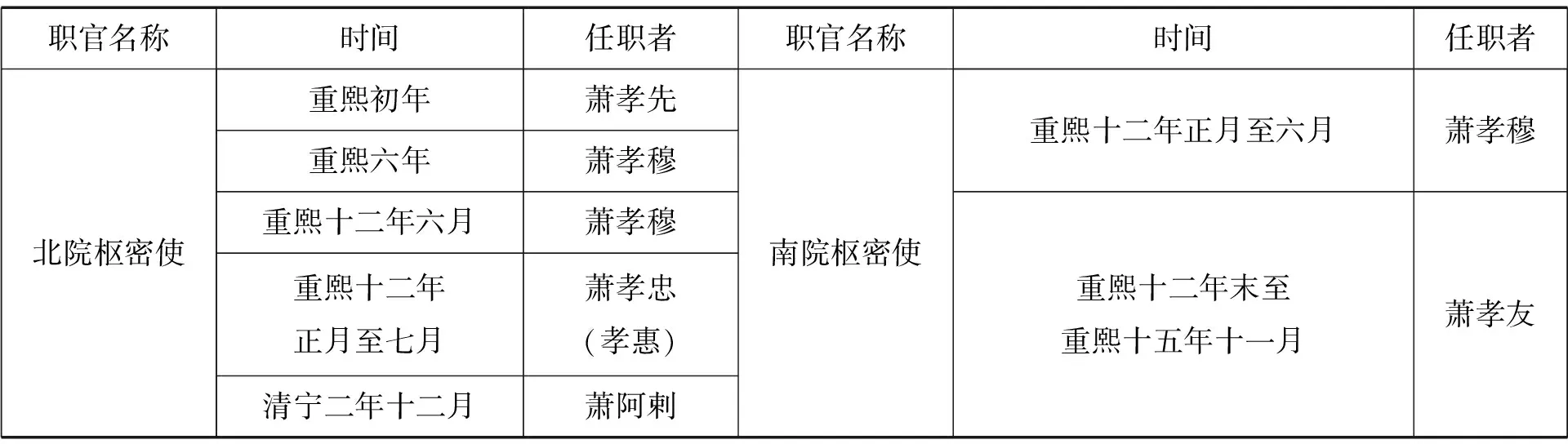

需要说明的是,钦哀后在兴宗即位之初能够取得摄政权是建立在其家族势力足够强大的基础之上的。钦哀后为圣宗生下两位皇子、两位公主,因此被封为顺圣元妃。[6]2559此外,钦哀后有兄弟五人,分别为萧孝穆、萧孝先、萧孝诚、萧孝友、萧孝惠(孝忠),他们在圣宗朝受到重用。《长编》记载:“契丹主隆绪病消渴寖剧,召东平王萧孝穆、上京留守萧孝先,使辅立其子木不孤”[6]2559。隆绪为辽圣宗,木不孤为辽兴宗耶律宗真。圣宗临终前委托孝穆等为顾命大臣,其地位可见一斑。另外,兴宗即位后不久,“景福元年(1031年)七月,诏寫北府宰相孝先、南府宰相孝穆象于御容殿。”[5]240绘近臣像于御容殿是景宗朝之后才有的习俗[7]。兴宗将孝穆、孝先二人画像置于圣宗御容殿是对其地位的肯定。萧孝惠,《辽史》记作“孝忠”,圣宗朝历官殿前都点检、北府宰相。[5]1417孝友、孝诚二人材料不足,尚难知晓其在圣宗朝的仕宦经历。但总体而言,钦哀后诸弟位居显要。因而,钦哀后被兴宗迁往庆州守陵,并不妨碍这一家族的发展。由表1可知,在兴宗朝前中期,北院枢密使一职多由钦哀后家族成员担任,该家族甚至对南院枢密使一职也有染指。[8]98-100这一家族自钦哀后摄政之后迅速发展,成为后族之中较为显赫的一支。

表1 兴宗朝及道宗清宁初年钦哀后家族任职北、南枢密使人员表

道宗即位后,自兴宗朝以来的皇位继承问题仍未解决。契丹传统,“伯叔父兄”皆有继承汗位的资格[5]930。依据这一传统,重元作为道宗的叔父也具备继承皇位的资格。道宗即位后,“册(重元)为皇太叔,免拜不名,为天下兵马大元帅,复赐金券、四顶帽、二色袍,尊宠所未有。”[5]1652道宗的这些举措仅能起一时安抚之效,并未从根本上解决问题。

清宁三年(1057年),钦哀后病故。至此,钦哀后诸弟之中仅存萧孝友一人。该家族在此期间产生分化,凝聚力下降,甚至同族相残。[4]萧孝穆之子萧阿剌于清宁年间与萧革共同执掌枢密院,但二人关系不睦。萧孝诚有一子,名为萧术哲,与阿剌交好。萧孝友之子萧胡睹,为向萧革谄媚,不顾兄弟情谊,揭发术哲私取“官粟三百斛”[5]1664,术哲因此免官。无独有偶,萧孝诚另有一子萧知玄,契丹名时时里·迪烈,《辽史》中记为“敌烈”[12],在萧胡睹任同知北院枢密使事期间受其引荐,担任旗鼓拽剌详稳一职。萧术哲、萧知玄均为萧孝诚之子。在胞兄术哲受到排挤的境况下,萧知玄却投靠萧胡睹,并在萧胡睹的引荐之下被道宗委以官职。可见,在钦哀及诸弟去世之后,该家族各支系逐渐分化。

除家族自身进行内斗之外,尚有部分支系与其他势力勾结的现象。萧胡睹不仅党附萧革,还与重元子涅鲁古结党,共同商讨谋逆之事。值得注意的是,萧革还有另一重身份。据魏奎阁考证,重元有女,名因八公主,嫁与萧革之子萧参。[13]通过因八公主与萧参之女弥勒女的年龄可以推算出萧革与重元结为姻亲当在重熙年间。萧革在兴宗朝为皇帝近臣,重熙末年任职北院枢密使,执掌枢密院大权,为朝中权臣,因八与萧参的联姻或有重元的推动。然而,萧革在清宁七年(1061年)构陷萧阿剌之后被道宗疏远,一年后“致仕”。地位上的突降使萧革党附重元,一同参与叛乱的谋划。《辽史·萧革传》记载:“革以其子为重元婿,革预其谋”[5]1661。也就是说,萧革存在政治上的转向。在失势之前,萧革为朝中攀附的对象,而在“致仕”之后,为恢复曾经地位,萧革开始党附重元。他之所以能够参与叛乱的谋划,正是凭借其子为重元女婿的这层关系。

综上,“滦河之变”是钦哀后家族部分成员为干涉皇位继承而与重元党人联合发动的一场政治斗争。钦哀后家族为了巩固并提升其家族地位,先在兴宗初年进行干政,挑起皇位传弟与传子之争,随后又在道宗朝进行家族内斗,部分家族成员与重元党人联合,再次挑起皇位之争,遂致“滦河之变”的发生。

二、“滦河之变”的经过

清宁九年(1063年)七月十七日,道宗前往滦河太子山区域③秋猎。十九日,重元等人“诱胁弩手军犯行宫”[5]299,耶律仁先等带领宿卫士卒进行抵抗。交战过程中,“其(重元)党多悔过效顺,各自奔溃”[5]1652,涅鲁古中箭坠马遭到击杀,重元自己也身负重伤,无奈之下只能带领残余势力撤退。返回之后,在萧胡睹的建议下,重元决定次日黎明之时再次起事。道宗对此早有防范,在叛军撤退后即派耶律仁先召“五院部萧塔剌”[5]1537派兵来援。二十日凌晨,重元指挥叛军再次进犯道宗行宫。此次的叛军由附近的奚人猎夫构成。道宗派曾任奚六部大王的萧韩家奴进行劝降,“猎夫投仗首服”[5]1540。恰巧萧塔剌也带领援军赶到,叛党被迅速击溃。“重元与数骑遁去”[5]1537,最后逃入大漠,自杀身亡。

重元两次攻打道宗行宫,均以失败告终。首次进攻时,其党羽临阵脱逃,导致涅鲁古战死。第二次进攻时,同党耶律撒剌竹“适在畋所,闻乱,劫猎夫以援”[5]1666。这些猎夫是在附近的奚人,因而被萧韩家奴轻易劝降。如此叛军似是临时拼凑而成的乌合之众。

实际上,按照重元父子的计划,夺位之事应为一次“暗杀”行动,未曾料想兵戎相见。就“滦河之变”的形式而言,此次叛乱为临时起意。但就叛乱本身,夺位一事的发生有其必然性。“(清宁)七年(1061年),(涅鲁古)知南院枢密使事,说其父重元诈病,竢车驾临问,因行弑逆。”[5]1652涅鲁古早已有谋反之念,试图以其父重元称病为由,引道宗前来探视,借此行弑君之事,未曾想谋反一事被耶律良泄露。耶律良时任敦睦宫使,兼权皇太后宫诸局事,在获知重元父子将谋反一事后立刻向皇太后禀报。太后为掩人耳目,“托疾,召帝白其事”[5]1539。道宗本不信耶律良之言,为使道宗相信,耶律良献计:“如召涅鲁古不来,可卜其事”[5]1539。因而,道宗派使者前去召见涅鲁古。见使者前来,涅鲁古知其计划已经泄露,意图谋害使者,“使者以佩刀断帘而出,驰至行宫以状闻。帝始信。”[5]1539计划的泄露迫使重元仓促起兵。

关于涅鲁古筹备谋反一事,因材料缺失,难以知晓确切时间。笔者以为这一时间应在清宁九年前后,这一推断源于辽帝四时捺钵的习俗。

道宗清宁九年的秋猎地点在滦河太子山,这是本次的秋捺钵地。在每次捺钵的过程中,皇帝行宫周围有大量军队驻守。《辽史·营卫志》记载,“宫用契丹兵四千人,每日轮番千人祗直。禁围外卓枪为硬寨,夜则拔枪移卓御寝帐。周围拒马,外设铺,传铃宿卫。”[5]425但《营卫志》所载仅为冬捺钵时行宫的布置状况,秋猎时的行宫布置与其并不完全相同。

沈括于熙宁八年(辽大康元年,1075年)使辽,其行程录中有对秋猎时行宫布置的描述:

单于庭依犊儿山之麓广荐之中,毡庐数十,无垣墙沟表,至暮,则使人坐草,褒庐击柝。大率其俗简易,乐深山茂草,与马牛杂居,居无常处……帐西北又二十里至单于庭。有屋,单于之朝寝、萧后之朝寝凡三。其余皆毡庐,不过数十,悉东向。……其北山,庭之所依者,曰犊儿。[14]93-102

沈括使辽恰逢道宗秋猎,此次的地点为犊儿山。受环境限制,在山地驻扎时仅有寥寥数十座毡帐围绕着皇帝行宫。因材料的局限,秋捺钵时行宫的具体布置状况难以得知,权且参考春捺钵于山地驻时的行宫布置,用以推测秋捺钵的情况。春捺钵在山地驻扎时,营盘分布比较松散,往往依据地势扎营。辽帝居住在行宫中,其外围为后妃的卓帐,王公大臣居住在更外围,从行之兵则在更远处。他们居住在距行宫有一定距离之处,呈现环绕包围式分布特征。[15]90位于太子山上的道宗行宫应与之类似,但促成涅鲁古等人于此时筹备谋反一事的不仅仅是道宗行宫布局的松散,捺钵时扈从军队的分布状况也给他们提供了可乘之机。

辽帝进行捺钵时,行宫的主要扈从武力是各斡鲁朵的宫分军与征自各部族的皮室军,但到了辽中后期,皮室军的主要职能转为戍边,因而捺钵的实际扈从军队是征自各斡鲁朵的宫分军,但并非所有的宫分军都扈从行宫,仅有一部分进行番上护卫。[16]然而在平叛过程中未见有调用宫分军的记载,《辽史·道宗纪》仅称“(仁先等人)率宿卫士卒数千人御之”[5]299,据学者考证,这是辽朝御帐机构的宿卫士卒[17]74。虽然宫分军未见调用,但具有其统领职权的斡鲁朵官却频见史籍。平叛成员中,耶律仁先之子耶律挞不也任永兴宫使,耶律良任敦睦宫使。叛党之中也能发现斡鲁朵官的身影,“兴圣宫太保古迭”“副宫使韩家奴”等皆为叛党势力。不见扈从军队,却见统军官,这一现象应与宫分军职能的转变有关。圣宗朝以后,宫分军的主要职能为对外作战以及戍守边境,斡鲁朵官仅有部分指挥权。[18]91-94所以此时保护皇帝安全的是御帐机构下的宿卫士卒。值得注意的是,重元在首日撤军后,耶律仁先向道宗建言:“五院部萧塔剌所居最近,亟召之”[5]1537。“五院部,在朝曰北大王院”[5]816。余靖《武溪集》记载:“契丹从行之兵,取宗室中最亲信者为行宫都部署以主之,其兵皆取于南、北王府,十宫院人充之”[19]。南、北王府即南、北大王院,其长官为南、北面大王,据此可知南、北院大王所率领的军队是捺钵扈从武力之一,但因起事仓促,且于山地驻扎时,南、北王府成员的营帐距离道宗行宫尚有一段距离,未能立马赶到。总而言之,于山地驻扎时,不仅行宫的布置较为松散,负责守卫的部队距离行宫也相对较远,所以此时皇帝周围的守备力量仅有道宗的御帐机构人员,这一点才是涅鲁古等人选择清宁九年发难的主要原因。

综上,基于政变的过程,并结合辽朝后期的制度,可以断定“滦河之变”是重元父子的临时起意,因准备不充分,政变失败。

三、“滦河之变”的影响

重元战败后,萧胡睹“单骑遁走,至十七泺,投水死”[5]1664,萧孝友、萧革等被诛杀,后族势力受到重创。道宗从此对后族、皇族等宗室成员产生了不信任感,在任官上更愿意采用平民出身者和汉人。[20]

萧德恭为萧阿剌之子,尽管平叛有功④,却被任命为夏州管内观察使,因夏州在西夏境内,此职为遥领。[21]153-155咸雍五年(1068年),道宗派其讨伐阻卜,最后死于战场。[21]154萧阿剌之子萧余里也在咸雍年间任北府宰相、知北院枢密事等官,这与其依附耶律乙辛有关。《辽史·萧余里也传》记载:“余里也揣乙辛意,倾心事之”[5]1642。乙辛对依附者许以高官厚禄,余里也为官皆源于乙辛之引荐。萧孝诚之子萧术哲因镇守西北边境有功,于清宁十年(1064年)被召入朝,封柳城郡王,咸雍二年(1065年)拜北府宰相。然而,他在与权臣耶律乙辛的斗争中,败下阵来,被道宗罢官,“出镇顺义军”[5]1501。道宗疏远后族还体现在枢府机构(两枢密院和两宰相府)官员的任免上。据王成名统计,道宗朝清宁九年之后未见后族任北、南枢密使。[8]189-197在后族世选的北府宰相一职上,据黄为放统计,仅有萧术哲、萧兀古匿、萧余里也、萧挞不也四人有任职记录。[22]45-50萧术哲,前文已述,因功升职,不久受乙辛排斥而被罢免;萧兀古匿为萧惠之子,非钦哀后家族成员,这或许是其能够任职的原因;萧余里也,即萧德良,前文已述,依附乙辛后才谋得高官厚禄;萧挞不也,又名萧兀纳,出自六院部,并非出自后族。

除了后族受到疏远,皇族也不被道宗信任。耶律仁先为此次平叛的首要功臣,平叛后“加尚父,进封宋王,为北院枢密使”[5]1537。但在一年后(咸雍元年,1064年),道宗却将耶律乙辛调往北枢密院与仁先共事。不久,仁先受到乙辛的排挤,被调离中央,前往南京镇守边疆。平民出身的耶律乙辛在“滦河之变”后获得道宗赏识,恃宠不法,排挤平叛功臣耶律仁先。咸雍五年(1068年),道宗在耶律乙辛唆使下派仁先与萧德恭两位平叛功臣讨伐阻卜,致使萧德恭战死。功臣被派往前线迎敌,可见道宗疏离宗室成员的倾向暴露无遗。另外,查阅道宗朝清宁九年之后枢密院的任职情况可知,仅有两例皇族成员任职记录,分别为耶律颇的、耶律阿思,其余多为平民出身者和汉人。[8]189-197耶律颇的任北院枢密使一职与其功绩有关。宋占辽地,道宗派人使宋,“得其侵地,命颇的往定疆界”[5]1462。颇的于国有功,自可加官进爵。耶律阿思出自二院皇族,其任北院枢密使已至道宗末年[5]1544,且其为道宗近臣,固委以北院枢密使一职。总体而言,对北、南枢密使一职,道宗不愿交于皇族和后族成员。

在后族、皇族等宗室遭到疏远的情况下,平民出身的官员受到重视,其中最具代表性的是耶律乙辛。耶律乙辛为五院部人,“父迭剌,家贫,服用不给,部人号‘穷迭剌’”[5]1633。他出身于普通契丹部族,兴宗时官至枢密副使,清宁间历官南院枢密使、知北院枢密事,重元之乱平后拜北院枢密事,咸雍五年(1068年)加守太师,“势震中外,门下赂不绝。凡阿顺者蒙荐擢,忠直者被斥竄”[5]1634。因受道宗宠爱,耶律乙辛在当时权势滔天。他取得如此地位,一方面与平定叛有功存在一定的关系;另一方面是由于道宗疏远宗室,有意提拔平民出身者。除了平民出身的契丹人外,汉族士人在这一时期也逐渐位居朝廷显要官职。姚景行、杨皙有平叛之功,咸雍年间二人相继担任南院枢密使一职。[5]1543,1487张孝杰为重熙二十四年(1055年)进士,清宁年间历官枢密直学士、参知政事、同知枢密院事、北府宰相,大康元年(1075年)赐国姓,宠遇盛隆,与耶律乙辛结党营私,把持朝政。[5]1636-1637

耶律乙辛、张孝杰等权臣取得如此地位,与道宗在“滦河之变”后疏远皇族、后族宗亲成员存在一定的关系。疏离宗室客观上防止了皇室骨肉相残,但宠幸权臣却造成相权坐大。耶律乙辛在朝中结党营私,促使懿德后以及太子濬被害案的发生。可以说,“滦河之变”的发生为辽朝的灭亡埋下了祸源。

[注 释]

①耶律重元在墓志文献中又作“宗元”。关于这一问题,学界多作“避兴宗讳”解释,肖乃铖认为属于“因厌恶而对避讳对象改名”。参见肖乃铖《“耶律宗元”在<辽史>中作“耶律重元”考》,《辽金历史与考古国际学术研讨会论文集(下)》,沈阳:辽宁教育出版社,2011年,第572-576页。为了体现原书的记载情况,本文除去引用论文专著和史书原文时作“宗元”,其余均作“重元”。

②关于辽朝皇后或皇太后辅政之传统,参见蔡美彪《辽金元史考索》,北京:中华书局,2012年,第91-106页;王成名《辽代枢密院及其官员群体研究》,吉林大学博士学位论文,2018年,第144页。

③ 王民信认为太子山在泽州境内;安忠和认为太子山为辽世宗长子耶律吼的埋葬地点,为如今河北承德的双塔山。参见王民信《滦河之变——辽朝叛乱研究》,《书目季刊》1978年第12期;安忠和《太子山与“滦河之变”初探》,《承德民族师专学报》1996年第1期。

④ 墓志纪年作“咸雍六年”。据向南考证,志文纪年有误,应作“清宁九年”。参见向南、张国庆、李宇峰《辽代石刻文续编》,沈阳:辽宁人民出版社,2010年,第155页。