传统村落人居环境生态产品价值实现的路径与模式研究

李伯华,张浩,窦银娣

(衡阳师范学院 a.湖南省人居环境学研究基地;b.地理与旅游学院;c.古村古镇文化遗产数字化传承湖南省协同创新中心,湖南 衡阳 421002)

传统村落是人们为生存和发展长期适应自然、改造自然所形成的,是人与自然和谐相处的典范,有历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值[1-2],蕴含着人与自然共同生产的生态产品。随着新型城镇化的快速推进,传统村落人居环境因外部性出现生态环境失衡[3]、文化传承漠视[4]等问题,使传统村落人居环境物质和文化类生态产品价值实现受损。同时,社会对优美生态环境的向往和优质生态产品的需求与日俱增,这一现实社会矛盾引起了党和国家的高度重视。2021年中办、国办出台《关于建立健全生态产品价值实现机制意见》,明确提出要建立健全生态产品价值实现政策体系,探索建立健全生态产品价值实现推进机制[5]。因此,在国家政策为传统村落人居环境生态产品价值实现提供契机下,将传统村落人居环境生态产品价值外部性内部化,促进传统村落人居环境生态产品价值实现,向社会提供更多传统村落人居环境优质生态产品,已成为乡村亟需解决的科学问题。

传统村落人居环境是农耕文明留下来的活化遗产,其价值多元性历来受到学术界的广泛关注。国外对于传统村落人居环境的研究较早,多从建筑学、景观学、生态学等角度对其人居环境可持续发展[6]、生态价值[7]等方面展开研究,随着理论基础和技术手段的发展,GIS 等现代技术也应用于传统村落人居环境的价值研究[8]。国内对人居环境的研究起始于20世纪90年代,首先出现在建筑学领域[9],1993年吴良镛先生创立“人居环境科学”标志我国人居环境学研究走向系统化和规范化。随后出现在社会学[10]、地理学[11]、规划学[12]等领域,其研究呈现出多学科交叉趋势。国家住建部等部门在2012年联合颁布的传统村落名录后,传统村落人居环境逐渐受到了学者们的广泛关注。主要研究集中在传统村落人居环境文化的传承与变迁、物质文化遗产、空间形态及转型发展研究等方面,学者们分别从城镇化外来文化冲击[13]、文化景观[14]、文化传承评价[15]等角度研究传统村落人居环境的文化价值,从图式语言[16]、行动者网络[17]等理论研究传统村落的空间形态价值,从人地关系视角[18]、复杂适应系统[19]等理论研究传统村落人居环境转型。虽然传统村落人居环境的研究成果越来越丰富,但现有研究大部分都是从物质、文化、空间及人居环境转型等角度对传统村落人居环境的形成、保护、变化的研究,对传统村落人居环境生态产品价值的研究较少,特别是以一个整体的角度研究传统村落人居环境生态产品及价值实现。生态产品价值是一个中国化的概念,国外与之相似的是生态系统服务,两者在内涵上是有差异的。生态产品的概念首次提出是在2010年国务院发布的《全国主体功能区划分》中[20],相关的研究从理论上主要从生态产品的内涵辨析[21]、生态产品价值实现困境[22]及价值实现机制[23]等方面展开。从实证方面来看,研究区域主要分布在生态功能区[24]、长江黄河流域[25]及经济发展与生态保护矛盾突出[26]的区域。对于寻求经济发展且生态资源丰厚的传统村落的相关研究较少。因此,本研究将从传统村落人居环境系统视为生态产品的角度出发,结合传统村落人居环境及生态产品价值的研究的相关进展,根据传统村落人居环境生态产品的外部性问题和产权理论的竞争性与排他性,对传统村落人居环境生态产品进行分类,以选择合适路径将传统村落人居环境生态产品的外部性问题内部化,促进传统村落人居环境生态产品价值实现,从而向社会提供更多优质生态产品,促进乡村振兴和乡村的可持续发展。

一、传统村落人居环境生态产品价值实现理论框架

(一)“生态产品”视角下传统村落人居环境系统

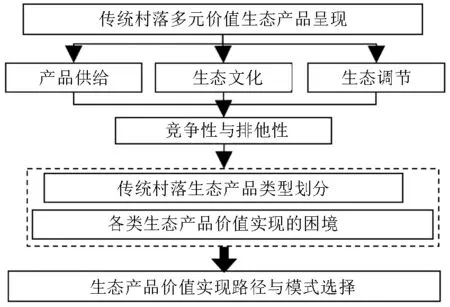

生态产品是指生态系统通过生物生产和与人类生产共同作用为人类福祉提供的最终产品或服务,具体包括产品供给服务、生态调节服务、生态文化服务等[27]。传统村落人居环境系统作为区域内村民生产生活物质和非物质结合的复杂巨系统,可分为地域空间环境系统、自然生态环境系统和社会文化环境系统三大子系统[28]。依托着地域空间环境系统的空间载体,自然生态环境系统将具有生态、经济等价值的自然资源与自然条件转化成为人类提供物质福祉的生态产品,社会文化环境系统将具有历史、文化、艺术等价值的文化习俗与文化景观转化成为人类提供非物质福祉的生态服务。因此,传统村落人居环境生态产品价值是指,通过地域空间环境系统、自然生态环境系统、社会文化环境系统将传统村落人居环境的多元价值,转化成为村民提供福祉的产品供给服务、生态调节服务、生态文化服务等服务的生态产品(图1)。

图1 传统村落人居环境生态产品供给图

(二)传统村落人居环境生态产品价值实现理论

产权理论是科斯对庇古外部性价值问题讨论基础上的优化,指出外部性的产生并不是社会制度的必然,而是由于产权没有界定清晰,有效的产权可以降低甚至消除外部性,即只要产权是明晰的,私人之间的契约同样可以解决外部性问题,实现资源配置最优[29]。

产权理论运用到传统村落人居环境是指通过竞争性和排他性,划分传统村落人居环境提供的生态产品供给、生态调节服务和生态文化服务等生态产品服务的产权类型,在生态产品类型特性的基础上,依据各类生态产品价值实现所面临的共性困境,选择生态产品价值实现路径与模式。降低甚至消除传统村落人居环境生态产品的外部性,促进传统村落人居环境多元价值生态产品价值的实现(图2)。

图2 传统村落人居环境生态产品价值实现过程机制

二、传统村落人居环境生态产品分类与认知

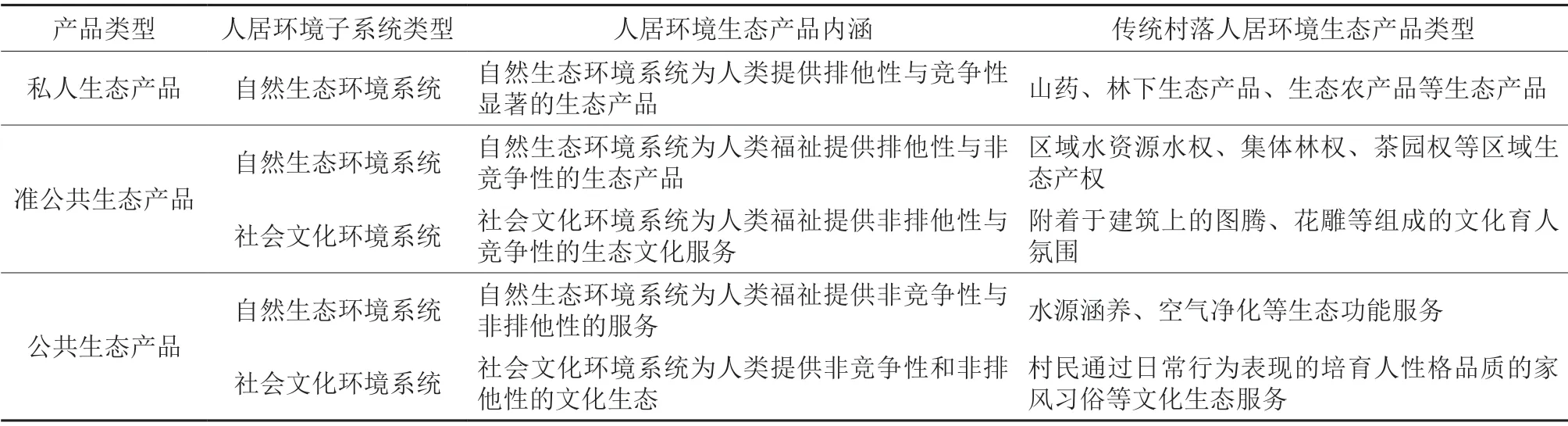

传统村落人居环境生态产品类型划分是依据产权理论的竞争性与排他性进行划分的,竞争性是指消费者对某类产品消费的变化,会影响其他消费者对产品质量与数量的使用。排他性是指生态产品属于某类消费者所拥有时,将排斥其他消费者对此类产品的同时拥有和消费[30]。依据竞争性和排他性强弱程度,将传统村落人居环境生态产品分为三类:1)竞争性和排他性显著的私人生态产品;2)竞争性和排他性有限的准公共生态产品;3)非竞争性和非排他性显著的公共生态产品(表1)。

表1 传统村落人居环境生态产品类型

(一)传统村落人居环境私人生态产品

私人生态产品在自然生态环境系统中表现为物质生态产品供给,包含自然生态系统自身生产和与人类参与下生产的产品,如山药、林下生态产品、生态农产品等具有生态、经济价值的物质生态产品。此类生态产品为传统村落人居环境系统的运行提供着基础物质支撑,对村民日常生产生活行为的物质需求,提供着具有生态、经济等价值的物质类生态产品供给福祉。此类生态产品有竞争性与排他性,此类生态产品在一定时期内生产的数量和类型是有限的,消费者的变化影响其他消费者对此类生态产品使用效用,同时,某人拥有此类生态产品时,将排斥其他人对此类生态产品的消费和使用,是典型的私人生态产品,完全适合市场化实现此类生态产品价值。但传统村落人居环境私人生态产品在市场化的过程中也面临着问题,体现为如下三点。1)生态价值认知不强:村民对产品的生态价值认知薄弱,认为此类产品是日常消费的物质产品,忽视其他产品无法比拟的生态价值。2)生态附加值低:村民缺少对生态产品包装营销的手段和方法,导致生态产品的生态溢值和品牌效益无法在市场化显现。3)生态产品经营化资金短缺:大规模的私人生态产品价值实现,需要资金支持其运行,但资金是农户无法支付的;例如山区的林下生态产品因山区的整体和成片性,要开发林下生态产品需要资金承包属其他私人所有的区域。基于此,自然生态环境系统的私人生态产品价值实现,在立足私人生态产品竞争性、排他性,市场化的基础上,需强化村民对产品生态价值的认知及显现,给予私人生态产品经营化金融支持,为生态产品价值的实现,提供良好的市场环境。

(二)传统村落人居环境准公共生态产品

准公共生态产品同时存在于自然生态环境系统和社会文化环境系统。在社会文化环境系统中,准公共生态产品表现为依托物质载体为村民提供文化精神服务的文化景观,如附着于建筑的图腾、柱雕等文化景观。此类生态产品作为传统村落人居环境的社会基础,为村民提供着具有历史、文化、艺术等价值的日常精神文化生态服务,满足着村民日常精神文化需求,维系着人居环境系统的动态稳定。此类生态产品有非排他性与竞争性,文化景观存在于公共空间内,当某人感受文化景观的文化教育与传承服务时,其他人也能观赏此类文化景观,体会文化景观提供的文化精神生态福祉。同时,传统村落人居环境作为开放的系统,不断地与外界进行着物质与能量的交换,文化景观面临着自然性和建筑性破坏,导致文化教育服务景观的物质载体消失,影响其他人对此类文化景观内涵的感知。表现为面对外部多元文化景观的冲击、内部现代建筑的突起,文化景观的育人氛围消失和内涵转变;内部文化建筑受损,为村民提供文化教育服务的文化景观内涵传承断裂。基于此,社会文化环境系统的准公共生态产品价值实现,在立足于非排他性和竞争性的基础上,减少内外部因素对社会文化环境系统的扰动,维护人居环境内部文化生态景观,避免文化景观的精神服务效用降低,实现文化景观的文化生态服务价值。

在自然生态环境系统中,准公共生态产品是指属村集体所有的区域生态产权,如水库水权、集体林权、区域茶园产权等区域生态产权,产权属集体所有的物质生态产品,为传统村落人居环境提供着区域性、整体性的物质生态产品。如集体所有的水域产权,水域在提供村民生产生活用水外,还提供着丰富的水产品,满足着村民生产生活需求,为传统村落人居系统的运行提供着物质支撑。区域生态产权有排他性与非竞争性,属村集体所有的生态产权以租赁的形式租赁给他人,其他人将被排斥在外,不能继续租赁此区域生态产权,享受属此区域生态产权的效用,但租赁到期后,其他人可租赁此区域生态产权,享受属此区域生态产权的生态效用。生态产权为村民提供着生态效用时,面临着区域生态产权界定不清晰、产权交易市场不完善等问题,导致区域生态产权价值的利益分配模糊、区域生态产权无法市场交易。基于此,自然生态环境系统准公共生态产品的价值实现,在立足排他性和非竞争性的基础上,要明晰区域生态产权划分、培育区域生态产权市场,协调村集体、生态产权区域的村民、企业之间的利益,为区域生态产权的价值实现提供良好的外部环境。

(三)传统村落人居环境公共生态产品

公共生态产品同时存在于自然生态环境系统和社会文化环境系统。在自然生态环境系统中,公共生态产品是指自然生态环境系统供给的生态服务功能,指为村民提供的清新空气、洁净水源、生态涵养功能等生态服务功能,为村民生存发展提供着必需的生态支撑。此类生态产品有非竞争性与非排他性,村民享受清新空气、洁净水源等生态服务时,无法排除其他村民对此生态服务的享用;同时,村民对清新空气、洁净水源等生态服务的消费量增加,不会影响其他村民对生态服务功能的消费量且增加的边际成本为零。生态服务功能作为非竞争性与非排他性典型的外部性生态产品,被村民以零成本享受着生态福祉,必然面临着生态服务效用降低的问题。表现为传统村落自然生态环境的恶化,因生态服务功能的非竞争性和非排他性,村民对自然生态环境水质、空气的整治与恶化,都不会影响村民对洁净水源、清新空气的短期内的生态效用的使用与感受,但会影响自然生态环境系统整体长期的生态效用;同时,村民对水质净化、空气提质消耗的时间与金钱成本无法得到补偿,导致自然生态环境持续恶化,会影响村民对优质生态环境的需求。基于此,自然生态环境系统的公共生态产品价值实现,在立足生态服务功能的非竞争性和非排他性的基础上,以优化传统村落人居环境质量为目标导向,选择政府主导模式,优化自然生态环境系统基底,满足村民对蓝天白云、青山绿水优质生态环境需求。

在社会文化环境系统中,公共生态产品是指村民世代相传的家风习俗等文化生态服务。家风习俗既是传统村落人居环境系统的社会基础,也是村民的精神支柱,通过村民世代相传流传至今。在世代相传中,村民通过日常行为显示的家风习俗既抵御着内外部低俗文化的扰动,维系着传统村落人居环境系统的动态稳定,又培育着村民的优质性格品质,引导着村民奋发向上。此类公共生态产品有非竞争性与非排他性,当村民感受家风习俗等文化生态,培育优质性格品质时,既不会排斥其他村民对此类家风习俗等文化习俗感受,也不会影响家风习俗等文化生态服务对性格品质培养的效用。但随着世代相传,家风习俗等文化生态在年轻村民心中的比重降低,村民也面临着生存生活等问题,大量村民外出务工,家风习俗等文化习俗的载体消失,造成家风习俗等文化服务延续与传承的断裂,家风习俗等文化生态效用丧失。家风习俗等文化服务的非竞争性与非排他性,决定了政府在其公共文化生态服务价值实现过程中的主导作用,因此,探索政府主导传统村落人居环境“文旅”模式路径,既守住家风习俗的活化载体,延续和传承家风习俗等文化生态习俗,又培育村民的性格品质,实现此类生态产品价值,维持着社会文化环境系统的动态稳定。

三、传统村落人居环境生态产品价值实现路径与模式

(一)传统村落人居环境私人生态产品价值实现模式:市场主导

私人生态产品作为竞争性与排他性明晰的生态产品,其生态福祉有明确的供给方与受益方,能以市场化的形式实现此类产品价值。因此,在产权明晰市场化实现的基础上,将传统村落人居环境面临的价值实现问题考虑进去,通过激活传统村落人居环境生态价值认知、完善人居生态价值包装、提供人居生态金融绿色贷款,为传统村落人居环境私人生态产品市场化提供先决条件,以市场化现实自然生态环境系统供给的私人生态产品价值(图3)。

图3 私人生态产品价值实现路径

激活村民生态价值认知,完成生态价值市场显现。市场化实现传统村落私人生态产品价值,村民需了解此类生态产品,在为传统村落人居环境系统提供基础物质支撑时,还提供了其他产品无法比拟的生态价值。激活私人生态产品价值认知不仅在于村民自身,还在于政府、市场、村民三者之间联动。在生态价值认知的过程中,政府充当着传统村落私人生态产品价值认知的提倡者,通过宣传标语、生态价值认知科普等人力资本活动,引导村民对产品生态价值的认知,意识到“绿水青山就是金山银山”,以便在市场化中突显出来。市场充当着传统村落私人生态产品价值的认同者,当传统村落私人生态产品的生态价值被认知后,需要一个生态产品供给者和受益者之间的生态价值认同平台,平衡私人生态产品供给者所消耗的费用和私人生态产品受益者所受到的福祉,村民才能从知到行的转变,转化出“绿水青山就是金山银山”,以市场化实现生态价值。村民充当着传统村落人居环境私人生态产品价值实现的桥梁,在政府的生态价值提倡和市场生态价值的认同下,发挥着能动作用对自然生态环境系统的物质基础进行改造,为政府生态产品价值提倡和市场生态价值需求提供着生态产品,提供着“绿水青山就是金山银山”,为传统村落人居环境生态产品价值实现呈现着物质生态产品。

完善产品生态价值包装,促进生态价值有效实现。当传统村落人居环境私人产品的生态价值被认知后,才可完成对私人生态产品价值的有效实现。在私人生态产品价值实现的过程中,村民缺少对生态产品营销技能和品牌培育意识,需要政府、市场、企业等主体提供生态产品价值实现的基础设施和品牌营造能力,在整体上增强传统村落私人生态产品价值有效实现能力。传统村落人居环境私人生态产品价值有效实现的基础设施建造是指政府等主体在私人生态产品的种植、培育以及运输等过程中,提供培育技术指导、水利设施修建、基础道路修建等硬件基础设施。在优质生态产品和增强硬件设施能力的基础上,吸引外来企业投资,企业提供专业的人力资本对私人生态产品进行统筹与规划,对产品生态价值进行包装与营销,培育传统村落人居环境品牌特色,宣传产品的生态价值性,完成村落私人生态产品价值的有效及溢价实现。

提供绿色金融生态贷款,实现私人生态产品产业化。传统村落是人与自然和谐相处的典范,拥有着优质的自然生态基底,在传统村落人居环境私人生态产品产业化过程中会出现资金短缺,私人生态产品产业化无法正常运行,人居环境系统内部生态价值和外部社会需求无法互换。因此在传统村落人居环境私人生态产品产业化,以市场化实现传私人生态产品价值的过程中,银行、金融等企业制定绿色金融借贷政策,为私人生态产品产业化提供资金支持。在绿色金融借贷的过程中,金融企业制定借贷政策,派遣专家学者对需金融贷款的私人生态产品进行考察,判断其是否具有生态产业化的潜力,以此决定对私人生态产品是否进行金融借贷及金融借贷力度。金融借贷者以私人生态资源作为金融借贷资本获取绿色金融借贷,或与借贷企业合作,金融借贷者提供私人生态资源,金融企业提供资金支持,实现“生态资源+绿色金融”“本地村民+金融企业”的模式,推动传统村落人居环境私人生态产品产业化,实现人居环境系统内部生态价值与外部社会需求的互换,促进传统村落私人生态产品价值。

(二)传统村落人居环境准公共生态产品价值实现模式:公私合作

针对传统村落准公共生态产品有限的竞争性与排他性,通过公私合作模式,明晰传统村落区域生态产权划分,培育区域生态产权市场,实现自然生态环境系统的区域生态产权等准公共生态产品价值;管制现代文化景观建造,维护文化古建筑育人氛围,实现社会文化环境系统的文化景观福祉等准公共生态产品价值(图4)。

图4 准公共生态产品价值实现路径

管制现代文化景观建造,维护传统文化景观育人氛围。社会文化系统的准公共生态产品是附着于建筑的花雕、图腾、对联等图案组成的文化育人氛围。古建筑作为文化景观的载体,外部现代建筑的营建,内部文化古建筑损坏,都会造成文化古建筑局部育人点的缺失,影响文化古建筑的育人氛围。因此,为村民提供有非排他性与竞争性的文化古建筑组成的文化育人氛围,享受由文化古建筑蕴含的生态文化景观福祉,需采取“外部+内部”“政府+私人”的合作模式。外部是指从非排他性出发,住建部等部门通过行政手段制定传统村落新建筑营建标准,提高传统村落内部现代建筑门槛,保护文化景观育人氛围,使文化景观具有一定的排他性,避免外来因素的冲击对文化景观古建筑造成显性与隐性损害。其标准包括传统村落建筑布局的整体规划,依据传统村落文化古建筑的完整度、文化育人氛围划分文化氛围育人的强弱区域,明确村落的整体布局规划;房屋建筑样式:建筑平面结构、局部装饰、造型建材、花雕等需与传统村落风貌景观保持一致,使新建筑融入村落文化景观育人生态氛围,维护其原文化生态福祉。传统村落文化景观的竞争性是一种自损性的竞争,传统村落人居环境作为一个开放动态系统,同外界进行着物质与能量交换,因时空的推移文化古建筑不可避免地发生自损性和他损性破损,影响其他人对文化古建筑的文化内涵质量与效用的感受。内部是指从文化景观竞争性出发,政府通过激励、奖励、专项资金等形式,引导村民对传统村落破损的古建筑进行修缮,防止古建筑因长期破损,导致文化景观内涵缺失,影响内部文化景观整体的文化育人氛围,降低因自损竞争性产生的文化古建筑的负外部性。在激励、奖励、资金资助的过程中,政府、修缮者、村民三者签订修缮协议,政府给予修缮者修缮成本,修缮者在遵循村民意见的基础上对传统村落文化古建筑进行修缮,村民对修缮后的建筑进行日常维护,当文化古建筑修缮完整度高、村民日常维护效果好时,政府和修缮者分别对修缮者和村民进行奖励。在这过程中,政府既通过专项资金的形式,减少传统村落文化古建筑因竞争性产生的负外部性,实现文化古建筑组成的文化育人价值,又通过激励的形式,对文化古建筑的维护成本进行补偿,保护着传统村落文化景观的育人氛围。

培育人居生态产权市场,促进生态产权价值实现。传统村落人居环境自然生态环境系统的准公共生态产品价值以市场化形式实现,需明晰生态产权划分和规培生态产权市场。因过去公社运动产生的产权遗留问题,造成村民与村民、村民与村集体之间的产权边界不明晰,导致区域生态产权在价值实现的过程中造成不同主体间的利益纠纷。因此,在传统村落区域生态产权明晰的过程中,规范林权、水库权等区域生态产权的不动产登记,建立区域生态产权纠纷联合处理机制;创建区域生态产权登记信息共享平台,强化区域生态产权登记与管理衔接。以此明确区域生态产权的边界,理清区域生态产权的所有者、供给者和受益者等主体之间的收益关系,以便在生态产权市场化的过程中合理分配利益,避免区域生态产权界定不清而产生的利益纠纷。探索传统村落区域生态产权“三权分置”改革,推动区域生态产权多元经营,推动区域生态产权市场培育,政府、村委会制定区域生态产权管理办法,探索以“合作经营、量化权益、市场交易”为主要内容的区域生态产权改革,引导国有或私人企业与村集体开展多元生态产权的合作,通过合作契约的形式量化生态产权的承包或经营,对其租赁期限赋予可直接市场化形式,以此培育区域生态产权市场。根据传统村落人居环境区域生态产权市场培育形式可分为三类:一是经营模式由企业出资购买村集体或区域生态产权大户的现有生态产权,享受区域生态产权所带来的生态效益;二是委托经营模式由村集体将现有区域生态产权委托企业经营管理,双方约定分成比例进行分红;三是生态产权入股模式由村集体以区域生态产权的经营权入股,企业负责投资,双方约定分成比例进行分红,依据传统村落人居环境区域生态产权的实际情况,选择人居生态产权市场培育模式,以此实现传统村落人居生态产权价值。

(三)传统村落人居环境公共生态产品价值实现模式:政府主导

传统村落人居环境公共生态产品的非竞争性与非排他性,决定了政府在其产品价值实现过程中的主导作用,在自然生态环境系统中,通过优化传统村落生态基底,确保生态供给基础能力,满足居民对优质生态环境的需求。在社会文化环境系统中,政府通过探索传统村落人居环境文旅模式,活化传统村落文化习俗,延续与传承传统村落优质家风习俗,培育文化习俗感受者的性格品质(图5)。

图5 公共生态产品价值实现路径

探索传统村落文旅模式,焕发家风习俗文化活力。在传统村落人居环境社会文化环境系统中,优质家风习俗等文化生态福祉作为非排他性与非竞争性的公共生态产品,其优质家风习俗的传承和断裂都得不到正负反馈;同时,村民对自己生计方式不满意,收入入不敷出导致大量村民外出,造成传统村落人居环境优质文化习俗的活化载体流失,家风习俗延续与传承的断裂,文化习俗活力的下降,对人精神性格品质培养的效用降低。基于此,从公共生态产品角度出发,政府主导探索传统村落“文旅”模式,挖掘传统村落家风习俗等文化活动,开展家风习俗等文化生态特色旅游业。将家风习俗融入传统村落人居环境旅游业中,聘请当地村民原生态表演家风习俗等文化生态习俗,既让旅游者感受传统村落家风习俗对村民性格品质的培养,发挥此类文化生态公共生态产品价值,又留住家风习俗等文化生态的活化载体,延续与传承家风习俗等文化生态习俗,焕发家风习俗等文化生态的生命力,形成“以文塑旅”“以旅彰文”的传统村落文化生态旅游业。在传统村落文化习俗旅游开发中,县政府通过与村委会、村民合作,实施“内源式”的旅游开发模式,鼓励村民居住在村落,将村民作为传统村落文化习俗的重要活化载体,保持原有生产生活方式和村内核人文景观。防止社会资本入村无序开发和大拆大建,整体保护传统村落文化生态习俗,并统一向游客收费,收入归全体村民,让村民成为传统村落文化生态习俗的拥有者、保护者和受益者,以此实现社会文化环境系统的公共生态产品价值,培育培养传统村落优质文化习俗感受者的品质性格。

优化传统村落生态基底,确保生态供给基础能力。在自然生态环境系统中,生态服务功能的公共生态产品的非竞争与非排他性,决定了政府在其优化传统村落人居环境、保护自然生态基底过程中的主导作用,政府通过生态补偿弥补村民消耗的时间与金钱成本,将传统村落人居环境生态治理的正外部性问题内部化,解决自然生态环境系统的空气、水质污染等生态问题。优化自然生态环境的生态基底,政府首先需普查自然生态环境系统的生态基底状况,由传统村落人居环境整治的专项资金拨款,对传统村落自然基底进行确诊,了解自然生态环境系统的空气污染、水质恶化的污染源和污染程度,为传统村落生态基底的治理提供基础详细信息。其次开展传统村落生态环境整治,包括优化传统村落人居环境的生态补偿和恶化生态环境的惩治,对水质净化、空气提质等优化自然生态环境的治理活动,通过生态补偿、财政转移支付等手段给予所属者经济保护和发展成本;对焚烧生活垃圾、污染水质等恶化环境行为,通过告诫、罚款等方式给予破坏者惩处,激励村民对传统村落人居生态环境的整治,满足村民对优质生态环境的需求。

四、结论与讨论

(一)结论

结合城镇化与乡村振兴背景,运用产权理论探索了传统村落人居环境生态产品价值的实现路径,为社会提供优质生态产品、促进传统村落人居环境可持续发展提供了新的研究思路,具有一定的理论价值与实践意义。通过生态产品内涵论证了传统村落人居环境系统是生态产品,运用产权理论的竞争性和排他性将传统村落人居环境系统的生态产品分为私人生态产品、准公共生态产品、公共生态产品三类。以传统村落人居生态产品特性和问题为依据,向社会提供更多优质的传统村落生态产品为目标导向,提出了传统村落人居环境生态产品价值实现路径,具体包括:

1.传统村落人居环境私人生态产品

市场主导模式。以传统村落人居环境自然生态环境系统的私人生态产品的竞争性的排他性为依据,针对传统村落私人生态产品的生态价值认知不强、附加值低、资金短缺等问题,通过激活人居生态价值认知、完成生态价值市场显现,完善人居生态价值包装、促进生态价值有效实现,提供绿色金融生态贷款、实现人居生态产品产业化的路径,推动传统村落人居环境私人生态产品的市场化。

2.传统村落人居环境准公共生态产品

公私合作模式。依据传统村落人居环境准公共生态产品有限的竞争性与排他性,在社会文化环境系统中,针对由非排他性与竞争性的文化古建筑组成的文化育人氛围及古建筑所面临的自损性和建筑性破坏,提出管制现代文化景观建造、修缮文化古建筑的路径,为村民提供文化古建筑育人生态福祉。在自然生态环境系统中,针对具有非竞争性与排他性的区域生态产权准公共生态产品及所面临的区域生态产权界定不清晰、生态产权市场不完善等问题,提出明晰区域生态产权划分、培育区域生态产权市场的路径,促进传统村落区域生态产权价值的实现。

3.传统村落人居环境公共生态产品

政府主导模式。传统村落人居环境公共生态产品的非竞争性与非排他性,决定了政府在其过程中发挥的主导作用,在社会文化环境系统中,针对优质文化习俗等公共生态产品所面临的文化习俗活化载体流失、优质文化习俗活力下降等问题,提出政府探索传统村落文旅模式,焕发人居环境文化习俗活力的路径,延续与传承家风习俗等优质文化,培育村民的精神品质。在自然生态环境系统中,针对水源涵养、空气净化等生态服务功能产所面临的空气污染、水质恶化等问题,提出优化自然生态环境生态基底,确保生态供给基础能力的路径,通过生态补偿普查自然生态基底、整治自然生态环境,满足村民对优质生态环境的需求。

(二)讨论

本研究以传统村落人居环境生态产品特性及所面临共性问题为依据,探索了传统村落人居环境生态产品价值实现路径。但需要说明的是,本研究只是从理论上,探索传统村落人居环境生态产品价值实现模式,不可避免地会存在定量分析的不足,价值实现的具体效益,还需在实证过程中进一步检验。此外,还需指出的是面对传统村落人居环境系统的复杂性,提出的传统村落人居环境生态产品价值实现的市场化主导模式、公私合作模式、政府主导模式,各有适用范围和局限性,还需明确各类生态产品价值实现模式的边界,具体考虑各传统村落的县政府、村委会、市场、社会组织机构等一些现实状况,才能更加有效地实现传统村落人居环境生态产品价值。