油茶品种果实主要经济性状和营养成分的差异分析

陈素传,季琳琳,姚小华,张文胜,韩文妍,殷刘彪

(1. 安徽省林业科学研究院,安徽 合肥 230094;2. 中国林业科学研究院亚热带林业研究所,浙江 杭州 3114002;3. 太湖县林业局,安徽 太湖 246400)

油茶Camellia oleiferaAbel.是我国特有的木本油料树种,主要分布于我国长江流域及其以南地区,与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本食用油料树种,是我国栽培面积最大、分布最广的经济林树种之一[1-3]。目前普通油茶是主要的栽培树种,约占油茶栽培面积的98%,其他的栽培品种还有小果油茶(C. meiocarpa)、攸县油茶(C.yuhsienensis)、越南油茶(C. vietnamensis)、红花油茶(C. chekiangoleosa)等[2]。

安徽省是我国油茶生产重点省份之一,油茶是我省森林资源的重要组成部分。我省油茶主要栽培区域为皖南山区、大别山区和江淮丘陵部分地区,截止2020 年底,全省油茶总面积14.5万hm2,年总产量15.7 万t,年产值17 亿元以上。果实经济性状综合评价是经济林树种育种工作的重要环节[4-8],目前对油茶果实经济性状的评价方法主要有主成分分析法、灰色关联度法、DTOPSIS 法等[9-14],其中主成分分析法通过投影降维的方法,使多个观测指标转化为少数几个相互独立的新指标,达到简化数据结构的目的,是一种常用于对多指标进行综合评价的多元统计方法[15]。目前对大别山区油茶品种果实主要经济性状和营养成分综合评价的研究报道较少,开展大别山区油茶品种果实主要经济性状和营养成分综合评价研究,筛选出适宜大别山南麓栽培品种,对指导我省太湖、潜山、岳西、宿松等大别山南麓及同纬度产区油茶产业发展具有较为重要的现实意义。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

试验地点位于安徽省太湖县江塘乡,地处大别山南麓,属皖西南低山丘陵区,居东经115°45′~116°30′,北纬30°09′~30°46′;该地为北亚热带季风湿润气候区,阳光充足,雨水丰富,土地肥沃;年均气温16 ℃,极端最高气温40 ℃,极端最低气温-12.7 ℃,年均降水量1 368 mm,年均蒸发量1 683.3 mm,年均相对温度76%,无霜期249 d;红壤和黄棕壤是其两大地带性土壤,矿物质和有机物易于分解,非常适宜油茶生长。

1.2 试验材料

选择安徽省内各地栽培的‘长林3 号’‘长林4 号’‘长林18 号’等12 个长林系列及‘黄山1 号’‘黄山2 号’等5 个黄山系列油茶品种作为试验材料。2019 年3 月,选取株行距2 m×3 m、管理措施基本一致的9 年生林分,调查各品种植株生长与结实情况。

1.3 试验设计

2019 年10 月—2021 年10 月进行试验,采用品种单因素完全随机区组试验设计,3 次重复,每个品种选生长较一致的8 株作为1 个小区,17 个品种共调查408 株。

1.4 测定方法

2019、2020、2021 年10 月下旬果实成熟时,采摘试验株整株果实,每株单独称量,得出单株产量,取3 年平均值(下同);每年随机选取30个油茶鲜果,用游标卡尺测量其纵径、横径,用电子天平称其质量;剥除果壳,用上述工具测其果皮厚度、鲜籽质量;对已风干的油茶籽,测其干籽质量;鲜籽质量/鲜果质量×100,计算出鲜出籽率;干籽质量/鲜果质量×100,得出干出籽率;干出仁率测定方法为种仁质量/干籽质量×100。

蛋白质含量测定按GB 5009.5《食品中蛋白质的测定》方法测定;脂肪酸含量测定按GB 5009.168《食品中脂肪酸的测定》方法测定;种仁含油率测定按GB/T 14488.1《植物油料 含油量测定》方法测定。

1.5 数据分析

采用Excel2007、SPSS20.0 数据处理软件对测定数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 油茶品种果实经济性状差异分析

2.1.1 油茶品种果实形态的比较

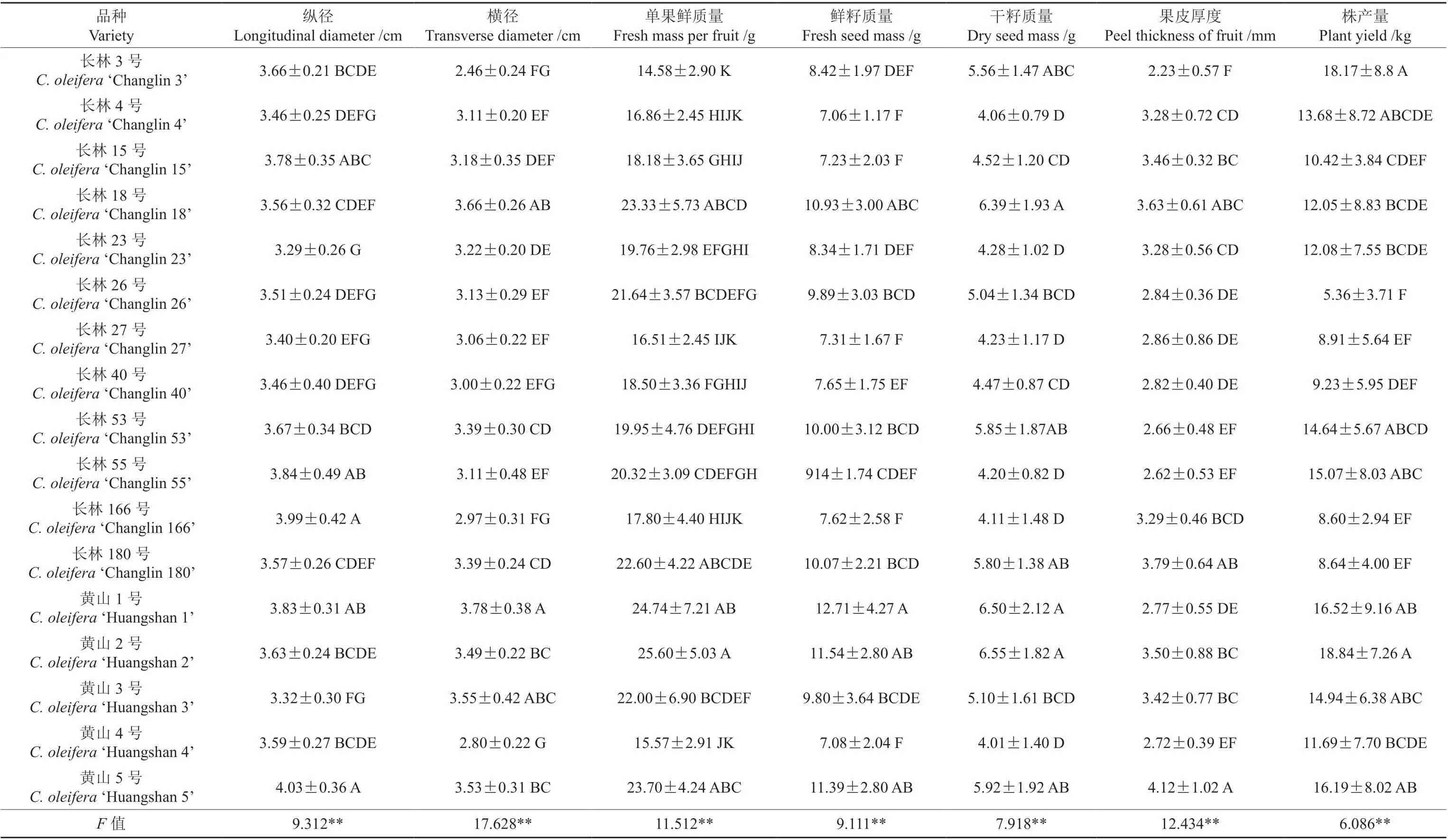

油茶品种果实主要经济性状的比较结果(表1)显示,17 个油茶品种纵径变化幅度3.29 ~4.03 cm,长林系列品种平均纵径3.60 cm,黄山系列品种平均纵径3.68 cm,其中‘黄山5 号’纵径最大,‘长林23 号’纵径最小,前者是后者的1.22 倍;横径变化范围2.80 ~3.78 cm,长林系列品种平均横径3.18 cm,黄山系列品种平均横径3.43 cm,其中‘黄山1 号’横径最宽,‘黄山4 号’横径最窄,两者相差0.98 cm;不同油茶品种果皮厚度变化幅度为2.23 ~4.12 mm,长林系列品种果皮平均厚度3.06 mm,黄山系列果皮平均厚度3.31 mm,其中‘长林3 号’果皮最薄,‘黄山5 号’果皮最厚,前者仅为后者的1/2。方差分析结果表明,不同油茶品种果实的纵径、横径和果皮厚度均差异极显著。

从上述分析可知,黄山系列油茶品种纵横径较大,长林系列相对较小;黄山系列果皮较厚,长林系列果皮较薄。

2.1.2 油茶品种果实质量的比较

从表1 可知,17 个油茶品种单果鲜质量变化幅度14.58 ~25.60 g,长林系列品种单果平均鲜质量19.17 g,黄山系列单果平均鲜质量22.32 g,其中‘黄山2 号’单果鲜质量最大,‘长林3 号’单果鲜质量最小,前者是后者的1.76 倍;鲜籽质量变化范围7.06 ~12.71 g,长林系列品种鲜籽平均质量8.67 g,黄山系列品种鲜籽平均质量10.39 g,其中‘黄山1 号’鲜籽质量最大,‘长林4 号’鲜籽质量最小,前者是后者的1.8 倍;干籽质量变化范围为4.01 ~6.55 g,长林系列干籽平均质量4.87 g,黄山系列干籽平均质量5.62 g,其中‘黄山2 号’干籽质量是‘黄山4 号’干籽质量的1.6倍。方差分析结果表明,不同油茶品种单果鲜质量、鲜籽质量、干籽质量均达到极显著差异。

由上述分析可知,黄山系列油茶单鲜果、鲜籽、干籽质量均明显高于长林系列油茶品种,其中‘黄山2 号’单鲜果、干籽质量极显著高于其他品种。

2.1.3 油茶品种产量比较

由表1 还可知,17 个油茶品种株产量变化幅度为5.36 ~18.84 kg,其中‘黄山2 号’株产18.84 kg 最高,长林26 号株产5.36 kg 最低,前者是后者的3.51 倍;‘黄山2 号’‘长林3 号’株产极显著高于‘长林15 号’‘长林18 号’‘长林23 号’‘长林26 号’‘长林27 号’‘长林40 号’‘长林166 号’‘长林180 号’‘黄山4 号’9 个品种;‘长林3 号’‘长林4 号’‘长林53 号’‘长林55 号’‘黄山1 号’等8 个品种间未达极显著差异。

表1 油茶品种果实主要经济性状的方差分析与多重比较†Table 1 Variance analysis and multiple comparison on the main economic characters of fruit from C. oleifera varieties

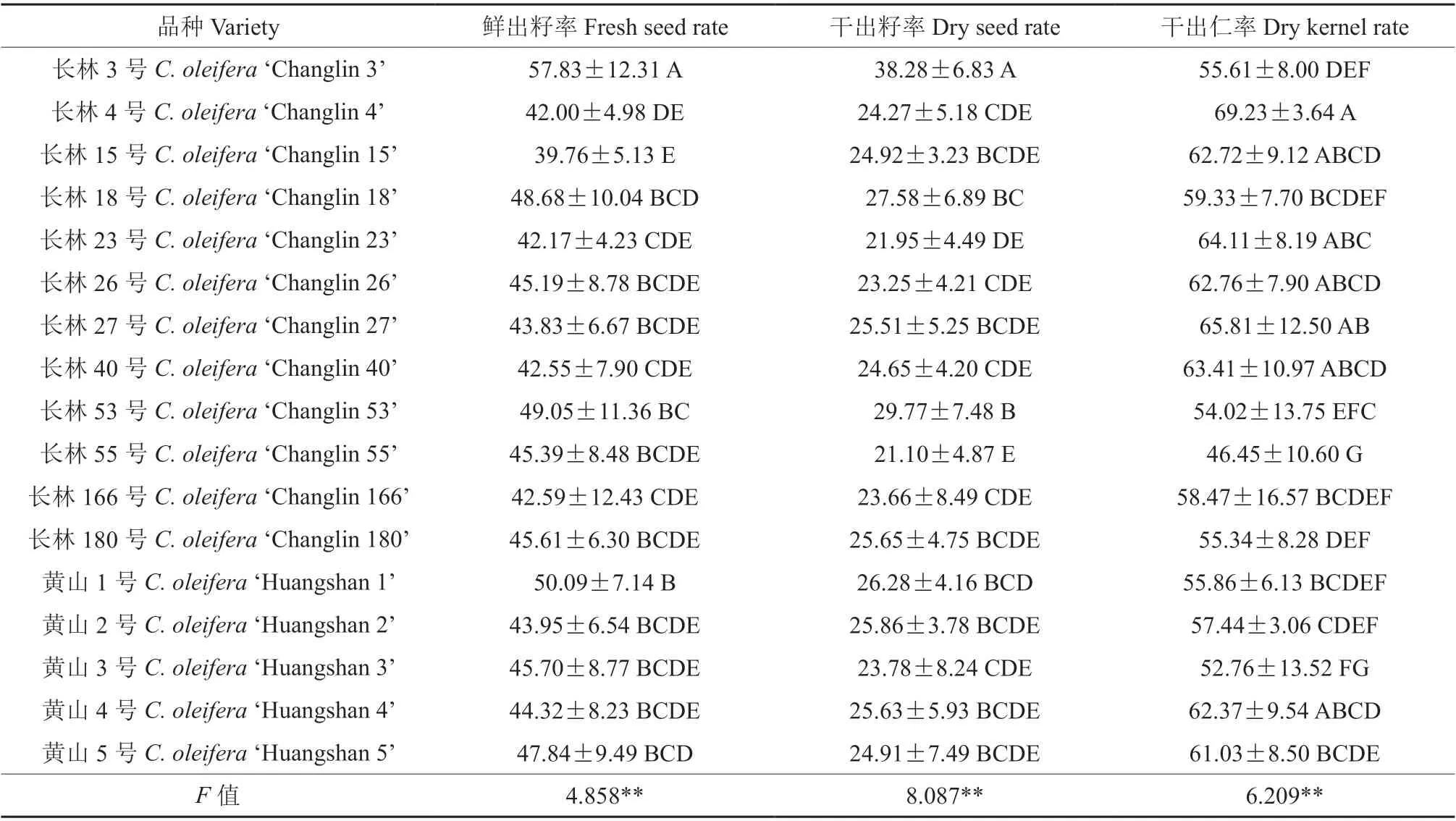

2.1.4 油茶品种果实出籽率的比较

由表2 可知,17 个油茶品种鲜出籽率变化幅度39.76%~57.83%,长林系列品种平均鲜出籽率45.39%,黄山系列品种平均鲜出籽率46.38%,两者相差不大,其中‘长林3 号’鲜出籽率最高,‘长林15 号’鲜出籽率最低,两者相差18%以上;干出籽率变化范围21.10%~38.28%,长林系列品种平均干出籽率25.76%,黄山系列品种平均干出籽率25.25%,两者几无相差,其中‘长林3 号’干出籽率最高,‘长林55 号’干出籽率最低,前者是后者的1.8 倍以上;出仁率变化范围为46.45%~69.23%,长林系列品种平均出仁率59.79%,黄山系列品种平均出仁率58.49%,两者相差很小,其中‘长林4 号’出仁率最高,‘长林55 号’出仁率最低,后者仅是前者的0.67 倍。方差分析结果表明,不同油茶品种鲜出籽率、干出籽率、干出仁率均差异极显著。长林系列、黄山系列品种平均鲜出籽率、干出籽率和出仁率相差很小,以‘长林3 号’鲜出籽率、干出籽率最高。

表2 油茶品种果实出籽率方差分析与多重比较Table 2 Variance analysis and multiple comparison on the seed rate of fruit from C. oleifera varieties

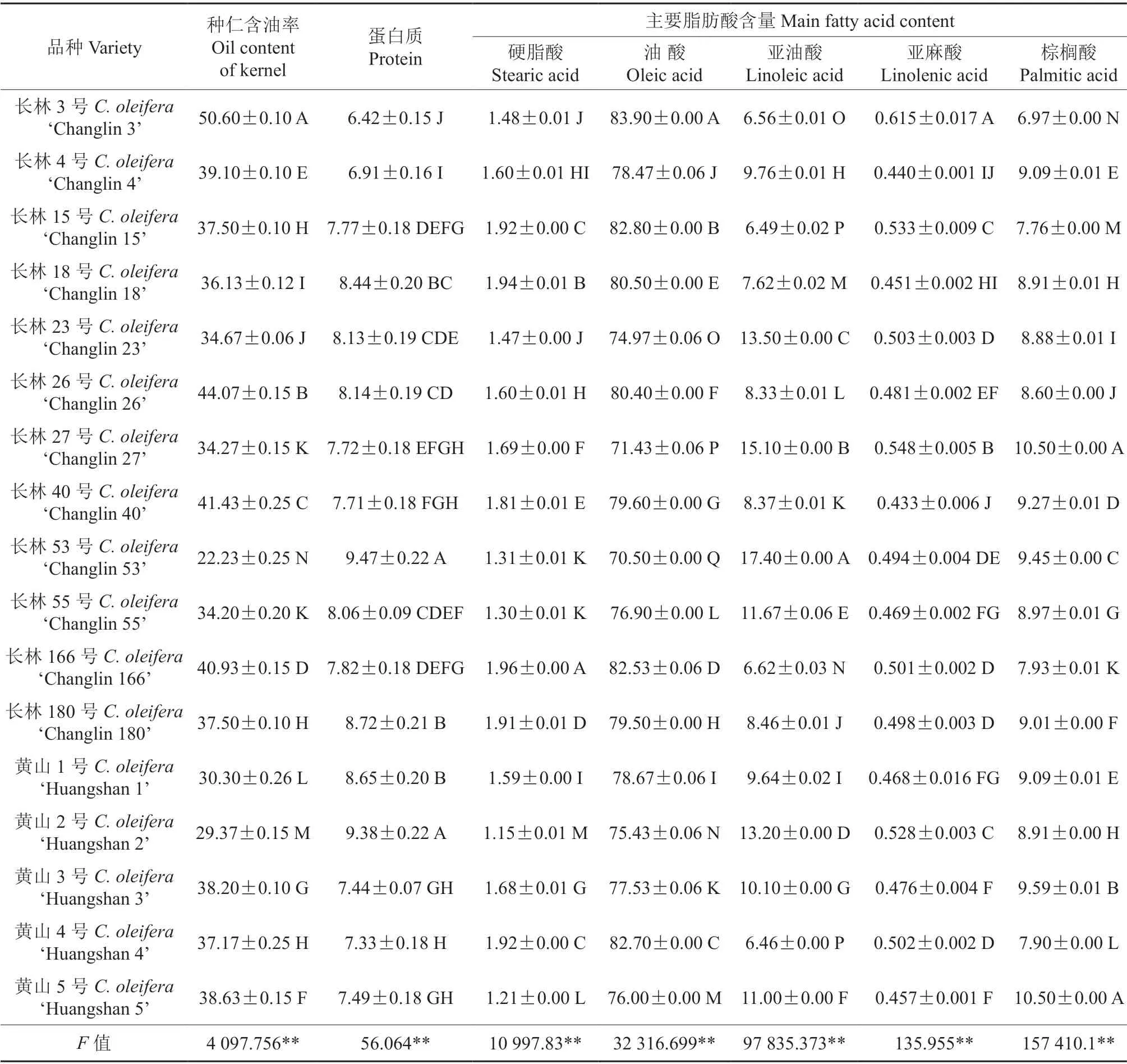

2.2 油茶品种种仁主要营养成分含量的比较

种仁含油率、蛋白质、主要脂肪酸含量是影响油茶品质的重要质量指标[16]。17 个油茶品种种仁含油率、蛋白质、主要脂肪酸含量的分析结果(表3)表明:种仁含油率、蛋白质、主要脂肪酸含量均存在极显著差异,种仁含油率最高的是‘长林3号’,超过总体均值27.19%,最低的是‘长林53号’,仅为总体均值的60.34%;‘长林53 号’蛋白质含量最高,超过总体均值15.73%,与‘黄山2 号’无极显著差异,最低的是‘长林3 号’,为总体均值的80.45%。主要脂肪酸组成中,油酸、亚油酸是脂肪酸的重要组成部分,对不饱和脂肪酸含量起到关键作用,17 个油茶品种中油酸含量最高的是‘长林3 号’,超过总体均值的6.62%,最低的是‘长林53 号’,比总体均值低10.00%;亚油酸含量最高的为‘长林53 号’,超过总体均值的42.41%,最低的是‘黄山4 号’,较总体均值低35.52%;亚麻酸含量最高的是‘长林3 号’,超过总体均值19.67%,最低的是‘长林4 号’,较总体均值低10.93%;硬脂酸、棕榈酸含量最低的分别是‘黄山2 号’和‘长林3 号’,分别较总体均值低29.01%和21.68%。

表3 油茶品种种仁主要营养成分含量的方差分析及多重比较Table 3 Variance analysis and multiple comparison on the main nutritional contents of kernel from C. oleifera varieties %

2.3 油茶品种果实主要经济性状和种仁主要营养成分含量的相关性分析

2.3.1 油茶品种果实主要经济性状相关性分析

油茶品种果实主要经济性状相关性分析结果见表4。由表4 可知,油茶果实主要经济性状间绝大部分都达到显著或极显著正相关,其中纵径与鲜籽质量呈显著(P<0.05,下同)正相关;横径与果皮厚度、单果鲜质量、鲜籽质量、干籽质量呈极显著(P<0.05,下同)正相关;果皮厚度与单果鲜质量呈极显著正相关,与鲜籽质量呈显著正相关,与鲜出籽率、干出籽率呈显著负相关;单果鲜质量与鲜籽质量、干籽质量呈极显著正相关;鲜籽质量与干籽质量、鲜出籽率也呈极显著正相关,与干出仁率呈显著负相关;干籽质量与鲜出籽率、干出籽率呈极显著正相关;鲜出籽率与干出籽率呈极显著正相关,与干出仁率呈显著负相关。

表4 油茶品种果实主要经济性状的相关性分析Table 4 Correlation analysis on the main economic characters of fruit from C. oleifera varieties

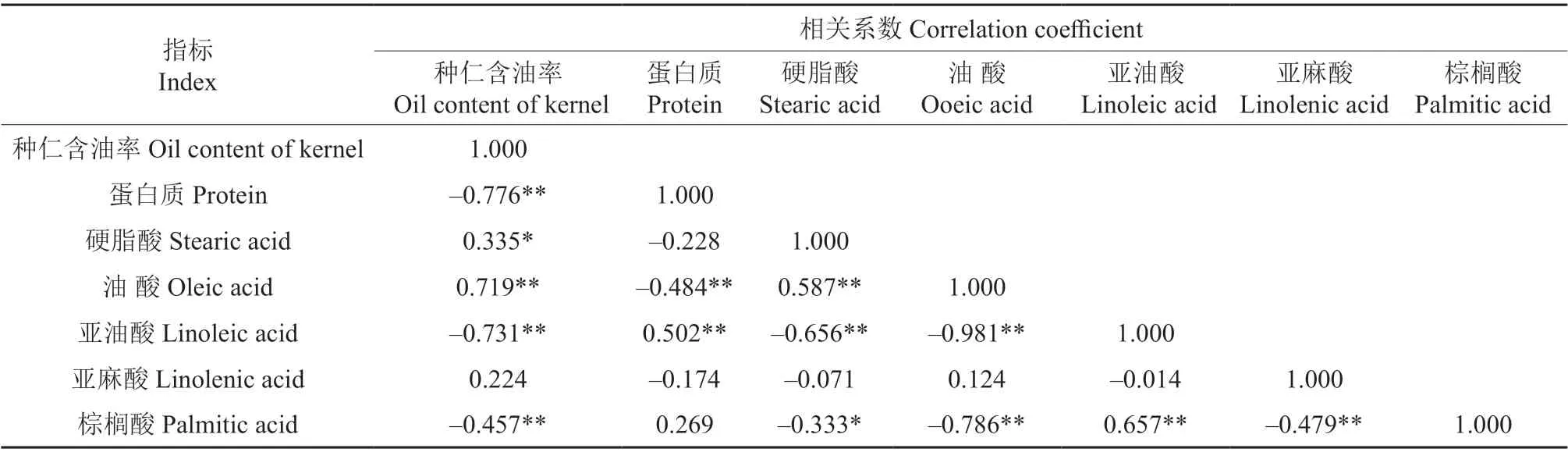

2.3.2 油茶种仁主要营养成分间的相关性分析

油茶种仁主要营养成分含量(主要包含种仁含油率、蛋白质及脂肪酸中硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸和棕榈酸,下同)的相关性分析结果见表5。由表5 可知,种仁含油率与油酸含量呈极显著正相关,与硬脂酸呈显著正相关,与蛋白质、亚油酸、棕榈酸含量呈极显著负相关;蛋白质含量与亚油酸呈极显著正相关,与油酸含量呈极显著负相关;硬脂酸含量与油酸呈极显著正相关,与亚油酸、棕榈酸分别呈极显著和显著负相关;油酸含量与亚油酸、棕榈酸均呈极显著负相关;亚油酸含量与棕榈酸呈极显著正相关;亚麻酸含量与棕榈酸呈极显著负相关。

表5 油茶品种种仁主要营养成分含量的相关性分析Table 5 Correlation analysis on the main nutrient contents of kernel from C. oleifera varieties

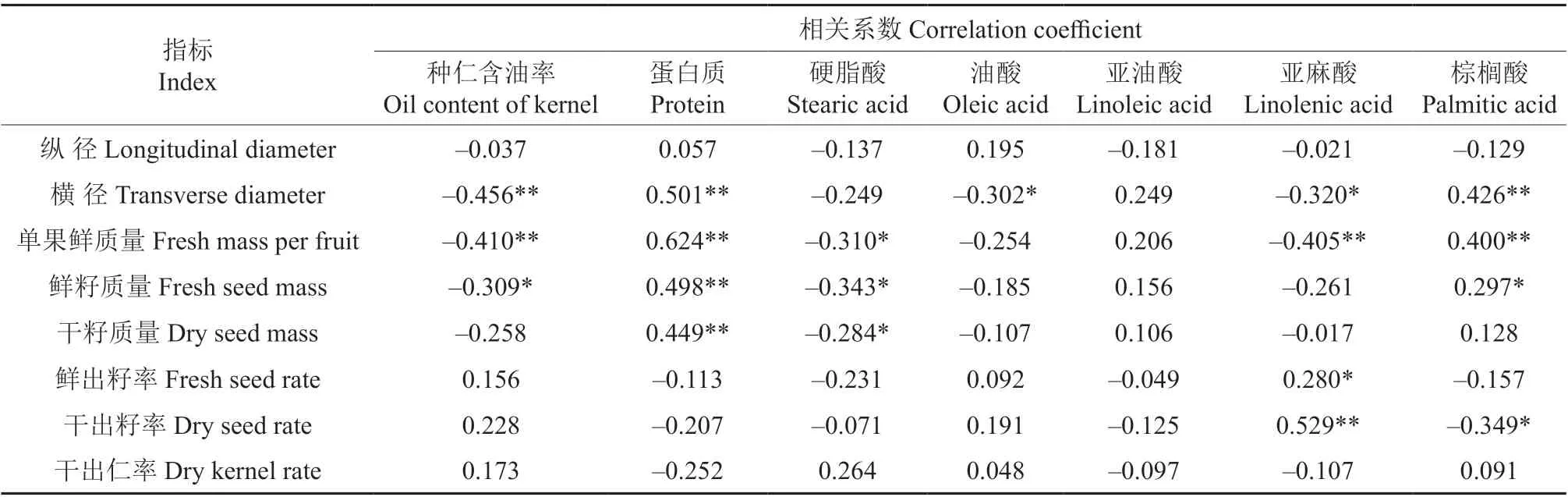

2.3.3 油茶品种果实主要经济性状与种仁主要营养成分含量相关性分析

油茶品种果实主要经济性状与种仁主要营养成分含量的相关性分析见表6。由表6 可知,油茶横径与蛋白质、棕榈酸含量呈极显著正相关,与种仁含油率呈极显著负相关,同时也与油酸、亚麻酸呈显著负相关;单果鲜质量与蛋白质、棕榈酸也呈极显著正相关,与种仁含油率、亚麻酸呈极显著负相关,与硬脂酸呈显著负相关;鲜籽质量与蛋白质呈极显著正相关、棕榈酸呈显著正相关,与含油率、硬脂酸含量呈显著负相关;干籽质量与蛋白质含量呈极显著正相关、硬脂酸呈显著负相关;鲜出籽率、干出籽率分别与亚麻酸含量呈显著和极显著正相关,同时干出籽率与棕榈酸呈显著负相关;纵径、干出仁率与油茶种仁营养成分含量间无相关性。

表6 油茶品种果实主要经济性状与种仁主要营养成分含量的相关性分析Table 6 Correlation analysis on the main economic characters of fruit and main nutrient contents of kernel from C. olefera varieties

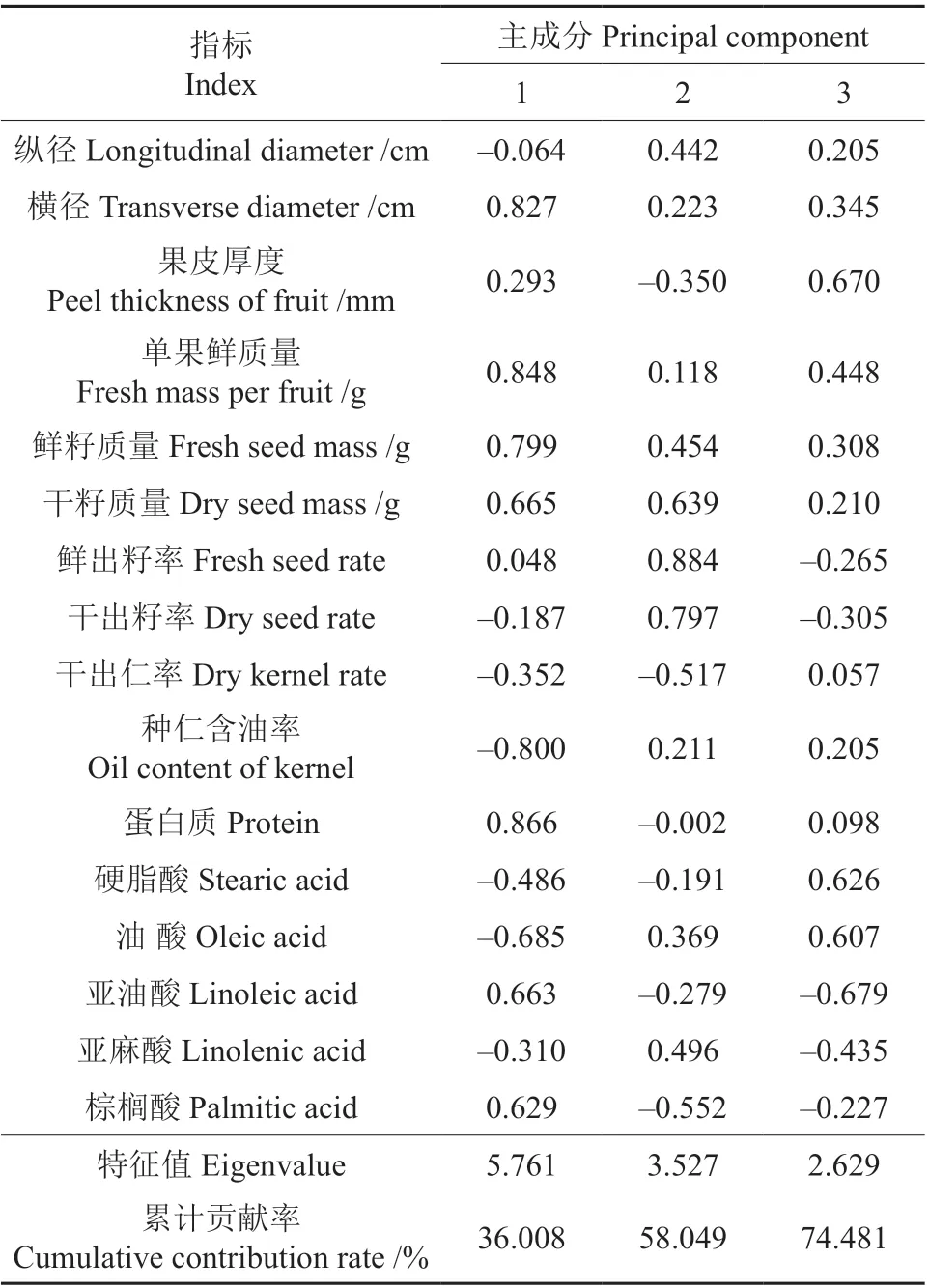

2.3.4 油茶品种品质影响因素的主成分分析

以供试的长林系列和黄山系列共17 个油茶品种为样本,将果实主要经济性状和种仁主要营养成分含量指标作变量进行主成分分析,结果见表7。由表7 可知,第1、第2 和第3 主成分的贡献率分别为36.008%、22.041%和16.432%,累积贡献率达74.481%。在第1 主成分上荷载量较大的影子由大至小依次是蛋白质、单果鲜质量和横径,集中反映了果实的经济性状指标;在第2 主成分上荷载量较大的影子由大至小依次是鲜出籽率、干出籽率和干籽质量,集中反映了果实的经济性状指标;第3 主成分上荷载量较大的影子由大至小依次是果皮厚度、硬脂酸和油酸,集中反映了种仁主要营养成分含量。主成分分析结果显示,影响油茶果实品质的主要性状是鲜出籽率、蛋白质含量和单果鲜质量。

表7 油茶品种果实品质影响因子的主成分分析Table 7 Principal component analysis of influencing factors on the fruits of C. oleifera varieties

3 结论与讨论

3.1 结 论

3.1.1 油茶品种果实经济性状与产量

12 个长林系列油茶品种果实平均横径3.18 cm、果皮厚度3.06 mm,单果鲜质量19.17 g、鲜籽质量8.67 g、干籽质量4.87 g;5 个黄山系列油茶品种果实平均横径3.43 cm、果皮厚度3.31 mm、单果鲜质量22.32 g、鲜籽质量10.39 g、干籽质量5.62 g。其果实主要经济性状分析结果表明:不同油茶品种果实纵径、横径、果皮厚度差异极显著,其中‘黄山5 号’纵径最大、‘黄山1 号’横径最宽、‘长林3 号’果皮最薄;单果鲜质量、鲜籽质量、干籽质量也存在极显著差异,黄山系列单鲜果、鲜籽、干籽质量明显高于长林系列,其中‘黄山2 号’单鲜果、干籽质量最重;平均鲜出籽率、干出籽率和干出仁率相差较小,以‘长林3 号’鲜出籽率、干出籽率最高;不同油茶品种株产量也存在极显著差异,‘黄山2 号’‘长林3 号’株产极显著高于‘长林15 号’‘长林18 号’等长林系列及‘黄山4 号’9 个品种。

3.1.2 油茶品种种仁主要营养成分含量

17 个油茶品种种仁主要营养成分中种仁含油率、蛋白质及主要脂肪酸中硬脂酸、油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸含量均达极显著差异。其中‘长林3 号’种仁含油率、油酸、亚麻酸含量最高,分别超过总体均值的27.19%、6.62%和19.67%;‘长林53 号’蛋白质、亚油酸含量最高,分别超过总体均值的15.73%、42.41%;饱和脂肪酸中硬脂酸、棕榈酸含量最低的分别是‘黄山2 号’和‘长林3 号’,分别较总体均值低29.01%和21.68%。

3.1.3 油茶品种果实经济性状和种仁主要营养成分含量的相关性与主成分

油茶品种果实主要经济性状与种仁主要营养成分含量相关性分析结果显示:横径、单果鲜质量、鲜籽质量、干籽质量与蛋白质呈极显著正相关,横径、单果鲜质量与棕榈酸含量呈极显著正相关,与含油率呈极显著负相关,干出籽率与亚麻酸含量呈极显著正相关。17 个油茶品种果实主要经济性状和种仁主要营养成分含量主成分分析结果显示,影响油茶果实品质的主要性状是鲜出籽率、蛋白质含量和单果鲜质量。

本研究结果表明,‘长林3 号’‘长林53 号’和‘黄山2 号’综合经济性状最优。

3.2 讨 论

油茶的果实性状、产量和种仁主要营养成分含量不仅受遗传因素控制,还与环境条件和管理水平有较大关系,且结实存在大小年现象[7]。本文仅对安徽大别山南麓12 个长林系列和5 个黄山系列油茶果实主要经济性状和主要营养成分含量进行了比较和分析,对江淮丘陵及大别山北麓油茶北缘分布区长林系列品种果实经济性状与营养成分含量尚未进行比较分析,同时对大别山南麓长林系列、黄山系列油茶品种物候期尤其是开花习性还缺乏进一步了解。长林系列油茶在我国适生范围很广,也是安徽省主要栽培品种,目前我省油茶栽培面积超过14 万hm2,绝大部分是长林系列品种,下一步将对长林系列油茶品种物候期特别是花期进行详细观察调查,筛选出花期早、抗寒性强的油茶品种,为扩大我省油茶栽培区尤其是金寨、霍山等北缘地区适生品种提供借鉴依据。